出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

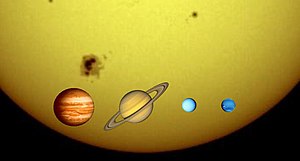

太陽系の4つの木星型惑星と太陽の同縮尺?

太陽系の4つの木星型惑星と太陽の同縮尺?

木星型惑星

(もくせいがたわくせい、

英語

:

jovian planet

)とは、

惑星

を分類する場合の、

木星

と類似の惑星の??。

大惑星

(

英語

:

giant planet

)ともいう。

惑星の分類

[

編集

]

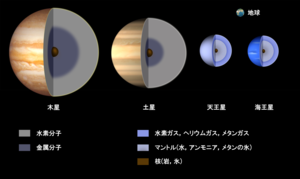

木星型惑星の直?と?部構造の比較

木星型惑星は、構造から2つに大別できる。木星(左)は中心に地球ほどの大きさをもつ岩石や氷からなるコア(茶)があり、その外側を金?水素(藍色)が取り?く。大?に相?するのは水素ガス(灰色)である。土星は木星よりやや小ぶりながら構造はほぼ同じである。ところが天王星ではコアのすぐ外側に水、アンモニア、メタンの3種類が混合した氷からなる

マントル

があり、その外側を水素、ヘリウム、メタンの混合ガスが覆う。全?積に占めるガス成分の割合も木星などと比べて少ない。海王星(右)もほぼ同じ構造。右上は同縮尺で描いた地球

木星型惑星の直?と?部構造の比較

木星型惑星は、構造から2つに大別できる。木星(左)は中心に地球ほどの大きさをもつ岩石や氷からなるコア(茶)があり、その外側を金?水素(藍色)が取り?く。大?に相?するのは水素ガス(灰色)である。土星は木星よりやや小ぶりながら構造はほぼ同じである。ところが天王星ではコアのすぐ外側に水、アンモニア、メタンの3種類が混合した氷からなる

マントル

があり、その外側を水素、ヘリウム、メタンの混合ガスが覆う。全?積に占めるガス成分の割合も木星などと比べて少ない。海王星(右)もほぼ同じ構造。右上は同縮尺で描いた地球

なにを主?に類似とするかによって2通りの木星型惑星の分類があり、21世紀初頭現在では?用される?況にある

[1]

[2]

。

サイズによる分類

[

編集

]

大きく、重い惑星を木星型惑星と分類する。

太陽系

では、

木星

?

土星

?

天王星

?

海王星

が分類される。いずれも

地球

より直?で4倍以上、質量で10倍以上のサイズであって

密度

は小さい惑星である。他の共通点として、多?の

衛星

と

環

を持つ。

組成による分類

[

編集

]

難揮?性のコアの周?を液?もしくは??の

水素

や

ヘリウム

がとりまく構造の惑星

[3]

[4]

を木星型惑星と分類する。太陽系では、木星?土星が分類される。

天王星と海王星も過去には類似の組成と考えられていたが、惑星探査が進んでガスと中心部との比率が詳細に推測できるようになった結果、木星?土星とは組成が大きく異なることが判明した

[3]

。そのため、木星と土星のみを木星型惑星(

巨大ガス惑星

、

ガスジャイアント

、

英語

:

gas giant

)とし、天王星と海王星は

天王星型惑星

(巨大氷惑星、アイスジャイアント、

英語

:

ice giant

)と分類するようになった

[3]

[4]

。

20世紀末以降は、

太陽系外惑星

として、主星に近い軌道を公?している、

ホット?ジュピタ?

(熱い木星型惑星)が多??見されている。

特?

[

編集

]

木星型惑星は主成分がガスでできており、

密度

は小さく

[4]

、大きさが巨大である。

地球型惑星

のような固い地表はなく、中心部に近付くに?い、惑星を構成する水素ガスが?力によって液?化し、さらに深くなるにつれ、水素は液?金??態になっているものと考えられている

[4]

。金?水素の層よりも下には

地球

の10倍程度の質量を持った、

岩石

や

金?

、

氷

物質などでできた中心核が存在するものと想定されている。また多くの惑星で

環

を持ち、

衛星

をたくさん?えている場合が多い。

木星型惑星や天王星型惑星には明確な「表面」は存在しないが、そのままでは取り扱いが不便なため、便宜的に??が1

バ?ル

となる面を表面として定めている。古くは複?の定義が混在していたこともあったが、現在ではほぼ1バ?ルに統一されており、惑星の

半?

などもこの基準に基づいて決められている。木星型惑星?天王星型惑星はいずれも??1バ?ル付近の高度に雲が存在するため、この基準面は視?的な表面ともおおむね一致している

[2]

。

また、その巨大さに由?する?い

重力

を持ち、これによって?部太陽系への彗星の侵入を阻止している側面が指摘されている。この?は木星への

シュ?メ?カ??レヴィ第9彗星

衝突が如?に示しており、この特性により、地球への致命的な彗星衝突が回避され、生命が長期間生存し進化できたという?もある。この?において、木星や土星のように

ハビタブルゾ?ン

の外側に離心率の小さな軌道を持つ木星型惑星は

グッド?ジュピタ?

と呼ばれる。

木星の形成

[

編集

]

惑星の材料物質の?滓、あるいは形成途中で破?された天?の?滓であると考えられる

隕石

の放射性元素を用いた年代測定によって、今から約46億年ほど前に太陽系が形成されたと考えられている。

現在の

小惑星?

より太陽に近い領域では

岩石

や

金?

を主成分とした

微惑星

が衝突と合?を繰り返し、

地球型惑星

が形成された。一方、小惑星?よりも遠い領域では太陽からの距離が遠いため放射による太陽からのエネルギ?輸送量が少なく、?度が低いため、水や

一酸化炭素

、

二酸化炭素

、

メタン

などが凍った。これらは岩石や金?の?量を上回ったため、この領域の微惑星は氷が主成分となった。その結果、材料物質が?えることとなり、より大きな

原始惑星

コアが形成されることとなった。

原始惑星コアはその重力によって周?の

原始惑星系円盤

のガスを

大?

として引き寄せる。原始惑星コアの

質量

が地球質量の10倍程度を超えないうちは、大?はそれ自身の?力に支えられて安定に存在している。やがて原始惑星コアの

質量

が地球質量の10倍ほどになると、大?が崩?し始め、惑星の材料として付け加わるようになる。こうなると原始惑星コアは際限なく周?のガスを取り?み、加速度的にその大きさを?していく。こうして地球質量の300倍以上の原始木星ができた。

現在の木星は、形成時からの?縮が依然として?いていると考えられており、主として解放された重力エネルギ?が原因となって、太陽から受ける放射エネルギ?よりも多くのエネルギ?を放出している。

惑星形成については

太陽系の形成と進化

を?照。

脚注

[

編集

]

?連項目

[

編集

]