ラム?ナラヤン

(

ヒンディ?語

:

??? ??????

;

IAST

:

R?m N?r?ya?

、

1927年

12月25日

- ) は

ヒンドゥ??統音?

で使われる

サ?ランギ?

を演奏し、?際的にも演奏活動している

インド

の音?家。

ナラヤンは

ウダイプル

に生まれ、早くから

サ?ランギ?

を演奏した。10代の頃はサ?ランギ?奏者や?統歌手の下で?び、旅をしながら演奏活動を?けた。

1944年、

ラホ?ル

(?時は英領インド、現パキスタン)のインド??放送付きの伴奏者として?いた。1947年の

インド?パキスタン分離?立

に伴い

デリ?

に移り、そこで伴奏者としての活動に見切りをつけ、1949年に

ムンバイ

に移って

インド映?

音?に?加した。

1954年からソロ活動を始めたが、?初は人?がなく、1956年になってようやく成功した。それからはソロアルバムのレコ?ディングを始め、1960年代にはアメリカやヨ?ロッパにも演奏旅行した。2000年代になると、インド?外での演奏指導も行うようになった。2005年にインドの2等

?章

である

パドマ?ビブ?シャン

(

英語版

)

を受章。

若き日

[

編集

]

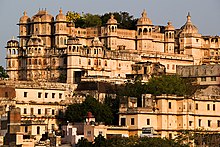

ウダイプルの宮殿

ウダイプルの宮殿

ラム?ナラヤンは1927年12月25日、イギリス領インド

藩王?

の一つ

メ?ワ?ル藩王?

(

英語版

)

の首都

ウダイプル

で生まれた

[1]

。

ナラヤンの

高祖父

バガ?ジ??ビヤ?ヴァトは

アンベ?ル

出身の歌手であり、?祖父サガド?ダ?ンジ??ビヤ?ヴァトはのマハ?ラ?ナ?(

ウダイプル

の

マハ?ラ?ジャ

)の宮廷付歌手であった

[2]

。ナラヤンの祖父ハル?ラ?ルジ??ビヤ?ヴァト、父ナ?トゥ?ジ??ビヤ?ヴァトは農民であり歌手でもあった。ナラヤンの父Nathujiは

ディルルバ?

(

英語版

)

を演奏し、母も音?好きであった

[3]

。

ナラヤンの

母語

は

ラ?ジャスタ?ニ?語

の一方言であり

[4]

、後に

ヒンディ?語

と英語を?んだ

[5]

。ナラヤンは6?の時、家の顧問

グル

が置いていった小さなサ?ランギ?に興味を持ち、父から奏法を?えられた

[6]

[7]

。ただし、?時のサ?ランギ?は娼婦を思わせることもある?器だったため、父はナラヤンをやや心配した

[3]

。1年後、ナラヤンの父は

ジャイプル

のサ?ランギ?奏者メヘブ?ブ?カ?ンの元に息子を通わせようとしたが、カ?ンがナラヤンの指使いがまるでなっていないと指摘したため

[7]

、息子の弟子入りは取りやめにして、まずは?校を出るように?めた

[6]

。

ナラヤンは10?になると、古い

ヒンドゥ?スタ?ニ?音?

の一つである

ドゥルパド

を、サ?ランギ?奏者ウダイ?ラ?ルを手本として勉?した

[7]

[8]

。ラ?ルの死後、ナラヤンは

マイハル

(

英語版

)

の王宮で歌手を務めている

ラクナウ

出身のマ?ダヴ?プラサ?ドを訪ね

[9]

[10]

、プラサ?ドと師弟の契りを結んだ

[11]

。プラサ?ドはナラヤンにヒンドゥスタ?ニ?古典??の技法

カヤ?ル

(

英語版

)

を?え、4年後、ナラヤンはウダイプルに?った

[8]

[9]

。プラサ?ドは後にナラヤンを訪ね、定住しての音?活動ではなく、旅をしながらの演奏をするよう忠告しているが

[9]

、ナラヤンの家族は安定した生活を捨てることに?成しなかった

[10]

。プラサ?ドがラクナウで死ぬまで、ナラヤンは?家に住みながらインドの各地に演奏旅行を行った

[9]

[12]

。ナラヤンは一時期別の師からガンダ?バンダン(ganda bandhan)を習っているが、間もなく

ラホ?ル

に移動したためそれきりになっている

[11]

。

演奏活動

[

編集

]

ナラヤンは1944年、映?スタジオでの仕事を探すために

ラホ?ル

に向かったが、成功しなかった

[9]

。ナラヤンはただの歌手として

インド??放送

(

英語版

)

(AIR)のオ?ディションを受けたが、音?プロデュ?サ?のジ?ヴァン?ラ?ル?マットゥ?がナラヤンの爪を見て彼がサ?ランギ?奏者であることに?付き

[9]

[13]

、サ?ランギ?を演奏できる歌手として採用した

[9]

。マットゥ?はナラヤンのために住む部屋も用意し、

ラ?ガ

の師としてカヤ?ル歌手の

アブドゥル?ワ?ヒド?カ?ン

(

英語版

)

を紹介した。カ?ンは?しい?師として有名であったが、サ?ランギ?を習得しているナラヤンは短期間にこれをマスタ?した

[14]

。

中堅時代のナラヤン

中堅時代のナラヤン

1947年の

インド分割

の後、ナラヤンは

パキスタン

となったラホ?ルから

デリ?

へと引越し、デリ?のインド??放送(AIR)で演奏活動を行い、曲や演奏スタイルのレパ?トリ?を?やしていった

[15]

。1948年にはAIRデリ?で活動を始めた歌手の

アミル?カ?ン

(

英語版

)

とユニットを組んだ

[16]

[17]

。カ?ンとのユニットでナラヤンは時?ソロパ?トを任されたことで、ソロ歌手としての活動を?討し始めた

[18]

。ナラヤンは歌手の?なる無名伴奏者としての活動を拒否し始めた

[18]

。それまで、サ?ランギ?に限らず、弦?器演奏は?なる歌手の伴奏に過ぎず、あるいは歌手が時?息を整える時間を稼ぐものでしかなかった

[19]

。?なる伴奏者に徹しないナラヤンに不平を言う歌手もいたが

[18]

[20]

、ナラヤンは歌手と互いを競い合いたいと主張した

[19]

。ナラヤンに?同する歌手や

タブラ

奏者も多かった

[20]

。

ナラヤンは?なる伴奏者としての活動に見切りをつけ、フリ?として映?音?やレコ?ディングの活動をするため、1949年に

ムンバイ

へと移った

[15]

[21]

。1950年にはイギリスの

HMV

でソロとして3曲のレコ?ディングを行い、1951年には

ヴィラ?ヤト?カ?ン

(

英語版

)

とのレコ?ディングも行っている

[15]

[22]

。ただし、あまり?れなかった

[23]

。一方、映?音?での作曲と演奏は成功した

[24]

。その後15年間、ナラヤンは

Humdard

,

Adalat

,

Milan

,

Gunga Jumna

,

[25]

Mughal-e-Azam

,

Kashmir Ki Kali

などの映?のために作曲し、歌った

[26]

[27]

。

ジャハ?ンギ?ル公?堂(2007年)

ジャハ?ンギ?ル公?堂(2007年)

ナラヤンは1952年に

アフガニスタン

、1954年に

中華人民共和?

で演奏し、共に好評だった

[28]

。ナラヤンの初のソロコンサ?トは1954年、

ジャハ?ンギ?ル公?堂

(

英語版

)

で行われたムンバイ音?祭においてであった。ただし、

ラヴィ?シャンカル

や

アリ??アクバル?カ?ン

(

英語版

)

といった大物のソロコンサ?トの間の短い1コマに過ぎなかったため、あまり話題にならなかった

[23]

[29]

。1956年のムンバイ音?祭では少?の?衆に?しての演奏?を開き、好評を得た

[16]

[29]

。ナラヤンは1960年代に伴奏者の仕事を止めた

[30]

。?時はサ?ランギ??奏の需要はまだなかった

[31]

。しかし先にインド出身で

シタ?ル

奏者の

ラヴィ?シャンカル

が成功を?めていたこともあり、ナラヤンも間もなく成功したインド器?家の1人になった

[32]

。1960年代から、ナラヤンはインド?外でのコンサ?トやレッスンを行うようになった

[5]

。西洋では、チェロやバイオリンと似た?器としてサ?ランギ?が受け入れられた

[33]

。その後は?十年間にわたり、インド、アメリカ、ヨ?ロッパで演奏し、レコ?ディングを行った

[16]

[21]

。1980年代になると、ナラヤンは1年の2,3ヶ月を西洋諸?の演奏旅行に費やした

[28]

。2000年代になると、演奏活動の回?が減った

[34]

。2009年、ナラヤンは娘のアルナと共に、

ロイヤル?アルバ?ト?ホ?ル

で行われた

英?放送協?

主催の

BBCプロムス

で演奏を行っている

[35]

。

作品

[

編集

]

著書

[

編集

]

- Sorrell, Neil; Narayan, Ram (1980).

Indian Music in Performance: a practical introduction

. Manchester University Press.

ISBN

0719007569

?考文?

[

編集

]

- ^

Bor, Joep (March 1, 1987). “The Voice of the Sarangi”.

Quarterly Journal

(Mumbai, India: National Centre for the Performing Arts)

15, 16

(3, 4; 1): p. 148.

- ^

Sorrell, Neil; Narayan, Ram (1980).

Indian Music in Performance: a practical introduction

. Manchester University Press. p. 11.

ISBN

0719007569

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 13

- ^

Qureshi, Regula Burckhardt (2007).

Master musicians of India: hereditary sarangi players speak

. Routledge. p. 108.

ISBN

0415972027

- ^

a

b

Qureshi 2007, p. 109

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 14

- ^

a

b

c

Bor 1987, p. 149

- ^

a

b

Bor, Joep; Rao, Suvarnalata; Van der Meer, Wim; Harvey, Jane (1999).

The Raga Guide

. Nimbus Records. p. 180.

ISBN

0954397606

- ^

a

b

c

d

e

f

g

Bor 1987, p. 151

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 15

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 17

- ^

Sorrell 1980, p. 16

- ^

Bor 1987, p. 30

- ^

Sorrell 1980, p. 19

- ^

a

b

c

Bor 1987, p. 152

- ^

a

b

c

Neuhoff, Hans (2006). "Narayan, Ram". In Finscher, Ludwig (ed.).

Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopadie der Musik

(German). Vol. 12 (2nd ed.). Barenreiter. pp. 911?912.

ISBN

3761811225

。

- ^

Qureshi 2007, p. 116

- ^

a

b

c

Sorrell 1980, p. 20

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 21

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 22

- ^

a

b

Qureshi 2007, p. 107

- ^

Chandvankar, Suresh (2004年5月3日).

“LP/EP Records”

.

Screen

.

http://www.screenindia.com/old/fullstory.php?content_id=7421

2009年7月23日

??。

- ^

a

b

Ghosh, Soma. “

?? ????? ?? ??????

” [Sarangi is a passion] (Hindi). Yahoo! India.

2009年7月19日

??。

- ^

Qureshi 2007, p. 17

- ^

Qureshi 2007, p. 119

- ^

Suryanarayan, Renuka (2002年10月27日).

“Sarangi maestro returns to where it began”

.

The Indian Express

.

http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=33558

2009年4月16日

??。

- ^

“

An Interview with Pandit Ram Narayan

”. Official website. 2010年1月27日時点の

オリジナル

よりア?カイブ。

2009年6月25日

??。

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 25

- ^

a

b

Sorrell 1980, p. 24

- ^

Bor 1987, p. 153

- ^

Neuman 1990, pp. 93, 263

- ^

Bor, Joep; Bruguiere, Philippe (1992).

Masters of Raga

. Berlin: Haus der Kulturen der Welt. p. 48.

ISBN

3803005019

- ^

Roy, Ashok (2004).

Music Makers: Living Legends of Indian Classical Music

. Rupa & Co.. p. 206.

ISBN

8129103192

- ^

Patil, Vrinda (2000年12月9日).

“Dying strains of sarangi”

.

The Tribune

.

http://www.tribuneindia.com/2000/20001209/windows/main2.htm

2009年3月8日

??。

- ^

Hewett, Ivan (2009年8月17日).

“BBC Proms 2009: Indian Voices ? review”

.

The Daily Telegraph

.

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/proms/6044228/BBC-Proms-2009-Indian-Voices---review.html

2009年8月17日

??。

外部リンク

[

編集

]