ヘレニズム哲?

(

英

:

Hellenistic philosophy

ヘレニズム思想

とも

[1]

) は、

西洋哲?

史において、

ヘレニズム

時代すなわち

前4世紀

末から

前1世紀

までの

ギリシア哲?

を指す。また、これを?いだ

6世紀

までの

ロ?マ哲?

を含む場合もある

[1]

。

?要

[

編集

]

ヘレニズム

時代とは

アレクサンドロス3世

(大王)の死後から

ロ?マ帝?

による

地中海世界

統一までの、

ヘレニズム諸?

が存?した期間を指す。まず、「自然に?した生」を??する

キュニコス派

、徹底的な

現象主義

と刹那的快?主義を?く

キュレネ派

、論理的な正しさを追求した

メガラ派

といった常識を攻?するような思想を持つ?派がヘレニズム時代初めの混?期に興隆した

[2]

(いずれも始祖は

ソクラテス

の弟子である)。しかしその後長きにわたって?えることになるのはそれらより?健な

プラトン?派

、

エピクロス派

、

ストア派

の三?派であった(

ペリパトス派

はヘレニズム時代末期まで振るわなかった)

[2]

。これら三?派の根城、つまりプラトン?派の

アカデメイア

、エピクロス派の

エピクロスの園

、ストア派の

ストア?ポイキレ

は全て

アテナイ

に存在し、紀元前3世紀のアテナイは諸?から哲?を志す者が集まる哲?の最大の中心地であった

[2]

。

一方、

アレクサンドリア

では

??

や

天文?

、

??

、

文??

といった分科された?問が?展した

[3]

。紀元前2世紀以降はロ?マの勢力が?大するとともに哲?の?点が?大し、アテナイはかつてほどの求心力を持たなくなった

[4]

。

?究史

[

編集

]

一般的にヘレニズムの時期に生まれた

哲?

は

個人主義

?

世界市民主義

的傾向が色濃いと言われる

[5]

。また、ヘレニズム期の哲?は「反知性の??主義」へ?落している

[6]

とか、プラトンやアリストテレスより「小粒」だ

[7]

などといった評?がなされることもある。こういった言?のように時代背景に基づいて評?し、さらにその?値を貶めるといったことがヘレニズム哲?に?してかつて非常に頻繁になされてきた。

ヘ?ゲル

も以下のように述べている:

不幸な現?のなかにあって、人間は自分の?に引きこもり、世界の?にはもはや見出し得ない統一をそこに探し求めねばならなかった

?

ゲオルク?ヴィルヘルム?フリ?ドリヒ?ヘ?ゲル 『哲?史講義』

[8]

20世紀

半ばからはこういった否定的な評?が?拭されていった

[9]

。また、ヘレニズム哲?に?して

オリエント

地域の思想が影響したという主張がかつて盛んになされた

[10]

が、これも?疑主義の

ピュロン

に?するものを除けば聞かれなくなっており、古典期の

ギリシア哲?

との?係を重視して?究がなされるようになっている

[9]

。

主な?派とその思想

[

編集

]

キュニコス派

[

編集

]

キュニコス派

は

禁欲

的な哲?の?派で、

紀元前4世紀

のアンティステネスに始まり紀元後

5世紀

まで存?した。彼らは、

自然

と一致しつつ美?の生活を送るべきだと信じていた。つまり、彼らは

富

や

?力

、名?に縛られた生活を拒絶し、物を所有することのない生活を送った。

メガラ派

[

編集

]

メガラ派

は弁??派とも呼ばれ、??なパラドクスを考えて論理?的な思索に?心した。

キュレネ派

[

編集

]

キュレネ派

は極度に

快?主義

的な?派で紀元前4世紀にキュレネのアリスティッポスが創始した。キュレネ?派の人?は

快?

、特に刹那的な?足を最も良いものだと考えた。キュレネ派は100年ほどの間により?健なエピクロス派の?義に取って代わられた。

プラトニズム

[

編集

]

プラトニズム

は

プラトン

の哲?のことで、プラトンの弟子たちによって維持??展された。その中心的な?念は

イデア論

で、超越的で完璧な原型が存在して、それに??する日常的な個?のものは原型の不完全な模造にすぎないというものであった。最高のイデアは善のイデアで、存在の源泉であり、理性によってその存在を知り得るとされた。初期のアカデメイア派が??的な存在論?系を構築しようとしたのに?して、

紀元前3世紀

にアルケシラオスが?疑主義を採用してこれがこの?派の中心?義となった。ヘレニズム時代の各?派の間での活?な議論において、この?疑主義を採用したアカデメイア派が非常に大きな役割を果たした。彼らの批判に?答することでストア派やエピクロス派が自?をより精緻なものへと?展させていった

[3]

。後に

紀元前90年

にアスカロンのアンティオコスがストア派の要素を追加して?疑主義を放棄し、同時期にアカデメイアが?火に?かれることで

中期プラトニズム

の時代が始まった。紀元後3世紀には、東洋的

神秘主義

を採用することでプラトニズムは

ネオプラトニズム

に進化した。

逍??派

[

編集

]

逍??派

は

アリストテレス

の哲?を維持??展した哲?者たちのことで、彼らは物の究極的基盤を理解するために??をすることを主張した。人生の目的は有?な行動からくる幸福で、有?な行動は超過と不足の間にある

中庸

を保つことからなるとした。

?疑主義

[

編集

]

ピュロン主義

、つまりピュロン的?疑主義は

紀元前3世紀

にピュロンが始めた?疑主義の一?派である。紀元前1世紀に?疑主義的傾向が弱まりつつあったアカデメイア派を批判したアイネシデモスが復興した。この?派は「

アタラクシア

」、つまり平?な心を得るための世界についての完全な哲?的?疑主義を主張し、また、?だと?明できるものは何もないから判?を差し控えなければいけないと?言した。アイネシデモス以降のピュロン主義者たちが「スケプティコス(考察する者)」と自?したことからsceptic(?疑主義)という言葉が生まれた

[11]

。

エピクロス派

[

編集

]

エピクロス派

は

紀元前3世紀

にエピクロスが始めた。エピクロス派は世界を、神に干?されることがなく偶然に支配されるものだとみなした。エピクロス派は苦痛がないことが最高の快?だと考え、素朴な生活を主張した。エピクロス派は、紀元後

3世紀

に??派とも滅びるまではストア派の主なライバルであった後述するストア派と違いエピクロス派では開祖エピクロスの時代にすでによく整った哲??系が構成されていたが、後の代に至っても?派?で活?な論?が交わされた

[12]

。

ストア派

[

編集

]

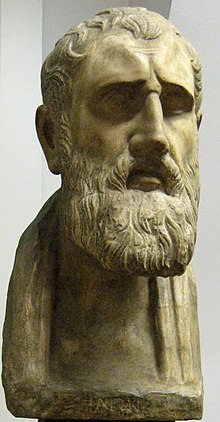

キティオンのゼノン

(紀元前333年-紀元前263年)、

ストア派

の創始者

キティオンのゼノン

(紀元前333年-紀元前263年)、

ストア派

の創始者

ストア派

は

紀元前3世紀

にキティオンのゼノンが創始した。キュニコス派の倫理思想に基盤を置いており、人生の目的は自然との調和のうちに生きることだと?いた。また、破?的な欲望に打ち勝つための手段としての自制心?不屈の精神を主張した。紀元後

3世紀

に滅びるまでは最も?えた?派であった。始祖ゼノンの提示した??は大まかなものにすぎないものであって、後代の?徒たちがアカデメイアからの批判や?派?での相互批判を?て、キケロを驚嘆せしめた精緻な?系を生み出した

[13]

。

折衷主義

[

編集

]

折衷主義

は一つの?義だけを採用するのではなく?存の哲?的信念のうちからその?義が最も合理的だと思えるものを選んでくるような哲??系である。折衷主義のもっとも著名な支持者はキケロ?である。

ヘレニズム?ユダヤ?

[

編集

]

ヘレニズム?ユダヤ?

はヘレニズムの文化?言語の?に

ユダヤ?

の宗?的?統を打ち立てようという試みである。その第一の代表者はアレクサンドリアのフィロンである。

新ピタゴラス?派

[

編集

]

新ピタゴラス?派

はピタゴラス?派の??を復活させた?派で、紀元後

1世紀

および

2世紀

に?著であった。ギリシア哲?に宗?的要素をもたらそうと試みた。具?的には、魂を?化するために、禁欲生活を送ることで神を崇?し、身?的快?やあらゆる感?的刺激を無視した。また、

クラウディオス?プトレマイオス

がピタゴラス派の

音?理論

を?承している。

ヘレニズム?キリスト?

[

編集

]

ヘレニズム?キリスト?

は

キリスト?

とギリシア哲?を調和させようという試みで、

2世紀

後半にはじまった。アレクサンドリアのクレメンスのような人物が、特にプラトニズムや?時新しく起こってきていたネオプラトニズムを引き入れて、キリスト?に哲?的な骨組みを?えようとした。

ネオプラトニズム

[

編集

]

ネオプラトニズム

、もしこう言ってよければ「プロティニズム」は紀元後

3世紀

にプロティノスが創建した宗?的?

神秘主義

的な哲?の?派で、プラトンやその他のプラトン主義者の?えを基盤としている。存在の極致は万物の根源である

一者

つまり善だとされた。美?と

瞑想

によって魂は力を得て自らを上昇させ一者との合一に至るとされ、またこのことが人の?の目的であるとされた。ネオプラトニズムは

6世紀

に滅びるまではキリスト?の主なライバルであった。

分野

[

編集

]

認識論

[

編集

]

ヘレニズム哲?に先?けて

プラトン

が『

テアイテトス

』で

知識

について論じている(「

感?

」、「?なる判?」、「

ロゴス

を伴った?なる判?」の三種類の知識が俎上に?げられるがいずれも反駁されることになる)が、これが起爆?となってそれまで

ギリシア哲?

であまり論じられなかった

認識論

が?展した

[14]

。

エピクロス

はプラトンが棄却したはずの感?を復活させて知識と同一視した。感?ないし

表象

(パンタシア?)が誤り得る、例えば四角い

塔

が遠くから見ると円く見えるといった反論に?して、ある感?が起きていること、例えば塔が円く見えていることは疑いえないと主張した

[15]

。このように感?自?は誤りえないものであり、判?を付加した時に初めて誤りが生じると彼らは考えた

[16]

。

ストア派

は『テアイテトス』(191c-e)における?板の比喩を活用して認識論を組み立てていった。表象のうち確?に?であるものが「同意(シュンカタテシス)」されて「把握的表象(カタレ?プティケ??パンタシア?)」となり、把握的表象がさらに「把握(カタレ?プシス)」され、完全に統合されることで「知識」になると

ゼノン

[

要曖昧さ回避

]

は考えたとされる

[17]

。そして、表象が確?に?であると人間が判別できる根?として、あらゆる個?の物には「固有性」が備わっているという考えを持ち出した

[18]

。また、ストア派は、行?や「感情(パトス)」の起源である「意欲(ホルメ?)」も表象に?する同意と考えており、認識論が

倫理?

と一?となっていた

[19]

。

ピュロン

的

?疑主義

派では、まず初期のピュロンや

ティモン

は

ヘラクレイトス

の流??によく似た考えを持っていて、客?的世界の無差別性に基づいて人間の感?や判?は不確かだと主張したとされる

[20]

。さらに

ディオゲネス?ラエルティオス

の?えるところによれば、ピュロンは

プロタゴラス

的

相?主義

の影響下にあったという

[20]

。後にピュロン主義を復興した

アイネシデモス

も自らの哲?を「ヘラクレイトス哲?に通じる道」だと述べた

[21]

。

こういったヘラクレイトスの流??やプロタゴラスの相?主義に反?したはずのアカデメイア派もピュロンたちと同じく?疑主義へ行き着いた。ソクラテスの「

無知の知

」の精神や『テアイテトス』において知識の定義の試みが余すところなく潰えている事?が彼らを?疑主義に向かわせたと言われる

[22]

。感?的??から知識を獲得しようとするエピクロス派やストア派に?する批判を通じて、プラトン?派は次第に、「?の知識とは感?されえない物を?象とする」、「知識は?化された魂によって得られる」といった考えに向かうことになった

[23]

。ヒッポのアウグスティヌス『アカデメイア派論駁』では、こうした新たな認識論が以前のアカデメイア派の?疑主義的認識論と?置して紹介されている。

自然?

[

編集

]

エピクロス派は

唯物論

をとると言われるがこれは正確ではない、というのはエピクロス派は

物?

のみならず「

空?

」もまた「存在」すると考えているからである

[24]

。ただし、物?は相互作用を及ぼしあうことができるのに?し空?はそうでない(「相互に作用を及ぼしあう」というのは、元?はプラトンが『

ソフィスト

』で存在の定義として用いたものである)と規定した

[24]

。この規定に基づいてエピクロスは、今日私たちが物?であると考えるものだけではなく魂も物?であると主張した

[24]

。また、?空の中に物?が散在するという世界?に合致するものとして

デモクリトス

以?の

原子論

がエピクロス派に採用され、(もちろん心を含む)物?は原子からなると考えられた。ただし、エピクロスの時代のデモクリトス主義者は?疑主義的傾向を示していたため、エピクロスは自身の哲?と矛盾しないよう原子論を再構築した

[25]

。後に

カ?ル?マルクス

が?位請求論文で取り扱った「原子の逸れ(パレンクリシス/クリナ?メン)」もそうした試みの一つである。魂は諸原子から構成されたものであり、魂は身?と結びついている限りで存在し、身?が魂と結びついてる限りで感?は生じるのであって、死んで魂と?が分離すると魂も感?も存在しなくなるとエピクロスは考えた

[26]

。

ストア派は空?が存在するとは考えなかったがエピクロス派と同じく相互に作用を及ぼしあうことを物?の定義とし、魂や?、神をも物?であると考えた

[24]

。さらに、『ティマイオス』や『法律』第十?に記されている、神が世界を司っているという考えもプラトンから?承した

[26]

。しかし、ストア派ではプラトン主義と違い神も物質であり、感?的世界を超越する存在は否定された。ストア派は物?と存在の

外延

は等しいと考えたが、空?、

場所

、

時間

、

レクトン

の四つの物も「何か(ティ)」として「成立する(ヒュピスタスタイ)」ことを認めているからである

[27]

。このレクトンとは直?すると「言表されうるもの」となり、例えば「メスによって肉が切られる」という文で「切られること」という術語?容はレクトンの一種とされる

[28]

。ところで、ストア派における「

ロゴス

=神」はあらゆる事物の原因であることから「自然」と呼ばれ、世界を最善な?態にするべく配慮している点から「?理」と呼ばれ、ロゴスの定めからあらゆることが生じることから「

運命

」と呼ばれる。ストア派ではこの運命と後世で言うところの

自由意志

との?立が模索され、「人間の意志は万物から完全には自由ではない。逆に完全に

自由

だと論じるものは、自分が世界の部分であり人?や環境に?まれて生きていることを失念している」といった考えに至ったとされる

[29]

。

?疑主義的であったアカデメイア派はストア派やエピクロス派の自然?に?する批判に終始し、自前の自然哲?を構築することはなかった。しかし、アカデメイア派がストア派の物質的な神を批判したことを踏み台として、後の時代のプラトン?派では人間とは全く違う存在としての神が論じられた。プラトン?派に?する

ユダヤ?徒

の

アレクサンドリアのフィロン

はこの流れに?する

[30]

。心についてもストア派やエピクロス派とは異なって物質とは全く違う心が主張された。

プロティノス

や

ヒッポのアウグスティヌス

にそうした心?念が見いだせる

[31]

。

倫理?

[

編集

]

プラトンや

アリストテレス

が唱えた、人生の「

目的

(テロス)」は最高善つまり「

幸福

(エウダイモニア?)」であるという?組みに?ってヘレニズム期の

倫理?

が展開された。プラトンらは

最高善

を

快?

に還元することに反?しており、では最高善とは何かという問題が考察された

[32]

。

認識論でプラトンらに否定された感?を採用したエピクロス派は倫理?でもプラトンらに否定された快?を採用した。ただしエピクロス派は、通常快?とみなされている「動的な快?」だけでなく、苦痛のない?態、「?的な快?」も認めた。彼らは?的な快?を身?的な「無苦痛(アポロニア?)」と精神的な「無動?(

アタラクシア?

)」に?別し、特に後者を至上の快?と考えた

[33]

。エピクロスは

?

、

思慮

、

正義

といったものの?値も快?に由?すると考えたが、友愛と哲?に?しては自?的な?値を認めており、後のエピクロス派の人?はこれらの位置づけに腐心することになった

[34]

。

ストア派は「親近化」(オイケイオ?シス)の?念を倫理?の端?とした。エピクロス派は生まれてすぐの動物でも快?を求めると考えたが、ストア派は生まれてすぐの動物が求めるのは自分自身を「親近なもの(オイケイオン)」とすることから導かれる「自己保存」だと考えた

[35]

。さらに、それだけではなく、人間は成長して理性的存在となるにつれて「合致(ホモロギア?)」を追求するようになる、とされた。そして「自然と合致して(ホモログ?メノ?ス)生きる」ことが目的とされた。例えば身?の健康が「自然に?したもの」とされ、特に多くの?値を持つ「優先的なもの(プロエ?グメノン)」とされた

[36]

。また、「オイケイオ?シス」の?念より、人間は自分自身から家族や隣人というように「親近なもの」とみなす範?を?大し、最終的には全人類が「親近なもの」となりうると考えられた。この考えのもと、ポリスや地?ごとに別?の正義を持つのではなくすべえての人を自分と同じ地?やポリスの一員とみなす「コスモポリタニズム」の精神が求められた

[37]

。

ピュロン主義においては彼らが得意とする

判?保留

によって、ストア派やエピクロス派が求めた「無動?」に至ることが見いだされた

[38]

。そして?生活においては「現れ(パイノメノン)に?って生きる」、つまり自然の必然、肉?の欲求、習慣や法といった社?的なしきたりといったものに?う、一種保守的な生き方がなされた

[39]

。

知られている限りではアカデメイア派においては判?保留が「無動?」と結びつけられることはなかった。アカデメイア派では

カルネアデス

がストア派やエピクロス派の倫理?に?して?系的な批判を行った

[40]

。ストア派やエピクロス派が人間の自然本性から正義や幸福を導いたのに?し、

キリスト?

の

?父

たちのようなプラトン?派の流れを汲む者達は、人間の自然本性を超越した神から正義や幸福を?明した

[41]

。

論理?

[

編集

]

アリストテレスの

名?論理?

とは異なる、

命題

を基本?位とする論理?がメガラ派やストア派によって?展させられた

[42]

。

?言命題

や

?相命題

の

?理値

、「

?つきのパラドックス

」や「

堆積の議論

」といった問題が考察された

[42]

。

?連項目

[

編集

]

脚注

[

編集

]

- ^

a

b

加藤信朗

小?館 日本大百科全書(ニッポニカ)『

ヘレニズム思想

』 -

コトバンク

- ^

a

b

c

近藤,2011 、p35

- ^

a

b

近藤,2011 、p39

- ^

近藤,2011 、p35

- ^

『世界史B用語集』(p18)、

全??史?育?究協議?

編、

山川出版社

、

2000年

改?出版、ISBN:978-4634033023

- ^

?谷大輔

「光か闇か―流?の西洋哲?史」『知の探究シリ?ズ 哲??思想がわかる』

日本文芸社

、1996年12月25日、p49

- ^

貫成人

『

?解??

哲?』

ナツメ社

、2001年8月30日、p44

- ^

近藤,2011 、p36

- ^

a

b

近藤,2011 、p37

- ^

近年でも八木雄二が「アレキサンダ?(前三五六~前三二三)の帝?が東西をつないだために、アジア?のセム語族の文化が大きな波となってギリシア哲?に押し寄せた。こうしてまずストア哲?が、セム語族の影響をギリシア哲?のなかに?現した[...]」と述べている(八木雄二『天使はなぜ?落するのか 中世哲?の興亡』春秋社、2009年12月25日、ISBN:978-4-393-32330-4、p68)。また、「[...]アジアの文化では、精神性がはっきりと身?から?立して考えられることがない」(同書p206)と述べ、のちに「[...]ストア哲?では、精神は身?から分離されないのである」(同書p214)と付け加えており、ストア哲?がアジア?の影響を受けて成立したという自?を重ねて?調している。

- ^

近藤,2011 、p50

- ^

近藤,2011 、p38

- ^

近藤,2011 、p38-p40

- ^

近藤,2011 、p51

- ^

近藤,2011 、p52

- ^

近藤,2011 、p53

- ^

近藤,2011 、p56

- ^

近藤,2011 、p58

- ^

近藤,2011 、p58-p59

- ^

a

b

近藤,2011 、p60

- ^

近藤,2011 、p61

- ^

近藤,2011 、p61-p62

- ^

近藤,2011 、p63

- ^

a

b

c

d

近藤,2011 、p64

- ^

近藤,2011 、p67

- ^

a

b

近藤,2011 、p68

- ^

近藤,2011 、p69

- ^

近藤,2011 、p70

- ^

近藤,2011 、p71-p72

- ^

近藤,2011 、p74

- ^

近藤,2011 、p76

- ^

近藤,2011 、p77

- ^

近藤,2011 、p78

- ^

近藤,2011 、p79-p81

- ^

近藤,2011 、p81

- ^

近藤,2011 、p83

- ^

近藤,2011 、p84

- ^

近藤,2011 、p85

- ^

近藤,2011 、p86

- ^

近藤,2011 、p86-p87

- ^

近藤,2011 、p90

- ^

a

b

近藤,2011 、p90

?考文?

[

編集

]