チャ?ルズ?バベッジ

(

Charles Babbage

、

FRS

、

1791年

12月26日

-

1871年

10月18日

[1]

)は、

イギリス

の

??者

。

哲?者

、

計算機科?

者でもあり、世界で初めて「プログラム可能」な計算機を考案した

[2]

。?眼鏡の?明者。

「コンピュ?タの父」と言われることもあり

[3]

、初期の機械式計算機を?明し、さらに複?な設計に到達した

[4]

。その完成しなかった機械の一部は

ロンドン

に所在する

サイエンス?ミュ?ジアム

に展示されている。

1991年

、バベッジの本?の設計に基づいて

階差機?

が組み立てられ、完全に機能した。これは

19世紀

?時の技術の

精度

に合わせて作られており、バベッジのマシンが?時完成していれば動作していたことを?明した。9年後、サイエンス?ミュ?ジアムはバベッジが階差機?用に設計した

プリンタ?

も完成させた。

誕生

[

編集

]

ロンドン

に生を受ける。正確な生誕地については議論があるが、ロンドンの 44 Crosby Row,

Walworth Road

ではないかとされている。ラ?コム?ストリ?トとウォルワ?ス?ロ?ドの交差点付近に生誕を記念した

ブル??プラ?ク

がある

[5]

。

生まれた日は『

タイムズ

』紙の死亡記事から1792年12月26日とされている。しかしその死亡記事が出た後、生まれたのは1791年だと甥が書いている。??の記?によれば、バベッジが洗?を受けたのは1792年1月6日となっており、生まれたのが1791年だったという?を裏付けている

[6]

[7]

[8]

。

父ベンジャミン?バベッジ (Benjamin Babbage) は裕福な銀行家であったが元は金細工師であった。母はベッツィ??バベッジ (Betsy Plumleigh Babbage)。

1808年

、一家は

テインマス

東部に移り、父は近くの St. Michael’s Church の??委員となった。

?育

[

編集

]

英語版ウィキソ?スに本記事に?連した原文があります。

The Illustrated London News

(1871年11月4日)より

[9]

The Illustrated London News

(1871年11月4日)より

[9]

父が裕福であったため、小?校時代に複?の

家庭?師

をつけるなど、熱心な?育を受けさせた。10?のとき

生命を危うくするほどの?熱を??し、療養をかねて田?(

エクセタ?

近郊のアルフィントン)の?校に通うようになる。?親は?校に「あまり?に負?をかけないようにしてください」と依?し、本人は「こんなに暇では馬鹿になるかもしれない」と思ったと後に述べている。

デヴォン州

トットネス

(

英語版

、

フランス語版

、

ドイツ語版

)

の

King Edward VI Grammar School

に入れられ、ここですぐに?力を回復すると、再び家庭?師を付けてもらえるようになった

[11]

。その後

ミドルセックス州

インフィ?ルドにある30人の生徒を持つホルムウッド?アカデミ?に?加し、スティ?ブン?フリ?マン牧師に?ぶようになった。このアカデミ?には膨大な?書があり、それによって??に興味を持つようになる。アカデミ?を離れてからさらに2人の家庭?師について?ぶ。一人は

ケンブリッジ

に住む聖職者で、バベッジは後に「何も得る物が無かった」と述べている。もう一人はオックスフォ?ドの家庭?師で、ケンブリッジに入?できるだけの古典について?ぶことができた。

1810年

10月、

ケンブリッジ大?

トリニティ?カレッジ

に入?

[12]

。ここで

ゴットフリ?ト?ライプニッツ

、

ジョゼフ=ルイ?ラグランジュ

、

ト?マス?シンプソン

らの著作を?みふけり、ケンブリッジの???育のレベルの低さに失望した。その結果として

1812年

、

ジョン?ハ?シェル

や

ジョ?ジ?ピ?コック

(

英語版

)

らと共に

解析協?

(

英語版

)

を設立。バベッジ、ハ?シェル、ピ?コックは後に裁判官となった

エドワ?ド?ライアン

(

英語版

)

とも親しく、ライアンは後に科?の後援者となった。また、バベッジとライアンは後に姉妹とそれぞれ結婚し、義理の兄弟になっている

[13]

。バベッジは?生として他の??にも?加しており、超常現象を?究する

The Ghost Club

(

英語版

)

、精神病院からメンバ?を解放することを目的としている Extractors Club などがある

[14]

[15]

。

1812年、ケンブリッジ大?の

ピ?タ?ハウス

(

英語版

)

に移る

[12]

。ここで??者のトップとなったが、卒業することはできなかった。代わりに名??位を試?無しで

1814年

に?えられている。

結婚、家族、死

[

編集

]

バベッジの墓

バベッジの墓

1814年

7月

、デヴォン州テインマスの St. Michael's Church でジョ?ジアナ?ホイットモア (Georgiana Whitmore) と結婚。

シュロップシャ?

の

ダッドマストン?ホ?ル

(

英語版

)

という

カントリ??ハウス

を新居としたが(ここで自らセントラルヒ?ティングシステムを設計)、その後ロンドンに引っ越した。

8人の子供をもうけたが

[17]

、成人したのは4人だけだった。妻は1827年9月1日、

ウスタ?

で死去。同年、父、次男、生まれたばかりの末っ子が相次いで亡くなった。その後1年をかけてヨ?ロッパ大陸を旅行したため、階差機?の構築が?れることになった。

1871年10月18日、79?で死去。ロンドンの

ケンサル?グリ?ン墓地

(

英語版

)

に埋葬された。Horsleyによれば、「腎?を患い、

膀胱炎

を??して」亡くなったという

[18]

。1983年、バベッジの?死報告書が?見され、後にバベッジの玄孫が公表した

[19]

[20]

。また、複?が公開されている

[21]

。バベッジの?は、半分が

イングランド王立外科?師?

に保管され、もう半分が

サイエンス?ミュ?ジアム

にて展示されている

[22]

。

一番年下の息子ヘンリ??プレヴォスト?バベッジ (1824?1918) は、父の設計に基づいて6台の階差機?を製作し

[23]

、そのうちの1台が

ハ?バ?ド大?

に送られた。

Harvard Mark I

を開?した

ハワ?ド?エイケン

が後にそれを?見している。ヘンリ??プレヴォストが1910年に製作した

解析機?

の演算器はダッドマストン?ホ?ルに展示されていたが、今は

サイエンス?ミュ?ジアム

にて展示されている

[24]

。

計算機の設計

[

編集

]

階差機?(1?機)の一部。バベッジの死後、息子が?っていた部品で組み立てたもの

階差機?(1?機)の一部。バベッジの死後、息子が?っていた部品で組み立てたもの

| 「

|

1812年、彼は解析協?の自室で座って間違いだらけの??表を見ていた。そして、機械に計算させればいいと思いついた。フランス政府はいくつかの?表を新しい手法で製作していた。?人の??者が?表の計算方法を決定し、6人ほどでそれを?純な工程に分解して、個?の工程は加算か減算をすればよいだけにする。そして加減算だけを?え?まれた80人の

計算手

に計算させるのである。これが計算における大量生産的手法の最初の適用例であり、バベッジは熟練していない計算手を完全に機械に置き換えれば、より素早く間違わずに?表を作れるというアイデアにとりつかれた。

[25]

|

」

|

バベッジの機械は初期の機械式計算機の1つだが、?際には完成しなかった。その最大の原因は資金問題と自身の性格の問題である。いくつかの蒸?機?で?動する機械の製作を指揮して若干の成功を?め、計算を機械化可能であることを示した。その機械は扱いにくかったが、現代のコンピュ?タと基本的ア?キテクチャはよく似ている。デ?タとプログラムは分離されており、命令に?って動作し、演算器は?件分岐が可能で、本?とは別に

入出力

?置を備えていた。政府から10年以上に渡って?額1万7000ポンドの資金援助を受けたが、最終的に信?を失って資金提供は打ち切られた

[26]

。

階差機?

[

編集

]

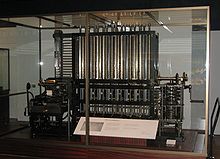

サイエンス?ミュ?ジアム

に展示されている階差機?2?機。バベッジの設計に基づいて製作された。

サイエンス?ミュ?ジアム

に展示されている階差機?2?機。バベッジの設計に基づいて製作された。

?時、

?表

は

計算手

と呼ばれる大勢の人間が流れ作業的に?純な計算をすることで作られていた。ケンブリッジで彼はこの手法の誤り率が高いことを見ており、?表作成の機械化をライフワ?クにするようになった。

1822年

、

階差機?

(difference engine) と名付けた多項式??の値を計算する機械の設計を開始した。?時の他の

機械式計算機

とは異なり、バベッジの階差機?は一連の?値を自動的に生成するものだった。

有限差分法

を使うことで、?除算を使わずに??の値を計算できる。

1820年代初め、バベッジは最初の階差機?の試作にとりかかった。そのとき製作した一部の部品は今もオックスフォ?ド科?史博物館にある

[27]

。この試作機が「階差機?1?機」へと?展した。しかし完成はせず、出?上がった部分はロンドンのサイエンス?ミュ?ジアムにある。この階差機?1?機は約2,5000個の部品で構成され、13,600kgの重量で、高さは2.4mとなる予定だった。資金提供も受けたが、完成することはなかった。後に改良を加えた「階差機?2?機」を設計したが、バベッジ自身は製作していない。

階差機?2?機が?際に製作されたのは1989年になってからのことで、ロンドンのサイエンス?ミュ?ジアムでバベッジの設計に基づいて19世紀?時の技術精度にあわせて製作された。1991年に完成し、31桁の計算結果を出力した。また、技術者で大富豪の

ネイサン?ミアボルド

(

英語版

)

もこれを製作し、2008年5月10日、

マウンテンビュ?

の

コンピュ?タ?史博物館

に寄贈した

[28]

[29]

。それまで誰も製作していなかったため、これらはレプリカ(複製)ではない。

解析機?

[

編集

]

階差機?の製作が破綻して間もなく、バベッジはさらに汎用的で複?な

解析機?

を構想し始め、1871年に亡くなる直前までその設計を改良し?けた。2つの機?の主な違いは、解析機?では

パンチカ?ド

でプログラムを組むことができるという点である。プログラムをカ?ドで用意することで、最初にプログラムを組めば、それを機械に入れるだけで?行することができる。解析機?は

ジャカ?ド織機

のパンチカ?ドのル?プで計算機構を制御し、前の計算結果に基づいて次の計算を行うことができる。逐次制御、分岐、ル?プといった現代のコンピュ?タのような特?すら、いくつかを備えている。

エイダ?ラブレス

はバベッジのアイデアを完全に理解していた?少ない人物の1人で、バベッジが考える?なる計算機に留まらない解析機?の可能性を見出していた

[30]

。解析機?の能力を示すために?際にプログラムを作成した。

ベルヌ?イ?

の?列を計算するプログラムなどである。今では世界初の

プログラマ

と言われている

[31]

。1979年には、彼女にちなんであるプログラミング言語が

Ada

と名付けられた。

2011年、イギリスの?究者らが解析機?を製作するプロジェクト "

Plan 28

" を立ち上げた。バベッジは設計を改良し?け、完了させていなかったため、まず

クラウドソ?シング

によってベ?スとなる設計を確定させるプロジェクトを開始した

[32]

。675バイト相?のメモリを持ち、7Hzのクロック周波?相?で動作する予定である。バベッジの?後150周年となる2021年までに完成させることを目標としている

[33]

。

現代的?用

[

編集

]

そろばんや機械式計算機は

集積回路

を使った電子計算機に取って代わられたが、

MEMS

と

ナノテクノロジ?

の最近の?展により、微細な機械に計算させるハイテク??が行われるようになっている。電子式では動作できない高放射環境や高?環境でも動作可能な点が優れているという

[34]

。

エコノミスト

誌は20世紀末に "Babbage's Last Laugh" と題した記事を?載し、微細な機械による計算について紹介した

[35]

。

その他の業績

[

編集

]

On the economy of machinery and manufactures

, 1835

On the economy of machinery and manufactures

, 1835

1824年

、「?表と天文?のための計算機?の?明に?して」

王立天文??ゴ?ルドメダル

を授?されている。バベッジは

同??

の創立メンバ?であり、1871年に亡くなったときには最長老となっていた。

ケンブリッジの

ル?カス?授職

を

1828年

から

1839年

まで務めた。この間にいくつかの科?系??誌の刊行をしている。1834年には統計??創立に?力した。

1832年、

アメリカ芸術科?アカデミ?

の外?人名??員に選ばれた

[36]

。1837年、

ブリッジウォ?タ?論集

(

英語版

)

全8?に反?して、『第9ブリッジウォ?タ?論集』(天地創造における神の力、叡智、善性について)を出版し、神は全知全能な神聖な立法者であり、法則を作り適切な時期に種を作ったのであって、時??まぐれに奇跡を起こして必要に?じて新たな種を生み出したのではないという?を展開した。これは自然神?に?する著作であり、

ジョン?ハ?シェル

と議論した結果が含まれている。

暗?解?

に?しても業績を?し、ヴィジュネルの

自己鍵暗?

(

英語版

)

やそれより弱い

ヴィジュネル暗?

を解?した。この暗?は?時「解?不可能な暗?」と言われていた。その?見は

イギリス陸軍

の作?行動に活用され、?年間その?見は秘密にされた。そのため、暗?解?者の??は?年後に解?に成功したプロイセンの?兵?校

フリ?ドリッヒ?カシスキ?

(

英語版

)

に?えられている

[37]

。

1838年には

カウキャッチャ?

を?明している

[38]

。これは機?車などの前面に取り付ける金?フレ?ムで、進路上の障害物を排除するものである。

車?性能試?車

(

英語版

)

も作り、1838年ごろ

イザムバ?ド?キングダム?ブルネル

の

グレ?ト?ウェスタン?道

で何度か調査を行った

[39]

。長男の

ベンジャミン?ハ?シェル?バベッジ

(

英語版

)

がブルネルの下で技師として?いていたという?係があったが、この長男は1850年代にオ?ストラリアに移住した

[40]

。

?眼鏡

もバベッジの?明だが、評?してもらおうと?師に渡してそのまま忘れてしまい、?際に使われるようになったのは後に

ヘルマン?フォン?ヘルムホルツ

が?自に?明した方だった

[41]

。

バベッジは2回、??議員に立候補している。1832年のときは5人中3位だったが、1834年のときは4人中最下位となった

[42]

[43]

[44]

。

著書『機械化と工業化がもたらす???果』(On the Economy of Machinery and Manufactures) では、こんにち「バベッジの原理」と呼ばれるものを描いている。これは、仕事を分割することの?果を論じたものである。熟練した賃金の高い??者は、常にスキルを最大限に?揮しているわけではない。その仕事を分割して複?の??者を雇えば、スキルを要する仕事だけを熟練した??者に割り?て、他の比較的簡?な仕事は別の熟練していない??者に割り?てることができ、全?として??コストの削減になるというものである。

カ?ル?マルクス

は

資本論

や

???批判要綱

でこのバベッジの分業論に?い影響を受けた

[45]

。バベッジの原理は、

フレデリック?テイラ?

の

科?的管理法

の前提となっている。

考え方

[

編集

]

サイエンス?ミュ?ジアム

には、チャ?ルズ?バベッジの?が展示されている。

サイエンス?ミュ?ジアム

には、チャ?ルズ?バベッジの?が展示されている。

バベッジはある工場の?れた窓ガラスを全部?え、1857年に『窓ガラス破損原因の相?度?表』(Table of the Relative Frequency of the Causes of Breakage of Plate Glass Windows) を出版した。464枚の?れた窓ガラスのうち、14枚が「?っ?い、女性、または少年」が原因とされている

[46]

[47]

[48]

。

バベッジは人混みが嫌いで、1864年には『通りの迷惑の?察』(Observations of Street Nuisances) を出版し、80日間に165回の「迷惑」を?えたこともある。特に

ストリ?トパフォ?マンス

が嫌いで、

手回しオルガン

の音を聞きつけると、そこに行ってののしったという。例えば次のような引用がバベッジの音?嫌いを表している。

手回しオルガン奏者や似たような迷惑によって?えられた?千人の精神的苦痛と知的??者の時間を奪ったことによる金?的損害は計り知れない。

[49]

1860年代には

フ?プロ?リング

(

英語版

)

反?運動を起こした。特に?製

フ?プ

を?がして馬の脚の間をすり?ける遊びを非難した。?際、馬が驚いて?っていた人が振り落とされたり、馬が脚をくじいたりすることがあった

[50]

。1864年には

庶民院

で、この「子どもの一般的遊びを改革しようとする」バベッジの運動が批判され、バベッジは評判を落とすことになった

[51]

。

?時の

首相

ロバ?ト?ピ?ル

はバベッジに准男爵の地位提供を申し出たが、貴族の世襲制に批判的だったバベッジはこれを?わった。バベッジは

一代貴族

の方を望んだがこちらは逆に?わられ、結果としてどちらも得られなかった

[52]

。

インド思想からの影響

[

編集

]

バベッジの??の業績は、インド思想、特に

インド論理?

に影響を受けている

[53]

。バベッジほどではないが

ハ?シェル

、

ド?モルガン

、

ジョ?ジ?ブ?ル

にも言えることである。

メアリ??エベレスト?ブ?ル

(

英語版

)

は、1920年代に彼女の叔父

ジョ?ジ?エベレスト

がバベッジとハ?シェルにインド思想を紹介したと主張している。

1825年ごろ(エベレストが)イングランドで2、3年過ごしたことがあり、?時ずっと若かったハ?シェルやバベッジとすぐに生涯の親友になった。私は公正な心を持つ??者なら誰でも、バベッジの『第9ブリッジウォ?タ?論集』を?んで彼の同時代人の作品と比べてみることを?める。そして、バベッジの曲線上の特異点に?する考え方(8章)の根底にある奇跡の性質についての奇妙な?念がどこから?たのか自問してみるとよい。それはヨ?ロッパ神?からだろうか? それともヒンズ??形而上?からだろうか? おお、?時のイギリスの牧師たちはどんなにバベッジの本を嫌?したことだろう!

[54]

メアリ??ブ?ルはまた、次のように記している。

バベッジ、ド?モルガン、ジョ?ジ?ブ?ルという3人の男が1830年から1865年?時の??的雰??の中で?烈にヒンズ?化した理由は何だったのか考えてみなさい。自然科?における探究がなされているベクトル解析と??を生み出すことに、それがどんな部分を占めていただろうか?

[54]

しかしながら、バベッジ自身は幼少期から

プロテスタント

であり、信仰を失ったことはない

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

。

記念

[

編集

]

バベッジは??な形で記念されている。例えば、

月

には

バベッジ

(

英語版

)

と名付けられたクレ?タ?が存在する。

ミネソタ大?

には情報技術についての文??集と?究のためのセンタ?である

チャ?ルズ?バベッジ?究所

がある。ケンブリッジ大?にはバベッジの名を冠した階段講堂があり、?部の科?系講義に使われている。

フィクション

[

編集

]

ウィリアム?ギブスンとブル?ス?スタ?リングの小?『ディファレンス?エンジン』、マ?ク?ホダ?の『大英帝?蒸?奇譚』シリ?ズなど、

サイエンス?フィクション

のサブジャンルの1つである

スチ?ムパンク

の作品においてはしばしば、

階差機?

(ディファレンス?エンジン)が蒸??動のコンピュ?タ?として?用化された設定になっている。これらの作品では、バベッジは階差機?の考案者ではなく?際の開?者として登場ないしは言及される。

著作

[

編集

]

英語版ウィキソ?スに本記事に?連した原文があります。

脚注

[

編集

]

- ^

GRO Register of Deaths: December 1871 1a 383 MARYLEBONE: Charles Babbage, aged 79

- ^

Tanenbaum, Andrew

(2007).

Modern Operating Systems

. Prentice Hall. p. 7.

ISBN

0136006639

- ^

Halacy, Daniel Stephen (1970).

Charles Babbage, Father of the Computer

. Crowell-Collier Press.

ISBN

0027413705

- ^

Swade, Doron (2000).

The Difference Engine: Charles Babbage and the Quest to Build the First Computer

. Penguin. pp. 84?87.

ISBN

0142001449

- ^

Plaque #1140 on Open Plaques

.

- ^

Hyman 1982

, p. 5

- ^

Moseley, Maboth (1964).

Irascible Genius, The Life of Charles Babbage

. Chicago: Henry Regnery. p. 29

.

https://books.google.com.au/books?id=ELAMAQAAIAAJ

- ^

“

The Late Mr. Charles Babbage, F.R.S

”.

The Times

(UK)

- ^

Hook, Diana H.; Jeremy M. Norman, Michael R. Williams (2002).

Origins of cyberspace: a library on the history of computing, networking, and telecommunications

. Norman Publishing. pp. 161, 165.

ISBN

0930405854

.

https://books.google.com/?id=fsICrp9shVIC&pg=PA165

- ^

Moseley 1964

, p. 39

- ^

a

b

"Babbage, Charles (BBG810C)"

.

A Cambridge Alumni Database

(英語). University of Cambridge.

- ^

Wilkes, M. V. (2002). “Charles Babbage and his world”.

Notes and Records of the Royal Society

56

(3): 353–365.

doi

:

10.1098/rsnr.2002.0188

.

- ^

Hofstadter, Douglas R.

(1979, 2000).

Godel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid

. Penguin Books. p. 726

- ^

“

Charles Babbage'S Computer Engines

”.

2012年3月13日

??。

- ^

Valerie Bavidge-Richardson. “

Babbage Family Tree 2005

”. 2007年10月13日時点の

オリジナル

よりア?カイブ。

2007年10月22日

??。

- ^

Horsley, Victor (1909).

“Description of the Brain of Mr. Charles Babbage, F.R.S”

.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character

200

(262?273): 117?32.

doi

:

10.1098/rstb.1909.0003

.

http://journals.royalsociety.org/content/xl7210623532p738/?p=daaddfe06dca444eafad36aab95177ea&pi=1

2007年12月7日

??。

.

(

要購?契約)

要購?契約)

- ^

Babbage, Neville (June 1991). “Autopsy Report on the Body of Charles Babbage ( "the father of the computer ")”.

Medical Journal of Australia

154

(11): 758?9.

PMID

2046574

.

- ^

Williams, Michael R. (1998).

“The "Last Word " on Charles Babbage”

.

IEEE Annals of the History of Computing

20

(4): 10?4.

doi

:

10.1109/85.728225

.

http://www2.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/85.728225

.

(

要購?契約)

要購?契約)

- ^

“

Postmortem report by John Gregory Smith, F.R.C.S. (anatomist)

”. Science and society.co.UK.

2009年1月29日

??。

- ^

“

Visit the museum, Galleries, Computing, Overview

”. Science Museum.

2010年10月25日

??。

- ^

“

Henry Prevost Babbage ? The Babbage Engine

”. Computer History Museum.

2009年1月29日

??。

- ^

“

Henry Babbage's Analytical Engine Mill, 1910

”. Science Museum (2007年1月16日).

2009年1月29日

??。

- ^

Bowden, B. V., ed (1953).

Faster than thought: A symposium on digital computing machines

. London: Pitman

.

http://www.computinghistory.org.uk/det/10719/Faster-Than-Thought-A-Symposium-on-Digital-Computing-Machines-1953/

- ^

Gleick, J. (2011).

The Information: A History, a Theory, a Flood

. London: Fourth Estate. p. 104

- ^

Roegel, Denis (April?June 2009). “Prototype Fragments from Babbage's First Difference Engine”.

IEEE Annals of the History of Computing

31

(2): 70?5.

doi

:

10.1109/MAHC.2009.31

.

- ^

“

Overview ? The Babbage Engine

”. Computer History Museum.

2009年1月29日

??。

- ^

Shiels, Maggie (2008年5月10日).

“Victorian 'supercomputer' is reborn”

.

BBC News

.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7391593.stm

2008年5月11日

??。

- ^

Fuegi & Francis 2003, pp. 19, 25.

- ^

Fuegi J, Francis J (October?December 2003). “Lovelace & Babbage and the creation of the 1843 'notes'”.

Annals of the History of Computing

25

(4): 16?26.

doi

:

10.1109/MAHC.2003.1253887

.

See pages 19, 25

- ^

“It Started Digital Wheels Turning”

. New York Times

.

http://www.nytimes.com/2011/11/08/science/computer-experts-building-1830s-babbage-analytical-engine.html?_r=1/

2011年11月10日

??。

- ^

“Babbage Analytical Engine designs to be digitised”

.

BBC News

. (2011年9月21日)

.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-15001514

2012年3月19日

??。

- ^

“

Electronics Times: Micro-machines are fit for space

”. Findarticles.com (1999年10月11日). 2012年7月8日時点の

オリジナル

よりア?カイブ。

2009年1月29日

??。

- ^

“Babbage's Last Laugh”

.

The Economist

. (1999年9月9日)

.

http://www.economist.com/node/324654?story_id=E1_PNQGVQ

- ^

“

Book of Members, 1780?2010: Chapter B

”. American Academy of Arts and Sciences.

2011年4月28日

??。

- ^

Kahn, David L. (1996).

The Codebreakers: The Story of Secret Writing

. New York: Scribner.

ISBN

978-0-684-83130-5

- ^

Lee, John A. N. (1995).

International biographical dictionary of computer pioneers

. Taylor & Francis US. pp. 60

- ^

Babbage 1864

, pp. 317?8

- ^

“

Babbage, Benjamin Herschel

”.

Bright Sparcs Biographical entry

.

2008年5月15日

??。

- ^

“

Medical Discoveries, Ophthalmoscope

”. Discoveriesinmedicine.com.

2009年1月29日

??。

- ^

Crowther, J. G. (1968).

Scientific Types

. London: Barrie & Rockliff. p. 266.

ISBN

0248997297

- ^

Hyman, Anthony (1982).

Charles Babbage, Pioneer of the Computer

. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. pp. 82?7.

ISBN

0691083037

- ^

Moseley 1964

, pp. 120?1- 日付に混?が見られるので注意

- ^

Akos Rona-Tas (1997). The Great Surprise of the Small Transformation: The Demise of Communism and the Rise of the Private Sector of Hungary. University of Michigan Press. p. 20.

ISBN

978-0-472-10795-7

. Retrieved 27 April 2013.

- ^

Babbage, Charles (1857). “Table of the Relative Frequency of Occurrence of the Causes of Breaking of Plate Glass Windows”.

Mechanics Magazine

66

: 82.

- ^

Babbage, Charles (1989). Martin Campbell-Kelly. ed.

The Works of Charles Babbage

.

V

. London: William Pickering. p. 137.

ISBN

1851960058

- ^

The insurance cyclopeadia: being a ... ? Google Books

. Google Books. (1878)

.

https://books.google.co.jp/books?id=cScKAAAAIAAJ&pg=PA417&lpg=PA417&dq=Table+of+the+Relative+Frequency+of+the+Causes+of+Breakage+of+Plate+Glass+Windows&redir_esc=y&hl=ja

2011年2月22日

??。

- ^

Campbell-Kelly, Martin; Babbage, Charles (1994). “Ch 26”.

Passages from the Life of a Philosopher

. Pickering & Chatto Publishers. p. 342.

ISBN

1-85196-040-6

- ^

Babbage 1864

, p. 360

- ^

Hansard's parliamentary debates. THIRD SERIES COMMENCING WITH THE ACCESSION OF WILLIAM IV. 27° & 28° VICTORIA, 1864. VOL. CLXXVI. COMPRISING THE PERIOD FROM THE TWENTY-FIRST DAY OF JUNE 1864, TO THE TWENTY-NINTH DAY OF JULY 1864. Parliament, Thomas Curson Hansard "Street Music (Metropolis) Bill "; V4, p471

- ^

Ioan James (2010).

Remarkable Engineers: From Riquet to Shannon

. Cambridge University Press. p. 50

.

https://books.google.co.uk/books?id=0bwb5bevubwC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=babbage+baronetcy&source=bl&ots=zAAIltkphu&sig=aL7tGth2t35frCKD88AgmgNQ2j0&hl=en&sa=X&ei=iSYxT6X9BMek0QXCzvCoBw#v=onepage&q=babbage%20baronetcy&f=false

- ^

Ganeri, Jonardon (2001).

Indian logic: a reader

. Routledge. p. vii.

ISBN

0700713069

- ^

a

b

Boole, Mary Everest (1931).

“Indian Thought and Western Science in the Nineteenth Century”

. In Cobham, E.M.; Dummer, E.S..

Boole, Mary Everest "Collected Works"

. London: Daniel. pp. 947?967

.

https://books.google.com.au/books?id=-5wyxULAKpsC

- ^

Babbage, Ninth Bridgewater Treatise. Chapter V. Further View of the same Subject. The Victorian Web.

- ^

Passages from the Life of a Philosopher (1864), p. 8.

- ^

Pickover, Clifford A. (2009). The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics. Sterling Publishing Company, Inc. p. 218

- ^

Smithsonian Institution. (1846). Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. Washington Goverment Pringting Office. Smithsonian Institution

- ^

[Passages from the Life of a Philosopher

https://archive.org/stream/passagesfromlif00babbgoog#page/n408/mode/2up

] (1864), The Belief In The Creator From His Works, p. 396-402

- ^

Plaque #3061 on Open Plaques

.

?考文?

[

編集

]

?連項目

[

編集

]

外部リンク

[

編集

]