ミスジマイマイ

ミスジマイマイ

Euhadra peliomphala

カタツムリ

(蝸牛;かぎゅう)は、陸に棲む

?貝

のうち?を持つものの通?。特にその中でも

有肺類

のうちの

?

が細長くないものを言う場合が多い。

?要

[

編集

]

葉から葉へ移動する?子

「カタツムリ」という語は日常語であって特定の

分類群

を指してはおらず、

生物?

的な分類では多くの

科

にまたがるため?密な定義はない。

陸貝

(陸に生息する

腹足類

)のうち、?のないものを大?把に「

ナメクジ

」、?を持つものを「カタツムリ」、「

デンデンムシ

」、「

マイマイ

」等と呼ぶ

[1]

[2]

。一般にカタツムリは蓋をもたず

?角

の先に

目

を持つ

有肺類

の

陸貝

で、中でも球型や饅頭型の?を持つものを指すことが多く、「マイマイ」と呼ばれるのはこの類である。?に蓋をもつ

ヤマタニシ

類や細長い?をもつ

キセルガイ

などがカタツムリと呼ばれることは少ない。しかし、前述のとおり?密な定義がないため、?をもつ

陸貝

をすべてカタツムリと呼ぶ場合がある。日本では一般的にカタツムリと呼ばれるものとしては

ナンバンマイマイ科

の種類が代表的なものである。

一般に移動能力が小さく、山脈や乾燥地、水域などを越えて

分布

を?げることが難しいため、地域ごとに

種分化

が起こりやすい。他の動物群と同?に、種類は北より南の地方で多い傾向がある。日本列島に限っても、?い分布域をもっているのは畑地や人家周?にも見られる

ウスカワマイマイ

や、

外?種

の

オナジマイマイ

などごくわずかな種で

[3]

[4]

、それ以外のカタツムリは地域ごとに異なる種が生息しており、?東と?西では多くの種類が入れ替わっている

[注 1]

。また

島

など隔絶された所では特に種分化が起こりやすく、

南西諸島

や

小笠原諸島

では島ごとに固有種が進化していることが多い

[3]

[5]

。このような種分化は地球規模ではさらに?著で、

大陸

間では

科

や

?

のレベルで大きく異なるのが普通である。

-

セトウチマイマイ

(ナンバンマイマイ科)

日本

。

-

-

Drymaeus laticinctus

(サラサマイマイ科)

ドミニカ

。?高25mm。

-

ツヤミジンマイマイ

(ミジンマイマイ科)

チェコ

。??2mmほど。

形態

[

編集

]

| この節は

??可能

な

?考文?や出典

が全く示されていないか、不十分です。

出典を追加

して記事の信?性向上にご協力ください。

(

このテンプレ?トの使い方

)

出典?索

?

:

"カタツムリ"

?

ニュ?ス

·

書籍

·

スカラ?

·

CiNii

·

J-STAGE

·

NDL

·

dlib.jp

·

ジャパンサ?チ

·

TWL

(

2022年3月

)

|

軟?動物

のうち

陸

に棲むものは

腹足類

のみであるが、それらは多?な環境に適?して形態や生態が分化している。中には

ナメクジ

のように

貝?

が退化したものや、

キセルガイ

科や

オカチョウジガイ

科のような細長い?をもつものがいる。大きさは日本産では1mm前後のものから?cmまでで、??60mmを超える四?産の

アワマイマイ

Euhadra awaensis

が最大の在?現生種である

[3]

。アフリカなどには

メノウアフリカマイマイ

のように?が20cm以上、伸びた時の?長が40cm近い種類がいる。

陸生貝類

のうち、

ヤマキサゴ

科や

ヤマタニシ

科は?を塞ぐ蓋をもち、これらは一般にカタツムリと呼ばれる有肺類とは起源が異なる。

身?

[

編集

]

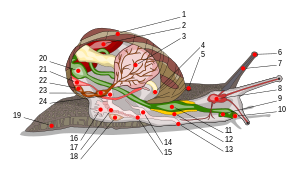

カタツムリの身?の模式?

:1 ?、2 肝?、3 肺、4 肛門、5 呼吸孔、6 眼、7 後?角、8 ?神?節、9 唾液腺導管、10 口、11 食道、12 唾液腺、13 生殖孔、14 陰?、15 膣、16 粘液腺、17 輸卵管、18 矢?、19 腹足、20 胃、21 腎?、22 外套膜、23 心?、24 輸精管

カタツムリの身?の模式?

:1 ?、2 肝?、3 肺、4 肛門、5 呼吸孔、6 眼、7 後?角、8 ?神?節、9 唾液腺導管、10 口、11 食道、12 唾液腺、13 生殖孔、14 陰?、15 膣、16 粘液腺、17 輸卵管、18 矢?、19 腹足、20 胃、21 腎?、22 外套膜、23 心?、24 輸精管

紅白の軟?をもつ

Indrella ampulla

(マラッカベッコウマイマイ科:

バンガロ?ル

産)。2枚の丸襟のように見えるのは外套膜の伸長部で、その合わせ目の部分が呼吸孔。

紅白の軟?をもつ

Indrella ampulla

(マラッカベッコウマイマイ科:

バンガロ?ル

産)。2枚の丸襟のように見えるのは外套膜の伸長部で、その合わせ目の部分が呼吸孔。

?は軟?部と呼ばれ、

?軸筋

(かくじくきん)と呼ばれる

筋肉

で??の?軸部に付着している。この筋肉を?縮させ?を??に引き?む。?と?は別物ではなく、?は?の器官の一つであり、中に??がある。よって、カタツムリが?から出たらナメクジになるということはなく、?が大きく破損したり、無理に取ったりした場合には死んでしまう。他の

?貝

も同じである。

一般にカタツムリと呼ばれるマイマイ目 Helicida (柄眼類)では頭部に?角が大小2?あり、大?角(後?角)の先端には眼がある。これに?しヤマタニシなどの前?類の陸貝では?角は1?しかなく、先がとがっており、眼はその根元にあるなどの違いがある。

全てのカタツムリは軟?部が?った?態でなければ生きていけない。また暑さ寒さによっても活動に支障が出る。このような時にはカタツムリは物陰に?み、?の中に軟?を引っ?めて、?口に粘液の膜を張る。この膜は?門用語で「エピフラム」(

epiphragm

)と呼ばれるもので、乾燥すると

セロファン

や

障子紙

のような質感の膜になり、軟?を乾燥から守る。またエピフラムには微小な穴が開いていて、窒息しないようになっている

[6]

。

ナメクジと近?の種であるため

?分

に弱いというイメ?ジが持たれがちであるが、小笠原諸島のみに生息するオトメカタマイマイなどは本土から流木に?って海を渡り小笠原諸島に漂流して?自の進化を遂げたと推測されており、むしろ?分には耐性がある

[7]

。

?角のある頭部下面には口があり、口?の上には顎板(がくばん:jaw)が、底部にはおろし金?の

?舌

(しぜつ:radula)があり、後者で餌を磨り取って食べる。ガラス面を這うカタツムリの口を?察すると赤味を?びた小さいものが見え?れすることがあるが、これが顎板で、さらによく見ると顎板の動きと呼?して透明の?舌の運動が見られる。口は食道から胃へとつながり、?の方でUタ?ンして?口近くで肛門となる。

カタツムリは他の

有肺類

と同?に

雌雄同?

で、?角の後方側面(右?きでは右側、左?きでは左側)に生殖孔と呼ばれる生殖器の開口部があるが、普段は閉じていて目立たない。生殖孔は一つであるが、そのすぐ?部では雌雄の二つの生殖器の開口部に分かれている。生殖行動時には?部から陰?が反??出し相互に生殖孔に?入して交尾が行われる。生殖器の構造は分類上きわめて重要な部分と考えられており、新種記載の際にはその構造を?示記載するのが通例である。同定する際にも解剖してその構造を調べなければならない場合が多く、古い時代に?の特?のみで分類されたものが、後に生殖器の構造からまったくの別科であったと判明したものがある。

一般に動きが鈍いとされるが、一?には言えず、短い距離では、肉食性のカタツムリ(エウグランディナ?ロセアなど)は、獲物を捕らえようとするときには他のカタツムリを追い越すスピ?ドを出す。長距離では、ヨ?ロッパ産のニワマイマイが動きの速いカタツムリとしてギネスブックに?載されている(ギネスブック’94、74ペ?ジ、騎虎書房。1993年12月25日)。

貝?

[

編集

]

貝?の?き方

[

編集

]

カタツムリには

右?き

(右旋:dextral)と

左?き

(左旋:sinistral)があり、上から見て、渦の中心からどちら回りに?が成長するかで決められる。?際に?別をするには、?頂を上にして貝?の口を自分の方に向けた時、?の口が右にあれば右?き、左にあれば左?きとするのが簡?である。日本産のものでは種ごとに?きの方向が遺?的に決まっており、大部分の種は右?きであるが、

ヒダリマキマイマイ

など少?の左?き種がおり、キセルガイ科のように科全?が左?きのものがいる。

?きの方向を決めるのは一つの遺?子によるとされ、この遺?子が欠如もしくは機能しない場合、その種本?の?き方向とは逆に?いた逆旋回個?となる。?際に逆旋個?が?見されることがあるが、極めて稀な例である。通常、逆旋個?は?の構造も逆で、交尾孔が右旋個?は右側、左旋個?は左側に開く。多くのカタツムリでは?面しながらすれ違う位置で交尾孔のある側を相互に合わせるため、?き方が逆であると交尾が困難となり種分化がおこる場合があると考えられている。外?には

ポリネシアマイマイ

や

マレ?マイマイ

のように同一種?で右?きと左?きの?方が普通に出現する種類がある。このような?旋型の種の交尾は、他方の?の上に、もう一方の個?が?るマウンティング形式であるために、?き方の違う個?同士でも交尾が可能である。

?皮

[

編集

]

カドバリコマイマイ科の

Trochulus

?の一種。

ドイツ

?

ヴ?タッハ?谷

産。?皮に毛をもつ種は色?な科に見られるが、その意味はよく分かっていない。

カドバリコマイマイ科の

Trochulus

?の一種。

ドイツ

?

ヴ?タッハ?谷

産。?皮に毛をもつ種は色?な科に見られるが、その意味はよく分かっていない。

カタツムリの表面にはキチン質で構成された

?皮

(かくひ)と呼ばれる薄膜があり、石灰質でできた?の表面を覆っている。?皮はカタツムリに限らず貝類のほとんどの種類に存在し、石灰質の?本?を腐食から保護するのが基本的な役目であるが、カタツムリではそれに加え汚れが付き難くする役目、彩色することにより?を背景にとけ?ませる保護色の役目などを合わせもつとされる。

?皮の表面には細かい凹凸や規則正しい微細なディンプルが無?に存在し、接着面積を少なくすることによって、?皮に付着したゴミや汚れなどを雨で洗い落とす?果があり、その結果カタツムリは?表をいつも美しく?潔に保っているとされ、この構造にヒントを得た防汚?果のある建物の外壁などが開?されている

[8]

。またフィリピンのタニシマイマイ類などには、二重構造の?皮をもつことで日照時と降雨時の色や模?が?化し、鳥等の外敵から見つかり難くする?果を得ているとされる種類も知られている。

さらに?皮が一部が?化して毛?になっている種類が世界中のいろいろな科に見られるが、その機能についてはよく分かっていない。?州の

Trochulus

?のカタツムリでは、水分の多い環境に棲む種は特に毛が?達する傾向が見られることから、濡れた?が他物に吸着するのを防ぐためのものではないかとの?が出されている

[9]

。日本産では

シワクチマイマイ類

や

ビロウドマイマイ類

などが多?の毛に覆われた?をもつ。またナンバンマイマイ科の

オオケマイマイ

などの?の周?にも?皮が伸びた毛が見られる他、ヤマタニシ科の

ヤマトガイ類

は長い毛を持つものが多いが、これらは老成すると?落している場合が多い。

?の形

[

編集

]

?高が低い(=?高より??の方が大きい)ものが一般的になじみがあるが、陸産貝類にはキセルガイ科(左?き)やキセルモドキ科、オカチョウジガイ科(ともに右?き)など細長い?をもつものもある。カタツムリと呼ばれるものの中には、ナンバンマイマイ科の

トウガタホソマイマイ

や

ヤマタカマイマイ

など日本産の一般的な種に比べると?高が高く、外?産のものでは更に長い?をもつものが多く知られる。一般的に樹上や岩などの壁面を生活?とする種類で?高の高くなる傾向がある。しかし例外も多く?形の適?については必ずしもよくわかっていない。逆に

オオカサマイマイ

などのように扁平な?を持つ種もある。

海の貝では捕食者に?抗するために棘や瘤などで?を武?するものが多いが、日本産のカタツムリでは目立つ突起を持つ種はいない。世界的に見ても小型-微小な種で棘をもったものが少?知られるほかは、大部分の種は滑らかもしくは多少のシワやデコボコ、もしくはある程度の螺肋(らろく)や?肋(じゅうろく)をもつ程度である。これは活動の妨げになることと系統による制約との?方が?係していると考えられるが、明確な?はない。また海の貝によく見られる螺肋は有肺類以外の陸貝ではしばしば見られるが、有肺類に限っては微小種以外ではあまり見られない。ただし、?力のある毛?の?皮をもつものはしばしば見られ、日本産では多?の長い毛に被われる

ケハダシワクチマイマイ

や、?の?沿いに毛が?ぶ

オオケマイマイ

などが見られる。

?口

[

編集

]

?口を複?な凹凸で?くする

Daedalochila uvulifera

(アパラチアマイマイ科)--

フロリダ産

?口を複?な凹凸で?くする

Daedalochila uvulifera

(アパラチアマイマイ科)--

フロリダ産

陸貝のうち

前?類

(ぜんさいるい)のものは?口を塞ぐ蓋をもつが、カタツムリの大部分は蓋をもたない有肺類である。そのため、敵に襲われて??に逃げ?んでも?口が無防備となりやすく、一部の種では?口を厚くしたり?くしたりして、?破?の?口や外敵の侵入などを防ぐように進化している。

キセルガイ科

では?の?壁が弁?に突出したバネ式の閉弁構造を?達させており、?が??に引っ?むと自動的に通路を塞ぐようになっている。また

キバサナギガイ

や

スナガイ

、

クチミゾガイ類

などは?口や??に多?の??突起や?(ひだ)をもつ。海岸近くに棲む

オカミミガイ科

にも同?の??突起をもつ種が多い。外?のものではオニグチマイマイやサカダチマイマイなどが?口?部に複?な突起を?達させた種としてよく知られている。このようなさまざまな?口の構造は成貝になって初めて形成されるのが普通で、成長の最後の仕上げとして大きなエネルギ?を費やすのである。このような?口には種類ごとの特?が出やすく、?口が破損しているものや完全に形成されていない幼貝などでは

同定

が難しい場合が多い。?口は貝自身にとっても?察者にとっても重要な部分の一つである。

?の模?と色

[

編集

]

ミドリパプア

(ナンバンマイマイ科)。

マヌス島

の熱?林の樹上に生息し、鮮やかな?色と?色い色?は保護色と考えられている。

ミドリパプア

(ナンバンマイマイ科)。

マヌス島

の熱?林の樹上に生息し、鮮やかな?色と?色い色?は保護色と考えられている。

カタツムリにはさまざまな模?のあるものが多く、特に「色?(しきたい)」と呼ばれる、?頂を上にしたとき水平方向に走る??の模?をもつものが多い。このパタ?ンは系統とは?係なく世界中のカタツムリに多く見られる。日本産の

マイマイ?

(

Euhadra

)では色?の出る位置が決まっており、その位置は上から順に1-4の番?が振られ、?がない場合は0で表記される。全部の色?が出たものは1234、まったく色?のないものは0000となる

[4]

。この色?も遺?子に支配されていると考えられており、同一種の同一個?群?でもいろいろなものが見られることが多い。

また色?と垂直に交わる色の濃淡が見られる場合があり、これは「火炎彩(かえんさい)」「虎斑(こはん)」、あるいは「トラマイマイ模?」と呼ばれる。これは

ニシキマイマイ

や

ハリママイマイ

、

ヒタチマイマイ

などでよく見られる。模?の呼?の元となったトラマイマイは

ミスジマイマイ

の斑紋の?著な一型とされ

箱根山

周?地域に分布する

[3]

。

カタツムリの色は一般に茶色系統のものが多く、特に日本産のものでは色彩の乏しいものが多い。しかし

熱?

には

ミドリパプア

のような鮮やかな??色や、

コダママイマイ

や

ハワイマイマイ

のような鮮やかな模?をもつものなど、?色や紫やピンクなど美しい色彩をもつものが多く、これらも生息環境に適?して進化した結果であると考えられている。また伊豆諸島に分布するシモダマイマイでは?の色彩が同地域に棲むヘビの模?と呼?して?化しており、鳥などの

捕食者

に?する

ベイツ型擬態

(Batesian mimics)ではないかという?がある。

蓋

[

編集

]

カタツムリは一般に蓋を持たないが、ヤマタニシ科などでは蓋がある。

ヤマクルマガイ

では蓋が円錐形に盛り上がるのが特?になっている。

生態

[

編集

]

| この節は

??可能

な

?考文?や出典

が全く示されていないか、不十分です。

出典を追加

して記事の信?性向上にご協力ください。

(

このテンプレ?トの使い方

)

出典?索

?

:

"カタツムリ"

?

ニュ?ス

·

書籍

·

スカラ?

·

CiNii

·

J-STAGE

·

NDL

·

dlib.jp

·

ジャパンサ?チ

·

TWL

(

2022年3月

)

|

生息環境

[

編集

]

多くの種は乾燥に弱いためにある程度の?度があるところに多く生息するが、乾いたところを好む種類もあり、中には砂漠の環境に適?した種さえある。

ミジンマイマイ

や

ウスカワマイマイ

のように海岸や畑地、道路や人家周?などの開けた場所を好む種や、深山にしか生息しない種などがあり、種ごとに地理的分布や生息環境が決まっていることが多い。中には岩の表面に住むもの、朽ち木にいるもの、あるいは樹上性のものなど、限られた?件にのみ生息するものがある。

また、貝?の材料となる

カルシウム

はカタツムリにとって補給の難しい資源であり、個??の制限要因となり得る。したがって、それを豊富に供給してくれる

石灰岩

地はカタツムリにとって好適な環境で、そのため種類や個??が多い。たとえば

沖?諸島

の隆起

珊瑚礁

の森林では、?暖な?候も相まってカタツムリの個??が多く、貝?を踏まずに一?も?けないほどである。また石灰岩地で種分化して

固有種

となっているものが多い。このようなことから、ある場所で採取された一群のカタツムリを見ることで、その地理的位置やおおよその環境を推定することが可能である。

生殖

[

編集

]

交尾しようとしている

リンゴマイマイ

(

ブランデンブルク州

?6月)

交尾しようとしている

リンゴマイマイ

(

ブランデンブルク州

?6月)

いろいろな形の?矢(れんし)とその?面

いろいろな形の?矢(れんし)とその?面

ヤマタニシ

などの

前?類

では

雌雄異?

であるが、

有肺類

では同一個?が卵子と精子を持つ

雌雄同?

である。ただし成長中の個?にあっては雄の機能が先に成熟することが多い。一般には他の個?と相互に交尾することで受精し産卵する。雌雄同?のため

自家受精

もできるが、産卵??孵化率とも著しく低下する例が多い

[5]

。交尾の際、

精子

は

精莢

(せいきょう)と呼ばれる入れ物ごと受け渡されるのが普通である。一般には生殖器を直接?入しない動物が精子の入れ物として精莢を形成するが、カタツムリは直接交尾をするにもかかわらず精莢を作るため、その機能は精子運搬のためだけではなく、精子の?養?ではないかと考えられている。精莢は雄部生殖器の一部を?型として形成されるため分類群によって違った形をしているが、?ね半透明で細長いのが一般的で、受け取った側の雌部生殖器?で分解される。

リンゴマイマイ科やナンバンマイマイ科など一部のグル?プでは生殖器に

?矢

(れんし、英:

Love dart

)と呼ばれる石灰質の

槍

?構造を持ち、交尾の際にはそれを相手に突き刺すことが知られている。その行動はダ?トシュ?ティングと呼ばれる。?矢で刺された個?は?命が短くなることが明らかになっている

[10]

[11]

。またナンバンマイマイ科では、生殖期に大?角の間の「額」の位置が盛り上がって瘤(こぶ)?になっているのが見られることがある。これは頭瘤(とうりゅう)と呼ばれるもので、性

フェロモン

を分泌すると考えられている。

卵は

炭酸カルシウム

の?で覆われた球形のものが多いが、

寒天質

のものや、

ノミガイ科

や

キセルガイ科

の一部のように

卵胎生

で稚貝を直接産むものなどもある。産卵場所は地面の?いところや朽木の下、木の根元の隙間などで、卵は頭部後方側面の生殖孔から一つずつ産み落とされ、一箇所にまとめられるのが普通である。多くは1週間から1か月程度で孵化する。通常の水生?貝に見られるような幼生期は卵の中で過ごすため、孵化した子は小さくて?きも少ないとはいえ?にカタツムリの形をしている。

餌

[

編集

]

ヒダリマキマイマイとその食痕。1個のしずく型が一?めの痕。?一列に?回?めると "一?" 前進し、手前の列が終わった地点から再び?一列に?め始めるため、食痕はS字?の連?となる。

ヒダリマキマイマイとその食痕。1個のしずく型が一?めの痕。?一列に?回?めると "一?" 前進し、手前の列が終わった地点から再び?一列に?め始めるため、食痕はS字?の連?となる。

ほとんどの種は植物性のものを食べ、生の植物や枯葉などやや分解の進んだ植物遺骸などを食べるほか、

菌類

を餌とするもの、?食性のものなどがあり、一般にやや?い食性をもつ。また建物壁面やガ?ドレ?ルなどの人工物の表面に?生した

藻類

も餌となり、その

食痕

は日常的に見ることができる。

農作物や園芸植物を食べる

ウスカワマイマイ

や

チャコウラナメクジ

は、

農業害?

であるため

殺??

で

防除

される。多くの種が

セルロ?ス

を分解吸?できるため、

新聞紙

や

チラシ

などの紙類もよく食べ、その場合は糞が元の紙の色になる。

しかし中には他のカタツムリを捕食する肉食性の種もあり、米?南部原産の肉食種

ヤマヒタチオビ

は

アフリカマイマイ

の?除のために

ハワイ

や

小笠原諸島

、その他の太平洋諸島に人?的に移入された。しかしアフリカマイマイの?除にはあまり役立たず、むしろこれらの島?の固有種を捕食して絶滅に一役買うことになってしまった。このほか近年日本の一部に定着した地中海原産の

オオクビキレガイ

は農作物のほか陸貝を捕食するといわれており、

ニュ?ジ?ランド

の

ヌリツヤマイマイ

は

ミミズ

を捕食する大型種として知られる。

またカタツムリは?を形成?維持するために

カルシウム

を多く必要とし、捨てられた貝?や古くなった他のカタツムリの死?をなめることがある。雨が降った後、

ブロック

?や

コンクリ?ト

壁にカタツムリが?山現れる所を見ることがあるが、これもコンクリ?トに含まれるカルシウムを?食するために集まっている現象である。

天敵

[

編集

]

鳥に捕食された

ニワノオウシュウマイマイ

(?色)と

モリノオウシュウマイマイ

(茶?)

鳥に捕食された

ニワノオウシュウマイマイ

(?色)と

モリノオウシュウマイマイ

(茶?)

シュリマイマイ

を食べる

イワサキセダカヘビ

シュリマイマイ

を食べる

イワサキセダカヘビ

捕食中の

マイマイカブリ

捕食中の

マイマイカブリ

カタツムリを主食とする動物(

天敵

)としては、

ホタル

類の幼?や

オサムシ

類の

マイマイカブリ

がよく知られているが、

?州

に分布するアゴザトウムシ科 Ischyropsalididae の

ザトウムシ

も主にカタツムリを食べることから、ドイツ語で

Schneckenkanker

("マイマイザトウムシ"の意)と呼ばれる。

石垣島

や

西表島

に生息する

イワサキセダカヘビ

もカタツムリを?食することで知られ、顎を器用に使い貝の中身だけを食べる。これらの?食者以外にも多くの動物が捕食者となり、なかでも鳥類は主な天敵の一つである。また地上性のカタツムリでは、

ヤマネズミ

類、

イタチ

、

アナグマ

、

ツチブタ

、

タヌキ

、

イノシシ

、

トカゲ

類、

カエル

類などの

脊椎動物

にも捕食されるほか、

コウガイビル

や

ニュ?ギニアヤリガタリクウズムシ

などの扁形動物、

線?

類、捕食寄生をする

ハエ目

の昆?など敵は非常に多い。餌の項にもあるとおり、同じ陸産貝類にも肉食で陸貝を狙うものがあり、日本では

イボイボナメクジ

がその例として知られている。

これらの天敵に?し、?のある種では?の中にじっと?んで天敵から身を守るのが一般的であるが、

エゾマイマイ

など腹足の筋肉が大きく進化した一部の種では

エゾマイマイカブリ

や

オオルリオサムシ

などの天敵に?し?を振り回して?退していることが???究で明らかになっている

[12]

[13]

(

動?あり

)。

?命

[

編集

]

カタツムリの?命は種によって大きく異なるはずだが、詳しいことはわかっていない。大型のマイマイ類では?年、小型の?の薄い種類では1年程度かそれ以下と考えられており、

ウスカワマイマイ

の?命は普通1年で後者に?する。

キセルガイ

科のものは長?傾向にあり、野外で成貝として採取した

ナミコギセル

を15年間飼育した例が知られている。この例では、飼育環境を不注意に乾燥させてしまったのが死因であるため、?際には更に長生きした可能性があるという。

人との?わり

[

編集

]

名?

[

編集

]

日本語における名?としてはカタツムリの他にマイマイ、デンデンムシ、蝸牛(かぎゅう)等がある。語源については諸?がある。

- カタツムリ

- 笠つぶり?、潟つぶり?、片角振り?など諸?ある

[14]

。なお、「つぶり」は古語の「つび(海螺)」で?貝を意味する

[14]

。

- デンデンムシ

- 子供たちが?から出ろ出ろとはやし立てた「出ん出ん?」(「出ん」は出ようの意)であるとの?がある

[14]

。

- マイマイ

- 「デンデンムシ」と同?に子供たちが舞え舞えとはやし立てたことに由?するとの?がある

[14]

。

- 蝸牛(かぎゅう)

- 語源については、動作や頭の角がウシを連想するためとみる?がある

[15]

。

柳田國男

はカタツムリの

方言

(マイマイ、デデムシ、カタツムリ、ツブリ、ナメクジ)の分布の考察を通して、『

蝸牛考

』において方言というものは時代に?じて京都で使われていた語形が地方に向かって同心円?に?播していった結果として形成されたものなのではないか、とする「

方言周?論

」を展開した

[5]

。

他の言語では陸生のカタツムリと水生の?貝類を呼び分けないことがあり、??などの際に注意が必要である。例えば英語の

snail

や?語の

Schnecke

などはカタツムリばかりでなく

?貝

全?を指す語であり、?に"snail"等とある場合には前後?係から陸生か水生かを判?しなければならない。これらの言語では、特に陸貝の場合

land snail

(

英語版

)

(s)、Landschnecke(n)等、淡水の?貝を

Freshwater snail

(

英語版

)

、海水の?貝を

Sea snail

と言うことがある。

食品?民間?

[

編集

]

食用種の販?店(

イタリア

?

トリノ

)。手前からイスパニアマイマイ、ミドリエスカルゴ、リンゴマイマイの一種。

食用種の販?店(

イタリア

?

トリノ

)。手前からイスパニアマイマイ、ミドリエスカルゴ、リンゴマイマイの一種。

カブリ?ジャ(

ソバカスサラセンマイマイ

)のトマトソ?ス煮(スペイン?

カディス?

のレストラン)。

カブリ?ジャ(

ソバカスサラセンマイマイ

)のトマトソ?ス煮(スペイン?

カディス?

のレストラン)。

フランス料理

として有名な

エスカルゴ

は、?用のブドウ畑(高級品ならワイン用の品種のブドウを用いる)や穀類で寄生?がつかないよう衛生的に養殖された

リンゴマイマイ科

(Helicidae)のカタツムリの一種であり

[4]

、主にヨ?ロッパとヨ?ロッパ系人種が多いアメリカで食用にされ、養殖が盛んに行われている。スペイン?

バレンシア地方

では、

パエリア

の具材として欠かすことのできない食材である。ギリシャでも?く食用にされている。フランス領の

ニュ?カレドニア

などでは、現地に産する

トウガタマイマイ科

の

Placostylus

?のものが大量に消費されてきた。卵もホワイトキャビアの俗名で食用とされる場合がある。

フランス

?

プロヴァンス地方

のエスカルゴの養殖場

フランス

?

プロヴァンス地方

のエスカルゴの養殖場

缶詰などのエスカルゴには

アフリカマイマイ

などを使ったものが多く、中?や台?などでは白珠といわれる軟?部の白いアフリカマイマイの品種が多く養殖されている。アフリカマイマイ科とリンゴマイマイ科では足の溝の特?が異なるため、缶詰の肉でも判別可能である。一般にはアフリカマイマイの肉の方がやや硬いとも言われるが、調理法や個人の嗜好にもよるため優劣を比較することはできない。

日本でもカタツムリを食べる文化は古くからある。例えば飛?地方では

クチベニマイマイ

が子供のおやつとして?いて食べられていた

[5]

他、喉や喘息の?になると信じられ、?を割って生食することが昭和時代まで一部で行われていた(後述にもあるがカタツムリは寄生?の宿主であることが多く、衛生的に養殖されたものを除き生食する行?は危?である)。また?ごと??きにしたものは民間?として使用され、21世紀初頭でも??き?門店などで?いたままのものや粉末にしたものなどが販?されている。

食用上?飼育?察上の注意

[

編集

]

種類にもよるが、カタツムリやナメクジ、ヤマタニシやキセルガイなどの陸生貝及びタニシ類などの淡水生の?貝は、

?東住血線?

を持っていることがある。接?後は手や接?部分をしっかり石?や洗?で洗い、乾燥させ、直接及び間接的に口?眼?鼻?陰部など、各粘膜及び傷口からの感染を予防しなければならない。??に上記の寄生?が迷入?感染すると

?東住血線?症

となり、?や視神?など

中?神?系

で生育しようとするため、眼球や?などの主要器官が迷入先である場合が多い。よって、

好酸球性?膜?炎

に罹患し死亡または?に重い障害が?る可能性が大きい。

信仰

[

編集

]

カタツムリを信仰?象とするものは、前述の民間療法と?連したと見られるものが多い。埼玉?

秩父地方

には子供の耳ダレに?があるとされる「だいろ神(デエロ?神)」というカタツムリ神があり、祠にはカタツムリの?を奉納したといわれる(「だいろ」とはカタツムリのことで、地方によってはナメクジを指すこともある)。珍しい信仰で、カタツムリの粘液や

蝸牛骨

からの?想である可能性が高いが、詳しい由?は不明である。

民俗?芸能

[

編集

]

カタツムリは古くから子供たちに親しまれていて、日本では多くの

童歌

や?し文句などがあるほか、多くの呼?がある。

これらは

柳田國男

の『

蝸牛考

』に

方言周?論

の好例として多く採?され、でんでんむしなどその語源などが考察されている。柳田によれば「でんでん」は「出ろ、出ろ」と子供がカタツムリを指して呼ぶ言葉が訛ったものではないかと推測している。なお童?の歌詞にある“ツノ出せヤリ出せ頭だせ”の“ヤリ”とは、交尾の際に出る生殖器や?矢とする?がある。

?定?科書に「かたつむり」の唱歌が?載されて以降は「カタツムリ」という呼?が確立され、現在は??として用いられるに至った。このため地方の方言呼?や童?がどれほど?っているかは疑問である

[5]

。

かたつむり(唱歌)

[

編集

]

作詞作曲:不詳 「

尋常小?唱歌

」(

1911年

(明治44年)?表)

- 一

- でんでん?? かたつむり、

- お前の頭は どこにある。

- 角だせ槍(やり)だせ 頭だせ。

- 二

- でんでん?? かたつむり、

- お前の目玉は どこにある。

- 角だせ槍だせ 目玉出せ。

「MUSHY WASHY SNAIL」(英?詞:

HENRY V. DRENNAN

)

[16]

という英語版が存在する。

その他

[

編集

]

八重山諸島

に古くあった

?物

である

パナリ?き

は、土にカタツムリの?を混ぜて作られたといわれる。良質の粘土がなかったため、土をつなぐ役割を果たしたらしい。

脚注

[

編集

]

注?

[

編集

]

- ^

ただし直?が?ミリの微小種では比較的?い分布域をもつものが少なくない。

出典

[

編集

]

?考文?

[

編集

]

| 出典

は列?するだけでなく、

脚注

などを用いて

どの記述の情報源であるかを明記

してください。

記事の

信?性向上

にご協力をお願いいたします。

(

2022年3月

)

|

?連項目

[

編集

]

ウィキメディア?コモンズには、

柄眼類

に?連するカテゴリがあります。

ウィキスピ?シ?ズに

柄眼類

に?する情報があります。

ウィキクォ?トに

蝸牛

に?する引用句集があります。

外部リンク

[

編集

]