小?校の?習

>

小?校理科

> 小?校理科 6?年

6年生の理科では、以前の?年に比べて

難

しい?容がたくさん出てきます。

また、??方法も難しくなります。

??方法を

間違

えると、とても

危?

ですので、??に取り組む際は、?校の?科書や先生の授業を?考にしましょう。

もし?校の?科書を持っている場合は、まずはそれを?んでみてください。

また、5年生以下のみなさんは、先ほど?明した理由から、自分の?年の?容から?ぶことをおすすめします。

理科の?習は

段階的

に進んでいくので、順番に?ぶことで理解を深めましょう。

物の燃え方

[

編集

]

物の燃え方と空?

[

編集

]

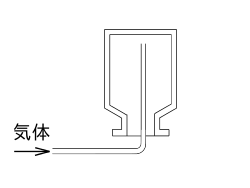

ろうそくと空?の?係を調べる??の?明?。

ろうそくと空?の?係を調べる??の?明?。

ビンにふたをすると、すぐに火が消えてしまいます。その理由は、ビンの中に空?が入ってこないからです。空?中には酸素という大切な要素が含まれているのですが、ビンの中に酸素が入ってこないと、火は燃え?けることができません。そのため、ビンにふたをすると火がすぐに消えてしまうのです。

- ?ぶこと

ろうそくや木、紙などが燃える時について?びましょう。以下のポイントに注目しましょう。

- ものを燃やすには、空?が必要です。

- 空?だけでは燃えません。燃えるためには、高い熱や炭素などを

含

む物も必要です。

- 注意点

- 家庭では絶?に??を行わず、?校の理科の授業で指導を受けましょう。

- ものを燃やす??を行う場合は、窓を開けて

換?

をしましょう。

- ??の際には、火の近くに紙などの燃えやすい物を置かないようにしましょう。

- 料理や火を使う場面でも、

換?扇

を回して換?をすることが大切です。

ろうそくと空?の?係を調べる??の?明?。

ろうそくと空?の?係を調べる??の?明?。

燃え?ける場合。

炭素

(たんそ)を含んでいる物が燃えると、

二酸化炭素

(にさんかたんそ)という??を?生します。

炭素を含んでいる物は、たとえば木や紙や、デンプンやアルコ?ルや

木炭

や砂糖などに、炭素が、ふくまれています。

デンプンや砂糖などが燃えるのは、この炭素を含んでいるからです。ロウソクも、炭素をふくんでいます。

炭素が燃えるときには、空?中の

酸素

(さんそ)と、炭素がむすびついて二酸化炭素が出?ます。

二酸化炭素は、物をもやすことが出?ません。

右の?のように、ビンに ふた をしてしまうと、酸素は燃えるのに使われて二酸化炭素に?わってしまいます。酸素がなくなるまでは、燃え?けますが、燃え?けると、ビンの中の酸素はなくなってしまいます。そして酸素がないので、燃え?けることが出?ずに、火は消えてしまいます。

ビンに ふた をしなければ、ビンの口から、空?がいっぱい入ってくるので、空?中の酸素も入ってくるので、ろうそくは燃え?けることが出?ます。

炭素をふくんでいいない物質でも、燃えることがあります。?からつくられたスチ?ルウ?ルは炭素を、ふくんでいません。スチ?ルウ?ルは、火をつけると、燃えます。なお、ロウソクは、炭素をふくんでいます。

酸素

という??があります。たとえば、空?中にも酸素が、ふくまれています。

物が「

燃

える」とは、ほとんどの場合は、酸素が、ほかの物質と反?することです。

燃えやすい物と、酸素とが、反?をすると、高?と明かりをだすので、「燃える」現象になるのです。

燃えるとは、燃える側の物質どうしの結びつきが切れて、かわりに 酸素 と くっつく ことです。

物が燃えると、酸素と くっついて 高?を?するため、熱によって、燃える側の物質が分解しやすくなり、ますます酸素と元の物質とがくっつきやすくなります。

小?校では、「燃える」と言った場合、それは物が酸素とくっついて高熱と光を?することだと思って良いでしょう。

木や紙が燃えるときなどのように、炭素と酸素が反?して燃えると、二酸化炭素(にさんか たんそ)が できます。

いっぽう、スチ?ルウ?ルなどのように、?と酸素が反?して燃えると、酸化?(さんか てつ)が できます。

?展:ろうそくの炎のしくみ

[

編集

]

ろうそくの

炎

ろうそくの

炎

- 外炎

??? 炎の、いちばん外側の部分。色がうすくて、見えにくい。

- ?炎

??? 一番、明るい。

- 炎心

???

芯

に近くて暗い。

特?

外えん

(がいえん、外炎)

空?に、じゅうぶん、ふれているので、完全燃?しており、そのため、?度はいちばん高くて 約1400度 である。

水にぬらした わりばし をさしこむと、外炎の部分から、こげ始めるため、外炎がいちばん?度が高いことが分かる。

ろうそく??で、水でぬらした割り箸を炎にさしこむ??。外炎のところから、わりばしは、こげはじめる。

ろうそく??で、水でぬらした割り箸を炎にさしこむ??。外炎のところから、わりばしは、こげはじめる。

?えん

(ないえん、?炎)

ろうそく から 分解された炭素が、空?にふれていないので、炭素が燃えきらずに すす になっている。この すす が炎の高?でかがやいているので、?炎がいちばん明るくなってる。

?炎の?度は 約1200度 である。

えん心

(えんしん、炎心)

酸素が少なく、あまり燃えていない。そのため、?度がひくく 約1000度 である。

ガラス管を炎心にさしこむと、ガラス管の先から白い けむり が出てくる。この白い けむり に火を近づけると、けむり が 燃えるので、炎心は、まだ燃えきっていない物質があることが分かる。

木の むし?き

[

編集

]

木の蒸し?き。

木の蒸し?き。

試?管の口は、

すこし下げる

。 熱せられた木から、

褐色

の液?が出てくるが、この液?で試?管が冷やされるので、口を少し下向きにしないと、液?が

加熱部

にもどってしまい、加熱部が一?にひやされて、試?管が割れてしまう。

木を、火にはつけずに、試?管などに木を入れ、その試?管を加熱すると、中の木が燃えずに分解する。これを木の

むし?き

という。

木をむし?きすると、白い??が出てくる。むし?きされた木から出る白い??を

木ガス

(もくガス)といい、むし?き??での試?管の口にマッチをちかづけると燃えることから、この木ガスは燃えることが分かる。つまり、木ガスは燃える。

また、むし?きされた木から、

木酢液

と

木タ?ル

という液?がたれてきて、試?管の出口のほうに、たまる。

むし?きされた木は、?い固?となり、

木炭

になる。木炭のおもな成分は炭素であり、空?中で加熱すると、あまり炎を出さずに、固?のまま、ゆっくり燃える。燃えるときに赤い光を出す。木炭は、バ?ベキュ?などで燃料としても用いられる。

?展:

原子

と

分子

[

編集

]

- ※ 原子や分子については、くわしくは中?校で習います。小?校では、原子や分子については、分からなくても、?むだけで、じゅうぶんです。いちおう、小?校の?科書にも、元素記?は、??などで、ちょっとだけ書かれています。

二酸化炭素とは、炭素に酸素がくっついた物だということが、分かっています。

「二酸化」の「二」という?字は、どこから?た由?かを?明します。

じつは、物質には、物質ごとに最小限の大きさの粒があります。その最小の粒を

原子

と言います。

原子

より細かく小さくすることは、出?ません。どんな物?も、原子がいくつも組み合わさって、できています。

?も、?も

砂糖

も、空?も、二酸化炭素も、原子が組み合わさって、できているのです。

光や?度とかは、物?ではないので、光や?度は、原子からは、できていません。

18世紀ごろに、ヨ?ロッパの科?者たちによって、すべての物?は原子から出?ているということが、分かりました。

原子は、とても小さく、目では見えません。

光??微鏡

でも、見えません。光??微鏡とは、理科室などにある、レンズで?大した光で物を見る?微鏡です。

電子?微鏡でないと、見れません。電子?微鏡は、とても値段が高いので、小?校から高校までの??では、まずは電子?微鏡は使わないでしょう。?鑑などを探せば、原子を撮影した??やイメ?ジ?などが、あると思いますので、それらを?考にしてください。

そして二酸化炭素の話題に、もどりましょう。「ニ」という?字の由?でしたね。

じつは、酸素の原子が2個と、炭素の原子が1個で、これらがくっついて、二酸化炭素の??の粒になっていることが分かっています。なので、「二酸化」「炭素」と言うのです。

二酸化炭素のように、原子と原子がくっついて、もとの原子とは性質のちがう粒の、最小の粒になったものを

分子

と言います。

燃えたりして、ほかの物質ができる反?が起きる時は、原子や分子が、反?をしています。

炭素の最小の粒である、炭素の原子を、

炭素原子

と言います。

?鉛

の、かたまり。

?鉛

の、かたまり。

エンピツの

芯

などにもちいられる、

?鉛

という物質は、原子ではなく、炭素の

結晶

です。あるいは、?鉛は、炭素の結晶がいくつも合わさった者です。

どちらにせよ、肉眼で見られるような?鉛のかたまりは、原子では、ありません。

炭素に限らず、結晶は、原子では、ありません。また、結晶は、分子では、ありません。

炭素原子を、記?で C と書き、「シ?」と?みます。酸素原子をOと書き、オ?と?みます。

このように、原子の種類をあらわす記?を

元素記?

といいます。

元素記?のCとOをくみあわせると、二酸化炭素は CO

2

と書けて、 CO

2

を「シ?オ?ツ?」とよみます。「ツ?」は?字の1?2?3を英語でワン?ツ??スリ?(one,two,three)というときのツ?です。

CO

2

のように、元素記?をもちいて、あらわした分子の種類を

化?式

と言います。

水

の分子は、じつは、酸素の原子である酸素原子と、

水素原子

という原子の物質が、くっついてできていることが分かっています。

水素原子の2個と、酸素原子の1個で、水の分子の

水分子

ができていることが、分かっています。

水素原子の元素記?は H であり、「エイチ」と?みます。酸素原子の元素記?は O でありオ?と?みます。

水分子は H

2

O と書き、「エイチツ?オ?」と?みます。

砂糖の分子の名前は、「ブドウ糖」(ぶどうとう;グルコ?ス)というのですが、ブドウ糖の分子には、炭素と水素と酸素が、入っていることが,分かっています。ブドウ糖の分子の仕組みは、炭素が6個で、水素が12個で、酸素が6個だということも、分かっています。二酸化炭素みたいな呼び方では呼びません。ブドウ糖は「6酸化12水素化6炭素」とは呼ばずに、そのままグルコ?スと呼びます。ちなみに、グルコ?スは、C

6

H

12

O

6

です。(ブドウ糖の化?式は高校で習うので、小?では、おぼえなくていいです。)

ちなみにグブドウ糖を燃やすと、二酸化炭素だけでなく、水素がふくまれてるので水も?生することが分かっています。

砂糖を焦げ付かしても、ふだんは、水が出?たように見えないのは、熱で水が蒸?してしまったからです。

木や草や砂糖やデンプンなどのように、燃えると炭素が出る物質は、かならず分子の中に炭素をふくんでいます。

物を燃やしても、原子は、地球上からは、消えたりはしません。物を燃やしても、原子は?れません。

物を溶かしても、原子は?れません。

原子として、少なくとも、以下の物が、あります。

原子

- 水素 H

- 酸素 O

- 窒素(ちっそ) N

- 炭素 C

- ? Fe

- マグネシウム Mg

- ナトリウム Na

- カリウム K

- 銅 Cu

- 銀 Ag

- 金 Au

- ヨウ素 I

分子として、少なくとも、以下の物が、あります。

分子

- 水分子

H

2

O ??? ※水素分子と、まちがえないように。 水分子と水素分子は別物。

- 酸素(??の場合)O

2

- 窒素 (??の場合) N

2

- 水素分子 H

2

- 炭素 C

- 二酸化炭素 CO

2

- ? Fe ????の結晶?の最小の繰り返し(くりかえし)を、分子として、あつかう。

空?とものの燃え方

[

編集

]

物が燃えるには、酸素が必要です。

物が燃えると、その燃えたものに酸素が、くっつくのです。

空?中には、酸素が、??で、ふくまれています。

空?の なりたち。

空?の なりたち。

空?には、

窒素

(ちっそ)という、??も、ふくまれています。じつは空?の78パ?セント近くは、窒素(ちっそ)です

。 酸素

は、空?の20パ?セントくらいです。

- 「窒素」(ちっそ)の、「窒」の漢字は、小?生にはむずかしいので、テストで書く場合は「ちっ素」と書けば、小?校では、じゅうぶんだと思います。

割合

を

分?

であらわせば、空?中の5分の4が

窒素

で、5分の1が

酸素

です。

空?中の二酸化炭素の割り合いは、0.04パ?セントと、とても小さいです。

窒素は

、窒素原子

が2個くっついた分子の形で、空?中に、ふくまれています。窒素の分子を

窒素分子

と言います。

他にも空?には、アルゴンという分子が、約1パ?セント、ふくまれています。水蒸?も、0.04パ?セントくらい、ふくまれています。水蒸?の含んでいる割合は、

?度

によって?わります。アルゴンの元素記?はArです。大文字のエ?Aに小文字のア?ルrです。

空?中の窒素分子には、ものを燃やす?き(はたらき)は、ありません。二酸化炭素にも、ものを燃やす?き(はたらき)は、ありません。

空?中にふくまれる??で、物を燃やす?きがあるのは、

酸素

だけです。

酸素が無いと燃えません。

なので、燃えてるものを

密閉

すると、酸素が

供給

されなくなるので、火が消えます。

燃えてるものに、酸素だけの??を送ると、とても、はげしく光を出して燃えます。火花を?するぐらい、はげしく燃えます。?校での??の際には、注意してください。

酸素は、ほかの物質と反?すると、はげしく燃えます。ですが、じつは、酸素そのものだけでは、燃えません。

酸素が燃えるには、他の物質が、必要になります。

なお、ある物質の分子に、酸素がくっつくことを、

酸化

といいます。

たとえば?のスチ?ルウ?ルが燃えると、?に、酸素の分子がつくので酸化?になります。酸化?は、?の原子に酸素分子がくっついた物質で、酸化?とは?が酸化した物質です。

二酸化炭素も、炭素が酸化した物質だから、「二酸化炭素」と言うのです。

5年生までの植物の肥料についての授業で、もしかしたら「リン?ちっ素?カリウム」という、肥料の三要素を、?者は習ったかもしれません。

空?中にふくまれる

窒素分子

の元となる原子と、肥料の窒素の元となった原子は、おなじ

原子

です。

窒素肥料

とは、窒素原子を含む物質を、多く、ふくむ、肥料です。

リン肥料やカリウム肥料にも、じつは原子が、あります。

リン肥料には、リン原子を含む物質が、多く含まれています。

カリウム肥料には、カリウム原子を含む物質が、多く含まれています。

ものが燃えたあとの空?

[

編集

]

炭素をふくんだものが燃えると、二酸化炭素が、できます。二酸化炭素は、石灰水に通すと、白く、にごります。なので、木の石灰水の反?を利用して、??が二酸化炭素をふくんでいるかどうかを調べることができます。

また、燃えた時に二酸化炭素が?生するのは、燃えたものが炭素を、ふくんでいる場合だけです。

炭素をふくんでいないものが燃えても、二酸化炭素は?生しません。

たとえば?から出?た物質であるスチ?ルウ?ルを燃やしても、二酸化炭素は?生しません。スチ?ルウ?ルは炭素を、ふくみません。

なので、燃えたものから?生した??を集めて石灰水に通せば、白くなるかどうかを調べることで、燃えたものが炭素を含むかどうかを調べることができます。

水上置換法(すいじょう ちかんほう)の?明?。

水上置換法(すいじょう ちかんほう)の?明?。

科???で?生させた??を集める場合、??が

空?よりも?い

物質の場合は、空?中を上昇していくので、補集用のフラスコなどは

下

向きにして集める必要がある。

水に溶けない??の場合は、水を?たした水槽に、フラスコを開いた口を下向きにして入れ、フラスコの?部は

水

で?たしておき、このフラスコの中にガラス管などで??を導く。この方法を

水上置換法

という。

酸素や水素は水に溶けにくいので、水上置換法で集められる。

水に溶ける物質でも、

溶けにくい

物質ならば、水上置換法で集める場合もある。

上方置換法

の?明?。

上方置換法

の?明?。

空?よりも

?い

??を集める場合で、

水に溶けやすい物?を集める場合

や、水に溶けにくい??でも水に溶かしたくない場合などは、水を使わない方法で集める必要がある。フラスコの開いた口を

下

向きにし、そのフラスコの?部にガラス管などで??を導く。このとき??を導くための管は、フラスコの?の上の方まで入れる必要がある。このような集め方を

上方置換法

(じょうほう ちかんほう) という。

下方置換法(かほう ちかんほう)の?明?。

下方置換法(かほう ちかんほう)の?明?。

空?よりも?い??を集める場合は、

補集用

のフラスコなどは、開いた口を上向きにして集める必要がある。

この集め方を

下方置換法

(かほう ちかんほう)という。

酸素のつくりかた

[

編集

]

二酸化マンガン

二酸化マンガン

酸素の生成??での、?置の組み立て?。

酸素の生成??での、?置の組み立て?。

??で、酸素を作るには、

二酸化マンガン

(にさんかマンガン) という物質と、

過酸化水素水

(かさんか すいそすい) という水溶液から、つくれます。過酸化水素水とは、過酸化水素という物質が溶けた、水溶液です。過酸化水素水のことを

オキシド?ル

とも言います。

くわしい??のしかたについては、?科書や市販の?考書などを、?照してください。

水上置換法で、酸素を集めます。

「ろうと」や三角フラスコと、開閉のできる「コック」などが必要です。

水上置換をするので、水槽も必要ですし、集?ビン(しゅうきビン)も必要です。

??スタンドも必要です。文字だけで?明しても、わかりづらいと思うので、詳しくは、?科書や市販の?考書などを?照してください。

なお、反?で、はじめに出てきた??にはフラスコ?の空?が混じっているので、はじめの??は、すてます。

ちなみに、この過酸化水素水と二酸化マンガンの反?では、過酸化水素が分解されて、酸素が?生します。二酸化マンガンは、分解されませんし、二酸化マンガンは?化もしません。

二酸化マンガンをくわえないと、過酸化水素が、分解されにくいです。

二酸化マンガンは、反?の前後で、?化をしません。反?が終わっても、同じ二酸化マンガンのままです。

この二酸化マンガンのように、それ自信は?化をしないが、ほかの物質の化??化を助ける物質を

しょくばい

(?媒) といいます。

二酸化マンガンは元素記?で MnO

2

です。

マンガンという元素があります。

過酸化水素水は元素記?で H

2

O

2

です。水分子のH

2

Oに酸素原子Oがもうひとつ多くついて、ふつうの水よりもよけいに酸化しているので、「過酸化」水素水と言うわけです。

二酸化炭素のつくりかた

[

編集

]

化???における、二酸化炭素の合成??での、?置の組立て?。

化???における、二酸化炭素の合成??での、?置の組立て?。

:石灰石

に、うすい

?酸

をくわえると、二酸化炭素が作れる。石灰水のかわりに、

貝?

や 卵の

?

、

大理石

やチョ?クを用いても良い。石灰石は、

炭酸カルシウム

(たんさんカルシウム)という物質で出?ている。この炭酸カルシウムと?酸が反?することで二酸化炭素が出?る。

- 石灰石 + うすい?酸 → 二酸化炭素

- ?炭酸水素ナトリウム(

重曹

)を加熱する。炭酸水素ナトリウムの加熱分解(かねつ ぶんかい)で、二酸化炭素が出?る。

- ?ふくらし

粉

(=ベ?キングパウダ?)を加熱する。主成分が

重曹

なので。

性質

- ?二酸化炭素は燃えない。炭素とはちがって、二酸化炭素は燃えない。 ほかの物を燃えやすくする

「助燃性

」も無い。酸素とはちがって、ほかの物を燃えやすくしない。 そのため、二酸化炭素の集まったビンに線香を入れると、すぐに線香の火は消える。

- ?二酸化炭素は空?より重い。二酸化炭素の密度は、空?の密度の約1.5倍。そのため、化?反?で?生させた二酸化炭素を集めるときは、下方置換法で集められる。

- ?二酸化炭素の水に溶ける量が小さいので、水上置換法で集めても良い。

- ?二酸化炭素は水に少し溶け、水溶液は

弱い酸性

である。二酸化炭素の溶けた水溶液のことを

炭酸水

という。

- そのため、炭酸水は?色リトマス試?紙を赤色に?える。

- また、炭酸水に?色のBTB溶液を加えると、BTB溶液を?色く?わる。

- ?二酸化炭素を石灰水に通すと、石灰水が白くにごる。化???で?生した??が二酸化炭素かどうかの確認方法に、この石灰水との反?が用いられることが多い。

- 石灰水の白い色は、炭酸カルシウムが?生したためである。もとの石灰水は水酸化カルシウムをふくんでおり、石灰水に二酸化炭素を通すと、この水酸化カルシウムが炭酸カルシウムに?化する。炭酸カルシウムは水には溶けず色が白いので、石灰水が白くにごる。

二酸化炭素(にさんかたんそ、carbon dioxide、カ?ボン?ダイオキサイド)は、空?中に0.03%程含まれる??であり、酸素原子に炭素原子が2つ結合した分子からなる??である。二酸化炭素は我?に取って身近な??である。我?は呼吸をする際、酸素を吸?して二酸化炭素を排出している。これは我?が食物からエネルギ?を取り出すさいに酸素を消費すると同時に、二酸化炭素を排出することと??している。一方、植物は光合成(こうごうせい、photosynthesis、フォウト??シンセシ?ス)によって二酸化炭素を吸?しつつ、酸素を排出する。これは呼吸と逆の反?である。

二酸化炭素は炭素と酸素が結合する(炭素が燃える)ことで生じる。我?の身の回りにある物の多くも炭素を含んでいる。例えば

w:綿

(めん、cotton、コットン)などの天然?維(てんねんせんい、natural fiber)でできた衣類は炭素を含んでおり、それらが燃えるときには二酸化炭素が?生する。また、石油(petroleum、ペトロレウム)やガソリン(gasoline)も炭素を含んでおり、燃えるときには二酸化炭素を?する。

下方置換法の?。

下方置換法の?。

二酸化炭素は空?よりも重い??であるので、二酸化炭素を集める時には集?ビンを下に置く。(

下方置換法

) 二酸化炭素を水に溶かした溶液は、炭酸(たんさん、carbonic acid)と呼ばれ、弱い酸性の水溶液になる。

植物のからだのはたらき

[

編集

]

植物がどのようにして養分を作っていき、水を取り入れていくかを?びます。

葉と日光

[

編集

]

光合成は、主に植物の葉で、おこなわれる。

光合成は、主に植物の葉で、おこなわれる。

シロイヌナズナの?孔。(上)開いた?孔、(下)閉じた?孔

シロイヌナズナの?孔。(上)開いた?孔、(下)閉じた?孔

葉の裏側には、

?孔

と言って、

呼吸

の出?る場所があります。

植物は?孔から、二酸化炭素を取り入れています。

この二酸化炭素は、光合成に必要です。光合成とは、日光による光のエネルギ?を利用して、

デンプン

という?養をつくることです。

植物の光合成に必要な物は、日光と、二酸化炭素と、水が必要です。

つまり植物がデンプンをつくるには、日光と、二酸化炭素と、水が必要です。

- 二酸化炭素 + 水 (+ 光) → デンプン + 酸素

光合成に必要な物の中に、水が入っていることを、おぼえてください。

水の分子の中には、水素原子と酸素原子が入っています。

じつはデンプンをつくる分子の中にも水素が入っています。

このデンプンの中の水素は、どこから?たかというと、植物が根から吸?した水から、光合成の時に、水素分子を作っているのです。だから、光合成には、かならず水が必要になります。

ヨウ素デンプン反?

ヨウ素デンプン反?

デンプンは、

ヨウ素液

(ヨウそ えき) という液?をつけると、?むらさき色に?色します。これを

ヨウ素デンプン反?

(ようそデンプンはんのう) と言います。

ヨウ素液とは、ヨウ化カリウムという分子が溶けた水溶液です。ヨウ化カリウムとは、ヨウ素という原子と、カリウムという原子がくっついて、ヨウ化カリウムという分子が出きます。ヨウ素の化?式は I です。アルファベットのI(アイ)の大文字です。カリウムの元素記?はKです。アルファベットのK(ケ?)の大文字です。ヨウ化カリウムの化?式は KI です。

なお、ヨウ素液は、光にあたると、性質がかわってしまうので、光があたらないように、茶色いビンに、はいっています。

ヨウ素液は、食べてはいけません。?むのも禁止です。ヨウ素液をつけたイモも、食べてはいけません。ヨウそ液をつけたイモは、??が終わったら「燃えるゴミ」として、すててください。

この、ヨウ素デンプン反?は、ある物質が、デンプンなのか、それともデンプンではないのかを調べるのに、利用されます。

光合成の反?が行われる場所は、葉に多くある

葉??

という場所で、光合成が行われます。この葉??の色は、?色です。だから、植物の葉は、?色のものが多いのです。

そして、葉の大きさは、日光が?たりやすいように、?い形に、葉は、なっているのです。

また、光合成には、二酸化炭素が必要でしたが、その二酸化炭素は、葉にある?孔から取り入れられます。植物が、空?中の二酸化炭素を、??のそのままの形で、必要とする場合は、光合成のときだけです。なので、葉から二酸化炭素を取り入れる仕組みは、光合成で必要な分を、取り入れられるので、過不足が無く、植物にとって都合が良いわけです。

植物の仕組みは、うまく出きていますね。

植物の葉の配置を、?の上から見下ろすと、互い違い(たがいちがい)に、なっています。これは日光を、?たりやすくするためです。

植物は、葉でデンプンを作っています。これを確認するには、ヨウ素デンプン反?を利用します。じつは、エチルアルコ?ルをあたためた液?で葉を煮ると、?色が?色できるので、?色します。

- ※禁止事項 理科??で用いるエチルアルコ?ルを、?んではいけません。

ビ?カ?。

ビ?カ?。

試?管

試?管

なお、葉をエチルアルコ?ルで煮る時は、まずビ?カ?に入れた水を、火で沸かして熱湯にして、その熱湯で、

試?管

に入れたエチルアルコ?ルを、60℃から70℃くらいにして熱します。エチルアルコ?ルの沸点は、約80℃なので、これ以上あたためても、葉の?色には、役立たちません。また、エチルアルコ?ルを沸騰させる必要が、ありません。

- ※注意 この葉の?色の??の場合は、けっして、直接、火では、アルコ?ルの入った試?管を、熱しては、いけません。引火や?火の危?があります。

また、試?管の中の液?を?めているときは、試?管の口を、のぞき?んではいけません。もし、試?管の中の液?が急に沸騰すると、熱湯などが吹き出す場合もあり、とてもキケンです。

エチルアルコ?ルに葉??が溶けて、葉から、葉??が、ぬけます。エチルアルコ?ルの液?は、葉??が混ざるので、?色の液?になります。

なお、エチルアルコ?ルのことをエタノ?ルともいいます。

- ※注意 エチルアルコ?ルとメチルアルコ?ルとは、ちがう物質です。メチルアルコ?ルには毒性があります。メチルアルコ?ルは、アルコ?ルランプなどで用いられます。けっして、まちがえてメチルアルコ?ルで?色しようとすることが無いように、注意してください。

アルコ?ルランプを用いるときは、ランプ?にメチルアルコ?ルがふくまれているので、注意してください。

- ※注意 ぜったいに、メチルアルコ?ルを?んではいけません。メチルアルコ?ルを?むと、最?の場合、死にます。もし、まちがって、目や口の中にメチルアルコ?ルが入った時には、??を速やかに中?し、蛇口から出したばかりの水道水で、何回も、洗い流してください。

そのあと、すぐに??の先生に連絡をして、

?置

の方法を聞いてください。

葉の?色を?色してから、ヨウ素液を葉にたらすと、葉のヨウ素液のついた部分が?むらさき色に?色するので、葉にデンプンが存在することが、確認できます。

さて、じつは、デンプンの分子の中には、炭素や水素が、ふくまれています。この炭素は、どこからきたかというと、空?から取り入れた二酸化炭素から?たわけです。デンプンの分子?の水素は、水から?ています。

ちなみに、植物が光合成でデンプンをつくったときに、ついでに酸素も出きます。

植物にとって、酸素は、光合成でデンプンをつくったときに、ついでにできる

副産物

なのです。

植物は、デンプンを、植物?にためますが、酸素はためません。光合成で出きた酸素は、はきだしてしまいます。

私たち、人間が、すっている酸素は、じつは植物が光合成で、はき出した、酸素です。

人間に限らず、動物が、すっている酸素は、植物が光合成で作った酸素です。

- じつは、光合成では、糖をつくってる (※ じつは小?校の範?。?定?科書で確認。)

植物は、光合成では、葉では、まず先に、

糖

をつくって、その糖をいくつもつなぎあわせて、糖を

材料

にしてデンプンをつくっているのです。

ヨウ素デンプン反?のデンプンの??と、むすびつけやすいように、デンプンを先に?明しました。

さて、ひとことで「

糖

」と言っても、世界には、いろんな糖があります。砂糖、グラニュ?糖(グラニュ?とう)、果糖、

蔗糖

、

乳糖

、

ブドウ糖

などなど??????。

どの糖を、光合成でつくってるのかは、複?だし、植物によっても、つくっている糖の種類がちがってるので、小?生では「光合成では糖をつくってる」とだけ?えれば良いです。

デンプンは水には、溶けにくいです。植物が?養を運ぶときは、水にとかして運んでいます。水に溶けていないと、運ぶことが出?ません。

いっぽう、糖は、水に溶けやすいです。

植物が、葉で作った

糖分

の?養を、植物の中で運ぶ時は、糖を水にとかして、その糖の水溶液を運んでいます。

この糖が、種子や?に、運ばれていきます。

?の中に、養分を運ぶための、

師管

という

管

があって、その師管の中を、糖の溶液が、通っていきます。

師管が?のどこらへんにあるかは、植物によって、ちがうのですが、多くの植物では、?の外側の皮にちかい部分にあります。多くの植物では、?の?側には、師管は無いです。

師管のあつまりを

師部

と言います。

ジャガイモなどのように、地中にイモができる場合は、地中のイモにも糖が運ばれていき、地中で糖がデンプンに?えられていきます。

夜中のあいだに、イモに糖が送られていっています。

??で確認する場合は、一日中、植物を日光に?てないでいると、翌日の朝ごろには、イモを切り取ってヨウ素液をつけてみても、ヨウ素デンプン反?がおきないことから、しらべられます。

光合成速度と光の曲線

光合成速度と光の曲線

- (※ このグラフは、高校の範??なので、小?6年生は?えなくてもよいですが、一部の小?生用?考書(市販)に紹介されているので、勉?してみてください。)

植物は、酸素をすって、二酸化炭素をはき出す

呼吸

も行っています。

植物の呼吸には、光は、つかいません。?も夜も、一日中、植物は呼吸を行っています。

植物が呼吸ですいこむ??と、はきだす??は、光合成とは

逆

です。(光合成では、?間のあいだ、二酸化炭素をすって、酸素をはきだしていました。)

植物が呼吸で吸い?む酸素の量よりも、植物が光合成で作り出す酸素の量のほうが多いので、植物は一日全?の合計では、酸素をつくる生物なのです。

水の通り道

[

編集

]

?子葉類での?の維管束における、道管と師管の?明?。?面?である。

?子葉類での?の維管束における、道管と師管の?明?。?面?である。

?の?面?:

?の?面?:

1. ?,

2. 原生木部,

3. 道管の集まり,

4. 師部,

5. 厚膜組織,

6. 皮層,

7. 表皮

また、多くの植物では、?の?側には、根から吸い上げた水を通すための

道管

(どうかん)という、別の管があります。

師管も道管も、ともに水が通っています。

植物が、根から、地中の水を吸い上げるとき、水に溶けている養分も、いっしょに吸い上げられ、道管で運ばれていきます。

道管の集まりを

木部

(もくぶ)といいます。

道管の

束

と、師管の束をまとめて、

維管束

と言います。

セロリの?の?面。維管束がくっきり、見える。セロリは?子葉植物。

セロリの?の?面。維管束がくっきり、見える。セロリは?子葉植物。

?子葉植物では、道管や師管は、円周?に?んでいます。

?子葉植物とは、子葉が2枚の植物のことです。ホウセンカやアサガオやタンポポは?子葉植物です。

?子葉植物の道管と師管が、くっきりと、円周?に?ぶので、?子葉植物では、?の?部に

形成層

(けいせいそう)という、円?の組織が出きます。形成層の?側に道管がある、つまり?側に木部があります。形成層の外側に師管がある、つまり外側に師部があります。

しかし、?子葉植物では、道管と師管は、円周?には、?んでいません。?子葉植物には、形成層が、出きません。

葉の、つくり

[

編集

]

??では、白いスジ?のものが葉脈。

??では、白いスジ?のものが葉脈。

葉にある

葉脈

というスジ?の物は、じつは、水の通り道です。葉脈は、じつは、葉に有る師管や道管です。

葉は、?孔から水蒸?を出しています。この?きを

蒸散

と言います。「蒸?」(じょうはつ)ではなく、「蒸散」(じょうさん)です。なお、蒸?とは、液?の水が水蒸?になることです。

蒸散の存在をたしかめるには、葉にビニ?ル袋をかぶせて、密閉すれば分かります。輪ゴムなどで、ふくろの口を閉じれば大丈夫です。

葉脈のつくりは、じつは、その植物の

子葉

の?によって、葉脈の作りが、ちがうことが分かっています。

子葉とは、種から芽が出たあとに、最初にできる葉のことです。

子葉が1枚の植物を

?子葉植物

(たんしよう しょくぶつ) と言います。

子葉が2枚の植物を

?子葉植物

(そうしよう しょくぶつ) と言います。

?子葉植物については、トウモロコシやイネやネギやユリなどが、?子葉植物です。

?子葉植物については、アサガオやアブラナやホウセンカやヘチマなどが、?子葉植物です。

?子葉植物のことを

?子葉類

とも、言います。

?子葉植物のことを

?子葉類

とも、言います。

?子葉類の本葉の葉脈は、直線上の平行なスジに、なっています。

?子葉類の葉脈は、

網?

になっています。

?子葉類の葉脈。

?子葉類の葉脈。

根の、つくり

[

編集

]

植物における、主根と側根の存在する植物での、それぞれの部位の位置?係の解??。

植物における、主根と側根の存在する植物での、それぞれの部位の位置?係の解??。

タンポポの根は、太い一本の

主根

という根から、枝分かれした小さな

側根

が、枝分かれしています。

?子葉類の根は、主根と側根を持ちます。

植物のひげ根のある場合の、各部位の位置の解??。

植物のひげ根のある場合の、各部位の位置の解??。

イネやムギなど、?子葉類の根は、

ひげ根

(ひげね) になります。

根は、土の中にある水を、吸?している。また、根は、水といっしょに、水に溶けた養分も、吸?している。

根から生えている細かい毛は、

根毛

という。

動物のからだ

[

編集

]

動物の?のしくみについて?習します。

呼吸

[

編集

]

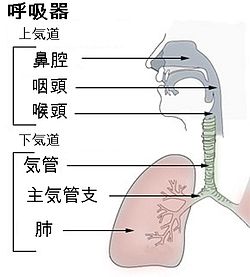

私たち人間は、空?を吸っています。

空?をすって、空?中の酸素を?に取り入れて、二酸化炭素を、はき出しています。

このように、酸素をすって、二酸化炭素を吐くことを

呼吸

と言います。

吐き出す空?には、二酸化炭素がふくまれていることを確認するには、石灰水に、ストロ?などを使って息を吹き?めば、白くにごることから分かります。

もしくは、ふくろの中に石灰水を入れたふくろに、息を吹き?めば、石灰水が白く、にごります。

人間は、??の

肺

という部分で、酸素を??に吸?し、二酸化炭素を?外に出して、呼吸をしています。

肺

。

肺

。

肺は、左右に1個ずつ、あります。肺は、左右を合わせれば、2個あります。

空?は、のど や鼻から、肺へと向かって吸い?まれます。

のどや鼻を通って、

?管

を通り、?管の先が2本に分かれていて、この?管が2本に分かれている部分を

?管支

といいます。

そして、?管支の先には、肺が、ついています。

この肺で、酸素が?の中に吸?され、二酸化炭素が、

排出

されます。肺の中で酸素と二酸化炭素の

交換

が、おこなわれています。

鼻から、?管、?管支、肺までを

呼吸器

と言います。以上にくわえて、?かくまく(おうかくまく、?隔膜)や、ろっ骨(ろっこつ、肋骨)を、呼吸器にふくめる場合も、あります。

?かくまく(おうかくまく)が下がると、肺が、ふくらむので、肺に空?が吸い?まれます。?かくまくが上がると、肺が、元に?って、空?が吐出されます。

肺の中には、?管支が、より小さな細?管支に枝分かれしていて、その先に

肺胞

という小さな ふくろ が、いくつも ついています。酸素の吸?と、二酸化炭素の排出は、この

肺胞

で行われています。肺胞で、酸素と二酸化炭素の

交換

が、おこなわれています。

肺胞の一つ一つのまわりには、

毛細血管

という細かい

血管

がついています。なお、血管とは、血液を、はこんでいる管です。

肺胞は、毛細血管に酸素を送っています。また、毛細血管から、二酸化炭素を、受け取っています。

なお、口から食べ物が入った時に食べ物が通る管である

食道

と、?管とは、べつの管である。

人間や、ほかのほ乳類は、肺で呼吸をしています。肺で呼吸をすることを

肺呼吸

と言います。

人間の呼吸は、肺呼吸です。ほ乳類の呼吸は、肺呼吸です。

しかし、魚は、エラで呼吸をします。魚には、肺はありません。

魚は、口から水を吸い?み、その口の中の水をエラに通して、エラで水から酸素を取り?み、二酸化炭素を排出します。

なお、魚を、魚の外側から見た時に、目のうしろにあるヒレのようなものは、「えらぶた」という物であって、エラではない。エラは、えらぶたに下に、かくれている。

エラの?部には、毛細血管が、たくさん、あります。

クジラとイルカは、ほ乳類です。クジラとイルカは、海に住んでいますが、ほ乳類です。クジラもイルカも、肺で呼吸しています。クジラには、エラが、ありません。イルカには、エラが、ありません。

魚類だけでなく、イカもタコも、エラで呼吸しています。エビも、エラで呼吸しています。貝も、エラで呼吸しています。

鳥類と、は?類(トカゲやヘビなど)は、肺呼吸です。カメは、は?類なので、カメは肺呼吸です。

?生類(カエルなど)は、

成?

は肺呼吸ですが、成?になる前の子(たとえばオタマジャクシなど)は、エラ呼吸です。

食物の消化?吸?

[

編集

]

?養について

?養には、多くの種類があるが、特に、以下にのべる 炭水化物?タンパク質?脂肪(たんすいかぶつ、タンパクしつ、しぼう) が、動物には、多く必要になる。

なので、炭水化物?タンパク質?脂肪の3つのことを

三大?養素

(さんだい えいようそ) などという。

デンプンや糖のことです。炭水化物は、米ゴハンや、パンや、イモなど、に多く、ふくまれています。

炭水化物は、?を動かす運動のエネルギ?源(エネルギ?げん)になったり、??の

元

になリます。

肉に多くふくまれています。ダイズにも、多く、ふくまれています。

タンパク質は、?を作るための材料です。

食用

の「あぶら」のこと。サラダ油とか、バタ?とかです。

脂肪は、?を動かす運動のエネルギ?源(エネルギ?げん)になったり、??の

元

になリます。

なお、三大?養素に、ビタミンと、無機質(むきしつ、???「ミネラル」とも言う)を加えた、合計5個の?養素を、五大?養素という。

?養素で言うミネラルとは、具?的に言うと、カルシウムや?分や?分などのことである。無機質は、小魚や

海藻

などに多くふくまれている。

ビタミンやミネラルは、?日は取る必要がないが、長い間、まったく取らないと、病?になる。ビタミンやミネラルの

?取

は、?の機能を助ける。

ビタミンが多くふくまれる食材としては、野菜や果物に、ビタミンが多くふくまれる。

消化

ヒトの消化器

ヒトの消化器

あなたたち、人間は、口の中が、「つば」という液?で、しめっていますよね。

口の中から出る「つば」を、

だ液

(だえき) といいます。

このだ液には、なんと、デンプンを、

ばくが糖

(ばくがとう、?芽糖) という糖に?える?きが、あるのです。

だ液が出てくる場所を

だ液せん

(だえきせん、唾液腺)と言います。

ど異物が、食べ物を、?に吸?しやすいように、??で?えることを

消化

と言います。

- ※注意 「消化」の2文字目は「化ける」(ばける)の「化」(か、ばけ)です。火を消すほうの「しょうか」は「消火」(二文字目が火)ですので、まちがえないでください。

だ液によって、デンプンが?芽糖に?わることも、消化にふくまれます。

また、消化をすることができる液?を

消化液

と言います。だ液も消化液です。

だ液の中には、 アミラ?ゼ という物質があって、このアミラ?ゼがデンプンを?芽糖に消化していることが分かっています。またアミラ?ゼのように、消化液にふくまれている、消化を行っている物質を

消化こう素

(しょうかこうそ) といいます。

食べ物は、口から

食道

を通って、つぎに

胃

に降りてきて、胃で

消化液

によって細かく

分解

され、つぎに

腸

で

?養

が吸?され、さいごに

肛門

で

糞

(。ウンチのこと。

大便

とも、言う。)として

排泄

されます。

食べ物が通るこれらの管を、

消化管

と言います

これら、消化に?わる身?の各部を

消化器

と言います。

胃

では、食べ物のタンパク質を、

胃液

によって、消化する。タンパク質を消化し、タンパク質から ペプトン という物質へと、分解します。また、食べ物に胃液が混ざります

胃液の中にふくまれるペプシンという物質が、タンパク質を消化をしています。ペプシンも消化こう素です。ペプシンとアミラ?ゼは、べつべつの物質です。

?像?明 1.食道。 2.胃。 3.十二指腸。 4.

小腸

。 5.盲腸。 6.?垂。 7.大腸。 8.直腸。 9.肛門。

?像?明 1.食道。 2.胃。 3.十二指腸。 4.

小腸

。 5.盲腸。 6.?垂。 7.大腸。 8.直腸。 9.肛門。

食べ物は、胃の次には、小腸に、行きます。

小腸では、?養が吸?されます。また、小腸でも、食べ物の消化は行われます。なお、小腸の中の消化液は、ほかの?器から出ています。

胃から小腸へつながる、小腸の最初の部分は

十二指腸

(じゅうに しちょう) と言います。

そして

肝?

から出る

たん汁

(たんじゅう、?汁) と、

すい?

(すいぞう、膵?) から出るすい液が、小腸の消化液です。たん汁とすい液とが、十二指腸に流れこんで、食べ物とまざり、消化液の混ざった食べ物が、小腸の中を進みます。

- すい液

すい液には、多くの消化こう素が、まざっています。列記すると、アミラ?ゼと、トリプシンと、リパ?ゼと、ヌクレア?ゼです。

アミラ?ゼは、デンプンを?芽糖まで分解する酵素です。トリプシンは、ペプトンを分解します。リパ?ゼは、脂肪を、脂肪酸とグリセリンに分解します。

ヌクレア?ゼは、まだ、おぼえなくていいです。

- たん汁

たん汁には、消化酵素は、ふくまれていません。たん汁は、脂肪を水と混ざりやすくさせます。?汁によって、脂肪が水と混ざることで、脂肪はリパ?ゼなどで消化をされやすくなります。

- 柔毛

小腸と柔毛

小腸と柔毛

- ※ 適した?像が無いので、?科書や外部サイトなどで、?像をお探しください。

小腸の?壁には、おおくのヒダがあり、さらにヒダには

柔毛

という、小さな

突起

が、いくつもある。

柔毛は、

柔突起

とも言う。養分は、この柔毛から、吸?される。柔毛の中には、

毛細血管

(もうさいけっかん)と

リンパ管

(リンパかん) があり、養分は、これらの管によって、運ばれる。

- 膜消化

また、小腸の膜にも消化酵素があるので、それによっても、消化が行われます。この小腸の膜による消化を、

膜消化

(まくしょうか)と言います。

なお、消化酵素は、マルタ?ゼや、スクラ?ゼやラクタ?ゼなどです。

消化器では、最終的には、炭水化物は

ブドウ糖

(ブドウとう) まで分解されます。タンパク質は

アミノ酸

(アミノさん) まで分解されます。脂肪の消化は、

脂肪酸

と

グリセリン

まで、分解されます。

大腸では、消化は行われません。大腸は、食物の、水分を吸?します。大腸では、?養は、吸?されません。

血液のはたらき

[

編集

]

血管

[

編集

]

ヒトの、主な血管

ヒトの、主な血管

心?から出て行く血液が運ばれている血管を、

動脈

(どうみゃく)と言う。動脈は、

壁

が

厚

い。

?脈弁

。血液の逆流を防ぐ

?脈弁

。血液の逆流を防ぐ

心?に?っていく血液が運ばれている血管を、

?脈

と言う。

?脈の中には、血液が逆流しないための

弁

が、ある。

とても細かく枝分かれをしていて、血管の壁もうすい

毛細血管

(もうさいけっかん)という血管が、?のいろんな場所にある。毛細血管では、?養のやりとりや、酸素や二酸化炭素のやりとりをしている。

心?

[

編集

]

?1.ヒトの

心?

。

?1.ヒトの

心?

。

血液の流れは、白い矢印で、かかれている。

ヒトの心?は、筋肉で、出?ている。なお、心?の筋肉を

心筋

という。

心?は、ふくらんだり、ちぢんだりを、たえまなく、くりかえしていて、血液を動かしている。

心筋

は、動かそうとか止めようと思っても、私たちの考えでは動きを?えることはできません。私たちが何を考えようが、私たちが生きているかぎり、心筋が?いており、心?が動きつづけています。私たちが、ねている間も、心筋は?きつづけて、心?は動いています。

心?のつくりは、4つの大きな部屋に分かれている。

右心室

、

右心房

、

左心室

、

左心房

という、4つの部屋に分かれている。

なお、心?で言う「左」とか「右」の向きは、その心?を持っている側の人間から見た場合の、向きである。

だから、?1.を見ている者から見た場合では、見ているあなたの左側に、右心室や右心房が?る。見ているあなたの右側に、左心室や左心房が?る。

肺から送られた血液は

肺?脈

を通って、

左心房

まで、たどりつく。

左心室

から

大動脈

へと血液を送り、大動脈から全身へと血液が送られる。

- 心房と心室について

心房と心室は、

交互

に、ちぢむ。心房がちぢんでいる時は、心室は、ちぢまない。いっぽう心室がちぢんでいる時は、心房は、ちぢまない。

全身の血液が、

大?脈

を通って、心?の

右心房

へと血液が?って?る。

右心房へともどってきた血液は、右心房から右心室へと送られる。そして右心室から、

肺動脈

(はいどうみゃく)へ送られる。肺動脈を通って肺へ血液が送られている。

肺と血液との?係

[

編集

]

血液中の酸素は、どこから供給されているのかというと、肺で、血液は酸素を受け取っています。なので、肺から出てきたばかりの血液は、酸素が多いのです。

逆に、肺へ、これから送られる血液は、酸素が少なく、二酸化炭素が多いです。

肺へ送られる血液の通る血管は、心?の

右心室

からの

肺動脈

です。つまり、肺動脈は、酸素が少ないです。肺から出てきたばかりの血液が通る血管は、

肺?脈

です。肺?脈の血液は、これから

左心房

に流れ?みます。

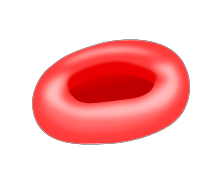

赤血球

赤血球

血液中にある

赤血球

にふくまれる ヘモグロビン という物質が、酸素と結びつきやすく、このへモグロビンが酸素を運ぶ役目をしています。ヘモグロビンには、

?

が、ふくまれており、このヘモグロビン中の?が、酸素を運ぶための重要な役割をしています。

?校給食など食事で、

?分

の?養をふくんだレバ?やホウレンソウなどの

?立

が、ときどき食品に出される理由のひとつは、?分は血液に欠かせない重要な物質だからです。人間など多くの動物の血液が赤い色な理由は、このヘモグロビンの色が赤いからです。

そのほかの??

[

編集

]

かん?

[

編集

]

肝?

は、小腸で吸?したブドウ糖を

グリコ?ゲン

という炭水化物に、かえる。

グリコ?ゲンになることで、??で保存がしやすくなる。?のエネルギ?が不足する時は、このグリコ?ゲンが糖に分解され、?の各部におくられて、エネルギ?源になる。

タンパク質やアミノ酸が分解されると、そのままではアンモニアという有毒な物質ができてしまう。ほ乳類では、このアンモニアを、肝?で、毒性のひくい

尿素

という物質に?える。尿素は、水に溶ける。なお、最終的に、尿素は、

尿

(小便?オシッコのこと)とともに、?外へ排出される。尿については、肝?の他にも、

腎?

が?わる。

血液に入った有毒な物質を分解する。

消化液の

?汁

(たんじゅう) は、肝?で作られている。?汁は、

?のう

(たんのう) へ送られ、?のうから十二指腸へと送られている。?のうは、肝?とは別の?器である。

すい?

[

編集

]

消化の節で、?明してある。

じん?

[

編集

]

ひにょう器系。

ひにょう器系。

KIDNEY(キドニ?)が

腎?

のこと。

BLADDER(ブラッダ?)が ぼうこう のこと。

じん?(じんぞう、腎?)の位置は、??の背中側の、

?隔膜

の下の、

腰

のあたりにある。

じん?は、血液から、不要な物を、こしとって、血液をきれいにする?きをしている。

尿素も、じん?で、こしとられる。

こしとられた尿素や不要物は、余分な水分といっしょに、

ぼうこう

(膀胱) へと、送られる。このようにして、ぼうこうで、

にょう

(尿) が、たまる。

ちなみに、腎?でこしとられてつくられる尿の量は、最終的には、1日で1リットルくらいの尿として排出する。じん?では、いったん、1日あたり、なんと160リットル近くも、尿を作る。だが、べつに、この水量のほとんどは排出されず(もし、そんなに多くの水分を?外へ排出したら、死んでしまう)、尿の中にある水分や、ブドウ糖やミネラルなどの?養を再吸?して、あらためて不要なものだけを排出するので、最終的に、?外へは1日あたり1リットルくらいの尿として排出する。

なお、腎?でいったん作られる、160リットル近い尿のことを、

原尿

と言う。

?展:血液の成分

[

編集

]

ヒトの血液には、

赤血球

(せっけきゅう、英: Red blood cell)、

白血球

(はっけっきゅう、英: White blood cell)、

血小板

(けっしょうばん、英:Platelet)などの固形成分と、

血しょう

(けっしょう、血漿)という透明な液?の成分がある。

左から赤血球、血小板、白血球

左から赤血球、血小板、白血球

赤血球

赤血球

中央のくぼんだ円盤?の1個の細胞。この赤血球が、肺から酸素をもらって、全身に酸素を運んでいる。

1個の細胞であり、?外から侵入した異物や病原?を取りこみ、これらを分解することで、?を守る。

このように、病?から?を守る仕組みを

免疫

(めんえき、immunity)という。(※ 中?の保健?育の範??)

白血球は、この免疫に、ふかく?わっている。

血管がやぶれたときに、血液をかためることで、出血をふせぐ仕組みに?係している。

- 血しょう(けっしょう、血漿、blood plasma)

約90%は水だが、血しょう(けっしょう)に、ブドウ糖やアミノ酸などの?養分が溶けており、血液の流れによって、これらの?養が全身に運ばれる。また、

尿素

などの不要物も血しょうに溶けている。

「血糖値」(けっとうち)とか「血糖量」(けっとうりょう)とは、この血液中に溶けているブドウ糖の濃度のことである。

呼吸で生じる二酸化炭素は、血しょう に ふくまれて、運ばれる。

生物と環境

[

編集

]

自然の環境と生物の生活とのつながりについて?習します。

食物連鎖

[

編集

]

陸上と海中での食物連鎖のイメ?ジ。

陸上と海中での食物連鎖のイメ?ジ。

- (しょくもつ れんさ)

ニワトリは、コン?などの小さな?を食べます。そのニワトリの卵や肉を、私たち人間は、食べます。ニワトリに食べられるような小さな昆?は、草などの植物を食べています。

- 草 → コン? → ニワトリ → 人間

ウシは牧草を食べますが、そのウシの肉を、私たち人間は食べます。あるいは、ウシの牛乳を、私たち人間は、?みます。

- 牧草 → ウシ → 人間

このように、私たちが食べる動物も、また別の動物や植物などを食べてきています。

人間の食べ物のほかの生き物にも、食べたり、食べられたりは、あります。

バッタを、カエルは食べます。そのカエルを、ヘビが食べます。そのヘビをワシなどの大型の 肉食動物が、食べます。

バッタなどの小さな昆?は、草などの植物を食べています。

- 草 → バッタ → カエル → ヘビ → ワシ

ヘビを食べる生き物は、ワシのほかにもいて、イタチなどもヘビを食べます。

カマキリも、バッタを食べます。

このように、すべての生き物は、食べる?食べられる の?係をとおして、つながっています。

このような、食べる?食べられる の?係のつながりのことを、

食物連鎖

(しょくもつ れんさ)といいます。

そして、植物連鎖のはじめに食べられる生き物は、かならず、草や木などの

植物

です。

だから、どんな動物も、植物がないと、食べ物がなくなってしまいます。

もし、ある地域で、草がなくなると、草を食べ物にするコン?もいなくなります。コン?がいないと、ニワトリの食べ物がなくなってしまいます。ニワトリがいないと、私たち人間は、ニワトリのタマゴを食べられません。

生物量ピラミッド。このピラミッドは例の一つである。書籍によって、段?は?わる。

生物量ピラミッド。このピラミッドは例の一つである。書籍によって、段?は?わる。

このような食物連鎖の考えをした場合、植物のことを「

生産者

」(せいさんしゃ)といいます。

いっぽう、植物以外の、すべての動物を、食物連鎖の考えでは「

消費者

」(しょうひしゃ)といいます。

草を、おもな食べ物にしている動物を

草食動物

(そうしょくどうぶつ)といいます。バッタは、草食動物です。牧草をたべるウシやウマは、草食動物です。

動物を食べ物にしている動物を、

肉食動物

(にくしょくどうぶつ)といいます。カマキリは、肉食動物です。ネコやライオンも、肉食動物です。

水の中でも、食物連鎖は、あります。

川では、ミジンコを、メダカなどの小さい魚が食べます。そのメダカを、もっと大きい魚が食べます。ミジンコは動物です。ミジンコは、川の中にうかんでいる、とっても小さい植物を、たべています。私たち人間の目には見えませんが、そういう小さな植物を、ミジンコが食べています。このような、池や川などの水中の、目には見えない小さな生き物をまとめて、

プランクトン

という。

プランクトンは、魚ではない。

なお、水中に限らず、小さすぎて、人の目には見えない生き物のことを、

び生物

(びせいぶつ、微生物)という。

川の中でも、食物連鎖で、さいしょに食べられる生き物は、植物プランクトンなのです。

- 植物プランクトン → ミジンコ(動物プランクトン) → メダカ → おおきな魚

自然の池や川の小魚が、人間がエサをあげなくても生きていけるのは、このような小さな生物を食べているから、自然の小魚が生きていけるのである。

プランクトンには、動物に含まれる動物性プランクトンもあれば、植物に含まれる植物性プランクトンもある。

- 池や川の水に住む動物性プランクトン: ミジンコ、ゾウリムシ、など

- 海水に住む動物性プランクトン: カニの子、ウミボタルなど

なお、池の水や、川の水など、?分を、ほとんどふくまない水を、

淡水

という。

- 池や川の水に住む植物性プランクトン: アオミドロ、ミカヅキモ、など

- 海水に住む植物性プランクトン: クモノスケイソウ、ツノモなど

- ミドリムシ(池や川の水にすむ。)

ミドリムシは光合成をするが、?を動かせるという、動物と植物の?方の特ちょうを持ってる。

- 池や川でも、海水でも、どちらでも住めるプランクトン

- ケンミジンコ(これは、動物性プランクトン。)

植物性プランクトンであるアオミドロやミカヅキモは、植物なので、光合成をします。そのため、日?たりのいい場所で、?殖します。ミドリムシも光合成をするので、日?たりのいい場所で?殖する。

植物性プランクトンの色が?色なのは、光合成を行なう葉??の色である。

川の中での食物連鎖について、プランクトンまで考えると、つぎのようになる。

- 植物プランクトン(ケイソウなど) → 動物プランクトン(ミジンコなど) → 小型の魚(メダカなど) → 中型の魚 →大型の魚など

分解者

[

編集

]

アオカビの構造。

アオカビの構造。

落ち葉や、枯れ木、動物の死がい や ふん などの有機物を分解して無機物にする生物を

分解者

(ぶんかいしゃ)と言う。

おもに、

菌類

(きんるい)や

細菌類

(さいきんるい)が、分解者である。

菌類とは、いわゆるカビやキノコのことである。シイタケやマツタケは菌類である。アオカビやクロカビは菌類である。

細菌類とは、たとえば、

大腸菌

、

乳酸菌

、

納豆菌

などが、菌類である。

分解者の分解によって、有機物は、二酸化炭素や水や窒素化合物などに分解される。

これら、菌類や細菌類は、葉??を持っていないので、光合成によって?養を作ることができない。

菌類は葉??を持っていないため、菌類は植物には、ふくめない。細菌類も、同?に、植物にふくめない。

菌類の?養の取り方は、カビ?キノコともに、菌?をのばして、落ち葉や動物の死がいなどから、養分を吸?している。

生物どうしのつり合い

[

編集

]

【1】 生物量ピラミッドの?明?。上の段は、すぐ下の段を食べる。上の段に相?する生物ほど個??が少ない。 → 【1】 生物量ピラミッドの?明?。上の段は、すぐ下の段を食べる。上の段に相?する生物ほど個??が少ない。 →

|

【2】生物量ピラミッドを3段として、2段目(B)の個??が?えた場合。 → 【2】生物量ピラミッドを3段として、2段目(B)の個??が?えた場合。 →

|

【3】 生物量ピラミッドで中段の2段目(B)の個??が?えたあとは、それを食料とする上の段(C)の個??が?える。いっぽう、2段目に食べられる下の段(A)の個??は減る。 → 【3】 生物量ピラミッドで中段の2段目(B)の個??が?えたあとは、それを食料とする上の段(C)の個??が?える。いっぽう、2段目に食べられる下の段(A)の個??は減る。 →

|

【4】 最上段(C)の生物が?えたあとは、それに食べられる下の?ん中の段(B)の生物の個??が減る。最下段(A)は、最上段(C)には直接は食べられないので、まだ最下段(A)は減らない。 【4】 最上段(C)の生物が?えたあとは、それに食べられる下の?ん中の段(B)の生物の個??が減る。最下段(A)は、最上段(C)には直接は食べられないので、まだ最下段(A)は減らない。

?態【4】のあと、もとの?態【1】 に?る。(Bが減ってるので、そのため最上段Cが減り、最下段Aが?えるので。)

|

なんらかの理由で、生産量ピラミッド中での、ある生物の個??の比率が?わっても、時間が?てば、もとどおりに近づいていく。

- なぜならば、たとえばある草食動物が?えても、植物は?えないので、そのうち食料としての植物が不足していく。また、その草食動物を食料として食べる別の肉食動物も、そのうち?えてしまう。

- そうすると、草食動物の食料としての植物不足と、草食動物を食べる肉食動物の?加により、つぎは、草食動物が食べられて減ってしまう。

そのため、しだいに、もとどおりに近づいていく。

他の場合も考えてみよう。

つりあいの?態から、なんらかの理由で、肉食動物が?えた場合も考えよう。?に、この?態を「(肉食動物=?)」と書くとしよう。

- 肉食動物が?えると、草食動物は食べられるので、草食動物は減っていく。(草食動物=減) そして肉食動物は、植物を食べないので、まだ個??は?わらない。

- 次に、草食動物が減ったぶん、植物が?える。(植物=?) また、草食動物が減ったぶん、肉食動物が減ってしまう。(肉食動物=もとどおり)

- 次に、植物が?えたぶん、草食動物が?える。(草食動物=もとどおり)

- 草食動物が元通りになったので、その分、食べられる植物の量が?えるので、植物の量が雄どおりになる。(植物=もとどおり)

このように、食物連鎖を通じて、個??の比率は調節されている。

- 食べられる生物の?減にともない、食べる側の動物の個??は、少し?れて?減する。

- もし、食べられる生物が?えると、食べる側の動物の個??は、少し?れて?える。

- もし、食べられる生物が減ると、食べる側の動物の個??は、少し?れて減る。

(※ ?像を募集中。カナダでの、オオヤマネコ(捕食者)とカンジキウサギ(被食者)の個??のグラフなどを作成してください。)

環境破?や森林伐採などで、ある地域で、大規模に森林が破?されてしまうと、生産量ピラミッドの最下段の生産者が減ってしまうので、上の段の消費者の動物も、その地域では生きられなくなってしまう。

人工的な環境破?のほかにも、火山の噴火、山くずれ、洪水などの自然災害で、生物の量が大幅に減る場合もある。

ヒトと自然

[

編集

]

ヒトと自然のつながりについて?習しましょう。

人の暮らしと環境

[

編集

]

水よう液

[

編集

]

水よう液

とは、水に何かが溶けているもののことです。透明になっていないものは、水よう液ではありません。色がついている水よう液もあります。

小?5年が終わるまでには、水溶液の、きそてきなことは、?わっているはずです。

- ※

注意

- これから、ならう、

酸

とアルカリは、使い方をまちがえると、

とてもキケン

です。

なので、もしも?者の?年が、まだ6年生でない5年生や、4年以下の?年の?者が、本書を?んでいたら、まずは、小?5年までの理科の?容を、キチンと理解してください。

また、酸とアルカリの??については、本書を?考にしての、??は、

しないでください

。

??は、?校の理科の授業で、?校の先生の指示にしたがって、??をしてください。

酸とアルカリ

[

編集

]

リトマス紙

リトマス紙

- 酸

酢酸

の水溶液は、つぎのような性質を示す。

- リトマス紙(リトマスし)という紙の「?色リトマス紙」(あおいろリトマスし)を、赤色に?える。

- 「BTB液」(ビ?ティ?ビ?えき)という溶液を加えると、赤色になる。

このような性質を、

酸性

(さんせい)という。また、酸性を示す物質を、

酸

(さん)という。

リトマス紙の酸性の反?を?えるには、「おかあさん」と、?えます。「おかあさん」の「お」は、「あお」の「お」です。「おかあさん」の「か」は、「あか」の「か」です。「おかあさん」の「さん」は、「さん」(酸)の「さん」です。

酸

には、酢酸のほかにも、

?酸

HCl や

硫酸

H

2

SO

4

などの?い酸もある。本節では、安全のため、あまり?くない酢酸について、?えます。

?酸や硫酸は、とても酸の性質が?くて、そのため、とてもあぶないです。けっして、?酸や硫酸を、かってに使ってはいけません。

- 主な酸

おもな酸には、

?酸

、

酢酸

、

炭酸

、

硫酸

などがある。ミカンなどの柑橘類に含まれるクエン酸や、食用油などに含まれるオレイン酸も酸である。

?酸や硫酸などの?い酸は、

危?

であり、取り扱いには注意を要する。皮膚などにつかないように注意する。

もし、??の失敗などで、これらの酸の濃い酸が?にかかったり、大量の酸がかかったら、??を中?し、すぐに大量の純水で洗い、先生や大人に相談すること。

注意するのは、酸の液?だけでなく、酸の液?から?する蒸?なども、注意すること。蒸?を、かぎすぎないようにすること。また、目に入らないようにすること。

- アルカリ

水酸化カルシウム水溶液(石灰水のことです)は、つぎのような性質を示す。

- 赤色リトマス紙の色を、?色に?える。

- BTB液を加えると?色になる。

- 水溶液に「フェノ?ルフタレイン溶液」を加えると、赤色に?わる。

このような性質を

アルカリ性

または

?基性

とよぶ。また、水溶液がアルカリ性を示す物質のことを

アルカリ

という。

アルカリの中にはタンパク質や脂肪などを溶かすものもあり、

皮膚

などを溶かし、?いアルカリや濃いアルカリの中には危?な物もある。取り扱いには注意すること。皮膚などにアルカリをつけないようにする。もしアルカリが目に入った場合は、すぐに大量の純水で洗い流し、先生や大人に連絡をして、

必要

におうじて保??などに診察してもらうこと。

注意するのは、アルカリの液?だけでなく、アルカリの液?から?する蒸?なども、注意すること。蒸?を、かぎすぎないようにすること。また、目に入らないようにすること。

リトマス紙のアルカリ性の反?を?えるには、「

顔

が、ある」と、?えます。「かおが、ある」の「か」は、「あか」の「か」です。「かおが、ある」の「お」は、「あお」の「お」です。「かおが、ある」の「ある」は、「アルカリ」の「アル」です。

- 中性

酸性でもなく、アルカリ性でもない性質を

中性

という。純水は、中性です。

水溶液が中性をしめす物質は多くあるが、例を上げると、食?水や砂糖水は中性です。リトマス紙に中性の水溶液をつけても、色は?わりません。

- 中和

酸性とアルカリ性は互いに反?の性質であり、?者を混ぜた水溶液を作ると、その水溶液は中性に近づく。この中性に近づく反?のことを、

中和

と呼びます。酸とアルカリが中和した際には、水が生じる。

何が溶けているのか

[

編集

]

- 酸

?酸とは、

?化水素

(えんかすいそ) という??が溶けた水溶液である。?素の化?式はCl「シ?エル」であり、水素の化?式はH「エイチ」なので、?化水素の化?式は HCl である。Clのシ?は大文字に、エルは小文字にすること。

?酸の化?式も HCl である。

?酸は、無色透明の水溶液である。?い酸性を示す。?酸は、

?酸

である。

- においは、刺激臭が有る。この刺激臭は?化水素の蒸?のにおいである。

(※ 注意:?酸のにおいをかぐ時は、けっして直接はかがずに、?酸の蒸?を手であおいだり鼻に風を送ったりして、間接的に、においをかぐ。)

食用の酢酸水である

食酢

には、酢酸が3%?5%ほど含まれている。

弱酸

です。

刺激臭

が有る。

酢酸に、たまごのカラをつけ、2日か3日の?日間、おいておくと、カラが溶けます。貝がらで??しても、同?に溶けます。

これは、たまごにふくまれる 炭酸カルシウム が、酢酸と反?して酢酸カルシウムという物質になり、この酢酸カルシウムは水に溶けるのです。

たまごや貝がらに、酢酸をそそぐと、

?泡

が、たくさん?生しますが、この?泡は二酸化炭素の

泡

です。

濃い酢酸は、冬の日など、寒くなると、こおります。こおった酢酸を

氷酢酸

といいます。

酢酸の化?式は CH

3

COOH です。C2H4O2とは書かずに、 CH

3

COOH とかきます。 CH

3

COOH のように書くほうが、分子の構造が分かりやすいからです。くわしくは、高校の化?で、ならいます。

二酸化炭素の水溶液です。

化?式は H

2

CO

3

です。

弱酸

です。

二酸化炭素の水溶液を、あたためると、溶けている二酸化炭素が、水溶液から、にげていきます。水溶液に溶けている??は、水溶液の?度が高くなるほど、溶ける量がへります。

たとえば、開封したばかりの炭酸水の入ったビンを、お湯につけた場合と、冷水につけた場合とで比べて??すると、お湯に付けたがわのビンのほうが、炭酸水の二酸化炭素が、すぐに無くなります。

雨は、すこしだけ酸性です。空?中の二酸化炭素が、雨に溶けているから、雨は少しだけ酸性なのです。

「酸性雨」(さんせいう)というのは、二酸化炭素のほかにも、排?ガスなどが大量に、雨に溶けて、もっとつよい酸性になった雨のことをいいます。

酸性雨によって、森林などが

害

を受けたりするので、

環境破?

として、社?的な問題になっています。

- アルカリ

消石灰のことである。

- 白色の固?である。

- 水には溶けにくいものの、溶ける。水酸化カルシウムの水溶液を

石灰水

という。

- 石灰水に二酸化炭素を吹き?むと、白い沈殿物が生じる。この現象はよく、??の種類が二酸化炭素であるかどうかを調べる手法に利用されます。

水酸化カルシウムの化?式は Ca(OH)

2

である。カルシウム原子 Ca に、水酸基「すいさんき」の (OH) が2個、ついた形である。

水酸化ナトリウムは、?いアルカリ性を示す。なので、取り扱いには?をつけること。?アルカリ(きょうアルカリ)である。

- 白色で半透明の固?である。

- 空?中に放置しておくと、空?中の水分を吸?し溶ける。この現象を

ちょう解

(ちょうかい、潮解)という。

- アルミニウムを溶かす性質が有る。

- ?いアルカリ性のため、タンパク質や脂肪などを溶かす。

水酸化ナトリウムの水溶液をつくるときは、水に、すこしずつ水酸化ナトリウムをくわえていって、つくります。

- ※ 禁止 けっして、一度に大量にまぜないでください。

- ※ 禁止 また、多くの水酸化ナトリウムに、水を少しづつかけて作るのも危?なので、やめてください。

- ※ 禁止 水酸化ナトリウムには、けっして、手でふれないでください。

??をするため、容器から取り出すときは、さじを使ってください。

?校での??のさい、目を守るための安全メガネが??室などに、あるはずなので、安全メガネをつけましょう。?校の?科書にも、安全メガネの付けかたが書いてあります。

水酸化ナトリウムの化?式は NaOH である。 水酸化とは、水素Hと酸素Oがついた

水酸基

のOHが、ほかの原子につくことであり、ナトリウム Na についているので、水酸化ナトリウムの化?式は NaOH になる。

アンモニアの水溶液を、

アンモニア

水

という。

- 刺激臭

が有る。

アンモニアの化?式は NH

3

です。ちっそ原子Nに、水素原子Hが3つ、ついています。

酸の?さと、アルカリの?さ

[

編集

]

水溶液の酸性やアルカリ性の?さを表す値を

pH

(ピ?エイチ、もしくはペ?ハ?) と呼ぶ。pHがpH=7のとき溶液は中性であり、pHが小さくなるほど溶液は酸性に近づく。一般に、pH=0で最も?い酸性である。またpHが大きくなるほど、溶液はアルカリ性に近づく。一般に、pH=14が最も?いアルカリ性である。pHは普通、0から14の範??である。

「ペ?ハ?」という?みかたは、ドイツ語での?みかたです。ピ?エイチという?みかたは、英語での?みかたです。

- pH指示?(ペ?ハ?しじやく、ピ?エイチしじやく)

- ※ つよい酸やアルカリの??は、きけんです。家庭では、??はしないでください。この節の?容は、知識として知っていれば、じゅうぶんです。酸とアルカリの??は、おそらく6年の理科で習うと思います。

BTB溶液。

BTB溶液。

左の?色いのが酸性でのBTB溶液。

まんなかの?ぽいのが中性。

右の?いのがアルカリ性でのBTB溶液。

物質の中には、水溶液に接?させた時に、水溶液のpHの値によって色が?化するものがある。このような物質はpHを調べるのに用いることができるので、これらの物質のうちpHを調べる物質として?用化されている物質を pH指示?(ペ?ハ?しじやく、ピ?エイチしじやく) という。あるいは

指示?

と言う。

いわゆるリトマス試?紙(リトマスしけんし)も、pH指示?に、ふくまれる。またリトマス試?紙のように、pH指示?を試?用の紙に染み?ませて(しみこませて)、用いる事が多い。このようなpH指示?を染み?ませてある紙を pH試?紙(ペ?ハ?しけんし) という。

リトマス紙やBTB溶液(ブロモチモ?ルブル?溶液)やフェノ?ルフタレイン溶液は、pH指示?(ペ?ハ?しじやく、ピ?エイチしじやく)です。pH指示?には、他にもメチルオレンジなどがあります。

ムラサキキャベツの葉からとった

汁

も、PHによって色が?わるので、指示?になります。これはムラサキキャベツの葉にふくまれるアントシアニンがPHによって色が?わり指示?となるからです。

-

フェノ?ルフタレイン液。酸性。

-

フェノ?ルフタレイン液。アルカリ性。

pH指示?は、その物質によって、色を?えるpHの範?が限られている。たとえば、メチルオレンジはpH=3.1以下では赤色で、そこからpHが高くなると?色味を?していき、pH=4.4ではオレンジ色である。pH=4.4より高いpHではオレンジ色のままで、ほとんど色が同じなので、このpHの範?では指示?として用いられない。

なお、このように指示?の色が?わるpHの範?を

?色域

と言う。

ムラサキキャベツの葉からとった

汁

も、PHによって色が?わるので、指示?になるのであった。

??のしかたは、まずムラサキキャベツの葉を、きざみます。包丁かハサミで切ります。包丁をつかうときは、ケガをしないように注意してください。

そして、こまかくした葉を煮ます(にます)。ムラサキキャベツの

煮汁

はムラサキ色です。

ムラサキキャベツの汁は、酸性で赤くなります。お酢などを、ムラサキキャベツの煮汁にたらすと、赤色または赤ムラサキ色のような色になります。レモン汁やリンゴ汁などでも、赤くなります。

アルカリ性では、?色になります。石灰水をたらすと、?色になります。

重曹

をたらしても?色にあんります。

アントシアニンがふくまれてる植物は、ほかにも、あります。ブドウの皮や、ナスの皮などです。なので、ブドウやナスの紫色の汁でも、指示?になります。指示?をつくるときは、汁の色がこすぎると、?化が分かりづらいので、用量などは、外部の?材を?考にしてください。

アサガオの花にもアントシアニンがふくまれているので、アサガオの花からも指示?を作れます。

天然の植物からつくった煮汁の場合、放置しておくと、?色してくるので、なるべく??する日に、指示?をつくります。

金?を溶かす

[

編集

]

?酸は、いくつかの金?を、溶かします。

?と、

?鉛

と、アルミニウムを、?酸は、溶かします。

まず、?を溶かした場合について?明します。

?に、スチ?ルウ?ル(これは?です。)を入れると、スチ?ルウ?ルが溶け、

水素

の??が、泡として、?生します。

スチ?ルウ?ルを溶かした時に出る泡は、水素です。水素なので、その?生した泡に、線香などで火を近づけると、燃えます。

溶けた?は、見えなくなってしまいます。

?を溶かした後の?酸を、蒸?皿にとって、蒸?させると、?色っぽい粉が、のこります。

この?色い粉を、?酸にとかしても、この粉は溶けません。

なので、この?色い粉は、?とは

別

の 物質です。

この粉は、

?化?

という物質です。

けっきょく、?酸に?をとかすと、さいしゅてきに、水素と?化?が、できます。

まとめて書くと、

- ?酸 + ? → 水素 + ?化?

です。

?生した水素は、どこから?たのかというと、?酸から?ています。?酸は、?化水素の水溶液です。

また?化?とは、?素が化合した?という意味です。?化?の?素は、?酸の?素きら?ています。

アルミニウムや?鉛を、?酸にとかした場合の反?を、まとめます。

- ?酸 + ?鉛 → 水素 + ?化?鉛

- ?酸 + アルミニウム → 水素 + ?化アルミニウム

?鉛の反?でも、?化?鉛の?素は?酸から?ていますし、ともに?生した水素は、?化水素から?ています。

アルミニウムでも同?です。

?酸に溶けない金?もあります。

銅

は、?酸には、溶けません。

水酸化ナトリウムには、アルミニウムが溶けます。?は溶けません。?鉛や銅も、水酸化ナトリウムには溶けません。

試?管に入れた水酸化ナトリウムの水溶液に、アルミニウム

箔

を入れると、アルミニウムは溶けていきます。

同じように、別の試?管の水酸化ナトリウムに?を入れても、なにも溶けません。さらに、別の試?管に、?鉛を入れても、水酸化ナトリウムには溶けません。

アルミニウム箔を溶かすと、泡が出ます。これは

水素

の泡です。水素なので、線香などで火をつけると、燃えます。

もし水素の??をするときは、一人で??するのはキケンなので、なるべく?校の先生などの指導のもとで、おこないください。

アルミニウム箔が溶けた水溶液を、蒸?皿に取って、蒸?させると、灰色っぽい粉がのこります。

この粉は、水酸化ナトリウムには、溶けません。なので、別の物質だということが、分かります。

なお、この粉の物質は、アルミン酸ナトリウムという物質です。(このアルミン酸ナトリウムについては、小?校では、おぼえなくて良いです。高校生で、?ぶと、思います。)

いっぱんに、酸は、金?を溶かしやすい物が多いです。いっぽう、アルカリは、例外をのぞけば、ふつうはアルカリは金?を溶かしません。

金メダルや金貨などの材料である

金

は、?酸には溶けません。金は硫酸でも溶けませんし、硝酸でも溶けません。

金は、

王水

に、溶けます。王水とは、こい?酸と、こい硝酸を、まぜた水溶液です。

大地と地層

[

編集

]

アルゼンチンのサルタ州で。 サンカルロスに見られる地層

アルゼンチンのサルタ州で。 サンカルロスに見られる地層

山の斜面などを切りくずすと、小石や砂、ねんどなどが、

層

になっていることがあります。このような地中から出てきた層を

地層

とよびます。

地層のできかた

[

編集

]

地層は、川の流れによってできる。その地層は、いまでこそ、地上にあるが、大昔は、海などの底にあったのである。地層は、川の流れなど、水の流れによって、土砂がつもって出?たのである。

じっさいに、地層の中にある石を見ると、丸みをおびている石が多い。また、魚の骨や、貝のカラなどが見つかる場合もある。

これらのことから、地層が出?上がるには、水の流れが、?わっていることが、予想できるだろう。

では、水の中で、

土砂

は、どのように積もっていくのだろうか。これは、??すれば、答えは分かる。

??した結果は、石や砂や粘土を混ぜたものを、とうめいなコップに入れた止まった水の中に入れると、まず、いちばん下に石が積もる。石の上に砂が積もる。さらに、その砂の上に粘土が積もる。

土砂が海中に流される場合は、陸側の近くの海中に、まず石が多く積もる。少し離れた場所に砂が多く積もる。粘土は、いちばん遠くまで、流されて積もることが知られている。

また、海中の土砂は、より古くに積もった土砂ほど、下に?る。なので、ふつうは、古い地層ほど、下に?る。

プレ?ト

プレ?ト

では、もともと海中にあった土砂が、なぜ地上に出てきて、地層として、見られるのだろうか。

地層によって、いくつかの原因があります。

- 海水面が下がった場合。

- 海中の地面が、その場所だけ盛り上がった。

地面が、盛り上がることがあります。この原因は、なんでしょうか。

じつは、地面は動いてるのです。とてもゆっくりですが、動いているのです。地面は、プレ?トという物の上に?っかっていて、そのプレ?トが動いているのです。地球上には、いくつものプレ?トがあります。プレ?トと、他のプレ?トがまじわることろでは、プレ?トどうしが押しあう(おしあう)場合も、あります。プレ?トどうしが押し合う場合、プレ?トの上に地面があれば、その地面も押しつけられるので、地面が、もりあがります。

こうして、地面が、盛り上がる場合が、あります。

なお、地面がゆれる、

地震

の原因も、じつはプレ?トの力です。プレ?トが、地球の中にもどる場所の近くで、プレ?トは、反?側の地中には?らないほうの

岩盤

にも、引きずりこむような力を加えるので、プレ?トは岩盤をひずませます。岩盤に力が、かかり?けると、ある時期に、岩盤の一部が、こわれます。このときの?れ(ゆれ)が、地震です。

地層の層は、水平とは、かぎりません。地層が曲がっていて、一部分だけ、盛り上がっている場合もあります。このような地層の形を

しゅう曲

(しゅうきょく) と言います。しゅう曲の原因は、プレ?トの動きによって、?側から押し付けられる力が、くわわったからです。

背斜

と

向斜

背斜

と

向斜

地層のしゅう曲で、山になっている部分を

背斜

といいます。地層のしゅうきょくで谷になってる部分を

向斜

といいます。

?層

?層

地層が押し合った場合に、かならずしも曲がるとは限らず、地層が切れる場合もあります。

このような切れてずれた地面を、

?層

と言います。?層とは、地層にかぎりません。

?層の原因も、元?は、プレ?トによる力です。

大きな地震のあとに、?層が生じる場合もあります。

?層にかかる力の方向は、押し付けあう方向だけとは、かぎりません。

地面に、引っ張られる力が加わって、?層ができる場合も、あります。

しゅう曲によって、地層の石や砂や粘土の、上下の?係が、曲がったところで、逆?したり、?化することがある。

?層も、地層の石や砂や粘土の、上下の?係が、切れたところで、逆?したり、?化することがある。

化石

[

編集

]

サンヨウチュウの化石

サンヨウチュウの化石

動物の肉は、死んでしまうと、すぐに分解されていく。しかし動物の骨は、分解されづらい。地上に骨がある場合は、?れやすいが、地中にある場合は、骨が、かなり長く、のこる場合もある。

このようにして、大昔の生き物の骨やカラなどが?ったものを

化石

という。

骨だけでなく、大昔の貝が?った物も、化石である。

また、大昔の動物の「足あと」などの

痕跡

でも、大昔の動物の痕跡がキッチリと?っていれば、それらは化石として扱う。

動物にかぎらず、植物などでも、大昔の植物の

痕跡

なら、化石という。

化石によって、その地層が出きた時期のあたりの、環境が分かります。

たとえば、地層の、ある層の部分から、貝の化石が出てきたら、地層の、その層の部分が出きた時期には、その地層は、海底にあった可能性が高いことが分かります。貝のアサリの化石なら、アサリは、海の?いところにすむので、そういった環境まで、知ることができます。

もし、サンゴの化石があれば、サンゴは、あたたかい地域の海にしか生息しないので、その地層は「昔は海だった」ということと、その化石が出きた時期は、?候があたたかい場所だったことが分かります。サンゴの化石のような、たい積したころの環境をしめすような化石を

示相化石

といいます。

シジミは、

淡水

にすむ海である。淡水とは、川や池や湖のような、海水を含まない水である。なので、シジミの化石があれば、そのような環境だったことが、わかる。シジミの化石も示相化石である。

地球の年?は、さまざまな調査で、およそ 45億年 であることが分かっています。

地球上で?見されている、もっとも古い化石は38億年まえの化石といわれています。

それ以前の時代は、岩石そのものが少ない時代です。

人類が出る前の時代などは、文字の記?が?っていないのえ、地質調査などで調べるしかない時代です。このような人類以前の大昔の時代を

地質時代

といいます。

化石を調べて行った結果、時代ごとに特?のちがいがあることが分かり、地質時代を分けて、

先カンブリア時代

(せんカンブリアじだい)と、

古生代

と、

中生代

(ちゅうせいだい)と、

新生代

(しんせいだい)とに、時代を分けています。

サンヨウチュウの化石

サンヨウチュウの化石

サンヨウチュウ

のさかえた時代は 古生代 です。古生代は、約5億4200万年前から 約2億5100万年前です。

この古生代には、他にも サンゴ や フズリナ や ウミユリ などがさかえました。

-

フズリナの化石。

-

ウミユリの化石。

-

ウミユリの想像?。

-

シ?ラカンスの標本。

古生代にあらわれ始めた シ?ラカンス は、いまも、子孫が生きのこっています。

植物では、シダ植物が、さかえました。

アンモナイトの化石

アンモナイトの化石

恐?の想像?

恐?の想像?

中生代

は、

恐?

や、は?類が、さかえた時代です。

中生代は、約2億5000万年前から約6500万年前までです。

また、中生代の海では、

アンモナイト

が、さかえました。

恐?の祖先である

シソチョウ

が、あらわれた時代も中生代です。

恐?の化石やシソチョウの化石は、地層の時代を知ることのできる示準化石です。

-

恐?の一種のアパトサウルスの化石。

-

シソチョウの化石。ベルリン標本

-

シソチョウの想像模型。

ケナガマンモスの復元模型

ケナガマンモスの復元模型

約6,500万年前から現代までを

新生代

といいます。

新生代のうち、約6,500万年前から約200万年前までを第三紀といい、約200万年前から現代までを第四紀と分ける。

第四紀は、人類の祖先が出現し始めた時期です。

第四紀は、ナウマン象やマンモスが出現した時代でもある。

中生代までは、さかえていた恐?が、新生代に入っては、

絶滅

します。

また、第四紀は、

氷河期

があった時代です。

氷河期の時代は、海の水面が下がり、日本列島は大陸と地?きになりました。そのため、マンモスなどの動物は、あるいて日本列島にやってきました。

モンモスの化石は、地層の時代を知ることのできる示準化石です。

大昔の化石の年代は、どのようにして分かったのでしょうか?

それは、 放射性元素(ほうしゃせい どういげんそ) というものを分析しています。

放射線を出す元素を、放射性元素(ほうしゃせい どういげんそ)といいます。

たとえばウランという元素が、放射性元素です。

ウランは、時間がたつと、ある割合でこわれて、べつの元素に、かわります。

放射性元素は、時間がたつと、ある割り合いでこわれて、べつの元素に、かわります、

このウランのように、化石や地層のなかにふくまれた放射性元素をだす元素の量をしらべることで、その化石ができてから、どのくらいの時間がたったかを調べることができます。

このような、放射性元素をはかる測定方法を 放射性年代分析(ほうしゃせい ねんだいぶんせき) と、いいます。

大地の?化

[

編集

]

地震や火山活動について、?びましょう。

地震

[

編集

]

プレ?ト。大陸プレ?トと海洋プレ?ト。

プレ?ト。大陸プレ?トと海洋プレ?ト。

地震とはプレ?トや地盤、岩盤にずれが生じることで起こる現象。(なお月で起こる地震を、月震「げっしん」という)

地面がゆれる、

地震

の原因は、じつはプレ?トの力です。プレ?トが、地球の中にもどる場所の近くで、プレ?トは、反?側の地中には?らないほうの

岩盤

にも、引きずりこむような力を加えるので、プレ?トは岩盤をひずませます。岩盤に力が、かかり?けると、ある時期に、岩盤の一部が、こわれます。このときの?れ(ゆれ)が、地震です。

海中にあるプレ?トを

海洋プレ?ト

(かいようプレ?ト) と言います。陸地の下にあるプレ?トを

大陸プレ?ト

(たいりくプレ?ト) と言います。

プレ?トとプレ?トとが交わるところでは、地震が起きやすいです。日本列島の周?でも、いくつかのプレ?トが交わっているので、日本は地震が多いです。日本では、ユ?ラシアプレ?トと北アメリカプレ?トと太平洋プレ?トとフィリピン海プレ?トの、あわせて4つのプレ?トが、日本の下で、押し合っています。

?層。

正?層

。

?層。

正?層

。

?層。

逆?層

。

?層。

逆?層

。

地震の際、地面の一部が切れてずれる場合があります。このような切れた地面の層を

?層

と言います。?層とは、地層にかぎりません。

?層の原因も、元?は、プレ?トによる力です。

大きな地震のあとに、?層が生じる場合もあります。

?層は、その?層ができる前の地面を引っ張る力によって、その?層が生じた場合、?層のかたほうが?り上げるようになりますが、この?層を

正?層

と言います。

いっぽう、押し合う力によって作られた?層は、?層がずれおちるようになりますが、この?層を

逆?層

と言います。

地震の用語

震源と震央

震源と震央

地震は、ひずみに耐え切れ(たえきれ)なくなった地下の

岩盤

の破?によって、おこる。その破?した岩盤の

位置

である。したがって、震源は、地中にあるのが、ふつう。

震源の?上にある、地上の、地表での位置。

地震のエネルギ?の大きさは、

マグニチュ?ド

という?位で、あらわします。記?は、「M」です。

マグニチュ?ドが1大きくなると、エネルギ?の大きさは、約31倍から約32倍になります。なので、マグニチュ?ドが2大きくなると、エネルギ?の大きさは、約1000倍になります。(かけ算で31×31と、32×32とを計算して、確認してみよう。)

地震が起きた時の、その地震を?測した影響をもとに、

震度

(しんど)として階級分けがされている。震度は、エネルギ?の大きさとは、?係がない。

日本では、震度は、震度0から震度7までがある。震度には、震度5と震度6で、震度5弱と震度5?があり、震度6弱と震度6?があるので、震度は合計で10段階にわけられている。

震度とは地震の?測場所での地震の影響なので、同じ震源で起きた地震でも、震度の?測場所によって、震度の大きさは違ってくる。

震度階級

| 震度

|

ゆれの感じ方や、被害のようす

|

| 震度0

|

人は ゆれを感じない。

|

| 1

|

屋?にいる人の一部が わずかにゆれを感じる。

|

| 2

|

屋?にいる人の多くが ゆれを感じる。つりさがってる電?などが、わずかに、ゆれる。

|

| 3

|

屋?にいる人のほとんどが ゆれを感じる。ねむってる人の多くが目をさます。

|

| 4

|

置き物が倒れることもある。多くの人が、おどろく。

ねむってる人のほとんどが目をさます。

|

| 5弱

|

多くの人が身の安全を?るために物につかまる場合がある。つりさがってる電?などが、わずかに、ゆれる。

|

| 5?

|

固定していない家具が倒れることもある。行動に支障を生じる。

棚のものが落ちたりする。墓石が倒れることもある。

|

| 6弱

|

立っていることが困難。固定していない家具が倒れることもある。

多くの建物で、タイルや窓ガラスなどが破損する。

|

| 6?

|

立ってることが出?ず、はわないと動けない。重い家具でも、固定していなければ、移動??倒する。

地割れや山崩れが起きる場合もある。多くの建物で、タイルや窓ガラスなどが破損する。

|

| 震度7

|

ゆれに飛ばされることもある。ゆれによって、自分の意思で動けない。

大きな地割れや山崩れが起きる。建物が傾く?倒れるなどの大きな被害を受ける場合もある。

|

地震の波形 ?明?

地震の波形 ?明?

1908年のサンフランシスコ大地震のときに、ドイツの地震計で?測された地震波の波形。一番左の?線より右側の部分が主要動。

1908年のサンフランシスコ大地震のときに、ドイツの地震計で?測された地震波の波形。一番左の?線より右側の部分が主要動。

地震のつたわってくる場合、最初に小さい ゆれ が?てから、しばらくしてから、それより大きなゆれが?わってくることが多い。

このようなことが起きる理由は、じつは地震のつたわり方には2種類あるからである。

地震がおきると、先に、P波(ピ?は)という波が?わってきてから、あとでS波(エスは)が、つたわってくる。

Pは英語で、「最初の」とか「始めの」とかを意味する プライマリ? primary という語句の頭文字です。S波のSは、英語で「2番目」とかを意味する セカンド second です。野球の守備のポジションで 一?手をファ?スト first 、 二?手をセカンド second 、三?手をサ?ド third などと言いますよね。そのセカンドと同じです。

英語で、1つ、2つ、3つを ワンone 、 ツ? two 、スリ? three といいます。一番目?2番目?3番目は ファ?ストfirst、セカンド second、サ?ド third と言います。中?一年になれば英語を習い始めるでしょうから、せっかくですから、ここで、英語も、おぼえてください。

ここでいう、P波とかS波とかの「波」とは、?れ(ゆれ)の、?わり(つたわり)のことである。

振動

の つたわり のことである。べつに、海の波のような液?が、地中を流れているわけではないので、まちがえないように。

さて、P波は たて波 という?わり方であり、S波は

?波

という?わり方である。

たて波のP波は、よこ波のS波よりも速度が大きいので、さきにP波がとどき、あとからS波がとどく。このことから、最初に、プライマリ?に、たて波がとどくので、最初にとどく、たて波がP波(primary wave、プライマリ?ウェイブ)と呼ばれるようになったわけである。

地面の上に、大きな振動をあたえるのは、?波であるS波のほうである。この?波のS波を

主要動

という。

なので、さきにP波がとどいて少しゆれたあとに、ちょっと時間がたってからS波が?て、S波の主要動で大きく、ゆれる。

最初に?波のP波がきてから、よこなみのS波がくるまでのあいだを

初期微動

という。

初期微動の長さは、P波とS波がとどく時間の時間差である。そして、この時間差は、距離に比例することが分かっている。なので、初期微動のつづいた時間をはかると、それから震源までのきょりをもとめることができる。

つぎのような公式が知られている。

震源までのきょりを

kmとして、P波の速度を

kmとして、P波の速度を

km/秒 として、S波の速度を

km/秒 として、S波の速度を

km/秒 として 、初期微動のつづく時間を

km/秒 として 、初期微動のつづく時間を

秒とすると、

秒とすると、

- P波の

到着

にかかった時間

- S波の到着にかかった時間

- 初期微動のつづいた時間

- 震源までのきょり

(km)

(km)

はふつうは 6 km/秒 ? 8 km/秒 で

大森係?

といい、記?で

はふつうは 6 km/秒 ? 8 km/秒 で

大森係?

といい、記?で

と書く。これより、大森公式は

と書く。これより、大森公式は

である。

イメ?ジしやすいように、?をいれよう。Kは、だいたい6 km/秒 ? 8 km/秒なので、ここでは、k=7 km/秒としよう。

として、d=震源までのきょり(km)で、tは初期微動のつづいた時間(秒)なので、

- 震源までのきょり(km) = 7(km/秒) × 初期微動のつづいた時間(秒)

である。

大森公式を利用すると、いくつもの?測地点で震源までのきょりをもとめると、そこから震源の位置を見いだすことができる。

地震計

地震計

地震のゆれの大きさを記?する機械を

地震計

といいます。

地震のときに、地震計の全部が、ゆれてしまっては、記?のしようがありまえん。

地震計では、地震が?ても、うごかない部分をつくる必要があります。

それには ふりこ のしくみを利用します。ふりこの支点を手で持って、支点をはやく動かしても、ふりこのおもりは、ゆっくりとしか動きません。この現象を利用すれば、地震計で、地震が?てもうごかない部分をつくれます。

日本各地にある、地震計を設置している場所を地震?測点(じしん かんそくてん)と、いいます。

大地震に?連する自然災害

[

編集

]

地域や、その地震の

特?

によって、いろんな被害が考えられますが、つぎのような自然災害が、起きる場合があります。

???など。

自然災害の他に、火災や、電力の停電、交通網や通信網の寸?や麻痺なども、起きる場合があります。

大地震が起きたときの

避難

の方法は、小?生のかたは、?校で習う避難訓練や、その地域の緊急警報などに?って、ひなんをしてください。

また、テレビやラジオをつければ、?係する情報を、放送していると思います。

このペ?ジのこの節では、主に自然現象の?点から、大地震に?連する自然災害について、?明します。

津波

[

編集

]

大地震が起きた場合、その震源の場所が海底や、海にちかい場所にある場合は、

津波

という、つよい海水の流れが、陸に、やってきます。

海底でのプレ?トの動きが海によって、その上で水面が 盛り上がり(もりあがり)、その盛り上がった水面が、陸地へと流れこんでくるのです。

津波は、津「波」と言われますが、波というよりも、流れがとても?い川の

激流

のようなものです。

普通の海水浴場の波では、水面が押したり引いたりしているので、一方向には流れ?けません。ですが、津波は、一方向へと流れ?けます。陸の?のほうへと向かって、津波の勢いが衰える(おとろえる)まで、流れ?けます。だから、激流のように、津波は、とても力が?く、おそろしいのです。

海の近くに住んでいる人は、大地震が?たら、警報などにしたがって、高い所へ、逃げる(にげる)

必要

が、あります。

- 津波から、事前に逃げる(にげる)ときは、高い所へ、逃げます。「遠い所へ」ではなく、「高い所へ」と言ってることに?をつけてください。

- また、津波が陸に?る前に逃げないと、逃げ?れます。

液?化現象

[

編集

]

大地震が起きたとき、埋め立て地などでは、地面の土と水が分離して、地面が泥水のように柔らかくなりすることがあります。このような現象を 液?化現象(えきじょうか げんしょう) と言います。液?化現象で建物が傾いたり、建物が倒れて、こわれたりもします。

がけ崩れ

[

編集

]

大地震では、がけや、山の斜面が、くずれることがあります。がけなどには、近づかないようにしましょう。

また、くずれた場所が、川などの水を多くふくんでいると、水と土砂がまじったものが流れてくる

土石流

が?生し、大きな被害を起こすばあいもあります。なお、がけ崩れや土石流は、地震のときだけでなく、豪雨などでも、起こります。

大陸移動?

[

編集

]

パンゲア大陸

パンゲア大陸

アルフレ?ト?ウェゲナ?

アルフレ?ト?ウェゲナ?

『大陸と海洋の起源』第4版(1929)より

『大陸と海洋の起源』第4版(1929)より

パンゲア大陸の分裂

パンゲア大陸の分裂

いま、地球上にある、いくつかの大陸は、むかしは、ひとつの大きな大陸だったことがわかっています。そのひとつの大きな大陸のなまえを

パンゲア

といいます。

ドイツの?象?者の

ウェゲナ?

は大西洋をはさんだ?岸の大陸の形?(特にアフリカと南アメリカ)が、ほぼ一致することから、大昔は、このアフリカと南アメリカはおなじ大陸だったのが分裂したのではないか、と考えました。

また、アフリカと南アメリカは、地質や生物の分布も、にていることから、ますます、おなじ大陸と考えるようになりました。

ウェゲナ?は、このようなアフリカと南アメリカは、昔はおなじ大陸だったという?を1912年に?表しました。

しかし、?時の人?の理解は得られませんでした。また、ウェゲナ?本人も、どのような力で、大陸が動いているのかは、わかりませんでした。

ウェゲナ?は大陸が動いていることの??を探す探?のためグリ?ンランドを探?している最中の1930年に、50?でウェゲナ?は死んでしまいます。

ウェゲナ?の唱えた

大陸移動?

は、彼の生存中は??の多?からは、みとめられることはありませんでした。

海嶺

海嶺

海れいの場所。

海れいの場所。

- 海嶺

と

海溝

それから、?十年がたってから、技術の進?で、海底の?究が進みます。すると、どうやら、海底の?ふかくから、溶岩が次?と、わき出している場所があることが見つかります。これは

海嶺

の?見です。大西洋の中央や、太平洋のチリ沖のイ?スタ?島の付近など、地球上のいくつかの海底に、海れいは、あります。

伊豆?小笠原海溝の位置(赤線)

伊豆?小笠原海溝の位置(赤線)

また、海底の?深くで、地面が地中に引きこまれている場所も見つかります。これが

海溝

です。

太平洋のマリアナ諸島の近くのマリアナ海溝や、伊豆?小笠原海溝など、いくつかの海溝が、あります。

海嶺や海溝の?究から、地中や海中のプレ?トとよばれる岩ばんが動いていることがわかります。

ウェゲナ?の大陸移動?は、プレ?トにのっかった大陸が、プレ?トごと動くという考え方で?明できるようになりました。

溶岩

が、かたまるとき、地磁?の方向で、溶岩がかたまり、溶岩にほんの少しだけ、磁?が、のこります。この、古い地質の磁?の方向をしらべることで、大陸移動?は、

?明

されました。

プレ?ト。大陸プレ?トと海洋プレ?ト。

プレ?ト。大陸プレ?トと海洋プレ?ト。

地震はプレ?トのひずみによって起きることが分かっています。大陸プレ?トと海洋プレ?トの押し合いでひずんだプレ?トが、ひずみに、たえきれなくなって、元にもどるときに、地震が?生します。

そしてプレ?トをひずませる力の原因は、プレ?トが地中に引き?まれることです。

プレ?トの運動によって、地震がおきるという考え方を

プレ?トテクトニクス

と、いいます。

火山の活動

[

編集

]

火山

の地下深い場所には、岩石が高?で溶けた

マグマ

がある。このマグマが、割れ目や火口などから、ふきだすことを、火山の

ふん火

(ふんか、噴火) と言う。そして、山で、このようなマグマが吹き出す山を、火山という。

マグマが、地上にでてきたものを

溶岩

という。溶岩は、地表にでてきたばかりのときは、液?である。地上で、溶岩が冷えると、しだいに固?に、なっていく。

火山の溶岩は、地下100kmくらいの地中深くから上がってきて、いったん、地下10kmくらいの

マグマだまり

に、たまる。

火山では、はげしい噴火をした場合、火口のちかくの岩石がくだけたりして、石や砂や岩や灰などを、吹き飛ばして、まきちらすことがある。このような物を

火山さいせつ物

(かざん さいせつぶつ) という。

この火山さいせつ物は、大きさによって、分類される。

直?が2mm以下の、さいせつ物を

火山灰

という。(2mmという?字は、おぼえなくても良い。大きさによって分類されるということを、おぼえてほしい。)

火山さいせつ物のうち、直?2mm?64mmの火山さいせつ物を大きい物を

火山れき

という。(?字は、おぼえなくても良い。大きさによって分類されるということを、おぼえてほしい。)

火山さいせつ物のうち、直?2mmより大きく、まだ、かたまっていなく、溶けた溶岩がまじってる場合は、

火山?

という。

火山の?部では、水蒸?などの??が?生している。

水蒸?のほか、二酸化炭素、二酸化硫?、?化水素、硫化水素なども、ふくまれる。

これらの、火山から噴出した??を

火山ガス

という。

「ガス」GASとは、英語で「??」の意味である。

火山ガスの成分のほとんどは、

水蒸?

である。

火成岩

[

編集

]

石や岩の出?かたには、いろいろなできかたがあるが、マグマが冷えて、かたまって、岩や石ができた場合、それらを

火成岩

という。

火山の噴火などによって、マグマが急にふきだした場合に、マグマが急に冷やされるて固まって出きた火成岩を

火山岩

という。

いっぽう、地下の深くにあるマグマが、ゆっくりと冷えて固まったものが、地上にでてきたものを

深成岩

という。

深成岩は、ゆっくりと冷えるてできるので、結晶の大きさが、そろっている。このような、同じような大きさの結晶が、つまっているつくりを

等粒?組織

(とうりゅうじょう そしき) という。

- 深成岩の例。 ??? はんれい岩、せんりょく岩、かこう岩 。

火山岩は、急に冷やされるので、結晶になっていない

石基

という部分が多く、その石基のなかにいくつか、結晶が、ちらばっている。この火山岩の石器の中に散らばってる結晶を

斑晶

という。

そそて、このような石基の中に、いくつか、斑晶が、ちらばっているつくりを

斑?組織

という。

- 火山岩の例。 ??? 玄武岩、安山岩、流もん岩 。

-

玄武岩

-

安山岩

-

流紋岩

岩石

[

編集

]

岩石のできかたのいは、マグマが固まって出?る火成岩のほかにも、地下深くの地層が、その上の地面の重みで、長い年月の間、おし固めつづけられて、できる岩石もある。

このような出?かたの岩石を

堆積岩

という。

小石(

礫

)が固まって出きたものを

礫岩

という。

砂が固まって出きたものを

砂岩

(さがん) という。

粘土が固まって出きたものを

泥岩

(でいがん) という。

生物の死骸などにふくまれるカルシウムなどが固まってできたものを

石灰岩

(せっかいがん)という。主成分は、炭酸カルシウムである。なので、うすい?酸をかけると、二酸化炭素を?生する。

火山灰

などの火山さいせつ物が固まったものを、

ぎょう灰岩

(ぎょうかいがん)という。

地球の?部

[

編集

]

1=地?; 2=

マントル

; 3a=外核; 3b=?核; 4=リソスフェア; 5=アセノスフェア

1=地?; 2=

マントル

; 3a=外核; 3b=?核; 4=リソスフェア; 5=アセノスフェア

地震のつたわりかたの?究などから、地球の?部には、液?の部分があることが分かっています。

地震の波には、たて波とよこ波がありますが、?波は液?の中をつたわりません。

地球の表面にある、かたい部分を

地?

といいます。地?のあつさは、陸地では約30kmから約70 kmくらいまでです。

海洋の海底では、約7kmくらいです。

地?の下には

マントル

という高?の、岩石のようなものでできたが、あります。マントルは、地?の下から 2900km くらいまでの深さに、マントルが、あります。

マントルの成分は岩石です。

火山のマグマは、マントルから、できます。

マントルのほとんどは、固?の岩石です。マントルの?度はとても高いのですが、マントルにかかる?力も高いので、液?にはならずに、マントルは固?なのです。

マグマは、ほとんど固?のマントルの一部が、液?になったものです。

マントルのさらに下には

核

があります。

核は、外側の

外核

と、?側の

?核

とに、わかれます。外核の部分が液?です。

地磁?の原因は、液?の外核が流れ動いていて、そのため核?に電流が流れ、地磁?が?生するのだろう、と考えられています。

核の成分は、?やニッケルなどの金?から出?ていると考えられています。

地球の?核は地下5,100 kmから6,400 kmで、固?からなると考えられています。

てこの原理

[

編集

]

「てこ」の

?略?

。三角形のところが支点に相?する。

「てこ」の

?略?

。三角形のところが支点に相?する。

じっさいに、この形だと、支点の上の板がすべってしまうので、?物のてこでは、すべらないように、固定してある。

てこがつりあっている時、「うでの長さ」と「物の重さ」をかけた量が、支点の左右で同じ大きさになっています。

このことを、

てこの原理

(てこのげんり)と、いいます。

てこの?側での、うでの長さの?位はそろえてください。

たとえば、てこの右側で長さの?位をセンチメ?トル(cm)としたら、左側でもcmを使ってください。

同?に、てこでの「重さ」の?位も、右と左で、そろえてください。

もし、重さの?位に、左ではグラム(g)を使ったら、右でもgを使ってください。

あるいは、もし、重さの?位にキログラム(kg)をつかう場合は、右も左も、重さの?位はキログラムにしてください。

てこの原理を利用すると、小さい力で、重い物を、もちあげることが、できます。

この?で、人間が持ってるところが力点。ハコに接?してる場所が作用点。

この?で、人間が持ってるところが力点。ハコに接?してる場所が作用点。

てこの原理における、支点, 力点, 作用点の位置。

てこの原理における、支点, 力点, 作用点の位置。

てこで、人間が力を加えるために持つところを、

力点

(りきてん)と、いいます。

てこを支えている、

回?軸

の、中心の部分を、

支点

(してん)と、いいます。

そして、てこによって、持ちあげたい物に、力がくわえられる場所を

作用点

という。

左の?で見れば、力 F1 と支点と力点との長さ d1 の、かけあわせの F1×d1 と、力 F2 と支点から作用点の長さ d2 の、かけあわせの F2×d2 との大きさは同じです。

つまり、式で書くと、

- F1×d1 = F2×d2

です。

なので、少ない力で、てこで重いものを持ち上げるには、支点と力点の距離を長くすれば、そのぶん、力点に加える力は小さくなります。

また、支点と作用点の長さを短くすれば、そのぶん、作用点に大きな力がくわえられるので、てこで持ち上げやすくなります。

??なピンセット

??なピンセット

ピンセットでの、支点?力点?作用点の位置。

ピンセットでの、支点?力点?作用点の位置。

なお、ピンセットに、てこの原理を?てはめて、考えてみると、ピンセットの支点は、はじっこにあります。ピンセットの作用点は、ピンセットの先の、物をつまむ部分です。

なお、力と、支点からの距離を、掛けた量を、モ?メントと言います。たとえば力 F1 と支点と力点との長さを d1 とした場合、 F1×d1 はモ?メントです。 F2×d2 も、モ?メントです。

釘?き(くぎぬき)

釘?き(くぎぬき)

釘?きでの、支点?力点?作用点の位置。

釘?きでの、支点?力点?作用点の位置。

支点?力点?作用点は、かならずしも、一直線上には、あるとは、かぎらない。

輪じく

[

編集

]

輪じくの仕組みを活用した、

?

き上げ

機

。

輪じくの仕組みを活用した、

?

き上げ

機

。

輪じく(りんじく)の原理?。力の?係を見やすくするため、ひも をつけて、おもり をつけてある。?側の

輪

から下がっている ひも と、外側の輪から下がっている ひも は、つながっていない。?の場合、?側のおもりは、

軸

を右回りに回そうとしている。外側のおもりは、

輪

を左回りに回そうとしている。?の場合、右回りの力と左回りの力は、つりあっている。

輪じく(りんじく)の原理?。力の?係を見やすくするため、ひも をつけて、おもり をつけてある。?側の

輪

から下がっている ひも と、外側の輪から下がっている ひも は、つながっていない。?の場合、?側のおもりは、

軸

を右回りに回そうとしている。外側のおもりは、

輪

を左回りに回そうとしている。?の場合、右回りの力と左回りの力は、つりあっている。

輪じく(りんじく)とは、自動車のハンドルに似たしくみの物です。外側の

輪

をまわすと、くっついている?側の

軸

も、いっしょに、まわります。

このような、ハンドルなどの力の仕組みを考えたものを、輪じく(りんじく、輪軸)といいます。

輪じく の、力のしくみ は、てこの原理を 使って、考えることができます。

輪じく の、つりあいを考えるときは、

- 力 × 半?

で、かんがえる必要があります。

ドライバ?も 輪じく になっています。

かっ車(?展)

[

編集

]

宇宙

[

編集

]

太陽と月の形

[

編集

]

月と太陽の表面の?子や月の形が?わる理由について?びます。

月の形の?化と太陽の位置

[

編集

]

月の見え方

月の見え方

月は日?姿形を?え、それは約29.5日で一周しています。これを月の?ち欠けといいます。月の?ち欠けが起きる理由は、地球から見た月の太陽からの光が?たる面が日ごとに?わってゆくので、おこります。

月の?ち欠けは決まった周期となっているので、昔の人はこれをカレンダ?のように使っていました。そして、それぞれの形に名前をつけて身近なものにしていました。みなさんも、「三日月」や「?月」という言葉を知っているでしょう。これも月の形の名前です。みなさんは、すべては、おぼえなくてもよいですが、月の形と、その名前を紹介します。

| 陰?(月の?ち欠けを基にした?)と月の名前

|

| 1日

|

3日

|

7日

|

11日

|

13日

|

14日

|

15日

|

| 新月

|

三日月

|

上弦の月

|

十日余りの月

|

十三夜

十三夜月

|

小望月

|

十五夜

望月??月

|

|

|

|

|

|

|

|

| 16日

|

17日

|

18日

|

19日

|

20日

|

22日

|

23日

|

| 十六夜月

|

立待月

|

居待月

|

臥待月

?待月

|

宵闇月

更待月

|

二十日余りの月

下弦の月

|

二十三夜月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

月の見えかたは、右側から、かわっていきます。

月の表面の?子

[

編集

]

月のクレ?タ?。

月のクレ?タ?。

月の表面に見える、?く見える丸い穴を

クレ?タ?

と言います。でこぼこした、くぼみがあります。(くわしくは

クレ?タ?

。)

クレ?タ?が出きた理由は、いん石(いんせき、隕石)が、ぶつかったからだろう、と考えられています。

クレ?タ?とはべつに、月の表面の、?く見えるあたりを

海

といいます。「海」と言っても、月の海には、水はありません。

そもそも、月には、水がありません。月には、空?も、ありません。

月の表面には、海がいっぱいあるけど、裏には、ほとんどありません。

月の表面の、白く見える部分を

陸

(りく)と、言います。

月の大きさ

[

編集

]

月の直?は、約3500kmです。月の形は、球形です。地球の直?と比べた場合、月の直?は、地球の直?の4分の1です。地球の方が大きいです。

月と地球の距離は、約38万kmです。

なお、太陽と地球との距離は、約1億5000万kmであり、月と地球の距離の約400倍です。

月の重力は、地球の重力の、約6分の1です。月は、地球よりも、小さいので、月の重力も、地球より、小さいです。

地球上で1000グラムの物の重さを、ばねばかりで、はかると、月では166グラムくらいになります。

いっぽう、月で、

天秤

で、重さを、はかった場合は、?方の皿の上の物の重さが6分の1になるので、つりあいの結果は、地上と、かわりません。

月には、空?がありません。この理由は、月の重力が小さいので、空?を引き止められなかったからだろう、と考えられています。

星の種類

[

編集

]

太陽のように、光を?してる星を、

こう星

(こうせい、恒星)と言います。星座をつくる星も、こう星です。

いっぽう、地球のように、その星じたいは、光をはっしない星で、太陽のまわりを回っている星を

わく星

(わくせい、惑星)といいます。

月のように、惑星のまわりを回っている星は、

えい星

(えいせい、衛星)といいます。

月は、こう星ではありません。地球から見た場合に、月があかるく見えるのは、太陽の光を反しゃしてるからです。

月は、地球のまわりを、回っています。このように、星が、星のまわりを回っていることを、

公?

(こうてん)といいます。

地球そのものも、太陽のまわりを、公?しています。地球が太陽のまわりを1まわりするのに、1年かかります。季節が1年ごとにくりかえす理由は、地球の太陽のまわりの公?です。

わく星

[

編集

]

わかりやすく、星どうしをちかづけて書いてある。じっさいの天?どうしは、とても、はなれている。

わかりやすく、星どうしをちかづけて書いてある。じっさいの天?どうしは、とても、はなれている。

太陽のまわりを回っている惑星は、地球の他にも、あります。太陽から近い順に惑星を書くと、

:水星

、

金星

、

地球

、

火星

、

木星

、

土星

、

天王星

、

海王星

です。

冥王星

は、

惑星

ではなく、

準惑星

です。

太陽

[

編集

]

- ※注意 太陽を直接、見ては、いけません。目を痛めます。

- ※注意 太陽を直接、望遠鏡で、のぞいても、いけません。目を痛めます。

星と銀河

[

編集

]

太陽系。わかりやすく、惑星どうしをちかづけて書いてある。じっさいの天?どうしは、とても、はなれている。

太陽系。わかりやすく、惑星どうしをちかづけて書いてある。じっさいの天?どうしは、とても、はなれている。

太陽と、太陽のまわりを回る、水星から海王星までなどの惑星などは、

太陽系

という星の

集?

です。

太陽系の直?は約90億kmです。

銀河系

の

想像?

銀河系

の

想像?

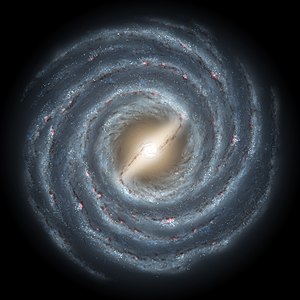

その太陽系は

銀河系

という星の集?の一部にしか、すぎません。

銀河系の形は、うずをまいた

円盤

のような形をしていることが分かっています。

銀河系の大きさは、とても大きいので、キロメ?トルだと、

不便

です。そこで

光年

という きょり の

?位

をつかいます。

1光年の きょり は、そのあいだの きょり を

移動

するのに、光でも1年もかかる長さです。

そして、この光年という?位をつかうと、銀河系の直?は10万光年です。

わたしたちの太陽系は、銀河系の中心から、およそ3万光年、はなれた場所です。

夜空で、?十個から?十万の星があつまって見える場所を

星?

や

星雲

と、いいます。

アンドロメダ銀河

アンドロメダ銀河

星座のアンドロメダ座のそばに見える、いくつもの星があつまったアンドロメダ星雲(アンドロメダせいうん)は、私たちの銀河系とはべつの星です。なので

アンドロメダ銀河

(アンドロメダぎんが) とも言われます。

電?の利用

[

編集

]

?の棒にエナメル線を?き付けると、電磁石というものになります。ここでは、電磁石について?びましょう。

電磁石については、小?5年の理科で、習いますので、知らないかたは、復習をしてください。

この節では、電磁石のほかの、利用を?明します。

電?による?熱

[

編集

]

ニクロム線

(ニクロムせん)などに電流を流すと、?熱します。どんな金?の線でも、電?をながすと、?熱はします。ニクロム線は、とくに、?熱が多くなるニクロムという材料でつくられた導線です。このように、電?を流すと熱が多く?する金?導線を

電熱線

(でんねつせん)と言います。ここでは、電?の利用について?びましょう。

電熱線は、ヒ?タ?などに利用されることがある。

なお、ニクロムは、ニッケルと言う金?と、クロムという金?が混ぜられた

合金

です。

合金とは、2個以上の金?を混ぜあわせた金?材料のことです。

ニクロムに電?をながすと、その電?が持っていたエネルギ?は、熱として使われてしまいます。

ニクロム線の?熱量などは、どうやって、はかったら、良いでしょうか?

まず、「?度」と、ニクロム線などの?熱や、火などの「熱」とは、?別をする必要が、あります。

たとえば、容器に入った10℃の水に、おなじ水量のの10℃の水を注いでも、けっして20℃の?度には、なりませんよね。

その、いっぽう、?熱をしてるニクロム線を何本も多く集めたら、多く集めるほど、あつくなりますよね。

このように、「?度」と「熱」とは、?別をする必要があります。

そこで、熱エネルギ?を?値化した量を、

熱量

(ねつりょう)といい、熱量は?度とは?別します。

熱量の?位は

カロリ?

と、言います。なお、?位の、英語での記?は、小?校では習いませんが cal と書きますので、外部のサイトなどで自習する場合は、?考にしてください。

1カロリ?' は、水 1g(=1グラム) の?度を 1℃ 上昇させるのに必要な、熱エネルギ?のことです。なお、ここでいう「水」とは、50℃のお湯だろうが、80℃のお湯だろうが、「水」として扱っています。100℃で沸騰してなければ、お湯でも液?の「水」として、あつかっています。

水以外の液?では、ダメです。油では、ダメです。

ともかく水の熱量の式は、

- 熱量(カロリ?) = 水の重さ(グラム?位、g) × ?度差(℃?位)

です。

たとえば、重さが10gの水の?度が、3℃ 上がったら、水に加わった熱量は、 3×10=30 で、30カロリ?です。

電?を作る

[

編集

]

電?回路の導線の近くで、磁石を動かすと、電?が流れます。たとえば電磁石に、磁石を出しいれすると、磁石を出し入れで動かしている間は、電?が流れます。

このように、磁石を動かすことで、電?の流れを作れます。

「手回し?電機」は、この仕組みを利用しています。レバ?を回すことで、中の磁石が回?するので、磁石の近くにある回路に電?が流れるのです。

?電用タ?ビンの部品。

?電用タ?ビンの部品。

ドイツの水力?電所の?置

じつは、?電所で作れれる電?も、原理は、同じです。

たとえば火力?電所と水力?電所と原子力?電所では、磁石がついたタ?ビン(羽根車、はねぐるま)を、回しています。

このうち、火力?電と原子力?電では、湯を沸かして(わかして)、その蒸?の押し出す力で、タ?ビンを回しています。

水力?電では、水の流れで、タ?ビンを回しています。たとえば、ダムなどの高いところから、タ?ビンの羽根にめがけて、水を落として、その落とした水のいきおいで、タ?ビンを回します。

電?と明かり

[

編集

]

豆電球に使われている導線の材料は、ふつうは、

タングステン

という金?で作られた、ほそい線です。

豆電球では、このタングステン線に、電?をながすことで、?熱をさせて、高?にしています。

タングステンが高?になったことで、タングステンから光が出ます。これを電球の明かりとして用いたものが、

電球

です。

いっぽう、?光ダイオ?ド(はっこうダイオ?ド)などの明かりは、電球とは仕組みがちがいます。

?光ダイオ?ドは、

半導?

という物質の性質を使っています。

小?校では、半導?の?明は、むずかしいので、省略します。

なお、?光ダイオ?ドの??をする時は、電流を流しすぎると、ダイオ?ドがこわれてしますので、注意してください。電流を流し過ぎないように、回路に抵抗という、電流を減らす部品を組み?むのが普通です。

また、?光?のしくみは、電球とも、?光ダイオ?ドとも、別の仕組みです。

この節では、電?は、光に?えることができることを、分かってくれれば、じゅうぶんだと、思います。

また、光電池などを思い出せば分かるように、光から電?をつくることも、出?ます。

電?と音

[

編集

]

電?は、機械を使って、音に?えることも出?ます。スピ?カ?やマイク、電子ピアノなどが、そうですね。

どういう仕組みかというと、製品によって、少しはちがいますが、おおむね、似たような仕組みです。

電?によって、振動を、起こしています。

音とは空?の振動です。

たとえば、

?器

の

太鼓

をたたくと、タイコの

膜

が、振動して、小さくゆれつづけているのを見たことがある人もいるでしょう。音?の授業で、ときどき、合唱や合奏をしているときに、まわりの物が小さく?れ(ゆれ)ていることがあるのは、音による空?の振動が、そのものに、ぶつかっているからです。

さて、回路に電?が流れると、電磁石になって磁力が?生するのですから、その磁力で、物を、振動させてしまえば、音を、出せるのです。

電?をためる?コンデンサ?

[

編集

]

いろいろなコンデンサ?

いろいろなコンデンサ?

コンデンサ?の例

コンデンサ?の例

??のような、電?をためることができる

?置

を

コンデンサ?

といいます。

センサ?とプログラム

[

編集

]

照明の中には、部屋に入ると自動で電?がつくものもあります。これについて考えてみましょう。

- これには、人がいることを感知する

センサ?

が使われています。

- ?部のコンピュ?タに動きを指示し、それに

?

って動いています。

- このようなコンピュ?タへの指示を

プログラム

といい、プログラムを作ることを

プログラミング

といいます。

- このように、電?製品の中には、センサ?とプログラムを使って動いているものがあります。

このペ?ジ「

小?校理科/?考書6?年

」は、

まだ書きかけ

です。加筆?訂正など、協力いただける皆?の

編集

を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お??に

ト?クペ?ジ

へどうぞ。