小?校の?習

>

小?校理科

> 小?校理科 1?年

しょくぶつ

[

編集

]

くさ

や

き

のことを、

しょくぶつ

と、いいます。

しょくぶつ を そだてる には、

つち

や

みず

が ひつよう です。

しょくぶつ には、 いろんな くさ や き が、 たくさん あります。

-

* タンポポ の 花(はな)。 タンポポ は くさ です。

-

* タンポポ の わたげ。 わたげ の ねもと には、 たね が ついています。

わたげ は、タンポポ が、風(かぜ)で、 とおくまで たね を とばすため の 工夫(くふう) です。

-

* ヒマワリ の 花(はね)。 ヒマワリ は くさ です 。

-

* ヒマワリの種(たね)。 ヒマワリの たね は、ほそながい です。

これから、

アサガオ

という くさ を 、おはなし します。

しょくぶつ の たねまき

[

編集

]

いろいろ な しょくぶつ の たね

いろいろ な しょくぶつ の たね

しょくぶつ の たね を 、 つち に うめます 。

たね を、 うめるとき は、 たね を あな に いれて、 それから つち を すこし かぶせます。 かぶせた土 を かためて しまうと そだちません。

さいご に 水 を かけます。

たねまき は これで おわり です。

まいにち、 水(みず)やり など の おせわ を しましょう。

みず が おおすぎては いけません。

水を やりすぎると たね が くさって しまいます。

水 は ほどほど に。

チュ?リップ の きゅうこん 。

チュ?リップ の きゅうこん 。

チュ?リップ

チュ?リップ

チュ?リップは、たね では なく、 きゅうこん(球根) から そだちます 。

しょくぶつ の なか には、 たね で なく 、 きゅうこん から そだつ もの も います。

スイセン や クロッカス や ヒヤシンス も、きゅうこん から そだちます 。

チュ?リップのきゅうこんは、 たべないで。

チュ?リップの きゅうこん を たべると、 おなか を こわします。

しょくぶつ が そだつ ようす

[

編集

]

じょうろ

じょうろ

土(つち) に まいた、 植物(しょくぶつ) の たね が、 芽(め) を だすには、

水

(

みず

) と

空?

(

くうき

) が ひつよう です。

ひとつでも かけていると、 芽(め)は でません。

水(みず)が 多すぎる(おおすぎる)と、 たね に 空?(くうき) が とどかななく なります。

土(つち) に 水(みず)を かけるとき は、 土(つち) が すこしだけ ぬれている 「しめりけ」 を おびる ぐらい に して ください。

土(つち) に、 水(みず) を、 かける とき は、 「じょうろ」 など で かけて ください。

土には、バケツ では 水は かけないで ください。

しょくぶつ は、 ひかり(光) が あたる ところ で、 そだてて ください。

ひかり(光) が あたらないと、 しょくぶつ は そだちません。

たいよう の、 ひかり が よくあたる ばしょ を、

ひなた

と いいます。

たてもの の かげ とか に なっていて、くらい ばしょ を、

ひかげ

(日かげ) と いいます。

ひかげ でも、 あさ や ゆうがた ぐらい の あかるさ ならば、 しょくぶつ は そだちます。

ですが、 まったく ひかり の あたらない くらやみ だと、 しょくぶつ は そだちません。

たね を まくと、 芽(

め

) が でます。 め(芽) が 大きくなり、

はっぱ

が ひらきます。

め が でた しょくぶつ は、 つち の なか に、

ねっこ

を のばして います。

しょくぶつ は、 この ねっこ を つかって、

えいよう

を とっています。

ねっこ は、

みず

(

水

) も すいこみます。 しょくぶつ は ねっこ で みず を とっています。

しょくぶつ は 、これからも そだって いきます。

くき が でた しょくぶつ に みず を あげるとき は、 ねもと の 土(つち) に 水を かけます 。

くき や はっぱ には 、 みず を あまり かけないで ください。

アサガオ が そだってきたら ぼう を たてます 。

アサガオ は ぼう に まきつきます。

しょくぶつ の まきつく くき を

つる

と いいます。

アサガオ は つる が まきつきます。

ぼう を たてないと 、 アサガオ は 下(した)に たれていきます。

アサガオが そだって 、 しばらく すると

つぼみ

が できます。

つぼみ が ふくらむと、その あと に

花

(

はな

) が さきます。

花(はな) は しばらく ひにち が たつと かれます。

花 が かれる と

み

(

?

) が できます。

?(み) が できて 、 しばらく すると しょくぶつ は かれます。

これ が しょくぶつ の 一生(いっしょう) です。 一生(いっしょう) とは 、「うまれて から、しぬ まで」 の ことです。

しょうぶつ の み(?) は たね(種) を のこします。

こうして、 また ?年(らいねん) の たね に つながって いくのです。

はな の つくり

[

編集

]

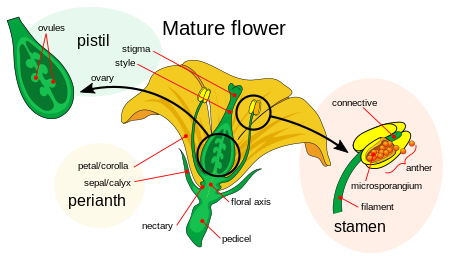

花(はな) の ある しょくぶつ(植物) の 、 花を かんさつ(?察) してみましょう 。

よくみると 、 どの花も にたような つくり を しています 。

花びら (petal) と、がく (sepal)

花びら (petal) と、がく (sepal)

花には、

花びら

(はなびら)が あります 。 花びら の つけね の ほうにある みどりいろ さきのわかれた もの を

がく

と いいます。

アサガオでは、がくは、5つ に わかれてます。

アブラナでは、がくは、4つ に わかれています。

ほとんどの 花 の つくり;

ほとんどの 花 の つくり;

めしべ, Stigma:柱頭(ちゅうとう)、Style:花柱(かちゅう)、Ovary:子ぼう(しぼう)、Ovule:はいしゅ。

おしべ, Stamen

ほとんどの しょくぶつの 花には、花びら と がく と おしべ と めしべ が あります。

チュ?リップの、おしべの先についている花粉。

チュ?リップの、おしべの先についている花粉。

花(はな)からは、中(なか)から、先の ?色(きいろ)く ふくらんだ、白い(しろい)、ひげのようなものが、何本(なんほん)も、でていますね。

これは

おしべ

です。

花(はな)の まんなか に、太い(ふとい)、一本(いっぽん)のものが、でていますね。

これが、

めしべ

です。

花(はな)が かれた あと に、?(み)に なるのは 、 めしべ の あった ところ です。

きせつ の しょくぶつ

[

編集

]

これから ここで しょうかいする 春(はる)や 夏(なつ)や 秋(あき)の しょくぶつ の なまえ は 、 小?1年(しょうがく いちねん)では、 まだ 、 おぼえなくて いいです 。

春(はる)の しょくぶつ

[

編集

]

「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、????」は、「春(はる)の七種(ななくさ)」として、有名(ゆうめい)です。

春(はる)の七種(ななくさ)

春(はる)の七種(ななくさ)

七草(ななくさ)がゆ

七草(ななくさ)がゆ

| ?像(がぞう)

|

なまえ

|

科名(かめい)

|

|

せり

|

セリ科(セリか)

|

|

なずな

|

アブラナ科

|

|

ごぎょう

|

キク科

|

|

はこべら

|

ナデシコ科

|

|

ほとけのざ

|

キク科

|

| ?像(がぞう)が、無い(ない)。

|

すずな

|

アブラナ科

|

|

すずしろ

|

アブラナ科

|

モクレンやスミレなども、春(はる)の植物(しょくぶつ)です。

-

モクレン

-

スミレ

-

ハルジオン

-

ネコヤナギ

-

シロツメグサ

-

オオイヌノフグリ

-

アブラナ

-

チュ?リップ

-

タンポポ。

タンポポは春に花を、さかせます。

-

サクラ

サクラは春に花を、さかせます。

-

スズメノテッポウ

-

パンジ?

-

カラスノエンドウ

-

ツクシ

-

フキノトウ

-

ゼンマイ

-

ワラビ

-

サツキ

モクレンからサツキまで、上(うえ)の花(はな)や草(くさ)は、春(はる)に 多い(おおい) 植物(しょくぶつ) です。

夏(なつ)の しょくぶつ

[

編集

]

-

アヤメ

-

ホウセンカ

-

ヒマワリ

-

ユリ

-

アジサイ

-

キキョウ

-

アサガオ

-

ヒメジョオン

-

ツユクサ

秋の しょくぶつ

[

編集

]

秋の七草

(あき の ななくさ)はつぎの、オミナエシからハギまでの7つの野草(やそう)のことである。

| ?像

|

よみ

名?

|

科名

|

|

おみなえし

|

オミナエシ科

|

|

おばな

|

イネ科

|

|

ききょう

|

キキョウ科

|

|

なでしこ

|

ナデシコ科

|

|

ふじばかま

|

キク科

|

|

くず

|

マメ科

|

|

はぎ

|

マメ科

|

オナモミの ?(み) は、トゲトゲ が ついています。 これは、動物(どうぶつ)に くっつきやすく して、 種(たね)を とおくまで はこばせる ため です。

どうぶつ

[

編集

]

うさぎ

[

編集

]

ウサギは、耳(みみ)が、長いです。

長い(ながい) 耳(みみ)は、 音(おと)を、 よく ききとる ために あります。

ウサギは、小さくて、よわいので、大きな(おおきな) 動物(どうぶつ)には、たべられてしまいます。

なので、おおきな 動物(どうぶつ)の 音(おと)を きいて、 にげる ために、耳が ながいのです。

ウサギは、ニンジンを、よく たべます。

ウサギ は、 とびはねる ように はしります。

どうぶつ には 、 あまり さわっては いけません 。

ウサギ に とって 、 にんげん は からだ が おおきくて 、とても こわい の です。

だから 、 手(て)を だしたりすると かまれてしまう ばあい も あります 。

また 、 ウサギ など の どうぶつ は 、 にんげん の におい を いやがります 。

なので 、 ウサギ を なでたり しては いけません 。 うさぎ を だっこ しても いけません 。

ウサギ に ちかづく ばあい は 、 エサ を あげるとき など だけ に してください 。

にわとり

[

編集

]

にわとり

にわとり

ひよこ

ひよこ

ひよこ と にわとり は 、 おなじ です。

ひよこ が おおきく なると、 にわとり に なります 。

にわとり は たまご を うみますね 。

たまご を うむ のが できる のは、 おんな の にわとり だけ です。

どうぶつ の おんな を

めす

と いいます。

メス とは 女(おんな) という 意味(いみ)です。

にわとり の おかあさん だけ が たまご を うむ のです 。

にわとり の メス だけ が たまご を うみます 。

メス の にわとり を めんどり と いいます。

おとこ の にわとり は 、 たまご を うみません 。 どうぶつ の おとこ を オス と いいます。 オスの にわとり は、たまご を うまない です。

オス の にわとり を おんどり と いいます。

にわとり の たべもの は 、じめん に いる ちいさな むし です。

みみず など も、にわとり は たべます。

いろんな どうぶつ

[

編集

]

-

すずめ

-

だちょう

-

つる

-

はくちょう

-

はと

-

ふくろう

-

インコ

-

ブンチョウ

-

おうむ

-

カナリア

-

つばめ

ツバメ の こども

ツバメ の こども

ツバメは、かれくさ や どろ を あつめて す(?) を つくります。

ツバメは、春(はる)になると、みなみのくにから、日本(にほん)に やってきます。

あきごろになると、ツバメは、あたたかい みなみ に、かえります。

このような、きせつ が かわると 、ほかの くに に うつりすむ こと を わたり と いいます。

ツバメのように、わたり を する とり を

わたりどり

と いいます。

さかな

[

編集

]

きんぎょ

キンギョ

キンギョ

キンギョ

キンギョ

むし

[

編集

]

ダンゴムシ や アリ や バッタ や トンボ や チョウ は ?(むし) です。

むし の なか には 、 はね が あって 、 空(そら) を とぶもの も います 。

チョウ や カブトムシ や ミツバチ は そら を とびます。

トンボ や テントウムシ も そら を とびます 。

アリ や ダンゴムシ は そら を とびません 。

ハチ には 、

はり

が あります。

はり に さされると 、 とても いたいし 、あぶないので 、 ハチ には ちかづかないように しましょう 。

モンシロチョウは、花(はな)の みつ を すいます。

かげ と たいよう

[

編集

]

たいよう とは 、おひさま の ことです。

- ※ちゅうい

けっして たいよう の 光を、そのまま、みては、いけません。

たいよう を、直せつ(ちょくせつ、直接)、みると、目(め) を 、 いためて しまいます 。

かげ

[

編集

]

太陽(たいよう)の日光(にっこう)と、影(かげ)について。

太陽(たいよう)の日光(にっこう)と、影(かげ)について。

(※ ?中の文字はフランス語です。)

電球(でんきゅう)の光(ひかり)と、影(かげ)。

電球(でんきゅう)の光(ひかり)と、影(かげ)。

(※ ?中の文字はフランス語です。)

ボ?ルのうしろの、かげ

ボ?ルのうしろの、かげ

もの に ひかり が あたると 、 あかるく なります 。

ひかり が あたらない ところ は 、あかるく なりません。

なので、 もの が あると、 その うらがわ は くらくなります。

この もの の うらがわ の くらい ばしょ を

かげ

と いいます 。

日光の通り道に、日光をさえぎる物があると、かげができるのです。日光が物に?たると、かげは、太陽のはんたいがわにできます。

太陽は、東の空から南の空を通って、西に動きます。太陽が動くとともに、日光でできるかげも動きます。

太陽の向きで、かげのできる向きが、かわるので、かげの向き(むき)から、おおよその時刻(じこく)が、わかります。

このような仕組み(しくみ)を利用(りよう)した時計(とけい)に、日時計(ひどけい)があります。

日時計(ひどけい)

日時計(ひどけい)

がけの上から入ってきた光が、ホコリによって見えている、?子(ようす)。

がけの上から入ってきた光が、ホコリによって見えている、?子(ようす)。

光は、空?中では、まっすぐに、すすみます。

光(ひかり)の、はんしゃ(反射)

[

編集

]

鏡(つぼや背後の植物が映る)

鏡(つぼや背後の植物が映る)

光は、かがみ(鏡)で、はねかえります。

かがみで太陽の光(

日光

???「

にっこう

」。)をはねかえすと、日光は、まっすぐ進みます。

光が、はねかえることを、

はんしゃ

(反射)と、いいます。

かがみでの、光のはねかえる角度については、かがみにあたる光の角度と、かがみから、はねかえる光の角度は、おなじです。

かがみでの、光の反射(はんしゃ)。

かがみでの、光の反射(はんしゃ)。

水のなかでの、ひかり

[

編集

]

水中にある、ものの見え方。

水中にある、ものの見え方。

上にあるのは、見てる人の目を、あらわしてる。赤い矢印(やじるし)が、光を、あらわしてる。。

上にあるのは、見てる人の目を、あらわしてる。赤い矢印(やじるし)が、光を、あらわしてる。。

光は、水中に入るときに、まがります。そのため、水中にあるものは、ゆがんで見えます。光は、水面に入るときと、水面から出るときに、まがります。しかし、そのほかのときは、まっすぐにすすんでいます。水中でも、ひかりは、まっすぐに、すすんでいます。

光が、水面などで、まがることを、

くっせつ

(屈折)といいます。

光がまがるのは、光が水に出入りするときだけでは、ないです。光がガラスに出入りするときも、くっせつします。とうめいなプラスチックに、光が出入りするときも、くっせつします。

太陽の光の?度

[

編集

]

日なた は、あかるくて あたたかく、 日かげ は くらく つめたい という せいしつ が あります。

そこで、日なた と 日かげ の あたたかさ の ちがい に ついて がくしゅう しましょう。

くうき や みず の あたたかさ を はかる どうぐ を

おんどけい

(?度計) と いいます 。

そして、 おんどけい で はかられる あたたかさ を あらわした かず を

おんど

(?度) と いいます。

おんどけい(?度計) の つかいかた を おぼえましょう。

左の「℃」(「どシ?」と、よむ。)とかかれた?度計が日本で使われている?度計です。(右のは、アメリカでの?度計で、日本では使わないので、間違えないでください。)

左の「℃」(「どシ?」と、よむ。)とかかれた?度計が日本で使われている?度計です。(右のは、アメリカでの?度計で、日本では使わないので、間違えないでください。)

?度計

(おんどけい)は、

えきだめ

と よばれている 赤い えきたい の たまっている ぶぶん に 、ふれている 土(つち) や 水(みず) 、 空?(くうき) など の ?度(おんど) を はかる どうぐ です。

?度計(おんどけい) は こわれやすい ため 、 あつかう とき は、 じゅうぶん ? を つけましょう。

- おんどけいで、土をほったりしない。おんどけいを、かたい物にぶつけたりしない。おんどけいを、ふりまわさない。

- つくえの上に、おいたままにしない。

- つかわないときや、もちはこぶときは、ケ?スに、いれる。

めもり の よみかた

[

編集

]

おんどを はかり はじめたら、 えきが、うごかなく なるまで、 まちます。 えき の さき が うごかなくなってから、 えき の さき の めもり を よみましょう。

0 から いくつの めもりの ところに、 えき の 先(さき) が あるか を よみます。

おんど を よむ とき は、 えきの先と、目 の 高さ(たかさ) を あわせましょう。

おんど を 、紙に 書く(かく) ときは、 はかった ?度(おんど) の ?(かず) の うしろに「ど」(度)または

℃

(どシ?) という文字(もじ)を、 つけたします。

このように、文字をつけたすのは、その?(かず)が、 なんの?なのかを、ほかの人(ひと)が見ても、わかるようにするためです。

たとえば、紙に、すうじだけが、「24」とかいてあっても、ほかの人には、その?が、24このミカンなのか、?度(おんど)が24度なのか、長さが24センチメ?トルなのか、ほかの人には、「24」という?だけでは、わかりません。

だから、理科では、ひつようにおうじて、?のうしろに、その?が、なにをあらわしているかを分かるようにするために、ことばをつけたします。このような、もくてきで、?のうしろにつけたしたことばを

たんい

(?位)といいます。

℃ という?位(たんい)を書くときは、アルファベットのCの左上に、ちっちゃく丸(まる)をかいています。

じめん の おんど と しめりぐあい

[

編集

]

日なた と 日かげ では、 地めん の ?度 と しめりぐあい に、大きな ちがい が あります。

日なた の じめん は、 日光(にっこう) に よって あたため られる ので、 おんど が たかく なります。

日かげ の じめん は、 日光(にっこう) が あたらない ので、 おんど は たかく なりません。

かがみ で じっけん

[

編集

]

かがみ で はねかえした 日光 を かべ など に あてて、 あたたかさ を しらべて みましょう。

こんど は、 ともだち と きょう力 して 2まい や 3まい の かがみ を つかって、 日光を 1か所(いっかしょ) に あつめて じっけん して みましょう。 かがみ の ? が 多い ほど、 あたたかく、 あかるく なります。

※ きをつけよう。

- はねかえした日光を、人の顔(かお)に ?てないように、 しましょう。

おと

[

編集

]

たいこ を たたく ひと

たいこ を たたく ひと

ふえ を ふいてる ひと

ふえ を ふいてる ひと

たいこ(太鼓) を、 たたくと、 音(おと) が でますね。

ふえ(笛) を、 ふいても、 音(おと) が、でます。

そもそも、 音(おと) とは、 なんでしょうか。

じつは、 音(おと)とは、 空?(くうき) が、 ゆれることです。

だから、 音(おと) を だすには、なんらか の ほうほう で、 空?(くうき)を、 うごかさないと、 音(おと) は でません。

たとえば、タイコ を たたくと、 タイコ の 「まく」 が ゆれて、 小さく ゆれ つづけて いる のを、 見た(みた) こと が ある 人(ひと) も いるでしょう。

音?(おんがく)の授業(じゅぎょう)で、 ときどき、 クラス の みんな が うた を うたってる とき や、?器(がっき) を ならしている とき に、 まわり の もの が、 小さく ゆれている こと が ある のは、 音(おと) に よる 空?(くうき) の ゆれ が、 そのもの に、 ぶつかって いるからです。

耳(みみ) を ふさぐと、 音(おと) が 、 きこえ づらく なる のは、 空?(くうき) の ゆれ が、耳(みみ) の 中(なか) に 、入り(はいり)づらく なるから です。

フエ を ふいて、 音 を だすとき に だって、くち から 空? を 、ふいています。

音(おと) は、空?(くうき) の なか を、つたわって いきます。

なので、 ちょっとくらい、 はなれた ばしょ に いる、 ちかく の 人(ひと) にも、 音(おと) は、きこえます。

動物(どうぶつ) の 口(くち)から、 なきごえ が でるのも、 口(くち) の 中(なか) で、 のど が ふるえて、空?を ゆらして いるから です。

-

ギタ? を ひいてる ひと

-

ハ?プ を ひいてる ひと

-

バイオリン を ひく ひと

おもさ

[

編集

]

あなた は、いろんな ものを、もったこと が ある と して、これから、おはなし を します。 もし、あなたが、病?(びょうき) や ケガで、 もの を もてないのだとしたら、 ごめんなさい。

- おもさ

手(て)に、ものをもったとき、もちあげやすい もの と、もちあげるのが つかれる もの が あっただろう と おもいます。 おなじくらい の 大きさ でも、 紙(かみ) や 木(き) で できたもの を、 もちあげるとき と、 ?(てつ) などの きんぞく で できたもの を もちあげる 時(とき) では、 おもさ の かんじかた が ちがっただろう と おもいます。

このように、おもさ は 大きさ(おおきさ) とは、ちがいます。

おなじ大きさの木材(もくざい)と?(てつ)だったら、? の ほうが、おもい です。

おなじ 大きさ なら、 木材(もくざい) は、 ?(てつ) より も、かるい です。

もの の おもさ の、かんじかた は、 ひと に よって、かんじかた が ちがうかも しれません。

たとえば、 あなた に とって、 おもくて、もちあげられない 物(もの) でも、 おとな の 人 ならば、かんたん に もちあげて しまうことも あります 。

おもさはかり。

おもさはかり。

※ このしゃしんのはかりは、外?のはかりなので、?のとり方が、日本とはちがっているかもしれません。かたちを?考にしてください。

だから、理科(りか)では、みんなが重さ(おもさ) を わかるように、 '

おもさはかり

'など の 道具(どうぐ) を つかって、 おもさ を、 はかります。

はかり を つかう とき は、皿(さら) の 上(うえ)に、 はかりたい 物(もの)を、 のせます。

すると、 のっかった物(もの) の 重さ(おもさ) の ぶん だけ、 はかり の

はり

が うごきます。 はり が、さしている 目もり(めもり) を よんで、 おもさを、 しらべます。

おもさを、紙(かみ) に 書く(かく) とき には、 はかった ?(かず) の うしろ に 「グラム」 と いう ことば を かきます。

このように、ことばを つけたすのは、 その?(かず) が、どの ?(かず) なのか を、ほか の 人(ひと)が 見(み)ても、わかるように するため です。

たとえば、 すうじ だけ が、 「30」 と かいてあっても 、 ほかの人には、 その? が、 30このリンゴ なのか、 ?度(おんど)が30度 なのか、 おもさが30グラム なのか 、 長さ(ながさ) が 30センチメ?トル なのか、 ほかの人(ひと)には、「30」という? だけでは、わかりません。

だから、 理科(りか)では、 ひつよう に おうじて、 ? の うしろ に 、 その ? が、なに を あらわして いるかを わかるように するために、 ことば を つけたします。 このような、 もくてき で、?(かず) の うしろ に つけたした ことば を

たんい

(?位) と いいます。

1000グラム( せんグラム)の こと を、 1

キログラム

(いちキログラム)といいます。

たとえば 3000グラム は 3キログラム です。

おもさ の たんい は、日本(にほん) では、

グラム

と

キログラム

です。せかいじゅうの多くの?が、おもさ の たんいに、グラム と キログラム を つかって います。

1グラム は、とても、かるいです。

かんたん に もちあげられる と おもいます。

1キログラム は 1000グラム の ことです。 1グラム の もの が1000こ(千こ) ある ばあい の、 おもさ です。

1キログラム を もちあげるのは、 ちょっと、たいへん かも しれません。

グラムのことを、 g とかく場合があります。 たとえば、 58g は、 58グラム のことです。

たとえば 389g は、 389グラム の ことです。

キログラムのことを、kgと書く場合があります。3kgは3キログラムのことです。

gというのは、英語(えいご)のアルファベットの G のことです。

- おもさのせいしつ

がっこうの「ずがこうさく」のじゅぎょうで、「ねんど」などをつかったことがあるとおもいます。その「ねんど」のおもさをはかってみましょう。

よういするものは、

ねんど

のほかに、「

おもさはかり

」と、はかりの皿(さら)とねんどをくっつかないようにするための紙(

かみ

)が一枚(いちまい)と、はかったおもさをメモしておくためのメモ用紙(

メモようし

)などです。

どうぐを用意(ようい)するときは、大人のひとに、れんらくをして、「かりても、いいですか」ときいてから、「かりても、いいよ」といわれてから、かりてきてください。

おうちの人からかりるばあいは、おうちの大人の人に、れんらくをして、かしてもらってください。れんらくせずに、かってに、だまって、もちだしたら、ダメですよ。

?校のものをかりる場合も、?任(たんにん)の先生(せんせい)や、理科(りか)の先生に、れんらくをして、「かりても、いいよ」などといわれてから、かりてください。

がっこうの理科室(りかしつ)には、あぶない物(もの)もおいてあります。なので、かってに理科室から、物をもちだしたらダメです。

それに、?校のものは、みんなのものなので、あなたが、かってにもちだすと、ほかのみんなが、こまってしまいます。

まず、ねんどがはいったケ?スから、ねんどをいくらかとりだして、「おだんご」を1こ、つくって、そのおもさを、はかってみましょう。皿(さら)にねんどがつくと、あらうのがたいへんなので、紙(かみ)を一枚(いちまい)もらってきて、皿の上に、しきましょう。あまり、だんごが小さすぎると、はかりづらいです。

まず、だんごを一つ、つくって、そのおもさを、はかります。

はかったおもさのけっかのグラムは、ほかの紙に書いて、わすれないようにしてください。

つぎに、そのだんごを、まだケ?スにはもどさず、だんごのかたちをかえます。かたちをかえたら、おもさは、どうなるでしょうか。

ケ?スのなかのねんどは、つけたしたらダメですよ。

かたちをかえただんごを、おもさはかりで、はかってみましょう。そして、はかったけっかを、メモに書いておいた、前(まえ)のかたちのおもさと、くらべてみましょう。

ねんどのかたちをかえても、おもさは、かわらなかったとおもいます。

(※ もし、おもさがかわったとしても、メモようしには、はかったままのおもさを書いてください。けっして,はかったことのないウソのおもさを、メモには書かないでください。

そして、おもさが?わった理由(りゆう)を、かんがえてみたり、お母さんなどの大人の人に、きいてください。)

((こどもは、このカッコの中の「※」を、?まなくていいです。もし、おもさがかわっっときに、大人のひとにきくときに、このカッコの中を?んでもらってください。

- ※ 保護者のかたなどへ??? 一般には、形を?えても重さは?わりません。ですが、はかりの、種類によっては、物を?っけた場所によって、すこしだけ?値が?わることがあります。物を?っけ直した時に、位置が?わる場合がありますし、このため重さがかわったのかもしれません。ほかにも、ねんどのじっけんでは、手や紙に粘土がつくので、そのおもさのぶんだけ、結果が?わったのかもしれません。))

かたちをかえるだけでなく、向き(むき)をかえて、おもさをはかってみましょう。向きがわかりづらかったら、かたちをかえて、むきをわかりやすいかたちにしてください。

むきをかえても、おもさはかわらなかったとおもいます。

他にも、ねんどを分けてみよう。だんごを2個にわけて、おもさをはかってみよう。どうなるでしょうか。

2個にわけただんごを、ふたつとも皿の紙の上にのせて、まとめて、はかってみてください。

ふたつ、まとめて、はかったときのおもさは、まえの1個だったときのおもさと、かわらないはずだとおもいます。

じっけんにつかったどうぐは、かしてくれたひとに「ありがとうございました」という、お?(おれい)を言ってから、キチンとかえしにいってくださいね。

空?(くうき)と水(みず)について

[

編集

]

空?(くうき)について

[

編集

]

この空?(くうき) に かんする、 じっけん を するとき は、おかあさん など の、 おとな の かた に、みてもらって くださいね。 ひとり で じっけん したら、 ダメ ですよ。

むりに、じっけんをしなくても、いいですよ。

つぎの、カッコのなかは、おとな の かた への、 ちゅういがき です。 もし、じっけん を したい ばあい は、ちゅういがき を よんでもらって ください。

- (保護者の方へ???本書の記述は、安全には、なるべく配慮していますが、しかし、不慮の事故の可能性などもあります。たとえば、ふくろを使った??では、もしイタズラをすると、窒息する危?もあります。他にも、コップなどを使った??では、ガラス製のコップなどは割れる可能性もあります。また、ウィキペディアには免責事項があります。事故が起きても、責任は取りません。ペ?ジ末尾の免責事項をお?みください。)

まず、わたしたちの、まわりには、空?(くうき) が あります。わたしたちは、鼻(はな)から、空?(くうき)を、すって います。

目(め)には 見(み)えませんが、 空?(くうき) が あります。

「空?が、たしかに、せかいには、あるんだ。」ということをたしかめる方法(ほうほう)には、

たとえば ビニ?ル袋(ぶくろ) に、 空?を 入れて、

ふくろの口 を 手で ふさいで 空?を、 とじこめてから、

水の中 に 空? が 入った ふくろ を いれると、

ふくろ の すきま から、 空?(くうき) が もれて、あわ が でるかも しれません。

じっけんをやるときは、あまり、ふくろが大きすぎると、くうきをあつめるのが、たいへんになります。うまく大きさを、工夫してくださいね。

あと、くれぐれも、ふくろのなかに入っては、ダメですよ。あぶないですよ。うんがわるいと、空?(くうき) が すえなくなって、 死(し)に ますよ。

おなじように、 くれぐれも、 ふくろの中に、 顔(かお)や 鼻(はな)を 入れては ダメですよ。 うんが わるいと、 空?(くうき)が すえなくなって、 死にますよ。

また、コップなど が あれば、 コップの口 を 下に むけて、 コップを 水に 入れれば、 空?(くうき)が とじこめられます。そのまま、水の中で コップを 上に むければ、 空?が うかび 上がって、 おおきな あわ に なって、 でてきます。 ペットボトル の びん が あれば、 それを つかっても、 にたような じっけん が できます。

あわ が うかび あがる こと から、 どうやら、 水(みず)のなか では、空?(くうき)が、 うかび あがる らしい ですね。

コップを つかうとき は、 おとしたら、 われて、あぶないので、?(き)をつけて くださいね。 もしじっけんをするなら、できれば、プラスチックでできたコップで じっけんを やると、あんぜんだと おもいます。

風船(ふうせん) を、 しってる でしょうか。 ふくらませる と 丸く(まるく)なる、 あの フ?セン の こと です。

フ?センが なければ、 同じくらいの大きさの ビニ?ルぶくろ でも かまいません。

フ?センに 空?(くうき)を入れて、フ?センの口を とじて、水に入れて、手(て)を はなすと、フ?センは 水(みず)に、うきますよね。

水の入った、ふくろは、どうも、うかぶ らしい ですね。

プ?ル など で つかう 浮き輪(うきわ) も、おなじ しくみ です。

フ?セン でも、 ビニ?ル ぶくろ でも、 なんでも いいのですが、 空?(くうき)を 半分(はんぶん)くらい 入れて、 ふくろの口を しめてみましょう。

ふくろの口をしめるには、 ちょうちょ結び(むすび) をするなり、 輪ゴム(わゴム) でとめるなり、 いろいろと 工夫(くふう) してください。

ふくろ に 入れる 空?(くうき) は、半分(はんぶん) ぐらいまで で、 いいですよ。

あんまり 空?(くうき)を いれすぎると、 つぎ の じっけんが、 わかりづらくなるので、 空?(くうき) は 半分(はんぶん) くらいに しといて くださいね。

半分(ほんぶん)くらい 空?(くうき)を いれた ふくろの 口(くち)を とじて、 ふくろを まげようと したら、 まげられますよね。

空?(くうき) が もれていないことを、 かくにん したいなら、 ふくろ を 水の中 に 入れて、 じっけん すれば、いい と 思いますよ。

このように、 どうも、 空?(くうき)は、 形(かたち)を かえられる ようですね。

空?(くうき) は ちぢめられるけど、 水(みず) は ちぢめられません。

みず の せいしつ

[

編集

]

- 水(みず) の はかりかた

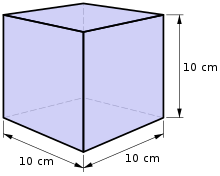

リットルと、立方(りっぽう)センチメ?トルとの、かんけい。

リットルと、立方(りっぽう)センチメ?トルとの、かんけい。

水(みず) や 、サラダ油(サラダあぶら)のような、液?(えきたい)の大きさをはかるたんい(?位)として、

リットル

という

たんい

(?位)があります。

1リットルは?積(たいせき)の?位(たんい)です。

1?が10センチメ?トルの立方?の?積とおなじです。つまり、1リットルは、1000立方センチメ?トルです。

- ( 1000立法センチメ?トル = 10センチメ?トル ×10センチメ?トル ×10センチメ?トル )

水(みず) の たいせき を はかるとき には、 リットル の、 たんい を つかいます。

リットルは、記?(きごう) で、

L

と かきます。

たとえば、 2L は、 2リットル の ことです。

1リットル の 水 の おもさ は、1000グラム に なります。 おもさ の たんい を、 キログラム に すれば、 水 が 1リットル の とき の おもさは 1キログラム です。(1000グラムは1キログラムです。 1000g = 1kg です。)

油(あぶら) などの、水でない えきたい だと、 1リットル の おもさ は、 ちがう おもさ に なります。

1リットルだと、はかりたいものにたいして、大きすぎる 場合(ばあい) が あるので、 そのばあい、

デシリットル

という たんい を つかいます。

デシリットル は、記?(きごう) で、 dL と かきます。

1リットル

は

10デシリットル

です。

記?(きごう) を つかって かくと

- 10dL = 1L

です。

上(うえ) の ?年(がくねん) では、 ビ?カ? や フラスコ という いれもの を つかう ばあい が あります。 ビ?カ? とは、 また、 フラスコ とは、 理科 の じっけんで、 えきたい を はかるため の いれもの です。

この ビ?カ? や フラスコ には、 えきたい の たいせき を、わかりやすく するため 、

めもり(目盛り) が かかれている ばあい が あります。

- 水(みず)の、せいしつ

水(みず)を いれた ピストン を おしても、 水 は ちぢみません。

水は、食?(しょくえん)や、砂糖(さとう)などを、とかせます。食?というのは、「しお」のことです。なめると、しょっぱい、「しお」のことを、理科(りか)では

食?

(しょくえん)といいます。

さとう とは、 なめると、 あまい あじ の する、 あの 「さとう」 の こと です。

「水に、とける」というのは、食?を水に入れて、かきまぜると、目に見えなくなります。

ものによっては、水にとけない物(もの) も あります。 水 に 木(き)の枝(えだ) や はっぱ を いれても、 枝(えだ) も はっぱ も 、水(みず)に とけません。

水(みず)に、食?(しょくえん)をとかして、食?水(しょくえんすい)を作っているときの、ようす。

水(みず)に、食?(しょくえん)をとかして、食?水(しょくえんすい)を作っているときの、ようす。

じっけんは、むりして、じっけんしなくてもいいです。

このように ものがとけた 水(みず)の こと を、

水ようえき

(すいようえき) と いいます。

しお が とけた 水(みず) は、しお の 水ようえき です。

さとう が とけた水 は、 さとう の 水よう液 です。

ともかく、水は、しおや、さとうなどをとかせます。

食?(しょくえん)がとけた水(みず)のことを、

食?水

(

しょくえんすい

)といいます。

海(うみ)の水(みず) が、 しょっぱいのは、 海の水の中に、 食?が、 とけて いるから です。

なお、海の水のことを 海水(かいすい)と、 いいます。

水に、 ものをとかしたら、 その もの を とかした おもさ の ぶん だけ、 水よう液(すいようえき) は、おもく なります。

たとえば、 500グラム の、 まだ なにも とかしていない 水 に、 これから 20グラム の ?(しお) を、とかした と しましょう。 すると、 食?水(しょくえんすい) の おもさ は、 ぜんぶ で 520グラム に なります。

水に、 もの を とかしても、 水よう液 の、 ?積(たいせき) は、 かわりません。

水(みず) は、しおや、さとうなどを、とかせる量(りょう)に、かぎりがあります。

みず の たいせき を かえないで 食?(しょくえん) を いれ つづけると 、 さいご には 、 とけなく なります。

水(みず)に、 もの が とけなく なったこと を、 「水が、

ほうわ

した。」 と いうふうにいいます。

水よう液は、とうめい(透明、???すきとおっている、ということ。)です。

水よう液は、時間(じかん) が たっても、 水よう液 は とうめい の まま です。

水 に とかせる物のおもさは、 水 の たいせき が おおい ほど、 とかせる おもさ も おおく なります。

水 の たいせき を、 2ばい(2倍) に すれば、 とける 食? の おもさ も、2ばい に なります。

とかされる 物 の しゅるい によって、 水 の ?せき が おなじ でも、 とける 物の おもさ は、 かわります。

たとえば、20℃の水が、なにもとかしていない水だとして、たいせきが1デシリットル、つまり おもさ は 100g(= 100グラム)の みず が あったとします。 この 100g の 水 に、砂糖(さとう) は 200gくらいまで、とけます。

おなじ?せき 10デシリットル の みず で、おんど が 20℃の、まだ、なにもとかしていない水 100g には、 ?は、これから37gくらいまで、とけます。

このように、 おなじ たいせき の みずでも 、しお と さとう では 、とかせる おもさ が ちがいます 。

こおりと、こおりをもっている人の手。

こおりと、こおりをもっている人の手。

こおりをもつと、とてもつめたいので、マネしないでくださいね。

じっけんは、むりして、じっけんしなくてもいいです。

冬(ふゆ)の、さむい日に、水は、どうなるでしょうか。水は?度(おんど)が 0度(ゼロど) に なると、

こおり

に なります。

冬になると、水が こおる こと が あるのは、このような、げんしょう です。

-

しもばしら (霜柱)

-

つらら

-

じゅひょう (樹氷)

マイナスの?度(おんど)のこおりを、あたためていくと、ゼロ度(ゼロど)になったときに、こおりは、水にもどります。

雪(ゆき)の、ふったあと。

雪(ゆき)の、ふったあと。

雪(ゆき)がふった日の、つぎの日があったい日だと、雪がとけるのは、??が0度よりも?度が高くなって、雪がとけて水になったからです。

雪(ゆき)も、こおりです。

水が、こおりはじめてから、ぜんぶ、こおって、こおりになるまでの?度は、ゼロ度のままです。

かんぜんにこおったこおりは、マイナスの?度です。

??(きおん)

[

編集

]

??の、はかり方

[

編集

]

?度計(おんどけい)。

?度計(おんどけい)。

この しゃしん の ばあい、うえ の ぎんいろ の ぶぶん の よう に、ほそく なってる ところ が 「えきだめ」 です。

??

(きおん) とは、空?(くうき)の?度(おんど)のことです。??(きおん)をはかるには

?度計

(おんどけい) をつかいます。

じつは、地面(じめん)からの距離(きょり)によって、?度はかわります。だから、??をはかるときは、高さ(たかさ)をきめるひつようが、あります。高さは、だいたい、高さは1.2m(メ?トル)から1.5m(メ?トル)くらいの高さが、??をはかるときの高さです。

こうやって、高さをきめておかないと、もしも、ほかの人が、はかったときの?度と、くらべることができなくなって、こまります。

いっぱんに、地面にちかい場所は、太陽からの光によって、あたためられているので、地面に近づくほど、?度が高いです。

「1.2m(メ?トル)から1.5m(メ?トル)の、30cmの高さのちがいで、??はちがわないの?」と、思うかもしれませんが、小?生は、?にしないで、大丈夫です。

?度をかえるものは、

直しゃ日光

(ちょくしゃ にっこう)が、あたっているか、あたっていないかでも、?度は、かわります。なので、??をはかる場合は、どちらかにきめるひつようがありますね。

理科では、??をはかるときは、「ひかげ」(日陰)ではかる、つまり、直しゃ日光が?たらない場所ではかる、というふうに決めています。

さらに、おなじ日かげでも、ドアやまど(窓)をしめた部屋(へや)の中のように、そとからの風(かぜ)がふかないところと、ドアや窓をあけた部屋とでは、?度はちがいますよね。風通しの少ない場所では、?度は、?化しやすくなります。いっぽう、風通しのよいところは、まわりの平均的(へいきんてき)な??に、ちかくなります。

だから、外からの風がふく、風通し(かぜとおし)のよい場所で、??をはかると、理科では、きめています。

??のはかりかたを、つぎの文(ぶん)に、まとめます。

- ??の、はかりかたの、きまり

- 風通し(かぜとおし)の良い場所で、??を、はかる。

- 地面からの高さは、1.2m(メ?トル)から1.5mの高さで、??をはかる。

- 直しゃ日光(ちょくしゃにっこう)の?たらない、日かげで、??をはかる。

です。

そのほか、??にかぎらず、?度計をつかうときの、はかりかたとして、

- ?度計に、息(いき)を、ふきかけてはいけません。

- 液だめ(「えきだめ」、????度計の下のほうにある、赤い、ふくらんだ部分です。)、液だめに、さわっては、いけません。液だめに、息をふきかけても、いけません。

じしゃく

[

編集

]

じしゃく

じしゃく

じしゃく

とは、?(てつ)にくっつくという、ふしぎな道具(どうぐ)です。

では、じしゃく に ついて まなびましょう。

み の まわり に ある いろいろ な もの に じしゃく を ちかづけ、どのような もの が くっついたか しらべてみましょう。

じしゃく は、

?

(

てつ

)で できている もの を ひきつける 力(ちから) が あります。

たとえば?(てつ)で できた あきかん や クリップ です。

また、アルミニウム など の ?いがい の 金ぞく や プラスチック など 金?でない もの は、じしゃく を ひきつけません。

また、テレビやビデオテ?プ、パソコンなどの 電?せいひん(でんきせいひん、電?製品) や テレホンカ?ド の ような お金(おかね)の 役わり(やくわり) をするカ?ドに じしゃく を ちかづけると、つかえなくなってしまいますので、ぜったいにやめましょう。

さてつ

さてつ

さてつ

さてつ

すな場(すなば)や ?校(がっこう)の運動場(うんどうじょう)のすなの中(なか)とか、海(うみ)の砂浜(すなはま)には、「

さてつ

」とよぶ、じしゃくに引きつけられる ?い こな が あります。

さてつ あつめ を してみましょう。

ポリエチレン(ビニル)の ふくろ の 中 に、じしゃく を 入れて(いれて)、すな に ちかづけるだけです。

こうして あつめた さてつ を もってかえりたい とき は、さてつのついた じしゃく入り の ふくろ を、ようき に もっていき、 じしゃく を さてつ に ふれないよう に 注意(ちゅうい)して とりだしましょう。

すると ふくろ から ようき に さてつ が おちます。

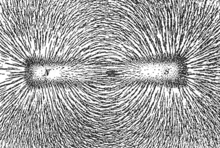

じしゃく の きょく

[

編集

]

じしゃく には、「Nきょく」(エヌきょく) と 「Sきょく」(エスきょく) が あります 。

Nきょく は、あかい ところ です。

Sきょく は、あおい ところです。もしくは、Sきょく は みどり だったり、いろ が ついていない のも あります。

じしゃくは、Nきょく と Sきょく のところ(はしのところ)のほうが、よく じしゃくを ひきつける 力(ちから)が あるのです。

じしゃくを2つ 用意(ようい) しましょう。おもしろい?見(はっけん)が できます。

1つのじしゃくを、もう1つのじしゃくに ちかづけましょう。 くっついたり、にげようとしたりします。

これには、ひみつがあります。

おなじ きょく どうし だと、しりぞけあうのです。ちがうきょく どうし だと、ひきあう のです。

? と じしゃく の?係

[

編集

]

?(てつ)は、じしゃく に なります。じしゃくのはしで、ゼムクリップやくぎを、同じほうこうに、2かい または 3かい ぐらい こすります。 そして、その?(てつ)を、べつの?(てつ)にくっつけてみましょう。

?(てつ)は、じしゃくになるのですね。みなさんもためしてみましょう。

ほうい じしゃく

[

編集

]

方位(ほうい)じしゃく

方位(ほうい)じしゃく

ぼうのようにほそながい、ふつうのぼうじしゃく(棒磁石)を、水にうかばせた、はっぽうスチロ?ル(?泡スチロ?ル)の上(うえ)に、ぼうじしゃくをのせることで、じしゃくのNきょくは、きたのほうがくを、さししめします。

これをりようして、ほうがくをしることができます。

これをりようした物(もの)が、

ほういじしゃく

(方位磁石)です。

「ほういじしゃく」という、ほうがくをさししめす、じしゃくがあります。これがじしゃくであることをたしかめるには、ぼうじしゃくをちかづけると、ほういじしゃくの「はり」がうごくので、たしかめられます。ほういじしゃくは、赤いろの「はり」が北(きた)のほうがくを、さししめします。ほういじしゃくに書かれた「N」いう文字は、英語(えいご)の北(きた)をあらわすNORTH(ノ?ス)の頭文字(かしらもじ、???さいしょの文字)です。ちなみに、Wが西(にし)で、Eが東(ひがし)で、Sが南(みなみ)です。NとかWとかEとかSは、英語が由?(ゆらい)です。

- 英語では東西南北(とうざいなんぼく)の方角は、EAST「イ?スト」で東(ひがし)、 WEST「ウェスト」で西(にし)、 SOUTH「サウス」で南(みなみ)、NORTH「ノ?ス」で北(きた)、です。英語は、小?一年では、おぼえなくてもいいです。ここでしょうかいした英語(えいご)は、方位磁石(ほういじしゃく)をつかうときの、さんこうにしてください。