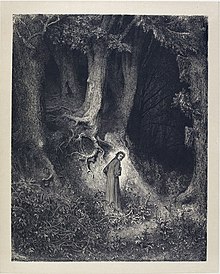

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura

(I, vv. 1-2). Illustrazione di

Paul Gustave Dore

.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura

(I, vv. 1-2). Illustrazione di

Paul Gustave Dore

.

Il

canto primo

dell'

Inferno

di

Dante Alighieri

funge da

proemio

all'intero poema, e si svolge prima nella selva e poi sul pendio che conduce al colle; siamo nella notte tra il 7 e l'8 aprile

1300

(

Venerdi Santo

), o secondo altri commentatori tra il 24 e il 25 marzo

1300

(anniversario dell'

Incarnazione

di

Gesu Cristo

).

Qui Dante incontra

Virgilio

, che lo accompagnera nella visita dell'

Inferno

, prima tappa della sua purificazione dal

peccato

.

La prima pagina dell'Inferno in un incunabolo miniato

La prima pagina dell'Inferno in un incunabolo miniato

Dante

ha trentacinque anni (nel mezzo, cioe a meta della sua vita) quando si ritrova, avendo smarrito la "giusta via" (retta via), in una selva oscura, allegoria della perdizione e del

peccato

. Piu egli si incammina, piu questa via diventa cupa, buia e paurosa. A un certo punto, essendo sera, egli si rende conto che ormai si e perso e che non puo piu uscire, dunque decide di trascorrere la notte li. Al mattino, Dante nota che a svegliarlo sono i raggi del sole, che rappresentano

allegoricamente

la presenza di

Dio

nella

Commedia

. Allora, grazie alla luce del sole che gli infonde coraggio, forza ed energia, decide di continuare ad esplorare. Appena iniziata la salita del colle, pero, tre fiere (una

lonza

, cioe una lince dal mantello variegato, un leone con la testa alta e fame rabbiosa e una lupa che, per la sua magrezza, sembrava piena di ogni brama) impediscono il cammino, al punto che, perduta la speranza di raggiungere la vetta, il poeta viene respinto nella valle della perdizione e cade dal colle.

All'improvviso pero, scorge una figura, alla quale chiede se sia un uomo in carne ed ossa o uno spirito. Ad essa, con animo accorato, chiede aiuto: e l'anima di

Virgilio

.

Alessandro Vellutello

, la selva del peccato (

1534

)

Alessandro Vellutello

, la selva del peccato (

1534

)

Nel mezzo del cammin di nostra vita

/ mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via era smarrita

. Nel primo verso della

Divina Commedia

, Dante pone l'accento subito su come la sua sia un'esperienza collettiva, usando l'aggettivo "nostra" invece di "mia"; per lui la meta della vita di un individuo sono i trentacinque anni, poiche riteneva che l'eta media di un uomo fosse di 70 anni (lo scrisse nel

Convivio

,

IV 23, 6-10

, a sua volta citando dal

Libro dei Salmi

), ed e proprio da questa indicazione che e stato ricavato l'anno della sua nascita, il 1265. Egli parla infatti nel 1300, un anno altamente simbolico, nel quale si svolse il primo

giubileo

; inoltre la parola

cammin

introduce gia il tema del

viaggio

che il poema tratta. Il primo verso riecheggia un passo del

Libro di Isaia

(38,10): "Io pensavo: nel mezzo dei miei giorni me ne andro, alle porte degli inferi saro trattenuto per il resto dei miei anni, non vedro piu il signore nella terra dei vivi".

[1]

Alcuni critici hanno avanzato un'avvalorata teoria riguardo al valore dell'aggettivo "nostra", che sarebbe da attribuire alla volonta di Dante di inserire nei versi della Commedia la maggiore quantita di nozioni culturali possibile: l'aggettivo, infatti, potrebbe essere riferito alla cosiddetta "teoria del grande anno storico". Questa teoria fu naturalmente argomentata dagli

stoici

in epoca antica: secondo loro, la durata della vita del mondo e di 1300 anni, all'inizio dei quali i pianeti (ovviamente nella teoria geocentrica) erano tutti perfettamente allineati; secondo questa teoria, di conseguenza, nel momento in cui, 1300 anni piu tardi, fosse accaduto ancora, il mondo sarebbe stato vittima di un grande incendio da cui poi si sarebbe rigenerata una nuova terra popolata da una nuova umanita. La teoria degli stoici, quindi, pone Dante nel momento preciso dell'anno a meta del 1300, percio possiamo affermare che il 1300 e, per gli stoici, il 6500º anno dalla creazione del mondo. Possiamo affermare questa teoria escatologica sulla base di alcuni complicati calcoli che possiamo svolgere all'interno della Commedia. Stando a questi calcoli, e alla teoria stoica in se e per se, l'allineamento dei pianeti sarebbe dovuto avvenire l'8 giugno 2007. Non c'e stato nessun incendio rigeneratore ed escatologico, ma la presenza di una teoria proveniente dalla filosofia stoica nella Divina Commedia e affascinante e davvero fondatissima, nonostante l'ipotesi piu accreditata continui ad essere quella del Dante trentacinquenne che, dopo la morte di Beatrice, si trova in una selva fatta non solo di peccato e perdizione, ma anche di grande e terribile dolore.

L'azione inizia

in medias res

. Cio permette a Dante di evitare alcuni punti "scomodi" della narrazione, durante i quali finge di non ricordare le cose, sviene o e comunque assente a livello intellettivo, anche se fisicamente c'e sempre. Il poeta si e smarrito in una selva oscura, in senso

allegorico

un momento difficile della vita del poeta e piu in generale la cosiddetta

selva del

peccato

o dell'errore. Come noto

cronotopo

, la selva oscura rappresenta la perdizione e l'errore nella Commedia, analogamente a quanto avviene nella favolistica popolare. La

diritta via

invece rappresenta chiaramente la rettitudine, e quindi il cronotopo opposto, (opposto di "devianza") morale, spirituale, eccetera.

E che dolore, che paura, e per il Dante-narratore (nel

flashback

con il quale e raccontato tutto il poema) ricordare la "durezza" delle

selva selvaggia

, intricata e difficile.

Questa selva (ovvero il peccato) era cosi amara che la morte e una cosa appena peggiore (intesa come la dannazione), ma per poter parlare del bene che il poeta vi incontro, egli si appresta di buon grado a rivivere quell'esperienza: e il concetto di

commedia

stessa, che da un inizio duro e difficile si coronera con un lieto fine.

Dante non ricorda bene come ha fatto a smarrirsi, a causa di un torpore dei sensi che gli fece perdere la

verace

via (anche qui e chiaro il senso allegorico sotto al mero avvenimento). Tuttavia, nonostante questa prima descrizione negativa, Dante ci fa notare che c'e sempre una speranza di salvezza: infatti la retta via e "smarrita", non perduta; cio ci rimanda al fatto che quest'opera e pur sempre una "commedia" con inizio negativo (l'inferno) e finale positivo (il paradiso).

A un certo punto Dante arriva ai piedi di un colle (o

dilettoso monte

al v. 77) dove termina la selva (la

valle

), dietro il quale sta sorgendo il sole e che calma un po' la sua inquietudine. La luce simboleggia la Grazia divina, che illumina il cammino umano, quindi il colle e una via di salvezza, da alcuni interpretato come la felicita terrena alla quale ogni uomo tende naturalmente. Dante crede di poter raggiungere il colle con le sue forze e inizia a passare quella paura che gli aveva colmato il cuore nella notte passata

con tanta pieta

, con tanto dolore. I versi danteschi (...

al pie di un colle giunto

....

guardai in alto

....

Allor fu la paura un poco queta

....vv. 13-19) richiamano quelli di un

salmo

biblico (CXX, 1): "Alzai i miei occhi verso un monte dal quale mi verra il soccorso".

La prima

similitudine

del poema e proprio dedicata a questo senso di sollievo: come colui che scampato da annegamento arriva con fatica alla riva marina e si guarda indietro per rivedere quell'acqua

perigliosa

, cosi Dante si gira per vedere quel passaggio

che non lascio gia mai persona viva

. Quest'ultimo passaggio e un po' oscuro perche e ambiguo se il soggetto sia il passo o la persona, e in ogni caso vuol dire che nessuno e immune dal peccato o che nessuno puo uscirne senza la luce della Grazia divina.

Dante si riposa un attimo e riparte, in salita (con una perifrasi,

si che'l pie fermo sempre era 'l piu basso

, ossia in modo che il piede fermo fosse piu in basso rispetto a quello che avanza nel passo).

La salita e appena iniziata quando appare una lonza leggera e molto veloce, coperta da una pelliccia maculata, che non si vuole togliere davanti a Dante, anzi lo ricaccia indietro, con

paronomasia

indicante l'esitazione, tramite balbettamento simulato, di Dante spaventato. La lonza, cosi come gli altri animali che seguiranno, sono simboli di virtu o debolezze specifici, secondo le indicazioni dei

bestiari

medievali, e in questo caso gli antichi commentatori sono tutti concordi nell'indicarla come simbolo di

lussuria

o di invidia (sta ad indicare Firenze).

Dante non dice se questa lonza si avvicini o scappi, ma inserisce uno stacco sull'ora: e il tempo del mattino nel quale il sole saliva con quelle stelle (quella costellazione) che erano con lui al momento della Creazione: la prima costellazione dello

zodiaco

e l'ariete, quindi era un tempo vicino all'

equinozio

di

primavera

, momento propizio dell'anno che fa sperare a Dante di poter evitare quella fiera

a la gaetta pelle

, cioe maculata.

Ma la speranza e subito cancellata dall'apparizione di un

leone

, che pare andare incontro a Dante con la testa alta e con

rabbiosa fame

, di tale impeto che pareva che l'aria

ne tremesse

(la voce "tremesse" e un

hapax legomenon

: da alcuni e considerata una

lectio difficilior

, da altri un errore per

temesse

[2]

). Il leone viene indicato come simbolo di

superbia

. Subito appare anche una

lupa

, carica dei segni del corpo e nella magrezza di tutta la sua bramosia. Essa avrebbe, secondo Dante, reso infelice la vita di molte altre genti e gli si avvicina con aspetto talmente spaventoso che Dante perde tutta la speranza di raggiungere il colle. La lupa e la bestia piu pericolosa ed e indicata come simbolo di avidita (la Chiesa, che vuole sempre di piu - e non, come e erronea credenza, di avarizia; infatti, l'avarizia indica la tendenza a tenere per se e non donare cio che gia si possiede; l'avidita, o cupidigia o bramosia, indica la volonta di possedere un bene in quantita sempre maggiore): l'attaccamento a questi beni e il piu radicato nell'uomo e il piu difficile da superare. Infatti Dante, come un avaro o un giocatore d'azzardo che tutto acquista finche non perde tutto, si sente adesso triste e sconfortato, per via della bestia

sanza pace

, cioe implacabile. La lupa si avvicina a poco a poco e respinge Dante dove

'l sol tace

, cioe nella selva del peccato.

Altri indicano le tre bestie anche come simboli delle tre categorie di peccati che corrispondono alle zone dell'Inferno: incontinenza (lonza), violenza (leone) e frode (lupa). Altri ancora ne fanno un'interpretazione politica dei poteri deviati che reggevano l'Italia medievale: la lupa come la

Roma

papale (si pensi alla

lupa capitolina

), il leone come l'

Impero

e la lonza come i feudatari. Delle tre fiere e comunque la lupa che ha suscitato piu problemi di interpretazione: se alcuni, come

Charles Singleton

, l'associano alla frode, altri grandi commentatori danteschi, come Gorni, la identificano con l'invidia.

Evidentemente Dante ha attinto l'idea delle fiere da un passo biblico del

profeta Geremia

(V, 6): "Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in agguato vicino alle loro citta: quanti escono saranno sbranati, perche si sono moltiplicati i loro peccati, sono aumentate le loro ribellioni."

Nel primo canto lo spazio e presentato secondo la contrapposizione basso-alto (valle-colle), a cui corrisponde l'

antitesi

buio-luce di origine

liturgica

: essa indica l'eterna lotta fra il bene e il male, tra il peccato e la

Grazia

, infatti rimanda alle parole evangeliche di

Gesu Cristo

: "Io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre". (

Vangelo di Giovanni

, 12). L'opposizione spaziale e anche indicatrice della gerarchia morale peccato-salvezza: la

selva oscura

(v. 2) e collocata in

basso loco

(v. 61), rispetto al colle che e posto in alto ed e illuminato; e priva di luce in quanto non e illuminata dal sole

che mena dritto altrui per ogni calle

(v. 18).

[3]

Illustrazione al Canto I di

William Blake

Illustrazione al Canto I di

William Blake

Canto 1

,

Giovanni Stradano

, 1587

Canto 1

,

Giovanni Stradano

, 1587

Mentre Dante non solo torna indietro, ma

rovina

, cioe precipita ripiombando nella selva peccaminosa, improvvisa ecco un'altra apparizione dal nulla di questo canto: qualcuno, che sembra fioco

[4]

per essere stato a lungo in silenzio (

chi per lungo silenzio parea fioco

, con

ossimoro

: si vedra presto che rappresenta la Ragione a lungo sopita), si manifesta davanti agli occhi di Dante e il poeta si rivolge a lui impaurito chiedendogli misericordia, sia che sia

ombra

, cioe anima trapassata, od

omo certo

, cioe vivo.

Subito la figura risponde: (parafrasi) "Non sono un uomo, ma uomo fui"; e come per presentare un biglietto da visita specifica che i suoi genitori furono lombardi,

[5]

mantovani

entrambi; e che nacque

sub Iulio

, cioe al tempo di

Giulio Cesare

, anche se non lo vide (

ancor che fosse tardi

), e visse sotto il buon

Augusto

al tempo degli

dei falsi e bugiardi

, cioe del

paganesimo

. "Poeta fui e cantai del valente figlio di

Anchise

che venne da

Troia

dopo che la superba

Ilion

(altro nome di Troia) venne incendiata": sta parlando di

Enea

e dell'

Eneide

. Poi fa una domanda direttamente a Dante:

≪Ma tu perche ritorni a tanta noia?

(inteso come dolore, angoscia)

/ perche non sali il dilettoso monte / ch'e principio e cagion di tutta gioia?≫

.

Dante ha riconosciuto il suo maestro e lo chiama per nome, vergognandosi un po' per la sua importanza: (parafrasi) "Sei tu quel

Virgilio

e quella la fonte di tanto parlare come un fiume? Tu che sei l'onore e il lume degli altri poeti, fa' che mi valga il lungo studio e il grande amore avuto per la tua opera: tu sei il mio maestro e il mio

autore

(autorita), sei l'unico dal quale presi quel bello stile (poetico) che mi ha reso onore." Nella commedia, Virgilio e l'allegoria della ragione.

Dopo essersi raccomandato cosi animatamente, Dante chiede al

famoso saggio

se puo aiutarlo con quella bestia che lo ha fatto tornare indietro e che gli fa tremare

le vene e i polsi

. Virgilio allora indica a Dante, che ha iniziato a piangere, come a lui convenga iniziare un altro viaggio per uscire da questo luogo, perche la lupa non lascia passare nessuno ma anzi arriva a uccidere chi tenta di passare a causa della sua natura malvagia: essa non soddisfa mai la sua

bramosa voglia

e, anzi, dopo aver mangiato e piu affamata di prima; molti sono gli uomini (animali) che si fanno vincere dalla cupidigia (che la cupidigia lega a se) e saranno ancora molti, fino alla venuta di un salvatore (il veltro) che uccidera la lupa con dolore.

Il fatto che Dante chiami quest'animale

lupa

e non

lupo

potrebbe essere indice di come egli volesse forse alludere anche alla

lupa capitolina

, cioe a

Roma

, sede del papato corrotto.

Dante sceglie come sua guida Virgilio per diversi motivi:

- in primis

, nella quarta

bucolica

egli aveva cantato la nascita di un

puer

che avrebbe riportato nel mondo l'

eta dell'oro

(secondo l'interpretazione in chiave allegorica della classicita vigente nel

Medioevo

, Virgilio era ritenuto uno spirito profetico per aver preannunciato la nascita di Cristo, sebbene il poeta romano parlasse in realta del figlio di

Asinio Pollione

);

- Virgilio e nel Medioevo considerato il simbolo della

ragione

che non ha ancora conosciuto la pienezza della

rivelazione cristiana

. Egli e pertanto in grado di condurre Dante per l'Inferno e per il Purgatorio, ma non per il Paradiso (sara necessaria Beatrice-

teologia

);

- Virgilio aveva celebrato l'

impero

di

Augusto

,

archetipo

e realizzazione provvidenziale dell'ideale di impero universale che Dante aveva esaltato nel

De Monarchia

come la soluzione al degrado morale e politico dell'Italia e dell'Europa (Dante deplorava infatti il fatto che, dopo

Federico II

, in Italia fosse assente la figura imperiale);

- Virgilio aveva narrato la discesa di

Enea

negli

Inferi

, e sarebbe quindi stato un ottimo maestro nel viaggio nei regni ultraterreni (lo stesso Dante nel

secondo canto dell'Inferno

si inserira tra la schiera di personaggi illustri scesi secondo la tradizione agli Inferi, cioe Enea e

San Paolo

).

Stava dicendo Virgilio quindi che la lupa vivra indisturbata finche

'l

veltro

/ verra, che la fara morir con doglia

.

Il veltro, nel linguaggio tecnico dell'attivita venatoria, e un termine che indica il cane da caccia (si confronti l'uso per esempio in

Inferno, XIII

v. 126): quindi Dante resta nell'

allegoria

animalesca e spiega che un cane da caccia fara finalmente morire dolorosamente questa lupa dell'avidita, cacciandola (terzina ai vv. 109-111) di citta in citta (

villa

qui e un

francesismo

), finche non l'avra

rimessa ne lo 'nferno

da dove il primo invidioso (

Lucifero

, l'angelo ribelle) la fece uscire.

vv 111.

la onde 'nvidia prima dipartilla

: secondo un'altra interpretazione filologica "prima" sta a significare: la prima volta, quindi il momento del peccato originale di Eva. L'assenza dell'articolo rende questa ipotesi piu realistica rispetto a quella che identifica lucifero come:'nvidia prima'

Su chi o cosa simboleggiasse questo veltro nessuno ha potuto ancora dare una spiegazione sicura e univoca e di fatto cio resta uno dei piu celebri enigmi del poema. Due terzine descrivono questo veltro come

salvatore

che non sara cibato ne dalle terre ne dal denaro (

peltro

, inteso come metallo), ma da sapienza, amore e virtu; la sua nazione sara tra feltro e feltro; e sara la salvezza di quell'umile

Italia

per la quale morirono di ferite la vergine

Camilla

,

Turno

,

Eurialo e Niso

.

A parte gli ultimi due versi che citano l'

Eneide

, il significato degli attributi del veltro non e chiaro: il cibo del veltro sono le virtu spirituali che richiamano la

Trinita

e che potrebbero riferirsi o a un personaggio in particolare sia laico che religioso, o a un'entita presente o futura; la sua nascita sara tra

feltro e feltro

cioe tra panni umili o tra tonache monastiche, o tra il feltro che si usava per foderare le urne per le elezioni dei magistrati? Oppure in senso geografico tra

Feltre

e

Montefeltro

, alludendo magari a

Cangrande della Scala

i cui territori si estendevano pressappoco tra quelle due localita? O

Arrigo VII

? O

Uguccione della Faggiuola

? O il ritorno di

Cristo

?

La questione probabilmente non verra mai svelata perche Dante qui usa un linguaggio particolarmente

sibillino

anche perche tra le tante

profezie

della

Commedia

questa e l'unica profezia "vera", che non consistesse cioe in un fatto gia avveratosi all'epoca quando Dante scrisse il testo. Le dottrine profetiche al tempo di

Dante

si andavano diffondendo. In particolare si ricordano quelle del frate calabrese

Gioacchino da Fiore

.

Dante e Virgilio, codice della

British Library

, miniato da

Priamo della Quercia

(XV secolo)

Dante e Virgilio, codice della

British Library

, miniato da

Priamo della Quercia

(XV secolo)

Continuando nella risposta di

Virgilio

alle questioni di Dante, il poeta latino a questo punto consiglia a Dante di seguirlo in un viaggio da lui guidato, attraverso il

loco etterno

(il regno dell'

oltretomba

, dove tutto e eterno, a differenza della fugacita del mondo dei vivi): nell'Inferno udira le disperate grida e vedra gli antichi spiriti dolenti che invocano la

seconda morte

(l'

annichilimento

totale per fermare le loro sofferenze); nel Purgatorio vedra coloro che sono contenti nei loro supplizi perche hanno la speranza di ascendere alle

beate genti

; nel Paradiso, se ci vorra salire, ci sara un'anima piu degna di lui ad accompagnarlo, poiche l'imperatore dei cieli (

Dio

) non vuole che Virgilio vada per la sua

citta

perche egli non e cristiano quindi fu

ribelle

alla sua legge. Dio infatti, prosegue Virgilio,

impera

dappertutto (nel linguaggio giuridico "ha giurisdizione") ma

regge

("regna direttamente") in Paradiso e beato chi e eletto ad andarvi (

Oh felice colui cu' ivi elegge!).

Dante risponde che e d'accordo per la descrizione data di Dio (

io ti richeggio

) e per sfuggire al male della selva o al

peggio

della dannazione egli accetta di compiere il viaggio-pellegrinaggio, in modo che possa vedere la porta di

San Pietro

e coloro che Virgilio dipinge cosi mestamente, cioe i dannati.

Allora Virgilio parte e Dante gli "tiene dietro", cioe lo segue in fila...

- ^

Sant'Agostino

nelle

Confessioni

(X, 35) parla di "immensa silva plena insidiarum et periculorum (un'immensa selva piena di insidie e pericoli) ". Nel libro biblico di

Qoelet

(7, 26) sta scritto: " Trovo che amara piu della morte e la donna, la quale e tutta lacci...". Nel

Convivio

(IV, XXIV-12) Dante scrive: "Cosi l'adolescente, che entra ne la selva erronea di questa vita, non saprebbe tenere lo buono cammino, se da li suoi maggiori non li fosse mostrato". E

Brunetto Latini

nel

Tesoretto

(vv. 186-190) scrive di essersi smarrito in una "selva diversa".

- ^

Gian Luigi Beccaria

(a cura di),

Dizionario di linguistica

, Torino, Einaudi, 2004, p.

392

,

ISBN

978-88-06-16942-8

.

- ^

Beatrice Panebianco, Cecilia Pisoni, Loretta Reggiani, Marcello Malpensa,

Antologia della Divina Commedia

, ed. Zanichelli, Bologna, 2009, pag. 10

- ^

L'interpretazione di "fioco" risulta tuttora dibattuta. Il Poeta potrebbe anche voler riferire "fioco" non alla voce bensi alla figura di Virgilio, nel senso di "indistinta".

- ^

Da notare l'

anacronismo

da parte di Dante: all'epoca di Virgilio la Lombardia non aveva ancora questo nome, derivante dalla successiva popolazione germanica dei Longobardi, e quindi lo stesso Virgilio non dovrebbe dire che i suoi genitori "furono lombardi".