Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico:

leggi le avvertenze

.

Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico:

leggi le avvertenze

.

Un moderno dispositivo elettroencefalografico

Un moderno dispositivo elettroencefalografico

L'

elettroencefalografia

(

EEG

) e la registrazione dell'attivita elettrica dell'

encefalo

. La tecnica e stata inventata nel

1929

da

Hans Berger

, il quale scopri che vi era una differenza di potenziale elettrico tra aghi infissi nello scalpo oppure tra due piccoli dischi di metallo (

elettrodi

) quando essi sono posti a contatto sulla cute sgrassata del cuoio capelluto.

La tecnica venne in seguito utilizzata soprattutto per studiare il

sonno

. L'EEG venne soprattutto applicato all'uomo, sebbene tale tecnica fu eseguita anche per studiare l'attivita cerebrale degli animali, con la scoperta per esempio, che anche tutti gli altri

mammiferi

sognano

, mentre, ad esempio, altre specie di animali meno evoluti rallentano l'attivita cerebrale in alcune aree del loro cervello durante il sonno.

La rappresentazione grafica della registrazione e detta

elettroencefalogramma

. Essa viene registrata dall'

elettroencefalografo

che fornisce una traccia registrata su carta termica o millimetrata, su monitor con registrazione su

Hard Disk

,

CD

o

DVD

, per una visione successiva.

I

neuroni

corticali sono organizzati in modo da formare ammassi colonnari ad orientamento perpendicolare alla superficie della

corteccia cerebrale

, di cui costituiscono le unita funzionali elementari. L'EEG e l'espressione dei processi sinaptici (

potenziali elettrici

pre- e post-sinaptici), di potenziali

dendritici

e probabilmente anche di potenziali della

neuroglia

(cellule di sostegno).

I potenziali rilevabili tramite EEG sono quelli associati a correnti all'interno dell'

encefalo

che fluiscono perpendicolarmente rispetto allo scalpo. Una tecnica complementare all'EEG e la

magnetoencefalografia

(MEG), che permette di misurare le correnti che fluiscono parallelamente allo scalpo.

Gli elettrodi vengono applicati sullo scalpo secondo il posizionamento standard chiamato "sistema internazionale 10-20".

10% oppure 20% si riferisce all'interezza della distanza tra due

punti di repere cranici

"

inion

" (prominenza alla base dell'osso occipitale) e "

nasion

" (attaccatura superiore del naso), questa distanza di solito va da 30 a 36 cm con grande variabilita interpersonale.

Vengono collocati da 10 a 20 elettrodi e una massa, lungo cinque linee:

- P1: longitudinale esterna e

- P2: longitudinale interna di destra

- centrale

- P1: longitudinale esterna

- P2: longitudinale interna di sinistra

La linea trasversa T4-C4-Cz-C3-T3 (risultante delle precedenti) viene denominata montaggio P3, ed anch'essa deve seguire la regola del 10-20%.

Gli elettrodi fronto-polari sono collocati al 10% (3-4 cm) della distanza I-N, sopra le sopracciglia, i frontali vengono collocati sulla stessa linea dei fronto-polari, piu sopra del 20%, poi vengono i centrali (+ 20%), infine i parietali (+ 20%) e gli occipitali (+ 20%), con questi si arriva al 90% della distanza nasion-inion, ad una distanza del 10% dall'inion.

Alla posizione che ogni elettrodo occupa sullo scalpo fa riferimento una sigla. Le sigle che individuano la posizione di un elettrodo sono formate da una/due lettere, che permettono di identificare la regione della corteccia esplorata (Fp: frontopolare; F: frontale; C: centrale; P: parietale; T: temporale; O: occipitale) e da un numero (o una z) che identifica l'emisfero (numeri dispari: sinistra; numeri pari: destra; z: linea mediana).

Le principali bande di frequenza osservate tramite elettroencefalografia

Le principali bande di frequenza osservate tramite elettroencefalografia

Elettroencefalogramma normale: le onde alfa sono prevalenti a livello parietale e occipitale. Fenomeno di desincronizzazione all'apertura degli occhi

Elettroencefalogramma normale: le onde alfa sono prevalenti a livello parietale e occipitale. Fenomeno di desincronizzazione all'apertura degli occhi

Il ritmo o frequenza di base presente in un EEG e il

ritmo alfa

, o "ritmo di Berger", distinto in alfa

lento

(8-9

Hz

), alfa

intermedio

(9-11.5 Hz) ed alfa

rapido

(11.5-13 Hz), con un'ampiezza media di 30

microVolt

(15-45 microVolt), che viene registrato ad occhi chiusi in un soggetto sveglio, soprattutto tra gli elettrodi occipitali e quelli parietali, rispetto ai centrali e temporali posteriori (EEG sincronizzato). Se si invita il soggetto ad aprire gli occhi, l'attivita alfa scompare ed e sostituita da un'attivita di basso voltaggio (inferiore o uguale a 30 microVolt), piu rapida, denominata di tipo beta (desincronizzazione).

Al fine di valutare questa differenza di potenziale, le onde generate vengono valutate per la loro differenza in ampiezza o tensione (ed espresse in microVolt) ed in frequenza (ovvero in cicli per secondo (c/s) o Hz).

Ne consegue che le onde o ritmo alfa (8-13 Hz) sono quindi caratteristiche delle condizioni di veglia ma a riposo mentale, ma non sono presenti nel sonno, fatta eccezione per lo stadio

R.E.M.

). Quando un soggetto e invece sottoposto ad un'attivita cerebrale leggermente maggiore, si comincia a registrare la presenza del ritmo beta.

Il ritmo beta viene distinto in beta

lento

(13.5-18 Hz) e beta

rapido

(18.5-30 Hz), e presenta una tensione elettrica media di 19 microVolt (8-30 microVolt). Le onde beta sono dominanti in un soggetto ad occhi aperti e impegnato in un'attivita cerebrale qualsiasi, quasi continuo negli stati di allerta (detta fase di

arousal

), ma anche nel sonno onirico (durante il

sogno

), cioe il sonno

REM

.

Il ritmo delle onde theta e dominante nel neonato, presente in molte patologie cerebrali dell'adulto, negli stati di tensione emotiva e nell'ipnosi. Si distingue in theta

lento

(4-6 Hz) e theta

rapido

(6-7.5 Hz), con una tensione media di 75 microVolt; in condizioni normali la fase Theta si presenta nei primi minuti dell'addormentamento, quando si e ancora in uno stato di dormiveglia, dove viene poi successivamente alternato da grafoelementi detti

fusi del sonno

[1]

.

Questo ritmo segue la pura fase Theta durante il sonno, quando cominciano a comparire piccoli treni di onde, dette Sigma a frequenza di 12-14 Hz e tensione elettrica di 5-50 μV, sotto forma di

fusi

(chiamati cosi per la loro forma grafica), piu altri grafoelementi detti

complessi K

[1]

.

Infine, a circa 20 minuti ipotetici dall'inizio del riposo, si dovrebbe quindi entrare in un sonno piu profondo, detto anche a

onde lente

(4º stadio del sonno), ma che non e ancora il sonno

REM

(5º stadio del sonno), e quindi detto anche sonno N-REM (non-REM). Qui compaiono le onde delta, caratterizzate da una frequenza compresa tra 0.5 e 4 Hz e di tensione elettrica media di 150 μV. Le onde delta non sono presenti in condizioni fisiologiche nello stato di veglia nell'eta adulta, sebbene siano predominanti nell'infanzia e inoltre compaiano nell'anestesia generale ed in alcune malattie cerebrali, oppure in malattie dismetaboliche generali, come l'

iperazotemia

.

Le onde delta sono caratteristiche del sonno non R.E.M. (sonno ad onde lente). Nei diversi stadi di

sonno

sono presenti principalmente onde theta e onde delta (caratteristiche del

sonno ad onde lente

), a cui si aggiungono squarci di attivita alfa e, raramente, di attivita beta.

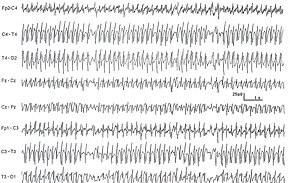

EEG in un caso di epilessia idiopatica: punte-onda generalizzate a 3 Hz

EEG in un caso di epilessia idiopatica: punte-onda generalizzate a 3 Hz

E utilizzato nei casi di disturbi convulsivi come l'

epilessia

(registrazione di onde anomale come punte, punte-onda) o per segnalare la presenza di alterazioni che possono indurre il neurologo a chiedere una

TAC

oppure una

RM

per scoprire

ascessi

,

calcificazioni

,

cisti

,

ematomi

,

emorragie

,

infiammazioni

,

malformazioni

oppure

tumori del cervello

benigni o maligni.

Viene anche usato nei pazienti

comatosi

, per accertare lo stato di

morte cerebrale

, caratterizzato dal tracciato dell'EEG piatto (o piu correttamente

EEG "silente"

, corrispondente ad un potenziale elettrico cerebrale inferiore ai 2 microvolt, per la durata di almeno 30 minuti, in paziente incapace di respiro spontaneo), che deve comunque essere confermata anche con altri sistemi, come valutazione dei riflessi del tronco-encefalico oppure con l'

eco-doppler

(transcranico e dei vasi epi-aortici).

L'EEG viene inoltre utilizzato negli

studi sul sonno

, per poter discriminare tra vari tipi di disturbi come le

apnee nel sonno

, l'

epilessia notturna

, le

dissonnie

(

insonnia

,

ipersonnia

,

narcolessia

) e le

parasonnie

(

bruxismo

,

enuresi notturna

,

pavor nocturnus

,

sonnambulismo

).

Nel sonno

REM

, raggiungibile mediamente dai 20 ai 40 minuti circa dall'inizio dell'addormentamento e ripetuto piu volte durante un lungo sonno, ad esempio quello notturno, dove compaiono onde miste alfa ma soprattutto onde Beta, come se si fosse in attivo stato di veglia, ed e questo il tipico sonno onirico (tipico del

sogno

). L'EEG del sonno REM infatti ricorda molto quello dello stadio 1 se non per le caratteristiche scariche di onde con la caratteristica morfologia a 'dente di sega'. Compaiono le onde PGO (ponto-genicolo-occipitali), l'attivita dell'ippocampo si fa sincronizzata con la comparsa di onde theta.

- ^

a

b

Gli stadi del sonno

, su

ilsonno.org

.

URL consultato il 9 novembre 2012

(archiviato dall'

url originale

il 7 marzo 2013)

.

- Pravdich-Neminsky VV. Ein Versuch der Registrierung der elektrischen Gehirnerscheinungen (In German). Zbl Physiol 27: 951?960, 1913.

- Antoine Lutz et al. "Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice".

Proceedings of the National Academy of Sciences

101:46, 16369-16373, 2004. (

full text

)

- M.R. de Feo e O. Mecarelli

Testo-Atlante di Elettroencefalografia Clinica

(2001, Marrapese Ed.- Roma)