Wirtschaftssoziologie

ist eine

spezielle Soziologie

. Sie befasst sich mit der

soziologischen

Analyse von

okonomischen

Phanomenen im gesellschaftlichen Zusammenhang.

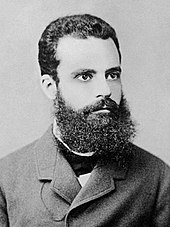

Max Weber (1894)

Max Weber (1894)

Vilfredo Pareto

Vilfredo Pareto

Die

Politik

sowie die

Nikomachische Ethik

von

Aristoteles

sind die ersten uns bekannten systematische Darstellungen einer einheitlichen Sozialwissenschaft. Deren Hauptinteresse liegt auf dem Gebiet der politischen Soziologie, welcher Wirtschaftssoziologie und Wirtschaftslehre untergeordnet werden.

[1]

Fur

Vilfredo Pareto

,

Ferdinand Tonnies

,

Emile Durkheim

,

Georg Simmel

oder

Max Weber

, die zu den ?soziologischen Klassikern“ zahlen, gehoren Verstehen und Erklaren wirtschaftlicher Tatbestande und Zusammenhange zur wissenschaftlichen Aufgabe der Soziologie. Besonders die Frage nach dem Charakter, den kausalen Ursachen und den gesellschaftlichen Folgen der modernen

kapitalistischen

Wirtschaftsform steht im Zentrum vieler Werke der klassischen Soziologie. Wirtschaftliches Handeln wird dabei als eine besondere Form des sozialen Handelns angesehen. Dies ermoglicht es, wirtschaftliches Tun als Ergebnis gesellschaftlicher Aggregations- und Konstruktionsprozesse zu interpretieren.

Aus mehreren Grunden differenzierte sich das Fach

Nationalokonomie

in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts zunehmend in

Einen Nebenstrang hierzu bildeten

Ein Hauptgrund fur die Trennung von Nationalokonomie und Soziologie ist die Herausbildung einer ?reinen Okonomie“, die sich auf eine ?exakte“ Modellbildung beschrankte

[2]

, die sich mathematischer

Funktionen

bediente. Den Boden fur eine solche der Form nach mathematische Analyse war durch

William Stanley Jevons

,

Carl Menger

und

Leon Walras

bereitet worden. Im

Verein fur Socialpolitik

kam es daruber zu dem sogenannten

Methodenstreit

mit Vertretern einer historisch orientierten Nationalokonomie. Darauf kam es im sogenannten

Werturteilsstreit

zu einer weiteren Kontroverse um die Frage, inwieweit es zur Aufgabe von Wissenschaft gehoren sollte,

Werturteile

zu fallen, etwa in

sozialpolitischen

Fragen. In den 1920er Jahren hat sich dann innerhalb der Volkswirtschaftslehre die theoretische Okonomie mit ihrer der mathematischen Betrachtungsweise weitgehend durchgesetzt. Zu deren Erganzung hielt Schumpeter dann die Wirtschaftssoziologie als eine stilisierte Geschichte der wirtschaftlichen Institutionen fur sinnvoll.

[3]

Aber auch in der Soziologie selbst lasst sich diese Abscheidung beobachten.

Talcott Parsons

kritisierte das individuell -

utilitaristische

Handlungsmodell der Okonomen

[4]

und klassifiziert in seiner Handlungs- und Systemtheorie den okonomischen Bereich als eines der wesentlichen Teilsysteme der Gesellschaft.

[5]

Die

Kritische Theorie

bezieht sich zwar auf die Folgen der kapitalistischen Wirtschaftsweise, arbeitet aber zumeist

kultursoziologisch

, ohne die Wirtschaftsablaufe selbst in den Blick zu nehmen. Insbesondere die

Industrie-

und die

Organisationssoziologie

bemuht sich um einen integrierten Blick von Soziologie und Wirtschaftswissenschaft. Dabei stehen allerdings vor allem die innerbetrieblichen Ablaufe sowie die Mikroanalysen der Arbeitsverhaltnisse und -bedingungen in der Produktion im Vordergrund der Betrachtung. Mit der Auswanderung der deutschen Soziologie aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen in die Philosophischen Fakultaten und Fachbereiche gibt es immer weniger soziologischen Nachwuchs mit wirtschaftswissenschaftlichen und -rechtlichen Kenntnissen. Zu den Professoren, die sich mit soziologisch-okonomischen Fragen auseinandersetzen gehort

Sighard Neckel

, ein Soziologe, der seit 2016 an der Universitat Hamburg lehrt.

Richard Swedberg

bundelt und halt die in vielen Richtungen forschende Wirtschaftssoziologie zusammen und tragt damit maßgeblich zur Ordnung und Strukturierung der verschiedenen Forschungsrichtungen der Wirtschaftssoziologie und ihrer Ergebnissen bei.

[6]

Sich selbst sieht Swedberg als ein Vertreter der Weberschen ?verstehenden Wirtschaftssoziologie“, die am Interessenkonzept festhalt. Swedberg schafft mit seinem ?Handbook of Economic Sociology“ die Grundlage und ein international anerkanntes Standardwerk der Wirtschaftssoziologie.

Die Wirtschaftssoziologie als Teildisziplin (oder ?Bindestrichsoziologie“) zahlt zu einem wichtigen Forschungsbereich der Soziologie als Wissenschaft in der modernen, globalisierten Gesellschaft. Max Weber, ein bedeutender Grundungsvater der Soziologie befasste sich im spaten 19. und fruhen 20. Jahrhundert mit den Auswirkungen der Okonomie auf die Gesellschaft. Zu Webers Standardwerken zahlt das Buch

Wirtschaft und Gesellschaft

, das durch vergleichende Analysen einen Grundstein fur weitere wirtschafts- und herrschaftssoziologische Forschung gelegt hat. Weber vertritt das 'Interessenkonzept', das Akteure als Tauschpartner ansieht, die rational handeln, um den eigenen Nutzen zu maximieren. Hierfur konzipierte Weber die Idealtypen des zweckrationalen und wertrationalen Handelns (siehe

Soziales Handeln

). Auf diese Vorstellung stutzt sich auch die okonomische Forschung, deren neoklassischer Zweig den Menschen als

Homo oeconomicus

betrachtet.

Der Okonom

Alfred Marshall

gilt neben Weber als ein weiterer Begrunder der fruhen Wirtschaftssoziologie. In seinen Hauptwerken ?Principles of Economy“ (1920) und ?Industry and Trade“ (1919) befasst sich Marshall mit der Untersuchung von Industriedistrikten in Sheffield / England und Solingen / Deutschland, die er als Organisationsform der Produktion durch das allgemeine Kapitalismusmodell betrachtet. Ergebnisse seiner Studien sind, dass es vorteilhaft fur Industrien sei, sich nahe an anderen Industrien anzusiedeln, und dass durch die raumliche Nahe eher Spezialisierung und Kooperation moglich waren. Marshall erweitert den Begriff des Marktes und etabliert in okonomischer Forschung die Angebot-Nachfrage-Kurve (1890), die aufzeigt, dass bei Preisangleichung Markte entstehen. Im Laufe seiner Forschungen jedoch verandert Marshall seine Ansichten uber Markte. Am Ende seines Schaffens beleuchtet er auch die sozialen Dimensionen von Markten. Bei der Betrachtung von Marshalls Gesamtwerk kristallisieren sich 5 Faktoren fur das Verstandnis von Markten heraus. Raum und Zeit sind wichtig fur allgemein formell regulierte Markte, formelle Regeln, informelle Regeln und Vertrautheit andererseits wichtig fur spezifische, formell nicht geregelte Markte.

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Seit den 1980er Jahren entwickelte sich die neuere Wirtschaftssoziologie mit selektiver Anknupfung an klassische Texte von zumal (nur) noch Marx und Weber mit dem Ziel, wirtschaftliches Handeln nicht der Wirtschaftstheorie zu uberlassen, sondern (wieder) in den weiteren Kontext des sozialen Handelns zu stellen und den Markt als sozialen Ort bzw. als eine von vielen gesellschaftlichen Institutionen zu begreifen. Dabei lasst sich die Kritik der Wirtschaftssoziologie auf drei zentrale Kritikpunkte an der Wirtschaftstheorie bringen, die

- die Handlungslogik wirtschaftlicher Akteure wie Unternehmen oder Organisationen betreffen (vgl.

Homo oeconomicus

), aber

- die

Ordnung des Marktes

selbst oder

- den Austausch zwischen marktlichen und staatlichen

Akteuren

.

Die Neue Wirtschaftssoziologie lost die neoklassische Sichtweise ab, die Markte als ?perfekte Markte“ mit vollkommener Konkurrenz und Information beschreibt, und das Zustandekommen des Preises als ein Resultat von Angebot und Nachfrage betrachtet. Doch dem Problem der Preisbildung im Markt schenkt die Wirtschaftssoziologie seit jeher wenig Aufmerksamkeit. Laut Weber entstehen Preise durch Kampf und Kompromisse. Dieser Idee schließen sich auch

Granovetter

und Yakubovich (2001) an. In ihrer Studie untersuchen sie die Preisbildung in der Amerikanischen Energieversorgungsindustrie des 19. Jahrhunderts. Sie bestatigen mit der Studie Webers These, dass der Preis das Ergebnis von Machtkonstellationen sei.

Okonomische Forschung ist bisher vornehmlich am Preisbildungsprozess interessiert gewesen, Soziologische Forschung jedoch konzentriert sich mehr auf den Markt als Institution. Markt soll dann heißen ein Ort, an dem Interessen aufeinandertreffen. Der durch den

Zweiten Weltkrieg

entstandene ?Bruch mit der Moderne“

[7]

und die anschließenden Jahre des Aufbaus und Aufschwungs hinterlassen eine fast 50 Jahre andauernde Lucke in intensiver wirtschaftssoziologischer Forschung. Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts dann kommt der Aufbruch der Neuen Wirtschaftssoziologie. Durch die kritische Abgrenzung zur klassischen und neoklassischen okonomischen Wirtschaftstheorie, die einen perfekten Zustand des Marktes voraussetzt (vollstandige Konkurrenz / Information), in dem rationales und von Eigennutz gepragtes Verhalten nur geringfugig von sozialen Beziehungen beeinflusst wird, entsteht die strukturale Soziologie mit einer eigenstandigen soziologischen Theorie des Marktes.

Die Erklarung hinsichtlich der Funktion von Markten mit dem neoklassischen Marktgleichgewicht der klassischen Okonomie werden unter anderem von

Harrison C. White

als unzureichend angesehen. In den Vordergrund seiner Forschung ruckt die Untersuchung von Markten hinsichtlich der Struktur sozialer Beziehungen der Marktakteure zueinander. White differenziert zwei Arten von Markten, solche, auf denen Akteure die Rollen tauschen (switch role markets), und solche, auf denen die Akteure feste Rollen innehaben (fixed role markets). Letztere Marktform ist laut White in der Okonomie dominant. Die Marktidentitat ist an eine Seite des Marktes gebunden. Der Akteur ist entweder Kaufer oder Verkaufer. Somit begrundet sich seit Mitte der 1980er Jahre die Neue Wirtschaftssoziologie, die sich insbesondere in der US-amerikanischen Soziologie eine neue Nische schafft. Durch die kritische Abgrenzung zur neoklassischen okonomischen Theorie etabliert sich innerhalb soziologischer Forschung der auf der Netzwerktheorie beruhende Einbettungsansatz. Der Anspruch dieses Ansatzes lautet, die positive Wirkung sozialer Beziehungen auf wirtschaftliches Handeln auszuarbeiten. Damit lost die neue wirtschaftssoziologische Forschung die seither dominierende neoklassische Argumentationslogik ab und etabliert an dieser Stelle die Vorstellung der strukturalen Soziologie, die mit dem Netzwerkansatz eine analytische Methode zur Untersuchung der Beziehungen zwischen und innerhalb von Akteuren bietet.

Harrison C. White vertritt in seinen Studien die Netzwerktheorie, die davon ausgeht, dass soziale Strukturen, in die Akteure eingebettet sind, signifikante Auswirkungen auf okonomisches soziales Handeln haben. Er stellt vertrauensbildenden Effekte in den Vordergrund. Als strukturaler Soziologe entwickelt White einen neuen Theorieansatz, der auf der Vorstellung beruht, dass soziale Beziehungen von Menschen und Positionen entscheidend fur soziale Prozesse sind. White bricht mit der Okonomie da diese kein Interesse an konkreten Markten habe und sich hauptsachlich mit Devisenmarkten im Gegensatz zu Produzentenmarkten beschaftige. Dennoch scheint White beeinflusst durch okonomische Arbeiten, denn er bezieht sich auf Marshall und verwendet die Signaltheorie. Der Schlussel zur Theorie des Marktes ist, dass Markte aus sozialen Beziehungen bestehen, d. h. Markte reproduzieren sich und stellen sich durch Signale zwischen den Beteiligten her. Produzenten beobachten Produzenten und stellen ihr Handeln reziprok aufeinander ein.

White beschrankt sich in seinem Artikel ?Where do Markets come from“ auf die Analyse von Produzentenmarkten (fixed role markets), da er diese als typisch betrachtet und diese in der okonomischen Industrie typisch seien. In seiner Studie, in der White 12 Unternehmen analysiert kommt er zum Ergebnis, dass sich Markte nicht durch die Abstimmung von Angebot und Nachfrage strukturieren und stabilisieren, sondern durch die reziproke Beobachtung aller Marktteilnehmer, insbesondere der Produzenten. Sein Modell: W (y) geht von einem Marktplan als zentralem Marktmechanismus aus, der als Erlos (Menge) operationalisiert ist. Dieses Modell, so White, sei realistischer als die Nachfrage-Angebots-Kurve von Marshall (1890).

Das Verhalten der Unternehmen im Markt beobachtet White wie folgt: Unternehmer wissen, wie viel die Produktion kostet und maximieren ihr Einkommen durch das Festlegen einer Produktionsmenge. Sie wissen nicht, wie die Konsumenten das Produkt beurteilen werden, sondern nur, welches Produkt sie zu welchem Preis anbieten konnen. Wenn die Unternehmen nun recht behalten, ist es moglich, eine Nische fur ein Produkt im Markt aufzutun, die Konsumenten dann anerkennen, indem sie bestimmte Mengen zu bestimmten Preisen kaufen. Je nach Struktur ergeben sich 4 Markttypen, paradox, zah, uberfullt, explosiv.

Der Anspruch des auf den Netzwerkansatz beruhenden Einbettungskonzepts (

social embeddedness

) lautet, die positive Wirkung sozialer Beziehungen auf wirtschaftliches Handeln herauszuarbeiten. Das soziale Gefuge, in das Akteure eingebettet sind, hat einen starken Einfluss auf okonomisches Handeln und wirkt sich dadurch auch auf okonomischen Erfolg aus. Auch Mark Granovetter, ein Schuler Whites, widerlegt die Annahme der klassischen Okonomie, dass Akteure Entscheidungen unabhangig voneinander treffen. Er nennt dies den ?atomisierten Entscheider“. Granovetter postuliert, wirtschaftliches Handeln sei eingebettet in soziale, konkrete und fortdauernde Beziehungsstrukturen. Netzwerke sozialer Beziehungen durchdringen alle Bereiche des wirtschaftlichen Lebens.

Mit dem bahnbrechenden Artikel ?Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness“ von Mark Granovetter beginnt jedoch in den 1980er Jahren vor allem in den USA, in den 90er Jahren auch in Deutschland eine intensive Debatte daruber, die Kernprobleme des Wirtschaftens wieder aus der soziologischen Perspektive heraus zu analysieren. Granovetter liefert mit seinem Einbettungskonzept, dass sich auf den Netzwerkansatz stutzt, einen wichtigen Beitrag der neuen Wirtschaftssoziologie. Granovetter unterscheidet zwischen unmittelbaren und entfernten Beziehungen. Unmittelbare Beziehungen seien relational und entfernt und dadurch struktural eingebettet. Eine andere Studie Granovetters ?Getting a Job: A Study of Contacts and Carreers“ (1974) untersucht, welche sozialen Beziehungen dazu fuhren, an einen neuen Arbeitsplatz zu gelangen. Das Resultat, international anerkannt und repliziert: ?The strength of the weak ties“. Nicht die relationalen Einbettungen verhelfen zu einem neuen Job, sondern die entfernten, strukturalen Beziehungen.

Brian Uzzi

fuhrt Granovetters Konzept der Einbettung weiter. Er befindet, dass Unternehmen dazu tendieren, Marktinteraktionen in Marktbeziehungen und enge/spezifische Beziehungen zu unterteilen. Dabei sind Marktbeziehungen weiter verbreitet und weniger wichtig, wobei engere / spezifische Beziehungen wichtig fur Vertrauen, Informationsaustausch und Problemlosungsprozesse sind.

Fur eine erfolgreiche Geschaftsfuhrung lohne es sich nicht, sich auf Marktbeziehungen allein zu verlassen, jedoch auch nicht ausschließlich der Verlass auf enge / spezifische Beziehungen sei ausreichend. Eine Mischung aus Marktbeziehungen und engen / spezifischen Beziehungen, also ein Gleichgewicht konstituiere erst ein integriertes Netzwerk. Zu viele Marktbeziehungen konstituieren ein untereingebettetes Netzwerk, zu viele spezifische/enge Beziehungen konstituieren ein ubereingebettetes Netzwerk.

Auch

Wayne E. Baker

kritisiert die klassische Okonomie und nennt die Markttheorie eher implizit als explizit. Markte seien in der Realitat nicht homogen, sondern sozial konstruiert. Auch Baker beschreibt Markte als Netzwerke.

In seiner Studie untersucht er einen Wertpapiermarkt und stoßt dabei auf zwei unterschiedliche Marktnetzwerke: ein kleines, eher dichteres Netzwerk (xyz) und ein großeres, eher differenzierteres Netzwerk (ABC). Bakers Hauptaugenmerk richtet sich auf die

Volatilitat

von Optionspreisen. Er kommt zum Ergebnis, dass ein großeres Netzwerk mehr Volatilitat verursacht als ein kleineres.

Der rational handelnde wirtschaftliche Akteur entscheidet nicht auf Grundlage seiner individuellen Nutzenkalkulation, sondern orientiert sich an seiner sozialen Umgebung.

Mark Granovetter

hat herausgearbeitet, dass die Entscheidungen des wirtschaftlichen Akteurs nicht individuell getroffen werden, sondern in spezifische Netzwerke eingebunden sind. Angesichts von uberkomplexen Zusammenhangen und systematisch unerreichbaren Informationen orientiert sich der Akteur am Verhalten der Netzwerkkontakte, wo eigene Kalkulationen nicht nur kostspielig, sondern unmoglich sind und die Gefahr, vom Gegenuber ?betrogen“ zu werden, kaum beherrschbar ist.

Harrison C. White

beschreibt, dass Unternehmen nicht in erster Linie den kaum zu erfassenden Kunden, sondern ihre Marktkonkurrenten in ihrer Preis- und Produktionsstrategien beobachten, um die eigene Nische zu finden, in der sie auf wirtschaftliches Uberleben hoffen konnen. Andere Autoren wie

Michel Callon

weisen auf die Mehrdeutigkeit der Interaktionssituation fur die

Kaufentscheidung

hin. Praferenzen sind haufig nicht individuell und vor dem Kaufprozess gebildet, sondern unterliegen Einflussen wie Marketingstrategien oder der identitaren Bindung bestimmter sozialer Gruppen an bestimmte Produkte.

Paul DiMaggio

und andere Autoren betonen zudem die Bedeutung von Emotionen fur wirtschaftlich effizientes Handeln: Dort, wo eine Kalkulation viel zu teuer und langwierig ware, oder gar nicht erreichbar ist, helfen positive Gefuhle bei der Uberwindung von Bedenken, etwa in der gefahrlichen Interaktion am Kapitalmarkt, die durch bestimmte soziale Settings erzeugt werden konnen.

Markte tendieren nur unter bestimmten nicht-marktlichen Voraussetzungen ins Gleichgewicht und bilden stabile Ordnungen aus.

Der wichtigste Angriff auf die Gleichgewichtsannahmen der Neoklassik liegt in dem Argument, dass Erwartungswerte von Nutzengewinnen fur wirtschaftliche Akteure nicht kalkulierbar sind. Selbst unter Aufwendung der kompliziertesten mathematischen Berechnungen gelingt es in vielen wirtschaftlichen Zusammenhangen nicht, die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Auswirkungen zu bewerten. Jens Beckert spricht im Unterschied zum kalkulierbaren Risiko von einer fundamentalen Unsicherheit, in der es nicht einmal moglich ist, die Wahrscheinlichkeiten fur bestimmte Ereignisse rational abzuschatzen. Die marginalistische Argumentation der Neoklassik braucht jedoch die Annahme der perfekten Information oder zumindest der Kalkulierbarkeit von

Informationskosten

, da nur so zu erklaren ist, warum sich Gleichgewichtsstrategien herausbilden konnen. Ohne diese Kalkulierbarkeit kehrt das Hobbessche Ordnungsproblem zuruck, das schon die soziologischen Klassiker fur die Frage des Kapitalismus beschaftigte. Die Okonomie selbst antwortet auf dieses Problem in der Institutionenokonomik, etwa bei Douglass North d. h. Effizienz- und Stabilitatsprobleme werden mit der Etablierung von Institutionen uberwunden, die die Akteure auf den effizienten Weg zwingen, bzw. die entsprechenden Anreize setzen. Dagegen lasst sich aber einwenden, dass Institutionen zumeist nicht dort entstehen, wo sie effizient waren, im Gegenteil, sie konnen sehr ineffizient sein. Versteht man Institutionen dagegen nicht funktionalistisch, sondern sieht sie als historisch gewachsene soziale Ordnungselemente, lasst sich auch erklaren, dass Akteure Institutionen haufig folgen, obwohl eine okonomische Nutzenkalkulation Abweichung nahelegen wurde: Normen, Routinen, Kultur oder auch Machtstrukturen konnen die Koordination wirtschaftlichen Handelns ermoglichen, die zwar nicht unbedingt effizient ist, aber stabile Orientierungen und Erwartungen bzw. Erwartungserwartungen fur die wirtschaftliche Interaktion anbietet. So entfernt sich das Marktergebnis systematisch von dem, was eine hyperrationale Berechnung unter der Annahme perfekter Information voraussagen wurde, ohne dass dies mangelnder Rationalitat geschuldet ware: Intentional rationale Akteure (Beckert) mussen mit ihrer Unsicherheit umgehen, und dabei helfen ihnen gesellschaftliche Strukturen aus den verschiedensten nicht-okonomischen Bereichen. So entsteht eine

Marktordnung

, die stabiles Wirtschaften erlaubt, ohne dass sie jemals vollstandig aus individuellen Nutzenerwagungen erklarbar ware.

Okonomische Rationalitat und Markte entspringen nicht der spontanen Ordnung nutzenkalkulierender Individuen, sondern sind sozial, politisch und kulturell erzeugt.

Organisationssoziologen wie Neil Fligstein, Frank Dobbin, Paul DiMaggio, aber auch Politokonomen wie Peter Hall und

David Soskice

haben herausgearbeitet, dass die Bildung von Markten bzw. die Ausbildung bestimmten Markthandelns nicht spontan ist, sondern zumeist unter starker Beteiligung staatlicher Strukturen stattfindet. Unternehmen und Organisationen am Markt bemuhen sich darum, die staatlichen und gesellschaftlichen Regulierungen des Marktes zu ihren Gunsten umzugestalten und der Markt ist somit nicht nur ein Ort des Austauschs, sondern auch des politischen Kampfes. Viviana Zelizer hat gezeigt, dass die Entstehung von Lebensversicherungsmarkten nicht aufgrund der Profitabilitat dieses neuen Produktes moglich wurde, sondern erst nach einer Neudefinition der Bedeutung von Sterben und der Vorsorge fur die Angehorigen als eine wichtige moralische Pflicht. Markte konnen demnach nur dort entstehen, wo Staat oder kulturelle Traditionen okonomische Strategien erlauben bzw. ?denkbar“ machen. In ahnlicher Weise beschreiben

Lynne G. Zucker

oder

Guido Mollering

die Bedeutung von Vertrauen zwischen Produzenten, Konsumenten oder Finanzgebern fur einen stabilen Ablauf wirtschaftlicher Prozesse.

In den letzten Jahren haben wichtige Studien des Kapitalmarktes, wie etwa die Arbeiten von Donald MacKenzie, Michel Callon oder Frank Dobbin, diese Einsicht noch radikalisiert, indem sie darauf hingewiesen haben, dass wirtschaftliche Akteure das rationale Handeln im Sinne der okonomischen Modelle haufig durch den Einfluss der Wirtschaftstheorie selbst erst erlernen (Performativitatsthese). Die rationalen Gleichgewichtsmodelle der Wirtschaftstheorie wirken durch Beratungen und Ausbildung in die wirtschaftlichen Geschehnisse selbst hinein und erzeugen so das Verhalten, das sie erklaren sollen, uberhaupt erst. Studien zeigen, dass Absolventen der Wirtschaftswissenschaften viel starker nach den Vorhersagen der wirtschaftstheoretischen Modelle handeln als andere Menschen. Studien zeigen zudem, dass am Kapitalmarkt die Formeln der Wirtschaftstheorie haufig den Akteuren als Handlungsorientierung dienen, angesichts der wachsenden Komplexitat und Unsicherheit.

Das verbindende Ziel aller Wirtschaftssoziologen besteht darin, wirtschaftliche Phanomene wie andere soziale Phanomene empirisch zu erforschen und die Frage nach der Stabilitat der sozialen Ordnung auch fur Markte, Unternehmen und Wirtschaftsraume zu stellen. Zugleich wird der

Homo oeconomicus

als Handlungstyp nicht paradigmatisch vorausgesetzt, sondern wirtschaftliches Handeln ist eine Form des sozialen Handelns, das sich an Werten, Normen, Institutionen und sozialen Identitaten orientiert und nur unter ganz bestimmten strukturellen Voraussetzungen die von der Wirtschaftstheorie axiomatisch gesetzte Form annehmen kann.

Als gemeinsamer Bezugspunkt dafur hat sich das Stichwort der ?Einbettung“ durchgesetzt. Ziel der Wirtschaftssoziologie als Gesellschaftstheorie ist es indessen nicht, die ?Bedingungen der Effizienz“ zu benennen, sondern die Durchsetzung der spezifischen Rationalitat der kapitalistischen Moderne als permanenten Umbau der Gesellschaft in Richtung einer reinen Marktgesellschaft zu beschreiben, die notwendigerweise daran scheitern muss, dass Markthandeln nie ohne nicht-marktliche Voraussetzungen denkbar ist und eine vollstandige Durchsetzung enorme Instabilitat und permanente Krisen erzeugen wurde. Insofern ist die neue Wirtschaftssoziologie eng verbunden mit

Karl Polanyi

.

[8]

Zugleich aber wird die Einsicht der klassischen Soziologen beibehalten, dass die historische Entwicklung der kapitalistischen Marktgesellschaft nicht als wachsende Durchsetzung anthropologisch gegebener okonomischer Rationalitat zu sehen ist, sondern die Analyse von einem historisch offenen Handlungsbegriff ausgehen muss. Der Homo oeconomicus ist gerade dort, wo er sich in Reinheit zeigt, gesellschaftlich enorm voraussetzungsvoll und bezeichnet nur einen von vielen moglichen Rationalisierungspfaden, die auf den sie umgebenden politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen basieren und sich mit diesen permanent verandern. Die moderne Marktgesellschaft ist als soziale Ordnung zu sehen, die nicht das Ergebnis der okonomischen Rationalitat von Akteuren ist, sondern die moderne okonomische Rationalitat ist das Ergebnis der gesellschaftlichen Durchsetzung bestimmter Werte, Normen und internalisierter Handlungsdispositionen, die keineswegs alternativlos oder auch nur dauerhaft determiniert ist.

Im Kontrast zu Wirtschaftssoziologien, die den Begriff ?sozial“ zweck- oder wertrational bzw. affektiv oder traditional verwenden oder auch von der Wirtschaft die Erfullung ?sozialer“ Aufgaben verlangen, steht der systemtheoretische Ansatz von

Niklas Luhmann

. Er richtet an ?die Wirtschaft“ keine Kritik, sondern basiert seine weitgehend wertfreie Analyse auf einer Theorie des Geldes als

Kommunikationsmedium

. In ?Die Wirtschaft der Gesellschaft“ (1988) beschreibt Luhmann die soziale und okonomische Ebene separat, berucksichtigt aber Wechselbeziehungen. Im Unterschied zu

Max Weber

, der dem Wirtschaftssystem eine ubergeordnete Funktion zuschreibt, reiht Luhmann es gleichbedeutend zu anderen

gesellschaftlichen Funktionssystemen

der

soziologischen Systemtheorie

ein.

Nach Luhmann sind wirtschaftliche Vorgange nur solche, denen Zahlungen zugeordnet werden konnen.

Geld

sei das durch

Sozialisation

symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium

, die

binare Codierung

der Wirtschaft 'zahlen/nicht zahlen'. Hinsichtlich dieses Mediums ist die Wirtschaft ein geschlossenes Funktions- und ebenso Teilsystem; eine Kommunikation mit der Umwelt findet nur insofern statt, als die Wirtschaft und ihre Umwelt strukturell miteinander gekoppelt sind, von Luhmann

Interpenetration

genannt. Die Systeme folgen zwar ihrer

autopoietischen

,

selbstreferentiellen

Eigenenlogik, bedingen sich jedoch auch gegenseitig.

In der deutschen akademischen Landschaft hat das Gebiet der Wirtschaftssoziologie, nach 1945 noch von zahlreichen Wissenschaftlern gepflegt (etwa von

Helmut Schelsky

,

Burkart Lutz

,

Friedrich Furstenberg

), immer weniger Vertreter gefunden, da das Fach ?Soziologie“ aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen in die Philosophischen Fakultaten eingegliedert wurde. Es fehlten ihr alsbald die fruher haufig auch volks- und betriebswirtschaftlich ausgebildeten Fachvertreter.

Nach einer auch dadurch bedingten verzogerten Rezeption der amerikanischen ?Neuen Wirtschaftssoziologie“ (Granovetter) hat das Fach seit Ende der 1990er Jahre in Deutschland wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. Wichtige, aber international wenig rezipierte neuere Beitrage zur Wirtschaftssoziologie haben u. a.

Dirk Baecker

,

Jens Beckert

,

Hanno Pahl

,

Steffen Roth

,

Johannes Berger

,

Norman Braun

,

Christoph Deutschmann

,

Kai-Uwe Hellmann

, Susanne Lutz,

Andrea Maurer

, Sophie Mutzel, Jorg Rossel und Michael Schmid geliefert. Institutionelle Schwerpunkte der deutschen Wirtschaftssoziologie ist das

Max-Planck-Institut fur Gesellschaftsforschung

in Koln mit seinem Forschungsbereich ?

Soziologie des Marktes

“ sowie die Universitaten Munchen, Hamburg, und Erfurt.

Viele der von der Wirtschaftssoziologie vorgebrachten Einwande werden heute auch von

Wirtschaftswissenschaftlern

aufgenommen und bearbeitet: Die

Behavioral Economics

erforschen die Grenzen der individuellen okonomischen Rationalitat und die

Institutionenokonomik

bezieht die Bedeutung von Ordnungselementen fur das Funktionieren der Markte zunehmend mit ein. Auch im Bereich der

Netzwerkokonomik

wurden in den letzten Jahrzehnten Fortschritte vermeldet.

Aus Sicht der Wirtschaftswissenschaft liegt der besondere Blickwinkel der Wirtschaftssoziologie darin begrundet, dass gesellschaftliche Strukturen in ihrer sprachlichen, politischen und/oder normativen Eigenlogik in die Entwicklung der Erklarungsmodelle einbezogen werden. Die Logik eines solchen sozialen Interessenbegriffs lasst sich nicht auf individuelle Nutzenbegriffe herunterbrechen, da Werte und institutionelle Ordnungen sich nicht mithilfe der formalen Logik der Mathematik abbilden lassen, sondern historisch gewachsen und logisch widerspruchlich sein konnen. Wirtschaftswissenschaftler verlassen jedoch den Boden jener formalen Logik i. a. nur selten, die sie als mit

Normativitat

fundierten Gegensatz zur Logik der Soziologie verstehen. Normativitat wiederum ist nicht Eigenschaft, sondern zusammen mit der Analyse wirtschaftlicher Dogmenlehren

[9]

auch einer der Forschungsgegenstande der modernen Wirtschaftssoziologie.

- Jens Beckert

und Milan Zafirovski (Hrsg.):

International Encyclopedia of Economic Sociology

. London 2005.

- Mark Granovetter

und

Richard Swedberg

(Hrsg.):

The Sociology of Economic Life

, Westview Press, 2. Auflage 2001,

ISBN 0-8133-9764-2

.

- Maria Funder

:

Soziologie der Wirtschaft. Eine Einfuhrung

. Oldenbourg, Munchen 2011.

- Reinhold Hedtke

:

Wirtschaftssoziologie. Eine Einfuhrung

. UVK/UTB, Konstanz 2014.

- Niklas Luhmann

:

Die Wirtschaft der Gesellschaft.

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988,

ISBN 3-518-28752-4

.

- Andrea Maurer

(Hrsg.):

Handbuch der Wirtschaftssoziologie.

Springer VS Verlag, Wiesbaden 2017.

- Andrea Maurer

und

Gertraude Mikl-Horke

:

Wirtschaftssoziologie

, UTB: nomos 2015.

- Gertraude Mikl-Horke

:

Sozialwissenschaftliche Perspektiven der Wirtschaft.

Oldenbourg, Munchen 2008.

- Neil J. Smelser

und

Richard Swedberg

(Hrsg.):

The Handbook of Economic Sociology.

2. Auflage. Princeton 2005.

- Richard Swedberg:

Principles of Economic Sociology.

Princeton University Press, Princeton 2003. Deutsche Ausgabe:

Grundlagen der Wirtschaftssoziologie

, hgg. und eingeleitet von Andrea Maurer. VS Verlag, Wiesbaden 2009.

- Fritz Karl Mann

:

Finanztheorie und Finanzsoziologie.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1959.

- Talcott Parsons

,

Smelser, Neil J.

:

Economy and Society. A study in the integration of economic and social theory.

Routledge, London 1984.

- Neil J. Smelser

und

Richard Swedberg

:

The Handbook of Economic Sociology.

Princeton University Press, Princeton 1994.

- Karl Polanyi

:

The Great Transformation. Politische und okonomische Ursprunge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen.

Europa, Wien 1977.

- Joseph Schumpeter

:

Capitalism, Socialism and Democracy

.

1942 (dt.:

Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie.

1946,

ISBN 3-8252-0172-4

.)

- Max Weber

:

Wirtschaft und Gesellschaft

. Grundriss der Verstehenden Soziologie.

Mohr, Tubingen 1922.

- Anton Burghardt:

Finanzsoziologie

,

Europaverlag

, Wien, Munchen, Zurich 1979,

ISBN 3-203-50690-4

.

- Jens Beckert:

Grenzen des Marktes. Die sozialen Grundlagen wirtschaftlicher Effizienz.

Campus, Frankfurt am Main 1997.

- Jens Beckert, Christoph Deutschmann, (Hg.):

Wirtschaftssoziologie.

Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie

, Sonderheft 49/2009. Wiesbaden: VS-Verlag fur Sozialwissenschaften, 2009.

ISBN 978-3-531-15726-9

.

[1]

- Johannes Berger

:

Der diskrete Charme des Marktes. Zur sozialen Problematik der Marktwirtschaft

. VS-Verlag, Wiesbaden 2009.

- Neil Fligstein:

The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies.

Princeton University Press, Princeton/Oxford 2001.

- Maria Funder

:

Soziologie der Wirtschaft

. Oldenbourg Verlag, Munchen 2011.

- Andrea Maurer,

Uwe Schimank

(Hrsg.):

Die Gesellschaft der Unternehmen ? Die Unternehmen der Gesellschaft.

VS, Wiesbaden 2008.

- Andrea Maurer:

Social Embeddedness Viewed from an Institutional Perspective

. In: Polish Sociological Review 4/180, 2012, S. 475?496.

- Dieter Prokop:

Kritische Soziologie der Wirtschaft. Wie Oligopol-Konzerne, Machtkomplexe und Zocker-Banken die Gefuhle der Menschen vermarkten und deren Verstand ausschließen.

Tectum Verlag, Marburg 2013.

- ↑

Joseph A. Schumpeter, (Elizabeth B. Schumpeter, Hg.):

Geschichte der okonomischen Analyse.

Erster Teilband. Vandenhoeck Ruprecht Gottingen 1965. S. 97

- ↑

Joseph Schumpeter

:

Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie.

Berlin 1970, S. 32;

?... exakt sein heißt, alle notigen und nur die notigen Worte zu machen.“

(S. 76)

- ↑

Joseph A. Schumpeter/Elizabeth B. Schumpeter, Hgg.:

Geschichte der okonomischen Analyse.

Erster Teilband. Vandenhoeck & Ruprecht Gottingen 1965, S. 51 f.

- ↑

Talcott Parsons:

Economics and Sociology: Marshall in Relation to the Thought of His Time.

Quarterly Journal of Economics, 46, 1932, S. 316?347.

- ↑

Talcott Parsons, Neil J. Smelser:

Economy and Society.

New York 1956.

- ↑

Richard Swedberg:

The Critique of the 'Economy and Society' Perspective During the Paradigm Crisis: From the United States to Sweden.

Acta Sociologica, 29 (1986), S. 91?112.

- ↑

Ulrich Becks Antwort in der Vorlesung

Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland

im Sommersemester 2005 an der

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen

auf die Frage eines Studenten, wie die 13 Jahre Nationalsozialismus in die Theorie reflexiver Modernisierung passten.

- ↑

Jens Beckert:

The Great Transformation of Embeddedness: Karl Polanyi and the New Economic Sociology.

(PDF; 914 kB) MPIfG Discussion Paper 07/1.

- ↑

(a) Dirk Baecker, Walter Benjamin, Norbert Bolz, Christoph Deutschmann:

Kapitalismus als Religion

, 2002,

ISBN 3-931659-27-5

; (b) Robert H. Nelson:

Economics as Religion ? From Samuelson to Chicago and Beyond

, 2003,

ISBN 0-271-02284-1

und (c) Michael Dellwing :

Globalisierung und religiose Rhetorik: Heilsgeschichtliche Aspekte in der Globalisierungsdebatte

, 2008,

ISBN 978-3-593-38583-9