Dieser Artikel behandelt das physikalische Phanomen. Zu anderen Bedeutungen von ?Welle“ siehe

Welle (Begriffsklarung)

.

Eine

Welle

ist eine sich raumlich ausbreitende periodische

(Schwingung)

oder einmalige

(Storung)

Veranderung des Gleichgewichtszustands eines Systems bezuglich mindestens einer orts- und zeitabhangigen physikalischen Große.

Unterschieden werden mechanische Wellen, die stets an ein

Medium

gebunden sind, und Wellen, die sich auch im

Vakuum

ausbreiten konnen (beispielsweise

elektromagnetische Wellen

,

Materiewellen

oder

Gravitationswellen

). In Medien wird die Ausbreitung einer ortlichen Storung durch die

Kopplung

benachbarter

Oszillatoren

(schwingfahige physikalische Großen) vermittelt. Eine Welle transportiert

Energie

, jedoch keine

Materie

, d. h. die benachbarten Oszillatoren transportieren die Storung durch den Raum, ohne sich selbst im zeitlichen Mittel fortzubewegen. Direkt wahrnehmbare Wellen sind zum Beispiel

Schallwellen

,

Wasserwellen

und

Licht

. Sichtbares Licht kann jedoch, wie alle elektromagnetischen Strahlung, auch als Teilchenstrom aufgefasst werden (siehe

Welle-Teilchen-Dualismus

).

Kreisformige Wellen im Wasser

Kreisformige Wellen im Wasser

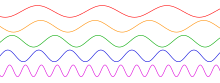

Wellenarten:

Wellenarten:

1. und 2. Transversalwelle

3. Longitudinalwelle

Wie bereits erwahnt, werden Wellen die an ein Medium gebunden sind als mechanische Wellen bezeichnet, diese werden ?klassisch“ in

Longitudinal-

und

Transversalwellen

(von denen auch Mischformen wie

Torsionswellen

auftreten konnen) unterteilt.

Wellen, die

parallel

zur

Ausbreitungsrichtung

schwingen, werden als Longitudinal- oder Langswelle bezeichnet. Ein wichtiges Beispiel ist der Schall, der sich in Gasen und Flussigkeiten immer als Longitudinalwelle ausbreitet.

Mechanische Longitudinalwellen sind

Druckwellen

. Das bedeutet, dass sich in einem Medium Zonen mit Uberdruck bzw. Druckspannung (bzw. Unterdruck oder Zugspannung) in der Ausbreitungsrichtung fortpflanzen bzw. verschieben oder ausbreiten. Die einzelnen Teilchen im Ausbreitungsmedium,

Atome

oder

Molekule

, schwingen hierbei in Richtung der Ausbreitung um den Betrag der Amplitude hin und her. Nach dem Durchlauf der Schwingung bewegen sich die Teilchen wieder an ihre Ruhestellung, die Gleichgewichtslage, zuruck.

Die

Leistung

einer Longitudinalwelle ist proportional zum Quadrat der Amplitude oder der Druckspannung, siehe auch

Schalldruck

und

Schallschnelle

. Longitudinalwellen haben im gleichen festen Medium eine hohere Geschwindigkeit als Transversalwellen des gleichen Typs bei ansonsten gleichen Parametern.

Wellen, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen, werden als Transversal-, Quer-, Schub- oder Scherwellen bezeichnet. Nur Transversalwellen konnen

polarisiert

sein.

Beispiele sind elektromagnetische Wellen, Gravitationswellen,

Biegewellen

und

Plasmawellen

.

Auch Schallwellen im Festkorper und

seismische Wellen

konnen sich bei geeigneter Materialbeschaffenheit als Transversalwelle fortpflanzen.

Wasserwellen

sind als

Oberflachenwellen

in der Regel eine Mischform aus Longitudinal- und Transversalwellen, konnen aber als

stehende Welle

(

Seiche

) auch als reine Transversalwelle auftreten. Sie bilden entweder

Schwere-

oder

Kapillarwellen

oder eine Ubergangsform zwischen beiden.

Bei

mechanischen Wellen

, die ein schwingfahiges Medium benotigen, um sich ausbreiten zu konnen, kann weiter unterschieden werden in

akustische Wellen

und

elastische Wellen

. Elastische Wellen besitzen sowohl longitudinale (

P-Wellen

) als auch transversale (

S-Wellen

) Komponenten, wahrend sich akustische Wellen nur aus longitudinalen Anteilen (P-Welle) zusammensetzen. Daher konnen sich akustische Wellen in gasformiger, flussiger und fester Materie ausbreiten, wahrend transversale Wellen zur Ausbreitung ausreichend großen

Schermodule

benotigen und sich deswegen nur in fester Materie fortpflanzen.

[1]

[2]

Des Weiteren konnen Wellen unterschieden werden, die an kein Medium gebunden sind, wie

Materiewellen

(nach der Theorie von

Louis de Broglie

hat ein sich bewegendes

Teilchen

auch eine

Wellenlange

, die bei entsprechendem Versuchsaufbau auch nachgewiesen werden kann) und

Wahrscheinlichkeitswellen

, die im Rahmen der

Quantenphysik

die Zustande von physikalischen Systemen beschreiben, oder

Gravitationswellen

, welche Raumzeit quer zu ihrer Ausbreitungsrichtung stauchen und strecken.

| Bezeichnung

|

Symbol

|

Beziehungen

|

| Amplitude

|

|

|

Transversalwelle

|

|

Longitudinalwelle

|

|

| Wellenvektor

|

|

Ausbreitungsrichtung

|

| Kreiswellenzahl

|

|

|

| Wellenlange

|

|

|

| Kreisfrequenz

|

|

Dispersionsrelation Dispersionsrelation

|

| Frequenz

|

|

|

| Phasengeschwindigkeit

|

|

|

| Gruppengeschwindigkeit

|

|

|

| Phase

|

|

|

Zur mathematischen Beschreibung von Wellen sind mehrere Großen notig. Dazu zahlen Amplitude, Phase und Ausbreitungs- oder Phasengeschwindigkeit. Die nebenstehende Tabelle gibt einen Uberblick uber die Großen, die zur vollstandigen Beschreibung notig sind.

Mathematisch spricht man von einer Welle, wenn die

Wellenfunktion

, also die die Welle mathematisch beschreibende Gleichung, eine Losung einer

Wellengleichung

ist. Diese Funktionen hangen im Allgemeinen von Ort

, also die die Welle mathematisch beschreibende Gleichung, eine Losung einer

Wellengleichung

ist. Diese Funktionen hangen im Allgemeinen von Ort

und Zeit

und Zeit

ab.

ab.

Dabei gibt

die Auslenkung am Ort

die Auslenkung am Ort

zur Zeit

zur Zeit

an. Funktionen dieses Typs entsprechen der Vorstellung, dass Wellen raumlich ausgedehnte Schwingungen sind. Eine allgemeine Funktion fur jede Art von Welle anzugeben, ist dabei nicht ohne weiteres moglich. Haufig werden daher sehr einfache Losungen der Wellengleichung herangezogen und die reale Welle als eine

Uberlagerung

von vielen dieser Losungen angesehen. Die gebrauchlichsten Elementarlosungen sind die

Ebene Welle

und die

Kugelwelle

.

an. Funktionen dieses Typs entsprechen der Vorstellung, dass Wellen raumlich ausgedehnte Schwingungen sind. Eine allgemeine Funktion fur jede Art von Welle anzugeben, ist dabei nicht ohne weiteres moglich. Haufig werden daher sehr einfache Losungen der Wellengleichung herangezogen und die reale Welle als eine

Uberlagerung

von vielen dieser Losungen angesehen. Die gebrauchlichsten Elementarlosungen sind die

Ebene Welle

und die

Kugelwelle

.

Die Amplitude

ist die maximale mogliche Auslenkung der Welle. Sie ist bei Wellen ? im Gegensatz zu Schwingungen ? eine

vektorielle

Große, da neben der Starke der Auslenkung auch deren Richtung entscheidend ist. Ist die Ausbreitungsrichtung parallel zur Amplitude, handelt es sich um eine Longitudinalwelle, ist sie senkrecht, um eine Transversalwelle. In beiden Fallen ist die Intensitat der Welle proportional zum Quadrat der Amplitude.

ist die maximale mogliche Auslenkung der Welle. Sie ist bei Wellen ? im Gegensatz zu Schwingungen ? eine

vektorielle

Große, da neben der Starke der Auslenkung auch deren Richtung entscheidend ist. Ist die Ausbreitungsrichtung parallel zur Amplitude, handelt es sich um eine Longitudinalwelle, ist sie senkrecht, um eine Transversalwelle. In beiden Fallen ist die Intensitat der Welle proportional zum Quadrat der Amplitude.

Phasenverschobene Sinusschwingungen gleicher Frequenz

Phasenverschobene Sinusschwingungen gleicher Frequenz

Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz

Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz

Die Phase einer Welle gibt an, in welchem Abschnitt innerhalb einer

Periode

sich die Welle zu einem Referenzzeitpunkt und -ort befindet. Sie legt also fest, wie groß die Auslenkung ist. Im Beispiel einer ebenen Welle ist

die Phase zum Zeitpunkt

die Phase zum Zeitpunkt

am Ort

am Ort

. Die Phase hangt also von den zwei Parametern Wellenvektor

. Die Phase hangt also von den zwei Parametern Wellenvektor

und Kreisfrequenz

und Kreisfrequenz

ab.

ab.

Die mathematische Formulierung fur eine harmonische (auch: homogene, monochromatische)

ebene Welle

im dreidimensionalen Raum ist in

komplexer Schreibweise

:

Eine

Kugelwelle

lasst sich mit folgender Gleichung beschreiben:

Konzentrische Wellenringe aus einem reinen Sinus nach außen abnehmender Amplitude (3D)

Konzentrische Wellenringe aus einem reinen Sinus nach außen abnehmender Amplitude (3D)

Ausbreitung einer Welle

Ausbreitung einer Welle

Quellen fur Wellen konnen pulsformige Anregungen, Vibrationen oder periodische Schwingungen sein. Periodische mechanische und elektromagnetische Wellen konnen durch periodische Schwingungen erzeugt werden. Ein einfaches Beispiel ist ein schwingendes Pendel: An einem solchen Pendel befindet sich zum Beispiel ein Stift, unter dem ein Blatt Papier mit konstanter Geschwindigkeit hergezogen wird. Der am Pendel befestigte Stift beschreibt nun auf dem Papierstreifen, der das Ausbreitungsmedium darstellt, eine sinusformige Welle. Bei diesem Beispiel ist die Wellenlange abhangig von der Geschwindigkeit, mit der der Papierstreifen bewegt wird. Die Amplitude der Welle wird durch den maximalen Pendelausschlag bestimmt.

Eine

elektromagnetische Welle

kann durch eine

Antenne

erzeugt werden, die an einen elektrischen Schwingungsgenerator angeschlossen ist.

Als Schwingungsgenerator kann ein sogenannter

Schwingkreis

verwendet werden, bei dem der elektrische Strom zwischen einer Spule und einem Kondensator hin und her fließt. Die elektromagnetische Gesamtenergie wird im Schwingkreis periodisch von elektrischer Energie (vermittelt durch das elektrische Feld im Kondensator) in magnetische Energie (vermittelt durch das magnetische Feld der Spule) umgewandelt. Geschieht dies mit einer geeigneten Frequenz fur die verwendete Antenne, so wird ein Teil der Energie in Form einer elektromagnetischen Welle effizient von der Antenne in den Raum abgestrahlt. Dieser Effekt ist vor allem in der drahtlosen Kommunikation von besonderer Bedeutung.

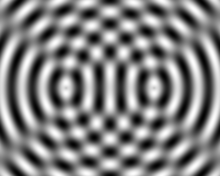

Interferenz zweier Wellen

Interferenz zweier Wellen

Eine stehende Welle

Eine stehende Welle

Schwebung

Schwebung

Gauß’sches Wellenpaket

Gauß’sches Wellenpaket

In der Natur vorkommende Wellen sind in den seltensten Fallen reine

monochromatische

Wellen, sondern eine Uberlagerung aus vielen Wellen unterschiedlicher Wellenlangen. Die Uberlagerung erfolgt dabei durch das

Superpositionsprinzip

, was mathematisch bedeutet, dass alle Wellenfunktionen der einzelnen Wellen addiert werden. Die Anteile der Wellenlangen werden als

Spektrum

bezeichnet. Beispiele:

- Sonnenlicht

ist eine Uberlagerung aus elektromagnetischen Wellen. Das Spektrum umfasst einen Wellenlangenbereich von

Infrarot

uber

sichtbares Licht

bis

Ultraviolett

. Derartige Spektren bezeichnet man auch als

kontinuierlich

.

- Ein

Musikton

eines Instrumentes setzt sich zusammen aus einem

Grundton

und mehreren

Oberschwingungen

. Die unterschiedlichen Anteile an Oberschwingungen sind der Grund, warum eine Posaune anders klingt als eine Flote. Ein solches Spektrum heißt

diskret

, da es sich nur aus einzelnen, klar abgetrennten Wellenlangen zusammensetzt.

Dabei konnen verschiedene Effekte auftreten:

- Interferenz

? Uberlagert man Wellen, so kann es zu einer konstruktiven

Verstarkung

, aber auch zu einer teilweisen oder gar totalen Ausloschung der Welle (wenn beide Wellenlangen und Frequenzen gleich sind und die Wellen genau gegenlaufig schwingen) kommen. Dieses Phanomen spielt im Alltag zum Beispiel bei dem unerwunschten

Mehrwegempfang

eine Rolle ? an einem Ort treffen auf verschiedenen Wegen Wellen eines

Senders

ein und konnen sich dort unter Umstanden gegenseitig ausloschen.

- Stehende Welle

? Bei Uberlagerung zweier sich gegenlaufig ausbreitender Wellen derselben Frequenz und

Amplitude

kommt es zur Ausbildung von stehenden Wellen. Diese breiten sich nicht aus, sondern bilden raumlich konstante Schwingungsmuster: An den sogenannten

Bewegungsbauchen

schwingen sie mit der verdoppelten Amplitude und der ursprunglichen Frequenz, an den dazwischenliegenden

Bewegungsknoten

ist die Amplitude zu allen Zeiten Null. Diese Erscheinung ist ein Sonderfall der Interferenz. Sie tritt insbesondere vor einer reflektierenden Wand auf oder auch zwischen zwei passend abgestimmten Wanden, die gemeinsam einen

Resonator

bilden.

- Schwebung

? Eine Uberlagerung zweier Wellen von benachbarter Frequenz fuhrt zu einer Schwebung. Die Amplitude einer solchen Welle nimmt periodisch zu und ab ? je naher die Frequenzen beieinander liegen, desto (zeitlich) langsamer geschieht dieser Vorgang. Dieser Effekt wird beispielsweise beim

Stimmen

von Musikinstrumenten ausgenutzt ? die Schwebungsfrequenz wird dabei zu nahe Null einjustiert. Typisch sind auch die Schwebungen des

Leslie-Lautsprechers

. Dessen langsame Schwebungen empfindet der Mensch als angenehm.

- Wellenpaket

? Die Uberlagerung von Wellen mit allen Frequenzen aus einem Frequenzband erzeugt ein Wellenpaket. Hierbei zeigt die Einhullende der Welle nur einen einzelnen Berg, vor und hinter diesem ist die Amplitude vernachlassigbar. Da die Phasengeschwindigkeit einer Welle in Wellenleitern und dispersiven Medien frequenzabhangig ist, zerfließen Wellenpakete mit fortschreitender Zeit. Bei der Nachrichtenubermittlung mittels Wellen muss die resultierende Verbreiterung von Wellenpaketen berucksichtigt werden.

- Gavin Pretor-Pinney:

Kleine Wellenkunde fur Dilettanten.

(

The Wavewatcher’s Companion.

2010), Berlin 2011,

ISBN 978-3-8077-1075-4

.

- Eduard Rhein

:

Wunder der Wellen : Rundfunk u. Fernsehen, dargest. f. jedermann

, Ausgabe 69.?80. Tsd., Deutscher Verl. d. Ullstein A.G., Berlin-Tempelhof 1954.

DNB

- ↑

Elastische Welle.

In:

Lexikon der Geothermie.

Bundesverband Geothermie,

abgerufen am 23. November 2022

.

- ↑

akustische Welle.

In:

Lexikon der Geowissenschaften.

Spektrum,

abgerufen am 23. November 2022

.