48.13645

11.575933

Koordinaten:

48° 8′ 11,2″

N

,

11° 34′ 33,4″

O

St. Peterskirche mit der

Heilig-Geist-Kirche

im Hintergrund

St. Peterskirche mit der

Heilig-Geist-Kirche

im Hintergrund

Der Alte Peter (links) in unmittelbarer Nahe des Marienplatzes

Der Alte Peter (links) in unmittelbarer Nahe des Marienplatzes

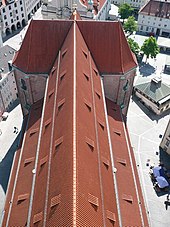

Dach der Kirche

Dach der Kirche

Amtliche Gebaudetafel

Amtliche Gebaudetafel

Die

Pfarrkirche Sankt Peter

, deren Turm im Volksmund

Alter Peter

genannt wird und zu Munchens Wahrzeichen zahlt, ist die alteste erwahnte

Pfarrkirche

Munchens

.

St. Peter (Petersplatz 1) steht auf dem Petersbergl, der einzigen nennenswerten Erhebung innerhalb der historischen

Altstadt Munchens

. Unterhalb des Petersbergls in nordwestlicher Richtung liegt der

Marienplatz

, in sudostlicher Richtung der

Viktualienmarkt

, in sudwestlicher Richtung der

Rindermarkt

.

Auf dem Petersbergl gab es ursprunglich eine

dreischiffige

romanische

Pfeilerbasilika

mit zwei eingebundenen Westturmen. Ob diese Kirche der Grundungsbau war, lasst sich jedoch nicht nachweisen. Urkundlich erwahnt ist die Peterskirche erstmals in einem Dokument von 1225 oder 1226 anlasslich eines Besuchs des Herzogs

Ludwig der Kelheimer

als

ecclesia sancti Petri Muonichen.

[1]

Ein unter dem nordlichen Teil des Chors gefundener viereckiger Raum, im Allgemeinen als ?Alter Raum“ bezeichnet, wurde zeitweise vor die Stadtgrundung Munchens datiert. Nach neuerer Erkenntnis handelt es sich dabei jedoch eher um Uberreste einer um 1158 erbauten herzoglichen Zollstation.

[2]

Das Petersbergl im 16. Jahrhundert. Zeichnung Gustav Steinleins nach dem

Sandtnerschen

Modell

Das Petersbergl im 16. Jahrhundert. Zeichnung Gustav Steinleins nach dem

Sandtnerschen

Modell

Ab 1278 wurde die romanische durch eine prunkvollere

gotische

Basilika ersetzt. Eine großere Kirche ware eigentlich nicht erforderlich gewesen, da der Pfarrbezirk von St. Peter auf die sudliche Halfte der Stadt geschrumpft war, als am 24. November 1271 die zweite Munchner Pfarrei aus der

Marienkapelle

gegrundet worden war. Vielmehr sollte mit dem am 17. Mai 1294 von Bischof

Emicho von Freising

geweihten Neubau einem moglichen Bedeutungsverlust entgegengewirkt werden. Das dreischiffige

Langhaus

, das noch keine Seitenkapellen hatte, war durch außenliegende Strebepfeiler gegliedert.

[3]

Am 14. Februar 1327 fiel fast ein Drittel Munchens einer

Brandkatastrophe

zum Opfer. Der Ostchor von St. Peter brannte bis auf die Außenmauer nieder, das Kirchenschiff konnte gerettet werden, die Turme brannten aus. Wahrscheinlich wurde am Ende des Kirchenschiffes eine Mauer eingezogen, um weiterhin Gottesdienste feiern zu konnen. Beim Wiederaufbau wurde die Kirche um zwei Joche verlangert. Die Wande des Langhauses wurden nach außen verlegt, sodass zwischen den ins Kircheninnere einbezogenen Strebepfeilern Seitenkapellen angelegt werden konnten.

[3]

Diese Kapellen wurden meist von Patriziern gestiftet, verfugten uber eigene Geistliche und dienten der Stifterfamilie auch als Grablege.

[3]

[4]

1365

[5]

oder 1368 weihte der Freisinger Furstbischof

Paul

den neuen gotischen Hochchor. 1378/79 erhielt er noch zwei gotische Gewolbeeindeckungen. Von 1379 bis 1386

[6]

wurde das Westwerk umgestaltet, wobei man sich von der gotischen Zweiturmanlage loste. Die beiden ausgebrannten Turme wurden abgeschragt und zwischen den beiden Stumpfen ein einzelner Turm errichtet, der heute mit seiner offenen, rundumlaufenden Aussichtsgalerie ein beliebter Aussichtspunkt ist. Um 1407 wurden die beiden vorgelagerten Treppenturmchen am Westportal angesetzt.

Im 15. Jahrhundert (1487) sind fur St. Peter auch ein eigener Friedhof (

?gotzacker“

) und ein Armenhaus ? ?daz pruderhaws sant Peters den armen lawtten“ ? urkundlich bezeugt.

[7]

Seine neue Turmbekronung (mit offenem

Tempietto

, wahrscheinlich nach Planen von Heinrich Schon d. A.) erhielt der ?Alte Peter“, nachdem am 24. Juli 1607 ein Blitz die beiden Spitzhelme des Westwerks zerstort hatte.

[8]

Um die Raumnot zu mildern, entschloss man sich noch vor dem

Dreißigjahrigen Krieg

zu einer Erweiterung nach Osten, die wahrscheinlich

Isaak Bader

plante. 1630 begann der Abbruch des gotischen Ostchores, um die Erweiterung durch einen barocken

Dreikonchenchor

[9]

zu ermoglichen. Durch die Kriegswirren konnte dieser erst 1636 eingewolbt werden. Danach wurde die Umgestaltung des Langhauses durch

Hans Heiß

in Angriff genommen, die 1654 abgeschlossen war (Ummantelung der bisherigen Achteckpfeiler, Neueinwolbung, Einbau der Orgelempore, Einbau der Oratorien uber den Seitenschiffen, Seitenportale anstelle des gotischen Westportals).

[4]

Im 18. Jahrhundert wurde zunachst der Chor einschließlich Hochaltar (ab 1730

[4]

) und spater das Langhaus (1752?1756

[4]

) im spatbarocken Stil umgestaltet.

Nikolaus Gottfried Stuber

entwarf den neuen Hochaltar inspiriert von

Berninis

Cathedra Petri

im romischen

Petersdom

und realisierte ihn mit

Egid Quirin Asam

.

[10]

Der Chor wurde durch

Ignaz Anton Gunetzrhainer

neu eingewolbt.

Johann Baptist Zimmermann

ubernahm die kunstvolle Stuckierung und Nikolaus Gottfried Stuber die Ausmalung des Chores.

[4]

Im Langhaus dagegen stammen von Zimmermann sowohl die Stuckierung als auch die Fresken

[4]

in den rundbogigen Blendfenstern und an der Decke, die Szenen aus dem Leben des Apostel Petrus zeigen.

Im 19. und fruhen 20. Jahrhundert gab es drei Restaurierungen:

- Grune Renovierung 1844: Entdeckung des

spatgotischen

Schrenck-Altares, einziger erhaltener Sandsteinaltar der Gotik in Munchen

- Gelbe Renovierung 1882

- Graue Renovierung 1911/1912

Luftaufnahme der Peterskirche 1945

Luftaufnahme der Peterskirche 1945

1944/1945 wurde St. Peter weitgehend zerstort.

[11]

Insbesondere die Volltreffer zweier Sprengbomben beim Fliegerangriff am 25. Februar 1945 im Bereich des Corpus-Christi-Altars richteten schlimme Schaden an: Faktisch standen nur noch der ausgebrannte Turmstumpf sowie die Außenmauern des Hochchores. Ein Wiederaufbau schien unmoglich. Das Bauburo des erzbischoflichen Ordinariats und das

Landesamt fur Denkmalpflege

sahen zunachst ? auch aus finanziellen Grunden ? nur einen Erhalt des Chores und des wahrzeichenhaften Turmes vor. Nach Ende des

Zweiten Weltkrieges

war die Kirchenruine daher bereits zum Abriss freigegeben, die Sprenglocher bereits gebohrt. Auf Initiative der beiden Stadtpfarrer von St. Peter,

Max Stritter

(1937?1949) und

Max Zistl

(1949?1983), rettete

Michael Kardinal Faulhaber

die Kirche. Der

Wiederaufbau

begann 1946. Durch die Spendenbereitschaft der Munchner Burger aus allen Konfessionen und politischen Richtungen, dem 1950 gegrundeten ?Wiederaufbauverein St. Peter“, aber auch Finanzhilfen aus aller Welt, z. B. aus Cincinnati/USA, konnte schon 1946 mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Am 8. September 1951 wurde das Kreuz auf dem Turmhelm angebracht und am 28. Oktober ein erster feierlicher Abschluss des Wiederaufbaus,

[12]

an den eine Gedenktafel in der Turmstube erinnert, begangen. Drei Jahre spater, am 27. Juni 1954, konnte

Joseph Kardinal Wendel

den Hochaltar weihen. Zu diesem Zeitpunkt war der Wiederaufbau der altesten Kirche Munchens in seiner außeren Form abgeschlossen.

Die Rekonstruktion des Inneren, um die sich besonders

Rudolf Esterer

und

Erwin Schleich

verdient machten, wurde erst mit der Rekonstruktion der Deckenfresken im Langhaus durch den

Freskanten

Hermenegild Peiker

im Jahr 2000 abgeschlossen.

Fur die Fresken in der Chorkuppel wurde 2023 aufgrund von Salzeinlagerungen eine Restaurierung notwendig.

[13]

Die Peterskirche ist eine dreischiffige Basilika, bei der beidseitig an den Seitenschiffen Kapellen zwischen den eingezogenen Strebepfeilern angefugt sind. Im Erdgeschoss ist der Sakralbau durch Rundbogenfenster erhellt, in den Seitenschiffen und den Hochschiffwanden durch Rundfenster. Wahrend alle Wande und der Turm verputzt sind, ist die machtige Dreikonchenchoranlage ein Blankziegelmauerwerksbau. Auch hier sind die Wande von Rundbogen- sowie Rundfenstern durchbrochen. In den beiden ostlichen Winkeln der Konchen erhebt sich jeweils ein runder Treppenturm mit welscher Haube. Die Mittelkonche umgibt ein eingeschossiger Sakristeianbau. Der Turm mit 92 m Gesamthohe ist von zwei fruhgotischen Turmstumpfen der ursprunglichen Zweiturmfassade flankiert. Zwei polygonale Eckturmchen begleiten das Mittelportal des Turmes. Bogenfriese und Zahnschnitt schmucken die Turmfassade. Die Turmuhr der Peterskirche wurde im Jahr 1371 erstmals schriftlich erwahnt. Uber dem Glockengeschoss mit seinen spitzbogigen Schallfenstern befindet sich eine umlaufende Turmgalerie in 57 m Hohe. Die Galerie umlauft die ehemalige Turmerstube fur den Feuerwachter der Stadt Munchen, der hier bis zum Jahr 1936 seinen Dienst tat.

Kircheninneres

Kircheninneres

Zwischen den gotischen Turmstumpfen befindet sich ein Vorjoch, uber dem sich die Doppelempore erhebt. Das Gewolbe der Empore ist 8,70 m hoch. Die dreischiffige Pfeilerbasilika gliedert sich in neun Joche. Das 22 m hohe und 9,22 m breite Mittelschiff ist durch Pilaster in zwei Geschosse gegliedert. Die Erdgeschosszone ist durch Arkaden mit einem

Interkolumnium

von 4 m geoffnet. Uber einem gekropften, umlaufenden Gesims erheben sich Obergaden mit Blendarkaden und Rundfenstern. Das als Holzkonstruktion rekonstruierte Tonnengewolbe mit

Stichkappen

ist seit dem Jahr 2000 wieder mit einem Deckengemalde geschmuckt. Der zugehorige Stuck wurde dabei illusionistisch gemalt.

Das Hauptfresko im Langhaus

Das Hauptfresko im Langhaus

Die neunjochigen Seitenschiffe sind in einer Hohe von 9 m mit Stichkappentonnen uberwolbt und wurden in den Jahren 1996 bis 1997 mit rekonstruiertem Rocaillenstuck anstelle von einfacheren Profilrahmen aus den Jahren 1953/1954 versehen. Im ersten und achten Joch der 5,45 m breiten Seitenschiffe fuhren Seiteneingange ins Kircheninnere. Die im Zweiten Weltkrieg zerstorten Deckenfresken der zwolf Seitenschiffkapellen (variierende Tiefe 2,20?2,35 m, Lange circa 4 m) wurden bisher nicht wiederhergestellt. Die beiden Seitenschiffe fuhren zu Seitenaltaren an den ostlichen Stirnseiten. Der quadratische Chorbereich fuhrt die Breite des Mittelschiffes weiter und ist durch Stufen erhoht. Seitlich befinden sich Sakristei und Schatzkammer, daruber Oratorien, deren im Zweiten Weltkrieg zerstorte Deckenfresken (Sturz des

Magiers Simon

; Petrus heilt einen Lahmen) aus den Jahren 1730/1731 bisher nicht wiederhergestellt wurden. Das im Jahr 1944 zerstorte Vierungsfresko wurde 1985 nachgebildet. In der durchlichteten Apsis steht der prachtige Hochaltar.

Der Hochaltar

Der Hochaltar

Zu den bedeutendsten Kunstwerken von St. Peter zahlt der barocke

Hochaltar

, der in den Jahren 1730?1734 von

Nikolaus Gottfried Stuber

,

Johann Georg Greiff

und

Egid Quirin Asam

geschaffen wurde.

Das Zentrum der zentralen Figurengruppe bildet eine von

Erasmus Grasser

geschaffene spatgotische Figur des heiligen

Petrus

bei der Schriftauslegung. Zu seinen Fußen befinden sich vier Kirchenvater,

[14]

zwei abendlandische und zwei morgenlandische,

Ambrosius

und

Augustinus

(vorne ? ?westlich“),

Athanasius

und

Johannes Chrysostomos

(dahinter ? ?ostlich“) von Egid Quirin Asam (1732/33), deren Blicke auf Petrus gerichtet sind; in den Handen halten sie geschlossene Bucher. Die

Tiara

(dreifache Krone) der Petrusfigur ist eine barocke Hinzufugung des Munchner Goldschmieds

Johann Michael Ernst

(1732). Sie kann abgenommen werden. Traditionsgemaß geschieht dies wahrend einer

Sedisvakanz

. Am Tag der Amtseinfuhrung des neugewahlten Papstes wird die Tiara der Figur wieder aufgesetzt. Die Petrus-Figur war Gegenstand besonderer Verehrung und ist das einzige Element, das aus dem fruheren gotischen Altar ubernommen wurde.

[10]

Seitenaltare

Seitenaltare

Der prachtvolle Rokokotabernakel ist das Werk des Munchner Goldschmieds

Joseph Friedrich I.Canzler

(1749/50) mit spateren Teilen von

Peter Streissel

(1785/86); die beiden Anbetungsengel von

Franz Jakob Schwanthaler

kamen 1804 hinzu. Die beiden romisch wirkenden goldglanzenden

Kartuschen

beiderseits des Altartisches mit ihren trophaenartig angeordneten papstlich-petrinischen Symbolen Tiara, Schlussel, Ruder, Fischernetz und Delphin sowie die beiden Stifterwappen des bayerischen Kurfursten Karl Albrecht und seiner osterreichischen Gemahlin Maria Amalie sind Schopfungen des Munchner Barockbildhauers

Johann Georg Greiff

. Durch das Zusammenwirken der bedeutendsten Kunstler der damaligen Zeit entstand hier eine der großartigsten Altarschopfungen des bayerischen Barock.

Barocke Verkundigungsgruppe

Barocke Verkundigungsgruppe

Sog. ?Schrenck-Altar“

Sog. ?Schrenck-Altar“

- Leben des Apostels Petrus

. Deckenfresken mit ikonographischen Motiven (

Johann Baptist Zimmermann

, 1753?1756); Rekonstruktion durch Hermenegild Peiker, 1999?2000.

- Apostelfiguren

Andreas und Paulus (

Andreas Faistenberger

, um 1710), alle Ubrigen (

Joseph Protzner

, um 1753/55) (Mittelschiffpfeiler)

- Joseph und Joachim

und

Johannes der Taufer

, Gemalde am St.-Anna-Altar (

Joachim von Sandrart

, 1647)

- Hl. Katharina von Alexandrien

, und

Hl. Margareta von Antiochia

, Rokokofiguren am St.-Eligius-Altar (

Ignaz Gunther

, um 1765) (nordliche Turmkapelle)

- St.-Martins-Altar

(sog. ?Schrenk-Altar“, eine Stiftung der Patrizierfamilie Schrenk) (um 1400) (Nordseite 1. Seitenkapelle/Ostwand). Er ist damit der alteste erhaltene Altar der Stadt. Neben St. Martin sind im unteren Abschnitt auch St. Ulrich und ein Papst dargestellt. In der Mitte das Jungste Gericht mit den Aposteln als Beisitzer und Petrus, der in die Himmelsstadt einlasst. Oben Jesus als Weltenrichter mit Maria und Johannes als Anbeter.

[14]

- Potschner-Altar

, spatgotisches Dreikonigstriptychon (unbekannter Munchner Maler, 1477) (Nordseite 1. Seitenkapelle/Westwand), in der Mitte die Anbetung der Konige, auf den Flugeln prasentiert sich die Stifterfamilie des Baltasar Potschner mit ihren Schutzpatronen.

[14]

- Sechs

Tafelbilder

des gotischen Hochaltares (

Jan Polack

, 1492?1495) im Presbyterium, an der Nord- und Sudwand;

drei weitere befinden sich als Dauerleihgabe im Bayerischen Nationalmuseum, zwei sind im Germanischen Nationalmuseum in Nurnberg, eines ist verschollen.

- Epitaph des Balthasar Potschner

(Patrizier)

(Werkkreis der Haldner, 1505, Rotmarmor)

- Aresinger-Epitaph

(

Erasmus Grasser

, 1482) (links vom Eingang zur nordlichen Turmkapelle)

- Hl. Familie

, Rokokofiguren (Werkstatt Ignaz Gunthers, 2. Halfte 18. Jh.) (Nordseite 3. Seitenkapelle)

- Mariahilf-Gnadenbild

(

Johann Carl Loth

, 1653), Rahmen nach Entwurf Johann Baptist Straubs aus Silber und vergoldetem Kupfer (

Joseph Friedrich I. Canzler

, 1775/78) (Sudseite 1. Altar)

- Pestbild

, spatgotisches Altarbild (

Jan Polack

, 1517) (Sudseite 6. Seitenkapelle, Westwand)

- geschnitzte Olberggruppe

, Christusfigur (

Franz Jakob Schwanthaler

, 1795), Jungerfiguren (

Joseph Otto Entres

, 1846) (nordliche Turmkapelle)

- Hl. Anna Selbdritt

, barocke Schnitzgruppe (unbekannt, um 1640/50) (Sudseite 1. Seitenkapelle)

- Rotmarmor-Taufbecken

(

Hans Krumpper

, 1620), geschnitzter Deckel mit Johannes dem Taufer (

Joseph Protzner

, 1753) (Taufkapelle)

- Verkundigungsgruppe

, barocke Schnitzgruppe, silbern gefasst (Werkstatt Ignaz Gunthers, 1. Halfte 18. Jh.) (Sudseite, rechts vom Mariahilf-Altar)

- Rokoko-Kanzel

(

Joseph Protzner

, um 1753/55) (Mittelschiff 4. Pfeiler Sudseite)

- St.-Munditia-Reliquienschrein

, schwarz gefasster Barockschrein mit Silberornamenten (

Franz Keßler

, 1677) (Nordseite 5. Kapelle)

- Wachsenstein-Epitaph

, Rokoko-Grabdenkmal fur Johann Egid Courcelles von Wachsenstein (

Ignaz Gunther

, 1755) (sudliches Seitenschiff, Westwand, uber der Offnung zur Taufkapelle)

[15]

- Chorgestuhl

(

Johann Joachim Dietrich

, 1750) (Presbyterium, Nordseite)

- Priestersitz

(

Ignaz Gunther

, 1767) (Presbyterium, Sudseite)

- Epitaph fur Johannes Wilhelm von Rechberg von Hohenrechberg

, † 1620 (sudliches Seitenschiff an der Westwand der zweiten Seitenkapelle)

- Epitaph fur Johanna Eva von Martinitz

, † 1619 (an der Wand hinter dem linken Chorpfeiler)

Erste Hinweise auf eine Orgel in St. Peter finden sich fur das Jahr 1384. 1647 wurde eine große Renaissance-Orgel aufgestellt; gebaut wurde das Instrument von dem Orgelbauer Hanns Mehrer (Munchen); das Gehause wurde von dem Hofbaumeister Hanns Konrad Asper erbaut. 1809 erhielt St. Peter eine neue Orgel (5 Manuale, 66 Register), erbaut von dem Orgelbauer Abbe Vogler, in einem neuen Gehause von dem Orgelbauer Franz Frosch. 1910 und 1911 erhielt die Kirche eine neue Haupt- und Chororgel von der Fa. Maerz (Inhaber: Albert Schonle). 1952 erbaute die Orgelbaufirma Carl Schuster & Sohne (Munchen) eine Orgel mit 25 Registern auf zwei Manualen und Pedal als Ubergangslosung bis zum Neubau durch dieselbe Orgelbaufirma im Jahr 1960 (52 Register, 4 Manuale). Dabei wurde der Bestand von 1952 hauptsachlich fur den Bau der Chororgel verwendet.

Hauptorgel

Hauptorgel

Die heutige Hauptorgel von St. Peter wurde 2003 von Orgelbau

Klais

aus Bonn erbaut. Sie hat 58

Register

auf 4 Manualen und

Pedal

, mechanische Spieltrakturen und elektrische

Registertrakturen

. Vom Spieltisch kann auch die Chororgel angespielt werden. Die

Disposition

der gesamten Orgelanlage entstand in Zusammenarbeit mit dem Orgelsachverstandigen

Karl Maureen

und dem Organisten Berndt Jager.

[16]

I Hauptwerk

C?a

3

|

| 0

1.

|

Praestant

|

16′

|

| 0

2.

|

Principal

|

0

8′

|

| 0

3.

|

Doppelflote

|

0

8′

|

| 0

4.

|

Viola

|

0

8′

|

| 0

5.

|

Bordun

|

0

8′

|

| 0

6.

|

Octave

|

0

4′

|

| 0

7.

|

Blockflote

|

0

4′

|

| 0

8.

|

Quinte

|

0

2

2

⁄

3

′

|

| 0

9.

|

Superoctave

|

0

2′

|

| 10.

|

Terz

|

0

1

3

⁄

5

′

|

| 11.

|

Mixtura maior

0

|

0

2′

|

| 12.

|

Mixtura minor

|

0

1′

|

| 13.

|

Bombarde

|

16′

|

| 14.

|

Trompette

|

0

8′

|

|

Zimbelstern

|

|

II Solowerk

[A 1]

C?a

3

|

| 15.

|

Flauto amabilis

0

|

8′

|

| 16.

|

Salicional

|

8′

|

| 17.

|

Unda maris

|

8′

|

| 18.

|

Gedackt

|

8′

|

| 19.

|

Principal

|

4′

|

| 20.

|

Gemshorn

|

4′

|

| 21.

|

Flageolet

|

2′

|

| 22.

|

Sesquialtera II

|

2

2

⁄

3

′

|

| 23.

|

Mixtur IV

|

2′

|

| 24.

|

Tromba

|

8′

|

| 25.

|

Clarinette

|

8′

|

|

Glockenspiel

|

|

Tremulant

|

|

III Schwellwerk

C?a

3

|

| 26.

|

Bourdon

|

16′

|

| 27.

|

Principal

|

0

8′

|

| 28.

|

Flute harm.

|

0

8′

|

| 29.

|

Viola da Gamba

|

0

8′

|

| 31.

|

Vox coelestis

|

0

8′

|

| 32.

|

Rohrflote

|

0

8′

|

| 33.

|

Octava

|

0

4′

|

| 34.

|

Flute octaviante

|

0

4′

|

| 35.

|

Nazard harm.

|

0

2

2

⁄

3

′

|

| 36.

|

Octavin

|

0

2′

|

| 37.

|

Tierce harm.

|

0

1

3

⁄

5

′

|

| 38.

|

Plein jeu

|

0

2

2

⁄

3

′

|

| 39.

|

Basson

|

16′

|

| 40.

|

Trompette harm.

|

0

8′

|

| 41.

|

Hautbois

|

0

8′

|

| 42.

|

Clairon harm.

|

0

4′

|

|

Tremulant

|

|

IV Bombardewerk

C?a

3

|

| 43.

|

Grand Cornet III?V

|

2

2

⁄

3

′

|

| 44.

|

Tuba magna

|

16′

|

| 45.

|

Tuba mirabilis

|

0

8′

|

| 46.

|

Tuba alta

|

0

4′

|

Pedal

C?g

1

|

| 47.

|

Untersatz

|

32′

|

| 48.

|

Principalbass

|

16′

|

| 49.

|

Violonbass

|

16′

|

| 50.

|

Subbass

|

16′

|

| 51.

|

Octavbass

|

0

8′

|

| 52.

|

Violoncello

|

0

8′

|

| 53.

|

Superoctave

|

0

4′

|

| 54.

|

Mixtur V

|

0

2

2

⁄

3

′

|

| 55.

|

Contraposaune

|

32′

|

| 56.

|

Posaune

|

16′

|

| 57.

|

Trompete

|

0

8′

|

| 58.

|

Clarine

|

0

4′

|

|

- Koppeln

:

- Normalkoppeln:

II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P

- Suboktavkoppeln:

III/III, III/I

- Superoktavkoppeln:

III/III, III/I, III/P

- Anmerkungen:

- ↑

Schwellbar.

Intonation: Andreas Brehm (Fa. Klais)

Die

Chororgel

steht auf der Nordempore des Chorraumes. Das zweimanualige Instrument wurde ebenfalls von der Orgelbaufirm Johannes Klais (Bonn) erbaut und Ende Juni 2011 fertiggestellt. Es hat 16 Register auf zwei Manualen und Pedal, die in einem Gesamtschwellwerk untergebracht sind. Eine Besonderheit der Orgel sind das Rohrenglockenspiel und das Vogelstimmenregister ?Nachtigall“ (?Rossignol chasseur“). Außerdem ist die Orgel mit einer eigenen elektronischen Setzeranlage ausgestattet.

Die Chororgel kann werkweise an jedes Manual des Spieltisches der Hauptorgel frei angekoppelt werden und hat dann gewissermaßen die Funktion eines

Fernwerkes

. Durch ihre besondere Konstruktion auf Schienen ist die Orgel manuell fahrbar angelegt, um sie moglichst vielfaltig und sowohl klanglich direkt zu Begleit- und Ensemblezwecken als auch als ganz indirekt im Raum klingendes Fernwerk einsetzen zu konnen.

[17]

Chororgel

Chororgel

I Hauptwerk

C?a

3

|

| 1.

|

Principal

|

8′

|

| 2.

|

Gemshorn

|

8′

|

| 3.

|

Octave

|

4′

|

| 4.

|

Rohrflote

|

4′

|

| 5.

|

Waldflote

|

2′

|

| 6.

|

Mixtur IV

|

1

1

⁄

3

′

|

| 7.

|

Trompete

|

8′

|

|

Glockenspiel

|

|

Rossignol

|

|

II Schwellwerk

C?a

3

|

| 0

8.

|

Gedackt

|

8′

|

| 0

9.

|

Aeoline

|

8′

|

| 10.

|

Schwebung

|

8′

|

| 11.

|

Dolce

|

4′

|

| 12.

|

Harmonia aetheria IV

|

2

2

⁄

3

′

|

| 13.

|

Vox humana

|

8′

|

|

Tremulant

|

|

Pedal

C?g

1

|

| 14.

|

Subbass

|

16′

|

| 15.

|

Offenbass

|

0

8′

|

| 16.

|

Fagott

|

16′

|

|

- Koppeln

- Normalkoppeln:

II/I, I/P, II/P

- Sub- und Superoktavkoppeln:

jeweils II/I, II/II (nur elektrisch vom Hauptspieltisch der großen Orgel zu bedienen)

Intonation: Dominik Haubrichs (Fa. Klais)

Ganzkorperreliquie der Hl.

Munditia

Ganzkorperreliquie der Hl.

Munditia

Aussichtsplattform in 56 Meter Hohe

Aussichtsplattform in 56 Meter Hohe

Kirchturm mit Aussichtsplattform

Kirchturm mit Aussichtsplattform

Bis zur Spitze des papstlichen Turmkreuzes ist der

Alte Peter

91 Meter hoch. Eine

Aussichtsplattform

befindet sich außerhalb der

Turmwachterstube

(die bis 1. November 1901 durch eine Brandwache besetzt war) in 56 Meter Hohe uber Grund, sie ist uber 306 Stufen an der Glockenstube vorbei zu erreichen. Bei

Fohn

kann man von dort eine Fernsicht von bis zu 100 Kilometern genießen. Die Plattform ist ganzjahrig zuganglich.

Tonbeispiel:

Vollgelaut mit

Angelusglocke

(inkl. Einlauten; Ende ausgeblendet)

Dauer:

02:01

Im Turm der Peterskirche hangen acht

Glocken

, darunter vier historische. Die alteste und zugleich kleinste Glocke ist die

Provisurglocke

(auch

Arme-Sunder-Glocke

). Sie stammt aus der Zeit nach dem

Stadtbrand von 1327

und wurde beim sogenannten

Versehgang

(Provisur) des Priesters zu den Sterbenden bzw. bei Hinrichtungen auf dem Marienplatz gelautet. Heute hangt sie hinter einem vergitterten Fenster im Untergeschoss des alten Nordturms. Sie ist nicht Teil des siebenstimmigen Gelautes.

Die weiteren sieben Glocken konnen gelautet werden und bilden das tontiefste und eines der großten Gelaute Munchens. Die kleinste Glocke des Gelauts, die sogenannte

Zwolferin

, ist unwesentlich junger als die Provisurglocke. Sie stammt aus dem Jahr 1382 und hat eine bienenkorbahnliche Form, durch die das charakteristische Klangbild dieser Glocke entsteht, das durch die schwere Rippenkonstruktion an Fulle gewinnt. Ihr Name deutet darauf, dass diese Glocke fruher mittags um 12 Uhr gelautet wurde. Zwei weitere Lauteglocken stammen aus der Barockzeit: Die

Elferin

, die fruher um 11 Uhr gelautet wurde, wurde 1665 von

Johann Kippo

[18]

, die

Petrusglocke

1720 vom Munchner Gießer Johann Christoph Daller gegossen. Die ubrigen vier Laute-Glocken wurden in den 1950er-Jahren gegossen.

Die tontiefste Glocke, die große

Jubilaumsglocke

,

[19]

ist die zweitgroßte Glocke Munchens und wurde in der

Erdinger Glockengießerei

Czudnochowsky gegossen. Sie gilt als deren Hauptwerk. Sie war bis zum Guss der

Christus-Salvator-Glocke

fur die

Abteikirche zu Scheyern

die tontiefste Glocke Bayerns. Sie wurde 1958 anlasslich der 800-Jahr-Feiern der Landeshauptstadt gegossen und der Pfarrgemeinde St. Peter von der Prinzregent-Luitpold-Stiftung als

Jubilaumsglocke

geschenkt. Im Vollgelaut findet sie nur an Hochfesten bzw. zu besonderen Pfarrfesten, zum Jahresschlussamt und in der Neujahrsnacht Verwendung. Im Zuge einer Sanierung erhielten alle Glocken Holzjoche, teilweise neue Kloppel und zum Teil neue Lautemotoren.

[20]

Anfang Mai 2014 musste die Jubilaumsglocke wegen eines Sprungs stillgelegt werden.

[21]

Am 4. April 2018 wurde sie abmontiert

[22]

[23]

und mit der

Zwolferin

zur Schweißung nach Nordlingen zur Firma

Lachenmeyer

[24]

gebracht. Am 29. Mai 2018 wurden die Glocken wieder in den Turm gebracht.

[25]

[26]

[27]

Nach der Wiederaufhangung hat die Jubilaumsglocke auch einen neuen Kloppel erhalten. Zum Patronatsfest von St. Peter am 29. Juni 2018 war die Glocke erstmals wieder zu horen.

Die Daten der Glocken im Uberblick:

[28]

| Glocke

|

Name

|

Gussjahr

|

Gießer

|

Masse ?

|

Durchmesser

|

Schlagton

|

| 1

|

Jubilaumsglocke

|

1958

|

Karl Czudnochowsky

|

5970 kg

|

2200 mm

|

f° +4

|

| 2

|

Petrusglocke

|

1720

|

Johann Christoph Daller

|

2250 kg

|

1583 mm

|

c’ +4

|

| 3

|

Maximiliansglocke

|

1957

|

Karl Czudnochowsky

|

1490 kg

|

1340 mm

|

d’ +4

|

| 4

|

Angelusglocke

|

1951

|

Karl Czudnochowsky

|

1018 kg

|

|

e’ +1

|

| 5

|

Maria-Hilf

-Glocke

|

1958

|

Karl Czudnochowsky

|

1100 kg

|

|

f’ +5

|

| 6

|

Elferin

|

1665

|

Johann Kippo

|

0

800 kg

|

1065 mm

|

g’ +2

|

| 7

|

Zwolferin

|

1382

|

<unbekannt>

|

1050 kg

|

1115 mm

|

a’ ±0

|

Im Jahr 2019 wurde eine neue

Lauteordnung

erstellt, welche die unzahligen Moglichkeiten an Teilmotiven nutzt, um den Charakter liturgischer Feiern und vor allem der

Kirchenjahreszeiten

zu unterstreichen. Unterschieden wird in allen Jahreszeiten zwischen Sonntag und Werktag sowie sonntags noch einmal zwischen dem Haupt- und den Nebengottesdiensten.

[29]

-

Jubilaumsglocke

-

Petrusglocke

-

Petrusglocke

(vor der Sanierung)

-

Maximiliansglocke

-

Angelusglocke

(daruber: Elferin)

-

Zwolferin

(alteste Glocke des Gelauts. Ihr formbedingt charakteristisches Klangbild pragt das gesamte Gelaut)

In St. Peter wurde nach dem

II. Vatikanischen Konzil

kein

Volksaltar

errichtet, die

heilige Messe

wird nach wie vor am

Hochaltar

ad orientem

bzw.

versus Deum

zelebriert. Dabei verwenden Priester bei der heiligen Messe als

liturgisches Gewand

Kaseln

in romischer Bassgeigenform.

Die Pfarrei sieht ihre besondere Aufgabe in der Pflege der feierlichen Liturgie, festlicher Kirchenmusik mit Chor und Orchester, sowie aufwandige Dekorationen im Laufe des Kirchenjahres. Alle Sonn- und Feiertage wird der Pfarrgottesdienst als Lateinisches Amt gehalten.

St. Peter beherbergt drei Bruderschaften, die Corporis-Christi-Erzbruderschaft, die Maria-Hilf-Bruderschaft, und die St.-Isidor-und-Notburga-Bruderschaft:

- Corporis-Christi-Erzbruderschaft, errichtet 1609, pflegt in besonderer Weise die Verehrung des Altarsakramentes. Hauptfest ist am 6. Januar.

[30]

- Maria-Hilf-Bruderschaft, errichtet 1684, halt besonders die marianischen Gedenk- und Festtage hoch. Hauptfest ist am Sonntag nach Maria Geburt.

- St.-Isidor-und-Notburga-Bruderschaft, gegrundet 1426, zum Trost der Armen Seelen. Bruderschaftskirche ist die Allerheiligenkirche am Kreuz. Das Hauptfest ist am Sonntag nach Epiphanie, dem Fest der Taufe des Herrn, und wird in St. Peter begangen.

Der Pfarrei St. Peter sind folgende Filialkirchen zugeordnet:

St. Peter vom

Rindermarkt

gesehen

⊙

48.13583

11.573166

St. Peter vom

Rindermarkt

gesehen

⊙

48.13583

11.573166

St. Peter mit

Christkindlmarkt

vom Rathausturm gesehen

St. Peter mit

Christkindlmarkt

vom Rathausturm gesehen

- Die

Erkennungsmelodie

des

BR

-

Verkehrsfunks

ist die erste Zeile des Liedes

Solang der alte Peter

. Sie wurde am 13. Januar 1948 als neues

Pausenzeichen

des Senders der amerikanischen Militarregierung

Radio Munchen

eingefuhrt. Zunachst wurde sie in einer um den letzten Ton verkurzten Version abgespielt, brach also in der Mitte des Wortes ?Peter“ ab, um an die Zerstorung der Kirche und die Notwendigkeit von Spenden fur den Wiederaufbau zu erinnern. Ab dem 28. Oktober 1951 spielte der Bayerische Rundfunk, der Radio Munchen inzwischen abgelost hatte, das vollstandige Pausenzeichen.

[31]

- Karl Valentin

beantwortete die Frage, warum am Turm acht Zifferblatter angebracht seien, mit den Worten ?Ja mei, damit acht Leute gleichzeitig auf die Uhr schauen konnen.“

- Im 91 Meter hohen Turm schlagen haufig Blitze ein, zuletzt am 27. Juli 1995.

- Eine Legende meint, das Turmkreuz habe sich durch einen Fußtritt des Teufels um 90° gedreht. In Wirklichkeit hatte sich durch den vorherrschenden Westwind das Kreuz immer starker geneigt, bis seine Spitze sich gegenuber der Basis um etwa 45 cm nach Osten verschoben hatte, wodurch die Gefahr eines Absturzes des Kreuzes auf das Kirchenschiff bestand. Aus diesem Grund wurde es unter Konig

Ludwig II.

bei einer Turmrenovierung erneuert und quer zur Windrichtung aufgestellt, um ein erneutes Verbiegen zu verhindern.

- Beim Richtfest am Geburts- und Namenstag von Ludwig II. am 25. August 1876 warf der Spenglergeselle Lorenz Wach wie ublich das nach dem Trinkspruch geleerte Glas vom Turm, es landete unversehrt auf dem Boden und wird noch heute im Kirchenschatz von Sankt Peter aufbewahrt.

[32]

- In ein Fensterportal der Chorapsis ist eine osterreichische Kanonenkugel eingemauert. Sie war wahrend der

Koalitionskriege

vom Gasteig aus auf die Kirche abgefeuert worden, hatte ein Kirchenfenster durchschlagen und war im Kircheninneren gelandet.

- Als Papst

Pius VI.

im Jahr 1782 im Rahmen seiner Reise nach Wien zu Kaiser

Joseph II.

die Stadt Munchen wegen der Einrichtung einer

Nuntiatur

besuchte (→

Emser Punktation

) und in St. Peter ein Pontifikalamt hielt, hinterließ er der Kirche eine Prunkstola, welche bis heute im Besitz der Pfarrei ist. Eine große vergoldete Gedenktafel links neben dem Corporis-Christi-Altar (Nordseite vorderster Altar) erinnert an diesen Papstbesuch.

- Lothar Altmann:

Kath. Stadtpfarrkirche St. Peter, Munchen.

(= Schnell, Kunstfuhrer Nr. 604), 8. Auflage. Schnell & Steiner, Regensburg 2019,

ISBN 978-3-7954-4377-1

;

englische Ausgabe: 4th ed., Regensburg 2008,

ISBN 978-3-7954-4257-6

; italienische Ausgabe: Regensburg 2010,

ISBN 978-3-7954-6887-3

.

- Christian Behrer:

Das Unterirdische Munchen

. Stadtkernarchaologie in der bayerischen Landeshauptstadt. Buchendorfer Verlag, Munchen 2001,

ISBN 3-934036-40-6

, Kap. 4.2.1: St. Peter,

S.

61?83

.

- Klaus Gallas

:

Munchen. Von der welfischen Grundung Heinrichs des Lowen bis zur Gegenwart: Kunst, Kultur, Geschichte

. DuMont, Koln 1979,

ISBN 3-7701-1094-3

(DuMont-Dokumente: DuMont-Kunst-Reisefuhrer).

- Roland Gotz, Carolin Weichselgartner:

Kirche in Trummern ? Die Zerstorung Munchner Kirchen im Zweiten Weltkrieg.

Katalog zur Ausstellung des

Archivs des Erzbistums Munchen und Freising

am 3. Marz 2012, Munchen 2012

online verfugbar

.

- Norbert Knopp:

Die Frauenkirche zu Munchen und St. Peter

(=

Große Bauten Europas

.

Band

3

). Muller & Schindler, Stuttgart 1970,

ISBN 3-87560-000-2

.

- Winfried Nerdinger

, Inez Florschutz (Hrsg.):

Architektur der Wunderkinder. Aufbruch und Verdrangung in Bayern 1945?1960

. Katalogband, Architekturmuseum der TU Munchen, Anton Pustet, Salzburg / Munchen 2005.

- Erwin Schleich

:

Die St. Peterskirche in Munchen. Ihre Baugeschichte und ihre Beziehungen zur Stadt im Mittelalter, dargestellt auf Grund der Ergebnisse der Ausgrabungen

. (Diss.) Munchen 1958.

- ↑

Helmuth Stahleder

:

Chronik der Stadt Munchen

. Hrsg.: Richard Bauer fur das Stadtarchiv Munchen.

Band

1

: Herzogs- und Burgerstadt. Die Jahre 1157?1505. Heinrich Hugendubel Verlag, Munchen 1995,

ISBN 3-88034-835-9

,

S.

28?29

.

- ↑

Altmann,

Kath. Stadtpfarrkirche St. Peter, Munchen

, S. 4.

- ↑

a

b

c

Anne Wermescher:

Der Schrenkaltar in St. Peter in Munchen ? Aufbau, Material und historische Uberarbeitung.

In der Reihe

Aus dem Pfarrarchiv von St. Peter in Munchen

, Heft 10, Munchen 2005, S. 7.

- ↑

a

b

c

d

e

f

Altmann,

Kath. Stadtpfarrkirche St. Peter, Munchen

, S. 6.

- ↑

Altmann,

Kath. Stadtpfarrkirche St. Peter, Munchen

, S. 5. Vgl. auch Wermescher, Munchen 2005, Anmerkung 5 zu S. 7.

- ↑

Josef H. Biller, Hans-Peter Rasp:

Munchen Kunst & Kultur.

Munchen 2003,

ISBN 3-7787-5125-5

, S. 351.

- ↑

Hannes Obermair

:

Bozen Sud ? Bolzano Nord. Schriftlichkeit und urkundliche Uberlieferung der Stadt Bozen bis 1500

.

Band

2

. Stadtgemeinde Bozen, Bozen 2008,

ISBN 978-88-901870-1-8

,

S.

193, Nr. 1232

.

- ↑

Nach Altmann war die Neugestaltung des Turms bereits 1614, nach Biller/Rasp erst 1621 abgeschlossen. Vgl. Altmann,

Kath. Stadtpfarrkirche St. Peter, Munchen

, S. 6, bzw. Biller und Rasp, Munchen 2003, S. 351.

- ↑

Josef H. Biller, Hans-Peter Rasp:

Munchen Kunst & Kultur.

Munchen 2003,

ISBN 3-7787-5125-5

, S. 352.

- ↑

a

b

Daniela Crescenzio:

Italienische Spaziergange in Munchen, Band I ? Florenz Venedig Rom

, 2. Aufl., IT-INERARIO, Unterhaching 2009,

ISBN 978-3-9813046-0-2

, S. 76?81.

- ↑

www.erzbistum-muenchen.de (2012):

Kirche in Trummern

(pdf, 15 MB, S. 23 ff.)

- ↑

Stadtchronik 1951.

Bemerkenswertes, Kurioses und Alltagliches. In:

muenchen.de.

Landeshauptstadt Munchen,

abgerufen am 19. Juli 2013

: ?Am 28. Oktober schließlich wurde der abgeschlossene Wiederaufbau der Peterskirche gefeiert.“

- ↑

Fur Renovierungsmaßnahmen seien 580.000 Euro veranschlagt: Himmel lost sich ? Chorfresko im Alten Peter muss saniert werden.

In:

www.katholisch.de.

28. Juli 2023,

abgerufen am 28. Juli 2023

.

- ↑

a

b

c

Lothar Altmann:

Kath. Stadtpfarrkirche St. Peter, Munchen

(Schnell, Kunstfuhrer Nr. 604).

- ↑

Peter Volk:

Rokokoplastik in Altbayern, Bayrisch-Schwaben und im Allgau

. Aufnahmen von Albert Hirmer und Irmgard Ernstmeier-Hirmer. Hirmer Verlag, Munchen 1981,

ISBN 3-7774-3230-X

,

S.

70 Taf. 61

.

- ↑

Informationen zu den Orgeln und ihrer Geschichte auf Organ index.

Abgerufen am 24. Juli 2022

.

- ↑

Informationen zur Chororgel bei

Die Orgelseite

und auf der

Website

der Erbauerfirma.

- ↑

Siehe zu diesem

Josef Pfundner

:

Kippo von Muhlfeld, Johann.

In:

Neue Deutsche Biographie

(NDB). Band 11, Duncker & Humblot, Berlin 1977,

ISBN 3-428-00192-3

, S. 633 (

Digitalisat

).

- ↑

Munchen (D) Die Jubilaumsglocke von St. Peter (1. Juni 2012)

auf

YouTube

.

- ↑

Beschreibung der Glocken

auf der Website des Erzbistums Munchen und Freising.

- ↑

Zweittontiefste Kirchenglocke Bayerns muss schweigen

. Auf wamsiedler.de; 14. Juni 2014.

- ↑

Glocken vom Alten Peter in Munchen sind abmontiert (8. April 2018)

auf

YouTube

.

- ↑

Schwertransport und Millimeterarbeit: Die Jubilaumsglocke des ?Alten Peter“ wird zur Instandset.. (9. April 2018)

auf

YouTube

.

- ↑

Glocken vom "Alten Peter" repariert (24. April 2018)

auf

YouTube

.

- ↑

Der Alte Peter hat seine Glocken wieder

. Auf sueddeutsche.de, 30. Mai 2018.

- ↑

Der Alte Peter hat seine Jubilaumsglocke wieder (30. Mai 2018)

auf

YouTube

.

- ↑

Alter Peter: Jubilaumsglocke ist wieder eingebaut (15. Juni 2018)

auf

YouTube

.

- ↑

Stadtpfarrei St. Peter ? Glocken

- ↑

Kath. Stadtpfarramt St. Peter (Hrsg.):

Pfarrbrief

. Heft 1, 2019, S. 12?13.

- ↑

Johannes Alexander Haidn,

Die Corporis Christi Erzbruderschaft bei St. Peter in Munchen. 1609 ? 2009. 400 Jahre Geschichte, Glaube und Tradition

(= Aus dem Pfarrarchiv von St. Peter zu Munchen, Heft 13), Munchen 2010,

ISBN 978-3-00-029035-0

.

- ↑

Die Chronik des BR im Uberblick.

In:

Historisches Archiv.

Bayerischer Rundfunk, 20. Februar 2013,

abgerufen am 19. Juli 2013

.

- ↑

Pfarrbrief St. Peter Juli/August 2004.