Schillerdenkmal auf dem Schillerplatz in Stuttgart.

Schillerdenkmal auf dem Schillerplatz in Stuttgart.

Das

Schillerdenkmal

auf dem Schillerplatz in

Stuttgart

war das erste große Dichterdenkmal in Deutschland und das erste bedeutende Schillerdenkmal. Das Standbild, ein Hauptwerk der europaischen Plastik des Klassizismus,

[1]

wurde nach dem Modell des danischen Bildhauers

Bertel Thorvaldsen

von

Johann Baptist Stiglmaier

in Munchen in Bronze gegossen. Die architektonische Gestaltung des Denkmals erfolgte nach den Planen von

Nikolaus von Thouret

und

Gottlieb Bindesbøll

. Die Enthullung des Denkmals fand 1839 statt.

In Stuttgart steht beim Staatstheater ein weiteres

Schillerdenkmal

von

Adolf von Donndorf

aus dem Jahr 1913.

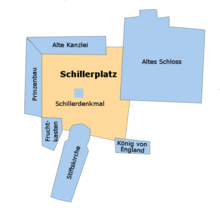

Schillerplatz, Schemaplan.

Schillerplatz, Schemaplan.

Norden: links oben.

Das Schillerdenkmal steht ?im Mittelpunkt des

Schillerplatzes

, dieses architektonisch schonsten Platzes von Stuttgart, der auch einer der schonsten Platze Deutschlands ist“, wie der Stuttgarter Heimatforscher

Gustav Wais

voller Lokalstolz in seinem Schillerbuch bemerkte.

[2]

Das Denkmal ist rings umgeben von geschichtstrachtigen offentlichen Gebauden. Schiller richtet den Blick auf das

Alte Schloss

und wendet dem

Prinzenbau

den Rucken zu. Zu seiner Linken erstreckt sich die

Alte Kanzlei

und zur Rechten erhebt sich die

Stiftskirche

und daneben der

Fruchtkasten

. Die umgebenden Gebaude lassen dem Denkmal genugend Freiraum, so dass es seine Wirkung entfaltet, sind aber auch nicht so weit entfernt, dass ein Gefuhl der Leere auf dem Platz entstehen konnte.

Wenn Wochenmarkt ist, wahrend des

Weindorfs

und des

Weihnachtsmarkts

wird die Staue, umringt von Standen und Menschen, kaum wahrgenommen.

| Ubersicht

|

| Standbild und Reliefs

|

Bertel Thorvaldsen

|

| Guss

|

Johann Baptist Stiglmaier

|

| Architektur

|

Nikolaus von Thouret

|

| Auftraggeber

|

Stuttgarter Liederkranz

Schillerverein Stuttgart

|

| Material

|

Standbild, Reliefs und Ornamente: Bronze

Sockel: Granit

Unterbau: Sandstein

Kandelaber: Gusseisen

|

| Maße

[3]

|

Gesamthohe: 9,56 m, Breite: 9,70 m

Standbildhohe: 3,86 m

Sockelhohe: 4,56 m, Breite: etwa 4 m

Unterbauhohe: 1,14 m, Breite: 9,70 m

Kandelaber: 2,44 m

|

| Entstehung

|

1835/1836: Tonmodell von Bertel Thorvaldsen

1836: Gipsmodell von

Wilhelm Matthia

1838: Guss von Johann Baptist Stiglmaier

|

| Grundsteinlegung

|

22. November 1838

|

| Enthullung

|

8. Mai 1839

|

Schillers Standbild erhebt sich uber einem Sockel, der auf einem funfstufigen Unterbau ruht. Das Denkmal hat eine Gesamthohe und -breite von je etwa zehn Metern. Das doppelt lebensgroße Standbild ist fast vier Meter hoch, der Sockel (

Postament

) ist mit etwa 4 ½ Metern etwas hoher als die Statue, und der Unterbau ist etwa einen Meter hoch. Genaue Maße: siehe

Ubersicht

.

Das Standbild ruht auf einer bronzenen Basisplatte (

Plinthe

) uber einer breiteren Granitplatte. Diese wird an den Kanten von einer vierteiligen bronzenen Blattgirlande mit tragischen Masken an den Ecken umkranzt.

Der Sockel besteht aus rotlichem Schwarzwaldgranit aus der Gegend von

Bad Wildbad

. Er setzt sich aus einer breiten Basisplatte und zwei ubereinandergesetzten quaderformigen Blocken zusammen. Der schmucklose untere Block ist geringfugig breiter als der obere und schließt mit einer bronzenen Blattwerkleiste ab. Der obere Block tragt an den Seiten vier bronzene

Reliefplatten

und wird von einer uberkragenden Dachplatte bekront, deren Kehlung ebenfalls eine bronzene Blattwerkleiste ziert.

Der Unterbau aus rotlichem Schwarzwalder Sandstein steigt in funf Stufen zu einer Plattform auf, die den vier Meter breiten Sockel umgibt. Die großen Quader an den Ecken (Eckpodeste) wurden 1841 mit

Kandelabern

bekront, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschwunden sind.

[4]

Das quadratische Areal des Schillerdenkmals wurde (wie heute noch die

Jubilaumssaule

auf dem Schlossplatz) anfanglich durch Eisenketten, ab 1880 durch einen niedrigen Gitterzaun von dem umgebenden Platz abgesperrt.

[5]

Auch der Gitterzaun wurde aufgegeben, so dass das Denkmal frei zuganglich wurde.

[6]

Gussmodell des Schillerstandbilds, 1836.

Gussmodell des Schillerstandbilds, 1836.

Das Standbild zeigt den Dichter als mannhafte imposante Erscheinung mit kraftvoller Gestalt und breiten Schultern. Korper- und Kopfhaltung strahlen innere Sammlung aus, das vorgestellte linke Bein scheint gleichzeitig auf die innere Bewegung des Dichters hinzudeuten.

Der gesenkte Kopf des Dichters verleiht ihm das besinnliche Aussehen eines in sich gekehrten Denkers, das vielen Kritikern als Demutsgeste erschien und im Widerspruch stand mit dem Bild des erhabenen und entruckten Dichters der Freiheit, dessen Blick in unbekannte Weiten schweift. Bertel Thorvaldsen außerte sich selbst zu seiner Darstellung des Dichters:

[7]

- ?Ich denke diese Statue von Erz wird wohl 300, wohl 500 Jahre stehen, und dann werden die Leute nicht mehr tadeln, warum ich dem Dichter keine ubermutige und herausfordernde Haltung gegeben habe. Ich glaubte, den mitten in einer frivolen Zeit gleichwohl ernst und tragisch gebliebenen Dichter dantesk auffassen zu mussen.“

Schillers hohen, fast rechteckigen Kopf umrahmt ein uppiger Lorbeerkranz aus Blattern und Beeren, der ihn zu einem

poeta laureatus

erhebt und ihn Horaz, Dante und Petrarca gleichsetzt.

[8]

Unter dem Kranz quillt das gelockte Haar hervor, das sich in die Stirn krauselt und bis zur Schulter hinabwallt. Aus dem offenen Kragen des Ruschenhemds (?

Schillerkragen

“) ragt unbedeckt der lange, starke Hals heraus. Die obere, im Umriss fast quadratische Schadelpartie verengt sich an den ausgepragten Wangenknochen zu einer wesentlich schmaleren Mundpartie, so dass das durchaus mannliche Gesicht fast eingefallen und asketisch erscheinen konnte. Die scharf gezeichneten einzelnen Teile des Gesichts vereinigen sich zu klassischen, idealisierten Gesichtszugen, so dass Schiller ?zusammen mit der apollinischen Haartracht als antiker Heroe anmutet“:

[9]

- Die hohe gerade Stirn mit den an der Nasenwurzel entspringenden tiefen Denkerfalten endet in wulstig hervortretenden Brauenbogen, die sich uber den tiefliegenden Augenhohlen wolben.

- Die hervorspringende schlanke Nase verlauft streng geradlinig, bevor sie sich an der Spitze unvermittelt zum Haken krummt.

- Der vorgewolbte Mund zeigt pragnante, ausdrucksvolle Lippen und einen nach unten gezogenen rechten Mundwinkel.

- Das Gesicht endet in einem breiten, zugespitzten Kinn.

Die kraftvolle, breitschultrige Statur des Dichters ist in eine halb antikisierende, halb modische Bekleidung gehullt. Unter einem

toga

-ahnlichen Umhang, der an die Dichter und Philosophen der Antike erinnern soll, tragt Schiller eine zeitgemaße Kleidung aus offenem Ruschenhemd, knielangem Gehrock und geschnurten Halbschuhen. Mit dem angewinkelten rechten Arm rafft er den uber die rechte Schulter fallenden Umhang, so dass der Gehrock uber dem linken Oberkorper und Arm sichtbar wird. Das linke Bein setzt Schiller in Schreitstellung vor, so dass sich der Fuß uber den Rand der Plinthe schiebt. Der enganliegende Gehrock und das linke Bein, das sich deutlich unter der Toga abzeichnet, lassen einen wohl geformten, muskulosen Korper vermuten.

In den Handen halt Schiller die Insignien des Dichters: in der rechten Hand einen Schreibgriffel und am gestreckten linken Arm ein Buch. Der eingeklemmte Zeigefinger als Lesezeichen unterstreicht die Haltung des Dichters, der nachdenklich innehalt.

An den Seitenwanden des Denkmalsockels sind vier Reliefs angebracht. Drei Reliefs wurden nach Skizzen von Bertel Thorvaldsen aus dem Jahr 1835 von seinem Schuler

Wilhelm Matthia

1836/1837 in Gips modelliert (Abbildungen 1, 3 und 4 nach Lithographien von

Franz Seraph Hanfstaengl

). Das Gipsmodell fur das hintere Relief schuf Thorvaldsen 1835 (Abbildung 2 nach einem Stich von Albert-Desire Barre).

[10]

Die vier Reliefs wurden 1838 unter der Leitung von

Johann Baptist Stiglmaier

in der

Koniglichen Erzgießerei in Munchen

gegossen.

| Nr.

|

Position

|

Gebaude

gegenuber

|

Relief

|

| 1

|

vorn

|

Altes Schloss

|

?Schillers

Apotheose

“. Beschreibung des Reliefs nach Bertel Thorvaldsen:

[11]

?Der Aar, der unter allen Wesen der Schopfung am nachsten zum Himmel hinansteigt, tragt in der Apotheose, Werke des Dichters empor; die Kugel hier als Bild der Ewigkeit, enthalt Schillers Name, der unter die seltensten Sterne, die Kometen, als Sinnbild des Genies verpflanzt ist. Die tragische und lyrische Muse stutzen die Kugel, und zeigen uns, wodurch Schiller sich verewigte; unten zeigen uns, die zwei Zeichen des Zodiacus den Geburts- und Sterbemonat andeutend, dass es sich um einen bereits Abgeschiedenen handelt, und dass Deutschland seinem Dichter ? (welches die einfache Inschrift des Denkmals werden soll) ? keine Schmeichelei, sondern nur die verdiente Anerkennung zollt.“

Inschrift unten (fehlt in der Abbildung): Geboren d. X. November MDCCLIX, Gestorben d. IX. Mai MDCCCV.

[12]

|

| 2

|

hinten

|

Prinzenbau

|

Zwei Greifen mit Leier.

Inschrift unten (fehlt in der Abbildung): Errichtet MDCCCXXXIX.

[13]

|

| 3

|

links

|

Stiftskirche

|

Mit ausgebreiteten Flugeln emporsteigender Genius der Poesie mit Leier und

Plektrum

.

|

| 4

|

rechts

|

Alte Kanzlei

|

Mit entfalteten Flugeln schwebende Siegesgottin

Viktoria

mit Lorbeerkranz und Palmzweig.

|

-

Albert Schott, Initiator des Schillerdenkmals.

-

Erstes Schillerfest 1825 mit Danneckers Schillerbuste.

-

Georg Reinbeck, Vorsitzender des Schillervereins ab 1834.

-

Thorvaldsen in seinem Atelier, 1840. Rechts vor dem Fenster: Bozzetto seines Schillerstandbilds.

Im Jahr 1824 wurde der Mannergesangverein

Stuttgarter Liederkranz

gegrundet. Erster Vorsitzender wurde der liberale Kammerabgeordnete

Albert Schott

. Anfang 1825 wurde die von ihm verfasste Vereinssatzung verabschiedet, in der festgelegt wurde, dass ?der Liederkranz alljahrlich um die Zeit von Schillers Todestag ein Fest zu dessen Andenken feire und damit die Absicht verbinde, dem großen Landsmann ein Denkmal zu errichten“.

[14]

Das selbstbewusste aufstrebende Burgertum wollte mit dem geplanten Denkmal nicht nur dem Dichterfursten huldigen, sondern ihn auch als Symbolfigur der eigenen Emanzipationsbestrebungen und der nationalen Einigungsbemuhungen herausstellen.

Damit war der symbolische Grundstein fur das spatere Schillerdenkmal gelegt. Am 9. Mai 1825, zum 20. Todestag von Schiller, fand das erste Schillerfest mit Tausenden von Teilnehmern in einem offentlichen Garten statt. Im Mittelpunkt stand ein improvisiertes Denkmal mit der beruhmten Kolossalbuste Schillers, die

Johann Heinrich Dannecker

zwischen 1796 und 1806 geschaffen hatte. Bei diesem wie bei den nachsten Schillerfesten wurden eifrig Spenden eingesammelt fur das kunftige Schillerdenkmal.

[15]

1826 wurde innerhalb des Liederkranzes eine Kommission gebildet, der ?Verein fur das Denkmal Schillers in Stuttgart“, der die Bestrebungen zur Errichtung des Denkmals bundeln sollte. Erster Vorsitzender des Schillervereins war Albert Schott. 1827 kaufte der Liederkranz ein funf Morgen großes Feld (?Schillerfeld“) vor der Stadt, auf dem das zukunftige Schillerdenkmal errichtet werden sollte. (Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auf dem Gelande der neue Stuttgarter Hauptbahnhof errichtet. Die Straße, die sich vom Hauptbahnhof nach Osten erstreckt, tragt zur Erinnerung den Namen Schillerstraße.) Albert Schott trat 1834 wegen Uberlastung vom Vorsitz des Schillervereins zuruck. Ihm folgte der Gymnasialprofessor

Georg Reinbeck

, der in den kommenden Jahren mit großem Eifer das Denkmalprojekt vorantrieb.

[16]

Einweihung des Schillerdenkmals am 8. Mai 1839 (Eckpodeste mit Kandelaberattrappen).

Einweihung des Schillerdenkmals am 8. Mai 1839 (Eckpodeste mit Kandelaberattrappen).

1830 traf sich eine Abordnung des Schillervereins in Munchen mit Bertel Thorvaldsen. Sie uberbrachte einen Brief, in dem der ?

Phidias

unserer Zeit“ gebeten wurde, die Erstellung des geplanten Denkmals zu ubernehmen. Thorvaldsen sagte zu, außerte sich jedoch nicht zu der Vorgabe, Schiller als Sitzfigur darzustellen und Danneckers Buste zu verwenden, eine Einschrankung seiner kunstlerischen Freiheit, die er spater schlichtweg missachtete.

[17]

Nach seiner grundsatzlichen Zusage schuf der vielbeschaftigte Thorvaldsen jedoch erst 1835 einen halblebensgroßen Tonbozzetto des Schillerstandbilds. Sein Schuler Wilhelm Matthia erstellte nach dieser Vorlage ein doppeltlebensgroßes Gipsmodell. Es wurde 1838 zusammen mit den Modellen der vier Sockel

reliefs

nach Munchen gesendet und unter der Leitung von

Johann Baptist Stiglmaier

in der

Koniglichen Erzgießerei

gegossen.

Die Planung der Denkmalanlage ubernahm der Stuttgarter Architekt

Nikolaus von Thouret

, wie

Dannecker

ein ehemaliger Freund von Schiller. Dabei passte er einen Entwurf des schwedischen Architekten Gottlieb Bindesbøll an die ortlichen Gegebenheiten an (

→ Abbildung

). Die ornamentale Bronzeverzierung modellierte der Architekt Ludwig Mantler, die spater hinzugefugten Kandelaber entwarf der Architekt Johann Mathaus Mauch.

[18]

Sowohl Thorvaldsen als auch Stiglmayer und Thouret arbeiteten unentgeltlich, sie verlangten lediglich den Ersatz ihrer Auslagen. Insgesamt beliefen sich die Kosten des Denkmals auf uber 45.000 Gulden, das entspricht etwa 1.130.000 Euro.

[19]

Das Schillerdenkmal wurde nicht, wie ursprunglich vorgesehen, ?zwischen Kraut und Ruben“

[20]

auf dem Schillerfeld außerhalb der Stadt aufgerichtet, sondern mitten in der Stadt auf dem Alten Schlossplatz, dem spateren Schillerplatz. Nach 14-jahrigen Bemuhungen wurde am Vorabend von Schillers 34. Todestag am 8. Mai 1839 das Denkmal feierlich enthullt. Aus allen Teilen Deutschlands waren mehrere tausend Gaste angereist, unter denen die Organisationen der Sanger mit 1500 Teilnehmern die großte Gruppe bildeten. Nach einer Festrede von

Gustav Schwab

wurde das Denkmal der Stadt ubereignet. Die stadtische Prominenz feierte anschließend ein Festmahl, bei dem

Georg Reinbeck

fur seine Verdienste um das Denkmal die Ehrenburgerschaft der Stadt verliehen wurde. Das Volk begab sich zum Schillerfeld, wo ?nicht nur der Wein in Stromen floß zu Ehren des Dichters, auch die Industrie hatte sich seines Namens bemachtigt; da waren Glaser, Krystallgefaße, Busennadeln mit seinem Bilde zu haben, da war ein eignes Schillerbackwerk, Schillerhaarbursten, Schillerbonbons u. dgl. ausgeboten.“

[21]

Das erste große Dichterdenkmal in Deutschland und das erste Nationaldenkmal Schillers war geboren. Als der spatere Romancier, Privatsekretar des Kronprinzen und Bau- und Gartendirektor

Friedrich Wilhelm Hacklander

1840 nach Stuttgart kam, traf er beim Stadtbummel auch auf Thorwaldsens Schillerstandbild, wie er 1878 in dem ?Roman meines Lebens“ berichtete:

[22]

- ?… ich flanirte ohne Zweck und Ziel durch die Straßen Stuttgarts. Hier war vor Kurzem das Standbild Schiller’s, von Thorwaldsen modellirt, enthullt worden und man bewunderte damals noch ungetheilt die lebensvollen Formen des vortrefflichen Monuments, fand es auch nicht unpassend, daß der Dichter und Philosoph nachdenklich mit gesenktem Kopfe dasteht, statt sich aus dem Anblick des Himmels Begeisterung zu holen; wahrend. es spater Mode wurde, den beruhmten Bildhauer darob in Wort und Lied zu verunglimpfen und die Statue des großen Dichters als verungluckt darzustellen. Ich war und bin nicht dieser Ansicht und liebe heute noch diese erste Thorwaldsen-Schillerstatue, besonders nach so manchen spateren verungluckten Versuchen, dem großen Dichter und Denker die Nase zu erheben.“

Das Unverstandnis mancher Kritiker, die sich einen stolzen und keinen nachdenklichen Schiller gewunscht hatten, war bald vergessen, ?trotz der harschen Kritik wurde das Schillerdenkmal von der Stuttgarter Bevolkerung begeistert gefeiert und erregte weit uber die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit“.

[23]

Ein Kunsthistoriker meint: ?Wirklich beruhmt und popular geworden ist Thorvaldsens Werk jedoch nicht; und es hat auch keine Nachfolge gefunden: Nicht eines der vielen spateren … Schillerdenkmale nimmt Bezug auf Thorvaldsens Schiller (jedenfalls nicht, was die Kopfhaltung angeht).“

[24]

Aber vielleicht hebt dies ja gerade Thorvaldsens Werk uber viele andere hinaus, weil er Schiller als Dichter und Denker sah und ihn nicht als Vehikel des politischen Tageskampfs instrumentalisierte.

-

Schillerdenkmal, um 1839 (mit Absperrkette).

-

Schillerdenkmal, um 1890 bis 1905 (mit Absperrgitter).

-

Schillerdenkmal, 1991 (Eckpodeste mit Blumenschmuck).

-

Schillerdenkmal, 2015 (leere Eckpodeste).

- Katharina Bott:

Der Schwab muß dem Schwaben und Freund ein Monument machen. Danneckers Plan fur ein Schillerdenkmal und Thorvaldvens Ausfuhrung.

In:

Christian von Holst

(Herausgeber):

Schwabischer Klassizismus zwischen Ideal und Wirklichkeit, Aufsatze.

Stuttgart 1993, Seite 321?330.

- Das Schillerdenkmal.

Paul Faerber:

Nikolaus Friedrich von Thouret. Ein Baumeister des Klassizismus.

Stuttgart 1949, Seite 352?356.

- Fritz Fischer:

Wer ist der gramliche Mann da? ? Thorvaldsens Schillerdenkmal.

In: Sabine Rathgeb; Anette Schmidt; Fritz Fischer:

Schiller in Stuttgart : anlasslich der Ausstellung im Wurttembergischen Landesmuseum in Stuttgart, 12. Februar 2005 ? 24. Juli 2005.

Stuttgart 2005, Seite 28?62, 168?189.

- Irene Ferchl

:

Stuttgart. Literarische Wegmarken in der Bucherstadt.

Stuttgart 2000, Seite 44?47.

- Sylvia Heinje:

Zur Geschichte des Stuttgarter Schiller-Denkmals von Bertel Thorvaldsen.

In: Gerhard Bott (Herausgeber):

Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur Kunst seiner Zeit.

Koln 1977, Seite 399?418.

- Patricia Peschel:

Der Stuttgarter Hofbildhauer Johann Ludwig von Hofer (1801 - 1887), Werkmonographie.

Stuttgart 2009, Seite 116?136.

- Das Dichter- als Nationaldenkmal: Das Stuttgarter Schiller-Standbild von Bertel Thorvaldsen 1839.

In: Friedemann Schmoll:

Verewigte Nation. Studien zur Erinnerungskultur von Reich und Einzelstaat im wurttembergischen Denkmalkult des 19. Jahrhunderts.

Tubingen 1995, Seite 129?148.

- Schiller und der Stuttgarter Liederkranz.

In:

Gustav Wais

:

Die Schiller-Stadt Stuttgart. Eine Darstellung der Schiller-Statten in Stuttgart.

Stuttgart 1955, Seite 70?76, Abbildung 104?112.

- Egon Weyer:

Thorvaldsen, Dannecker und Stuttgart. Gedanken zum 125jahrigen Bestehen des Schillerdenkmals.

In:

Beitrage zur Landeskunde. Regelmaßige Beilage zum Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg

, Nummer 4, Oktober 1964, Seite 1?9.

- Dagmar Zimdars (Redaktion):

Baden-Wurttemberg I. Die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe

. In: Georg Dehio (Herausgeber):

Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler.

Munchen 1993, Seite 774.

- Das Schillerfest. Das Schillerdenkmal.

In:

Otto Elben

:

Erinnerungen aus der Geschichte des Stuttgarter Liederkranzes : Festgabe zum 70 jahrigen Jubilaum.

Stuttgart 1894, Seite 9?16.

- Ernst Forster:

Das ehrne Standbild Schillers auf dem alten Schloßplatz zu Stuttgart.

In:

Morgenblatt fur gebildete Leser / Kunstblatt

, Jahrgang 20, Nummer 41, 21. Mai 1839, Seite 161?164,

online

.

- Friedrich Hacklander:

Der Roman meines Lebens.

Band 1. Stuttgart : Krabbe, 1878, Seite 171.

- Emil Mayer:

Mitteilungen uber die Errichtung des Schillerdenkmals in Stuttgart.

In:

Monatsschrift des Wurttembergischen Vereins fur Baukunde

, Jahrgang 1893, Heft 4, Seite 25?30.

- Just Mathias Thiele

:

Thorwaldsen’s Leben.

Band 2: Leipzig 1856, Seite 221?231, 302?303, 318?321, 334,

online

.

- Just Mathias Thiele

:

Thorwaldsen’s Leben.

Band 3: Leipzig 1856, Seite 87?91, 119?120,

online

.

- ↑

#Zimdars 1993

.

- ↑

#Wais 1955.1

, Seite 73. ? Bis 1934 hieß der Platz Alter Schlossplatz.

- ↑

#Mayer 1893

, Seite 28.

- ↑

Bei der Einweihung wurden ?Notkandelaber“ aufgestellt (

#Forster 1839

, Seite 164), die nach der Einweihung entfernt und 1841 durch echte Kandelaber ersetzt wurden. Die Abbildungen des Denkmals zeigen es je nach Entstehungszeit ohne oder mit Kandelaber.

- ↑

#Mayer 1893

, Seite 30.

- ↑

#Wais 1955.1

, Seite 74.

- ↑

Zitiert nach

#Weyer 1964

, Seite 5.

- ↑

#Fischer 2005

, Seite 30.

- ↑

#Peschel 2009

, Seite 124.

- ↑

Im Thorvaldsen Museum in Kopenhagen werden zwei Gipsmodelle aufbewahrt, die Teile des hinteren Reliefs darstellen:

Leier

,

Greif mit Leier

.

- ↑

Zitiert nach

#Heinje 1977

, Seite 402. ? Musen:

Melpomene

(Tragodie) mit Maske als Attribut,

Klio

(Geschichtsschreibung) mit einer Schriftrolle. Zeichen des Zodiacus: Skorpion und Stier.

- ↑

Geboren den 10. November 1759, gestorben den 9. Mai 1805.

- ↑

Errichtet 1839.

- ↑

#Elben 1894

, Seite 9.

- ↑

#Elben 1894

, Seite 9.

- ↑

#Wais 1955.1

, Seite 70?72.

- ↑

#Fischer 2005

, Seite 40?41, Brief des Schillervereins an Thorvaldsen vom 30. Januar 1830,

Thorvaldsen Museum

.

- ↑

Die Kandelaber wurden 1840/1841 in den Huttenwerken in

Wasseralfingen

unter der Leitung von

Albert Stotz

gegossen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Kandelaber verschwunden.

- ↑

#Heinje 1977

, Seite 410, Anmerkung 39. ? 1 Gulden entsprach 25,1 Euro. Siehe

Kaufkraftaquivalente historischer Betrage in deutschen Wahrungen

(

Memento

des

Originals

vom 27. Mai 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundesbank.de

, Stand: 19. Januar 2016.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundesbank.de

, Stand: 19. Januar 2016.

- ↑

#Peschel 2009

, Seite 123.

- ↑

#Heinje 1977

, Seite 404.

- ↑

#Hacklander 1878.1

.

- ↑

#Peschel 2009

, Seite 126.

- ↑

#Fischer 2005

, Seite 29.

48.777155555556

9.1784666666667

Koordinaten:

48° 46′ 37,76″

N

,

9° 10′ 42,48″

O