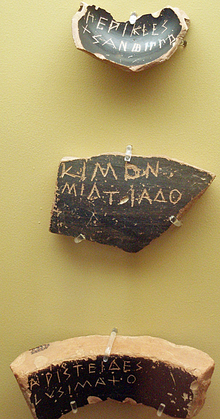

Scherben mit den Namen

Perikles

,

Kimon

,

Aristeides

und ihren jeweiligen

Patronymen

Scherben mit den Namen

Perikles

,

Kimon

,

Aristeides

und ihren jeweiligen

Patronymen

Das

Scherbengericht

(

Ostrakismos

,

altgriechisch

? ?στρακισμ??

ho ostrakismos

; fruher uberwiegend

latinisiert

Ostrazismus

) war in der

griechischen Antike

ein vor allem aus

Athen

bekanntes politisches Verfahren, um missliebige oder zu machtige Burger aus dem politischen Leben der Stadt zu entfernen. Der Begriff ist abgeleitet von

Ostrakon

(

τ? ?στρακον

), Tonscherbe, da Bruchstucke von Tongefaßen als ?Stimmzettel“ verwendet wurden. Die Teilnehmer ritzten in die Scherben Namen von zu exilierenden Personen ein; nach erfolgter Abstimmung und Auszahlung wurde der Meistgenannte fur zehn Jahre verbannt. Seinen Besitz behielt der Ausgewiesene; und wenn er spater zuruckkehrte, konnte er sein Burgerrecht auch in Amtern wieder ausuben.

Ahnliche Verfahren gab es auch in anderen griechischen Stadten. In

Syrakus

benutzte man zum Beschriften statt der Scherben

Olivenbaumblatter

, weshalb man hier von

Petalismos

(

π?ταλον

petalon

, ?Blatt“) sprach, der anders als der Ostrakismos nach

Diodor

nur funf Jahre als Verbannungszeitraum umfasste.

[1]

Im modernen Sprachgebrauch hat sich

Scherbengericht

zu einem

geflugelten Wort

entwickelt, mit dem beispielsweise politisch motivierte Aktionen und Methoden bezeichnet werden, um vermeintliches oder tatsachliches personliches Fehlverhalten zu sanktionieren.

Anders als in vielen anderen Bereichen der Alten Geschichte liegen fur das Scherbengericht Originalquellen in Form von ausgegrabenen beschrifteten Scherben in großer Anzahl vor. Bis 1965 waren 1658 Scherben bekannt. Dann aber wurden innerhalb von vier Jahren um die 8500 Stuck im Altarm des

Eridanos

im

Kerameikos

ausgegraben.

[2]

Unterdessen sind uber 11.000 solcher Scherben gefunden worden. Die weitgehend einheitliche Fundsituation lasst es zu, Fragmente zusammenzufugen und sogar die Handschriften von einzelnen Schreibern zu unterscheiden, was oftmals eine Datierung ermoglicht, die sonst nicht moglich gewesen ware. Die Verbesserung der Quellenlage hatte erhebliche Ruckwirkungen auf die Beurteilung des Ostrakismos in der modernen Forschung.

Daruber hinaus gab und gibt es literarische Quellen, vor allem Anspielungen in der

Komodie

, Nachrichten bei den Rednern des 4. Jahrhunderts v. Chr., die Darstellung durch

Aristoteles

in seiner

Athenaion politeia

und Hinweise bei noch spateren Autoren, speziell bei

Plutarch

.

In der Amtsperiode der 6.

Prytanie

, also im sechsten der zehn Jahreszehntel (nach dem

attischen Kalender

etwa im heutigen Januar) eines jeden Jahres, stimmte die Volksversammlung in Athen ohne Aussprache daruber ab, ob ein Scherbengericht durchgefuhrt werden solle. War das

Quorum

erreicht und die Mehrheit dafur, so wurde im Vorfeld der 8. Prytanie die ?Ostrakophorie“ (?Scherbentragen“) angesetzt. Die Abstimmung fand nach genauer Zugangskontrolle auf der

Agora

statt.

Archonten

und

Rat der 500

hatten als Abstimmungsleitung zunachst die Mindestzahl von 6000 Stimmberechtigten festzustellen, bevor ausgezahlt wurde.

[3]

Eine Liste der ?Kandidaten“ gab es nicht, sondern jeder Burger konnte auf seine ?Stimmscherbe“ schreiben, wen er aus der Stadt verwiesen sehen wollte. Verbannt wurde nach durchgefuhrtem Ostrakismos jeweils nur einer, und zwar derjenige, gegen den die Mehrheit der mindestens 6000 Stimmen gerichtet war.

[4]

Die Masse der gefundenen Scherben lasst die Einzelheiten gut erkennen. Angegeben wurde der Name des Auszuweisenden, oft auch der Vatersname und gelegentlich der

Demos

, also der Bezirk, dem er angehorte. Die Abstimmenden mussten also schreiben konnen; doch durfte man sich helfen lassen, wie eine Anekdote uber

Aristeides

zeigt, der auf Bitte eines Mitburgers seinen eigenen Namen auf die Scherbe geschrieben haben soll, als jener Mann, der ihn personlich nicht kannte, um diese Hilfe bat.

[5]

Manchmal wurden auch Bemerkungen zumeist diffamierender Art der Namensnennung beigefugt.

[6]

Die Abstimmung fand ohne weitere Aussprache statt. Der am haufigsten auf den Scherben genannte Mitburger musste innerhalb von zehn Tagen fur zehn Jahre in die Verbannung gehen, unter Androhung der Todesstrafe im Fall der vorzeitigen Ruckkehr. An den offentlichen Angelegenheiten seiner Polis mitzuwirken, blieb ihm wahrend seiner Abwesenheit versagt; sein Eigentum aber behielt er. Ebenso wenig verlor er seine burgerlichen Ehrenrechte. Darin unterschied sich das Scherbengericht von einem gewohnlichen Gerichtsverfahren und einer ordentlichen Verurteilung.

Gelegentlich verabschiedete die Demokratie besondere Gesetze, um durch das Scherbengericht Verurteilte vorfristig zuruckzurufen. So kehrten im Jahr 480 v. Chr. drei Verbannte, darunter Aristeides, nach Athen zuruck, als man ihre Unterstutzung gegen die

Invasion des Xerxes

in den Perserkriegen brauchen konnte.

Soweit bekannt, kam es 488/87 v. Chr. zum ersten Mal und 417 oder 415 v. Chr. zum letzten Mal zu einem Ostrakismos. Das zugrundeliegende Gesetz wurde moglicherweise schon auf Antrag des

Kleisthenes

im Jahre 507 v. Chr. erlassen, wofur allerdings

Pseudo-Aristoteles

fast 200 Jahre spater die fruheste Quelle liefert. Es waren dann 20 Jahre bis zur ersten Anwendung vergangen, obwohl es eine politisch unruhige Zeit war. Erklart wird dies in der Forschung teils damit, dass das ursprungliche Verfahren 488/87 v. Chr. modifiziert und der zuvor eventuell zustandige Areopag auch diesbezuglich entmachtet worden sein konnte.

[7]

Von einer formalen Abschaffung des Ostrakismos irgendwann ist nichts uberliefert.

15 Ostrakismen sind aus Athen bekannt,

[8]

einige genauer:

- 488/87 v. Chr.: Hipparchos, Sohn des Charmos, von mutterlicher Seite aus der Familie des

Peisistratos

stammend;

- 487/86 v. Chr.:

Megakles

, Sohn des Hippokrates, aus der Familie der

Alkmaioniden

, Neffe des Kleisthenes; 480 v. Chr. zuruckberufen. 472/71 v. Chr. erneut ostrakisiert;

- 485/84 v. Chr.:

Xanthippos

, der Vater des

Perikles

; 480 v. Chr. zuruckberufen;

- 483/82 v. Chr.:

Aristeides

, wohl gegen Themistokles; 480 v. Chr. zuruckberufen;

- 472/71 v. Chr.: Megakles, Sohn des Hippokrates, zum zweiten Mal, gegen Themistokles, nachrangig wurden auch Aristeides und Kimon benannt;

- 471/70 v. Chr.:

Themistokles

, der Sieger von

Salamis

, nachdem er mehrfach Ostrakismen uberstanden hatte;

- 461/60 v. Chr.:

Kimon

, Sohn des

Miltiades

, des

Marathonsiegers

;

- 444/43 v. Chr.: Thukydides, Sohn des Melesias, gegen Perikles;

- 417/15 v. Chr.:

Hyperbolos

, gegen

Alkibiades

und

Nikias

. Letzte Ostrakisierung.

Bei dieser letzten Abstimmung wurde das Verfahren

ad absurdum

gefuhrt, als die eigentlichen Kontrahenten Nikias und Alkibiades ihre Anhanger auf den Demagogen Hyperbolos konzentrierten, der den Ostrakismos beantragt hatte.

[9]

Es war damit offenbar so diskreditiert, dass keine weitere Ostrakophorie mehr durchgefuhrt wurde, obgleich noch weitere 100 Jahre zu Beginn eines jeden Jahres formal vom Volk abgestimmt wurde, ob eine durchzufuhren sei.

Die Ostrakisierung nahm eine eigentumliche Zwitterstellung zwischen Prozess und ?negativer Wahl“ (

Martin Dreher

) ein und erfolgte offensichtlich nicht aufgrund gesetzlich definierter Vergehen. Literarische Quellen setzten im Wesentlichen erst ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen ein, die Mehrzahl datiert noch spater. Die Autoren hatten jedenfalls keine aktenmaßigen Grundlagen, sodass sie wohl auf Vermutungen angewiesen waren.

Gelegentliche Zusatze auf den erhaltenen Tonscherben lassen Ruckschlusse auf die Motive der Abstimmenden zu, etwa wenn ein Benannter in der Ara der Perserkriege als ?Perserfreund“ bezeichnet wurde.

[10]

Das Spektrum der individuellen Grunde fur ein Verbannungsvotum durfte breit anzusetzen sein: vom ?Hass gegen den Demos“ uber mangelnde politische Eignung, Besitzgier und Verschwendungssucht bis zu ubertriebenem Eigensinn und Ehrgeiz.

Allerdings standen in vielen Fallen auch Kontrahenten ?zur Wahl“, die fur unterschiedliche Richtungen der attischen Politik standen, so dass mit der Ostrakisierung eines der beiden meist recht einflussreichen Politen der Einfluss des anderen gefestigt wurde. Zunehmende Erbitterung in der politischen Auseinandersetzung und der Wille, einer bestimmten, bedeutsamen politischen Entscheidung den Weg freizumachen, mogen fur die jeweilige die Ansetzung des Ostrakismos in Athen maßgeblich gewesen sein, so in wichtigen Fragen der Außenpolitik, bezuglich der Aufrustungspolitik gegen die Perser zur See und des Konfrontationskurses gegen die Perser uberhaupt.

[11]

Beispielsweise wurde die Kontroverse zwischen Aristeides und Themistokles um den Flottenbau gegen die Bedrohung durch die Perser im Jahr 482 v. Chr. endgultig entschieden, indem Aristeides ostrakisiert wurde. Die Ostrakisierungen des Kimon (461 v. Chr.) und des Thukydides Melesiou (443 v. Chr.) waren Richtungsentscheidungen fur eine weitere Demokratisierung Athens.

Christian Meier

sieht im Ostrakismos ?das einzige je erfundene legale Mittel, um den Aufstieg eines

Usurpators

rechtzeitig zu stoppen“, wobei in diesem Fall schon der Verdacht eines kunftigen

Machtmissbrauchs

genugte. Vorbeugung gegen die Tyrannis habe bei der Einfuhrung des Scherbengerichts das entscheidende Argument sein mussen.

[12]

In spaterer Zeit dagegen habe die Institution eher der Entfernung des Zweitmachtigsten gedient und damit der Konkurrenzbeschrankung unter den Politikern. Jedenfalls forderte der Ostrakismos den Einfluss der Burger auf die Geschicke der Polis, indem gerade die Machtigen Rucksicht nehmen mussten, um sich eine Verbannung zu ersparen.

[13]

Josiah Ober

stellt bezuglich des Ostrakismos einen Ruckbezug zu den

solonischen Reformen

her: Letztendlich habe er den Athenern in Form einer unblutigen Institution die Moglichkeit verschafft, ihrer Pflicht zu genugen, in einem Burgerkrieg Partei zu ergreifen. Der Ostrakismos habe dem Volk einzuschreiten erlaubt, sobald Rivalitaten in der attischen Elite in gewaltsame innere Auseinandersetzungen auszuarten drohten. Er habe die gefahrlichsten Aspekte der Rivalitat gedampft, ?ohne gesellschaftlich wertvolle Formen des Elitenwettbewerbs zu beschneiden.“

[14]

Der

Rechtshistoriker

Uwe Wesel

sieht den Ostrakismos, der im 4. Jahrhundert v. Chr. nicht mehr praktiziert wurde, zu dieser Zeit durch zwei andere Verfahrenstypen abgelost, die sich gegen fehlgeleitete Antragsteller in der Volksversammlung richteten. In Prozessen vor einem Strafgericht konnten diejenigen per

Graphe paranomon

angeklagt und verurteilt werden, die entweder gesetzeswidrige Antrage in die Volksversammlung eingebracht oder bei den

Nomotheten

ein Gesetz beantragt hatten, das sich in der Praxis als ?unzweckmaßig“ erwies.

[15]

Grundlegend:

- Peter Siewert

(Hrsg.):

Ostrakismos-Testimonien

.

- Bd. 1:

Die Zeugnisse antiker Autoren, die Inschriften und Ostraka uber das athenische Scherbengericht aus vorhellenistischer Zeit (487?322 v. Chr.)

(=

Historia

. Einzelschriften.

Bd. 155). Steiner, Stuttgart 2002,

ISBN 3-515-07947-5

.

Mit ausfuhrlicher Einfuhrung und Diskussion der dokumentarischen und literarischen Quellen (Testimonium 1, die Ostraka selber, werden besprochen von Stefan Brenne).

Zweck und Ziel des Ostrakismos

sind S. 484?490 von

Walter Scheidel

und S. 504?509 von Peter Siewert behandelt.

Weitere Literatur:

- Stefan Brenne:

Ostrakismos und Prominenz in Athen. Attische Burger des 5. Jahrhunderts v. Chr. auf den Ostraka

(=

Tyche

.

Supplementband 3). Holzhausen, Wien 2001,

ISBN 3-85493-033-X

(Zugleich Dissertation, Universitat Tubingen 1994).

- Stefan Brenne:

Die Ostraka vom Kerameikos

(=

Kerameikos.

Band 20). 2 Teilbande, Reichert, Wiesbaden 2018,

ISBN 978-3-95490-327-6

(

Rezension

im

Bryn Mawr Classical Review

).

- Martin Dreher

:

Verbannung ohne Vergehen. Der Ostrakismos (das Scherbengericht)

. In:

Leonhard Burckhardt

,

Jurgen von Ungern-Sternberg

(Hrsg.):

Große Prozesse im antiken Athen.

Beck, Munchen 2000,

ISBN 3-406-46613-3

, S. 66?77 (Text), S. 262?264 (Literatur und Anmerkungen).

- Mabel L. Lang

:

Ostraka

(=

The Athenian Agora. Results of Excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens.

Band 25.) American School of Classical Studies at Athens, Princeton NJ 1990,

ISBN 0-87661-225-7

.

- Gustav A. Lehmann

:

Der Ostrakismosentscheid in Athen. Von Kleisthenes zur Ara des Themistokles.

In:

Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik

.

Band 41, 1981, S. 85?99,

JSTOR

:

20186002

.

- David J. Phillips:

Athenian Ostracism.

In: Gregory H. R. Horsley (Hrsg.):

Hellenika. Essays on Greek politics and history.

Macquarie Ancient History Association, North Ryde NSW 1982,

ISBN 0-85837-488-9

, S. 21?43.

- Winfried Schmitz

:

Athen ? eine wehrhafte Demokratie? Uberlegungen zum Stasisgesetz Solons und zum Ostrakismos.

In:

Klio

.

Band 93, Nummer 1, 2011, S. 23?52,

doi

:

10.1524/klio.2011.0002

.

- Rudi Thomsen:

The Origin of Ostracism. A Synthesis

(=

Humanitas.

Band 4). Gyldendal, Kopenhagen 1972,

ISBN 87-00-60712-6

.

- Eugene Vanderpool

:

Ostracism at Athens.

In:

Lectures in Memory of Louise Taft Semple.

2nd Series:

1966?1970

(=

University of Cincinnati Classical Studies.

Band 2). University of Oklahoma Press, Norman OK 1973,

ISBN 0-8061-1062-7

, S. 215?270.

- ↑

Diodor 11, 86?87. Der Petalismos wurde laut Diodor wegen allzu haufiger Anwendung ? anders als der Athener Ostrakismos nicht nur hochstens einmal im Jahr ? bald wieder aufgegeben.

Josiah Ober

sieht den Grund darin, dass die Eliten sich unter diesen Umstanden mit der eigenen Beteiligung an den offentlichen Angelegenheiten zuruckhielten. (Josiah Ober:

Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte.

Klett-Cotta, Stuttgart 2016, S. 268 f.)

- ↑

Peter Siewert (Hrsg.):

Ostrakismos-Testimonien

, S. 31.

- ↑

Christian Meier:

Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte.

Berlin 1993, S. 266.

- ↑

Die Quellenlage ist nicht eindeutig, wie das Ergebnis ermittelt wurde:

Plutarch

,

Aristeides

7,5 zufolge mussten mindestens 6000 Stimmen abgegeben worden sein, und es zahlte dann die einfache Mehrheit;

Philochoros

(und eine spatbyzantinische Quelle) berichten, dass mindestens 6000 Stimmen auf eine Person entfallen mussten, um eine Verbannung auszusprechen (Philochoros

FGrH

328 F 30;

Iulius Pollux

8, 20). Die Mehrheit der Forschung halt die letztere Variante fur ein Missverstandnis des Philochoros.

- ↑

Plutarch,

Aristeides

7, 5?6.

- ↑

Karl-Wilhelm Welwei

:

Griechische Geschichte.

Paderborn 2011, S. 186.

- ↑

Laut Codex Vaticanus Graecus 1144 habe

Kleisthenes

507 v. Chr. zunachst ein zweistufiges Verfahren eingefuhrt: Erst sei im

Areopag

oder in der

Bule

abgestimmt worden; und nur wenn hier mit einem Quorum von 200 Stimmen fur eine Verbannung gestimmt wurde, sei die Volksversammlung befragt worden. Bei dem

Atthidographen

Androtion

findet sich demgegenuber die Lesart, dass erst kurz vor der ersten Ostrakophoria der Beschluss zur Einfuhrung dieses Verfahrens uberhaupt gefasst worden sei. Fur Welwei grundet dies jedoch auf einem Uberlieferungsfehler. (

Karl-Wilhelm Welwei

:

Griechische Geschichte.

Paderborn 2011, S. 185)

- ↑

Josiah Ober

:

Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte.

Klett-Cotta, Stuttgart 2016, S. 243 und 252.

- ↑

Plutarch,

Nikias

11 und

Alkibiades

13.

- ↑

Karl-Wilhelm Welwei

:

Griechische Geschichte.

Paderborn 2011, S. 186.

- ↑

Werner Dahlheim

:

Die griechisch-romische Antike

. Band 1:

Herrschaft und Freiheit. Die Geschichte der griechischen Stadtstaaten.

2. Auflage, Paderborn 1994, S. 181.

- ↑

?Wie sonst“, fragt Meier, ?hatte sich die faktische Verbannung unbequemer Politiker zur Institution machen lassen?“ (Christian Meier:

Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte.

Berlin 1993, S. 266)

- ↑

Christian Meier:

Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte.

Berlin 1993, S. 268 f.

- ↑

Josiah Ober

:

Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte.

Klett-Cotta, Stuttgart 2016, S. 251 und 253. Falls die Athener uberempfindlich gegenuber der von ehrgeizigen Eliten ausgehenden Gefahr gewesen waren, argumentiert Ober, ware es wohl zu vielen fehlgeleiteten Ostrakismos-Anwendungen gekommen und die Institution uberdehnt worden. ?Tatsachlich aber sprachen sich die Athener nur 15 Mal in der 180-jahrigen Geschichte der Demokratie

der klassischen Zeit

fur einen Ostrakismos aus, und es gab nie einen Mangel an begabten und ehrgeizigen Mannern, die um einflussreiche Positionen im Staat wetteiferten.“ (Ebenda, S. 252)

- ↑

Uwe Wesel

:

Geschichte des Rechts: Von den Fruhformen bis zur Gegenwart.

C.H.Beck, Munchen 2001, S. 124.