Das Wappen der Grafen von Montfort

Das Wappen der Grafen von Montfort

Die

Grafen von Montfort

waren ein

schwabisches

Adelsgeschlecht

, das dem

reichsunmittelbar

regierenden

Hochadel

des

Heiligen Romischen Reichs

angehorte. Das Geschlecht erlosch 1787.

Die einflussreichen und sehr beguterten Grafen trugen ihren Namen nach dem nahe der

Schweizer

Grenze gelegenen

Stammschloss Montfort

bei

Weiler

im heutigen

Vorarlberg

. Mit ihren Herrschaften

Feldkirch

(bis 1390),

Bregenz

(bis 1523) und

Tettnang

(bis 1779) haben sie die territoriale Entwicklung

Oberschwabens

, der

Ostschweiz

und Vorarlbergs entscheidend beeinflusst.

Karte des Besitzes der Grafen von Montfort und von Werdenberg im 14. Jahrhundert

Karte des Besitzes der Grafen von Montfort und von Werdenberg im 14. Jahrhundert

Der ursprungliche Stammsitz, die

Burg Hohennagold

im

Nordschwarzwald

, wurde von den

Grafen

von

Nagold

um 1100 errichtet.

Anselm der Altere

(um 966) ist der alteste urkundlich erwiesene Nagoldgau-Graf in der Reihe der Ahnherren der Pfalzgrafen von Tubingen und der Grafen von Montfort. Es folgte dann ein weiterer Graf im Nagoldgau namens

Anselm (der Jungere)

, der in den Jahren 1027 und 1048 genannt wurde. Zwischen beiden Anselmen, die die einzigen bekannten, nach dem Nagoldgau bezeichneten Grafen sind, erscheint, wohl von derselben Familie, im Jahre 1007 ein Graf

Hugo von Nagold

mit dem seinem Gau Glehuntare zugeteilten Ort

Holzgerlingen

, und eroffnet die Reihe der seit dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts haufiger werdenden Hugos, Grafen von Nagold und schließlich

Pfalzgrafen von Tubingen

.

[1]

So wird Graf Hugo V. von Nagold spatestens ab 1146 als

Hugo I.

,

Pfalzgraf von Tubingen

, bezeichnet. Vermutlich beruhte diese Rangerhohung auf Diensten, die er dem 1138 zum Konig gewahlten Staufer

Konrad III.

geleistet hatte.

Das Wappen der

Pfalzgrafen von Tubingen

Das Wappen der

Pfalzgrafen von Tubingen

Die Entstehung des Geschlechts der Grafen von Montfort lasst sich auf seinen Sohn

Hugo II.

, Pfalzgraf von Tubingen († 1182), zuruckfuhren. Durch seine Frau, Grafin

Elisabeth von Bregenz

, Erbin von

Bregenz

,

Montfort

und

Sigmaringen

, Tochter von Graf Rudolf von Bregenz, erbte er den Besitz der

Grafen von Bregenz

und kam dadurch ? neben seiner machtigen Stellung in Oberschwaben ? in eine beherrschende Stellung im Raum Vorarlberg/Ostschweiz. Außerdem kam er durch diese eheliche Verbindung in nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu Kaiser

Friedrich I. Barbarossa

und den

Welfen

(Elisabeth war ? ebenso wie Barbarossa und

Heinrich der Lowe

? ein Enkelkind des Welfenherzogs

Heinrichs des Schwarzen

von Bayern). Ein Großteil des Bregenzer Erbes ging nach Hugos II. Tod an seinen zweiten Sohn

Hugo

(† 1228/30, III. von Tubingen, I. von Montfort)

[2]

uber, der sich etwa ab dem Jahr 1200 Hugo von Montfort nannte. Sein Besitz umfasste die Grafschaft uber

Churratien

,

Tettnang

, Bregenz,

Feldkirch

,

Sonnenberg

,

Werdenberg

und

Sargans

. Fur das Wappen des neu entstandenen Montforter Hauses wurde das Wappen des Tubinger Grafenhauses abgewandelt und die rote

Montfortsche Kirchenfahne

auf silbernen (statt goldenen) Grund gelegt.

Hugo von Montforts alterer Bruder

Rudolf I.

(1160?1219) setzte die Linie der Pfalzgrafen von Tubingen fort; funf Generationen spater verkaufte jedoch Pfalzgraf Gottfried II. († 1369) Tubingen 1342 an die Grafschaft

Wurttemberg

und fuhrte nurmehr den bloßen Titel eines

Grafen von Tubingen

; er erbte aber uber seine Frau

Clara von Freiburg

die Herrschaft

Lichteneck

. Die Linie seiner Nachfahren, der

Grafen von Tubingen-Lichteneck

, existierte bis 1664 und stellte damit neben den Montfortern in Tettnang die am langsten bestehende Linie des Hauses Nagold-Tubingen dar.

Schattenburg

uber Feldkirch

Schattenburg

uber Feldkirch

Der genannte

Graf Hugo

(III. von

Tubingen

, I. von Montfort, † 1228), grundete die Stadt

Feldkirch

und erbaute um 1200 auf einem Hugel uber der Stadt die

Schattenburg

. Sie wurde im 14. Jahrhundert Mittelpunkt der Herrschaft Montfort-Feldkirch und damit zur Nachfolgerburg zu

Alt-Montfort

. 1375 verkaufte Burggraf Rudolf IV. von Montfort die von der Schattenburg aus verwaltete Herrschaft Feldkirch an

Herzog Leopold III.

aus dem Hause

Habsburg

.

Burg Hohenbregenz

Burg Hohenbregenz

Hugo II.

,

Pfalzgraf von Tubingen

(† 1182), hatte durch seine Frau Elisabeth den Besitz der

Grafen von Bregenz

geerbt. Unter montfortischer Herrschaft existierten ab 1170 als Teillinie die

Grafen von Montfort-Bregenz

. Sie erloschen schon 1338 wieder.

In Folge bildete sich aus dem dritten Haus der Montforter (das erste war

Montfort-Feldkirch

), den

Montfort-Tettnang

, ab 1354 die Linie

Montfort-Tettnang-Bregenz

, die sich 1379 in die

altere

und die

jungere Herrschaft

teilte. Dieses Haus brachte mit

Hugo XII. (VIII. von Bregenz

, 1357?1423), Minnesanger und Staatsmann, einen europaisch bedeutenden Vertreter hervor.

Elisabeth von Hochberg

(Hachberg), Erbtochter

Wilhelms VII.

(† 1422), verkaufte 1451 die altere Herrschaft, einen Teil des Gebiets, an die

Habsburger

. Die jungere Herrschaft nannte sich ab 1514

Tettnang-Bregenz-Bregenz

, da sich mit den Tettnang-Bregenz-

Pfannberg

/

Beckach

(siehe unten)

ein steirischer Zweig mit den Besitzungen, die der Minnesanger Hugo durch Heirat erworben hatte, ergab. 1523 verkauften die Montfort-Bregenzer, die allesamt in der Fremde dienten,

[3]

auch den anderen Teil der Bregenzer Grafschaft.

[4]

Das Montfort-Tettnang-Bregenzer Haus trat aber im steirischen Zweig 1574 auch das Erbe der Montfort-Tettnanger an und erlosch erst 1787, und mit ihm das Gesamthaus Montfort.

Hugo von Montfort

(1357?1423), Minnesanger (Fresko in Frohnleiten)

Hugo von Montfort

(1357?1423), Minnesanger (Fresko in Frohnleiten)

1362 erbte Margareta, Gemahlin des

Minnesangers

Hugo von Montfort

(1357?1423) aus der Tettnang-Bregenzer Linie, die steirischen Besitzungen ihrer erloschenen Familie, der

Grafen von Pfannberg

. Hugo nahm seinen Wohnsitz ab 1401 auf der

Burg Pfannberg

und trat in den steirischen Herrenstand ein. Sein Sohn Ulrich erwarb 1402 durch Heirat mit Guta, Tochter des Johann von

Stadeck

(† 1399), die

Herrschaft Rohrau

, mit der Konig

Ruprecht

ihn 1404 belehnte. Rohrau blieb bis 1524 im Besitz der Montforter. Nach dem Verkauf von Pfannberg 1524 ubersiedelte der steirische Zweig auf die

Burg Peggau

und nannte sich

Montfort-Bregenz-Peggau

, beziehungsweise zeitgenossisch

Montforth-Bregenz-Beckach

. 1574 erlosch die Tettnanger Hauptlinie der vorarlbergischen Montforter und die Peggauer traten ihr Erbe an, 1596 verkauften sie daher Burg und Herrschaft Peggau.

[5]

Das Wappen der

Grafen von Werdenberg

Das Wappen der

Grafen von Werdenberg

Nach

Hugos I. von Montforts

Tod verwalteten seine Sohne den Familienbesitz zunachst gemeinsam. Als Stammvater des Hauses Werdenberg gilt Rudolf I., obwohl erst sein Sohn Hartmann den Titel

comes de Werdenberch

(urkundlich seit 1259) fuhrte. Nachdem sowohl Rudolf (bereits vor 1247) als auch sein jungerer Bruder Hugo gestorben waren, erfolgte 1258 eine Aufteilung. Dabei erhielten Rudolfs Sohne

Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg

und

Hartmann I. von Werdenberg

den sudlichen Teil des montfortischen Besitzes; mit ihnen verzweigte sich die Familie der Werdenberger in die Hauptlinien

Werdenberg-Heiligenberg

und

Werdenberg-Sargans

. Fur das Wappen des Werdenberger Hauses wurde die rote Montforter Kirchenfahne in eine schwarze umgewandelt.

Sigmaringen

war nur kurzzeitig ab 1272 (bis zum Verkauf 1290) durch Erbschaft im Besitz der Werdenberger. Allerdings kam es 1399 von Wurttemberg pfandweise an die Werdenberger zuruck, samt der oberen

Grafschaft Veringen

, zehn Jahre spater auch der unteren Grafschaft. 1535 gelangte Sigmaringen an die

Grafen von Zollern

, deren Nachfahren Schloss und Grundherrschaft bis heute besitzen.

Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg († 1280), war eng mit Konig

Rudolf von Habsburg

verbunden und konnte so 1274 die Landvogtei uber Oberschwaben und

Churwalden

sowie 1277 die

Grafschaft Heiligenberg

erwerben. Nach seinem Tod 1280 spaltete sich der Familienbesitz, in dessen Folge sich die Nachkommen des alteren seiner Sohne, Rudolfs I., fortan

Grafen von Werdenberg

nannten. Graf Hugo III. fugte dem Besitz noch Burg und Stadt

Rheineck

,

Hohentrins

mit

Tamins

,

Reichenau GR

sowie durch seine Heirat mit Anna

von Wildenberg

die Herrschaften

Freudenberg

und

Greifenstein

hinzu. Die Werdenberger wurden als Nachfolger der Wildenberger auch Klostervogte des

Reichsklosters Pfafers

mit der Vogtsburg

Wartenstein

.

Albrecht I. war 1327 Reichslandvogt um den Bodensee, 1331 auch der Lander Uri, Schwyz und Unterwalden. Er fugte dem Besitz die Reichsvogtei uber Altstatten und das Rheintal sowie Wartau hinzu. Albrecht I. war in eine Fehde mit Graf Rudolf III. von Montfort-Feldkirch verwickelt, die den Niedergang des Geschlechts einlautete und den Habsburgern ermoglichte, im Vorarlberg Fuß zu fassen. 1402 verpfandeten die Werdenberger die

Grafschaft Werdenberg

an die Grafen von Montfort-Tettnang.

Durch die Ehe der Grafin Clementine von Montfort-Werdenberg kamen die Grafschaft Werdenberg und die Herrschaft

Wartau

1483 in den Besitz des Grafen Johann Peter

von Sax-Misox

(1462?1540), der sie 1485 an die Stadt Luzern verkaufte. Durch die Ehe der Grafin Anna von Werdenberg-Heiligenberg mit Graf Friedrich zu Furstenberg kam Heiligenberg 1535 an die

Furstenberger

, die Schloss und Grundherrschaft bis heute besitzen.

Schon unter Graf Hugo I. von Montfort (* um 1160, † 1228) war Anfang des 13. Jahrhunderts das vermutlich bereits bestehende

Schloss Sargans

als kleine Burganlage ausgebaut worden. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde die Anlage unter Hartmann I. Sitz des Zweiges der Grafen von Werdenberg-Sargans.

Urkundlich werden die Montforter erstmals 1242 als Herren von Sonnenberg erwahnt, mit der Erbteilung um 1260 kam die

Herrschaft Sonnenberg

an den Zweig Werdenberg-Sargans. 1258 wurde die Burg Nuziders errichtet ? sie heißt seit ihrem Wiederaufbau 1409/10

Burg Sonnenberg

.

1338 kam

Schloss Ortenstein

zusammen mit den anderen Gutern im Domleschg, der

Barenburg

u. a. durch Heirat der Ursula von

Vaz

mit Graf Rudolf an die Grafen von Werdenberg-Sargans.

1455 verkauften Jorg (Georg) Graf von Werdenberg-Sargans (ca. 1427?1504) und dessen Bruder Wilhelm die Feste und Herrschaft Sonnenberg an Eberhard I. aus dem

Haus Waldburg

, Jorgs spateren Schwiegervater. 1483 erwarben die

eidgenossischen sieben alten Orte

die

Grafschaft Sargans

, die dadurch Untertanenland der Eidgenossen wurde. Nach dem Tod des Grafen Georg von Werdenberg-Sargans 1505 wurde Ortenstein als bischoflich-churisches Lehen eingezogen.

Die

Grafschaft Vaduz

entstand 1342 durch Erbteilung als Teil der

Grafschaft Werdenberg

. Dieser Grafschaft wurde 1396 die

Reichsunmittelbarkeit

gewahrt, nachdem vier Jahre zuvor die Anspruche der Grafen zu Werdenberg endeten. Die grafliche Linie von Vaduz starb 1416 aus und die

Freiherren von Brandis

ubernahmen die Herrschaft.

Ein Enkel des Grafen

Hugo I. von Tubingen-Montfort

, Graf

Hugo III. von Montfort

, erhielt bei der Teilung der Grafschaft die Gebiete um

Tettnang

, war also Begrunder der sogenannten ?Tettnanger Linie“. 1309 starb Hugo III.; sein Sohn

Wilhelm II.

erbte dessen Herrschaftsgebiet. In dem Thronstreit zwischen

Friedrich dem Schonen

und

Ludwig dem Bayern

stellte er sich zunachst auf die Seite der Habsburger, lief 1319 jedoch zu Ludwig uber. Daher wurde die Stadt Tettnang 1322 von dem Habsburger Herzog Leopold belagert und vollig zerstort.

Nach dem Tod Wilhelms V. teilten seine Sohne die Grafschaft Montfort-Tettnang in drei Komplexe: einerseits Tettnang, andererseits

Rothenfels

, Argen (

Wasserburg Argen

samt

Langenargen

) und

Wasserburg

, sowie Werdenberg mit den ratischen Besitzungen, wobei letztere bis 1470 an Habsburg verloren gingen.

[6]

Ulrich V. (1440?1495) und dessen Sohn

Ulrich VII. von Montfort-Tettnang

(† 1520) residierten daher in Tettnang als Hauptstadt ihrer Grafschaft.

Nach den Zerstorungen des

Dreißigjahrigen Kriegs

, denen auch die alte Burg Tettnang zum Opfer fiel, nutzten die Grafen von Montfort ab 1629 das

Torschloss Tettnang

als Residenz. Graf

Johann X. von Montfort

(1627?1686) ließ ab 1667 auf dem Gelande vor der Burgruine einen Schlossbau ausfuhren, das heutige

Alte Schloss

. In seiner bescheidenen Dimension entsprach es den wirtschaftlichen Moglichkeiten der Grafen, nicht aber ihrem dynastischen Anspruch, da sie als Nachfahren der

Pfalzgrafen von Tubingen

sich als Vertreter eines der vornehmsten Geschlechter

Oberschwabens

betrachteten und eine Hofhaltung anstrebten, die einem regierenden Hause angemessen war.

Deshalb wurde unter Graf

Anton III. von Montfort

zwischen 1712 und 1728 das

Neue Schloss

als

barocke

Residenz erbaut. Doch der Bau riss ein riesiges Loch in die Kasse des Grafen, und nach funfzehnjahriger Bauzeit ließ er 1728 die Arbeiten einstellen. Nachdem Graf Anton III. wegen der immensen Schuldenlast von der Regierung abgetreten war, ließ sein Sohn Graf

Ernst

(1700?1755) lediglich 1731 die Hofkapelle vollenden. 1753 brannte das halbfertige Schloss bis auf die Erdgeschossgewolbe aus. Graf

Franz Xaver

(1722?1780) ließ mit finanzieller Unterstutzung aus Osterreich das Schloss wiederaufbauen.

1779 oder 1780 wurde die Grafschaft Montfort wegen hoher Schulden ? vor allem verursacht durch die Bautatigkeit ? an das

Haus Osterreich

weit unter Wert zwangsverkauft.

[7]

Damit gingen die letzten Montfortschen Besitzungen Herrschaft Tettnang, Herrschaft Argen und

Rittergut Schomburg

verloren. Das Geschlecht erlosch 1787 mit dem Tod seines letzten mannlichen Namenstragers, Graf

Anton IV.

, dem die Habsburger eine kleine Rente ausgesetzt hatten, endgultig.

1810 kam ein Teil der alten Grafschaft Montfort um Langenargen und Tettnang, die nach den napoleonischen Neuordnungen an Bayern gekommen war, durch Gebietstausch an

Wurttemberg

. Nach dem Fall Napoleons und der Auflosung des

Konigreich Westphalen

verlieh Konig

Friedrich I. von Wurttemberg

seiner Tochter

Katharina

und ihrem Gatten

Jerome Bonaparte

den Titel Prinzessin und Prinz von Montfort. Diese hielten sich dort aber nie auf, sondern hauptsachlich in

Triest

.

Besonders herausragende Personlichkeiten aus dem Hause Montfort waren geistliche Herren, insbesondere der

St. Galler

Abt

Wilhelm I.

und der

Churer

bzw.

Konstanzer

Bischof Rudolf III., die ihr vergroßertes Machtpotenzial auch in den Dienst der Familie stellten. Rudolf III. konnte seine Reformen, die er im rechtlichen und finanziellen Bereich im Bistum Konstanz durchfuhrte, mit Erfolg auch auf die Herrschaft Feldkirch ubertragen.

Wahrend die Bregenzer Vettern, sieht man von dem

Minnesanger Hugo

ab, uber eine lokale Bedeutung kaum je hinauskamen, kamen die Feldkircher Grafen ihren Untertanen mit großzugigen Freiheitsrechten und einer

Kodifikation

des auf reichsstadtischem

Lindauer

Recht beruhenden Stadtrechtes fruhzeitig entgegen und ermoglichten demokratische Strukturen, insbesondere auch eine Beteiligung an politischen Entscheidungsfindungen. So konnte Feldkirch wahrend des Mittelalters Bregenz an Einwohnerzahl, Wirtschaftskraft und politischer Bedeutung weit uberflugeln. Weil aber Feldkirch schon 1390 an

Habsburg

kam, wurden Bregenz und Tettnang Hauptsitze der Montforter. Die Familie Montfort war bis ins 18. Jahrhundert neben Habsburg das bedeutendste Hochadelsgeschlecht der

Bodenseeregion

.

Wappen aus der

Zurcher Wappenrolle

Wappen aus der

Zurcher Wappenrolle

Das Wappen der Montforter orientiert sich am Wappen der

Pfalzgrafen von Tubingen

und zeigt eine rote

Montfortsche Kirchenfahne

mit drei

Hangeln

und drei Ringen auf silbernem Grund. Das gleiche Wappenbild der

Kirchenfahne

, aber mit anderen Farben, findet sich bei den

Grafen von Werdenberg

und seit 1918 im Wappen des osterreichischen Bundeslandes

Vorarlberg

.

Tubingen

(?)

um 1150

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(?)

Montfort

um 1200

(?)

Montfort

um 1200

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(?)

Montfort

um 1260

(?)

Montfort

um 1260

|

|

|

|

|

|

|

|   Werdenberg

(a)

um 1260 Werdenberg

(a)

um 1260

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Feldkirch

um 1270?1390, an

Habsburg Feldkirch

um 1270?1390, an

Habsburg

(d)

(d)

|

|

(e)

Bregenz

um 1270?1338, an Tettnang 1354

(e)

Bregenz

um 1270?1338, an Tettnang 1354

|

|  Tettnang Tettnang

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|  Tettnang-Tettnang

1354 Tettnang-Tettnang

1354

|

|

|

|

|

|  Tettnang-

Bregenz

(e)

1354 Tettnang-

Bregenz

(e)

1354

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Tettnang-

Rothenfels

(b)

1439

|

| Tettnang-Tettnang

1439?1526, an Rothenfels

|

| Tettnang-Bregenz

jungere Herrschaft 1379

|

| Tettnang-Bregenz

altere Herrschaft 1379?1451, an

Habsburg

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Tettnang-Rothenfels-Tettnang

1526?1574, an Beckach

|

|

|

| Tettnang-Bregenz-Bregenz

jungere Herrschaft 1514?1523, an

Habsburg

1543

|

| Tettnang-Bregenz-

Beckach

(c)

1515

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Tettnang-Bregenz-Beckach-Tettnang (jungere Tettnanger Linie)

1576?1780, an

Habsburg

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- nach Nachbaur 2008

[8]

(strichlierte Linien zeigen Ubergang der Besitzungen auf andere Linien)

(?)

zu den alteren Wappen sind keine Farbdarstellungen uberliefert.

[9]

(a)

das altere Werdenberger Wappen um 1340 (Zurcher Wappenrolle) zeigt noch die schwarze Fahne in Silber, gold bestickt, vergl.

Datei:Pfalzgrafenwappen.jpg

; diese Linie, wie auch die Tubinger Hauptlinie fuhrt in Nebenlinien noch andere Farbvarianten.

(b)

noch mit Nebenlinie

Montfort-Rothenfels-

Wasserburg

ab den 1450ern

(c)

Montfort-Bregenz-Peggau

, nennt sich bis 1524

Montfort-Rothenfels-

Pfannberg

(e)

nach Arzet 1660/70, mit dem Pelzwerkwappen der Udalrichinger. Dieses konnte auch untergeschoben sein, moglich ist auch ein silberner Schild, erganzt um einen Lowen;

[10]

die jungeren Montfort zu Bregenz fuhrten Rot in Silber; vergl.

Codex Ingeram

1459, S. 92.

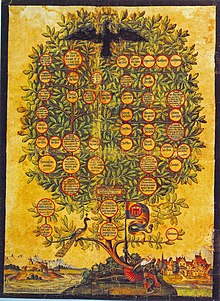

Stammbaum der Grafen von Montfort (um 1575)

Stammbaum der Grafen von Montfort (um 1575)

- (nach Bilgeri 1971,

[11]

1974

[12]

)

(chronologisch nach Sterbedatum)

- Heinrich

(1287?1307), Dompropst in

Chur

- Rudolf III.

(* um 1260; † 1334),

Bischof von Chur

und

Konstanz

- Hugo V.

(† 1338), Grunder des

Kollegiatstifts Staufen

- Sofia Grafin von Montfort, Frau des Schweiker Thumb von Neuburg

[14]

- Wilhelm III. von Montfort-Bregenz († 1373), erwarb die 1359 die

Herrschaft Hohenegg

[15]

- Wilhelm VII.

(† 1422)

- Hugo XII. (VIII. von Bregenz

, 1357?1423), Dichter, Staatsmann

- Klara von Montfort

(vor 1412?1449), Abtissin Damenstift Buchau

- Heinrich VII. von Montfort-Rothenfels

(1456?1512), Domherr, Kirchenrechtler und Diplomat

- Ulrich VII. von Montfort zu Tettnang

(† 1520), der letzte Vertreter im Mannesstamm der Grafen von Montfort-Tettnang

- Wolfgang I. von Montfort-Rothenfels

(* um 1489; † 1541), Graf von Montfort in Tettnang und Rothenfels sowie Hofrat und oberosterreichischer Statthalter

- Georg III.

(Bregenz-Pfannberg, ca. 1475/80?1544), Begrunder der steirischen Linie

[16]

- Sibylle

(Montfort-Rothenfels, † 1551), Furstabtissin von

Essen

- Margarete von Montfort

(† 1556), Abtissin des freiweltlichen Damenstifts Buchau

- Ulrich IV.

(† 1574), Diplomat

- Eleonore von Montfort

(† 1610), Abtissin des freiweltlichen Damenstifts Buchau

- Johann VI.

(1557?1619),

Reichskammergerichtsprasident

- Hugo XVIII. von Montfort

(† 1662), regierender Graf der Grafschaft Monfort

- Johanna Katharina

(1678?1759), Furstin und Regentin von

Hohenzollern-Sigmaringen

- Anton III. von Montfort

(* 1670; † 1733), Graf zu

Tettnang

und

Langenargen

- Ernst von Montfort

(* 1700; † 1758), Graf zu

Tettnang

und

Langenargen

- Johann Nepomuk

(* 1723; † 1775), Domherr zu

Koln

und zu

Konstanz

- Franz Xaver von Montfort

(* 1722; † 1780), der letzte regierende Graf aus dem Hause Montfort vor der Ubernahme der Grafschaft durch Osterreich

- Anton IV. von Montfort

(* 1723; † 1787), der letzte Vertreter im Mannesstamm des Adelsgeschlechts Montfort

- Martin Leonhard:

Montfort, von.

In:

Historisches Lexikon der Schweiz

.

- Kurt Andermann,

Die Grafen von Montfort ? ein Geschlecht aus Schwaben

. In:

Zeitschrift fur wurttembergische Landesgeschichte

, 79 (2020), S. 37?54.

- Andreas Arzet:

Montfortischer Ceder- oder Stammbaum: Ursprung und Herkommen, Geschichten und Taten, Land und Leute der Grafen von Montfort

. Bearb. von Julian Schulz. Hg. von Stefan Feucht, Elmar L. Kuhn und Alois Niederstatter. Eggingen 2018 (= Documenta suevica 26),

ISBN 3-86142-605-6

.

- Karl Heinz Burmeister

:

Montfort.

In:

Neue Deutsche Biographie

(NDB). Band 18, Duncker & Humblot, Berlin 1997,

ISBN 3-428-00199-0

, S. 51?54 (

Digitalisat

).

- Karl Heinz Burmeister,

Elmar L. Kuhn

, Eva Moser u. a.:

Die Grafen von Montfort. Geschichte und Kultur

. Friedrichshafen 1982 (Kunst am See 8),

ISBN 3-922137-16-4

.

- Karl Heinz Burmeister:

Die Grafen von Montfort. Geschichte, Recht, Kultur

. Festgabe zum 60. Geburtstag. Hg. von Alois Niederstatter. Konstanz 1996 (=

Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs

NF 2),

ISBN 3-87940-560-3

.

- Karl Heinz Burmeister:

Graf Hugo VII. von Montfort-Feldkirch-Tosters (1300?1359). Raubritter und patriarchalischer Grundherr.

In:

Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.

116. Jg. 1998, S. 23?34

(Digitalisat)

- Karl Heinz Burmeister:

Graf Johann II. von Montfort-Rothenfels (ca. 1490?1547).

In:

Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.

123. Jg. 2005, S. 33?57

(Digitalisat)

- Alois Niederstatter

:

Herrschaftliche Raumorganisation im nachmaligen Vorarlberg wahrend des Mittelalters. Ein Uberblick.

In:

Montfort.

4/2009, S. 231?258.

- Otto Roller:

Die Stammtafel der Grafen von Montfort bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts.

In:

Mitteilungen der badischen historischen Kommission.

Band 21

- Harald Schukraft

:

Kleine Geschichte des Hauses Wurttemberg.

Tubingen 2006,

ISBN 3-87407-725-X

.

- Konrad Vogele:

Grafen und Grafinnen von Montfort im 17. und 18. Jahrhundert. Ihre Beziehung nach Salzburg

. Senn, Tettnang 2010,

ISBN 978-3-88812-225-5

, S. 146?152.

Altere Literatur:

- Johann Nepomuk von Vanotti

:

Geschichte der Grafen von Montfort und von Werdenberg. Ein Beitrag zur Geschichte Schwabens, Graubundens, der Schweiz und Vorarlbergs.

Belle-Vue bei Konstanz 1845. (

Digitalisat

in der Google-Buchsuche)

- Sauter:

Adelige Geschlechter und Familien in der ehemaligen Grafschaft Montfort.

In:

Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.

10. Jg. 1880, S. 115?116

(Digitalisat)

- Konrad Roller:

Grafen von Montfort und Werdenberg.

In:

Genealogisches Handbuch der Schweiz.

Band 1, Zurich 1900/08, S. 149?187.

- Hermann Eggart:

Bilder aus der Dynastenzeit der Grafen von Montfort und Werdenberg.

In:

Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.

57. Jg. 1929, S. 117?136

(Digitalisat)

- Hermann Eggart:

Die Bildnismalerei der Grafen von Montfort.

In:

Schriften des Vereins fur Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.

66. Jg. 1939, S. 20?34.

(Digitalisat)

- ↑

Eduard Paulus:

Beschreibung des Oberamts Herrenberg.

- ↑

Hugo I. von Tubingen, Graf von Bregenz und Montfort

(

Memento

vom 4. Juni 2011 im

Internet Archive

), nach Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte, Band I, S. 150, auf genealogie-mittelalter.de

- ↑

Die Sohne des Hermann II.: Hugo XVII. starb in

Hochstadt

, Georg III. in

Bruck an der Mur

, Wolfgang II. in

Gurk

und Johannes IV. in

Salzburg

, nur Hermann III. konnte in Bregenz ruhen. Auf

Georg III.

gehen die Pfannberger, ab 1524 Beckacher (Peggauer) zururuck. Angabe nach Karl Heinz Burmeister:

Graf Georg III. von Montfort-Bregenz-Pfannberg (ca. 1475/80 ? 1544). Eine biographische Skizze.

In:

Montfort. Vierteljahresschrift fur Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs.

Jg. 61, Heft 1, 2009,

ISBN 978-3-85430-344-2

, Abschnitt

Der Verlust von Bregenz.

S. 20 (Artikel S. 7?25,

Artikel, pdf

(

Memento

des

Originals

vom 15. November 2013 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, dort S. 17)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, dort S. 17)

- ↑

Auf den Titel

Herr zu Bregenz

verzichteten die Montforter erst 1752. Burmeister:

Graf Georg III.

S. 20.

- ↑

Karl Heinz Burmeister:

Graf Georg III. von Montfort-Bregenz-Pfannberg (ca. 1475/80 ? 1544). Eine biographische Skizze.

In:

Montfort. Vierteljahresschrift fur Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs.

Jg. 61, Heft 1, 2009,

ISBN 978-3-85430-344-2

, S. 7. (Artikel S. 7?24;

Artikel, pdf

(

Memento

des

Originals

vom 4. Marz 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, S. 4)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, S. 4)

- ↑

Roland Weiss:

Die Grafen von Montfort-Tettnang im 16. Jahrhundert

. Diss. 1992, S. 8

- ↑

Elmar Kuhn:

Das Ende der Grafen von Montfort.

In: Mark Hengerer / Elmar L. Kuhn (Hg.):

Adel im Wandel. Oberschwaben von der Fruhen Neuzeit bis zur Gegenwart.

Band 1. Ostfildern: Thorbecke, 2006, S. 213?228,

ISBN 978-3-7995-0216-0

.

- ↑

Ulrich Nachbaur

:

Das Vorarlberger Landeswappen von 1864. Ein Beitrag zur Staats- und Landessymbolik.

In:

Montfort. Vierteljahresschrift fur Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs.

Jg. 60, Heft 4, 2008,

ISBN 978-3-85430-343-5

, Grafik 4:

Das Haus Montfort und seine regierenden Linien (ohne Werdenberg).

S. 249. (

Artikel, pdf

(

Memento

des

Originals

vom 4. Marz 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, S. 17);

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, S. 17);

eine altere Wappentafel der Grafen von Montfort findet sich in: P. Andreas Arzet:

Montfortischer Ceder oder Unverwesner Stammenbaum der Uhralten Hochberuhmten Grafen zu Montfort.

Konstanz 1660/70; Bayerische Staatsbibliothek Munchen, cgm 6364 (siehe

Montfort, Grafen von

im

Historischen Lexikon Bayerns

).

- ↑

Nachbaur:

Das Vorarlberger Landeswappen

. 2008,

Rot in Silber ? Stammfarben des Hauses Montfort?

S. 249f. (pdf S. 17/18)

- ↑

Angabe Walter P. Liesching:

Das Stammwappen der Pfalzgrafen von Tubingen. Bemerkungen zu einer Wappentradition.

In:

Zeitschrift fur Wurttembergische Landesgeschichte.

48, 1989, S. 83?86. Zitiert in Nachbaur 2008, S. 249.

- ↑

Benedikt Bilgeri:

Geschichte Vorarlbergs Band 1: Vom freien Ratien zum Staat der Montforter.

Graz 1971,

ISBN 3-205-07080-1

, S. 146.

- ↑

Benedikt Bilgeri:

Geschichte Vorarlbergs.

Band 2:

Bayern, Habsburg, Schweiz ? Selbstbehauptung.

Graz 1974,

ISBN 3-205-07081-X

, S. 36.

- ↑

a

b

Die Grafen von Montfort.

- ↑

G. Bucelin:

Rhaetia Stemmatographica.

S. 409.

- ↑

Karl Heinz Burmeister:

Hohenegg, Herrschaft.

In:

Historisches Lexikon Bayerns

.

24. Marz 2010,

abgerufen am 15. Dezember 2018

.

- ↑

Karl Heinz Burmeister:

Graf Georg III. von Montfort-Bregenz-Pfannberg (ca. 1475/80 ? 1544). Eine biographische Skizze.

In:

Montfort. Vierteljahresschrift fur Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs.

Jg. 61, Heft 1, 2009,

ISBN 978-3-85430-344-2

, Abschnitt

Der Verlust von Bregenz.

S. 20 (Artikel S. 7?25,

Artikel, pdf

(

Memento

des

Originals

vom 15. November 2013 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, dort S. 17)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.vorarlberg.at

, vorarlberg.at, dort S. 17)