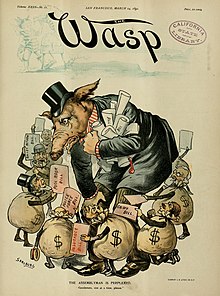

Karikatur

von 1891 zur Lobbyarbeit fur

Gesetzesentwurfe

(engl.

bill

) bei einem US-amerikanischen Abgeordneten

Karikatur

von 1891 zur Lobbyarbeit fur

Gesetzesentwurfe

(engl.

bill

) bei einem US-amerikanischen Abgeordneten

Lobbyismus

,

Lobbying

oder

Lobbyarbeit

ist eine aus dem Englischen (

lobbying

) ubernommene Bezeichnung fur

Interessenvertretung

in

Politik

und Gesellschaft, bei der

Interessengruppen

(?Lobbys“) ? vor allem durch die Pflege personlicher Verbindungen ? versuchen, die

Exekutive

oder

Legislative

zu beeinflussen.

[1]

[2]

Außerdem wirkt Lobbying auf die

offentliche Meinung

durch

Offentlichkeitsarbeit

ein. Dies geschieht vor allem mittels der

Massenmedien

.

[3]

Gangige Bezeichnungen fur Lobbyarbeit sind zum Beispiel

Public Affairs

,

politische Kommunikation

und

Politikberatung

. Unternehmen und Organisationen unterhalten bisweilen ein

Hauptstadtburo

oder eine

Hauptstadtreprasentanz

, aber auch Buros bei den Landesregierungen.

Lobbying ist ein Aspekt des offentlichen politischen Entscheidungsprozesses in

Demokratien

und ist nicht per se eine unmoralische Praxis. Das Herantragen von Interessen an Entscheidungstrager gehort zum Wesensmerkmal

parlamentarischer Demokratie

[4]

und lasst sich dem intermediaren Bereich zwischen

Burger

und

Staat

[5]

zuordnen. Um Entscheidungen im Gesamtinteresse der Gesellschaft treffen zu konnen, mussen Politiker sich uber hochkomplexe Fragestellungen und Inhalte informieren. Dabei sind sie auf gut aufbereitete Informationen und Argumente verschiedener Interessengruppen angewiesen. Vice versa gehen Interessenvertretungen mit den Politikern in den Dialog, um politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen.

Kritisch wird angemerkt, dass Lobbyismus nur bei Einhaltung von regulierenden Verhaltenskodizes

[6]

oder moglichst großer Transparenz

[7]

positive Auswirkungen auf die demokratische Qualitat eines Staates hat. Insbesondere durch

Lobbyismus-Affaren

(kurz

Lobby-Affaren

) wird das idealtypische Bild von Lobbyismus getrubt. In diesen werden in der Regel Politiker in Machtpositionen von Unternehmen mit Geld

bestochen

, um Politik im Sinne der Geldgeber zu machen. In solchen Fallen ist Lobbyismus eine Form von

Korruption

.

Der Begriff Lobbyismus hat daher haufig eine negative

Konnotation

, sodass die jeweiligen Interessenvertreter (

Lobbyisten

) selten unter diesem Begriff auftreten, sondern stattdessen

euphemistische

Bezeichnungen wie Consultant, Public Affairs Manager oder Policy Advisor verwenden.

[8]

Der Begriff geht auf die

Lobby

(englisch fur ?Vorhalle“) des

Parlaments

(etwa die Lobby vor einem

Plenarsaal

) zuruck ? je nach Herkunft des Historikers auf die

lobia

des romischen Senats, auf die

lobby

des

britischen Unterhauses

oder des

US-amerikanischen Kongresses

?, in der Vertreter verschiedener Gruppen Parlamentarier an die Moglichkeit ihrer Abwahl erinnerten und auch Vor- oder Nachteile fur bestimmtes Verhalten in Aussicht stellten.

Auch

wortgeschichtlich

knupft der Lobbyismus an seine historischen Vorformen des

Antichambrierens

(des Suchens von Einfluss im Vorzimmer der Herrschaft) und der schon spatmittelalterlichen Tatigkeit der ?

Hofschranzen

“ an. Die leicht negative Bewertung des Begriffs in deutschsprachigen Landern mag darin (und/oder im Fehlen verbindlicher, Transparenz erzeugender Regeln fur Lobby-Arbeit) ihre Ursache haben.

[9]

Ein einheitliches Verstandnis des Lobbyismus konnte sich in der wissenschaftlichen Literatur bislang nicht durchsetzen. Noch immer konkurrieren zahlreiche Definitionen, die auf jeweils unterschiedliche Aspekte abstellen. So spricht

Rinus van Schendelen

Lobbyismus einen ganzlich unorthodoxen Charakter

[10]

zu und verortet diesen ausschließlich auf informeller Ebene

[11]

, wahrend

Gunter Bentele

gerade die rechtliche und moralische Normenbindung des Lobbyismus betont

[12]

und Leo Kißler einen Schwerpunkt bei institutionalisierten Einflussformen wie

(1) formliche[n] Kontakte[n] zwischen Verbanden und ?nahestehenden‘ Abgeordneten im Rahmen von Arbeitskreisen und Kontaktgruppen in Fraktionen, (2) Abgeordnetensprechstunden, (3)

Enquete-Kommissionen

(…) und (4) nicht-offentliche[n] Anhorungen von Interessenvertretern durch die

Bundestagsausschusse

legt.

[13]

Scott Ainsworth wiederum sieht Lobbyisten als Servicestelle politischer Entscheidungstrager, die Informationen bei Bedarf auch uber Nacht bereitstellen,

[14]

wahrend Klaus Schubert und Martina Klein die Ausubung von Druck als wesentliches Element herausstellen.

[15]

Der Lobbyist

Andreas Geiger

definiert Lobbying als professionelle Praxis, private und offentliche Interessen vor Gesetzgebern und Entscheidungstragern zu vertreten, mit dem Hauptziel, Einfluss auf die Regierungsorgane auszuuben.

[16]

Nach Analyse von 38 Ansatzen bildet Stefan Schwaneck vier Kategorien, in die Lobbyismusdefinitionen weitgehend eingeordnet werden konnen:

- Weite Definitionen, die Lobbying grob umreißen, seine Erscheinungsformen aber nicht konkretisieren.

- Kumulative Definitionen, die mindestens zwei der drei Kernelemente Informationsbeschaffung, Informationstausch und Beeinflussung anfuhren.

- Definitionen, die lobbyistische Tatigkeiten explizit erwahnen oder den Lobbyismusbegriff um konkrete Merkmale erganzen.

- Alternative Definitionen, die deutlich abweichende Schwerpunkte setzen oder Lobbying auf einzelne Merkmale verkurzen.

[17]

In die erste Kategorie fallen Ansatze wie von Carsten Bockstette, der Lobbyismus als

Versuch der Einflussnahme auf Entscheidungstrager durch Dritte

definiert.

[18]

Eine solche Herangehensweise ist ebenso wie die Gleichsetzung mit Interessenvertretung umstritten, da sie je nach Auslegung auch politikferne Aktivitaten erfassen kann, die gemeinhin nicht mit Lobbying in Verbindung gebracht werden (z. B.

Werbung

,

Public Relations

). Starker fokussiert betrachtet Peter Koppl Lobbying als

Beeinflussung von politischen Entscheidungen durch Personen, die nicht an diesen Entscheidungen beteiligt sind,

[19]

und betont Hans Merkle

die zielgerichtete Beeinflussung von Entscheidungstragern in Politik und Verwaltung.

[20]

Ebenfalls in diese Kategorie fallt der Ansatz von Alexander Bilgeri, der

Lobbying als eine direkte bzw. indirekte Einflussnahme auf politische Prozesse von Organisationen durch externe Teilnehmer ? auch mit Hilfe von Machtgrundlagen ? zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks

beschreibt.

[21]

Kumulative Definitionen legen z. B. Manfred Strauch und Iris Wehrmann vor. Strauch sieht Lobbying als eine

Methode und die Anwendung dieser Methode, im Rahmen einer vorzubereitenden oder bereits festgelegten Strategie (…) auf die Entscheidungszentren und Entscheidungstrager einzuwirken

, die sich auf die Sammlung, Aufbereitung und den Austausch von Informationen als ihre wichtigsten Instrumente stutzt.

[22]

Praktisch orientiert erklart Wehrmann Lobbyismus zu einem

Tauschgeschaft von Informationen und politischer Unterstutzung gegen die Berucksichtigung bestimmter Interessen bei der staatlichen Entscheidungsfindung

.

[23]

Ein Beispiel der dritten Kategorie ist der Ansatz von Clive S Thomas, der neben der versuchten Einflussnahme zu einem konkreten Anlass die

Vernetzung

der Akteure als gleichrangiges Ziel des Lobbyings sieht, da sich personliche Beziehungen positiv auf zukunftige Entscheidungen auswirken konnen.

[24]

Ahnlich langfristig definieren

Ulrich von Alemann

und Rainer Eckert Lobbying als die

systematische und kontinuierliche Einflussnahme von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen oder auch kulturellen Interessen auf den politischen Entscheidungsprozess

.

[25]

Verkurzende Definitionen legt Rinus van Schendelen vor, der Lobbyismus in einer Minimalbeschreibung als

informellen Informationsaustausch mit Behorden

und in einer Maximalbeschreibung als

informellen Beeinflussungsversuch von Behorden

bezeichnet, dabei aber institutionalisierte Verfahren aus dem Blick lasst.

[11]

Wie auch ein spaterer Ansatz van Schendelens, der Lobbyismus als Sammelbegriff fur

unorthodoxe Handlungen von Interessengruppen

mit dem Ziel eines Regierungshandelns im Interesse eben dieser Interessengruppen einfuhrt, lasst dieses Begriffsverstandnis Parlamente und Mandatstrager als Zielgruppe lobbyistischer Einflussnahme außen vor.

[10]

Auch

Thomas Leif

und Rudolf Speth reduzieren Lobbying auf die

Beeinflussung der Regierung

.

[26]

Alternative Ansatze, die aus der ubrigen Struktur herausfallen, prasentieren Bruce C Wolpe, der unter Lobbyismus das politische Management von Informationen versteht,

[27]

und Rune Jørgen Sørensen, der in Lobbyismus einen Screeningmechanismus fur Wahlerinteressen erkennt.

[28]

Vor dem Hintergrund der zahlreichen unterschiedlichen Herangehensweisen schlagt Schwaneck die Verwendung einer weiten Definition vor, die die in der Literatur mit Lobbyismus in Verbindung gebrachten Merkmale erfasst und als Rahmen dienen kann. Studien mit bestimmter Schwerpunktsetzung konnen innerhalb dieses Rahmens verortet, eine engere Definition uber das Auslassen indirekter Einwirkungsversuche erreicht werden:

[29]

?Lobbying bezeichnet direkte und indirekte Versuche von Vertretern gesellschaftlicher Akteure auf politische Entscheidungstrager in Legislative und Exekutive sowie andere am politischen Willensbildungsprozess beteiligte Stakeholder durch Information, argumentative Uberzeugung oder die Ausubung von Druck einzuwirken, um mehr oder weniger partikulare Interessen in Gesetzen oder staatlichem Handeln zu verankern. Der Erwerb, die Analyse und strategische Weitergabe von Informationen, die in formalen wie informellen Kontexten auch gegen politischen Einfluss oder andere relevante Informationen getauscht werden konnen, sind im Lobbying von elementarer Bedeutung, solange die Grenze zu Korruption oder anderen verbotenen Praktiken nicht uberschritten wird.“

?

Stefan Schwaneck

Unternehmensverbande

,

Arbeitgeberverbande

,

Gewerkschaften

,

Kirchen

,

Nichtregierungsorganisationen

und andere

Verbande

sowie großere Unternehmen und politische Gruppierungen bringen ihre

Interessen

gezielt in den politischen Meinungsbildungsprozess ein und geben ihren Mitgliedern und der Offentlichkeit entsprechende

Informationen

. Diese konnen sich so auf zu erwartende politische Entscheidungen einstellen.

Es haben sich aber auch Rechtsanwaltskanzleien, PR-Agenturen,

Denkfabriken

und selbstandige Politikberater als externe Lobbyisten darauf spezialisiert, im Interesse ihrer Mandanten, Verbindungen zu vermitteln, Informationen zu beschaffen oder Themen zu platzieren. Rechtsanwaltskanzleien werden zunehmend beauftragt, weil sie sich durch das

Berufsgeheimnis

vor

Journalisten

schutzen konnen.

[30]

Im Wesentlichen gibt es funf Handlungsfelder, auf denen organisierte Interessen durch Lobbying durchgesetzt werden sollen:

- im Wirtschaftsbereich und in der Arbeitswelt

- im Sozialbereich

- im Bereich der Freizeit und Erholung

- im Bereich von Religion, Kultur und Wissenschaft

- im gesellschaftspolitischen Querschnittsbereich

[31]

Laut

Lobbycontrol

agierten im Jahr 2015 alleine in Brussels Mitte in der unmittelbaren Nahe von zentralen EU-Institutionen uber 40 große Einflussnehmer: Wirtschaftsverbande (V), Agenturen (A) bzw. Direktvertretungen von Groß

konzernen

(K):

[32]

?Neutrale“ Verhandlungsorte abseits der EU-Institutionen befinden sich unter anderem in folgenden Gebauden:

Im Jahr 2006 fuhrten

Thomas Leif

und Rudolf Speth in Analogie zur Bezeichnung

Vierte Gewalt

fur die

Massenmedien

den Begriff

Funfte Gewalt

fur den Lobbyismus ein.

[39]

Anders als die institutionalisierten

Gewaltentrager

unterliegen Interessenvertreter jedoch keinen klaren gesetzlichen Regelungen. Die Bezeichnung als Funfte Gewalt wurde jedoch von anderen Autoren als ubertrieben angesehen.

[40]

Lobbyismus kann bis hin zur

Korruption

und damit unerlaubten Einflussnahme auf Institutionen und die Gesetzgebung fuhren. Eine Form sind von Lobbygruppen organisierte sogenannte ?Informationsveranstaltungen“ fur Parlamentarier und Beamte, die mit kostenloser Verkostigung und bisweilen Reisen der Eingeladenen verbunden sind. Besonders in Brussel, aber auch in Berlin ist dies keine Seltenheit. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Volksvertreter fur seine eigenen Interessen zu gewinnen.

Es gibt nachgewiesene Falle, in denen

Gelder und Leistungen

flossen, um von einzelnen Parlamentariern bestimmte Abstimmungsverhalten zu erhalten. Das Ausmaß dieser Korruption lasst sich jedoch nicht feststellen. Deshalb gibt es Bemuhungen auf allen Ebenen des Offentlichen Dienstes, diese Art von Korruption zu verhindern. So sind zum Beispiel die Mitglieder der

EU-Kommission

dazu verpflichtet, Geschenke ab einem Wert von 150 Euro anzugeben. Die Liste dieser Geschenke ist auf der Website der EU-Kommission einzusehen. Die Annahme von Belohnungen und Geschenken ist den Angehorigen des Offentlichen Dienstes in Bund und Landern verboten; fur Ausnahmen gilt eine 25-Euro-Grenze.

[41]

Lobbyismus steht folglich immer im Spannungsfeld zwischen einer legitimen Interessenvertretung und moglichen Gefahrdung demokratischer Grundprinzipien. Aufgrund der komplexen Wirtschaftsstrukturen und Themenfelder, die den Gesetzgeber vielfach in seinen Bewertungsmoglichkeiten uberfordern, haben Lobbygruppen dennoch eine wichtige Funktion, insbesondere durch die Bereitstellung von Informationen. Die am Gesetzgebungsprozess Beteiligten in Europa suchen daher ? wie schon seit langer Zeit in den USA ? offen das Gesprach mit Wirtschaftsvertretern, Verbanden und Lobbyisten, um sich vor einer Entscheidung umfassend uber die wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte eines Vorhabens zu informieren.

Im Gegensatz zum amerikanischen System wird in Deutschland der Begriff Lobbyismus haufig negativ konnotiert wahrgenommen. In der offentlichen Meinung wird die Politik haufiger als Opfer von (Interessen-)Verbanden und Lobbyisten wahrgenommen. Politisch links orientierte Personen bewerten den Einfluss von Lobbyisten haufig als ?Herrschaft des Kapitals“

[42]

, wahrend im politisch konservativen Lager man der Ansicht ist, Lobbyisten wurden die Autoritat der Regierung untergraben oder sogar kolonisieren.

[43]

Das liegt in besonderem Maß am Konsensverstandnis, welches die deutsche Politik stark pragt. Gute Politik wird in Deutschland als das Erreichen eines weitgehend tragbaren und fair empfundenen Kompromisses zwischen verschiedenen politischen Positionen empfunden. Verbande, die ihre eigenen teilweise sehr speziellen Ziele und Interessen in der Politik vehement verwirklicht sehen wollen, werden daher als Gefahrenpotenzial fur die Konsensfindung wahrgenommen.

[44]

In Deutschland sind uberdurchschnittlich viele Burger Mitglieder in Vereinen, Gewerkschaften, NGOs, Clubs, Glaubensgemeinschaften und anderen Interessensgruppen. Dabei sind sie haufig Mitglied in mehreren Interessengruppen.

[45]

Von diesen wird erwartet, dass sie die Interessen ihrer Mitglieder in allen Bereichen vertreten und dafur Lobbyarbeit betreiben. Dass dennoch die allgemeine offentliche Wahrnehmung von Lobbyismus kritisch und meist negativ ist, kann an Meldungen liegen, wonach die Interessen der Mitglieder gar nicht erfasst oder manipuliert werden und so die Positionen der Lobbyverbandsspitze keine Basis haben. Beispielhaft sei hier die Kritik am

ADAC

.

[46]

Lobbying ist eine Methode der Einwirkung auf Entscheidungstrager und Entscheidungsprozesse im Rahmen einer Strategie. Sie erfolgt vor allem durch Information. Es wird haufig durch vier Merkmale umschrieben:

- Informationsbeschaffung,

- Informationsaustausch,

- Einflussnahme,

- strategische Ausrichtung der Tatigkeit.

Interessenvertreter sammeln zur Gewinnung von Erkenntnissen uber Vorhaben politischer Entscheidungstrager Informationen. Die Verbandszentrale und die Verbandsmitglieder werden entsprechend unterrichtet und werten die Informationen aus. Die Auswertung erfolgt im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf die Geschaftstatigkeit der Mitglieder des Verbandes. Dabei empfiehlt es sich fur eine wirksame Interessenvertretung nicht nur Informationen aus offentlich zuganglichen Quellen zu beschaffen, sondern auch durch eine interessengeleitete Beziehungspflege mit Entscheidungstragern und anderen Lobbyisten fruhzeitig auf informellem Wege an Informationen zu gelangen.

Sodann werden Stellungnahmen (?Lobbypapiere“) und Abanderungsvorschlage, meistens durch die Rechtsabteilung oder sonstige Fachabteilungen, erarbeitet.

Aufgabe des Lobbyisten ist es anschließend, diese Abanderungsvorschlage an die Entscheidungstrager heranzutragen und in den maßgeblichen Gremien zu platzieren (?Politikberatung“). Die Platzierung erfolgt im rechtmaßigen Lobbying durch argumentatives Einwirken auf die Entscheidungstrager. Das argumentative Einwirken ist erfolgreich, wenn Abgeordnete und Beamte bei den schwierigen Sachverhalten, uber die sie in dichter Abfolge Entscheidungen treffen mussen, auf Fachwissen angewiesen sind, das ihnen von den Betroffenen und den

interessierten Kreisen

(?

Stakeholder

“), oftmals selektiv aufbereitet, angetragen wird. Bei Beamten kann hinzukommen, dass den Lobbyisten oder Beratungsfirmen mehr vertraut wird als ihrer hauseigenen Fachexpertise. Je besser Abgeordnetenburos mit

wissenschaftlichen Mitarbeitern

, Parlamente mit eigenen

wissenschaftlichen Diensten

oder Behorden mit Fachbeamten ausgestattet sind, desto schwieriger ist es fur Lobbyisten sich unentbehrlich zu machen. In den meisten Staaten sind

Bestechung

und das Gewahren anderer Vorteile verboten. Es kommt dennoch haufig vor, dass hochrangige Entscheidungstrager aus Politik oder Exekutive (beispielsweise Ministerien) ?die Fronten wechseln“, also ihre bisherige Stellung aufgeben und zu einem Verband, einem Unternehmen, einer PR-Agentur oder in eine Anwaltskanzlei wechseln.

Ein anderes Feld der Einflussnahme besteht in der geschickten Platzierung von branchengeneigten Sachverstandigen in offentlichen Anhorungen, in Beratungsfirmen oder deren Nutzung bei der Anfertigung von Gutachten.

Im Rahmen der

Offentlichkeitsarbeit

versuchen Lobbyisten die offentliche Meinung uber die Medien zu beeinflussen. Zu den genutzten Methoden gehoren das Herausgeben von

Presseerklarungen

und Anzeigekampagnen, bei der die Urheberschaft meist offentlich wird, aber auch Methoden, bei der die Urheberschaft teilweise verschleiert werden soll. Fur das Fernsehen werden Trager der eigenen Meinung als Gaste in

Podiumsdiskussionen

, Talkshows oder als Interviewpartner vermittelt, auch wurden versteckte Botschaften in einer ARD-Seifenoper finanziert.

[47]

Fur die Beeinflussung uber Printmedien werden diesen ganze Interviews uberlassen, Medienpartnerschaften mit Zeitungen geknupft, sowie Fachartikel und Rankings fur Zeitschriften verfasst.

[48]

[47]

Journalisten werden Vergunstigungen geboten, uber Autos berichtenden Journalisten werden diese vereinzelt langerfristig uberlassen, Hintergrundgesprache und Informationsveranstaltungen werden teilweise in Verbindung mit Luxusveranstaltungen organisiert.

[49]

Wenn bei PR-Aktionen vorgetauscht wird, dass sie von Privatleuten getragene waren, spricht man von

Astroturfing

. Darunter fallt das Verfassen von Leserbriefen, Foreneintragen und Blogs, aber ebenso Versuche,

Aussagen in Wikipedia-Artikel zu platzieren oder zu verhindern

oder die Grundung von ?Burgerinitiativen“.

[50]

Interessensverbande betreuen in Hauptstadtburos Besuchergruppen und laden zu Veranstaltungen ein. Der Lobbyverband versucht allgemein ?das Fenster“ seiner Branche in der Hauptstadt zu sein und diese zu reprasentieren.

Teilweise werden Lehrern kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Verfugung gestellt, die als gut aufbereitet, jedoch auch als beeinflussend gelten.

[51]

[48]

Die Freiheit des Mandats wird in Deutschland durch

Art. 38

Abs. 1 Satz 2

Grundgesetz (GG)

garantiert.

Bereits 1956 hat das

Bundesverfassungsgericht

im sog.

KPD-Urteil

entschieden, dass sich ?nicht bezweifeln [lasst], dass außerparlamentarische Aktionen vielfaltiger Art denkbar sind, die einer legitimen Einwirkung auf das Parlament dienen konnen, vor allem soweit sie dazu bestimmt sind, die Abgeordneten uber die bei den Wahlern zu bestimmten politischen Fragen vorhandenen Meinungen zu unterrichten. An sich ist es daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass ?Interessengruppen‘ auf die Mitglieder des Parlaments einwirken suchen“.

[52]

Seit dem Jahr 1994 ist

Abgeordnetenbestechung

in Deutschland ein

Straftatbestand

nach

§ 108e

StGB

.

Im Februar 2016 verfugte der Altestenrat des Bundestages, dass Unternehmensvertreter in Zukunft keine Hausausweise mehr bekommen.

[53]

Zum 1. Januar 2022 traten in Deutschland ein Lobbyregistergesetz und ein Verhaltenskodex in Kraft.

[54]

Diese von der

Großen Koalition

beschlossenen Maßnahmen wurden vielfach als ungenugend kritisiert, unter anderem von der Opposition und vom

Europarat

.

[55]

Der Bundestag debattierte am Freitag, 23. Juni 2023, erstmals uber einen Gesetzentwurf zur Anderung des Lobbyregistergesetzes (20/7346), den die Fraktionen SPD, Bundnis 90/Die Grunen und FDP vorgelegt hatten. Mit den Anderungen, die am 1. Januar 2024 in Kraft trat, wollten die Koalitionsfraktionen den Anwendungsbereich und die Offenlegungspflichten im Lobbyregistergesetz ?im Interesse einer transparenten Staatstatigkeit“ nachscharfen.

[56]

Der Prasident des

Deutschen Bundestages

fuhrte 1972?2021 die

Offentliche Liste uber die Registrierung von Verbanden und deren Vertretern

. Die Anzahl der Eintrage schwankte, im Juni 2010 waren 2136 Verbande registriert, im Juli 2012 2079, im Dezember 2014 2221.

[57]

Aufgrund der Freiwilligkeit der Aufnahme und der engen Definition von ?Verband“ bildete die Liste nicht das ganze Spektrum des Lobbyismus im Deutschen Bundestag ab. In der 16. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (2005?2009) gab es mehrere parlamentarische Initiativen zugunsten einer verbesserten Transparenz des Miteinanders von Politik und Interessenvertretern. In ihren Programmen zur

Bundestagswahl 2009

hatten die

SPD

,

Bundnis 90/Die Grunen

und die Partei

Die Linke

schließlich die Forderung nach Einrichtung eines verpflichtenden

Lobbyregisters

aufgenommen.

[58]

Von den 2221 Lobbygruppen am Jahresende 2014 hatten 575 einen Hausausweis des Deutschen Bundestages erhalten, der ihnen Zugang zu den Liegenschaften erlaubte. Noch einmal ebenso viele Hausausweise verschafften sich bisher unbekannte Lobbyisten von den parlamentarischen Geschaftsfuhrern der Bundestagsfraktionen in einem bislang geheim gehaltenen Prozess.

[57]

Nach langen juristischen Auseinandersetzungen veroffentlichte die Bundestagsverwaltung im Herbst 2015 die Zahl und Namen der Lobbyisten, die mithilfe der Fraktionen an die Hausausweise gelangt waren: 1111 Vertreter von Verbanden, Unternehmen, Anwaltskanzleien oder Agenturen.

[53]

2017 standen den 630 Bundestagsabgeordneten 706 Lobbyisten mit Bundestagsausweis gegenuber.

[59]

Groben Schatzungen zufolge gibt es in Berlin 5000 Lobbyisten, statistisch fur jeden Abgeordneten acht.

[53]

Einer Erhebung der

Burgerbewegung Finanzwende

zufolge umfasst allein die Lobby der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Fonds) uber 1500 Mitarbeiter mit einem Budget von mindestens 200 Millionen Euro jahrlich.

[60]

Als eines der wirkmachtigsten Netzwerke gilt ?Das Collegium“, welches mit Stand 2015 Lobbyisten von insgesamt 46 internationalen Unternehmen und Verbanden in Berlin zusammenschließt.

[61]

Eine besondere Form des Lobbyismus ?im Dunstkreis der Korruption“ (

Hans Herbert von Arnim

) wurde im Jahr 2006 offentlich bekannt: Personen aus der Privatwirtschaft, aus Verbanden und Interessengruppen, die weiterhin Angestellte ihres eigentlichen Arbeitgebers bleiben und von diesem bezahlt werden, arbeiten zeitweilig als

externe Mitarbeiter in deutschen Bundesministerien

.

[62]

[63]

[64]

Nach Darstellung der Bundesregierung sei eine politische Einflussnahme auf Entscheidungen der Ministerien jedoch ausgeschlossen.

[65]

Die von Wirtschaftsverbanden bereitgestellten Lehrmaterialien im Unterrichtsfach Wirtschaft stehen in der Kritik, oft ?wissenschaftlich und politisch tendenzios“ zu sein.

[66]

In der Bundesrepublik gelten die

Pharmaindustrie

und die

Energiewirtschaft

als Branchen mit besonders großer Lobbymacht.

[67]

Die Energiewirtschaft, insbesondere die vier großen Energiekonzerne in Deutschland (

RWE

,

E.ON

,

EnBW

und

Vattenfall

), musste im Jahre 2000 mit der ?Vereinbarung zwischen Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen“ (

Atomkonsens

) zwar zunachst den ersten Ausstieg aus der Kernenergie unter der rot-grunen Regierung von Gerhard Schroder akzeptieren.

[68]

Danach arbeitete sie mit Hilfe ihrer Lobbyorganisationen, wie z. B. dem

Deutschen Atomforum (DAtF)

und der

Kerntechnischen Gesellschaft (KTG)

, und unterstutzt von Kernkraftbefurwortern aus der Politik auf eine Revision des ?Atomkonsenses“ hin. Die Atomlobby versuchte, im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 einen Meinungsumschwung zu erreichen; im Herbst 2010 konnte sie nach umfangreichen Medienkampagnen die

Laufzeitverlangerung deutscher Kernkraftwerke

durchsetzen.

[69]

Auch Anfang 2013 gab es noch Anstrengungen fur einen Meinungsumschwung.

[70]

In Diskussionen wie um

Kern-

und

Solarenergie

,

[71]

Biotechnologie

,

Urheberrecht

/

Tauschborsen

,

Softwarepatente

oder um

Verbraucherschutz

wird kritisiert, dass Industrie und Großkonzerne uber massive Lobbyarbeit Gesetze auf Bundes- oder EU-Ebene durchsetzen konnen, die in ihrem Interesse, nicht aber im Interesse des Mittelstandes oder der Verbraucher seien. Derselbe Vorwurf richtet sich analog gegen manche

Umweltverbande

,

Sozialverbande

und

Kirchen

, die ebenfalls ? im Deckmantel von

Allgemeininteresse

?

Partikularinteressen

vertreten. Der ehemalige Prasident des Bundesverfassungsgerichts

Hans-Jurgen Papier

sprach 2016 die Warnung aus, dass ?echte Waffengleichheit der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen mittels Lobbying“ kaum entstehen konne und schwacher vertretene Interessen nicht zur Geltung kamen.

[53]

Der damalige Bundestagsprasident

Norbert Lammert

beklagte ebenfalls 2016 den beachtlichen und in zunehmendem Umfang glanzend organisierten Einfluss durch die Lobby der Finanzbranche.

[53]

Der ehemalige grune Abgeordnete

Raimund Kamm

beschrieb die Situation so:

?Sobald jemand zum Abgeordneten oder dann auch zum Minister gewahlt wird, andern sich fundamental seine Kommunikation und seine Gesprachspartner. Auch ?Arbeitervertreter‘ oder Grune werden dann von

IHK

, Unternehmern und anderen einseitig Interessierten eingeladen und hofiert. Ein immer großerer Teil der Gesprache von gewahlten Politikern erfolgt mit professionellen Lobbyvertretern. Dies schmeichelt auch dem jungen, unerfahrenen Volksvertreter.“

2017 wurden unter anderem die Skandale um

Dieselgate

und

Cum-ex

mit Milliardenverlusten fur den Staat zu einem wesentlichen Teil auf die Einflussnahme von Lobbyisten zuruckgefuhrt. Aktivisten von

LobbyControl

folgerten aus den Entwicklungen, dass die Bemuhungen, verbindliche Regelungen fur Lobbyisten in Deutschland zu erreichen, unter dem

Kabinett Merkel III

zum Stillstand gekommen sind.

[73]

Im Zuge des

Wirecard

-Insolvenz im Jahr 2020 kam heraus, dass ranghohe ehemalige Politiker der CDU fur den Finanzdienstleister Lobbying betrieben haben, unter anderem der ehemalige Verteidigungsminister

Karl-Theodor Guttenberg

.

[74]

Der politische Interessenausgleich wird in der

Zweiten Republik

(seit 1945) vor allem auf Ebene der

Sozialpartner

geleistet. Daher sind die Arbeiter-, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammern auf Bundes- und Landesebene (die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Bauern mit Pflichtmitgliedschaft) und der Gewerkschaftsbund die dominierenden Interessenvertretungen; ihre Macht hat wesentliche Bedeutung fur den Parlamentarismus Osterreichs. Entscheidungen wurden und werden parallel auf den Ebenen der Sozialpartner, der Bundes- und Landesregierungen und der gesetzgebenden Korperschaften abgestimmt. Ausgelost durch den EU-Beitritt Osterreichs, wesentliche Liberalisierungs- und Privatisierungsschritte und die EU-Erweiterung andern sich jedoch die Anforderungen an Unternehmen und deren Management.

Die Osterreichische Public Affairs-Vereinigung (OPAV) (vormals Osterreichischer Public Affairs Verband) wurde im September 2011 als Vereinigung von Public-Affairs-Managern in Agenturen, Unternehmen, Verbanden und NGOs gegrundet. Die OPAV hat sich zur Grundung einen strengen Verhaltenskodex gegeben und sieht sich als Sprachrohr der gesamten Public Affairs-Branche in Osterreich. Bereits mit der Grundung wurde die OPAV zum großten derartigen Verband im Land.

ALPAC (Austrian Lobbying and Public Affairs Council) ist die einflussreiche Vereinigung der Eigentumer von Lobbying- und Politikberatungsunternehmen in Osterreich. Voraussetzung fur eine Mitgliedschaft in diesem exklusiven Kreis ist langjahrige Erfahrung als Politiker, Politikberater, Innenpolitikredakteur, Interessenvertreter oder Diplomat.

Die Schweiz kennt verschiedene stark institutionalisierte Formen des politischen Interessenausgleichs. Dazu zahlen die

Sozialpartnerschaft

, das

Vernehmlassungsverfahren

und die Expertenkommissionen. Zudem erfolgt die Einsitznahme von Interessenvertretern im Parlament weitgehend ungehindert (heute allerdings unter Publikations-Pflicht); sie wurde vormals von den Bauern, heute namentlich von Organisationen der Wirtschaft und des Gesundheitswesens genutzt.

Regierungsmitglieder mussen ihre Interessenbindungen

[75]

[76]

und Nebenerwerbe auf nationaler Ebene auflosen (beispielsweise nach den Unvereinbarkeits-Vorschriften fur

Bundesrats

-Mitglieder in Art. 144

Bundesverfassung

), wahrend sie auf kantonaler Ebene teilweise wegen des

Milizsystems

ausdrucklich zugelassen sind.

In den 1980er-Jahren ist namentlich in den Massenmedien und in der Wissenschaft eine kritische Diskussion uber institutionalisierte Interessenvertretung entstanden, die zu verschiedenen, eher bescheidenen Reformen gefuhrt hat. Jedes Parlamentsmitglied hat die Moglichkeit, zwei Personen zu bezeichnen, die einen privilegierten Zugang zur Wandelhalle (Lobby) des Parlamentes haben.

[77]

In einer Untersuchung der Gastelisten von 2004 bis 2011 wurde festgestellt, dass eine Kerngruppe von ca. 220 Lobbyisten regelmaßig anzutreffen sind.

[77]

Die Gesamtzahl ist noch viel hoher, da Ex-Parlamentarier freien Zugang zur Wandelhalle haben und keinen Gasteausweis benotigen.

[78]

Die von den Parlamentariern empfangenen Gaste sollen in Zukunft von den Ratsmitgliedern begleitet werden, womit der Zugang ein wenig eingeschrankt und die Kontrolle erhoht werden sollte.

[79]

Nachdem 2016 ein vertrauliches Strategiepapier einer PR-Agentur offentlich wurde, zeigten die Schweizer Medien vermehrt die Rolle dieser Art Lobbyisten auf, welche oft verdeckt arbeiten.

[80]

Ein 2019 gewahlter

Nationalrat

berichtete in einer Reihe von Blogbeitragen detailliert, auf welche Art und Weisen ihn Lobbygruppen zu beeinflussen versuchten.

[81]

Dabei zahlte er nicht nur die Einladungen zu Veranstaltungen, sondern z. B. auch dass er vor einer Session 46 Schreiben erhielt auf eine bestimmte Weise abzustimmen.

[82]

Siehe auch:

Transparenz in der Politik (Schweiz)#Transparenz des Lobbyismus

Die Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten lasst sich von jener in der Europaischen Union nicht trennen. Vielfach besteht ? wie beim

Rat der EU

in Brussel ? Personenidentitat mit mitgliedstaatlichen Regierungsmitgliedern. Weiterhin bedurfen europaische

Richtlinien

der anschließenden Umsetzung in nationales Recht. Die europaische Argumentation lasst sich meist nahtlos in nationalen Gremien fortsetzen.

Die Heterogenitat der wirtschaftlichen Interessen potenziert sich auf europaischer Ebene. Die Brusseler Gesetzgebung hat Einfluss auf 27 Mitgliedstaaten (Stand 2022). Neben Bedurfnissen einzelner Unternehmen oder Branchen sind hier oftmals zusatzlich spezifische nationale Marktsituationen, Unternehmensphilosophien und Interessen zu berucksichtigen. Die Anzahl der zu Vertretenden und das Spektrum der Divergenz nehmen zu. Die von den Verbanden wahrzunehmenden Interessen sind also noch breiter und vielschichtiger als auf nationaler Ebene. Gleichzeitig vollzieht sich die Einflussnahme auf europaische Gesetzgebungsakte parallel auf nationalstaatlicher wie auf europaischer Ebene in sehr unterschiedlichen Formen. In empirischen Untersuchungen ist das System der EU-Interessenvermittlung mit der Metapher des ?Mosaiks“ beschrieben worden, ?das durch die parallele Existenz und Persistenz unterschiedlicher Struktureigenschaften gekennzeichnet ist“.

[83]

Unter Umstanden kann es fur das jeweilige Unternehmen daher hilfreich sein, wenn es erganzend zum indirekten Lobbying uber den Branchenverband sein individuelles Anliegen direkt an den entscheidenden Stellen vorbringt. Die Dependancen der Unternehmen sind in Brussel ? ebenso wie in den Mitgliedstaaten ? zumeist personell gering besetzt oder dienen als Bruckenkopf und verlangerter Arm, nicht jedoch als operative Einheit. Mittelstandische Unternehmen verfugen selten uber entsprechende Dependancen. Bei den Unternehmensreprasentanzen fehlt es folglich haufig am notigen Personal, um umfangreiche ?Zeitgeistinitiativen“ des Gesetzgebers wie zum Beispiel das

Tabakwerbeverbot

auf europaischer Ebene oder das angesprochene

Dosenpfand

auf nationaler Ebene abfedern zu konnen. Aus diesem Grund schalten Unternehmen zunehmend auch Berater bei der Interessenvertretung ein. Nach US-amerikanischem Vorbild sind daher nun auch internationale Groß

kanzleien

und Lobbyingfirmen in dem Sektor auf dem Vormarsch, indem sie ? meist mit Hilfe von Ex-Politikern und spezialisierten Anwalten in ihren Reihen ? auslandische Unternehmen an den deutschen bzw. den osterreichischen oder europaischen Markt heranfuhren oder deutschen bzw. osterreichischen Unternehmen in den politischen Gremien Gehor verschaffen.

Auf Grund der im Vergleich zu Parlamenten der Mitgliedstaaten schlechten wissenschaftlichen Unterstutzung nutzen Abgeordnete des Europaischen Parlamentes Lobbyisten auch wegen ihres Detailwissens. Das Risiko, dass ubermittelte Informationen unvollstandig oder parteiisch selektiert sind, wird dadurch gemindert, dass die EU-Organe eine Vielzahl von Lobbyisten unterschiedlicher Interessengruppen anhoren. Dennoch wird das Lobbying auch von kritischer Seite nicht grundsatzlich abgelehnt.

[84]

Abgeordnete werden oft durch Lobbyorganisationen mit Gratisangeboten 'angefuttert'. Laut Analysen des osterreichischen

Europaabgeordneten

Hans-Peter Martin

kann der Gegenwert von durch Lobbyisten erteilte Angebote wie Reisen, Abendessen oder

Cocktailempfange

pro Woche bis zu 10.000 € erreichen.

[85]

Auf EU-Ebene wird eine starkere Regulierung der Lobby-Arbeit diskutiert. Die EU-Kommission hat im Juni 2008 ein (vorerst) freiwilliges Register

[86]

von Lobbyisten eingerichtet.

[87]

Darin sollen Firmen und Verbande Einkunfte durch und Ausgaben fur Lobby-Arbeit offenlegen. Das Europaische Parlament hat sich hingegen im Mai 2008 dafur ausgesprochen, ein allgemeines Pflicht-Register fur EU-Lobbyisten einzufuhren, ahnlich wie es in den USA existiert.

[88]

Bislang widersetzt sich die EU-Kommission einem verpflichtenden Lobbyregister jedoch.

[89]

[90]

Es gibt daher bis heute keine Registrierungspflicht. Vielmehr gibt es ein Anreizsystem zur Registrierung. Im Europaischen Parlament wird ihnen mittels eines Ausweises Zugang zum Gebaude gewahrt. Dies ist dem § 9 der Geschaftsordnung zu entnehmen. Im Oktober 2007 waren beim Europaischen Parlament 4570 Personen als Interessenvertreter registriert;

[91]

damit verbunden war ein erleichterter Zugang zu den Parlamentsgebauden.

Im Rahmen der 2005 von Kommissar und Vizeprasident Siim Kallas ins Leben gerufenen Transparenz-Initiative veroffentlicht die Kommission am 23. Juni 2008 ein freiwilliges Internetregister fur Lobbyisten. Sie sind dazu aufgerufen, sich zu registrieren und damit ihre Interessen, Kunden und Finanzen auszuweisen. Gleichzeitig mit der Registrierung unterschreiben sie einen Verhaltenskodex, der zusammen mit den Interessengruppen ausgearbeitet wurde. Ein geplanter Kontrollmechanismus soll die Angaben uberprufen. Die Einfuhrung ist aber nur ein Etappenziel: Langfristig ist geplant, ein einziges Register gemeinsam mit dem EU-Parlament zu schaffen. Das Parlament wurde dann nur eingetragene Lobbyisten in das Gebaude lassen. Faktisch ware das bislang freiwillige Register dann Pflicht ? auch ohne Gesetz.

2008 fuhrte die EU ein Lobby-Register ein.

[92]

Das gemeinsame Register der Interessenvertreter beim Europaischen Parlament und der Europaischen Kommission (

Transparenz-Register

) ist am 23. Juni 2011 in Betrieb genommen worden.

[93]

Alle Organisationen, Firmen und Selbstandige, die Tatigkeiten mit dem Ziel direkter oder indirekter Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse oder Entscheidungen der EU-Institutionen ausuben, sind dazu aufgerufen, sich zu registrieren. Die Registrierung im Transparenzregister setzt die Offenlegung des jahrlichen Gesamtumsatzes aus der Lobbyarbeit, optional auch nur die Angabe einer Umsatzgroßenklasse (z. B. >=100.000 ? <150.000 €) sowie den relativen Anteil namentlich genannter Klienten/Kunden an diesem Umsatz, optional ebenfalls der Umsatzgroßenklasse (z. B. Firma XY <50.000) voraus (zu Details vgl. die Leitlinien zu den finanziellen Angaben

[94]

). Die Pflicht zur umfassenden und wahrheitsgemaßen Angabe dieser Informationen ergibt sich aus einem Verhaltenskodex,

[95]

dem sich die Interessenvertreter bei Eintragung in das Register unterwerfen mussen. Eine Verpflichtung zur Eintragung gibt es jedoch nicht, was von vielen Seiten kritisiert wird.

[96]

2014 wurde geschatzt, dass in Brussel 15.000 bis 25.000 Lobbyisten arbeiten.

[97]

Am 25. November 2014 fasste die Europaische Kommission den Entschluss mit Hilfe einer neuen Transparenzinitiative das Geschehen innerhalb der EU-Kommission noch transparenter werden zu lassen. So sind alle Kommissare, deren Mitarbeiter und Generaldirektoren der einzelnen Abteilungen der Kommission seit Dezember 2014 dazu verpflichtet, Treffen mit Interessenvertretern und Lobbyisten offentlich zu machen.

[98]

Die aufgelisteten Treffen konnen auf der Seite der Europaischen Kommission nachgelesen werden.

Am 31. Januar 2019 verabschiedete das EU-Parlament verbindliche Regeln zur Transparenz der Lobbyarbeit. In einer Anderung seiner Geschaftsordnung bestimmte das Parlament, dass

MdEPs

, die an der Ausarbeitung und Verhandlung von Gesetzen beteiligt sind, ihre Sitzungen mit Lobbyisten online veroffentlichen mussen.

[99]

[100]

Seit Inkrafttreten des

Vertrags von Lissabon

wird europaischer Lobbyismus vermehrt in Zusammenhang mit

Partizipativer Demokratie

gebracht. So verweist

Art. 11

EU-Vertrag

ausdrucklich auf reprasentative Verbande hin. Dass hierunter auch Unternehmen gemeint sein konnten, zeigt in der Praxis das EU-Nebenorgan

Europaischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

.

[101]

Die Kirchenlobby in Deutschland ist formal organisiert uber die Buros (siehe

Evangelisches Buro

,

Katholisches Buro

) bei Bundes- und Landesregierungen. Die Leiter der Buros sind den Ministern protokollarisch gleichgestellt. Die Lobbyarbeit erfolgt uber die formelle Beteiligung in Gesetzgebungsverfahren, aber auch durch informelle Kontakte wie Teilnahmen an Empfangen und wochentlichen Dammerschoppen. Durch die traditionell protokollarisch bevorzugte Stellung von Geistlichen aller kirchlichen Ebenen ist der Zugang zu politischen Entscheidungstragern meist unkompliziert moglich. Der Politologe

Carsten Frerk

weist in seinen Untersuchungen darauf hin, dass die organisierten Einflussnahmen auf staatliches Handeln keinerlei Rechtsgrundlage habe.

[102]

Carsten Frerk

schrieb 2015 nach Analyse des kirchlichen Lobbyismus von der ?Kirchenrepublik Deutschland.“

[103]

Ein Beispiel fur Lobbyismus auf EU-Ebene ist die Autolobby in Brussel. Wahrend Lobbyisten der Autohersteller etwa versuchen, den von der EU geplanten Grenzwert von 120 g CO

2

/km anzuheben, wirken

Umweltverbande

darauf hin, diesen Wert durchzusetzen.

[104]

Nach anfanglichen Schwierigkeiten wurde im November 2013 vom EU-Parlament ein Beschluss zu strengeren Abgasnormen gefasst. Die Regelungen sehen vor, dass ab 2020 ein Großteil der Neuwagen den Grenzwert von 95 g/km nicht uberschreiten durfen. Dieser Wert soll sich an der gesamten Flotte des Herstellers bemessen. Es mussen jedoch nicht alle Autos den Grenzwert einhalten. Fur funf Prozent der Fahrzeuge gilt ein maximaler Ausstoß von 130 g/km. Fur die Hersteller bietet sich so die Moglichkeit, schadstoffarme Modelle mehrfach auf ihre Klimabilanz anrechnen lassen zu konnen. Diese Sonderregelung fuhrt dazu, dass PS-starke Oberklasse-Modelle eines Herstellers die Vorgabe der Ausstoßgrenze erst spater erfullen konnen, denn Elektroautos desselben Herstellers sorgen zeitgleich fur eine ausgeglichene Klimabilanz.

[105]

Durch die neuen Grenzwerte darf der CO

2

-Ausstoß einer Neuwagen-Flotte eines Herstellers ab 2020 den Durchschnittswert von 95 Gramm je Kilometer nicht uberschreiten. Noch im Jahre 2012 lag der Durchschnittswert in Europa bei 136,1 g/km, in Deutschland sogar bei 141,8 g/km. Sollten die Autos ab 2020 jedoch immer noch mehr als die erlaubten 95 g/km ausstoßen, sieht die EU-Regelung Strafzahlungen fur die Hersteller vor. Die Strafzahlungen wurden sich auf 95 Euro je Gramm und Fahrzeug belaufen. Wurde im Jahr 2020 beispielsweise der CO

2

-Ausstoß aller Autos eines Herstellers bei 105 g/km liegen, musste der Erzeuger der Automobile pro verkauftem Auto eine Strafe von 950 Euro zahlen.

[106]

Neben der EU haben auch andere Lander der Welt einen CO

2

-Grenzwert bis 2020 festgelegt. So gilt in den USA eine Grenze von 121 g/km, ab dem Jahr 2025 dann 93 g/km, die chinesische Regierung hat sich auf einen Wert von 117 g/km geeinigt und Japan auf 105 g/km.

[106]

Ebenfalls beispielhaft fur die große Macht spezialisierter Branchenlobbys innerhalb des EU-Institutionennetzwerkes ist die starke Einbindung der Finanzwirtschaft in die Regulierung der Finanzmarkte. Im Zuge der

Finanzkrise ab 2007

wurde in der fur die Regulierung der

Finanzmarkte

Europaischen Union zunehmend auf ein Ungleichgewicht im Lobbying zugunsten der Finanzindustrie hingewiesen. In einer parteiubergreifenden Initiative von Europaabgeordneten im Europaischen Parlament grundete sich Ende Juni 2011 die Lobbyorganisation

Finance Watch

.

[107]

Die

Group of 30

, zu der unter anderem aktive und ehemalige Zentralbanker gehoren, veroffentlicht Empfehlungen zur Aufsicht uber die großen internationalen Finanzinstitutionen. Es wurde kritisiert, dass die ehemaligen Zentralbanker jedoch inzwischen als Topmanager selbst bei eben diesen Finanzinstitutionen arbeiten und damit uber die Regulierung ihrer eigenen Unternehmen beraten.

[108]

[109]

[110]

Nachdem die

EU-Kommission

darauf hingewiesen hatte, dass der gering besteuerte Finanzsektor im Zuge der

Finanzkrise 2007

mit 4,6 Billionen Euro unterstutzt wurde,

[111]

beschloss 2013 der Rat der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister von elf Staaten, darunter Frankreich, eine

Finanztransaktionssteuer

einzufuhren.

[112]

Im gleichen Jahr beendete Frankreich seine Zusammenarbeit fur eine breit angelegte Steuer nach dem Widerstand aus der Lobby der Finanzdienstleister,

[113]

aus Sicht von Kritikern vor allem durch

Goldman Sachs

.

[114]

Goldman Sachs konnte auch in Deutschland wahrend der Legislaturperiode seit 2009 mit Abstand die meisten Kontakte mit der

Bundesregierung

fur sich verbuchen.

[115]

Kritiker machten Goldman Sachs verantwortlich fur das Aussparen

spezieller Finanztransaktionen

von der geplanten Steuer, bei denen in kurzer Zeit Wertpapiere von den Beteiligten hin- und wieder zuruckwechseln.

[116]

Demnach stellten im offiziellen Beratungsgremium der EU-Kommission Mitte der 2010er Jahre Banken die uberwaltigende Mehrheit der Mitglieder

[117]

. So sollen beispielsweise die Deutsche Bank wie auch die Commerzbank jeweils Vertreter nach Brussel schicken. Verbraucherschutzer gibt es jedoch nur zwei, Gewerkschafter nur einen in dem vierzigkopfigen Gremium.

[118]

Abgeordnete im Europaparlament baten 2010 aus diesem Anlass bereits die ?

Zivilgesellschaft

“ um Hilfe.

[119]

Die Finanzwirtschaft stellte 2017 rund 1700 Lobbyisten in Brussel, was umgerechnet vier Interessenvertretern pro EU-Beamten entspricht, die mit Finanzthemen beschaftigt waren. Die dadurch entstehenden Kosten fur Banken, Versicherungen und Vermogensverwalter beliefen sich auf rund 120 Millionen Euro pro Jahr. Das war 30 mal so viel, wie in Brussel allen Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltorganisationen zusammen fur ihre Lobbyarbeit zu diesem Thema zur Verfugung stand.

[120]

In Berlin arbeiten ca. 1.500 Lobbyisten fur insgesamt 295 Unternehmen und Verbande aus der Finanzbranche bei einem Gesamtmindestbudget von 200 Millionen Euro pro Jahr. Davon entfallen allein fast 62 Millionen auf den

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

. Zu 33 Gesetzesentwurfen, die zwischen 2014 und 2020 noch innerhalb der Ministerien erarbeitet wurden, wurden bereits zu diesem Zeitpunkt 335 einzelne Stellungnahmen aus der Finanzlobby abgegeben. Auf diese Weise gelangen Formulierungsvorschlage aus den Stellungnahmen schon in Gesetzentwurfe, bevor diese im Bundestag beraten werden.

[121]

Michel Petite verließ sein Amt als Vorsitzender des Ethik-Komitees der EU-Kommission auf Druck von Lobbycontrol und anderen Lobbyismusgegnern. Er soll seine Kontakte in der Kommission dafur ausgenutzt haben, die Interessen der Anwaltskanzlei Clifford Chance, die

Philip Morris International

als Klienten hat, zu vertreten.

[122]

Der Rechtsanwalt und Lobbyist

Andreas Geiger

vertritt in Brussel die Interessen der Tabakindustrie und vergleicht seine Arbeit mit der eines Strafverteidigers, da er der Meinung ist, dass auch die Tabakindustrie legitime Interessen habe.

[123]

In der Schweiz ist z. B. der Prasident der Schweizerischen Vereinigung des Tabakwarenhandels

Gregor Rutz

(

SVP

) seit 2012 als Nationalrat im Parlament vertreten. Auch Standerat

Hannes Germann

(SVP) und Nationalrat

Alois Gmur

(

Die Mitte

) werden laut Lobbywatch zu der Tabaklobby gezahlt.

[124]

- Andreas Geiger

:

Okonomische Aspekte des Lobbying in der EU.

In:

Zeitschrift fur Politikberatung.

Volume 2, Issue 3 (2009), S. 427.

- Andreas Geiger:

EU-Lobbying und Demokratieprinzip.

In:

Europaisches Wirtschafts- und Steuerrecht.

(EWS), Heft 7/2008, S. 257.

- Anda:

Moglichkeiten und Grenzen der Politikbeeinflussung.

In: Axel Sell, Alexander N. Krylov:

Interaktionen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Verlag Peter Lang, Frankfurt 2009,

ISBN 978-3-631-58487-3

, S. 273?278.

- Ulrich von Alemann

, Florian Eckert:

Lobbyismus als Schattenpolitik.

In:

Aus Politik und Zeitgeschichte

.

15?16/2006.

- Thomas Faust

:

Vom aktivierenden zum aktivierten Staat? Lobbying zwischen Korruption und Kooperation.

In:

Verwaltung und Management.

5/2009, S. 251?260.

- Tilman Hoppe:

Transparenz per Gesetz? Zu einem kunftigen Lobbyisten-Register.

In:

Zeitschrift fur Rechtspolitik.

2009, 39,

tilman-hoppe.de

(PDF; 811 kB)

- Thomas Leif

, Rudolf Speth:

Die funfte Gewalt.

Zeit Online

, 2. Marz 2006.

- Klemens Joos:

Entscheidungen ohne Entscheider? Prozesskompetenz ist der entscheidende Erfolgsfaktor fur die Reduzierung von Komplexitat in der Interessenvertretung bei den Institutionen der Europaischen Union

In: Silke Bartsch; Christian Blumelhuber (Hrsg.):

Always Ahead im Marketing: Offensiv, digital, strategisch.

Springer Gabler 2015,

ISBN 978-3-658-09029-6

.

- Konstadinos Maras:

Lobbyismus in Deutschland.

In:

APuZ

.

3?4/2009, S. 33?38.

- Hans-Jorg Schmedes:

Die im Dunkeln sieht man nicht.

In:

Berliner Republik.

3/2009, S. 69?71.

- Hans-Jorg Schmedes:

Mehr Transparenz wagen? Zur Diskussion um ein gesetzliches Lobbyregister beim Deutschen Bundestag

. In:

Zeitschrift fur Parlamentsfragen.

3/2009, S. 543?560.

- Thomas von Winter:

Lobbyismus in der deutschen Politik. Ein Uberblick.

Verlag Barbara Budrich (utb), Opladen & Toronto 2024,

ISBN 978-3-8252-6210-5

.

- Stefan Schwaneck:

Lobbyismus und Transparenz. Eine vergleichende Studie einer komplexen Beziehung.

Schriftenreihe Vergleichende Politikwissenschaft, VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2019,

ISBN 978-3-658-26898-5

.

- Kim Otto, Sascha Adamek:

Der gekaufte Staat. Wie Konzernvertreter in deutschen Ministerien sich ihre Gesetze selbst schreiben.

Kiepenheuer & Witsch, Koln 2008,

ISBN 978-3-462-03977-1

.

- Andreas Geiger

:

EU Lobbying Handbook.

Helios Media, 2007,

ISBN 978-3-9811316-0-4

.

- Ralf Kleinfeld, Annette Zimmer, Ulrich Willems (Hrsg.):

Lobbying. Strukturen, Akteure, Strategien.

VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007,

ISBN 978-3-8100-3961-3

.

- Jorg Rieksmeier (Hrsg.):

Praxisbuch: Politische Interessenvermittlung: Instrumente ? Kampagnen ? Lobbying.

VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007,

ISBN 978-3-531-15547-0

.

- Thomas von Winter, Willems, Ulrich (Hrsg.):

Interessenverbande in Deutschland.

VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007,

ISBN 978-3-531-14589-1

.

- Ulrich Muller, Sven Giegold, Malte Arhelger (Hrsg.):

Gesteuerte Demokratie? Wie neoliberale Eliten Politik und Offentlichkeit beeinflussen.

VSA, 2004,

ISBN 3-89965-100-6

.

- Nicola Berg

:

Public Affairs Management.

Gabler, Wiesbaden 2003,

ISBN 3-409-12387-3

.

- Klemens Joos:

Erfolg durch Prozesskompetenz. Paradigmenwechsel in der Interessenvertretung nach dem Vertrag von Lissabon

, erschienen in: Doris Dialer; Margarethe Richter (Hrsg.):

Lobbying in der Europaischen Union: Zwischen Professionalisierung und Regulierung

. Springer VS 2014,

ISBN 978-3-658-03220-3

.

- Alexander Classen:

Interessenvertretung in der Europaischen Union. Zur Rechtmaßigkeit politischer Einflussnahme.

Springer VS, Wiesbaden 2014,

ISBN 978-3-658-05410-6

.

- Wolfgang Grundinger

:

Lobbyismus im Klimaschutz. Der Einfluss der Interessengruppen auf die nationale Ausgestaltung des EU-Emissionshandels

. VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2012,

ISBN 978-3-531-18348-0

.

- Bernd Huttemann

:

Europaisches Regieren und deutsche Interessen

. Demokratie, Lobbyismus und Art. 11 EUV, Erste Schlussfolgerungen aus ?EBD Exklusiv“, 16. November 2010 in Berlin. In:

EU-in-BRIEF

.

Nr.

1

, 2011,

ISSN

2191-8252

(

online

[PDF;

266

kB

]).

- Hans-Jorg Schmedes:

Das Mosaik der Interessenvermittlung im Mehrebenensystem Europas

. In:

Bundeszentrale fur politische Bildung

(Hrsg.):

Aus Politik und Zeitgeschichte

. 19 (Lobbying und Politikberatung). Bonn 2010 (

online

).

- Steffen Dagger, Michael Kambeck (Hrsg.):

Politikberatung und Lobbying in Brussel.

VS-Verlag, Wiesbaden 2007,

ISBN 978-3-531-15388-9

.

- Irina Michalowitz:

Lobbying in der EU.

UTB (Taschenbuch)

/ facultas wuv, Wien 2007,

ISBN 978-3-8252-2898-9

(Europa kompakt Band 2).

- Claudia Albrecht:

Die Rolle der Mitgliedslander fur die regionale Integration in der Europaischen Union: Analyse der Parameter unter Berucksichtigung interessengesteuerter Interaktionsprozesse.

Dissertation. Uni Hamburg, 2008.

- Markus Balser, Uwe Ritzer:

Lobbykratie

, 2018, Knaur (Taschenbuch)

ISBN 978-3-426-78742-7

- Steffen Dagger:

Energiepolitik & Lobbying: Die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2009.

ibidem-Verlag, Stuttgart 2009,

ISBN 978-3-8382-0057-6

.

- Carsten Frerk

:

Kirchenrepublik Deutschland: Christlicher Lobbyismus

.

Alibri, Aschaffenburg 2015,

ISBN 978-3-86569-190-3

- Wolfgang Grundinger

:

Lobbyismus im Klimaschutz. Die nationale Ausgestaltung des europaischen Emissionshandelssystems.

VS Verlag, Wiesbaden 2012.

- David Krahlisch:

Lobbyismus in Deutschland ? Am Beispiel des Dieselpartikelfilters.

VDM Verlag Dr. Muller, Saarbrucken 2007,

ISBN 978-3-8364-2316-8

.

- Diana Wehlau:

Lobbyismus und Rentenreform. Der Einfluss der Finanzdienstleistungsbranche auf die Teil-Privatisierung der Alterssicherung.

VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009,

ISBN 978-3-531-16530-1

.

- Hans-Jorg Schmedes:

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbande im Mehrebenensystem. Lobbyingaktivitaten britischer, deutscher und europaischer Verbande.

VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008,

ISBN 978-3-531-15631-6

.

- Johanna Veit:

EU-Lobbying im Bereich der grunen Gentechnik: Einfluss- und Erfolgsfaktoren.

Tectum Verlag, 2010,

ISBN 978-3-8288-2257-3

.

- Johannes Lahner:

Boombranche kommerzielles Lobbying? Eine komparative Studie uber das kommerzielle Lobbying in den USA und Deutschland anhand der Automobilbranche.

Kova?, Hamburg 2013,

ISBN 978-3-8300-7406-9

.

- ↑

Lobbying

.

duden.de

- ↑

Lobbyarbeit

.

duden.de

- ↑

Lobbyismus

.

duden.de

- ↑

Christian Lange, Bernhard Kaster:

Pro und Contra: Lobbyistenregister in Deutschland?

In:

Recht und Politik

.

Band

47

,

Nr.

4

, Dezember 2011,

ISSN

0344-7871

,

S.

196?197

,

doi

:

10.3790/rup.47.4.196

.

- ↑

Bernd Huttemann, Elena Sandmann:

Im Mittelfeld der Europapolitik: Zivilgesellschaft, Lobbyismus und Partizipative Demokratie im Mehrebenensystem der EU

. In:

Forschungsjournal Soziale Bewegungen

.

Band

32

,

Nr.

4

, 25. Februar 2020,

ISSN

2365-9890

,

S.

557?569

,

doi

:

10.1515/fjsb-2019-0061

.

- ↑

Irina Michalowitz:

Warum die EU-Politik Lobbying braucht? Der Tauschansatz als implizites Forschungsparadigma

. In:

Lobbying in der Europaischen Union

. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2014,

ISBN 978-3-658-03220-3

,

S.

17?28 (26)

,

doi

:

10.1007/978-3-658-03221-0_2

(

springer.com

[abgerufen am 22. April 2021]).

- ↑

Christine Rodlach-Rupprechter:

Reality Check: Kommunikation zwischen Interessenvertretern und EU-Institutionen

. In:

Lobbying in der Europaischen Union: Zwischen Professionalisierung und Regulierung

. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2014,

ISBN 978-3-658-03221-0

,

S.

143?160 (144)

,

doi

:

10.1007/978-3-658-03221-0_10

(

springer.com

[abgerufen am 22. April 2021]).

- ↑

Lobbying in der Europaischen Union

. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2014,

ISBN 978-3-658-03220-3

,

S.

2

,

doi

:

10.1007/978-3-658-03221-0

(

springer.com

[abgerufen am 22. April 2021]).

- ↑

Carsten Bockstette:

Konzerninteressen, Netzwerkstrukturen und die Entstehung einer europaischen Verteidigungsindustrie: Eine Fallstudie am Beispiel der Grundung der ?European Aeronautic, Defence and Space Company“ (EADS)

. Hamburg 2003,

ISBN 3-8300-0966-6

, S. 17.

- ↑

a

b

Rinus van Schendelen:

Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU

. Amsterdam 2002,

S.

203

f

.

- ↑

a

b

Rinus van Schendelen:

National Public and Private EC Lobbying

. Dartmouth 1993,

S.

3

.

- ↑

Gunter Bentele:

Lobbying: Begriffliche Grundlagen und Tatigkeitsfeld in Berlin.

Konrad Adenauer Stiftung, 8. April 2008,

abgerufen am 20. Juni 2020

.

- ↑

Leo Kißler:

Politische Soziologie

. UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2007,

ISBN 978-3-8252-2925-2

,

S.

130

.

- ↑

Scott Ainsworth:

Regulating Lobbyists and Interest Group Influence

. In:

The Journal of Politics

. 55. Jahrgang,

Nr.

1

, Januar 1993,

S.

52

.

- ↑

Klaus Schubert/Martina Klein:

Das Politiklexikon

. 4. Auflage. Bonn 2006,

S.

187

.

- ↑

Andreas Geiger:

EU lobbying handbook

. 2. Auflage. Helios Media, Brussels 2012,

ISBN 978-1-4751-1749-3

,

S.

11–14

.

- ↑

Stefan Schwaneck:

Lobbyismus und Transparenz: Eine vergleichende Studie einer komplexen Beziehung

(=

Vergleichende Politikwissenschaft

). Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2019,

ISBN 978-3-658-26898-5

,

S.

20

,

doi

:

10.1007/978-3-658-26899-2

.

- ↑

Carsten Bockstette:

Konzerninteressen, Netzwerkstrukturen und die Entstehung einer europaischen Verteidigungsindustrie: Eine Fallstudie am Beispiel der Grundung der ?European Aeronautic, Defence and Space Company“ (EADS)

. Hamburg 2003,

ISBN 3-8300-0966-6

, S. 18.

- ↑

Peter Koppl:

Power Lobbying: Das Praxishandbuch der Public Affairs

. Wien 2003,

S.

95

.

- ↑

Hans Merkle:

Lobbying: Das Praxishandbuch fur Unternehmen

. Darmstadt 2003,

ISBN 3-89678-233-9

, S. 10.

- ↑

Alexander Bilgeri:

Das Phanomen Lobbyismus - Eine Betrachtung vor dem Hintergrund einer erweiterten Strategie-Struktur-Diskussion

. Books on demand, Lindau 2001,

ISBN 3-8311-0675-4

, S. 13.

- ↑

Manfred Strauch:

Stand der Lobby-Diskussion in Europa ? ein Standesrecht fur Lobbyisten?

In: Manfred Strauch (Hrsg.):

Lobbying ? Wirtschaft und Politik im Wechselspiel

. Frankfurt 1993,

S.

111

.

- ↑

Iris Wehrmann:

Lobbying in Deutschland ? Begriff und Trends

. In: Ralf Kleinfeld/Annette Zimmer/Ulrich Willems (Hrsg.):

Lobbying: Strukturen. Akteure. Strategien.

Wiesbaden 2007,

S.

39

.

- ↑

Clive S Thomas:

Research Guide to U.S. and International Interest Groups

. Westport 2004,

S.

6

.

- ↑

Ulrich von Alemann/Florian Eckert:

Lobbyismus als Schattenpolitik

. In:

Aus Politik und Zeitgeschichte

. 54. Jahrgang,

Nr.

15/16

, 2006,

S.

4

.

- ↑

Thomas Leif/Rudolf Speth:

Die funfte Gewalt ? Anatomie des Lobbyismus in Deutschland

. In: Thomas Leif/Rudolf Speth (Hrsg.):

Die funfte Gewalt ? Lobbyismus in Deutschland

. Bonn 2006,

S.

12

.

- ↑

Bruce C Wolpe:

Lobbying Congress: How the System Works.

Washington DC 1990,

S.

9

.

- ↑

Rune Jørgen Sørensen:

Targeting the Lobbying Effort: The Importance of Local Government Lobbying.

In:

European Journal of Political Research

. 34. Jahrgang,

Nr.

2

, 1998,

S.

303

.

- ↑

Stefan Schwaneck:

Lobbyismus und Transparenz: Eine vergleichende Studie einer komplexen Beziehung

(=

Vergleichende Politikwissenschaft

). Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2019,

ISBN 978-3-658-26898-5

,

S.

25

f

.,

doi

:

10.1007/978-3-658-26899-2

.

- ↑

Redezeit im Westdeutschen Rundfunk

(

Memento

vom 26. Juni 2015 im

Internet Archive

), 5. Horfunkprogramm, am 5. Juni 2015 mit Hans-Martin Tillack

- ↑

Ulrich von Alemann (Hrsg.):

Organisierte Interessen in der Bundesrepublik

. Leske + Budrich 1987,

ISBN 3-8100-0617-3

, S. 71.

- ↑

lobbycontrol.de

(PDF; 773 kB)

- ↑

aquafed.org

- ↑

eslnetwork.com

- ↑

ecipe.org

- ↑

interelgroup.com

(

Memento

vom 25. Marz 2016 im

Internet Archive

)

- ↑

edelman.be

- ↑

apcoworldwide.com

- ↑

Hans-Jurgen Papier

:

Zum Spannungsverhaltnis von Lobbyismus und parlamentarischer Demokratie.

(PDF; 102 kB) Vortrag anlasslich der Vorstellung des Buches

Die funfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland

am 24. Februar 2006 im Berliner Reichstag.

- ↑

Peter Losche

:

Verbande und Lobbyismus in Deutschland.

Stuttgart 2007, S. 10.

- ↑

Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Bundesbedienstete

, abgerufen am 3. Mai 2021.

- ↑

Bernhard Weßels (Hrsg.):

Verbande und Demokratie in Deutschland

. Opladen 2001,

S.

11

f

.

- ↑

Peter Losche:

Verbande in der Bundesrepublik Deutschland ? Eine Einfuhrung.

W. Kohlhammer Verlag, 2007,

S.

9

.

- ↑

Rudolf Speth (Hrsg.):

Die funfte Gewalt ? Lobbyismus in Deutschland.

VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2007,

S.

16

.

- ↑

Vereinsstatistik 2011.

Archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

14. Dezember 2012

;

abgerufen am 12. April 2013

.

- ↑

Der ADAC-Check

.

(

Memento

vom 12. Januar 2013 im

Internet Archive

) WDR, Erstausstrahlung am 14. Januar 2013, 15 Uhr.

- ↑

a

b

Artikel uber die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

der NGO LobbyControl

- ↑

a

b

Sabine Nehls, Magnus-Sebastian Kutz:

Angriff der Schleichwerber

, Frankfurter Rundschau, 9. Januar 2007

- ↑

Kurzstudie Gefallen an Gefalligkeiten ? Journalismus und Korruption

(PDF; 1,9 MB);

Netzwerk Recherche

; 2013

- ↑

Claudia Peter:

Burgerinitiativen von der Industrie gesteuert? Wind / Windenergie / Windradgegner

,

BUND

-Regionalverein Sudlicher Oberrhein

- ↑

Uber von der Industrie gesponserte Unterrichtsmaterialien

; LobbyControl; 2011

- ↑

BVerfG, Urteil vom 17. August 1956, Az. 1 BvB 2/51,

BVerfGE 5, 85

? KPD-Verbot.

- ↑

a

b

c

d

e

Markus Balser, Uwe Ritzer:

Durch die Hintertur. Der Bundestag sperrt Unternehmenslobbyisten aus. Tatsachlich gab es noch nie so viele professionelle Einflusterer. Ihre Macht ist enorm. Viele operieren versteckt und sind auf Hausausweise nicht angewiesen.

In:

Suddeutsche Zeitung

, 29. Februar 2016, S. 17.

- ↑

Neue Ethikregeln: Kabinett beschließt Verhaltenskodex fur Lobbyisten.

In:

spiegel.de.

16. Juni 2021,

abgerufen am 18. Juni 2021

.

- ↑

Europarat bemangelt Deutschlands Kampf gegen Korruption

, erschienen am 10. Mai 2021 auf

zeit.de

, abgerufen am 5. Juni 2021.

- ↑

Volker Muller:

Deutscher Bundestag - Vorlagen zur Anderung des Lobbyregistergesetzes uberwiesen.

Abgerufen am 30. Juni 2023

.

- ↑

a

b

Thorsten Denkler:

So schutzt der Bundestag Lobbyisten.

In:

Suddeutsche Zeitung

. 24. Januar 2015, abgerufen am 24. Januar 2015.

- ↑

Hans-Jorg Schmedes:

Mehr Transparenz wagen? Zur Diskussion um ein gesetzliches Lobbyregister beim Deutschen Bundestag

. In:

Zeitschrift fur Parlamentsfragen.

@1

@2

Vorlage:Toter Link/141.48.74.201

(

Seite nicht mehr abrufbar

, festgestellt im August 2018.

Suche in Webarchiven

)

Heft 3/ 2009, S. 543?560.

- ↑

Bundestagsverwaltung, zitiert nach:

Suddeutsche Zeitung

, 23./24. September 2017, S. 37.

- ↑

Burgerbewegung Finanzwende, Sophia Arlt, Marcus Wolf:

Ungleiches Terrain - Eine Studie zu Große und Einfluss der Finanzlobby in Deutschland.

2020,

abgerufen am 25. Juni 2021

.

- ↑

?Collegium“ und ?Adlerkreis“ ? Das sind die Lobbyisten in Berlins Hinterzimmer-Clubs.

Abgerufen am 14. Januar 2019

.

- ↑

Bezahlte Lobbyisten in Bundesministerien: Wie die Regierung die Offentlichkeit tauscht.

Monitor, 15. Dezember 2006 auf:

youtu.be/JWDjsZ6eUHM

- ↑

Stefan Krempl:

Datenbank gibt Aufschluss uber Lobbyisten in Ministerien.

In:

heise online

. 27. Juli 2007.

- ↑

Florian Gathmann, Nils Weisensee:

Lobbyisten-Liste enthullt Einfluss in Ministerien.

In:

Spiegel Online

. 26. Juli 2007.

- ↑

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten

Volker Beck

(Koln),

Thea Duckert

,

Matthias Berninger

, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN ?

Drucksache 16/3431.

(PDF; 107 kB).

- ↑

Lobbyisten im Lehrerzimmer.

In:

Zeit Online

. 11. Mai 2011.

- ↑

Jonathan Watts:

Five post-Trump obstacles to a global green recovery.

In:

The Guardian.

11. November 2020,

abgerufen am 11. November 2020

(englisch).

- ↑

Zehn Jahre Atomausstieg ? Meilenstein als Zerreißprobe.

In:

Focus Online

. 14. Juni 2000.

- ↑

Die strahlenden Sieger der Atomlobby. Die Laufzeitverlangerung fur Atomkraftwerke ist ein großer Erfolg fur die Energiekonzerne. Jetzt wollen sich andere Branchen diese Lobbyarbeit zum Vorbild nehmen.

In:

Zeit Online

. 7. September 2010.

- ↑

Joachim Will:

Nachrichten aus Deutschland und der Welt.

In:

fr-online.de.

4. Januar 2013,

abgerufen am 18. Februar 2024

.

(Archivlink vom 13. Januar 2017)

- ↑

Melanie Amann:

Die spektakularen Erfolge der Solar-Lobby.

In:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

. 26. Januar 2010, abgerufen am 20. August 2020.

- ↑

Raimund Kamm:

Kommentar.

Deutsche Emissionen stiegen 2016. In:

klimaretter.info

.

9. Januar 2017, archiviert vom

Original

;

abgerufen am 10. Marz 2024

.

- ↑

Laura Weigerle:

Schwarz-Rot sieht rot.

In:

Die Tageszeitung

. 21. Juni 2017.

- ↑

Tim Bartz, David Bocking, Martin Hesse und Gerald Traufetter:

Wie Guttenberg mit Wirecard um Millionen feilschte.

In:

Der Spiegel.

28. Januar 2021,

abgerufen am 25. Juni 2021

.

- ↑

Register der Interessenbindungen

des

Nationalrats

(PDF; 239 KB)

- ↑

Register der Interessenbindungen

des

Standerats

(PDF; 140 kB)

- ↑

a

b

Olivia Kuhni:

Die machtigen Einflusterer im Bundeshaus.

In:

Tagesanzeiger

. 15. September 2011, abgerufen am 18. Mai 2015.

- ↑

Thomas Angeli:

Das begehrte ≪GA furs Bundeshaus≫.

In:

Der Beobachter.

Ausgabe 5, 2008, abgerufen am 22. Oktober 2011.

- ↑

Valerie Zaslawski:

Lobbying im Bundeshaus soll transparenter werden.

In:

Neue Zurcher Zeitung

.

25. Januar 2018,

abgerufen am 4. Juni 2018

.

- ↑

Falls du Probleme wie Alpiq hast: Die 7 Schweizer Lobbying-Buden furs Grobe.

In:

watson.ch.

Abgerufen am 21. Marz 2016

.

- ↑

Lobbying im Bundeshaus Archives.

In:

Felix Wettstein.

13. Juni 2023,

abgerufen am 21. Juni 2023

(deutsch).

- ↑

Felix Wettstein:

Sessionsradar, Sessionsbrief, Sessionsvorschau: gleich 46-fach.

2. Dezember 2021,

abgerufen am 21. Juni 2023

(deutsch).

- ↑

Hans-Jorg Schmedes:

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbande im Mehrebenensystem

. VS, Verl. fur Sozialwiss., Wiesbaden 2008,

ISBN 978-3-531-15631-6

,

S.

371

.

- ↑

Sven Giegold im Gesprach: ?Eine unglaubliche Lobby-Schlacht“.

Interview. In:

sueddeutsche.de

. 21. Juni 2010.

- ↑

Die vielen Verfuhrungen fur die Abgeordneten

(

Memento

vom 3. Januar 2013 im

Internet Archive

) In:

Tiroler Tageszeitung

. 10. April 2011.

- ↑

Register der Interessenvertreter

(

Memento

vom 23. Dezember 2009 im

Internet Archive

), Europaische Kommission

- ↑

Transparenz-Initiative.

In:

europa.eu

.

Europaische Kommission

.

- ↑

EU-Lobbyismusim Blickpunkt

(

Memento

vom 29. Mai 2015 im

Internet Archive

), Europaisches Parlament

- ↑

Heiko Kretschmer, Hans-Jorg Schmedes:

Lacking courage and determination. Experience from abroad suggests the EU should make its lobbyists register mandatory

, European Voice, 10. September 2009, S. 12.

- ↑

Heiko Kretschmer, Hans-Jorg Schmedes:

Enhancing Transparency in EU Lobbying? How the European Commission’s Lack of Courage and Determination Impedes Substantial Progress.

(PDF; 158 kB). In:

fes.de/ipg/

. Internationale Politik und Gesellschaft, 1/ 2010, S. 112?122.

- ↑

Mehr Transparenz im Brusseler Lobby-Dschungel?

(

Memento

vom 29. Mai 2015 im

Internet Archive

) Europaisches Parlament

- ↑

Eva Dombo:

EU-Kommission will Transparenz fur Lobby-Arbeit: ?Ein guter Lobbyist muss Europa lieben“.

In:

tagesschau.de

. 22. Juni 2008.

- ↑

Transparenzregister fur Organisationen und selbststandige Einzelpersonen, die sich mit der Gestaltung und Umsetzung von EU-Politik befassen.

In:

europa.eu

.

- ↑

Leitlinien fur die finanziellen Angaben zur genaueren Erlauterung von Anhang 2 Teil B (Finanzielle Auskunfte) der interinstitutionellen Vereinbarung zum Transparenzregister.

In:

europa.eu

.

- ↑

Verhaltenskodex.

In:

europa.eu

.

- ↑

Aus ?Lobbying“ wird ?Transparenz“.

In:

euractiv.de

.

- ↑

Christopher Ziedler:

Lobbyismus bei der EU: Die Einflusterer von Brussel.

In:

Der Tagesspiegel

. 1. Juli 2014, abgerufen am 20. August 2020.

- ↑

Commission Decision on the publication of information on meetings held between Members of the Commission and organisations or self-employed individuals.

(PDF) In:

ec.europa.eu

. (englisch).

- ↑

EU-Parlament zur Beendigung geheimer Lobbysitzungen

- ↑

Vom EU-Parlament angenommener Text zur Transparenz des Lobbyismus

- ↑

Zur Problematik vgl.

Bernd Huttemann

:

Europaisches Regieren und deutsche Interessen

. Demokratie, Lobbyismus und Art. 11 EUV, Erste Schlussfolgerungen aus ?EBD Exklusiv“, 16. November 2010 in Berlin. In:

EU-in-BRIEF

.

Nr.

1

, 2011,

ISSN

2191-8252

.

online

(

Memento

vom 6. April 2012 im

Internet Archive

) S. 5.

- ↑

[

Kirchenrepublik Deutschland. Christlicher Lobbyismus

. Alibri, Aschaffenburg 2015,

ISBN 978-3-86569-190-3

]

- ↑

Carsten Frerk:

Kirchenrepublik Deutschland. Christlicher Lobbyismus.

Alibri, Aschaffenburg 2015,

ISBN 978-3-86569-190-3

- ↑

Daniela Weingartner; Johannes Gernert:

Brusseler Autoschiebereien

.

In:

die tageszeitung

, 29. November 2008.

- ↑

Hacklander, Sabine:

Ein langer Weg fur weniger CO2-Ausstoß

, tagesschau.de

- ↑

a

b

Sieg der Autolobby: Bundesregierung verhindert strengere Abgasnormen.

In:

Spiegel Online

.

21. Oktober 2013,

abgerufen am 1. Mai 2016

.

- ↑

Finance Watch: Interessenverband als Gegenpol zur Finanzlobby.

In:

faz.net

. 12. April 2011.

- ↑

Tim Rahmann, Malte Fischer, Silke Wettach:

Group of thirty: Die diskrete Macht der Weltfinanz.

Abgerufen am 5. Juli 2021

.

- ↑

Die gefahrliche Nahe der EZB zur Finanzindustrie.

Abgerufen am 5. Juli 2021

.

- ↑

Die Herrschaft der Superreichen | Blatter fur deutsche und internationale Politik.

Abgerufen am 6. Juli 2021

.

- ↑

Financial Transaction Tax: Making the financial sector pay its fair share.

European Commission, 28. September 2011,

abgerufen am 22. November 2011

.

Original: ?to make the financial sector pay its fair share“

- ↑

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/134949.pdf

PDF-Datei; 76 kB

- ↑

Finanztransaktionssteuer - ?Der Lobby die Stirn bieten“.

Abgerufen am 11. Mai 2020

.

- ↑

Stephan Schulmeister:

Die vernunftigste Steuer in diesen Zeiten

. In:

Le Monde diplomatique

.

Band

12

, Dezember 2014 (

Online

[PDF]).

- ↑

Goldman Sachs liegt vorne Enger Draht zwischen Regierung und Bankern

, FAZ 20. Februar 2013

- ↑

Stephan Schulmeister:

Debatte Finanztransaktionssteuer: Top Secret!

In:

Die Tageszeitung: taz

. 6. Juni 2013,

ISSN

0931-9085

(

Online

[abgerufen am 22. Mai 2020]).

- ↑

Corporate Europe Observatory:

The Firepower of the Financial Lobby.

2014,

abgerufen am 25. Juni 2021

.

- ↑

Banker bestimmen EU-Politik.

In:

taz.de

. 5. Mai 2010.

- ↑

Die Ohnmachtigen im Europaparlament.

In:

tagesspiegel.de

, 17. Juli 2010.

- ↑

Imke Dierßen, DER SPIEGEL:

Lobbyismus in Deutschland: Geld macht Macht.

Abgerufen am 6. Juli 2021

.

- ↑

Karsten Polke-Majewski, Sascha Venohr:

Lobbyismus der Finanzindustrie: Wie die Finanzlobby die Politik beeinflusst.

In:

Die Zeit

.

9. Dezember 2020,

abgerufen am 6. Oktober 2021

.

- ↑

Michel Petite.

In:

Lobbypedia.de

. Dezember 2013.

- ↑

General-Anzeiger Bonn: