Das Olympieion in Athen

Das Olympieion in Athen

Die

korinthische Ordnung

ist eine der funf klassischen

Saulenordnungen

. In der Hierarchie der Saulenordnungen nimmt sie den Platz zwischen der

ionischen

und der

kompositen Ordnung

ein.

Korinthische Saulenordnung

Korinthische Saulenordnung

Die klassische korinthische Ordnung ist wie folgt aufgebaut:

Fundament und

Sockel

eines Gebaudes korinthischer Ordnung bestehen aus dem

Stereobat

(Grundung) und der

Krepis

(Stufenunterbau). Das Fundament lagert hauptsachlich im Boden und ist nur an der geglatteten und halb freiliegenden obersten Schicht, der

Euthynterie

, sichtbar. Dem Fundament folgt die Krepis mit ihren drei Stufen. Die oberste Stufe wird als

Stylobat

bezeichnet und dient als Unterlage fur die aufstrebenden Saulen.

Auf kompositer oder

attischer Basis

mit

Plinthe

erhebt sich der

ionisch kannelierte Saulenschaft

mit 24

Kanneluren

. Die unteren Teile der Saulenschafte wurden bisweilen facettiert, gern wurden die Kanneluren im unteren Drittel auch mit sogenannten Pfeifenstaben gefullt. Der Schaft tragt das korinthische

Kapitell

. Den Kapitellkorper,

Kalathos

genannt, umgeben zwei versetzt angeordnete, unterschiedlich hohe Kranze aus je acht stilisierten

Akanthusblattern

. Aus den Eckblattern entwickeln sich sogenannte Caules, die jeweils zwei unterschiedlich stark gebildete Pflanzenstangel entlassen. Der kraftigere,

Volute

genannte Stangel wachst der Kapitellecke entgegen, wahrend der kleinere,

Helix

genannte Stangel sich zur Mitte der jeweiligen Ansichtsflache des Kapitellkorpers wendet. Die Voluten stutzen gleichsam die Deckplatte des Kapitells, den

Abakus

, dessen Seitenflachen konkav geschwungen sind. Eine Rosette oder Abakusblume ziert die Mitte jeder der vier Abakusseiten.

Das Gebalk ist aufgebaut aus Drei-

Faszien

-

Architrav

und glattem oder skulptiertem

Fries

. Nach einem Zwischenglied, das aus

Zahnschnitt

, einem

Wellenprofil

(

cyma reversa

) und

Eierstab

besteht, folgt das

Konsolengeison

, daruber eine

Sima

in Form eines

cyma recta

.

Castortempel auf dem Forum Romanum

Castortempel auf dem Forum Romanum

Rekonstruktion des Hafentempels der

Colonia Ulpia Traiana

(Xanten)

Rekonstruktion des Hafentempels der

Colonia Ulpia Traiana

(Xanten)

Die korinthische Ordnung ist der jungste der drei Baustile der

antiken griechischen Architektur

. Ihre Entwicklung begann in historischer Zeit gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. mit der ?Erfindung“ des korinthischen Kapitells. Ihr kanonischer Formenapparat, der aus der ursprunglich reinen Saulenordnung eine in sich geschlossene Bauordnung machte, lag verbindlich aber erst in der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. vor. Daher lassen sich die einzelnen Schritte ihrer Entwicklung gut verfolgen.

Das alteste erhaltene korinthische Kapitell ist an der Innenarchitektur des um 400 v. Chr. fertiggestellten

Apollontempels bei Bassae

nachzuweisen. Die Verwendung des korinthischen Kapitells beschrankte sich zunachst auf Innenraume (

Tholos von Delphi

,

Tholos von Epidauros

,

Tempel der Athena Alea in Tegea

) und Kleinarchitekturen (

Lysikratesmonument

? erstes Auftreten in der Außenarchitektur, Ptolemaion in

Samothrake

,

Mausoleum von Belevi

)

[1]

.

Die fruhen Beispiele korinthischer Saulen kombinierte man unter attischem Einfluss mit attischen Basen ohne Plinthe, mit ionischem Architrav in verschiedenen Ausformungen (zwei, drei Faszien oder glatt), mit ionischem Fries (glatt oder skulptiert) und ionischem Geison. Ab dem Lysikrates-Monument vermittelt als kanonisches Glied ein Zahnschnitt zwischen Fries und Geison.

Indem man die korinthische Saule in die Außenarchitektur ubertrug, befreite man sie zunachst von ihrer starren Bindung an ionische Gebalkformen. Haufig werden nun Kombinationen mit

dorischem

Gebalk, spiegeln aber zumeist landschaftliche Vorlieben wider. In Unteritalien treten auch Mischformen mit Terrakotta-Gebalken auf (Tempel B in

Pietrabbondante

[2]

).

Erst im ausgehenden 3. Jahrhundert v. Chr. findet das korinthische Kapitell seinen Weg in die monumentale Tempelarchitektur. Doch nachweislich und gut datiert tritt es erst zwischen 174 und 164 v. Chr. am

Olympieion

in Athen in der Außenarchitektur eines Tempels auf. Auch in die italische Tempelarchitektur findet es im 2. Jahrhundert v. Chr. Eingang,

[3]

wie etwa der korinthisch-dorische Forumstempel in

Paestum

zeigt.

[4]

Dieser Tempel belegt noch einmal die Eigenart des korinthischen Kapitells, je nach landschaftlicher Einbindung sowohl mit einem ionischen als auch mit einem dorischen Gebalk kombinierbar zu sein. Letztgenannte Variante begegnet sogar noch in augusteischer Zeit etwa am

Augustus-Tempel

von

Philai

in Agypten.

[5]

Selbst fur Vitruv (4,1,1-3) war die korinthische Ordnung immer noch eine reine Saulenordnung, die nach Belieben mit einem ionischen oder dorischen Gebalk verbunden werden konnte.

Dabei kam es bereits um 100/90 v. Chr. in Italien zur Verbindung der korinthischen Ordnung mit dem Konsolengeison als neuem kanonischen Element (Dioskurentempel in

Cora

[6]

). In der Folge setzt sich in Mittelitalien, insbesondere in Rom die

klassische

korinthische Ordnung durch, wie sie oben definiert wurde. Sie begegnet uns an fast allen stadtromischen Tempeln der

spaten Republik

und des fruhen

Prinzipats

wie dem

Apollotempel

in circo

oder dem

Mars-Ultor-Tempel

, aber auch in den romischen Provinzen wie an der

Maison Carree

in

Nimes

und vielen Bauten mehr. In ihrer Kombination attischer, kleinasiatischer und romisch-italischer Elemente ist die korinthische Ordnung eine der wichtigsten verbindenden Gestaltungsformen der romischen Reichsarchitektur.

Bis in die

Spatantike

bleibt die korinthische Ordnung in ihrer kanonischen Ausbildung erhalten. Mit der Wiederentdeckung antiker Architektur und der einsetzenden Vitruv-Rezeption in der

Renaissance

setzt auch die Wertschatzung der korinthischen Ordnung wieder ein, die korrekt nach dem Vorbild Vitruvs gestaltet wird. Bei Prachtbauten bis weit in das 19. Jahrhundert hinein wurde die korinthische Ordnung eingesetzt.

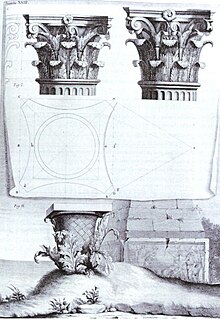

Erzahlung

Vitruvs

zum Ursprung der korinthischen Ordnung, illustriert in

Claude Perraults

Vitruvius

, 1684

Erzahlung

Vitruvs

zum Ursprung der korinthischen Ordnung, illustriert in

Claude Perraults

Vitruvius

, 1684

Vitruv

(4,1,9?10) uberliefert folgende Anekdote zur Entstehung des korinthischen Kapitells: Eine jungfrauliche

Korintherin

erkrankte und starb. Voller Trauer sammelte ihre alte Amme die Spielsachen, die die Verstorbene in ihrer Kindheit besonders geliebt hatte, in einen Korb und stellte diesen auf das Grab. Damit die Sachen unter freiem Himmel nicht so schnell zu Schaden kommen wurden, legt die Amme eine steinerne Platte zur Abdeckung auf den Korb. Der Korb stand aus Zufall uber einer Akanthuspflanze, deren Triebe an den Korbseiten emporwuchsen. Dies sah im Vorubergehen

Kallimachos

, ein Maler und Bildhauer aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., und ließ sich davon zum Schaffen des korinthischen Kapitell inspirieren.

Inwieweit diese Geschichte die Entstehung des korinthischen Kapitells als lokal-korinthisches Geschehen (

apud Corinthios

) reflektiert, ist nicht geklart. Eine weit verbreitete Interpretation fuhrt den Namen auf das Material, aus dem die ersten derartigen Kapitelle gefertigt worden sein sollen, zuruck:

korinthische Bronze

. Vor allem

Plinius

(

naturalis historia

34,13) wird herangezogen, um diese Herleitung zu stutzen. Plinius nennt die

porticus Octavia

in Rom

korinthische

wegen ihrer ?ehernen“ Kapitelle (

quae Corinthia sit appellata a capitulis aereis columnarum

). Doch wurde die

Porticus

Corinthia

wegen des Materials genannt, nicht aber wegen der Form ihrer Kapitelle. Philologische Hinweise sprechen fur eine geographische Herleitung des Namens, da bereits ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. im griechisch-hellenistischen Kulturraum die Kapitellform als

korinthiourges

bezeichnet wird.

[7]

Wortbildungen mit -

ourges

bezeichnen aber immer die lokale Herkunft einer Formgebung.

[8]

- Heinrich Bauer

:

Korinthische Kapitelle des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr.

(=

Athenische Mitteilungen.

3. Beiheft). 1973.

- Pierre Gros

:

Aurea Templa. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome a l’epoque d’Auguste.

1976.

- Wolf-Dieter Heilmeyer

:

Korinthische Normalkapitelle

(=

Romische Mitteilungen

.

16. Erganzungsheft). 1970.

- Henner von Hesberg

:

Konsolengeisa des Hellenismus und der fruhen Kaiserzeit

(=

Romische Mitteilungen.

24. Erganzungsheft). 1980.

- Friedrich Rakob

, Wolf-Dieter Heilmeyer:

Der Rundtempel am Tiber in Rom.

1973.

- Frank Rumscheid

:

Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik.

Band I. 1994.

- Ralf Schenk:

Der korinthische Tempel bis zum Ende des Prinzipats des Augustus

(=

Internationale Archaologie.

Band 45). 1997,

ISBN 978-3-89646-317-3

.

- ↑

Zu korinthischen Kapitellen klassischer, fruhhellenistischer und romischer Zeit siehe etwa: Heinrich Bauer:

Korinthische Kapitelle des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr.

(= 3. Beiheft Athener Mitteilungen). 1973; Friedrich Rakob, Wolf-Dieter Heilmeyer:

Der Rundtempel am Tiber in Rom.

1973, S. 23 ff.; Frank Rumscheid:

Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik.

Bd. 1, 1994, passim und besonders S. 309 f.; Wolf-Dieter Heilmeyer:

Korinthische Normalkapitelle

(=

Romische Mitteilungen.

16. Erganzungsheft). 1970.

- ↑

Maria Jose Strazzulla:

Il santuario sannitico di Pietrabbondante.

1973, S. 23 ff.

- ↑

Zu italisch-korinthischen Kapitellen siehe

Heide Lauter-Bufe

:

Die Geschichte des sikeliotisch-korinthischen Kapitells.

Zabern, Mainz 1987.

- ↑

Friedrich Kraus, Reinhard Herbig:

Der korinthisch-dorische Tempel am Forum von Paestum.

1939;

Emanuele Greco

, Dinu Theodorescu:

Poseidonia ? Paestum.

Band 3:

Forum Nord.

Ecole Francaise de Rome, Rom 1987, S. 30 ff.

- ↑

Heidi Hanlein-Schafer:

Veneratio Augusti.

Bretschneider, Rom 1985, S. 191 ff.

- ↑

Paola Brandizzi Vittucci:

Cora

(=

Forma Italiae

.

Regio I, Vol. V). De Luca, Rom 1968, S. 58 ff.

- ↑

Apollonios Rhodios frg. 1,7 P.

- ↑

Zur Diskussion der verschiedenen Standpunkte siehe Ralf Schenk:

Zur Bezeichnung Korinthisches Kapitell.

In:

Archaologischer Anzeiger

1996, S. 53?59.