Dieser Artikel erlautert den Orgelbauteil, fur den Teil einer Dachkonstruktion siehe

Windbrett

.

Vormontierter Pfeifenstock mit Rasterbrettern in einer Orgelbauwerkstatt

Vormontierter Pfeifenstock mit Rasterbrettern in einer Orgelbauwerkstatt

Die

Windlade

ist ein wesentliches Bauteil einer

Orgel

oder eines orgelahnlichen Instruments, das den vom Winderzeuger (Geblase oder Balg) kommenden

Wind

auf die einzelnen, auf dem holzernen Korper der Windlade stehenden, Pfeifen verteilt. Sie enthalt die mit

Spiel- und Registertraktur

betatigte Ventiltechnik zum Anspielen der Tone und zum Ein- und Ausschalten der

Register

. Die

Orgelpfeifen

sind meist direkt auf den sogenannten Pfeifenstock an der Oberseite der Windlade aufgesetzt und in regelmaßigem Raster angeordnet: Pfeifen einer Klangfarbe stehen nach Tonhohe geordnet nebeneinander, Pfeifen gleichen Tons hintereinander. Bei Orgeln mit pneumatischer oder elektrischer Traktur kann die Pfeifenanordnung aber auch teilweise willkurlich gestaltet sein.

Bei Windladen haben sich seit dem Mittelalter bis heute unterschiedliche Bauformen ? mit Untervarianten ? herausgebildet, die sich nach Art und Systematik der Ventiltechnik unterscheiden lassen.

Kleine Orgeln kommen mit einer einzigen Windlade aus, großere weisen mindestens eine Lade je Manual- und Pedalwerk auf. Die Gruppierung der Pfeifen zur

Prospektgestaltung

kann weitere Aufteilungen in Einzelladen erforderlich machen. Bis zum ausgehenden Mittelalter waren Instrumente mit einer einfachen Form der Windlade versehen, namlich mit einem oder mehreren

Blockwerken

. Instrumente dieses Typs werden Blockwerksorgeln genannt.

Es lassen sich drei Grundtypen unterscheiden:

- Tonkanzellenlade

? Alle Pfeifen einer Tonhohe stehen auf einer gemeinsamen Tonkanzelle.

- Registerkanzellenlade

? Alle Pfeifen eines Registers stehen auf einer gemeinsamen Registerkanzelle.

- Kastenlade

? Alle Pfeifen stehen direkt auf dem Windkasten.

Bei der

Tonkanzellenlade

teilen sich alle Pfeifen, die beim Drucken einer Taste erklingen konnen, eine Kammer, die sogenannte Tonkanzelle, und somit auch ein Spielventil.

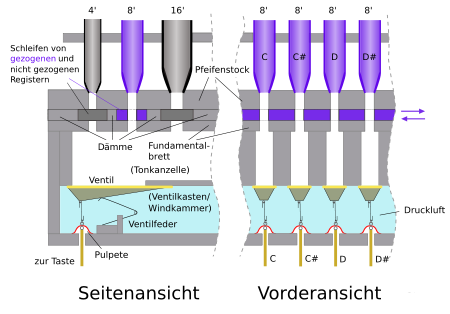

Aufbau einer Schleiflade

Aufbau einer Schleiflade

Schleiflade mit gedruckter Taste

Schleiflade mit gedruckter Taste

Querschnitt einer Schleiflade (Modell)

Querschnitt einer Schleiflade (Modell)

Schleiflade Tonventile

Schleiflade Tonventile

Die Schleiflade hat ihren Namen durch die Art der Registersteuerung. Lange Holzleisten, Schleifen genannt, besitzen fur jede Pfeife ein Loch. Unter den Schleifen befindet sich das

Fundamentbrett

der Windlade, ebenfalls mit Lochern in gleichem Abstand und gleicher Große. Uber jeder Schleife befinden sich die

Pfeifenstocke

. Vom Prinzip her gleichen diese fast den Schleifen, auch die gleichen Locher befinden sich prinzipiell in ihnen. Ebenso wie das Fundamentbrett sind sie aber unbeweglich. Ferner sind sie dicker und in der Lange oft in mehrere Stucke unterteilt. Auf die Stocke sind mit meist etwa 15?20 cm Abstand die

Rasterbretter

mit Rundholzern oder Gewindestangen aufgesteckt, diese haben alleine die Aufgabe, die hineingestellten Pfeifen zu stutzen. Auf Grund der Dicke der Stocke besteht die Moglichkeit, die Bohrungen zur Windfuhrung bei Bedarf seitlich etwas zu verfuhren, falls großere Pfeifen auf dem ihnen eigentlich exakt zugewiesenen Standort nicht genugend Platz haben.

Die Stocke liegen auf kleinen Holzleisten oder sogar nur einzelnen Holzstuckchen

(Dammen)

auf. Auf diese wird meist Papier oder Pappe aufgeklebt, um den Hohenabstand exakt so zu tarieren, dass die Schleifen einerseits leichtgangig bewegt werden konnen, andererseits aber auch luftdicht sind. Die Schleife ist uber eine Mechanik mit dem Registerzug (oder bei

elektrischen Registertrakturen

mit dem Schleifenzugmotor oder -magnet) verbunden. Wird sie bewegt (also das Register ein- oder ausgeschaltet), sind ihre Locher entweder in einer Flucht mit den Lochern von Fundamentbrett und Stocken und das Register erklingt, oder die Schleife dichtet anderenfalls die Locher des Fundamentbretts eines ausgeschalteten Registers winddicht ab. Schleifen werden meist aus Holz hergestellt, gelegentlich gibt es aber solche aus Kunststoff.

Besonders bei alten Orgeln lauft gelegentlich ?Holz auf Holz“, die Schleifen sind weder oben noch unten abgedichtet. In der Regel werden aber verschiedenste Materialien (Schaumstoff, Latex, Fiberglasringe, Liegelind, Teleskophulsen) verbaut, um die Schleifen nach unten wie nach oben abzudichten.

Unterhalb des Fundamentbretts verlaufen im 90-Grad-Winkel die

Kanzellen

. Jede wird mit Wind versorgt, wenn das zugehorige Ventil geoffnet ist, also die zugehorige Taste gedruckt ist. Unterhalb der Kanzellen, genauer gesagt der Kanzellenbretter oder -schiede muss nicht in jedem Fall ein weiteres und massives Brett verarbeitet sein. Ebenso konnen im Ventilbereich die Zwischenraume zur Aufnahme der Ventilfuhrungsstifte nur mit eingeleimten Holzstuckchen verschlossen und der Bereich anschließend plangehobelt werden. Auch der vordere Bereich vor den Ventilen, der nicht mehr vom Windkasten umschlossen ist, muss nicht zwangslaufig mit einem Holzbrett verschlossen sein, besonders bei historischen Orgeln konnen auch andere Materialien wie Leder oder Papier benutzt worden sein.

Besonders bei der Verwendung eines Holzbrettes kann die Winddichtigkeit der Kanzellen nur gewahrleistet werden, wenn die Kanzellen bei der Herstellung der Windlade großzugig mit Leim ausgegossen werden.

Die Ventile werden von einem Windkasten umschlossen, in welchen der Wind vom Geblase bzw. von den nachgelagerten Balgen direkt hineingeleitet wird. Weitere Teile, die sich in oder an dem Windkasten befinden, sind die Abzugsdrahte der Traktur, die

Pulpeten

zur Abdichtung der Austrittstellen der Abzugsdrahte sowie die Ventilfedern.

An der zuganglichen Vorderseite der Windlade ist der Windkasten mit

Spundbrettern

verschlossen. Diese konnen entfernt werden, um bei Bedarf Reparaturen an den Ventilen vornehmen zu konnen.

In historischen Orgeln befindet sich oft nur eine dickere Lederschicht als Dichtung auf den Ventilen. Eine Eigenart dieser, an modernen Maßstaben gemessen, eher sparsamen Dichtungslagen ist es, dass selbst bei kleineren Orgeln mit relativ kleinen Ventilen der Druckpunkt sehr deutlich zu spuren ist. Allerdings ist das Ventilklappern von Fall zu Fall deutlich zu horen. Heute wird oftmals die Aufschlagseite der Ventile ebenfalls beledert und die Lederschicht der Ventile selbst um eine untere Filzschicht erganzt. Das Offnen und Schließen der Ventile geschieht dadurch fast unhorbar.

Der Windkasten samt Ventilen hat in aller Regel nicht ansatzweise die Tiefe der Windlade selbst. Den Bereich davor hat man besonders in den 1950er bis 1970er Jahren gerne benutzt, um

Ladenbalge

zu bauen. Durch die außerst nahe Lage dieser Balgart zu den Pfeifen konnte in ganz besonderem Maße genau diese Art der Regel- oder Ausgleichsbalge eine besonders stabile Windversorgung sicherstellen. Vom Bau von Ladenbalgen sieht man heute meistens wieder ab. Der Vorteil der sehr stabilen Windversorgung bringt es (an heutigen Maßstaben und Horerwartungen gemessen) mit sich, dass der Orgelklang steril und zu wenig lebendig klingt. Lediglich bei extremem Platzmangel (beispielsweise bei

Truhenorgeln

) bietet sich diese Form auch noch heute an.

Bis zur Entwicklung anderer Ladentypen im 19. Jahrhundert war die Schleiflade fast die einzige Bauform. Lediglich die

Springlade

war eine gelegentlich benutzte Alternative. Die Schleiflade ist heutzutage wieder das am meisten verwendete System.

Die alteste erhaltene Schleiflade in der

Orgel von Ostonnen

kann auf vor 1440 datiert werden. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten genauen Beschreibungen von Schleifladenorgeln.

Fur moderne Musik bietet nur die Schleiflade in Verbindung mit einer mechanischen oder einer entsprechend ausgestatteten elektrischen Registertraktur einen weiteren Vorteil. Einzelne Register konnen nur ?halb“ gezogen werden, wodurch die Pfeifen nicht die fur sie vorgesehene Luftmenge erhalten, was zu speziellen klanglichen Effekten fuhrt.

Um Register, manchmal auch Platz oder Gewicht, beim Neubau einer Orgel einzusparen, trotzdem aber ein klangfarbenreiches Spiel zu ermoglichen, existieren verschiedene reduzierende Konstruktionsmoglichkeiten von Windlade, Schleife oder

Spieltraktur

und Spielventil.

Die

Zwillingslade

(auch

durchschobene Lade

genannt) ist eine spezielle Form der Schleiflade, bei der einzelne oder auch alle

Register

auf mechanischem Weg ohne Koppeln auf verschiedenen

Manualen

registriert werden konnen. Technisch erfolgt dies durch Wechselschleifen.

Zwillingsladen mit Wechselschleifen findet man vor allem bei kleinen

Orgeln

, oftmals dann, wenn der vorhandene Platz nicht fur zwei ?eigenstandige“ Manualwerke ausreicht. Das Instrument verfugt dann gewissermaßen uber einen Gesamtpfeifenbestand, nicht aber zwei eigenstandige Manualwerke (etwa: Haupt- und Brustwerk). Alle Pfeifen (oder zumindest alle Pfeifen samtlicher Manualregister) stehen auf einer einzigen Windlade. Jedes der so eingerichteten Register kann wahlweise auf einem der beiden Manuale gespielt werden (jedoch nicht auf beiden zugleich). Durch die

Wechselschleifen

ergibt sich die Moglichkeit, aus dem Gesamtpfeifenbestand zwei horbare Werke zu extrahieren.

Dazu enthalt die Windlade fur jeden Ton (jede einzelne Pfeife) zwei Kanzellen (mit Tonventilen) ? eine fur jedes der Manuale ?, die immer direkt nebeneinander liegen. Die Bohrungen in den Pfeifenstocken, den Schleifen und dem Fundamentbrett sind so angeordnet, dass je nach Stellung der Schleife die eine, die andere oder keine der Kanzellen den Orgelwind zur Pfeife freigibt.

Die einzelnen Register verfugen entweder uber Registerzuge, die sich ganz (fur das eine Manual) oder nur halb (fur das andere Manual) ziehen lassen, oder Registerschieber, bei denen die Zuordnung zu den Manualen uber die Bewegung eines Hebels bewirkt wird (links und rechts; bei mittlerer Stellung ist das Register abgeschaltet).

[1]

Mitunter gibt es Zwillingsladen auch in Orgeln mit zwei eigenstandigen Manualwerken. Teilweise sind nur einzelne Register aus einem der Manualwerke mit Wechselschleifen ausgestattet, so etwa in der

Chororgel in St. Aposteln (Koln)

. Bei anderen Instrumenten mit zwei eigenstandigen Manualwerken ist (mindestens) eines mit Wechselschleifen ausgestattet. Die so ausgestatteten Register konnen dann auf einem zusatzlichen dritten Manual (ohne eigenes Werk) spielbar gemacht werden, vgl. z. B. die

Orgel von St. Clemens (Hiltrup)

.

Die

Doppellade

ist eine Bauart der Schleiflade, bei der die Pfeifen eines Pedalregisters und der Manualregister platz- und kostensparend auf einer gemeinsamen Windlade stehen. Alle Pfeifen des Pedalregisters stehen auf eigenen Spielventilen, Tonkanzellen sind nicht notwendig. Alle Pfeifen einer Tonhohe der Manualregister stehen auf eigenen Tonkanzellen mit Spielventilen. Jedes Register im Pedal- bzw. Manualwerk ist daher eigenstandig spielbar. Diese Bauweise kommt nur fur kleine Orgeln mit nur einem Register im Pedal in Betracht, bei der so der Bau einer separaten Windlade fur das Pedalwerk entfallt.

Vorabzug

Eine bei der Schleiflade besonders einfach umsetzbare Sonderform eines Orgelregisters ist der

Vorabzug

. Die Schleife eines

Mixturregisters

oder einer

Sesquialtera

, also eines Registers mit mehr als einer Pfeifenreihe, bekommt fur eine dieser Pfeifenreihen entweder einen langeren Schlitz oder zwei Locher je Pfeife. Wird der zugehorige Registerzug nur halb gezogen, erklingt zunachst nur diese eine Pfeifenreihe, erst bei vollem Zug erklingen alle Pfeifenreihen des betreffenden Registers.

Koppelventil

Eine Schleiflade, die mit

Koppelventilen

gebaut ist, hat fur jede Tonkanzelle zwei Spielventile, so dass die Register von zwei Manualen bzw. Pedal und Manual aus spielbar sind. Im Gegensatz zur Zwillingslade besitzt ein Ton hier keine zwei Tonkanzellen, sondern beide Spielventile gehoren zu einer gemeinsamen Kanzelle. Die Pfeifen stehen wie gewohnlich uber einer einfachen Schleife. Die gezogenen Register sind stets auf beiden Manualen bzw. im Manual und Pedal spielbar und konnen nicht getrennt fur nur eines registriert werden. Dieselbe Wirkung lasst sich auch mit einer

Koppel

realisieren. Besonders bei kleineren Orgeln mit sehr kleinem Pedalwerk bestand einerseits die Notwendigkeit, das Pedalwerk zu koppeln, andererseits gab es gelegentlich das Bestreben, dieses technisch sehr einfach zu gestalten. Dazu erhielten die betreffenden Kanzellen eines Manualwerks fur den Tonraum des Pedalumfangs ein zweites Ventil, welches mit der Pedalklaviatur verbunden ist.

Bass-/Diskantteilung

Die Schleife eines Registers wird bei dieser Bauform nicht in einem Stuck, sondern in zwei Halften ausgefuhrt: Eine Bass- (linke Halfte des Manuals) und eine Diskanthalfte (rechte Halfte des Manuals). Jede Schleifenhalfte wird mit einem separaten Registerzug versehen, damit man im Bass, wenn man dies wunscht, andere Register erklingen lassen kann als im Diskant. Eine einmanualige Orgel ermoglicht so den Effekt einer zweimanualigen Orgel.

[2]

Springlade

Springlade

Doppelte Springlade mit Griffen (Modell)

Doppelte Springlade mit Griffen (Modell)

Eine ganzlich andere Bauart ist die

Springlade

, bei der sich oberhalb jeder Tonkanzelle fur jede Pfeife (bei

gemischten Stimmen

: fur jeden Ton) ein weiteres Ventil befindet. Uber allen diesen kleinen Tonventilen befinden sich Stecher, die nach oben aus der Lade ragen. Oberhalb aller dieser Einzelventile eines Registers liegt eine bewegliche Leiste. Wird diese mittels der Registertraktur nach unten bewegt, druckt sie auf die Stecher und offnet alle betreffenden Ventile.

Da dieses gegen die Federkraft von zahlreichen Ventilen geschieht, mussen die Registerzuge (im Gegensatz zur Schleiflade) im gezogenen Zustand eingerastet werden. Der Name der Springlade kommt entweder daher, dass ein Register, wenn wieder abgestoßen, durch die Kraft der Federn ?zuruckspringt“ ? oder schlicht vom englischen Namen fur die hier so charakteristischen und vielfach verbauten Federn, namlich ?Spring“.

Der Vorteil der Springlade ist gegenuber der Schleiflade die Unempfindlichkeit gegenuber Klimaveranderungen. Diese Feststellung gilt jedoch nur, wenn man sie mit Schleifladen vergleicht, bei denen die Schleifen keine Dichtungen haben. Das ist heute kaum der Fall. Daher fallt inzwischen mehr der Nachteil ins Gewicht, dass die vielen Ventile eine große Anzahl an potentiellen Fehlerquellen darstellen. Zudem ist durch das mechanisch aufwandigere Ein- und Aushaken der Registerzuge ein schnelles Umregistrieren der Orgel schlechter moglich.

Bei sogenannten doppelten Springladen konnen alle zu einem Ton gehorigen Ventile, einer Schublade gleich, an einem Griff herausgezogen werden. Dadurch wird die Wartung stark vereinfacht.

Bei den

Registerkanzellenladen

teilen sich alle Pfeifen eines

Registers

eine

Kanzelle

. Diese Kanzelle wird mit Wind versorgt, sobald das Register gezogen ist. Fur jedes Register gibt es hier ein einziges Registerventil, wohingegen fur jede Pfeife ein Spielventil benotigt wird. Daraus resultiert ein hoherer Wartungsaufwand, der der Nachteil aller Systeme mit Registerkanzellen ist. Vorteil ist die stabilere Windversorgung jeder einzelnen Pfeife, auch wenn viele Register gezogen sind.

pneumatische Kegellade: a Taste, b Spielventil, c Bleikondukte, d Relaisventil, e Kegelventil, f1 Registerkanzelle eines eingeschalteten Registers, f2 Registerkanzelle eines ausgeschalteten Registers, g Pfeifen pneumatische Kegellade: a Taste, b Spielventil, c Bleikondukte, d Relaisventil, e Kegelventil, f1 Registerkanzelle eines eingeschalteten Registers, f2 Registerkanzelle eines ausgeschalteten Registers, g Pfeifen

|

pneumatische Kegellade bei gedruckter Taste; Pfeife g1 erklingt pneumatische Kegellade bei gedruckter Taste; Pfeife g1 erklingt

Arbeitswind

Spielwind

|

Die

Kegellade

wurde etwa Mitte des 19. Jahrhunderts eingefuhrt. Fur jeden Ton in der Kanzelle gibt es ein Kegelventil, das eine Verbindung zu der

Pfeife

(oder mehreren Pfeifen im Falle eines gemischten Registers) offnet.

Zunachst wurden Kegelladen mechanisch gesteuert. Dabei wird jedoch durch jedes hinzukommende Register der Tastendruck hoher. Deshalb setzte sich spater die pneumatische Traktur weitgehend durch. Bei der pneumatischen Steuerung wird durch das Drucken einer Taste (in der Abbildung: a) nur ein Ventil (b) geoffnet, das dann pneumatisch kleine Lederbalgchen unter den Registerkanzellen aufblast (d), die wiederum die Kegelventile (e) anheben.

Ein Vorteil der Kegellade ist die einfachere Ventilkonstruktion. Bei der pneumatischen Kegellade muss der Organist nur ein kleines Ventil bewegen, so dass die

Traktur

leichtgangig bleibt, ganz gleich wie viele Register angesteuert werden. Sie ermoglichte außerdem die Konstruktion von

freien Kombinationen

.

Den Vorteilen stehen mehrere Nachteile gegenuber: Durch die pneumatische Ubertragung entstehen Verzogerungen. Diese lassen sich allenfalls durch

Elektrifizierung

oder Konterrelais mildern. Zudem fehlt dem Organisten bei elektrischer oder pneumatischer Traktur die sensorische Ruckmeldung (der Gegendruck der Tasten wird eigens durch eine Feder erzeugt), weshalb mechanische Trakturen bevorzugt werden. Die Kegelventile neigen außerdem dazu, Nebengerausche zu verursachen, die sich durch die Betatigung mehrerer Ventile pro Ton vervielfachen.

Fur Kompositionen der Spatromantik, also der Zeit, in der pneumatische Laden modern waren, kann jedoch das Spiel auf Kegelladenorgeln durchaus angemessen sein. Das betrifft zum Beispiel die Orgelwerke

Max Regers

.

Membranenlade: a Taste, b Tastenventil, c Arbeitsbalgchen, d Relaisventil, e Membrane, f1 Registerkanzelle eines eingeschalteten Registers, f2 Registerkanzelle eines ausgeschalteten Registers, g Pfeifen Membranenlade: a Taste, b Tastenventil, c Arbeitsbalgchen, d Relaisventil, e Membrane, f1 Registerkanzelle eines eingeschalteten Registers, f2 Registerkanzelle eines ausgeschalteten Registers, g Pfeifen

|

Membranenlade bei gedruckter Taste; Pfeife g1 erklingt Membranenlade bei gedruckter Taste; Pfeife g1 erklingt

Arbeitswind

Spielwind

|

Diese pneumatische Ladenart enthalt als Tonventile Ledermembranen (in der Abbildung: e) oder -taschen, die durch Druckluft (Arbeitswind, d) vor die Offnungen zu den Pfeifen gepresst werden und so dem Spielwind den Weg von der Registerkanzelle (f) in die Pfeife (g) versperren. Wird eine Taste (a) gedruckt, so wird der Wind aller Membranenventile fur diesen Ton abgelassen. Durch den Druck des Spielwindes aus der Registerkanzelle geben die Membranen die Offnungen zur Pfeife frei, so dass der Wind in die Pfeifen fur diesen Ton gelangt.

Man spricht an dieser Stelle von einem

Abstromsystem

, bei dem durch das Abfließen des Windes eine Funktion ausgelost wird. In der Abbildung ist bei b und c ein

Zustromsystem

zu erkennen, bei dem das Einstromen des Windes eine Funktion auslost. Kegelladen sind daher Zustromsysteme. Auf dem Weg zwischen Taste und Ventil konnen beide Systeme Anwendung finden. Die abgebildete Traktur ist zum Beispiel ein

Zustrom-Abstrom-System

. Abstromsysteme gelten als praziser als Zustromsysteme.

Hohere Prazision und Geschwindigkeit sind auch insgesamt die Vorteile der Membranenlade gegenuber der Kegellade. Außerdem bewegen sich nur die Membranen, deren Register eingeschaltet sind, und diese verursachen kaum Nebengerausche. Der Nachteil ist jedoch vor allem, dass alle Arten von Membranen auf Dauer Verschleiß und Undichtigkeit aufweisen.

Als Erfinder der Membranlade gilt

Friedrich Witzig

, der als Mitarbeiter bei den Orgelbaufirmen

Steinmeyer

,

Strebel

und

Maerz

tatig war. Er war fur dieses System der Inhaber eines

Patentes

aus dem Jahr 1896.

[3]

Bei einer Hangeventillade werden die Pfeifenkanale durch ein seitlich anschließendes Hangeventil mit Spielwind versorgt.

[4]

Dieser seltenere Ladentyp fand haufig Anwendung in

Orchestrions

der Firma

Welte

.

[5]

Bei der

Kastenlade

stehen alle Pfeifen auf einem gemeinsamen großen und in seinem Inneren nicht weiter unterteilten Windkasten.

Die Ansteuerung der Pfeifen erfolgt in der Regel durch eine

elektrische Traktur

, Vorlaufer waren Kastenladen mit pneumatischer oder mechanischer Traktur. Bei der Kastenlade mit elektrischer Traktur wird die Windzufuhr fur jede Pfeife durch ein eigenes elektrisches Magnetventil gesteuert, jeder Pfeife ist also genau ein Ventil zugeordnet. Lediglich die Pfeifen einer

gemischten Stimme

konnen ein gemeinsames Ventil haben.

Es gibt bei dieser Bauform keine Unterscheidung zwischen Spiel- und Registerventilen. Die Steuerung der Stromzufuhr zum Ventil fur die jeweilige gedruckte Taste in Kombination mit dem gezogenen Register erfolgt auf elektromechanischem Wege. Die Kastenlade mit elektrischer Traktur war bei dem Multiplexsystem unverzichtbar, konnte sich aber wie dieses nicht durchsetzen.

Bei einer Orgel mit dem Multiplexsystem (engl.

Unitsystem

) stehen die Pfeifenreihen auf einer Kastenlade mit elektrischer Traktur. Aus relativ wenigen Pfeifenreihen werden durch die elektromechanische Ansteuerung der Ventile im

Transmissions- und Extensionsverfahren

verschiedene Register erzeugt. Dadurch werden Kosten, Platz und Gewicht gespart. Dieses Prinzip ist bei vielen

Kinoorgeln

der 1920er und 1930er Jahre zu finden. Das klangliche Ergebnis hangt sehr vom Einzelfall ab. Systembedingt treten einige Nachteile auf:

- Die Eigencharakteristik der aus einer Pfeifenreihe erzeugten Register geht verloren. Die Register, die aus einer Pfeifenreihe erzeugt werden, klingen alle gleich.

- Durch Transmissionen geht der Charakter einer Orgel mit mehreren Teilwerken verloren.

- Bei mehrstimmigem Spiel besteht das Problem, dass bei Oktavzusammenklangen und bei Quintextensionen aus derselben Pfeifenreihe auch bei Quintzusammenklangen weniger Pfeifen gleichzeitig als bei anderen Intervallzusammenklangen erklingen, wodurch der Gesamtklang vor allem bei leiseren Registrierungen dunn und unausgewogen erscheinen kann. Dieses Problem tritt fast nur beim Spiel auf den Manualen auf, da zweistimmiges Pedalspiel sehr selten ist.

- Bei der Extension von Aliquotregistern aus Grundstimmen sind diese nicht rein, sondern gleichstufig gestimmt, was der Klarheit und Verschmelzung des Klanges abtraglich ist.

Aus den bekannten Nachteilen wurden haufig entsprechende orgelbauliche Konsequenzen gezogen, wodurch Multiplexorgeln mit fur ihren Einsatzzweck brauchbarer Klangcharakteristik entstanden.

- Die Zahl der Grundstimmen, also Pfeifenreihen, aus denen Register in den Lagen 32′ (seltener und meist im Pedal), 16′, 8′, 4′, 2′ und 1′ generiert werden, wird nicht zu gering angesetzt. Ublich sind etwa folgende Pfeifenreihen: Prinzipal, Flote (offen), Gedackt und eine streichende Stimme als

Labialstimmen

und Trompete sowie ein bis zwei weitere

Lingualstimmen

mit unterschiedlicher Becherlange.

- Transmissionen vor allem auf mehrere Manuale werden auf ein Minimum reduziert.

- Auf die Extension von Aliquotregistern aus Grundstimmen wird verzichtet. Aus einer labialen Quintpfeifenreihe konnen die Quinten

10

2

⁄

3

′ (seltener und meist im Pedal),

5

1

⁄

3

′,

2

2

⁄

3

′ und

1

1

⁄

3

′ generiert werden, aus einer labialen Terzpfeifenreihe die Terzen

3

1

⁄

5

′ und

1

3

⁄

5

′. Fur die seltener disponierten Septimen und Nonen gilt Entsprechendes. Von diesem Verzicht kann eine Ausnahme gemacht werden. Da die Multiplexorgel in aller Regel gleichstufig gestimmt ist, konnen die Quinten

21

1

⁄

3

′ und

10

2

⁄

3

′ im Pedal aus einer Grundstimme, die naturlich bis zum Subkontra-C (32′ auf Taste C) herunterreichen muss, per Quintextension generiert werden. In dieser tiefen Lage stort die Abweichung der so generierten Quinten um ?2 Cent von den reinen Quinten meist nicht.

Die Klangcharakteristik einer Multiplexorgel muss immer auch im Zusammenhang mit ihrem Einsatzzweck gesehen werden. So ist eine Kinoorgel primar fur die musikalische Begleitung von Stummfilmen ausgelegt. Daher darf beispielsweise nicht erwartet werden, dass auf einer solchen Orgel Literatur aus der Barock- oder gar der Renaissancezeit angemessen wiedergegeben werden kann.

Bei den

antiken

Orgeln wurden die verschiedenen Pfeifenreihen auf einer Art Registerkanzellenlade angeordnet. Ob die einzelnen Register der Erzeugung verschiedener Klangfarben oder dem Spiel in verschiedenen Tonarten dienten, konnte bisher nicht festgestellt werden.

Seit der

Romanik

sind registerlose

Blockwerke

belegt. Alle Pfeifen standen auf einer ungeteilten Windlade. Erst in

spatgotischer Zeit

kamen wieder ?Register“ auf

(Stimmscheidung)

, zunachst realisiert mit der Sperrventillade, spater auch mit der Doppellade und der Schleiflade. Auch hatten diese altesten Orgeln noch keine Tasten. Die Tone wurde mit Hilfe von Tonschleifen

(Tonschlein)

, die wie die Registerschleifen der Schleiflade funktionierten, ein- und ausgeschaltet. Sie waren mit Ruckstellfedern versehen, so dass der Ton beim Loslassen der Schleife verstummte. Mit der Einfuhrung von Doppel- und Schleiflade verschwanden die Tonschleifen.

Diese Windladenbauform kam in der Gotik auf, als das mittelalterliche

Blockwerk

in zunachst zwei, spater maximal vier ?Register“ aufgeteilt wurde. Jede Teillade wird uber ein

Sperrventil

angeschaltet. Mit dem Aufkommen der Schleiflade wurde sie weitgehend verdrangt, hielt sich vereinzelt aber bis ins 17. Jahrhundert.

Diese Windladenform ist eine Mischform zwischen Sperrventillade und Schleiflade. Sie kam in spatgotischer Zeit auf, als die Aufteilung in maximal vier Register mittels Sperrventillade als unzureichend empfunden wurde. Zunachst wurden einzelne Pfeifenreihen des Hintersatzes auf Einzelschleifen gestellt und so die Anzahl der Register erhoht. Spater kamen auch einzelne neue Register (Flote, Gedackt, Regal) hinzu. Auch dieser Windladentyp wurde von der Schleiflade weitgehend verdrangt.

Geoffnetes Harmonium: Spielwerk mit Tastatur und demontierter Registriereinrichtung

Geoffnetes Harmonium: Spielwerk mit Tastatur und demontierter Registriereinrichtung

Bei einem

Harmonium

sitzen die tonerzeugenden

Zungen

in der Windlade, welche in diesem Fall aufgrund der kompakten Verbauung auch als

Spielwerk

bezeichnet wird. Unmittelbar unter der Tastaturebene sitzen befilzte Klappen uber den Zungen, die uber die Registerzuge wahlweise geoffnet bzw. geschlossen werden konnen und damit eine Registrierung (Klangwahl) ermoglichen.

- ↑

Informationen zur

Wechselschleife und deren Technik

- ↑

Roland Eberlein

:

Eine kleine Geschichte der Orgel.

(PDF) Walcker-Stiftung fur orgelwissenschaftliche Forschung,

S. 1

,

abgerufen am 24. Mai 2014

.

- ↑

Hermann Fischer

,

Theodor Wohnhaas

:

Lexikon suddeutscher Orgelbauer.

Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 1994,

ISBN 3-7959-0598-2

, S. 475.

- ↑

Curt Sachs

:

Real-Lexikon der Musikinstrumente.

Bard, Berlin 1913.

- ↑

Geoffnete Hangeventillade

eines Orchestrions, abgerufen am 2. Februar 2017.