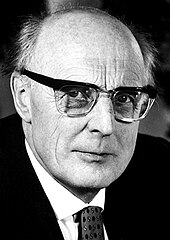

Hans Jensen (1963)

Hans Jensen (1963)

Johannes Hans Daniel Jensen

(*

25. Juni

1907

in

Hamburg

; †

11. Februar

1973

in

Heidelberg

; kurz auch Hans Jensen genannt) war ein deutscher Physiker und

Nobelpreistrager

. Er erstellte als theoretischer Physiker etwa gleichzeitig mit der ebenfalls dafur mit dem Nobelpreis ausgezeichneten

Maria Goeppert-Mayer

das

Schalenmodell

des Atomkerns. Hauptwirkungsort nach 1949 war die

Universitat Heidelberg

.

Hans Jensen wurde am 25. Juni 1907 als drittes Kind des Gartners

Karl Friedrich Jensen

und dessen Frau

Helene Auguste Adolphine

(geborene Ohm) geboren. Er studierte ab 1926 an der

Universitat Hamburg

und der

Albert-Ludwigs-Universitat in Freiburg im Breisgau

Physik

,

Mathematik

,

Physikalische Chemie

und

Philosophie

. Nach seiner

Promotion

in Physik bei

Wilhelm Lenz

blieb er als wissenschaftlicher Assistent in

Hamburg

und

habilitierte

1936. Er wurde 1937 Dozent und 1941 zum außerordentlichen Professor an der

Technischen Hochschule Hannover

ernannt. 1949 erhielt er von der

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg

einen Ruf zum ordentlichen Professor, den er bis zu seiner

Emeritierung

1969 innehatte. Wahrend dieser Zeit hatte er auch mehrere Gastprofessuren in den

USA

, unter anderem am

Institute for Advanced Study

in

Princeton

(1952), der

University of Wisconsin

(1951), der

University of Minnesota

(1956), der

Indiana University

(1953), am

California Institute of Technology

(1953) und

Berkeley

(1952), der

University of California at La Jolla

(1961). Er war seit 1955 zusammen mit

Otto Haxel

Mitherausgeber der

Zeitschrift fur Physik

. Beigesetzt wurde er in

Partenstein

(Bayern).

[1]

Grabplatte

Grabplatte

Kennzeichnend fur den Menschen

Hans Jensen

ist folgende

Anekdote

:

?Als Jensen am Morgen nach der Bekanntgabe der Nobelpreisverleihung vom Ministerprasidenten des Landes gefragt wurde, ob er einen besonderen Wunsch habe, sagte er sofort: ja, Sie konnen einem staatenlosen Studenten, der aus dem Irak vertrieben wurde, die deutsche Staatsburgerschaft erteilen. Der Student erhielt sie.

[2]

“

Jensen heiratete 1933 die Arztin Elisabeth Behm. Seine Tochter war die romisch-katholische Theologin

Anne Jensen

.

[3]

Jensen-Gedenktafel am Institut fur Theoretische Physik der Universitat Heidelberg

Jensen-Gedenktafel am Institut fur Theoretische Physik der Universitat Heidelberg

Die ersten Arbeiten Jensens, u. a. seine Dissertation und Habilitation, beschaftigten sich mit Verfeinerungen des statistischen

Thomas-Fermi-Modells

der

Atomhulle

, die wesentliche Verbesserungen brachten. Ende der 1930er begann er, sich mit dem

Atomkern

zu beschaftigen. Bereits 1939 sprach er in einer weitgehend empirischen Analyse der Atomkerne, ihrer Bindungsenergien und Haufigkeiten erstmals von einem Schalenmodell, ohne jedoch uber die reine Begrifflichkeit hinauszugehen. Diese Formulierung war jedoch sehr vage gehalten, da zum einen das

Tropfchenmodell

von

Niels Bohr

(1936) die

Kernreaktionen

sehr gut beschrieb und die Vorstellung von

Bahnen

im Atomkern keinen Sinn zu haben schien. Die weitere Entwicklung wurde durch die Isolierung Deutschlands im

Zweiten Weltkrieg

verzogert, so dass sich Jensen erst Ende der 1940er wieder intensiver mit der Thematik auseinandersetzen konnte. Erst 1948 gelang ihm durch die Annahme einer starken

Spin-Bahn-Kopplung

der Durchbruch zu einer Erklarung der

Magischen Zahlen

(veroffentlicht mit

Otto Haxel

,

Hans E. Suess

),

[4]

deren Bedeutung fur die Stabilitat der Atomkerne schon langer bekannt war ? gleichzeitig kam in den

USA

Maria Goeppert-Mayer auf das gleiche Ergebnis, nachdem ihr

Enrico Fermi

die Moglichkeit einer starken Spin-Bahn-Kopplung vorgeschlagen hatte. In der Folge kam es zu einem regen Austausch zwischen Jensen und Goeppert-Mayer, der zu einem fast vollstandigen Verstandnis der Eigenschaften der leichteren Atomkerne fuhrte. 1955 veroffentlichten die beiden gemeinsam in dem Buch

Elementary Theory of Nuclear Shell Structure

eine detaillierte Darlegung des Verstandnisses der Atomkerne. Fur diese Leistung wurde den beiden 1963 eine Halfte des Nobelpreises fur Physik zu gleichen Teilen zugesprochen, die andere Halfte ging an

Eugene Wigner

.

1950 beschrieb er mit Helmut Steinwedel

Riesenresonanzen

mit einem Zweiflussigkeitsmodell von Protonen- und Neutronenflussigkeit. 1955 fuhrte er mit seinem Schuler

Berthold Stech

die

Chirale Symmetrie

in die Theorie der schwachen Wechselwirkung ein, ein Vorlaufer der spateren

V-A-Theorie

von

Richard Feynman

und

Murray Gell-Mann

(1958).

Er beantragte am 29. Dezember 1937 die Aufnahme in die

NSDAP

und wurde ruckwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 5.361.642).

[5]

Der Grund hierfur soll gewesen sein, dass seine Frau ihr Medizinstudium sonst nicht fortsetzen hatte durfen. Wahrend der Zeit des Nationalsozialismus verhinderte er gemeinsam mit anderen die Deportation des judischen Physikers

Richard Gans

.

[6]

[7]

Obwohl Jensen dem Entnazifizierungsausschuss diverse Entlastungszeugnisse vorlegen konnte, die seine Regime-kritische Haltung belegen, wurde ihm die Parteimitgliedschaft und die Mitarbeit am deutschen Uranprojekt zur Last gelegt. 1947 wurde er zunachst in die Kategorie IV (?Mitlaufer“) eingestuft. Erst im Juli 1949 wurde Jensen rechtskraftig entlastet.

[7]

Nach ihm ist der

J. Hans D. Jensen Preis

der Klaus-Tschira-Stiftung benannt, der mit Gastprofessuren fur theoretische Physiker an der Universitat Heidelberg verbunden ist.

- Hans-Arwed Weidenmuller

:

Jensen, Hans.

In:

Neue Deutsche Biographie

(NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974,

ISBN 3-428-00191-5

, S. 410 (

Digitalisat

).

- K. Scharnberg:

Hans Jensen, Physiker und Nobelpreistrager - Opportunist oder Widerstandler im Dritten Reich?

GNT-Verlag, 2020,

ISBN 978-3-86225-123-0

.

- Michael Jung:

Eine neue Zeit. Ein neuer Geist? Eine Untersuchung uber die NS-Belastung der nach 1945 an der Technischen Hochschule Hannover tatigen Professoren unter besonderer Berucksichtigung der Rektoren und Senatsmitglieder.

Hrsg. v. Prasidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2020,

ISBN 978-3-7319-1082-4

, S. 239?246. (

vollstandig als PDF-Dokument

)

- Otto Haxel, J. Hans D. Jensen, Hans E. Suess:

Zur Interpretation der ausgezeichneten Nucleonenzahlen im Bau der Atomkerne

. In:

Die Naturwissenschaften

.

Band

35

,

Nr.

12

, 1948,

S.

376?376

,

doi

:

10.1007/BF00594911

.

- Hans E. Sueß, Otto Haxel, J. Hans D. Jensen:

Zur Interpretation der ausgezeichneten Nucleonenzahlen im Bau der Atomkerne: 2. Mitteilung

. In:

Die Naturwissenschaften

.

Band

36

,

Nr.

5

, 1949,

S.

153?155

,

doi

:

10.1007/BF00585102

.

- Otto Haxel, J. Hans D. Jensen, Hans E. Suess:

On the ?Magic Numbers“ in Nuclear Structure

. In:

Physical Review

.

Band

75

,

Nr.

11

, 1. Juni 1949,

S.

1766?1766

,

doi

:

10.1103/PhysRev.75.1766.2

(englisch).

- J. Hans D. Jensen, Hans E. Sueß, Otto Haxel:

Modellmaßige Deutung der ausgezeichneten Nucleonenzahlen im Kernbau

. In:

Naturwissenschaften

.

Band

36

,

Nr.

5

, Mai 1949,

S.

155?156

,

doi

:

10.1007/BF00585103

.

- O. Haxel, J. H. D. Jensen, H. E. Suess:

Das Schalenmodell des Atomkerns

. In:

Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften

(=

Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften

).

Band

26

. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 1952,

ISBN 978-3-540-01623-6

,

S.

244?290

,

doi

:

10.1007/BFb0109313

.

- Maria Mayer Goeppert

, J. Hans D. Jensen:

Elementary theory of nuclear shell structure

(= Maria Mayer Goeppert [Hrsg.]:

Structure of Matter Series

). John Wiley & Sons, 1955 (englisch,

archive.org

).

- ↑

Letzte Ruhe fur Nobelpreistrager.

(mainpost.de)

- ↑

uni-heidelberg.de:

J.H.D.Jensen, Leben und Werk

- ↑

Nachruf auf Anne Jensen

(PDF) abgerufen am 28. August 2017.

- ↑

Otto Haxel, J. Hans D. Jensen, Hans E. Suess:

On the “Magic Numbers” in Nuclear Structure.

In:

Physical Review.

Band 75, 1949, S. 1766.

Zur Interpretation der ausgezeichneten Nukleonenzahlen im Bau der Atomkerns.

In:

Naturwissenschaften.

Band 35, 1949.

Modellmaßige Deutung der ausgezeichneten Nukleonenzahlen im Kernbau.

In:

Naturwissenschaften.

Band 36, 1949.

Modellmaßige Deutung der ausgezeichneten Nukleonenzahlen im Kernbau.

In:

Zeitschrift fur Physik.

Band 128, 1950, S. 295?311.

- ↑

Bundesarchiv R 9361-IX KARTEI/18241147

- ↑

Curriculum Vitae Prof. Dr. Johannes H. D. Jensen.

(PDF) Leopoldina,

abgerufen am 27. Februar 2019

.

- ↑

a

b

Kurt Scharnberg:

Hans Jensen, Physiker und Nobelpreistrager - Opportunist oder Widerstandler im Dritten Reich?

GNT-Verlag, Diepholz 2020,

ISBN 978-3-86225-123-0

,

S.

52–55

.

1901:

Rontgen

|

1902:

Lorentz

,

Zeeman

|

1903:

Becquerel

,

M. Curie

,

P. Curie

|

1904:

Rayleigh

|

1905:

Lenard

|

1906:

J. J. Thomson

|

1907:

Michelson

|

1908:

Lippmann

|

1909:

Braun

,

Marconi

|

1910:

van der Waals

|

1911:

Wien

|

1912:

Dalen

|

1913:

Kamerlingh Onnes

|

1914:

Laue

|

1915:

W. H. Bragg

,

W. L. Bragg

|

1916:

nicht verliehen

|

1917:

Barkla

|

1918:

Planck

|

1919:

Stark

|

1920:

Guillaume

|

1921:

Einstein

|

1922:

N. Bohr

|

1923:

Millikan

|

1924:

M. Siegbahn

|

1925:

Franck

,

Hertz

|

1926:

Perrin

|

1927:

Compton

,

C. T. R. Wilson

|

1928:

O. W. Richardson

|

1929:

de Broglie

|

1930:

Raman

|

1931:

nicht verliehen

|

1932:

Heisenberg

|

1933:

Schrodinger

,

Dirac

|

1934:

nicht verliehen

|

1935:

Chadwick

|

1936:

Hess

,

C. D. Anderson

|

1937:

Davisson

,

G. P. Thomson

|

1938:

Fermi

|

1939:

Lawrence

|

1940?1942:

nicht verliehen

|

1943:

Stern

|

1944:

Rabi

|

1945:

Pauli

|

1946:

Bridgman

|

1947:

Appleton

|

1948:

Blackett

|

1949:

Yukawa

|

1950:

Powell

|

1951:

Cockcroft

,

Walton

|

1952:

Bloch

,

Purcell

|

1953:

Zernike

|

1954:

Born

,

Bothe

|

1955:

Lamb

,

Kusch

|

1956:

Shockley

,

Bardeen

,

Brattain

|

1957:

Yang

,

T.-D. Lee

|

1958:

Tscherenkow

,

Frank

,

Tamm

|

1959:

Segre

,

Chamberlain

|

1960:

Glaser

|

1961:

Hofstadter

,

Moßbauer

|

1962:

Landau

|

1963:

Wigner

,

Goeppert-Mayer

,

Jensen

|

1964:

Townes

,

Bassow

,

Prochorow

|

1965:

Feynman

,

Schwinger

,

Tomonaga

|

1966:

Kastler

|

1967:

Bethe

|

1968:

Alvarez

|

1969:

Gell-Mann

|

1970:

Alfven

,

Neel

|

1971:

Gabor

|

1972:

Bardeen

,

Cooper

,

Schrieffer

|

1973:

Esaki

,

Giaever

,

Josephson

|

1974:

Ryle

,

Hewish

|

1975:

A. N. Bohr

,

Mottelson

,

Rainwater

|

1976:

Richter

,

Ting

|

1977:

P. W. Anderson

,

Mott

,

Van Vleck

|

1978:

Kapiza

,

Penzias

,

R. W. Wilson

|

1979:

Glashow

,

Salam

,

Weinberg

|

1980:

Cronin

,

Fitch

|

1981:

Bloembergen

,

Schawlow

,

K. Siegbahn

|

1982:

K. Wilson

|

1983:

Chandrasekhar

,

Fowler

|

1984:

Rubbia

,

van der Meer

|

1985:

von Klitzing

|

1986:

Ruska

,

Binnig

,

Rohrer

|

1987:

Bednorz

,

Muller

|

1988:

Lederman

,

Schwartz

,

Steinberger

|

1989:

Paul

,

Dehmelt

,

Ramsey

|

1990:

Friedman

,

Kendall

,

R. E. Taylor

|

1991:

de Gennes

|

1992:

Charpak

|

1993:

Hulse

,

J. H. Taylor

|

1994:

Brockhouse

,

Shull

|

1995:

Perl

,

Reines

|

1996:

D. M. Lee

,

Osheroff

,

R. C. Richardson

|

1997:

Chu

,

Cohen-Tannoudji

,

Phillips

|

1998:

Laughlin

,

Stormer

,

Tsui

|

1999:

’t Hooft

,

Veltman

|

2000:

Alfjorow

,

Kroemer

,

Kilby

|

2001:

Cornell

,

Ketterle

,

Wieman

|

2002:

Davis Jr.

,

Koshiba

,

Giacconi

|

2003:

Abrikossow

,

Ginsburg

,

Leggett

|

2004:

Gross

,

Politzer

,

Wilczek

|

2005:

Glauber

,

Hall

,

Hansch

|

2006:

Mather

,

Smoot

|

2007:

Fert

,

Grunberg

|

2008:

Nambu

,

Kobayashi

,

Maskawa

|

2009:

Kao

,

Boyle

,

Smith

|

2010:

Geim

,

Novoselov

|

2011:

Perlmutter

,

Schmidt

,

Riess

|

2012:

Haroche

,

Wineland

|

2013:

Englert

,

Higgs

|

2014:

Akasaki

,

Amano

,

Nakamura

|

2015:

Kajita

,

McDonald

|

2016:

Thouless

,

Haldane

,

Kosterlitz

|

2017:

Barish

,

Thorne

,

Weiss

|

2018:

Ashkin

,

Mourou

,

Strickland

|

2019:

Peebles

,

Mayor

,

Queloz

|

2020:

Penrose

,

Genzel

,

Ghez

|

2021:

Manabe

,

Hasselmann

,

Parisi

|

2022:

Aspect

,

Clauser

,

Zeilinger

|

2023:

Agostini

,

Krausz

,

L’Huillier