Johann Walter

(alias

Johann Blanckenmuller

, auch

Johannes Walter

,

Johann Walther

; *

1496

in

Kahla

; †

10. April

1570

[1]

in

Torgau

) war ein

Komponist

,

Kantor

und Herausgeber des ersten

evangelischen

Chorgesangbuchs

(

Geistliches Gesangbuchlein

, 1524). Er hatte Anteil an der von

Martin Luther

eingeleiteten Reform der

Deutschen Messe

und vertonte zahlreiche deutsche Liedtexte Luthers. Mit seiner Herausgabe des

ersten evangelischen Gesangbuches

und der Schaffung des

Kantoreiwesens

hat er die Entwicklung der

evangelischen

Kirchenmusik

maßgeblich mitbestimmt. Walter gilt daher als

Urkantor der

evangelischen Kirche

.

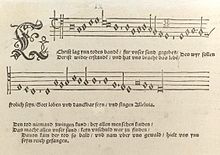

Christ lag in Todes Banden

in Walters

Chorgesangbuchlein

, 1524

Christ lag in Todes Banden

in Walters

Chorgesangbuchlein

, 1524

Johann Walter wurde 1496 als Sohn seines gleichnamigen Vaters im

ernestinischen

Kahla geboren und in der dortigen

Stadtkirche

getauft. Da sein Vater die ?Blanckenmuhle“ bewirtschaftete, wurde die Familie auch Blanckenmuller genannt. Aufgrund einer Sehschwache wurde der Sohn von einem Kahlaer Verwandten, ebenfalls namens Walter, aufgenommen und großgezogen.

Nach seinem Schulbesuch in Kahla und

Rochlitz

sowie nach seinem begonnenen Studium an der

Universitat Leipzig

kam er, nachdem er sich mit seinem

Eyn geystlich Gesangk Buchleyn

von 1524 am ernestinischen Hof als Komponist beworben hatte, um 1525 als Sanger (

Bass

)

[2]

und Komponist in die kursachsische Hofkapelle nach

Torgau

. Der auf eine reichhaltige Hofmusik bedachte Kurfurst

Friedrich der Weise

verstarb im selben Jahr. Sein Nachfolger, Kurfurst

Johann der Bestandige

, legte keinen Wert auf Figuralmusik und loste 1526 die Hofkantorei auf, nachdem Walter noch im Herbst 1525 zusammen mit Martin Luther in Wittenberg die Reform der ?

deutschen Messe

“ in die Wege geleitet hatte.

Um sich weiterhin musikalisch betatigen zu konnen, grundete Walter 1526 die Stadtkantorei, eine Gruppe sangesfreudiger erwachsener Torgauer Burger, mit denen er (zusammen mit den Chorschulern) die neue Kirchenmusik einstudierte und in der

Marienkirche

auffuhrte. Damit war eine neue Struktur burgerlich-evangelischen Musizierens geschaffen, die schnell auf andere Gemeinden ubergriff, zu einer ganz neuen Institution, dem evangelischen Kantoreiwesen, avancierte und noch heute in den Kantoreien der Kirchgemeinden weiterlebt. Deshalb gilt Johann Walter als

?Urkantor“ der evangelischen Kirche

.

1530 wurde außerdem ein besonderes Schulkantorat fur Johann Walter eingerichtet, das die Unterweisung der Schuler in Musik vorsah. Einer seiner Torgauer Schuler war Georg Otto (1550?1618), der wiederum Lehrer von

Heinrich Schutz

wurde. Im gleichen Jahr komponierte er die beiden Passionen (

Matthaus-Passion

und

Johannes-Passion

), die der Maßstab der deutschen ?protestantischen“ Passionen wurde (und weiterhin in der Liturgie zum Palmsonntag und Karfreitag in Leipzig verwendet wurden bis weit in das 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts). Mehrere kurfurstliche Zuwendungen stockten das knappe Schulgehalt auf, so dass Walter 1532 ein Hauschen erwerben konnte.

Zehn Jahre nach ihrer Grundung wurde die Stadtkantorei schließlich auch finanziert: Seit 1536 erhielt sie vom neuen Kurfursten

Johann Friedrich dem Großmutigen

eine jahrliche Stiftung sowie uber den Gemeinen Kasten der Stadt weitere Gelder, mit denen Notenbucher angeschafft werden konnten, die Walter zum Teil selbst herstellte. Walters großter Wunsch ? seine Mitwirkung in den Hofgottesdiensten ? blieb ihm noch lange verwehrt. Erst anlasslich einer großen Furstenhochzeit 1542 durfte die Stadtkantorei mitwirken, und erst nach der Weihe der

evangelischen Schlosskapelle

1544 nahmen die uber Gehalter und Schulzulagen verguteten Dienste am Hof regelmaßigen Charakter an.

Dieser fur Walter ideale Zustand hielt nicht lange an, denn infolge des

Schmalkaldischen Krieges

gelangte Torgau in

albertinischen

Besitz. Kurfurst

Moritz

ernannte Walter zwar zum Kapellmeister seiner 1548 neu gegrundeten Hofkantorei, doch diesen hohen Posten fullte Walter aufgrund kirchenpolitischer und musikalischer Konflikte (

Leipziger Interim

, Engagement auslandischer Musiker) nicht lange aus. Nachdem die Kantorei wegen umfangreicher Baumaßnahmen am

Dresdner Schloss

erst 1550/1552 nach

Dresden

umgezogen war, ließ sich Walter 1554 pensionieren und ging nach Torgau zuruck. Er konnte noch die Weihe der seit 1554 genutzten neuen

Dresdner Schlosskapelle

mitgestalten.

Walters letzte Lebensjahre waren gepragt von Kompositionen und Dichtungen, die er seinen ehemaligen Landesherren widmete. So wie er als Komponist seine Karriere am ernestinischen Hof begann, so beschloss er sein musikalisches Wirken in großer Dankbarkeit den ernestinischen Fursten gegenuber. Als Johann Walter im Jahr 1570 im Alter von 74 Jahren starb, blickte er auf 45 Jahre zuruck, die er in Torgau verbracht hatte.

Einige Lieder (Texte, Melodien und Liedsatze) von Johann Walter sind heute noch im

Evangelischen Gesangbuch

(EG), zwei auch im

Mennonitischen Gesangbuch

(MG) enthalten.

- Melodien zu Texten Luthers

- Es spricht der Unweisen Mund wohl

(mit dem Text

Herr, fur dein Wort sei hoch gepreist

von

David Denicke

, EG 196)

- Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen

(EG 518), fur die Johann Walter eine altere Vorlage aus

Salzburg

bearbeitet hat

- Ein feste Burg ist unser Gott

(EG 362), die Melodie entstand zumindest unter Mitwirkung von Johann Walter oder stammt sogar uberwiegend von ihm

[3]

- Weitere Melodien

- Der Herr ist mein getreuer Hirt

(EG 274)

- All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu

(EG 440, MG 195)

- Texte

- Herzlich tut mich erfreuen

(EG 148)

- Allein auf Gottes Wort will ich mein Grund und Glauben bauen

(EG 195)

- Text und Melodie

Das erstmals 1371 erwahnte

Torgauer Gymnasium

tragt seit 1995 seinen Namen. Die Torgauer Kantorei geht auf Johann Walter zuruck und ist bis heute nach ihm benannt. In Torgau erinnert zudem die Ausstellung ?Klang & Glaube“ im restaurierten Priesterhaus an das Wirken Johann Walters.

Die Kantorei der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Walters Geburtsort Kahla heißt seit 1956 ebenfalls ?Johann-Walter-Kantorei“,

[4]

der dortige Kinder- und Jugendchor seit 2015 ?Johann-Walter-Kurrende“. 2006 wurde ein

Asteroid

nach Johann Walter benannt:

(120481) Johannwalter

.

In Walters Heimatstadt Kahla soll seiner kirchenmusikalischen Bedeutung mit dem Bau der neuen

Johann-Walter-Orgel

in der

Stadtkirche St. Margarethen

ein Denkmal gesetzt werden. Das Konzept umfasst zwei Orgeln: eine Hauptorgel auf der oberen Westempore und einer Chororgel (Positiv) mit doppeltem Stimmungssystem. Beide Instrumente sollen separat oder einander erganzend gespielt werden. Im ersten Bauabschnitt wird das Chorpositiv gefertigt, die Hauptorgel folgt in einer spateren Ausbaustufe.

[5]

Mit der

Johann Walter Plakette

werden Personlichkeiten gewurdigt, die sich um die Pflege der Musiktradition und des Musiklebens in Sachsen besondere Verdienste erworben haben. Diese Auszeichnung wird vom

Sachsischen Musikrat

seit 2002 alle zwei Jahre vergeben.

[7]

Gestaltet wurde die Plakette (eine Sinuskurve in Kombination mit einem Kirchenfensterbogen) vom Torgauer Bildhauer Torsten Freche.

Johann-Walter-Platz (Kahla)

Johann-Walter-Platz (Kahla)

Ein Platz am Ende der Bahnhofstraße in Kahla ist nach Walter benannt. Er soll in der nachsten Zeit neu gestaltet werden.

- Johannes Walter, Lob und Preis der loblichen Kunst Musica 1538

. Faksimile-Neudruck. Mit einem Geleitwort hg. von Wilibald Gurlitt. Barenreiter, Kassel 1938.

- Matthias Herrmann

(Hrsg.):

Johann Walter, Torgau und die evangelische Kirchenmusik

. Mit Beitragen von

Uwe Schirmer

,

Joachim Stalmann

,

Friedhelm Brusniak

,

Erich Siptitz

,

Jurgen Herzog

,

Christa Maria Richter

und einem Geleitwort von

Christian Thielemann

. Verlag Klaus-Jurgen Kamprad, Altenburg 2013,

ISBN 978-3-930550-94-4

.

- Christa Maria Richter:

Johann Walter aus Sicht der neu entdeckten Textdokumente.

In:

Matthias Herrmann

(Hrsg.):

Johann Walter, Torgau und die evangelische Kirchenmusik.

Altenburg 2013, S. 127?164.

- Christa Maria Richter:

Walter-Dokumente.

In: Matthias Herrmann (Hrsg.):

Johann Walter, Torgau und die evangelische Kirchenmusik.

Altenburg 2013, S. 166?317.

- Christa Maria Richter:

Johann Walter (1496?1570) ? Begrunder der evangelischen Kirchenmusik. Leben und Werk

(=

Schriften des Torgauer Geschichtsvereins.

Bd. 13.) Sax Verlag, Beucha / Markkleeberg 2020.

- Siegmar Keil:

?Die Music ist ein himlisch kunst“: Der Kantor und Lutheraner Johann Walter (1496?1570).

In:

Mitteldeutsches Jahrbuch fur Kultur und Geschichte.

Bd. 17. Bonn 2010, S. 38?49.

- Walter Blankenburg

:

Johann Walter. Leben und Werk.

Schneider, Tutzing 1991,

ISBN 3-7952-0618-9

.

- Paul Gerhard Aring:

WALTER, Johann(es) alias J. Blankenmuller.

In:

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

(BBKL). Band 13, Bautz, Herzberg 1998,

ISBN 3-88309-072-7

, Sp. 239?240

(

Artikel/Artikelanfang im Internet-Archive

)

.

- Herbert von Hintzenstern:

Johann Walter (1496-1570). Der erste lutherische Kantor und Komponist.

In:

≫Laudate Dominum≪: Achtzehn Beitrage zur thuringischen Kirchengeschichte. Festgabe zum 70. Geburtstag von Landesbischof D. Ingo Braecklein

(=

Thuringer kirchliche Studien.

Bd. 3). Berlin 1976, S. 91?97.

PDF-Datei

- Martin Bender:

Allein auf Gottes Wort. Johann Walter ? Kantor der Reformation.

Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1971.

- Robert Eitner

:

Walther, Johann

.

In:

Allgemeine Deutsche Biographie

(ADB). Band 41, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 110?113.

- Friedhelm Brusniak

:

Walter, Johannes.

In:

Neue Deutsche Biographie

(NDB). Band 27, Duncker & Humblot, Berlin 2020,

ISBN 978-3-428-11208-1

, S. 362?364 (

Digitalisat

).

- Hans-Joachim Bottcher

:

Walter (alias Blankenmuller), Johann(es).

In:

Bedeutende historische Personlichkeiten der Dubener Heide.

AMF, Nr. 237, 2012, S. 103.