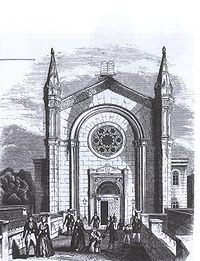

Neuer Tempel in der Poolstraße 1844

Neuer Tempel in der Poolstraße 1844

Der Israelitische Tempelverband zu Hamburg (kurz: ITV) ist eine judische Gemeinde in der Freien- und Hansestadt Hamburg. Sie gilt als Muttergemeinde des weltweiten Reformjudentum und wurde im Jahr 1817 durch

Eduard Kley

begrundet.

Sie gilt als eine der ersten reformierten, modernen Synagogen der Welt, und der Gebetritus gilt als die erste Liturgie des Reformjudentums. Die historisch bedeutsame Synagoge bestand seit 1818 zunachst an der Ersten Brunnenstraße, von 1844 bis 1931 in der Poolstraße und von 1931 bis 1938 in der Oberstraße.

Seit 2004 fuhrt die Gemeinde ihre Arbeit als altkorporierter Verband fort, ist die zweite judische Gemeinde in Hamburg und hat 343 Mitglieder (Stand 2024). Die Gemeinde setzt sich fur eine Wiederherstellung ihrer fruheren Gemeindestruktur ein und fordert die Restitution des Tempels in der Poolstraße als international bedeutendes Denkmal.

[1]

[2]

[3]

Der

Jacobson Tempel

in Seesen (rechts)

Der

Jacobson Tempel

in Seesen (rechts)

Der Tempel in der Ersten Brunnenstraße/Steinstraße (1818?1844)

Der Tempel in der Ersten Brunnenstraße/Steinstraße (1818?1844)

Gleichzeitig mit der

Judenemanzipation

in der

Hamburger Franzosenzeit

bildete sich in Deutschland eine an der judischen

Aufklarung

(

Haskala

) orientierte

Reformbewegung

des

Judentums

, die eine religiose Erneuerung hervorrief, die heute vor allem in Nordamerika fortbesteht.

Israel Jacobson

,

Hoffaktor

von

Jerome Bonaparte

, grundete seit 1801 als erster in

Seesen

und spater in

Kassel

die reformorientierte judische

Jacobsonschule

und Schulsynagoge.

Nach dem Niedergang des nach franzosischem Vorbild, dem

Consistoire central israelite

, eingerichteten Konsistoriums im

Konigreich Westphalen

, dessen Prasident er war, grundete Jacobson 1815 private Tempel-Veranstaltungen in Berlin, bei denen unter anderen die Prediger

Isaak Levin Auerbach

,

Eduard Kley

,

Karl Siegfried Gunsburg

und

Leopold Zunz

gottesdienstliche Vortrage mit Gebeten, Gesang und Orgelmusik hielten.

[4]

Altglaubige Kreise bewirkten allerdings ein Regierungsdekret, was die Schließung dieser Tempelveranstaltungen befahl. Einer der Prediger, Eduard Kley, wurde nach Hamburg berufen, um als Oberlehrer und Schulleiter die

judische Freischule

zu leiten.

Kley hielt an Sonntagen Religionsvortrage fur die Kinder offentlich, so dass auch Erwachsene teilnehmen konnten. Diese Andachten waren nach dem Berliner Vorbild von Choralen begleitet und fanden derart Anklang, dass aus dieser Bewegung des Reformjudentums heraus 65 judische Hausvater im Dezember 1817 in Hamburg den

Neuen Israelitischen Tempelverein

grundeten. Kley arbeitete an einem stark modifizierten liturgischen

Gebetbuch

mit, das auch neue Hymnen in deutscher Sprache enthielt. Auf das Ziel vom Wiederaufbau des

Jerusalemer Tempels

wurde verzichtet und durch Umdeutung durch den hiesigen Tempel und die Gerechtigkeit fur alle Volker ersetzt. Das neue Gebetbuch des Tempelvereins war die erste umfassende judische Reformliturgie und erregte Widerstand im herkommlichen Judentum in Hamburg.

[5]

Am 18. Oktober 1818, dem Gedenktag der

Volkerschlacht

, wurde in diesem Sinne ein erstes Gotteshaus in der sudlichen Neustadt (Erste Brunnenstraße) eingeweiht. Dabei waren auch Honoratioren wie

Meyer Israel Bresselau

,

Lazarus Gumpel

und Ruben Daniel Warburg. Beim Hamburger Tempel handelte es sich um den ersten offiziellen deutschen reformsynagogischen Ort mit Orgel, deutscher Predigt und gemischtem Chorgesang.

[6]

Drei fuhrende Prediger im Tempel aus der Anfangszeit: Eduard Kley, Gotthold Salomon und Naftali Frankfurter.

Drei fuhrende Prediger im Tempel aus der Anfangszeit: Eduard Kley, Gotthold Salomon und Naftali Frankfurter.

Das Innere des Tempels in der Ersten Brunnenstraße

Das Innere des Tempels in der Ersten Brunnenstraße

Wahrend der

Leipziger Messe

1820 wurden Gottesdienste im Stil des Hamburger Tempels gehalten, die die Reformbewegung auch im Ausland allgemein bekannt machten. In den USA wurde 1842 nach Hamburger Vorbild der Tempel

Har Sinai

in

Baltimore

gegrundet. Diese Gemeinde hatte das umstrittene Hamburger Tempelgebetbuch ubernommen. 1845 folgten in

New York City

der

Temple Emanu El

. Heute gibt es in den USA sehr viele Reformgemeinden nach Hamburger Vorbild.

[7]

Besondere Merkmale der Reformen waren die Neuordnung des Gottesdienstes, die eine Orientierung an den christlich-protestantischen Gottesdienst nicht leugnen konnte, die Ahnlichkeit zwischen der Amtstracht der Pastoren und Rabbiner und die Neugestaltung der Synagoge als

Tempel

:

Die

Predigt

wurde als besonderer Bestandteil des

Gottesdienstes

in deutscher Sprache gehalten und der Rabbiner im

Ornat

ubernahm eine besondere Rolle im Gottesdienst, der bisher in der Regel allein vom

Chasan (Kantor)

gehalten wurde. Von Eduard Kley wurde die

Bar Mitzwa

(religiose Mundigkeit, erstes offentliches Vorlesen aus der Tora fur Jungen) durch eine Art judischer

Konfirmation

fur Jungen und Madchen ersetzt. Die Gebete wurden teilweise in deutscher Sprache oder nach

sefardischem

Vorbild gemaß dem Aufsehen erregenden

Hamburger Gebetbuch

gesprochen oder gesungen. Die Frauenraume wurden als

Empore

gestaltet und nicht mehr vergittert. Das Gotteshaus hieß

Tempel

. Damit wurde die ausschließliche Orientierung auf das Ziel aufgegeben, den

Tempel in Jerusalem

wieder aufzubauen.

[8]

Diese Reformen fuhrten zum ersten

Hamburger Tempelstreit

. Die Grundung des Neuen Tempelvereins erregte inhaltlich großes Aufsehen. Fur die Orthodoxie inakzeptabel war, dass wesentliche Teile der alten hebraischen Ordnung (

Seder

) fehlten. Der bedeutende Gegenspieler der Hamburger Reformbewegung Chacham

Isaak Bernays

, nannte 1841 in einer offentlichen Bekanntmachung die Gebetstexte ?Verstummelung“, ?Abweichung“ und ?Zerstorung“ des Gebetgeistes. Ein spater fur den Rabbiner Jacob Sonderling wichtig werdendes Beispiel ist das Fehlen des Gebets

Kol Nidre

am Vorabend zum

Versohnungstag

. Viele Texte wurden gekurzt.

Ein besonderer Aspekt war auch, dass das Ziel, ins

Heilige Land

zuruckzukehren umgedeutet wurde. Der Tempel brauchte nicht im palastinensischen Jerusalem wieder aufgebaut zu werden, weil es ihn hier gab. Einschlagig wurde der Satz in einer Predigt Salomons von 1825 ?Dies ist die Mitte unseres Neuen Jerusalems“ ? ?…eine deutlichere Abkehr und starkere Identifikation mit der neuen Heimat ist unvorstellbar“

[9]

Programmatisch und provokant wirkte die fur das Bethaus gewahlte Bezeichnung ?Neuer Tempel“, die als deutliche Abkehr einer Sehnsucht nach Jerusalem verstanden wurde und eine Identifikation mit dem deutschen Vaterland zum Ausdruck brachte. Statt der Bitte um Ruckkehr nach Israel hieß es im neuen Gebetbuch (Hamburger Tempelgebetbuch von 1841) nunmehr ?Befreiung von Unterdruckung und Ungerechtigkeit“ in ihren jeweiligen Landern.

[10]

Streit unter den judischen Gemeinden gab es auch formalrechtlich. Es war unklar, welche Organisation zur Vertretung der Juden in Hamburg berechtigt war. Der Hamburger Senat schlichtete 1819 die Auseinandersetzung einfach dadurch, dass er eine Trennung der judischen Gemeinde verbot. Es gab danach

eine

Deutsch-Israelitische Gemeinde Hamburgs (DIGH) mit mehreren Kultusverbanden, eine Neuerung, die als

Hamburger System

bekannt wurde: (Der Deutsch-Israelitische Synagogen-Verband, der Israelitische Tempel-Verband

[11]

und die

Dammtor-Synagoge

).

Seit den 1840er Jahren vollzog sich mit der Emanzipation der Juden ihre rechtliche Verbesserung bis hin zur Gleichstellung. Nach dem

Hamburger Brand

von 1842 gehorte sie zu den Konsequenzen, die man aus den Mangeln der alten Strukturen zog.

[12]

Durch Hamburger Ratsbeschluss wurden am 5. Dezember 1842 Erwerbseinschrankungen fur Israeliten aufgehoben und 1860 durch eine Reform der Staatsverfassung die Rechtsstellung der Juden erheblich verbessert. Aus dieser veranderten Lage heraus wurde ein Neubau des Tempels beschlossen. Der

Neue Tempel

(Name fur die Reformsynagoge

und

fur die Tempelgemeinde) in der Poolstraße 12?13 wurde vom Tempelverein ab 1829 geplant, weil der erste provisorische Tempel im Alten Steinweg Ecke Brunnenstraße zu klein geworden war. Der Tempelverein hatte sich inzwischen von 65 (1817) auf etwa 800 (1841) zum Teil wohlhabende Mitglieder vergroßert und der Bau des Gotteshauses wurde Anfang der 1840er Jahre beantragt und genehmigt. Der Tempel wurde ein paar Tage vor dem judischen Neujahrsfest

Rosch ha-Schana

am 5. September 1844 um 19 Uhr feierlich eingeweiht. Die Grundsteinlegung des Tempels fand 1842 nicht offentlich statt, weil der Tempelverein die Burger, die durch den Brand obdachlos geworden waren, nicht bruskieren wollte.

Der von seinem reformorientierten Onkel

Salomon Heine

aus Hamburg unterstutzte Dichter

Heinrich Heine

sah die Gefahren, die von einer

religiosen Spaltung

des Judentums ausgehen konnen, und charakterisierte die Hamburger Situation Ende 1843 ? also kurz vor der Fertigstellung des Poolstraßentempels ? folgendermaßen:

- ?Die Juden teilen sich wieder ein

- In zwei verschiedne Parteien;

- Die Alten gehn in die Synagog’,

- Und in den Tempel die Neuen.

- Die Neuen essen Schweinefleisch,

- Zeigen sich widersetzig,

- Sind Demokraten; die Alten sind

- Vielmehr aristokratzig.

- Ich liebe die Alten, ich liebe die Neu’n -

- Doch schwor ich, beim ewigen Gotte,

- Ich liebe gewisse Fischchen noch mehr,

- Man heißt sie geraucherte Sprotte.“

[13]

Der Neue Tempel Innenansicht am Einweihungsabend 1844 mit Blick auf die Apsis.

Der Neue Tempel Innenansicht am Einweihungsabend 1844 mit Blick auf die Apsis.

Der Tempel in der Poolstraße wurde von 1842 bis 1844 nach Planen des Architekten Johann Hinrich Klees-Wulbern erbaut.

[14]

Gabriel Riesser

erreichte 1843, dass der Poolstraßentempel auf den Namen des Tempelvereins gekauft und eingetragen werden durfte. Zuvor mussten Juden ? im Gegensatz zu den christlichen Konfessionen ? Synagogen auf den Namen einer Privatperson erwerben.

Die Fassade des Eingangsteilgebaudes im Westen wurde von zwei seitlich stehenden achteckigen Turmen nach der Art von

Minaretten

flankiert und nahm sowohl Elemente des

maurischen

[15]

als auch des

klassizistisch

-

neogotischen

Baustils auf. Das Portal des Gebaudes trug als Inschrift ein hebraisches

Chronostichon

. Die Ubersetzung lautet: ?Gesegnet, der da kommt im Namen des Ewigen.“ ((

Ps

118,26

EU

))

Etliche Teile des Baus entsprachen nicht den herkommlichen Baumustern fur Synagogen und wiesen auf das Reformprogramm hin. Außergewohnlich war ein die Vorhalle eroffnendes großes Tor als gemeinsamer Eingang fur Frauen und Manner. Links vom Tordurchgang fuhrte eine Treppe zur Chorempore sowie zur von

Paul Rother

gebauten Orgel. Beides befand sich also uber der Vorhalle und dies war fur einen orthodoxen Ritus ganzlich ungebrauchlich, auch weil der teilweise bezahlte gemischte Chor von oben und außerhalb des Hauptschiffes vortrug, obwohl ublicherweise ein Knabenchor unten in engem Kontakt zur Gemeinde sang. Herkommlich, namlich getrennt untergebracht, war dagegen die Frauengarderobe uber die genannte linke Vorhallentreppe erreichbar, rechts gegenuber befand sich die Mannergarderobe.

[16]

Das 40 m × 23 m große Hauptschiff mit

Bogendach

bot Platz fur 380 Manner.

Der

Almemor

, ein erhohter Platz mit Lesepult, auf dem aus der

Tora

gelesen wird, war unverziert und stand nicht mehr beherrschend im Zentrum der Synagoge, sondern an der Apsis. Der sakrale Bereich mit dem

Toraschrein

, die Predigtkanzel und das Lesepult waren also in unmittelbarer Nahe zueinander angeordnet.

[17]

Fur die Frauen waren 260 Platze auf den unvergitterten Seitenemporen bestimmt, die einen Blickkontakt mit den Mannern ermoglichten. Diese Abweichungen vom herkommlichen Baumuster ließen den Neuen Tempel in den Augen der Orthodoxie fur einen judischen Gottesdienst ungeeignet erscheinen.

[18]

Die Lage des Tempels war ein Kompromiss zwischen einer freistehenden Synagoge und einer Hinterhofsynagoge. Der Tempelverein war verpflichtet worden, vier direkt an der Poolstraße stehende Hauser zusammen mit dem Grundstuck fur den Tempel zu kaufen. Diese Vorderhauser an der Poolstraße wurden ? auch aus finanziellen Grunden ? nicht abgerissen. Es blieb jedoch ein großer Vorplatz vor dem Gotteshaus, so dass der Tempel auf Bildern den Eindruck einer freistehenden Synagoge machte. Die rechtliche Gleichberechtigung mit den christlichen Konfessionen war noch nicht erreicht und dies notigte zu Kompromissen.

[19]

In der Poolstraße fand 1931 der letzte Gottesdienst statt und das Tempelgebaude diente danach dem Tempelverband als Magazin. 1937 wurde es verkauft. Ihm blieben die Zerstorungen der

Reichspogromnacht

1938 erspart: Es war keine aktive Synagoge mehr und die

Nationalsozialisten

sahen bei Hinterhofsynagogen zudem die Gefahr, dass das Feuer auf die Nachbargebaude ubergriff. Im Zweiten Weltkrieg wurden im ehemaligen Tempel Schulbanke gelagert. Von dem ehemaligen dreischiffigen Gotteshaus sind heute noch die Reste der westlichen Vorhalle und das ostliche

Apsis

gebaude als unverbundene Kriegsruinen erhalten, das Hauptschiff wurde Juli 1944 durch einen Bombentreffer der Alliierten zerstort.

Die musikalische Gestaltung des Tempelgottesdienstes war eine aufsehenerregende Reform. Dass in einer Synagoge ein Chor auf der Empore zu Orgelbegleitung sang, war etwas vollkommen Neues und loste heftige Diskussionen aus.

[20]

Der Organist war nicht der

Kantor

, denn am Sabbat war es Juden untersagt ein Instrument zu spielen.

[21]

Der erste Kantor der Tempelgemeinde

David Meldola

fuhrte

sefardische

Melodien ein und verrichtete die Gebete mit der sefardischen Aussprache, die zwar im Ruf sprachwissenschaftlicher Korrektheit stand

[22]

, aber gegenuber der ublichen

aschkenasischen

Sprechweise als empfindlicher Bruch der Tradition galt. Teilweise wurde sogar die melodische Rezitation der Gebete und der Bibeltexte als unzeitgemaß angesehen und durch einfaches Vorlesen ersetzt. Fur die Gesange und Chorstucke im Tempel wurden außerdem neue Kompositionen geschrieben.

Der Musikwissenschaftler Eric Werner behauptete, dass

Felix Mendelssohn

fur die Einweihung des Tempels in der Poolstraße das Chorstuck

Der 100. Psalm

(

Jauchzet dem Herrn, alle Welt

) komponiert habe.

[23]

Es sind Teile eines Schriftverkehrs zwischen dem Vorsitzenden des Hamburger Tempelvereins

Maimon Fraenkel

und Felix Mendelssohn erhalten, in dem eine solche Komposition erbeten wurde. In diesem Schriftwechsel ging es unter anderem darum, ob die

lutherische

Psalmubersetzung (die Felix Mendelssohn bevorzugte) oder die von

Moses Mendelssohn

, dem Großvater von Felix, genommen werden sollte. Der 100. Psalm wurde bei der Eroffnungsfeier wahrend des Toraeinzugs vermutlich jedoch auf Hebraisch gesungen.

[24]

Vermutlich stammt stattdessen eine Fassung des 24. oder 25. Psalms fur die Eroffnung des Tempels von Felix Mendelssohn.

[25]

Erst nach der

Marzrevolution

1848 nahmen auch die konservativeren Gemeinden musikalische Anregungen auf. Sie ließen seitdem teilweise auch in ihren Synagogen Orgeln einbauen. Gemaß einer Zahlung von 1933 verfugten damals 74 judische Gemeinden in Deutschland uber eine Orgel.

[26]

Seit 1855 teilte sich Joseph de Mose Piza das

Chazzanamt

mit David Meldola. Beide gehorten der Portugiesisch-Judischen Gemeinde an, was ungewohnlich war. Meldola ging 1859 in den Ruhestand, Piza starb 1879. Nachfolgende Kantoren am Tempel waren Ignaz Mandl (der von 1884 bis 1922 auch Beamter des Verbandes war

[27]

),

Moritz Henle

(1879 bis zu seinem Tod 1925) und Leon Kornitzer (1913 bis zur Emigration 1939).

Einladungskarte fur die Eroffnungsfeier des Tempels Poolstraße 1844

Einladungskarte fur die Eroffnungsfeier des Tempels Poolstraße 1844

Prediger am neuen Israelitischen Tempel

, Lithographie aus

Friedrich Georg Buek

:

Album hamburgischer Costume.

(1847)

Prediger am neuen Israelitischen Tempel

, Lithographie aus

Friedrich Georg Buek

:

Album hamburgischer Costume.

(1847)

Im Tempel gab es von 1818 bis 1922 jeweils zwei Rabbiner. Alle Rabbiner am Tempel waren

promoviert

. Erster Rabbiner war

Eduard Kley

der 1840 von

Naphtali Frankfurter

abgelost wurde. Im Anfangsjahr 1818 wurde als zweiter Rabbiner

Gotthold Salomon

berufen, der 1857 in den Ruhestand ging. Kley und Salomon widmeten sich wie auch alle Nachfolger dem Unterricht an Schulen. Fur den Nachfolger von Gotthold Salomon sah das geschaltete Stelleninserat ? wohl aus Spargrunden ? einen unverheirateten Theologen vor, was fur einen Rabbi sehr ungewohnlich war.

[28]

Auf Hermann Jonas (ab 1858) folgte 1889

Caesar Seligmann

, der 1902 nach Frankfurt ging.

In der Anfangszeit des Hamburger Tempels betrieben die Prediger und Kantoren die Reform so stark, dass sich teilweise auch innerhalb der Tempelgemeinde Widerstande von Mitgliedern bildeten, denen die Reformen zu weit gingen. Bis in die 1860er Jahre hinein wurden am Freitagabend zwei Gottesdienste abgehalten. Der erste war die ubliche

Sabbateroffnung

vor dem hauslichen

Vorabendsegen

bei Einbruch der Dunkelheit, der zweite war dagegen als Konzession an die Geschaftsleute auf eine spate Abendstunde gelegt worden.

[29]

Als Nachfolger fur den verstorbenen Naftali Frankfurter wurde 1867 der als orthodox geltende Max Sanger angestellt. Jetzt kehrte sich die Situation in ihr Gegenteil um: Die Prediger wurden konservativer und versuchten hier und da Reformen ruckgangig zu machen oder abzuschwachen. 30 Jahre nach der Einfuhrung der sephardischen Aussprache fuhrte der Kantor

Moritz Henle

die aschkenasische wieder ein

[30]

[31]

[28]

und die Rabbiner ließen sich wieder

Geistliche

nennen, im Gegensatz zum provokanten Reformausdruck

Prediger

.

Die Grundung der liberalen

Hochschule fur die Wissenschaft des Judentums

in Berlin, an der

Abraham Geiger

1872 bis zu seinem Tod 1874 lehrte, wurde mit Distanz beobachtet. Der Tempel bevorzugte Prediger, die Absolventen des

Judisch-Theologischen Seminars in Breslau

waren.

Auf Max Sanger folgte 1883 David Leimdorfer. Von 1902 bis 1908 war

Paul Rieger

als zweiter Prediger aktiv und 1908 kam

Jacob Sonderling

dazu. Sonderling war im Ersten Weltkrieg als

Feldrabbiner

an der

Ostfront

tatig. 1914 hielt er zu

Jom Kippur

auf Armeebefehl

Kaiser Wilhelms

einen Feldgottesdienst ab. Sonderling hielt die Trennung, die das Gebetbuch hervorgerufen hatte, fur falsch und suchte mit dem Begriff Klal Yisrael (judisches Solidaritatsempfinden) die Einheit aller Juden mit dem Liberalismus zu verbinden. Hatte man in der Reform bisher das Liberale in Gegnerschaft zum Orthodoxen betont, so warb Sonderling nun dafur, Klal Yisrael quasi nationalistisch uber den Liberalismus zu stellen.

Der reiche amerikanische Banker

Henry Budge

, der nach dem Tod seines Vaters aus den USA wieder zuruck nach Hamburg gezogen war, bot dem Tempelverband eine Million Mark fur ein neues Tempelgebaude an. Die Bedingung war allerdings, dass Frauen und Manner zusammen sitzen. Jacob Sonderling war schockiert und lehnte das Angebot strikt ab.

Leimdorfer starb 1922. Sonderling emigrierte 1922 in die USA und wurde Rabbiner in

Los Angeles

. Er war dort mit

Thomas Mann

und

Arnold Schonberg

befreundet. 1923 folgte als alleiniger Rabbiner

Schlomo Rulf

, der allerdings 1926 nach Bamberg ging.

Die Amtseinfuhrung des letzten Oberrabbiners

[32]

Bruno Italiener

Januar 1928 wurde als eine große Feier gestaltet. Unter seiner Leitung sei die Tempelgemeinde zu einer lebendigen judischen Gemeinschaft geworden, heißt es in Berichten.

[33]

Nach Auflosung des Tempelverbandes und Schließung des Tempels Oberstraße wurden reformorientierte Gottesdienste unter der Leitung von Rabbiner

Joseph Norden

bis 1942 zu dessen

Deportierung

und spateren Ermordung noch im

B’nai-B’rith-Logensaal

durchgefuhrt.

Rabbiner Eduard Kley

Rabbiner Eduard Kley

Rabbiner Gotthold Salomon

Rabbiner Gotthold Salomon

- Meyer Israel Bresselau

(1817-1832)

- Marcus Robinow (1817-1839)

- Seckel Isaac Frankel (1817-1827)

- Leo Wolf (1817-1825)

- Gerson Gabriel Cohen (1820-1829)

- Joseph Joshua Levy (1828-1831)

- Hermann Engel (1829-1837)

- Joseph Warendorff (1830-1842)

- Adolph Gobert (1831-1835)

- Maimon Franken (1832-1848)

- Joel Gabriel Cohen (1838-1840)

- Elkan Joseph Jonas (1837-1846)

- Dr. jur. Gabriel Riesser

(1840-1843)

- Alexander Julius Saalfeld (1842-1846)

- Siegmund Robinow

(1843-1847)

- Samuel Israel (1846-1849)

- Ferdinand Julius (1846-1850)

- Adolph Hinrichsen (1847-1857)

- Adolph Alexander

(1848-1856)

- Adolph Arnold (1849-1853)

- Eduard Bauer (1850-1854)

- Hirsch Cohnheim (1851-1859)

- Benjamin Aron Simon (1854-1882)

- Henry Gowa (1856-1867)

- Sally Elkan (1857-1876)

- Moritz Liepmann (1859-1885)

- August Sanders (1866-1869)

- Meyer Bernhardt (1869-1890)

- Philipp Louis Bauer (1869-1875)

- Isaac Abrahamson Delbanco (1869-1875)

- Ferdinand Jacobson

(1869-1909)

- Joseph Schonfeld (1869-1909)

- Malta Wulff (1874-1884)

- Simon Hauer (1876-1882)

- Joseph Hermann Friedlander (1882-1886)

- Otto May (1884-1896)

- Benedict Schonfeld (1885-1905)

- Moritz Meyer Da Costa (1886-1913)

- Leopold Jacobi (1890-1896)

- Ferdinand Seligmann (1890-1901)

- Sigismund Weil (1895-1914)

- Albert Hauer (1897-unbekannt)

- Robert Hinrichsen (1902-1917)

- Hermann Rothschild (1905-1907)

- Joseph Bar Lippmann

(1907-1928)

- Heinrich Levi (1907-1933)

- Max Kimmelstiel (1913-1922)

- Leo Liebmann Stern (1914-1937)

[37]

- Max Friedlander (1917-unbekannt)

- Daniel Munden (1933-1943, ermordet in Sobibor)

[38]

- 1942 illegale Schließung der Gemeinde

- 2004 Weiterfuhrung der Gemeinde als altkorporierter Religionsverband

- Felix Eppstein (2004-2016)

- Galina Jarkova (2016-heute)

Nordliche

Neustadt

(ca. 1880, noch vor dem Bau der Kaiser-Wilhelm-Straße) mit 'Tempel' und 'Erholung'

Nordliche

Neustadt

(ca. 1880, noch vor dem Bau der Kaiser-Wilhelm-Straße) mit 'Tempel' und 'Erholung'

In den Jahren 1857 und 1858 wurde in direkter Nachbarschaft zum Poolstraßentempel die

Kohlhofensynagoge

errichtet. Sie war die erste freistehende Synagoge in Hamburg.

Im Jahre 1861 fuhrte Hamburg als erster Staat in Deutschland die

Zivilehe

ein, was einen Einschnitt besonders in die judische Gemeindeautonomie bedeutete. Die Konsequenzen aus der Verfassungsreform von 1860 wurden durch das

Gesetz betreffend die Verhaltnisse der hiesigen israelitischen Gemeinden

vom 4. November 1864 gezogen: Der Gemeindezwang wurde aufgehoben und die Moglichkeit des Austritts aus der Gemeinde eroffnet.

Die judischen Hausvorstande zahlten ihre Steuern an die gemeinsame Deutsch-Israelitische Gemeinde. Zehn Prozent davon konnte man fur einen der Kultusverbande bestimmen. Eine Finanzierung des Tempelverbandes geschah außerdem durch Vermietung der Sitzplatze im Tempel.

War der Tempelverband in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts durch ihre Reformen sehr bekannt geworden, so hatte die Gemeinde doch in der zweiten Halfte nicht mehr den erwarteten Zulauf. Auch wenn der Tempelverein sich vorwiegend aus wohlhabenden Mitgliedern zusammensetzte, gab es immer wieder Geldprobleme. Die orthodoxen Synagogen waren popularer, wesentlich mitgliederstarker und dadurch auch finanziell besser abgesichert als der Tempel.

War der Tempelverein ursprunglich auch aus einer Schulreformbewegung entstanden, so scheiterten letztlich die Schulleiter des Tempels. Kinder wohlhabender Eltern blieben nach anfanglichem Eifer spater dem Unterricht fern.

[39]

Ahnlich wie die ?Montagsvorlesungen“, die Dr. Seligmann seit 1889 in der ?Erholung“ (einem großen Saal im Valentinskamp) einfuhrte, begann seit 1910 eine Sonntagsveranstaltung, die allgemein Anklang fand.

[40]

Die Prediger Dr. Leimdorfer und Dr. Sonderling hielten monatlich abwechselnd religios-wissenschaftliche Vortrage im Tempel ohne Ornat. Zwar wurde dies vereinzelt vom orthodoxen Judentum als

Sonntagsgottesdienst

angeprangert, aber die Kritik war langst nicht mehr so emotional wie im fruhen 19. Jahrhundert, denn die orthodoxen Rabbiner sahen in der Tempelgemeinde keinen starken Gegner mehr und die Prediger wurden moderater.

Kachelrelief. Detail aus der steinernen Inschrift der Apsis Poolstraße.

Kachelrelief. Detail aus der steinernen Inschrift der Apsis Poolstraße.

Heute werden die Ruinen gewerblich genutzt oder verfallen. In der Westportal-Ruine sind eine Autowerkstatt, eine Goldschmiede und dahinter eine Schlosserei untergebracht. Es gibt insgesamt vier Gedenktafeln, die auf die ehemalige Synagoge hinweisen.

[41]

Zwar ist vor Ort keine Gedenkstatte eingerichtet, aber das Denkmalschutzamt der Hamburger Kulturbehorde hat das Ensemble Poolstraße 11, 12, 13, 14 (also sowohl die Reste der ehemaligen Hinterhofsynagoge als auch die dazugehorigen Wohnhauser an der Straßenfront Poolstraße) 2003 in die Denkmalschutzliste eingetragen.

[42]

Außerdem ist der ehemalige Tempel in

Listen judischer Geschichte als Gedenkstatte

eingetragen. Zwei Hamburger Kunstler haben sich intensiv mit dem Tempel in der Poolstraße auseinandergesetzt und Kunstwerke mit Bezug zum Tempel geschaffen:

Am 23. und 24. August 2003 entwarf der Kunstler Arne Kubitz auf der Veranstaltung ?Art meets Großneumarkt“ in Hamburg vor den Augen des Publikums ein Modell des Tempels in der Poolstraße aus Teilen alter Schreibmaschinen unter dem Motto ?Spurensuche“.

[43]

Der Kunstler Heiner Studt erstellte vier Großgrafiken zum Tempel, außerdem eine mehrteilige Bilderfolge zu den dort verbliebenen Innenraumen der Westportal-Ruine.

-

Die Ruine der Westfassade Autowerkstatt

-

Direkt durch den Eingang gesehen

-

Grafik der Apsis von Heiner Studt

-

Notbedachung im Fruhjahr 2020

Der besorgniserregende Zustand des ehemaligen Reformtempels erregte internationales Aufsehen; im Fruhjahr 2019 begannen erste Notmaßnahmen

[44]

um weiteren Verfall zu verhindern. Vor Jahren bekam die Ruckwand der Apsis bereits eine Stutzmauer. Eine Spezialfirma entfernte einen Baum, der bereits durch das Dach gewachsen war und brachte ein Notdach an. Im Dezember 2020 kaufte die Stadt Hamburg das Teilgrundstuck

[45]

und sprach sich fur den Erhalt der Ruine aus. Ein Nutzungskonzept soll erarbeitet werden, das wohnen und erinnern verbindet. Ziel ist es, judisches Leben wieder sichtbar und den Ort offentlich zuganglich zu machen, und ihn als Denkmal zu erhalten.

Bei einer Pressekonferenz am 5. Februar 2024 forderte der Israelitische Tempelverband die Restitution der Poolstraße. Die Plane der Restaurierung mit einer Machbarkeitsstudie der Offentlichkeit prasentiert. Die Plane wurden durch den Berliner Architekten Jost Haberland vorgestellt, der auch 2024 die neue Synagoge in Potsdam entworfen hat. Bereits im Vorfeld hat die Gemeinde das Denkmalamt der Freien- und Hansestadt unter der Leitung von Anna Joss den Status eines Nationaldenkmal eingefordert. Neben dem Wiederaufbau der orthodoxen Synagoge am Bornplatz forderte die Gemeinde den Senat und die Burgerschaft der Stadt Hamburg fur Gleichbehandlung und Forderung zu sorgen. Der Israelitische Tempelverband werde seit Jahren vom Senat und der Burgerschaft benachteiligt

[46]

. Nun verlangt die Gemeinde die komplette Ubernahme der veranschlagten 20. Mio. Euro Baukosten und Betriebskosten.

Der Tempel in der Oberstraße

Der Tempel in der Oberstraße

Das Innere Oberstraße

Das Innere Oberstraße

Mahnmal am Tempelgebaude Oberstraße

Mahnmal am Tempelgebaude Oberstraße

Ende des 19. Jahrhunderts erschien vielen Juden das Wohnumfeld im alten Judenviertel der

Neustadt

als beengt und zu armlich. 1861 wurde die

Torsperre

Hamburgs aufgehoben und 1865 die Gewerbefreiheit eingefuhrt. Besonders aber nach dem Abschluss der Judenemanzipation mit der

Reichsgrundung

1871 und dem gleichzeitigen Beginn der

Grunderjahre

wurden die Stadtteile jenseits des neuen

Dammtors

um das

Grindelviertel

bevorzugtes Ansiedlungsziel der judischen Bevolkerung. Waren es 1895 noch 9211 judische Einwohner in der ?Stadt“ und 3858 in den Grindelvororten, so waren es 1925 nur noch 1453 (Stadt) und schon 10774 im Gebiet um den Grindel.

[47]

Diese neue Situation fuhrte zum Bau der

Neuen Dammtorsynagoge

und der

Hauptsynagoge am Bornplatz

.

Auch der Tempelverband baute in

Harvestehude

einen großeren Tempel mit bis zu 1200 Platzen in der Oberstraße 120, der 1931 eingeweiht wurde. Architekten waren

Felix Ascher

und

Robert Friedmann

. Die Fassade besteht aus Muschelkalk. Der Kubenbau im

Bauhausstil

fokussiert auf ein großes Fenster in Form eines stilisierten

siebenarmigen Leuchters

. Der Rabbiner Italiener sah in dieser fokussierenden Architektur eine

Alija

, ein Streben zur Hohe.

[48]

Unter dem Rabbiner Italiener und dem Oberkantor Kornitzer, der seit 1913 am Tempel wirkte, bluhte das Gemeindeleben in der Nahe der Alster Anfang der 1930er Jahre noch einmal besonders auf. Der Tempel hatte allerdings fast alle großen Reformen, fur die er in Amerika und Deutschland bekannt war, wieder ruckgangig gemacht. Das Zentrum des liberalen Judentums war inzwischen Berlin geworden. Die Spaltungen des Judentums waren vollzogen und konnten durch die konservativ werdenden Hamburger nicht ruckgangig gemacht werden.

1937 wurde unter der spurbaren Bedrohung ein besonderes Jahr des Feierns. Der

Sederabend

1937 wurde nicht wie ublich im familiaren Rahmen, sondern im Tempel Oberstraße unter großem Anklang

[49]

gemeinsam begangen und das 120-jahrige Jubilaum des Tempelvereins wurde mit Vortragen im Rahmen eines großen Festes gefeiert.

So enthusiastisch wie dieser neue Anfang begann, so traurig endete diese Zeit: Die neue Reformsynagoge in der Oberstraße wurde 1938 bei dem

Novemberpogrom

verwustet, geschandet, geschlossen und musste dann zwangsverkauft werden. Das Gebaude uberstand den Krieg allerdings außerlich heil. ? Reformorientierte Gottesdienste wurden nach Schließung des Tempels Oberstraße bis 1942 unter der Leitung von Rabbiner

Joseph Norden

im ehemaligen Logensaal des

B’nai-B’rith

-Ordens in der Hartungstraße 92 durchgefuhrt.

1953 kaufte der

NDR

(damals noch

NWDR

) das Gebaude und widmete es zu einem Konzertstudio um, dem heutigen

Rolf-Liebermann-Studio

. Das vor dem Gebaude stehende Mahnmal stammt von

Doris Waschk-Balz

.

Die Gemeinde des ?Neuen Israelitischen Tempel-Vereins in Hamburg“ fuhrt ihre Aktivitaten seit 2004 fort und hat heute 325 Mitglieder. Der Begriff Israelitischer Tempel wird jeweils fur die Gemeinde selbst, aber auch fur das Synagogengebaude verwendet.

[50]

Gebetbucher/Ordnungen

- Digitalisat

Exemplar der

Harvard University Library

- Meyer Israel Bresselau

/Seckel Isaak Frankel:

[Seder ha’avoda]. Ordnung der offentlichen Andacht fur die Sabbath- und Festtage des ganzen Jahres. Nach dem Gebrauch des Neuen-Tempel-Vereins in Hamburg.

Hamburg 1819,

Digitalisat

, Exemplar der Freimann-Sammlung.

- Gebetbuch fur die offentliche und hausliche Andacht der Israeliten: nach dem Gebrauch des Neuen Israelitischen Tempels in Hamburg.

B.S. Berendsohn, Hamburg 1841.

- Digitalisat

der 2. Auflage von 1845, Exemplar der

Bodleian Library

- Allgemeines israelitisches Gesangbuch, eingefuhrt in dem Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg.

Hamburg: In Commission bei Perthes und Besser 1833 (

Digitalisat

).

- Melodieen zum neuen israelitischen Gesangbuche verfasst und eingerichtet von

J. F. Schwenke

.

Hamburg 1833.

Schriften der Tempelprediger (Auszug)

- Gotthold Salomon

:

Predigten in dem Neuen Israelitischen Tempel.

Erste Sammlung. J. Ahrons, Hamburg 1820.

- Digitalisat

des Exemplars der Harvard University Library

- Eduard Kley, Gotthold Salomon:

Sammlung der neuesten Predigten: gehalten in dem Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg.

J. Ahrons, Hamburg 1826.

- Digitalisat

des Exemplars der

Harvard University Library

- Gotthold Salomon:

Festpredigten fur alle Feyertage des Herrn: gehalten im neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg.

Nestler, Hamburg 1829.

- Digitalisat

des Exemplars der Harvard University Library

- Gotthold Salomon:

Das neue Gebetbuch und seine Verketzerung.

Hamburg 1841.

- Caesar Seligmann

(1860?1950): (Hrsg. von Erwin Seligmann)

Erinnerungen

Frankfurt am Main 1975.

- David Leimdorfer:

Der Hamburger Tempel.

Hamburg 1889.

- David Leimdorfer (Hrsg.):

Festschrift zum hundertjahrigen Bestehen des Israelitischen Tempels in Hamburg 1818-1918

, Hamburg 1918.

- Bruno Italiener

:

Einziger Gott ? Einziges Volk.

Predigt-Cyklus. Gehalten an den Hohen Feiertagen 5697 (1936) im Hamburger Tempel, Hamburg 1936.

- Bruno Italiener (Hrsg.):

Festschrift zum 120jahrigen Bestehen des Israelitischen Tempels in Hamburg 1817?1837

. Hamburg 1937.

- Isaac Levin Auerbach

:

Die Wichtigsten Angelegenheiten Israels Erortert Und Vorgetragen in Predigten Bei Dem, in Leipzig, Nach Dem Vorbilde Des Neuen Tempelvereins Zu Hamburg Wahrend der Messen Stattfindenden Israelitischen Gottesdienste.

Leipzig 1828.

- Andreas Bramer

:

Judentum und religiose Reform. Der Hamburger Israelitische Tempel 1817?1938.

Dolling und Galitz Verlag, Hamburg 2000,

ISBN 3-933374-78-2

.

- Andreas Bramer:

Hamburger Tempelstreit.

In:

Dan Diner

(Hrsg.):

Enzyklopadie judischer Geschichte und Kultur

(EJGK). Band 2:

Co?Ha.

Metzler, Stuttgart/Weimar 2012,

ISBN 978-3-476-02502-9

, S. 529?532.

- Michael A. Meyer

:

Antwort auf die Moderne.

Bohlau, Wien 2000,

ISBN 978-3-205-98363-7

.

- Philipp Lenhard

:

Der Hamburger Tempelstreit. Kontinuitat und Neuanfang in Dibere Haberith.

In: Hamburger Schlusseldokumente zur deutsch-judischen Geschichte, 21. September 2017.

doi

:

10.23691/jgo:article-24.de.v1

- Harold Hammer-Schenk

:

Synagogen in Deutschland.

Zwei Bande, Hamburg 1981,

ISBN 3-7672-0726-5

.

- Julia Seidler:

Der Hamburger Prediger Gotthold Salomon (1784?1862) und sein Wirken fur das Reformjudentum.

Magisterarbeit (mscr), Berlin 2004.

- Ulrich Bauche

(Hrsg.):

Vierhundert Jahre Juden in Hamburg. Eine Ausstellung des Museums fur Hamburgische Geschichte vom 8. November 1991 bis 29. Marz 1992.

Dolling und Galitz, Hamburg 1991,

ISBN 3-926174-31-5

.

- Ursula Wamser/

Wilfried Weinke

(Hrsg.):

Eine verschwundene Welt. Judisches Leben am Grindel.

Uberarbeitete Neuauflage Hamburg 2006,

ISBN 3-934920-98-5

.

- Ruben Maleachi:

Die Synagogen in Hamburg.

Staatsarchiv Hamburg, maschinenschriftlich ohne Signatur. Veroffentlicht in:

Mitteilungen des Verbandes ehemaliger Breslauer und Schlesier in Israel e.B.

Nr. 46?47, Mai 1980.

- Institut fur die Geschichte der deutschen Juden

, Landeszentrale fur politische Bildung Hamburg:

Judische Statten in Hamburg ? Karte mit Erlauterungen.

3. Aufl. Hamburg 2001, unverkauflich.

- Institut fur die Geschichte der deutschen Juden (Hrsg.):

Das Judische Hamburg. Ein historisches Nachschlagewerk.

Wallstein, Gottingen 2006,

ISBN 978-3-8353-0004-0

.

- Irmgard Stein:

Judische Baudenkmaler in Hamburg.

Christians Hamburg 1984,

ISBN 3-7672-0839-3

.

- Wilhelm Mosel:

Wegweiser zu den ehemaligen Statten judischen Lebens oder Leidens in Hamburg.

Heft 1 -Neustadt/St. Pauli, Hamburg 1983. (Schriftenreihe der Deutsch-Judischen Gesellschaft Hamburg)

- Nachum T. Gidal

:

Die Juden in Deutschland. Von der Romerzeit bis zur Weimarer Republik.

Bertelsmann-Lexikon-Verl, Gutersloh [1988] 1997.

- www.itvhh.org

- Artikel zum Tempel vom Hamburger Denkmalschutzamt

- Der Tempel auf der Homepage des Kunstlers Arne Kubitz

- Englischsprachiger Artikel uber die 100.Psalm-Mendelssohn-These

- Dibere Haberith

(Worte des

Bundes

), eine Bekanntmachung der Hamburger

Beth Din

gegen den Tempel, mit Verbotsbriefen von 22 Rabbinern, u. a.

Moses Sofer

.

- Bramer, Andreas, “

Hamburger Tempelstreit

”, in:

Enzyklopadie judischer Geschichte und Kultur

, 7 Bande. J.B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag 2015.

- NDR am 11. Dezember 2020, Hamburger Senat rettet judische Tempelruine

- Video aus der Reihe Drei Minuten Denkmal; Der ehemalige Tempel in der Poolstraße, Denkmalschutzamt Hamburg

- Poolstraßen-Synagoge: Judische Gemeinde fordert Ruckgabe

am 18. Februar 2024 auf ndr.de (Video, 3 Min.)

- ↑

Suddeutsche Zeitung:

Wiederaufbau der Synagoge in Poolstraße gefordert.

5. Februar 2024,

abgerufen am 6. Februar 2024

.

- ↑

Radio Hamburg:

Judische Gemeinde fordert Wiederaufbau der Tempel-Ruine.

Abgerufen am 6. Februar 2024

.

- ↑

E. P. D. Import:

Hamburg: Reformjuden fordern Wiederaufbau ihrer Synagoge.

5. Februar 2024,

abgerufen am 6. Februar 2024

.

- ↑

Der neu-israelitische Tempel in Hamburg.

In:

Illustrirte Zeitung

Leipzig 1845 Nr. 82, IV. Band, Seite 55, 56.

- ↑

Michael A. Meyer

:

Antwort auf die Moderne

. Bohlau, Wien 2000, S. 92?100.

- ↑

Ursula Wamser/Wilfried Weinke (Hrsg.):

Eine verschwundene Welt: Judisches Leben am Grindel

. Uberarbeitete Neuauflage Hamburg 2006. S. 66.

- ↑

vgl. den Aufsatz von Rose

Proszowski

uber den Beginn des progressiven Judentums.

- ↑

Andreas Bramer,

Judentum und religiose Reform Der Hamburger Israelitische Tempel 1817?1938

Hamburg 2000.

- ↑

Kommentar Seidler 54.

- ↑

Seidler 47/48.

- ↑

Der Hamburger Senat tolerierte trotz Trennungsverbot 1819 noch vorlaufig und ausnahmsweise die Organisationsform

Verein

, siehe Dokument in: Andreas Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 132.

- ↑

Ulrich Bauche,

Vierhundert Jahre Juden in Hamburg

- ↑

Verse aus: Heinrich Heine,

Deutschland. Ein Wintermarchen

, Caput XXII

- ↑

Wulbern hatte schon das

Israelitische Krankenhaus

entworfen.

- ↑

Man sah im 19. Jahrhundert den maurischen Baustil nicht als islamisch, sondern als typisch judisch an. Spater wurde dieser Baustil neoorientalisch erneuert wie bei der

Alten Synagoge in Heilbronn

oder der

Neuen Synagoge in Berlin

.

- ↑

Die architektonischen Angaben uber die Raume im Tempel sind einer architektonischen Gebaudeskizze eines stadtebaulichen Wettbewerbs zu entnehmen. Die Skizze und Bauplane sind bei der Baubehorde einsehbar.

- ↑

Zielrichtung war eine Anlehnung an die Einheit von

Wort

und

Sakrament

, die nach dem Vorbild der

reformierten Kirchen

die

Predigt

besonders betonte.

- ↑

Julia Seidler:

Der Hamburger Prediger Gotthold Salomon (1784?1862) und sein Wirken fur das Reformjudentum.

Magisterarbeit (mscr), Berlin 2004, S. 59.

- ↑

Freistehende Gotteshauser waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein Privileg der christlich-konfessionellen Landeskirchen. Vgl. auch A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 42. In einem Schreiben der Tempeldirektion von 1841 an den Hamburger Senat zur Zeit des Bauantrags heißt es: ?Wir sind bei dem vorlaufig entworfenen Bauplane von der Ansicht ausgegangen, daß es der Gottesverehrung ebensowenig wurdig ist, das ihr gewidmete Haus den Blicken der Menge geflissentlich auszusetzen, als es ihr sorgsam zu entziehen.“ Schreiben der Tempeldirektion an den Senat vom 21. Juli 1841, Staatsarchiv Hamburg.

- ↑

A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 15 ? Der ungarische Rabbiner Aaron Chorin veroffentlichte 1818 ein Buch zur Verteidigung der Orgel in der Synagoge.

- ↑

Michael Kogelin, Zu Fuß durch das judische Hamburg, 2009, S. 112.

- ↑

A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 15.

- ↑

Eric Werner,

Felix Mendelssohn’s Commissioned Composition for the Hamburg Temple. The 100th Psalm (1844).

In: Musica Judaica 7/1 (1984?1985), S. 57. siehe auch:

diesen Webaufsatz von Hirsch

Schriftwechsel bis April 1844.

- ↑

Sitzungsprotokoll vom 18. Mai 1844 in: Andreas Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 191.

- ↑

Ralph Larry Todd:

Mendelssohn: Sein Leben ? Seine Musik

. Aus dem Englischen von Helga Beste.

Carus-Verlag

, Stuttgart 2008,

ISBN 978-3-89948-098-6

, S. 513 f.

- ↑

Encyclopaedia Judaica

, Artikel ?Music“, Bd. 12, S. 650.

- ↑

A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 248.

- ↑

a

b

Andreas Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 61.

- ↑

Ruben Maleachi:

Die Synagogen in Hamburg.

- ↑

Ruben Maleachi, Die Synagogen in Hamburg

- ↑

Wamser / Weinke, 2006, S. 67

- ↑

DFG-Viewer:

Festschrift zum hundertzwanzigjahrigen Bestehen des Israelitischen Tempels in Hamburg.

Abgerufen am 6. Februar 2024

.

- ↑

Wamser / Weinke, 2006, S. 67.

- ↑

Rabbiner Dr. Max Sanger aus Laupheim

, auf ggg-laupheim.de

- ↑

Leimdorfer, David

, auf dasjuedischehamburg.de

- ↑

Rabbiner Edward van Voolen

, auf itvhh.org

- ↑

Leo Liebmann Stern

, auf stolpersteine-hamburg.de

- ↑

Daniel Munden

, auf stolpersteine-hamburg.de

- ↑

Vgl. A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 69.

- ↑

Allgemeine Zeitung des Judentums

vom Marz 1910.

- ↑

Zwei verschiedene direkt an der Poolstraßen-Hauserfront (Nummern 11, 14), eins beim Apsisgebaude und eins bei der rechts benachbarten Schule. Letzteres enthalt auch Daten von Rabbinern.

- ↑

Ehemaliger Tempel Poolstraße.

Denkmalverein Hamburg,

abgerufen am 19. Februar 2024

.

- ↑

Ehemaliger israelitischer Tempel in der Poolstraße in Hamburg

, auf kuebitz.com

- ↑

Ehemaliger Tempel Poolstraße.

Abgerufen am 18. Marz 2021

.

- ↑

Pressemitteilung:

Kauf des Teilgrundstucks mit Uberresten.

In:

Pressemitteilung.

Hamburger Senat, 11. Dezember 2020,

abgerufen am 18. Marz 2021

.

- ↑

Alexander Diehl:

Hamburgs Umgang mit dem judischen Leben: Notorische Schieflage

. In:

Die Tageszeitung: taz

. 6. Februar 2024,

ISSN

0931-9085

(

taz.de

[abgerufen am 6. Februar 2024]).

- ↑

Stadt heißt in diesem Zusammenhang

Altstadt

/

Neustadt

, Grindelvororte heißt

Rotherbaum

/

Harvestehude

/

Eimsbuttel

. Angaben summiert aus einer umfangreichen Tabelle in Wamser / Weinke, S. 20.

- ↑

Bruno Italiener:Der neue Tempel August 1931; in: A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 260.

- ↑

A. Bramer:

Judentum und religiose Reform.

Hamburg 2000, S. 85.

- ↑

Satzung.

Abgerufen am 14. Dezember 2023

.

53.554166666667

9.9805555555556

Koordinaten:

53° 33′ 15″

N

,

9° 58′ 50″

O