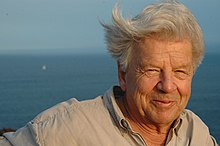

Irenaus Eibl-Eibesfeldt (2005)

Irenaus Eibl-Eibesfeldt (2005)

Irenaus Eibl-Eibesfeldt

(*

15. Juni

1928

in

Wien

; †

2. Juni

2018

in

Starnberg

[1]

) war ein

osterreichischer

Zoologe

,

Evolutionsbiologe

,

Verhaltensforscher

und Grunder des Fachs

Humanethologie

.

Gemeinsam mit

Konrad Lorenz

,

Hans Hass

und

Otto Koenig

erforschte er tierisches und menschliches Verhalten und setzte sich intensiv fur den Naturschutz ein.

Er beschrieb als erster die

Putzsymbiosen

von

Riffbarschen

, das

Turnierverhalten

der

Meerechsen

und das

Schwarmverhalten

bei Fischen sowie das Verhalten einiger Arten wie des

Putzerlippfisches

(

Labroides dimidiatus

) und des Putzer-Nachahmers

Aspidontus taeniatus

.

Auf

Galapagos

beschrieb er mehrere Unterarten der Meerechsen (

Amblyrhynchus cristatus

) und im Indischen Ozean einige Arten von

Rohrenaalen

.

Eibl-Eibesfeldt (rechts) und Hans Hass (1972)

Eibl-Eibesfeldt (rechts) und Hans Hass (1972)

Zu den Erfolgen seiner Arbeit gehoren die Erstellung des weltweit großten filmischen Dokumentationsprogrammes zum menschlichen Verhalten im Kulturenvergleich, die Entdeckung von Universalien im biologischen und kulturellen Verhalten des Menschen, die Errichtung einer Forschungsstation auf den Galapagosinseln und die Etablierung der Humanethologie als eines eigenstandigen Wissenschaftszweiges.

Eibl-Eibesfeldt auf den Galapagosinseln mit einer Riesenschildkrote (2006)

Eibl-Eibesfeldt auf den Galapagosinseln mit einer Riesenschildkrote (2006)

Irenaus Eibl-Eibesfeldt entstammte dem alten Regensburger Rittergeschlecht Eibl von Eibesfeldt. Sein Vater war

Botaniker

und lehrte Botanik an der

Hoheren Bundeslehr- und Bundesversuchsstation fur Wein-, Obst- und Gartenbau

in

Klosterneuburg

, seine Mutter war ausgebildete

Kunsthistorikerin

. Irenaus Eibl-Eibesfeldt wuchs in

Kierling

(heute Ortsteil von Klosterneuburg) auf, 1939 zog die Familie nach Wien. Bereits im Alter von zehn Jahren fing er an, sich fur die Tierkunde zu interessieren und hatte dank seiner Eltern Zugang zu Zeitschriften wie

Kosmos

.

Sein Vater starb im Marz 1941 an den Folgen eines Kriegsleidens aus dem

Ersten Weltkrieg

. Da sich nun seine Schulleistungen verschlechterten, wurde er in ein Internat eingeschult. Nachdem im Januar 1944 seine ganze Schulklasse zum Militardienst einberufen worden war, wurde er nach vierwochiger Ausbildung ? mit 15 Jahren ? Luftwaffen- und Flakhelfer in

Breitenlee

. In Phasen ohne Luftalarm wurden die Schuler in Breitenlee weiterhin von ihren Lehrern unterrichtet, was dazu beitrug, dass ihm sieben Jahre Gymnasialbesuch bescheinigt und die

Kriegsmatura

zuerkannt wurde. Daher konnte er bereits ab Mai 1945 an der weitgehend zerbombten, aber gerade wieder geoffneten

Universitat Wien

sein Studium der Naturwissenschaften beginnen.

[2]

Eibl-Eibesfeldt studierte von 1945 bis 1949 an der Universitat Wien

Biologie

,

Physik

,

Zoologie

und

Botanik

und war Schuler von

Ludwig von Bertalanffy

und

Wilhelm von Marinelli

, durch dessen zoologische Arbeitsgruppe er

Otto Koenig

kennenlernte, dessen Mitarbeiter er von 1946 bis 1949 war. Koenig hatte 1945 sechs leere Militarbaracken gegenuber von

Schloss Wilhelminenberg

eigenmachtig besetzt, das Gelande mit schriftlichen Zutrittsverboten umgeben und als

Biologische Station Wilhelminenberg

ausgewiesen, aus der spater das heutige

Konrad-Lorenz-Institut fur Vergleichende Verhaltensforschung

hervorging.

[3]

Der Teich auf dem Gelande der ?Station Wilhelminenberg“ trug maßgeblich dazu bei, dass Eibl-Eibesfeldt ? nach der Lehramtsprufung fur Naturgeschichte und Physik ? 1949 mit einer Studie zur Paarungsbiologie der

Erdkrote

(

Bufo bufo

) zum

Dr. phil.

promoviert

wurde.

[4]

In seiner Baracke zog er einen jungen

Dachs

auf und beschrieb unter anderem dessen

Spielverhalten

,

[5]

und nachdem im Winter zahlreiche Mause in den Baracken Unterschlupf suchten, entstand seine erste Studie zum Verhalten von

Nagetieren

.

[6]

Nachdem

Konrad Lorenz

1948 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Osterreich entlassen worden war, nahm er Kontakt zu der kleinen Wilhelminenberg-Gruppe auf und hielt fur sie Vorlesungen auf Grundlage des in der Gefangenschaft auf Zementsack-Verpackungen verfassten sogenannten ?russischen Manuskripts“,

[7]

das 1992 posthum aus dem Nachlass unter dem Titel

Die Naturwissenschaft vom Menschen. Eine Einfuhrung in die vergleichende Verhaltensforschung

herausgegeben wurde.

[8]

Zugleich entstand zwischen Eibl-Eibesfeldt und Lorenz eine enge freundschaftliche Beziehung, weswegen Eibl-Eibesfeldt bis 1950 zeitweise auch in

Altenberg

(

Niederosterreich

) am

Institut fur Vergleichende Verhaltensforschung

von Konrad Lorenz tatig war, das ab Februar 1949 von der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften gefuhrt wurde.

[9]

Auf Initiative von Lorenz wechselte er 1951 gemeinsam mit

Wolfgang Schleidt

als

wissenschaftlicher Assistent

zur entstehenden

Forschungsstelle fur Vergleichende Verhaltensforschung

am damaligen Max-Planck-Institut fur Meeresbiologie im westfalischen

Buldern

. Ab 1956 war er im neugegrundeten

Max-Planck-Institut fur Verhaltensphysiologie

im bayrischen

Seewiesen

tatig.

1953?54 nahm er an der von

Hans Hass

geleiteten ersten

Xarifa

-Expedition in die Karibik und zu den Galapagosinseln teil. Er war fasziniert vom Artenreichtum der dortigen Okosysteme und entwarf eine Denkschrift zum Schutz der Inseln. 1957 erfolgte im Auftrag der UNESCO und IUCN eine zweite Reise nach Galapagos zur Aufnahme und Dokumentation der okologischen Situation. Seine Initiativen fuhrten zur Grundung der

Charles-Darwin-Forschungsstation

auf

Santa Cruz

und zur Einrichtung von Schutzgebieten.

[10]

[11]

1957?1958 war er wissenschaftlicher Direktor der zweiten Xarifa-Expedition von Hans Hass in den Indischen Ozean, 1961 Gastprofessor an der University of Chicago (Dept. of Psychology). 1963 habilitierte er sich im Fach Zoologie (Verhaltensbiologie) an der

Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen

, lehrte zunachst als Privatdozent, wurde 1969 dort zum

außerplanmaßigen Professor

fur Zoologie ernannt, 1970 zum Professor. 1996 wurde er

emeritiert

. Ab 1997 war er Ordentliches Mitglied des Humanwissenschaftlichen Zentrums (HWZ) der Munchner Universitat.

Eibl-Eibesfeldt spricht in einem Interview uber seine Arbeit mit Konrad Lorenz und Hans Hass

Die Expeditionen weckten sein Interesse daran, das menschliche Verhalten im Allgemeinen und die angeborenen Verhaltensweisen im Besonderen zu erforschen. Aus seinen Forschungsansatzen entwickelte sich mit der

Humanethologie

eine neue wissenschaftliche Disziplin.

1970 wurde Irenaus Eibl-Eibesfeldt in Seewiesen Leiter der Arbeitsgruppe fur Humanethologie. 1971 erhielt er die Goldene

Bolsche-Medaille

der

Kosmos-Gesellschaft

. 1972 grundete er zusammen mit namhaften deutschen, osterreichischen und Schweizer Naturwissenschaftlern und Publizisten wie Konrad Lorenz,

Otto Koenig

,

Paul Leyhausen

,

Bernhard Grzimek

,

Horst Stern

,

Heinz Sielmann

,

Josef H. Reichholf

und anderen die

Gruppe Okologie.

Von 1975 bis 1996 leitete er die selbststandige

Forschungsstelle fur Humanethologie in der Max-Planck-Gesellschaft

in Seewiesen.

Eibl-Eibesfeldt war Mitglied zahlreicher in- und auslandischer wissenschaftlicher Institutionen, darunter der

Deutschen Zoologischen Gesellschaft

, der

Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina

,

[12]

der

American Association for the Advancement of Science

, der Australian Forensic Society, der Sudwestafrikanischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und der Polnischen Akademie fur Sexualforschung. Von 1986 bis 1993 war er Prasident der International Society for Human Ethology. 1990 gehorte er zu den Grundern der

Europaischen Akademie der Wissenschaften und Kunste

und der Konrad-Lorenz-Gesellschaft fur Umwelt- und Verhaltenskunde e. V. Zeitweilig war er auch Direktor des von ihm mitgegrundeten

Ludwig-Boltzmann-Instituts

fur Stadtethologie in Wien. Seit 1998 war er zudem Beiratsmitglied der

Heinz-Sielmann-Stiftung

. Er war Grundungsmitglied im

P.E.N.-Club Liechtenstein

.

1995 wurde Eibl-Eibesfeldt mit dem

Großen Verdienstkreuz

des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, 1998 mit dem

Osterreichischen Ehrenkreuz fur Wissenschaft und Kunst I. Klasse

. Er war

Ehrendoktor

der Universitaten

Salamanca

und

Bologna

.

Eibl-Eibesfeldt wohnte in

Socking

[13]

und war seit Februar 1950 verheiratet mit Lorle Siegel, die er 1947 kennengelernt hatte als sie zur gleichen Zeit wie er an der Universitat Wien Biologie studierte. Aus der Ehe gingen die Kinder Bernolf und Roswitha (1955?2022)

[14]

hervor.

Ein Paar brutender Fregattvogel

Ein Paar brutender Fregattvogel

Bereits auf den beiden

Xarifa

-Expeditionen standen Fragen der Kommunikation im Fokus seines Interesses. Er begann damit, so verschiedenartige Phanomene wie die Turnierkampfe der Galapagos-

Meerechsen

, die von ihm entdeckten

Putzsymbiosen

der Korallenfische und die Zeremonien der Balz und Brutablosung der

Fregattvogel

und flugunfahigen Kormorane unter einem gemeinsamen theoretischen Aspekt zu studieren. Weitere Schwerpunkte seines Interesses bildeten Fragen der Verhaltensentwicklung und Ontogenese. Seine Experimente trugen entscheidend zur Klarung des Streits um das Angeborene im Verhalten der Sauger bei. Seine tierethologische Forschung schloss Eibl-Eibesfeldt mit dem ?Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung“ 1967 ab (8. Auflage 1999).

Nach zwanzig Jahren der Forschung im Rahmen der Tier-Ethologie und Marinebiologie wandte sich Eibl-Eibesfeldt in den 1960er Jahren der Erforschung des menschlichen Verhaltens zu. Dabei ging es um die Frage, inwieweit sich Hypothesen zur

Phylogenese

von Verhaltensweisen auch auf das menschliche Verhalten ubertragen ließen. Wahrend zahlreicher Forschungsaufenthalte in

Afrika

,

Sudamerika

und

Ostasien

untersuchte er unter anderem die Mimik diverser Volksstamme und wies Universalien nach, also universelle und mutmaßlich angeborene Gemeinsamkeiten, etwa beim Zeigen von Wut,

[15]

Trauer, Erstaunen, Verlegenheit, Freude und selbst beim Grußen (siehe:

Augengruß

).

Feldaufnahme aus dem Jahr 1978 in West-Neuguinea

Feldaufnahme aus dem Jahr 1978 in West-Neuguinea

?[I]m Ererbten [finden wir] eine uns Menschen verbindende Bezugsbasis. Kulturell sind wir Menschen voneinander oft so getrennt, als waren wir verschiedene Arten, biologisch dagegen verkorpern wir eine Einheit. Wir teilen gewisse universelle Verhaltensweisen ebenso wie bestimmte ethische Normen. Wir gleichen einander uber die Kulturen hinweg in wesentlichen Punkten unserer Motivationsstruktur ...“

?

Irenaus Eibl-Eibesfeldt

:

Der vorprogrammierte Mensch

, 1973, S. 13f.

Seine Studien mit taub und blind Geborenen und sein kulturvergleichendes Forschungsprogramm zu menschlichem Verhalten trugen entscheidend zur Etablierung der Humanethologie als Verhaltensbiologie und Teildisziplin der Ethologie bei. 1984 veroffentlichte er das erste Lehrbuch der Humanethologie (?Die Biologie des menschlichen Verhaltens“, in 5. Auflage 2004), das 1989 in englischer Ubersetzung erschien.

Im Rahmen eines Langzeitprojektes zur Erforschung menschlichen Verhaltens dokumentierte er in Film und Ton ungestellte soziale Interaktionen des Alltags, Rituale und andere Aktivitaten von Menschen in verschiedenen Kulturen, die er in regelmaßigen Abstanden uber einen Zeitraum von vierzig Jahren besuchte: die Kalahari-

Buschleute

(!Ko, G/wi und !Kung, Namibia und Botswana), die

Himba

(Namibia), die

Yanomami

(Oberer Orinoko, Venezuela), die

Eipo

(West-Neuguinea) und die Trobriand-Insulaner (Papua-Neuguinea). Die Dokumentation dieser bis heute fortgefuhrten Forschungen beherbergte bis 2014 das Humanethologische Filmarchiv in der Max-Planck-Gesellschaft, Andechs, seit Mitte 2014 die

Senckenberg Gesellschaft fur Naturforschung

in Frankfurt. Insgesamt sind dort 350 Kilometer des analogen

Filmmaterials

von Eibl-Eibesfeldt archiviert.

[16]

San-Gruppe im sudlichen Afrika

San-Gruppe im sudlichen Afrika

Eibl-Eibesfeldt hatte sich bereits in seinen tierethologischen Forschungen auf Fragen der inner- und zwischenartlichen Kommunikation spezialisiert und auf die Verhaltensweisen, welche diese begleiten (z. B. Ritualisation). Von Anbeginn stand bei seinen humanethologischen Untersuchungen auch die

nonverbale Kommunikation

im Vordergrund. Uber das mimische und gestische Verhaltensrepertoire hinaus trat dabei immer auch der Kontext der Situation ins Blickfeld, der eine soziale Deutung des Geschehens erlaubte und eine breitere thematische Perspektive eroffnete: Geben und Nehmen ? die Kooperationsbereitschaft des Menschen ? Tauschrituale, Grußrituale, Strukturen der Gemeinschaftsbildung, Familiaritat und kunstliche Verwandtschaftssysteme, Strategien der Konflikt- und Angstbewaltigung und die soziale Rolle von Festen. Der Antagonismus von Rang- und Dominanzstreben einerseits sowie den Verhaltensweisen der Liebe und Fursorglichkeit andererseits wurden dabei immer wieder als die Eckpfeiler des menschlichen Sozialverhaltens thematisiert. Vor allem die theoretische Verankerung der prosozialen Veranlagungen im phylogenetischen Erbe des Menschen stand im Widerspruch zu den damals gangigen sozialkritischen Theorien. Nach diesen stellten die Fahigkeiten zu Kooperation und Fursorge allein das Ergebnis von Sozialisationsprozessen ohne Berucksichtigung biologischer Grundlagen dar.

Uber das Verhalten hinaus sind daher auch die Themen menschliche Emotionalitat, Konzepte der Wahrnehmung, Prozesse des Erkennens und der Bewusstseinsbildung Teile des Theorien- und Forschungsspektrums der Humanethologie. Der Schritt in eine

Kulturethologie

erwies sich von Anbeginn an als unvermeidlich. Viele der Ahnlichkeiten zwischen stammesgeschichtlicher und kultureller Ritualisierung sind Ergebnis ahnlicher Anforderungen seitens der Umwelt und damit im gleichen Sinne wirkender Selektionsdrucke (Analogie, Konvergenz). Bereits 1970 erschien ?Liebe und Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen“, 1975 ?Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung“. Beides sind heute noch Longseller und Klassiker der Verhaltensforschung.

Die Frage, wie sich auch beim Menschen unter kulturell veranderten Umweltbedingungen Verhaltensweisen durchsetzten und erhielten, die zu den phylogenetisch erworbenen zahlen, beschaftigte Irenaus Eibl-Eibesfeldt bis in die Erforschung des modernen sozialen Verhaltens. Angepasstheit kann das Ergebnis stammesgeschichtlicher, kulturgeschichtlicher und individualgeschichtlicher Entwicklung sein. Wenn das Uberleben einer Art uber den Anpassungswert an ihre Umwelt definiert wird, stellt sich die Frage der Wirksamkeit von Selektionsdrucken. Dies entspricht einem evolutionsbiologischen Ansatz. Da der Informationserwerb uber unsere Umwelt Wahrnehmungsprozesse mit einschließt, sind Anpassungen auch im Sinnesbereich zu berucksichtigen.

Die Aktionssysteme, die einem Verhalten zugrunde liegen, bedurfen zu ihrer Entstehung und dem Erwerb von Information eines langeren Zeitraumes, als fur Lernprozesse notig ware. Dabei kann man die einem Verhalten zugrunde liegenden unmittelbaren (

proximaten

) Ursachen und Ausloser untersuchen, die das physiologische Zusammenspiel in Gang setzt, oder nach der (

ultimaten

) Funktion fragen, die ein Verhalten erfullt.

Die kulturelle Evolution der Vergesellschaftung des Menschen zu großeren Verbanden brachte u. a. einen Beschleunigungsdruck mit sich, dem die Anpassungsfahigkeit des Menschen nur teilweise gewachsen war. Das Aufbauen auf alteren Strukturen des Ausdrucks- und Verhaltensrepertoires, die aus der langen Zeit stammt, in welcher der Mensch kulturell als Jager und Sammler in Kleingruppen lebte, erwies sich als Vorteil. Die Emotionalitat gehort dabei zu den altesten Strukturen, an die das Verhalten des modernen Menschen andocken kann. Das Binde- und Fursorgeverhalten ließ sich aus der Brutpflege ? nach Irenaus Eibl-Eibesfeldt einer ?Sternstunde“ der Verhaltensevolution ? und die oft aggressive Gruppen-Identifikation aus der Familienverteidigung ableiten. Vieles erweist sich allerdings als archaischer Ballast mit Reliktcharakter.

Was als Universalien-Forschung bezeichnet werden kann, betrifft damit sowohl das angeborene als auch Teile des kulturellen Verhaltens des Menschen: das Bedurfnis nach kultureller Besonderheit, Identifikation und Abgrenzung, Mythenbildung, Indoktrinierbarkeit auf Gruppenwerte und Ausbildung von Sonderformen ebenso wie die elementaren Emotionen und Verhaltensweisen der Angst, Freude und Trauer, Liebe und Hass. Sprach-, Spiel- und Flirtverhalten, Kleidersitten, Grußrituale, die erwahnten Tausch- und Verwandtschaftssysteme sowie Denkmalkultur und Symbolidentifikation gehorten von Anbeginn an und durch die Einbindung in entsprechende Fach- und Arbeitskreise verstarkt dazu.

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Es ging dabei immer um eine hinter den kulturellen Varianten erscheinende universelle Grammatik menschlichen Verhaltens. Die Zusammenarbeit mit Ethnologen, Medizinern, Linguisten, Psychologen und Kulturwissenschaftlern erwies sich dabei nicht nur als notwendig, sondern auch als hochst fruchtbar.

[22]

[23]

[24]

Ausfuhrlich geht Eibl-Eibesfeldt in seiner

Biologie des menschlichen Verhaltens

auf universelle Verhaltensdispositionen ein. Viele dieser Dispositionen seien angeboren, schrieben aber nicht zwingend vor, wie im Einzelnen mit ihnen umzugehen ist, sondern wurden kulturell unterschiedlich ausgedruckt und gewichtet.

[25]

Zu den universellen

Bedurfnissen

bzw. Appetenzen des Menschen zahlt er folgende:

[26]

Fursorglichkeit als universelle menschliche Verhaltensdisposition (Yanomami-Mutter und Kind in Venezuela)

Fursorglichkeit als universelle menschliche Verhaltensdisposition (Yanomami-Mutter und Kind in Venezuela)

- Ernahrung: Hunger, Durst

- Witterung: Schutz vor Hitze, Kalte, Regen, Wind, Sonne

- Natur: Vorliebe fur parkahnliche Landschaften mit Baumgruppen und freien Rasenflachen (Savannenbiotop), Bedurfnis nach Naturnahe, Pflanzenwuchs (Phytophilie), Sonne, fließende Gewasser, Hohlen, Klippen, Ausblicke, uberschaubares Gelande

- Territorialitat: Bedurfnis nach territorialer Inbesitznahme eines Raumbezirkes und der Herstellung einer territorialen Bindung

- Bewegung: Bedurfnis nach lokomotorischer Betatigung (Laufen, Schwimmen, Spazierengehen)

- Geselligkeit: Nahe von Menschen suchen, Bedurfnis nach Kontakt und der Zugehorigkeit zu einer Gemeinschaft, aber auch die Neigung, Menschen zu meiden

- Partnerbindung: Sexualtrieb, romantische Liebe

- Fursorge: Betreuung des Nachwuchses durch Eltern, Bedurfnis nach Geborgenheit

- Macht: Streben nach Dominanz

- Rang: Bedurfnis, Ansehen zu gewinnen aber auch Bereitschaft, sich notfalls zu unterwerfen, unterzuordnen oder Fuhrung zu akzeptieren

- Aggression: Appetenz zu kampfen (primarer Trieb oder sekundar motiviert)

- Neugier: Trieb zum Erkunden

- Erregung: Suche nach Anreiz, Nahrung fur die Phantasie, Bewahrung im Risiko

- Ruhe: Bedurfnis zum Abstandhalten, nach Privatheit, Entspannung

Seit den fruhen 1980er Jahren stand auch die bildliche Kommunikation im Fokus seines Interesses, das heißt die Verstandigung uber vom Menschen geschaffene Gebilde. Dazu gehort die Kunst. Das Kolloquium uber die ?Biologischen Grundlagen der Asthetik“ (1979?1983), von der Reimers-Stiftung unterstutzt, bot ein erstes Podium fur die Zusammenarbeit mit Musikern, Kunstlern, Architekten und Kunsthistorikern.

[27]

[28]

[29]

Eine entscheidende Wendung nahm seine Forschung nochmals Ende der 1980er Jahre, als sich Irenaus Eibl-Eibesfeldt explizit der ?Stadtethologie“ zuwandte. Die Frage, wie der Mensch mit seinen angeborenen Dispositionen in der modernen Lebenssituation umgeht, interessierte ihn schon seit der Beschaftigung mit archaischen Lebensgemeinschaften. Es entstand das Projekt zur Wohnzufriedenheit in Zusammenarbeit mit Wiener Architekten und Soziologen.

[30]

Dank neuer Mitarbeiter und Institutionen war er in der Lage, sich den Themen mit modernen Methoden zu widmen. Gemeinsam mit seinem Schuler

Karl Grammer

grundete er 1991 das Ludwig-Boltzmann-Institut fur Stadtethologie, das dem Fachbereich Anthropologie der Universitat Wien angegliedert wurde.

[31]

[32]

Dadurch angeregt wurde auch das Projekt zum Verhalten auf offentlichen Platzen.

[33]

Hier steht vor allem die neue Situation des Lebens in der anonymen Großstadt im Mittelpunkt des Interesses: Wie geht der Mensch, der seine Evolution erfolgreich in Kleinverbanden vollzogen hat ? wo jeder jeden kannte ? mit den Bedingungen einer Großgesellschaft um, wo es gilt, neue Formen einer Solidargemeinschaft aufzubauen? Dies kann gelingen, indem das Ethos der Kleingruppe auf die Großgemeinschaft ubertragen und der Mitburger zum ?Bruder“ oder zur ?Schwester“ innerhalb eines neuen Bundes (?Vater Staat“) wird. Ein Weg fuhrt dabei uber die Symbolidentifikation.

Irenaus Eibl-Eibesfeldt im Jahr 2001

Irenaus Eibl-Eibesfeldt im Jahr 2001

Erkenntnistheoretische Basis der Humanethologie sind der

Kritische Realismus

und die moderne

Evolutionstheorie

. Bereits

Charles Darwin

wies 1872 in

Der Ausdruck der Gemutsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren

auf

Universalien

in der menschlichen

Mimik

hin, ferner auf einige

Homologien

in der Mimik von Schimpanse und Mensch.

Parallelen zwischen der naturlichen und kulturellen Evolution konnen in Form von Analogien gefasst werden. Dabei spielt der Gedanke einer Ahnlichkeit von Verlaufen aufgrund ahnlicher Selektionsbedingungen (Konvergenz) eine Rolle. Nicht an die Kopie der Naturgeschichte durch die Kulturgeschichte des Menschen ist zu denken, sondern an ahnliche Verlaufe aufgrund gemeinsamer Bedingungen. Die Fragen nach Funktion und Werdegang lassen sich fur kulturelle Verhaltensmuster ebenso stellen wie fur phylogenetische.

Methodisch ubernimmt die Humanethologie die in der Ethologie bewahrten Verfahrensweisen, aus Feldbeobachtungen statistisch auswertbare Datensatze zu erstellen (Dokumentation und Beschreibung), eine vergleichend morphologische Betrachtungsweise sowie experimentelle Ansatze. Drei Untersuchungsfelder erwiesen sich als besonders relevant: die Erforschung von Menschen im fruhen Kindesalter, von Kindern mit Erfahrungsdeprivation (Blinde, Taubblinde) und des menschlichen Sozialverhaltens im Kulturenvergleich. Dabei standen die filmische Dokumentation und ihre Analyse im Vordergrund. Methodisch hat die Humanethologie auch mit vielen Nachbardisziplinen gleichgezogen, vor allem, was das statistische Auswerten des Datenmaterials betrifft.

Eibl-Eibesfeldt ist als fuhrender Verhaltensforscher anerkannt; zugleich wird ihm von

Josef Berghold

vorgeworfen, ?seine Thesen zur Unterstutzung fremdenfeindlicher Ideologien“ instrumentalisieren zu lassen.

[34]

Im Mittelpunkt der Kritik steht Eibl-Eibesfeldts Uberzeugung, Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung an Tieren ließen sich teilweise auf die Menschen ubertragen.

[35]

Wie allen

Verhaltensforschern

,

Soziobiologen

und

Evolutionspsychologen

wird ihm vorgeworfen, anthropologische Begrundungen fur menschliche Verhaltensweisen und somit einen

biologischen Reduktionismus

zu vertreten.

Außerdem wird kritisiert, er postuliere eine dem Menschen angeborene

Fremdenfurcht

.

[36]

[37]

[38]

Marielouise Jurreit

bezeichnete 1989 Eibl-Eibesfeldts Thesen von der den Menschen angeborenen Fremdenfurcht als ?chauvinistisch“.

[39]

Dem ist entgegenzuhalten, dass Eibl-Eibesfeldt seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr von einer angeborenen Fremden

furcht,

sondern einer angeborenen Fremden

scheu

spricht. Diese stehe in einer

Ambivalenz

zum ebenfalls angeborenen Neugierverhalten. Ob sich ein Mensch nun einer ihm fremden Kultur mit Scheu oder mit Neugier nahere, sei von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhangig.

[36]

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Eibl-Eibesfeldt wurde auch zum Vorwurf gemacht, sich fur das Recht von Ethnien auf eine eigene Identitat auszusprechen. Als Mitglied der

Gesellschaft fur bedrohte Volker

verfocht er dieses Recht fur jede Population oder Gruppe, seien es Ethnien des Regenwaldes in Venezuela oder

San-Ethnien

Botswanas wie auch europaische. Zugehorigkeiten zu einer solchen sind nach Eibl-Eibesfeldt wohl oft soziale Konstrukte, erfullen aber die Funktion eines evolutiven Schrittmachers, da Angehorige von sozialen Gruppen sich nicht nur von sich aus mit einer solchen identifizieren, sondern auch meist untereinander heiraten. In der

nationalrevolutionaren

beziehungsweise

neurechten

Zeitschrift

Wir selbst

hat Eibl-Eibesfeldt 1998 den Artikel ?Warum wir die Natur lieben und dennoch zerstoren“ verfasst.

[40]

1998 lieferte Eibl-Eibesfeldt manchen Kritikern neuen Anlass fur Vorwurfe, als er sich in seinem Buch

In der Falle des Kurzzeitdenkens

?im Interesse der Erhaltung des Friedens“ unter anderem darum sorgte, dass ?die Politiker einer Hilfe leistenden Gemeinschaft die Identitat ihrer politischen Gemeinschaft“ nehmen konnten: ?Das macht eine Begrenzung der Immigration aus kulturell und anthropologisch ferner stehenden Populationen notwendig.“

[41]

- 1971 Goldene

Bolsche-Medaille

der Kosmos-Gesellschaft fur Verdienste um die Verbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse

- 1981 Burda-Preis fur Kommunikationsforschung

- 1988

Philip Morris Forschungspreis

- 1989

Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien

in Gold

- 1994 Verleihung der Ehrendoktorwurde fur Philosophie der Universitat Salamanca, Spanien

- 1995

Großes Verdienstkreuz

des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

- 1996 Nationalparklibelle in Gold mit Rubinen und Brillanten fur außerordentliche Verdienste um den internationalen Naturschutz, verliehen vom Naturhistorischen Museum / Wien und der Nationalpark-Akademie Donauauen / Wien

- 1996 Schwenk’scher Umweltpreis der Stadt Ebersberg

- 1997 Goldmedaille der

Dres. Haackert-Stiftung

, verliehen fur hervorragende Verdienste um die Erforschung des menschlichen Verhaltens

- 1997

Bayerischer Verdienstorden

- 1997 Jahrespreis der

Stiftung fur Abendlandische Besinnung

(STAB) aus Zurich.

- 1998

Osterreichisches Ehrenkreuz fur Wissenschaft und Kunst I. Klasse

- 1998

Werner und Inge Gruter-Preis fur Wissenschaftsvermittlung

fur Verdienste um die Meeresbiologie und Riffforschung

- 1999 Premios Catedra Santiago Grisolia fur die Verdienste um die Erforschung der Ethologie des Menschen und der Aggressivitat

- 2001 Ehrenpreis der

Heinz-Sielmann-Stiftung

fur den Einsatz fur den Naturschutz, vor allem auf den Galapagos-Inseln

- 2003 Goldenes

Ehrenzeichen fur Verdienste um das Land Wien

- 2005 Verleihung der Ehrendoktorwurde fur Psychologie der Universitat Bologna, Italien

- 2007 Verdienstorden der Republik Ecuador (Orden Nacional Al Merito de la Republica del Ecuador), Kommandeurkreuz, verliehen von der Charles Darwin Foundation, Ecuador

[42]

- 2011 Premio Nonino, Kulturpreis (Percoto, Italien), fur seine humanethologische Forschung

Ein umfassendes Schriftenverzeichnis (1947?2008) befindet sich auf den Webseiten des Max-Planck-Instituts fur biologische Intelligenz, siehe:

Publikationen von Irenaus Eibl-Eibesfeldt

(zuletzt abgerufen am 17. Februar 2023).

- Paarungsbiologie der Erdkrote (Bufo bufo L.).

Wien 1949,

Permalink

, (Dissertation Universitat Wien 1949, 55 Seiten (

Universitatsbibliothek Wien

, Hauptbibliothek: AV04483914)).

- Reichsstelle fur den Unterrichtsfilm Berlin (Hrsg.):

Paarungsbiologie der Anuren: Grasfrosch, Erdkrote, Laubfrosch, Wasserfrosch,

von Irenaus Eibl-Eibesfeldt (=

Veroffentlichungen der Reichsstelle fur den Unterrichtsfilm

Teil: Nr C 628). Institut fur den wissenschaftlichen Film, Gottingen 1954,

DNB

364222174

(13 Seiten, 5 Abbildungen).

- Angeborenes und Erworbenes im Verhalten einiger Sauger.

In:

Zeitschrift fur Tierpsychologie

.

Band 20, 1963, Heft 6, S. 705?754, Munchen 1963,

DNB

481952578

(Habilitationsschrift Universitat Munchen, Naturwissenschaftliche Fakultat, 11. Juni 1963, 49 Seiten).

- Galapagos: Die Arche Noah im Pazifik.

Piper, Munchen 1960. (Aktualisierte Taschenbuchausgabe. Serie Piper, Band 1232, Zweite Auflage. Piper, Munchen 1977,

ISBN 3-492-21232-8

).

- Im Reich der tausend Atolle: Als Tierpsychologe in den Korallenriffen der Malediven und Nikobaren.

Piper, Munchen 1964; Taschenbuchausgabe: dtv 769, Munchen 1971,

ISBN 3-423-00769-9

.

- Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung.

Piper, Munchen 1967; 8., uberarbeitete Auflage. Genehmigte Sonderausgabe, Blank Media, Munchen 2004,

ISBN 3-937501-02-9

.

- Liebe und Haß. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen.

Piper, Munchen 1970; Erweiterte Taschenbuchausgabe (=

Serie Piper,

Band 113), 12. Auflage. Piper, Munchen 1998,

ISBN 3-492-20113-X

.

- Die

?Ko

-Buschmann-Gesellschaft. Gruppenbindung und Aggressionskontrolle bei einem Jager- und Sammlervolk.

Monographien zur Humanethologie, Band 1,

ZDB

-ID

184306-0

. Piper, Koln 1972,

ISBN 3-492-01948-X

.

- Der vorprogrammierte Mensch. Das Ererbte als bestimmender Faktor im menschlichen Verhalten.

Molden, Wien/Zurich/Munchen 1973,

ISBN 3-217-00568-6

.

- Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung.

Piper, Munchen 1975,

ISBN 3-492-02118-2

.

- Menschenforschung auf neuen Wegen: Die naturwissenschaftliche Betrachtung kultureller Verhaltensweisen.

Molden, Wien u. a. 1976,

ISBN 3-217-00622-4

.

- Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie.

Piper, Munchen 1984,

ISBN 3-492-02687-7

.

- Der Mensch, das riskierte Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft

. Piper, Munchen 1988,

ISBN 3-492-03014-9

.

- Und grun des Lebens goldner Baum. Erfahrungen eines Naturforschers.

Kiepenheuer & Witsch, Koln 1992,

ISBN 3-462-02231-8

.

- Christa Sutterlin:

Im Banne der Angst. Zur Natur- und Kunstgeschichte menschlicher Abwehrsymbolik.

Piper, Munchen u. a. 1992,

ISBN 3-492-03387-3

.

- Wider die Mißtrauensgesellschaft. Streitschrift fur eine bessere Zukunft.

Piper, Munchen 1994,

ISBN 3-492-03682-1

.

- In der Falle des Kurzzeitdenkens.

Piper, Munchen 1998,

ISBN 3-492-03315-6

.

- Gabriele Herzog-Schroder, Marie-Claude Mattei-Muller:

Yanomami. Humanethologische Begleitpublikationen.

Publikationen zu wissenschaftlichen Filmen, Ethnologie, Sonderband 10.2001,

ZDB

-ID

2023072-2

. Institut fur den Wissenschaftlichen Film, Gottingen 2001,

ISBN 3-88222-080-5

.

- Christa Sutterlin:

Weltsprache Kunst. Zur Natur- und Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation.

Brandstatter, Wien 2007,

ISBN 978-3-85033-093-0

.

- Was ist Leben? Entstehung ? Erforschung ? Erhaltung.

Antal-Festetics

-Festschrift.

Neumann-Neudamm, Melsungen 2010,

ISBN 978-3-7888-1355-0

.

- Sternstunden der Verhaltensevolution.

In: Michael Kaasch (Hrsg.), Joachim Kaasch (Hrsg.):

Das Werden des Lebendigen. Beitrage zur 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Geschichte und Theorie der Biologie e. V. (DGGTB) in Halle (Saale) 2009.

Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Band 16,

ZDB

-ID

1461546-0

. VWB (Verlag fur Wissenschaft und Bildung), Berlin 2010,

ISBN 978-3-86135-396-6

, S. 29?52.

Kritische Auseinandersetzungen

- Rainer Floth:

Der vorprogrammierte Mensch? Untersuchung zur Tragfahigkeit und Tragweite der Verhaltensforschung Irenaus Eibl-Eibesfeldts unter besonderer Berucksichtigung von Xenophobie und Aggression.

Augsburg 2004,

DNB

974849383

(Dissertation Universitat Augsburg 2005).

- Gerhard Roth

(Hrsg.):

Kritik der Verhaltensforschung. Konrad Lorenz und seine Schule.

Beck, Munchen 1974,

ISBN 3-406-04909-5

.

- Ludwig A. Minelli

:

Sexualitat und ?Abweichung“. Uber eigenartige Vorurteile von Irenaus Eibl-Eibesfeldt.

In:

einspruch ? Zeitschrift der Autoren.

Nr. 3, Zurich, Juni 1987, S. 60?63 (

Volltext online

PDF; 4,5 MB, kostenfrei, 5 Seiten).

- Ingo Loose:

?Ein feste Burg …“. Wie eine Suddeutsche Zeitung das Hohelied von der ≫Festung Europa≪ singt

(=

DISS-Texte.

Band 26),

DISS ? Duisburger Institut fur Sprach- und Sozialforschung

, Duisburg 1993,

ISBN 3-927388-35-1

.

- Franz Seifert:

Das Argument der menschlichen Natur in der Einwanderungsdebatte veranschaulicht am Beispiel Irenaus Eibl-Eibesfeldt: Fur einen neuen Umgang mit Doppelnaturen.

In:

Osterreichische Zeitschrift fur Politikwissenschaft.

Band 25, Nr. 2, 1996, S. 193?206 (

Volltext online

PDF; 1,2 MB, kostenfrei, 15 Seiten).

Der Spiegel

Festschrift

- Christa Sutterlin, Frank K. Salter (Hrsg.):

Irenaus Eibl-Eibesfeldt: zu Person und Werk;

Festschrift aus Anlass des 70. Geburtstages (=

Bibliotheca aurea hominum illustrium, locorum amoenorum, librorum numinosorum.

Band 1), Lang, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York, NY / Oxford / Wien 2001,

ISBN 3-631-34541-0

.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt gestorben.

In:

orf.at.

2. Juni 2018, zuletzt abgerufen am 1. Juni 2022.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

?Fishy, Fishy, Fishy.“ Autobiographical Sketches.

In: Donald A. Dewsbury:

Studying Animal Behavior.

University of Chicago Press, Chicago und London 1985, S. 69?74,

ISBN 0-226-14410-0

.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

?Fishy, Fishy, Fishy.“

S. 74.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Paarungsbiologie der

Erdkrote

(Bufo bufo L.).

Dissertation

. Universitat Wien, Wien 1949.

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Ein Beitrag zur Paarungsbiologie der

Erdkrote

(Bufo bufo L.).

In:

Behaviour.

Band 2, 1950, S. 217?236.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Uber die Jugendentwicklung des Verhaltens eines mannlichen Dachses (Meles meles L.) unter besonderer Berucksichtigung des Spieles.

In:

Zeitschrift fur Tierpsychologie

.

Band 7, Nr. 3, 1950, S. 327?355,

doi:10.1111/j.1439-0310.1950.tb01629.x

.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Beitrage zur Biologie der Haus- und der Ahrenmaus nebst einigen Beobachtungen an anderen Nagern.

In:

Zeitschrift fur Tierpsychologie.

Band 7, Nr. 4, 1950, S. 558?587,

doi:10.1111/j.1439-0310.1950.tb01638.x

.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

?Fishy, Fishy, Fishy.“

S. 76.

- ↑

Konrad Lorenz

:

Die Naturwissenschaft vom Menschen. Eine Einfuhrung in die vergleichende Verhaltensforschung. Das ?Russische Manuskript‘ (1944?1948).

Piper, Munchen und Zurich 1992,

ISBN 3-492-03082-3

.

- ↑

Klaus Taschwer

und

Benedikt Foger

:

Konrad Lorenz. Biographie.

Zsolnay, Wien 2003, S. 147?149,

ISBN 3-552-05282-8

.

- ↑

Galapagos braucht weiterhin Schutz.

Interview mit Irenaus Eibl-Eibesfeldt. In:

Suddeutsche Zeitung.

7. April 2007, Abt. Wissenschaft, S. 24.

- ↑

Michael Globig:

Die Rettung der Arche Noah.

(

Memento

vom 2. Mai 2011 im

Internet Archive

). Im Original publiziert in

MaxPlanckForschung.

Nr. 3, 2007, S. 58?59 (PDF; 325 kB).

- ↑

Prof. Dr. Irenaus Eibl-Eibesfeldt

auf dem Webserver der Leopoldina.

- ↑

Institut Erling schließt.

In:

Munchner Merkur

.

9. Januar 2014.

- ↑

Traueranzeige.

Auf:

sueddeutsche.de

, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2022.

- ↑

Siehe Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie.

Piper, Munchen 1984, S. 597 ff.; ferner Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Liebe und Haß. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen.

7. Auflage. Piper, Munchen 1976, S. 28?30.

- ↑

Widmar Puhl:

Kultur als Schicksal: Irenaus Eibl-Eibesfeldt und die Humanethologie.

In:

SWR 2.

Sudwestrundfunk, 8. Mai 2018,

abgerufen am 1. Juni 2022

.

- ↑

H. Sbrzesny:

Die Spiele der !Ko-Buschleute

(= Monographien zur Humanethologie. Band 2). Piper, Munchen 1976.

- ↑

K. Grammer:

Human courtship behavior: Biological basis and cognitive processing.

In: A. Rasa, C. Vogel, E. Voland (Hrsg.):

The Sociobiology of Sexual and Reproductive Strategies.

Chapman and Hall, London 1976, S. 147?169.

- ↑

Ch. Tramitz:

Irren ist mannlich. Weibliche Korpersprache und ihre Wirkung auf Manner.

Bertelsmann, Munchen 1993.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt:

Elementare Interaktionsstrategien und sprachliches Handeln.

In: M. Liedtke (Hrsg.):

Zur Evolution von Kommunikation und Sprache ? Ausdruck, Mitteilung, Darstellung.

(= Matreier Gesprache. Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg). Austria Medien Service, Graz 1998, S. 9?35.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt:

Das Lied im Dienste der Wertevermittlung und Indoktrination.

In: M. Liedtke (Hrsg.):

Ton, Gesang, Musik ? Natur- und kulturgeschichtliche Aspekte

(= Matreier Gesprache. Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg). Austria Medien Service, Graz 1999, S. 258?267.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt, Ch. Sutterlin:

Das Bartweisen als apotropaischer Gestus.

In:

Homo.

36 (4), 1985, S. 241?250.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt, W. Schiefenhovel, V. Heeschen:

Kommunikation bei den Eipo. Eine humanethologische Bestandesaufnahme.

Dietrich Reimer, Berlin 1989.

- ↑

Ingrid Bell-Krannhals:

Haben um zu geben. Eigentum und Besitz auf den Trobriand Inseln, Papua New Guinea

(=

Basler Beitrage zur Ethnologie

. Band 31). Basel 1990,

ISBN 3-85977-184-1

.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt:

Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie.

5. Auflage. BuchVertrieb Blank GmbH, Vierkirchen-Pasenbach 2004, S. 126, 481.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt:

Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie.

5. Auflage. BuchVertrieb Blank GmbH, Vierkirchen-Pasenbach 2004, S. 105 (Ernahrung); 876 (Witterung); 830, 878 (Natur); 455, 856, 859 (Territorialitat); 107, 868 (Bewegung); 252 ff., 848, 857 (Geselligkeit); 102, 345, 363 (Partnerbindung); 233, 236, 424, 852 (Fursorge); 410, 424, 431, 446 (Macht); 126, 422, 436 f., 445 (Rang); 106, 535, 543 (Aggression); 365, 874 (Neugier); 106 (Erregung); 475 ff. (Ruhe).

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt:

The Biological Foundation of Aesthetics.

In: I. Rentschler, B. Herzberger, D. Epstein (Hrsg.):

Beauty and the Brain. Biological Aspects of Aesthetics.

Birkhauser, Basel/Boston 1988.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt, Ch. Sutterlin:

Im Banne der Angst. Zur Natur- und Kunstgeschichte menschlicher Abwehrsymbolik.

Piper, Munchen 1992.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt, C. Sutterlin:

Weltsprache Kunst. Zur Natur- und Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation.

Brandstatter, Wien 2007,

ISBN 978-3-85033-093-0

.

- ↑

I. Eibl-Eibesfeldt, H. Hass, K. Freisitzer, E. Gehmacher, H. Gluck:

Stadt und Lebensqualitat.

DVA/OVB, Stuttgart/Wien 1985.

- ↑

K. Atzwanger:

Lebensraum Straße: Aspekte menschlicher Gehgeschwindigkeit.

In:

Zolltexte. Zeitschrift der osterreichischen LandschaftsplanerInnen und LandschaftsokologInnen.

5, 1995, S. 19?21.

- ↑

M. Butovskaya, F. Salter, I. Diakonov, A. Smirnov::

Urban begging and ethnic nepotism in Russia.

In:

Human Nature.

11 (2), 2000, S. 157?182.

- ↑

K. Atzwanger, K. Schafer, K. Kruck, C. Sutterlin:

Wohlbefinden und Kooperation im offentlichen Raum. Eine humanethologische Feldstudie.

In:

Report Psychologie.

5, 1998, S. 450?455.

- ↑

Josef Berghold:

Feindbilder und Verstandigung: Grundfragen der politischen Psychologie.

Wiesbaden 2005, S. 151.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Zur Problematik einer multiethnischen Immigrationsgesellschaft. Uberlegungen zu Xenophobie und Territorialitat.

In: Wilhelm Ockenfels (Hrsg.):

Problemfall Volkerwanderung. Migration ? Asyl ? Integration.

Veroffentlichung der Internationalen Stiftung HUMANUM, Munchen 1994, S. 37?61.

- ↑

a

b

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Fremdenfurcht und Ausgrenzung.

In:

Magazin der Suddeutschen Zeitung.

Ausgabe 9, 1992, S. 52.

- ↑

Irenaus Eibl-Eibesfeldt:

Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanethologie.

Piper, Munchen 1984, S. 223 und S. 476.

- ↑

Ingo Loose:

?Ein feste Burg …“. Wie eine Suddeutsche Zeitung das Hohelied von der ≫Festung Europa≪ singt

(= DISS-Texte. Band 26). Duisburg 1993, S. 11. Vgl. dazu auch die Anmerkung des

DISS

: ?Die Analyse eines Artikels des Verhaltensforschers Irenaus Eibl-Eibesfeldt aus dem Magazin der Suddeutschen Zeitung zeigt, auf welche Weise vorhandene Feindseligkeiten Auslandern gegenuber zu ?archaischen Abwehrreaktionen‘ gemacht werden, die zur Verteidigung des Lebensraumes unvermeidlich seien.“

(Online).

- ↑

Marielouise Janssen-Jurreit:

Kampf der Wiegen unausweichlich

. In:

Der Spiegel

.

Nr.

6

, 1989,

S.

197?200

(

online

).

Zitat: ?Ob Eibl-Eibesfeldt seine chauvinistischen Thesen von der angeborenen Fremdenfeindlichkeit zu Ende bedacht hat, darf bezweifelt werden.“

- ↑

Warum wir die Natur lieben und dennoch zerstoren.

In:

Wir selbst

.

Nr. 1/1998, S. 12 ff.,

Inhaltsubersicht.

- ↑

In der Falle des Kurzzeitdenkens.

Munchen 1998, S. 182.

- ↑

Verstorben: Prof. Dr. I. Eibl-Eibesfeldt.

Abgerufen am 1. Juni 2022

(englisch).