Als

indo-islamische Architektur

wird die

islamische Architektur

des

indischen Subkontinents

bezeichnet, insbesondere auf dem Gebiet der heutigen Staaten

Indien

,

Pakistan

und

Bangladesch

. Obwohl der

Islam

bereits im fruhen Mittelalter an der Westkuste sowie im außersten Nordwesten des Subkontinents Fuß gefasst hatte, begann die eigentliche Phase der indo-islamischen Bautatigkeit erst mit der Unterwerfung der nordindischen

Gangesebene

durch die

Ghuriden

im spaten 12. Jahrhundert. Sie hat ihren Ursprung in der Sakralarchitektur des muslimischen

Persien

, die zahlreiche stilistische und bautechnische Neuerungen mit sich brachte, zeigt aber von Beginn an indischen Einfluss in Steinbearbeitung und Bautechnik. In der fruhen Neuzeit verschmolzen persische und indisch-

hinduistische

Elemente endgultig zu einer eigenstandigen, von den Stilen des außerindischen Islam klar abgrenzbaren architektonischen Einheit.

[1]

Mit dem Niedergang der muslimischen Reiche und dem Aufstieg der Briten zur unangefochtenen Vormacht auf dem Subkontinent im spaten 18. und fruhen 19. Jahrhundert horte die Entwicklung der indo-islamischen Baukunst auf. Einzelne architektonische Elemente fanden Eingang in den eklektischen Kolonialstil

Britisch-Indiens

, bisweilen auch in die moderne islamische Architektur der Staaten Sudasiens.

Als Hauptstile lassen sich in Nordindien die von der jeweils herrschenden Dynastie beeinflussten Stile des

Sultanats von Delhi

ab dem spaten 12. Jahrhundert und der Stil des

Mogulreiches

ab der Mitte des 16. Jahrhunderts unterscheiden. Parallel dazu entwickelten sich verschiedene Regionalstile in kleineren islamischen Reichen, besonders auf dem

Dekkan

, die vom 14. Jahrhundert an ihre Unabhangigkeit von einem der beiden nordindischen Großreiche hatten erlangen konnen. Gemeinsam ist allen Stilen eine weitgehend an persischen und zentralasiatischen Vorbildern orientierte Konzeption und eine je nach Epoche und Region verschieden stark ausgepragte Indisierung des Dekors und der Bautechnik.

Einen Uberblick uber die gesamte Architekturgeschichte Indiens bietet der Artikel ?

Indische Architektur

“. Wichtige Fachbegriffe sind im

Glossar der indischen Architektur

kurz erklart.

Badshahi-Moschee

in

Lahore

(Punjab, Pakistan)

Badshahi-Moschee

in

Lahore

(Punjab, Pakistan)

Safdarjung-Mausoleum

in

Delhi

(Nordindien)

Safdarjung-Mausoleum

in

Delhi

(Nordindien)

Jahangiri Mahal, indo-islamischer Palast im

Roten Fort

von

Agra

(Uttar Pradesh, Nordindien)

Jahangiri Mahal, indo-islamischer Palast im

Roten Fort

von

Agra

(Uttar Pradesh, Nordindien)

Der Islam gelangte bereits im 7. Jahrhundert durch Handelskontakte zwischen

Arabien

und der indischen Westkuste auf den indischen Subkontinent, blieb aber zunachst auf die

Malabarkuste

im außersten Sudwesten beschrankt. Im fruhen 8. Jahrhundert drang erstmals ein islamisches Heer unter Fuhrung des arabischen Feldherrn

Muhammad bin Qasim

in den

Sindh

(heute Pakistan) vor. Jahrhundertelang bildete der

Indus

die ostliche Grenze des islamischen Machtbereichs. Erst

Mahmud von Ghazni

fiel zu Beginn des 11. Jahrhunderts in den

Punjab

ein, von wo aus er zahlreiche Plunderungsfeldzuge gegen das nordliche Indien unternahm. Um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert gelangte schließlich die gesamte Gangesebene bis nach

Bengalen

unter die Kontrolle der persischen Ghuriden-Dynastie. Damit begann die eigentliche islamische Epoche in Indien. 1206 entstand das Sultanat von Delhi, bis ins 16. Jahrhundert hinein der bedeutendste islamische Staat auf indischem Boden. Das Sultanat reichte zeitweise bis ins zentralindische Hochland von

Dekkan

, wo sich ab dem 14. Jahrhundert eigenstandige islamische Staatswesen herausbildeten. Weitere islamische Reiche entstanden im 14. und 15. Jahrhundert in Randregionen des schwachelnden Delhi-Sultanats; die bedeutendsten waren Bengalen im Osten Indiens,

Malwa

in Zentralindien sowie

Gujarat

und Sindh im Westen.

1526 errichtete der aus dem heutigen

Usbekistan

stammende Herrscher

Babur

im Norden Indiens das Mogulreich, das nach und nach alle anderen muslimischen Staaten des Subkontinents unterwarf, bis ins 18. Jahrhundert als Hegemonialmacht die Geschicke Indiens bestimmte und danach in zahlreiche

de facto

unabhangige Staaten zerfiel. Die letzten islamischen Dynastien unterlagen im 19. Jahrhundert der aufstrebenden britischen Kolonialmacht. Sie gingen entweder in

Britisch-Indien

auf oder bestanden als teilsouverane

Furstenstaaten

bis zur Unabhangigkeit Indiens und Pakistans im Jahre 1947.

Fur die Architekturgeschichte bedeutete der Beginn der islamischen Epoche in Indien einen radikalen Einschnitt: In den nordindischen Ebenen wurden alle bedeutenden hinduistischen,

buddhistischen

und

jainistischen

Heiligtumer mit figurlichen Darstellungen von den muslimischen Eroberern zerstort, sodass heute, wenn uberhaupt, nur noch Ruinen von der vorislamischen Baukunst der Gangesebene zeugen. Der bereits seit Jahrhunderten geschwachte Buddhismus verschwand vollkommen aus Indien, und mit ihm erlag auch die buddhistische Bautatigkeit endgultig. Hinduistische und jainistische Bautraditionen wurden im muslimischen Herrschaftsbereich nachhaltig unterbunden; sie uberlebten aber in Sudindien, im Hochland von

Dekkan

und in den an die nordindischen Ebenen grenzenden Randregionen des Subkontinents.

Zugleich brachte der Islam neue Bauformen, allen voran die

Moschee

und das

Grabmal

, sowie bis dato unbekannte oder kaum genutzte Bautechniken, darunter den echten

Bogen

und das echte

Gewolbe

, aus Vorderasien nach Indien, wo diese durch die einheimische Handwerkskunst bereichert wurden. Die Grundkonzeption der islamischen Architektur ist kontrar zu jener der Sakralbaukunst der indischen Religionen: Wahrend letztere kosmologische und theologische Vorstellungen in Form einer komplexen Symbolsprache und

Ikonografie

widerspiegelt, kommt die islamische Baukunst ganz ohne transzendentale Bezuge aus; sie richtet sich allein nach zweckmaßigen und asthetischen Uberlegungen.

[2]

Gleichwohl standen die grundverschiedenen Glaubensauffassungen der Hindus und Muslime einer fruchtbaren kunstlerischen Zusammenarbeit bzw. einem kulturellen Austausch nicht im Wege, sodass sich eine spezifisch indische Auspragung der islamischen Architektur etablieren konnte, die einige der bedeutendsten Baudenkmaler des Subkontinents hervorgebracht hat. So wurden allgemeine Merkmale der persisch-islamischen Baukunst ? maßgeblich die bevorzugte Verwendung von Bogen zur Uberspannung von Offnungen,

Kuppeln

und Gewolben als Raumabschluss sowie senkrechten Außenfassaden mit flachigem Dekor ? in unterschiedlichem Maße, je nach Epoche und Region, von traditionell hinduistischen Bauweisen ? darunter

Sturze

und

Kragbogen

, Flach- und

Laternendecken

sowie plastischer Wandschmuck ? uberlagert. Auch die Profanarchitektur im hinduistischen Nord- und Westindien und die Sakralarchitektur der im 16. Jahrhundert als Reformbewegung aus dem Hinduismus entstandenen Religion der

Sikhs

besitzen deutlichen indo-islamischen Charakter.

Wie bereits in vorislamischer Zeit wurde fur bedeutende Bauwerke vorwiegend

Haustein

verwendet, der trocken verlegt wurde. Im Norden Indiens dominiert

Sandstein

, dessen Farbe je nach Region stark variiert. Fur die westliche Gangesebene ist roter Sandstein typisch, wahrend in anderen Regionen braun- und gelbfarbene Sorten dominieren. Weißer

Marmor

wurde fur dekorative Zwecke genutzt; die Moguln ließen in ihrer Blutezeit im 17. Jahrhundert auch ganze Bauvorhaben in Marmor ausfuhren. Auf dem Dekkan war grauer

Basalt

der bevorzugte Baustoff. In den Schwemmlandebenen

Bengalens

und des

Sindh

, in denen Naturstein kaum vorkommt, herrschen Backsteinbauten aus gebrannten Lehmziegeln und

Mortel

vor. In

Gujarat

finden sich Naturstein- neben Ziegelbauwerken.

Große Kuppeln und Gewolbe aus Hau- oder

Backstein

erhielten durch zementartig feste, schnell abbindende Kalkmortel eine hohe Stabilitat. Auch wurden Decken- und Dachkonstruktionen mit einer Mortelschicht abgedichtet, um das Eindringen von Wasser und Pflanzenbewuchs zu verhindern.

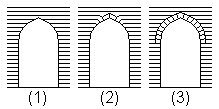

Entwicklung vom Krag- zum echten Bogen: (1) Kragbogen nach Hindu-Bauart; (2) Kragbogen mit im Scheitelbereich verzogenen Fugen; (3) echter Bogen

Entwicklung vom Krag- zum echten Bogen: (1) Kragbogen nach Hindu-Bauart; (2) Kragbogen mit im Scheitelbereich verzogenen Fugen; (3) echter Bogen

Das wichtigste Merkmal der indo-islamischen Architektur, der Bogen, wurde zunachst in althergebrachter Hindu-Bauweise als

falscher Bogen

aus aufeinander geschichteten, auskragenden Steinen errichtet, der jedoch keinen großeren Zugbeanspruchungen standhalten kann. Um die statischen Eigenschaften zu verbessern, gingen hinduistische Handwerker beim Bau der

Quwwat-ul-Islam-Moschee

in

Delhi

im fruhen 13. Jahrhundert dazu uber, die Fugen zwischen den Steinen im oberen Bereich des Bogens senkrecht zur Bogenlinie zu verziehen. Auf diesem Wege gelangten sie schließlich zum echten Bogen mit radial verlegten Steinen. Die beliebtesten Bogenformen waren der

Spitzbogen

und der

Kielbogen

(Eselsrucken). Als Zierform der beiden vorgenannten setzte sich spater auch der

Zackenbogen

(Vielpassbogen) durch.

Saulen-Architrav-Konstruktionen mit waagerechtem

Sturz

entstammen der einheimischen Bautradition. Sie finden sich vor allem in fruhen Moscheen wieder, wurden aber auch in stark hinduisierten Bauwerken spaterer Epochen verwendet, etwa in mogulischen Palasten der

Akbar-Zeit

. Zur Vergroßerung der Spannweiten erhielten die Saulen weit auskragende

Konsolen

oder Tragarme, die zugleich eine Schmuckfunktion ubernahmen.

Am Grabmal des Iltutmish (um 1236) in Delhi leiten spitzbogige Trompen (links und rechts in den Raumecken) vom quadratischen Baukorper zum Achteck als Grundlage des Kuppelkreises uber. Die ursprungliche Kuppel ist nicht erhalten.

Am Grabmal des Iltutmish (um 1236) in Delhi leiten spitzbogige Trompen (links und rechts in den Raumecken) vom quadratischen Baukorper zum Achteck als Grundlage des Kuppelkreises uber. Die ursprungliche Kuppel ist nicht erhalten.

Stalaktitengewolbe an einem Torbau des Taj Mahal (Mitte 17. Jh.) in Agra (Uttar Pradesh, Nordindien)

Stalaktitengewolbe an einem Torbau des Taj Mahal (Mitte 17. Jh.) in Agra (Uttar Pradesh, Nordindien)

Neben dem Bogen ist die Kuppel ein Hauptcharakteristikum indo-islamischer Architektur. Die Gebetshallen von Moscheen wurden von einer oder mehreren ? in der Mogulzeit meist drei ? Kuppeln uberdacht. Fruhe indo-islamische Grabmaler waren einfache Kuppelbauten mit wurfelformigem Baukorper. In spaterer Zeit ist eine Haufung von Grabmalern mit einer großen Mittelkuppel und vier kleineren Kuppeln, die an den Eckpunkten eines den Kuppelkreis einfassenden gedachten Quadrates liegen, zu beobachten. Diese Funfkuppelbauten weisen deutliche Parallelen zur hinduistischen

panchayatana

-Praxis (?funf Heiligtumer“) auf, einen Tempel mit vier kleineren Schreinen an den Eckpunkten der viereckigen Umfassungsmauer zu umgeben.

[3]

Besonders in Bengalen wurden Tempel auch als sogenannte

Pancharatna

(?funf Juwelen“) ausgelegt, funfturmige Heiligtumer mit einem zentralen Turm und vier kleineren Wiederholungen des Hauptmotivs an den Ecken.

Bautechnisch wurden zunachst

Kragkuppeln

nach altindischer Gewohnheit aus ringformig ubereinandergelegten Steinschichten errichtet; sie werden auch als ?Ringschichtendecken“ bezeichnet. Wahrend diese Bauart in Nordindien ab der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts mit dem Ubergang zum echten

Gewolbe

keine Fortsetzung erfuhr, war sie in Gujarat und auf dem Dekkan bis ins 16. bzw. 17. Jahrhundert gebrauchlich. Um die Kragkonstruktion der Halbkugelform anzugleichen und zu stabilisieren, wurde sie innen und außen mit besonders festem Mortel verputzt. Nach dem Vorbild der Decken buddhistischer Monolithheiligtumer erhielten viele indo-islamische Bauten Rippenkuppeln mit gekrummten Steinbalken, welche gerustartig die Kuppelform vorgeben. Die Rippen besitzen keine statische Funktion, spiegeln aber den statischen Aufbau holzerner Kuppelkonstruktionen, welche den buddhistischen

Chaitya

-Hallen vorausgingen, wider. In der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts fuhrten persische Baumeister im Mogulreich die Doppelkuppel ein, die aus zwei ubereinander gesetzten Kuppelschalen besteht. Dadurch stimmt die innere Raumwirkung nicht mit der außeren Wolbung der Kuppel uberein, sodass der Baumeister großere Freiheit bei der Gestaltung von Innenraum und außerer Form hatte. Auf dem Dekkan waren zum Teil Doppelkuppeln ublich, deren innere Kuppelschale zum Raum der daruberliegenden Kuppel geoffnet ist.

Zur Uberleitung aus der eckigen Grundform des Raumes in den Fußkreis der Kuppel wurden verschiedene Techniken angewandt. Persische Baumeister entwickelten die

Trompe

, eine Gewolbenische, die in die oberen Ecken eines quadratischen Raumes eingefugt wurde. Auf der Trompe lag ein

Architrav

, der wiederum die

Kampfer

der Kuppel stutzte. Auf diese Weise konnte vom Quadrat in ein Achteck ubergeleitet werden. In Indien wurden fruhe Trompen aus zwei ubereck gestellten Spitzbogen konstruiert, deren

Laibungen

so verzogen waren, dass sie im Scheitel parallel zum Architrav zusammentrafen. Hinter dem so geschaffenen Bogen blieb ein Freiraum, den eine Kragkonstruktion zum Teil ausfullte. Spater wurden mehrere solcher Spitzbogen ineinander gestaffelt, sodass die Krafte gleichmaßiger in das Mauerwerk abgeleitet werden konnten. Im kleinsten Bogen war nur noch eine kleine Rundnische notig, um die Ecke vollstandig zu fullen. Persische und zentralasiatische Architekten setzten zwei Trompenreihen aufeinander, um ein

Sechzehneck

als statisch gunstigere Grundlage fur den Kuppelkreis zu erreichen. Spater entwickelten sie dieses Prinzip weiter, indem sie die oberen Trompenreihen in die

Zwickel

der darunter liegenden Trompen einfugten und diese so zu einem netzartigen Gebilde uberlagerten. Da die Kanten der Trompen sich kreuzende Rippen ergeben, wird diese Konstruktion als

Rippenzwickel

bezeichnet. Der Rippenzwickel gehorte in der spateren indo-islamischen Architektur zu den am haufigsten angewandten Losungen fur den Ubergang vom Mauerquadrat zur Kuppel. Als Alternative zur Trompe entstand unabhangig voneinander

[4]

in der

Turkei

und in Indien das

turkische Dreieck

, das die Mauerecken des Raumes mit Pyramiden- statt Kegelsegmenten verschneidet. Indische Baumeister vermittelten so zwischen Quadrat und Achteck. Als Variante wurde die Flache eines turkischen Dreieckes aus auskragenden Wurfeln, die mit Stuckstalaktiten (

Muqarnas

) verkleidet sind, zusammengesetzt. Auch ganze Stalaktitengewolbe kommen vor.

Die fruhesten indo-islamischen Bauwerke, die großtenteils aus Tempel

spolien

errichtet wurden, haben zum Teil noch Deckenkonstruktionen nach Bauart hinduistischer Tempelhallen. Neben Flachdecken sind dies vor allem

Laternendecken

, die aus Schichten zu jeweils vier Steinplatten konstruiert wurden. Die Platten sind so angeordnet, dass sie uber der Raummitte eine quadratische Offnung freilassen, die zur daruber- bzw. darunterliegenden Offnung um 45 Grad verdreht ist. Somit verjungt sich die Deckenoffnung, bis sie von einem einzigen Deckstein geschlossen werden kann.

Rechteckige und quadratische Raume in mogulischen Prunkbauten besitzen oft Spiegeldecken aus steinernem

Fachwerk

, die auf den altindischen Holzbau zuruckgehen durften.

[5]

Spiegeldecken ahneln in der außeren Form den

Spiegelgewolben

, ruhen aber nicht auf radial verfugten Bogensegmenten, sondern auf gekrummten Steinbalken, die durch horizontale Balken gerustartig zu einem

Ringanker

verbunden und mit Steinplatten ausgefacht wurden. Als ?Spiegel“ bezeichnet man die gerade Deckenebene, die parallel zur Kampferlinie liegt.

Bengalische Baumeister ubernahmen von der traditionellen bengalischen Bambushutte das konvex aufgebogene

Tonnendach

in die lokale Moscheenarchitektur. Sowohl die

Traufen

, die in der Regel weit uberstehen, als auch der

First

sind krummlinig. Zur Zeit

Shah Jahans

und

Aurangzebs

wurde das

Bangla

-Dach auch fur Pavillons an den kaiserlichen Residenzen verwendet. Nach dem Untergang des Mogulreiches fand es als Abschluss von Erkern und Pavillons Eingang in die regionalen indo-islamischen Profanbaustile.

Glasierte Kachel mit Blumenranken an der Wasir-Khan-Moschee (um 1635) in Lahore (Punjab, Pakistan)

Glasierte Kachel mit Blumenranken an der Wasir-Khan-Moschee (um 1635) in Lahore (Punjab, Pakistan)

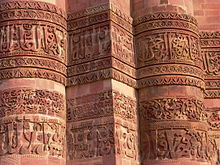

Nach indischer Art in Stein gemeißelte Koranverse und Arabesken am Qutb Minar (erste Halfte des 13. Jhs.) in Delhi

Nach indischer Art in Stein gemeißelte Koranverse und Arabesken am Qutb Minar (erste Halfte des 13. Jhs.) in Delhi

Steingitterfenster (

Jali

) mit Pflanzenranken und stilisierte Lotosbluten in den Bogenzwickeln an der Sidi-Sayid-Moschee (um 1570) in Ahmedabad (Gujarat, Westindien)

Steingitterfenster (

Jali

) mit Pflanzenranken und stilisierte Lotosbluten in den Bogenzwickeln an der Sidi-Sayid-Moschee (um 1570) in Ahmedabad (Gujarat, Westindien)

In der indo-islamischen Architektur dominieren zwei verschiedene Arten von Schmuckelementen: Aus Vorderasien stammt der flachige, oft vielfarbige Wandschmuck in Form von Kacheln, Fliesen und Einlegearbeiten; indischer Herkunft sind plastische Bildhauerarbeiten. Kacheln und Fliesen dominieren vor allem im an Persien angrenzenden Nordwesten des indischen Subkontinents (

Punjab

,

Sindh

). Als farbig glasierte

Fayencen

dienten sie nach persischem Vorbild zur Fassadenverkleidung backsteinerner Grabmaler und Moscheen. In der Mogulzeit setzten sich kostspielige Einlegearbeiten in Pietra-dura-Technik durch: Kunstler meißelten feine Ziermotive in Marmor und setzten kleine Halbedelsteine (unter anderem

Achat

,

Hamatit

,

Jade

, Koralle,

Lapislazuli

,

Onyx

,

Turkis

) mosaikartig in die so entstandenen Ritzen ein. Wahrend Kacheln, Fliesen und Einlegearbeiten stets auf Nordindien beschrankt blieben, waren plastische Zierelemente in allen Regionen und Epochen ublich. Sie außern sich unter anderem in gehauenem Fassadenschmuck, reich gegliederten Saulen, verzierten

Konsolen

und Steingittern.

In der konkreten Ausgestaltung bestanden abstrakte Muster vorderasiatischer Herkunft neben indischen Naturmotiven. Sakralbauten zieren Inschriftenbander mit

Koranversen

, die entweder auf Fliesen aufgemalt oder in Stein gemeißelt wurden. In Nordindien setzten Kunstler nach vorderasiatischem Vorbild geometrische Formen wie Quadrate, Sechs-, Acht- und Zwolfecke zu vielschichtigen, oft sternformigen Mustern zusammen, die auf Fliesen aufgemalt, in Stein gekerbt oder in Steingitterfenster (

Jalis

) gebrochen wurden. Vereinzelt flossen sogar geometrisch darstellbare Hindu-Symbole wie die

Swastika

ein. Auf dem Dekkan dominieren statt der eckigen Abstraktmuster weiche, geschwungene Formen neben Schriftbandern. Im Laufe ihrer Entwicklung sog die indo-islamische Baukunst zunehmend hinduistisch inspirierte Motive auf, hauptsachlich Pflanzendarstellungen. Schon in fruhester Zeit finden sich kleine, stark stilisierte Blatt

arabesken

an indo-islamischen Sakralbauten, die spater um ausladende Blutenranken und -girlanden erganzt wurden. Einen besonderen Stellenwert genoss die von Hindus und Buddhisten gleichermaßen als Symbol genutzte stilisierte Lotosblute, die oft in

Bogenzwickeln

und als Stuckspitze auf Kuppeln zu finden ist. Weitaus seltener sind infolge des islamischen

Bilderverbots

Darstellungen von Tieren und Menschen, die erst in der Mogulzeit gehauft auftraten. In

Lahore

(

Punjab

, Pakistan) wurden Lowen- und Elefantenkapitelle an einem Pavillon im Jahangiri-Hof hinduistischen Tempelsaulen nachempfunden, und auf die Außenmauer der Festung trugen Maler Gruppen kampfender Menschen und Elefanten auf.

[6]

Viele mogulische Palastraume zierten ursprunglich figurliche Wandmalereien.

[7]

Das tagliche

Gebet

(

salat

) stellt eine der ?funf Saulen“ des Islam dar. Mindestens einmal wochentlich, am Freitag, ist das Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten. Diesem Zweck dient die Moschee (

arabisch

Masjid

) als wichtigste Bauform der islamischen Architektur, die im Gegensatz zum hinduistischen Tempel weder eine kosmologisch-mythologische Symbolfunktion ubernimmt noch den Sitz einer Gottheit darstellt. Allerdings finden sich im

Koran

keine festen Vorschriften zum Aufbau eines Sakralbaus, lediglich die figurliche Darstellung Gottes oder von Menschen ist darin ausdrucklich verboten. Fruhe Moscheen orientierten sich daher mit einem offenen Hof (

sahn

) und einem uberdachten Gebetsraum (

haram

) am Aufbau des Hauses des Propheten

Mohammed

. In die Wand des Gebetsraumes ist eine Nische (

Mihrab

) eingelassen, welche die Gebetsrichtung (

Qibla

) gen

Mekka

anzeigt. Daneben befindet sich meist der

minbar

, eine Kanzel, von der herab der Prediger zu den versammelten Glaubigen spricht. Als weiteres Merkmal kam das

Minarett

(

minar

) hinzu, ein Turm, von dessen Spitze der

Muezzin

die Glaubigen zum Gebet ruft. Als Entlehnung aus dem christlichen Kirchenbau trat es zuerst im 8. Jahrhundert in

Syrien

auf. Neben ihrer Funktion als Gebetszentrum erfullt die Moschee auch soziale Zwecke. Oft gehoren daher auch eine Schule (

madrasa

), Versammlungsraume und weitere Einrichtungen zum Baukomplex einer Moschee.

Die erste, von Arabern errichtete Moschee auf dem indischen Subkontinent in

Banbhore

(

Sindh

, Pakistan) aus dem Jahr 727 ist als Ruine erhalten. Ihr quadratischer Baukorper gliedert sich in einen rechteckigen, von Saulengangen umgebenen Hof und eine ebenfalls rechteckige Stutzenhalle. Noch fehlen viele der fur spatere Moscheebauten charakteristischen Merkmale, die als Konsequenz aus dem geringen Kenntnisstand der arabischen Baukunst erst aus anderen Architekturen ubernommen werden mussten.

[8]

So fehlt in Banbhore noch das

Minarett

. Auch auf das Vorhandensein eines

mihrab

weist in Banbhore noch nichts hin.

Jahrhundertelang lag der Sindh an der ostlichen Peripherie islamischer Reiche, zunachst der gesamtislamischen

Kalifate

der

Umayyaden

und

Abbasiden

und schließlich des

Samaniden

-Reiches. Anders als in

Persien

und

Zentralasien

konnte sich keine bedeutende regionale Architekturtradition entwickeln. Auch im

Punjab

, ab dem fruhen 11. Jahrhundert Teil des

ghaznawidischen

Reiches, haben sich nur bruchstuckhaft Zeugnisse einer von samanidischen Vorbildern inspirierten Baukunst erhalten. Merkmale sind die

Kuppel

, die aber erst viel spater zum vollwertigen Bestandteil der indisch-islamischen Architektur wurde, und der Kielbogen. Neben den in Persien ublichen Backsteinziegeln dienten auch

Spolien

zerstorter Hindu-Heiligtumer, die Mahmud von Ghazni aus Nordwestindien nach Afghanistan schaffen ließ, als Baumaterial.

Bis ins 12. Jahrhundert hinein blieb die islamische Architektur als Ableger der vorderasiatisch-persischen Baukunst eine Randerscheinung auf dem indischen Subkontinent. Erst mit der Eroberung der nordindischen Gangesebene durch die

Ghuriden

ab 1192 begann die eigentliche Ara der indo-islamischen Architektur. Der feudalen Struktur des aus dem Ghuridenreich hervorgegangenen Sultanats von Delhi entsprechend stehen die Baustile in engem Zusammenhang mit der jeweils herrschenden Dynastie.

[1]

In der fruhen Sultanatszeit herrschten die

Sklaven-

(1206 bis 1290) und die

Khilji-Dynastie

(1290 bis 1320). Unter der

Tughluq-Dynastie

(1320 bis 1413) erfuhr das Sultanat zunachst seine großte Ausdehnung, wurde aber 1398 durch einen Mongoleneinfall entscheidend geschwacht. In der Spatzeit regierten die

Sayyid-Dynastie

(1414 bis 1451) und die

Lodi-Dynastie

(1451 bis 1526). Nach der Beseitigung des Sultanats durch die Moguln im Jahre 1526 konnten die

Suriden

das Reich zwischen 1540 und 1555 vorubergehend wiederherstellen.

maqsurah

der

Quwwat-ul-Islam-Moschee

(um 1200) in Delhi (Nordindien) mit in Kragbauweise errichteten Kielbogen und betontem Mittelbogen, rechts im Hintergrund Reste des aus Tempelspolien erbauten Saulenumgangs

maqsurah

der

Quwwat-ul-Islam-Moschee

(um 1200) in Delhi (Nordindien) mit in Kragbauweise errichteten Kielbogen und betontem Mittelbogen, rechts im Hintergrund Reste des aus Tempelspolien erbauten Saulenumgangs

Das kegelformig aufsteigende, langsgerippte Minarett Qutb Minar (großtenteils erste Halfte 13. Jh.) und das Tor Alai Darwaza (1305) mit echter Gewolbekuppel gehoren zum Komplex der Moschee Quwwat-al-Islam in Delhi.

Das kegelformig aufsteigende, langsgerippte Minarett Qutb Minar (großtenteils erste Halfte 13. Jh.) und das Tor Alai Darwaza (1305) mit echter Gewolbekuppel gehoren zum Komplex der Moschee Quwwat-al-Islam in Delhi.

Unter den Sultanen der

Sklavendynastie

(1206 bis 1290) kamen in großem Umfang Spolien zerstorter hinduistischer und jainistischer Tempel im Moscheenbau zum Einsatz. Dennoch uberließen die islamischen Eroberer einheimischen Hindu-Baumeistern die Ausfuhrung ihrer Bauvorhaben, da indische Steinmetzen uber wesentlich großere Erfahrung im Umgang mit Haustein als Baumaterial verfugten als die an Ziegelbauten gewohnten Architekten ihrer Heimat.

[9]

Obwohl jeglicher Figurenschmuck an den verwendeten Spolien entfernt und durch abstrakte Muster oder Koranverse ersetzt wurde, zeigt der Fassadendekor der Moscheen in seinem Detailreichtum, wie er von zeitgenossischen vorderasiatischen Bauten unbekannt ist, von Anfang an unubersehbaren indischen Einfluss.

Wie viele fruhe indische Moscheen wurde die Ende des 12. Jahrhunderts begonnene Quwwat-al-Islam-Moschee in

Delhi

(Nordindien), das architektonische Hauptwerk der Sklavendynastie, an der Stelle eines zerstorten hinduistischen oder jainistischen Sakralbaus errichtet. Im altesten Teil verfugt sie uber einen Rechteckhof, der ursprunglich aus dem vergroßerten Tempelbezirk entstand.

Mandapa

-Pfeiler wurden fur die den Hof umringende Kolonnade verwendet. Dagegen wurde der sich westlich an den Hof anschließenden Gebetshalle als

Blendfassade

nachtraglich eine hohe Arkadenmauer (

maqsurah

) vorgebaut, deren

Spitz-

und Kielbogen eindeutig vorderasiatischen Vorbildern nachempfunden sind, aber noch in althergebrachter indischer

Kragbauweise

realisiert wurden. Der Mittelbogen, der hoher und breiter ist als die ubrigen, fungiert als Portal. Das kegelformig aufsteigende Minarett

Qutb Minar

, das auch als Zeichen des Sieges des Islam uber die ?heidnischen“ Inder konzipiert war, stammt großenteils aus der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts. Seinen runden Grundriss lockern Rippen in der Form von Zacken eines Sterns oder von Kreissegmenten auf, ein von alteren Turmen persischer Grabmaler bekanntes Stilelement. Durch Erganzung zweier großerer Rechteckhofe und weiterer bogendurchbrochener Fassadenmauern erhielt die Quwwat-al-Islam-Moschee im 13. und 14. Jahrhundert ihre heutige Ausdehnung.

Auch außerhalb Delhis bluhte der fruhe indo-islamische Stil der Sklavendynastie. Ein herausragendes Beispiel ist die

Adhai-din-ka-Jhonpra-Moschee

in

Ajmer

(Rajasthan, Nordwestindien). Um 1200 unter Einbeziehung eines jainistischen

Mandapa

als Hofmoschee mit Saulenumgangen aus Tempelspolien erbaut, erhielt auch sie eine mit Spitzbogen durchbrochene

Maqsurah

. Die Stutzenquadrate der Gange uberspannen indische Flach-,

Laternen-

und Ringschichtendecken. Die Kuppeln uber der Halle entstanden, wie auch die Arkadenbogen, noch in Kragbauweise. Erst in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts, in der Spatzeit der Sklavendynastie, setzten sich echte Bogen mit radial angeordneten Steinen durch.

Diese neue Technik machten sich die Baumeister der

Khilji-Dynastie

(1290 bis 1320) zunutze, welche die echte Gewolbekuppel in die indische Architektur einfuhrten. Zur Uberleitung vom quadratischen Grundriss des Raumes zum Fußkreis der Kuppel nutzten sie die

Trompe

, ein trichterformiges Gewolbesegment, das die Ecken zwischen dem zugrundeliegenden Quadrat und dem darin eingeschriebenen Kreis ausfullt. Die aus Persien stammende Trompenkuppel wurde in der Folge zu einem bestimmenden Merkmal indo-islamischer Baukunst. Der aus der Khilji-Zeit stammende Torbau Alai Darwaza der Quwwat-al-Islam-Moschee in Delhi ist mit einer Trompenkuppel uberdeckt. Weiterhin charakteristisch fur den Baustil der Khilji-Zeit ist die Verfeinerung des nun durch

seldschukische

Kunstler gepragten Fassadendekors, etwa durch die Verwendung von Marmorflachen an den aus rotem und weißem Sandstein bestehenden Bauten. Das Vorhaben, neben dem Qutb Minar in Delhi ein zweites, weitaus machtigeres Minarett (

Alai Minar

) zu errichten, wurde bis auf das Erdgeschoss nicht verwirklicht. Der unvollendete Bau weist wie schon der Qutb Minar eine vertikale Rippung an der Außenwand auf.

Die Atala-Moschee (vollendet 1408) mit ihrem hohen, die dahinter befindliche Kuppel verdeckenden

Pishtaq

vertritt den aus dem Tughluq-Stil entwickelten Provinzstil von

Jaunpur

(Uttar Pradesh, Nordindien)

Die Atala-Moschee (vollendet 1408) mit ihrem hohen, die dahinter befindliche Kuppel verdeckenden

Pishtaq

vertritt den aus dem Tughluq-Stil entwickelten Provinzstil von

Jaunpur

(Uttar Pradesh, Nordindien)

Unter der

Tughluq-Dynastie

(1321 bis 1413), die den Machtbereich des Delhi-Sultanats zeitweise bis nach Sud- und Ostindien ausdehnen konnte, nahmen alle Baugestalten strengere, festungsartige Zuge an. Bedeutende Moscheebauten entstanden vor allem in der Regierungszeit

Firuz Shahs

. Den Stil der Tughluq-Zeit vertritt die

Begumpur-Moschee

in Delhi. Mit ihrem rechteckigen, arkadenumstandenen Hof ist sie strukturell der typisch indo-islamischen Hofmoschee zuzuordnen. Auf der Mekka zugewandten Westseite steht die als Arkadengang gestaltete

Maqsurah

, deren mittlerer Bogen ein vorstehendes, dominantes Portal (

Pishtaq

) bildet, welches so hoch aufragt, dass die dahinter stehende Kuppel unsichtbar bleibt. Der Bogen des

Pishtaq

besitzt eine tiefe

Laibung

, wodurch eine weit zuruckstehende Bogennische (

Iwan

oder

Liwan

) entsteht. Ein weitaus kleinerer Bogen an der Ruckwand des

Iwan

bildet das eigentliche Portal. Hierin werden Einflusse der zentralasiatischen Architektur deutlich. Beiderseits des

Pishtaq

stehen zwei Minarette, die wie ihre Vorganger kegelformig zulaufen. Die Spitzbogen der Hofarkaden sind flacher als die vorher ublichen Spitz- und Kielbogen; sie ahneln den

Tudor-Bogen

der europaischen Baukunst. Die

Khirki-Moschee

in Delhi dagegen bricht mit dem traditionellen Aufbau der Hofmoschee, da sie in vier uberdachte Gebaudeteile untergliedert ist, von denen jeder einen eigenen Hof besitzt. Ihre zitadellenhafte Außenwirkung entsteht durch die massiven Eckturme, den hohen Unterbau und die weitestgehend schmucklosen Bruchsteinmauern, die ursprunglich verputzt waren. Hinduistisch gepragte Schmuckelemente verschwanden in der Tughluq-Zeit fast vollig. Bestimmte bauliche Strukturen wie hohlenartig enge Innenraume, waagerechte

Sturze

,

Konsolen

und in Felder gegliederte Deckenkonstruktionen verraten jedoch, dass weiterhin auch hinduistische Handwerker zu Bauarbeiten herangezogen wurden.

Wahrend die reprasentative Architektur in Delhi nach der Eroberung und Plunderung der Stadt durch den mongolischen Eroberer

Timur

im Jahr 1398 vorubergehend zum Stillstand kam, fand der durch die Begumpur-Moschee vorgegebene Moscheenstil in

Jaunpur

(Uttar Pradesh, Nordindien) als sogenannter Provinzstil eine monumentale Fortsetzung. Die zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstandene

Atala-Moschee

und die großere, um 1470 erbaute

Freitagsmoschee

(Jama Masjid) sind durch einen besonders hohen, die

Maqsurah

um mehr als das Doppelte uberragenden

Pishtaq

mit leicht geboschten Mauern gekennzeichnet. Er verdeckt die dahinter befindliche Kuppel vollends. Bogenreihen durchbrechen die mehrstockige Ruckwand des

Iwan

. Die Kragkonsolen der flachgedeckten Hofarkaden sowie der plastische Fassadenschmuck legen hinduistische Einwirkungen nahe.

Infolge des vorubergehenden Wiedererstarkens des Delhi-Sultanats unter der Lodi-Dynastie (1451 bis 1526) lebte der Moscheenbau im Kernland mit einigen Neuerungen wieder auf. Die zuvor flachen Kuppeln wurden nun durch

Tambours

erhoht und damit starker betont.

Archivolten

sollten die ebene Flache der

Maqsurah

auflockern. Bedeutsam fur die weitere Entwicklung der indo-islamischen Architektur war zudem der Formwandel des Minaretts, das zunachst noch wie in der Tughluq-Zeit konisch zulief, dann aber zum Zylinder verschlankt wurde. Zu den Hauptwerken der Moscheenbaukunst im Lodi-Stil zahlt die Moth-Ki-Moschee in Delhi.

Am Beginn der Entwicklung des mogulischen Moscheenstils steht die minarettlose Freitagsmoschee (1571?1574) von Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien). Sie besitzt drei Kuppeln mit lotosblutenahnlichem Abschluss und Stuckspitze, wobei die mittlere und großte vom dominanten

pishtaq

verdeckt wird. Typisch fur den Mogulstil sind auch die

Chattris

genannten Zierpavillons.

Am Beginn der Entwicklung des mogulischen Moscheenstils steht die minarettlose Freitagsmoschee (1571?1574) von Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien). Sie besitzt drei Kuppeln mit lotosblutenahnlichem Abschluss und Stuckspitze, wobei die mittlere und großte vom dominanten

pishtaq

verdeckt wird. Typisch fur den Mogulstil sind auch die

Chattris

genannten Zierpavillons.

Den Hohepunkt des Mogulstils markiert die Freitagsmoschee (1650?1656) von Delhi. Die marmornen Kuppeln sind nun zwiebelformig gewolbt und von einer Metallspitze bekront. Der

pishtaq

verdeckt die Hauptkuppel nicht mehr vollig. An den beiden Eckpunkten der Hauptfassade erhebt sich je ein Minarett.

Den Hohepunkt des Mogulstils markiert die Freitagsmoschee (1650?1656) von Delhi. Die marmornen Kuppeln sind nun zwiebelformig gewolbt und von einer Metallspitze bekront. Der

pishtaq

verdeckt die Hauptkuppel nicht mehr vollig. An den beiden Eckpunkten der Hauptfassade erhebt sich je ein Minarett.

Die Moguln, die ab 1526 uber Nordindien, spater auch uber Zentral- und Teile Sudindiens herrschten, ließen die persisch gepragte Kultur ihrer zentralasiatischen Heimat in die Moscheenarchitektur einfließen. Zugleich banden sie nicht-islamische Elemente in zuvor ungekanntem Ausmaß ein. Der erste bedeutende Moscheebau der Mogulzeit ist die Freitagsmoschee in der vorubergehenden Hauptstadt

Fatehpur Sikri

(Uttar Pradesh, Nordindien), die 1571 bis 1574 unter dem als besonders tolerant geltenden Herrscher Akbar I. erbaut wurde. Sie verdeutlicht einerseits den Urtypus der Moschee im Mogulstil und andererseits die Symbiose indischer, persischer und zentralasiatischer Bauelemente wahrend der Mogulara. Obwohl es sich um eine Hofmoschee handelt, stellen die Bethalle und der ihr vorgelagerte offene Hof anders als in Bauten fruherer Epochen keine architektonische Einheit mehr dar. Vielmehr ragt die

qibla

-Wand im Westen uber den rechteckigen Grundriss hinaus. Die Bethalle selbst ist in drei jeweils mit einer Kuppel uberdachte Abschnitte unterteilt, wobei die mittlere Kuppel die beiden anderen uberragt. Jede Kuppel schließen ein

lotosblutenahnlicher

Stuckaufsatz

und eine Stuckspitze ab. Ein typisch timuridischer

pishtaq

mit besonders tief zuruckstehendem

iwan

beherrscht die Fassade und verdeckt die mittlere Kuppel. Spatere mogulische Moscheen griffen den Dreikuppelbau mit dominantem

Pishtaq

immer wieder auf. Pragend fur den gesamten Mogulstil sind auch die kleinen, aufgesetzten Zierpavillons (

chhatris

), die als Neuerung aus der Profanbaukunst der hinduistischen

Rajputen

in die indo-islamische Architektur ubernommen wurden und auf die schirmartigen Bekronungen buddhistischer Kultbauten der klassischen Zeit zuruckgehen. In der Freitagsmoschee von Fatehpur Sikri schmucken sie den

pishtaq

sowie die Konsoldacher der spitzbogigen Hofarkaden. Zwei nachtraglich erganzte, unterschiedlich große Torbauten (

darwaza

) persischen Stils gewahren Einlass zum Hof von Osten und Suden.

Die um die Mitte des 17. Jahrhunderts errichtete

Freitagsmoschee von Delhi

orientiert sich deutlich am gleichnamigen Sakralbau in Fatehpur Sikri, ubertrifft diesen aber nicht nur im Ausmaß, sondern auch an kunstlerischer Vollkommenheit. Sie gilt als Gipfelpunkt der indo-islamischen Moscheenarchitektur. Im Grundriss ahnelt sie ihrem Vorbild, wirkt aber durch zwei identische Torbauten an der Sud- und der Nordseite des offenen Hofes und ein großeres Tor gegenuber der Bethalle symmetrischer. Wahrend die

Qibla

-Wand wieder mit der Außenmauer der Hofarkaden abschließt, ist die gegenuberliegende zackenbogige Fassade in den Hof hineingeruckt. Der Hauptbau besitzt erneut drei Kuppeln, die durch ihre Außenrippung und betonte Zwiebelform großere Eleganz erreichen als die glatten Halbkugelkuppeln von Fatehpur Sikri. Die Kuppelspitzen bestehen nicht mehr aus Stuck, sondern aus Metall. Die Wirkung der Hauptkuppel wurde zudem durch ein darunter gesetztes Tambour und einen niedrigeren

Pishtaq

, der die Kuppel nun nicht mehr vollig verdeckt, erhoht. Zwei Minarette an den Extrempunkten der Hoffassade vervollstandigen den Hauptbau.

Chhatris

wurden insgesamt sparsamer, aber wirkungsvoller eingesetzt; sie bekronen die Minarette und die Eckpunkte des

Pishtaq

. Im Dekor bedient sich die Moschee sowohl abstrakt-geometrischer als auch floraler Motive. Als Baustoff wurde neben dem fur viele Mogulbauten typischen roten Sandstein auch weißer Marmor verwendet.

Einen letzten Hohepunkt der mogulischen Moschee stellt die 1674 vollendete

Badshahi-Moschee

in

Lahore

(

Punjab

, Pakistan) dar. Sie besitzt vier Minarette am Hauptbau und vier weitere an den Eckpunkten des Hofes, lehnt sich aber ansonsten eng an die Baukonzeption der Freitagsmoschee von Delhi an und entging somit dem in der Regierungszeit

Aurangzebs

in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts einsetzenden Verfall der klaren Linienfuhrung zu Gunsten ausladender, schnorkeliger Formen.

[10]

Bereits an der um 1660 fertiggestellten Perlmoschee von Delhi erscheinen die Kuppeln bauchig und die Spitzen im Vergleich zu dem zierlichen Bauwerk uberdimensioniert.

[11]

Dennoch wurde der spatmogulische Moscheenstil mangels neuer, innovativer Losungen bis ins 19. Jahrhundert hinein fortgefuhrt. Beispiele sind die Asafi-Moschee aus dem spaten 18. Jahrhundert in

Lakhnau

(Uttar Pradesh) mit Zierbalustrade auf der Bethalle und stark vergroßerten Kuppelspitzen sowie die 1878 begonnene, aber erst 1971 vollendete Taj-ul-Moschee in

Bhopal

(

Madhya Pradesh

, Zentralindien) mit besonders hohen und massiven Minaretten.

Die Moschee des Grabmalkomplexes Ibrahim Rauza (um 1626) in Bijapur (Vijayapura) in Karnataka, Sudwestindien vertritt den ausgereiften Dekkan-Stil. Stilpragend sind die hohe, beinahe kugelformige Kuppel und die Wiederholung derselben in stark verkleinerter Form als Turmaufsatz. Das konsolengestutzte Dachgesims zeigt hinduistischen Einfluss.

Die Moschee des Grabmalkomplexes Ibrahim Rauza (um 1626) in Bijapur (Vijayapura) in Karnataka, Sudwestindien vertritt den ausgereiften Dekkan-Stil. Stilpragend sind die hohe, beinahe kugelformige Kuppel und die Wiederholung derselben in stark verkleinerter Form als Turmaufsatz. Das konsolengestutzte Dachgesims zeigt hinduistischen Einfluss.

Auf dem Dekkan losten sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts die

Bahmaniden

vom Delhi-Sultanat und begrundeten ein eigenes Reich. Innere Streitigkeiten fuhrten zum Verfall der Zentralmacht und der Entstehung der funf

Dekkan-Sultanate

im spaten 15. und fruhen 16. Jahrhundert. Die starksten der funf Sultanate,

Bijapur

und

Golkonda

, konnten ihre Unabhangigkeit bis zur Eroberung durch das Mogulreich 1686 bzw. 1687 wahren. Die fruhe, stark persisch gepragte Architektur der

schiitischen

Staaten des Dekkan ist schlicht und zweckmaßig. Ab dem 16. Jahrhundert bewirkte der zunehmende Einfluss der lokalen Hindu-Bautradition eine Hinwendung zu weicheren Zugen und spielerischem Dekor, ohne den persischen Grundcharakter zu verdrangen.

Unter den Bahmaniden riss die Kontinuitat des indo-islamischen Sultanatsstils ab. Die 1367 vollendete Freitagsmoschee (Jama Masjid) von

Gulbarga

(

Karnataka

, Sudwestindien), der ersten Hauptstadt des Bahmanidenreiches, gleicht im Grundriss zwar noch den nordindischen Hofmoscheen, kehrt aber deren Gestaltungsprinzipien um, indem der bisher offene Hof ein Dach aus zahlreichen Kuppeln erhalten hat. Dagegen mussten die fruher ublichen geschlossenen Außenwande offenen Arkaden weichen, um den Innenraum auszuleuchten. Die

maqsurah

liegt somit nicht an der Innenseite eines offenen Hofes, sondern bildet die Außenfassade der die zentrale Kuppelhalle umschließenden, uberwolbten Saulengange. Kielbogen mit verschiedenen Spannweiten unterscheiden Kuppelhalle und Saulenumgange voneinander; allgemein ist die außergewohnlich große Spannweite ein Wesenszug der islamischen Dekkan-Architektur. In der Senkrechten dominieren eine zentrale Trompenkuppel und vier kleinere Eckkuppeln den Bau. Ein Minarett ist nicht vorhanden. Wenngleich der uberdachte Hofbereich eine Ausnahme blieb, wies die Freitagsmoschee von Gulbarga den Weg fur spatere Sakralbauten des Dekkans, in denen durch hohe Kuppeln variierte Flachdacher und großflachige Fassaden bestimmend sind.

Die Architektur der Dekkan-Sultanate des 16. und 17. Jahrhunderts weist eine starke

safawidische

(persische) Pragung auf, wurde jedoch gelegentlich um hinduistische Bautechniken wie den Tursturz (anstelle des islamischen Bogens) und das Kragdach mit konsolengestutzter Traufkante (

Chajja

) bereichert. Eine hinduistisch inspirierte Formensprache in der eher nuchternen Ausschmuckung ließen die

schiitischen

Dekkan-Sultane, im Gegensatz zu den zur gleichen Zeit in Nordindien herrschenden

sunnitischen

Moguln, aber nicht zu. Den ausgereiften Moscheenstil der Dekkan-Sultanate kennzeichnen beinahe kugelformig gewolbte Kuppeln und die Wiederholung der Hauptkuppel im Miniaturformat als Turmaufsatz, etwa an der Moschee im Mausoleumskomplex fur Sultan Ibrahim II. in

Bijapur (Vijayapura)

(Karnataka).

Im indo-islamischen Mischstil von

Gujarat

(Westindien) verschmelzen islamische Bauformen mit markanten hinduistisch-jainistischen Elementen. An der Freitagsmoschee (vollendet 1424) in Ahmedabad finden sich neben den typisch islamischen Kielbogen der

Maqsurah

auch reich gegliederte Saulen mit Architraven in der Bethalle, der Tempelkunst entlehnte Steinmetzarbeiten an den Minaretten und ein Konsoldach uber dem

Pishtaq

.

Im indo-islamischen Mischstil von

Gujarat

(Westindien) verschmelzen islamische Bauformen mit markanten hinduistisch-jainistischen Elementen. An der Freitagsmoschee (vollendet 1424) in Ahmedabad finden sich neben den typisch islamischen Kielbogen der

Maqsurah

auch reich gegliederte Saulen mit Architraven in der Bethalle, der Tempelkunst entlehnte Steinmetzarbeiten an den Minaretten und ein Konsoldach uber dem

Pishtaq

.

Eine tiefe Durchmischung islamischer und hinduistisch-jainistischer Merkmale kennzeichnet die Architektur des westindischen

Gujarat

, vom 14. bis 16. Jahrhundert ein eigenstandiges Sultanat. Die gujaratischen Moscheen entsprechen im Grundriss dem Typus der Hofmoschee. In der baulichen Ausfuhrung und der individuellen Ausgestaltung haben jedoch unverkennbar hinduistisch-jainistische Tempelbauten auf die Moschee gewirkt. In Saulenkonstruktionen finden sich islamische Bogen und Gewolbe oft neben konsolengestutzten

Architraven

. Saulen, Portale und Minarette sind durch hinduistisch-jainistischen Einfluss fein gegliedert und verziert. Aus der westindischen Profanarchitektur stammen das vor allem bei Fenstern und Balustraden auftretende steinerne

Maßwerk

(

Jali

) und der konsolengestutzte, uberdachte Balkon (

Jharokha

), der an Fassaden zum Einsatz kam. Die Schmuckmotive sind teils der nicht-islamischen Kunst entlehnt, so die Pflanzenranken in den

Jali

-Fenstern der

Sidi Saiyyed-Moschee

in Ahmedabad. Viele Moscheen umfassen

mandapa

-artige Saulenbethallen mit Kragkuppeldachern, beispielsweise die 1424 fertiggestellte Freitagsmoschee in

Ahmedabad

, die zu den herausragendsten Baudenkmalern im gujaratischen Stil zahlt. Ihre

Maqsurah

verbindet die islamische Arkade mit hinduistischen Steinmetzarbeiten, welche besonders bei den Minaretten, die wie bei den

timuridischen

Moscheen Zentralasiens den

Pishtaq

beidseitig flankieren, an die

Shikharas

gujaratischer Hindu-Tempel anklingen.

Wahrend die den an und fur sich gegensatzlichen Kunstvorstellungen des Islam und der einheimischen Religionen entnommenen architektonischen Elemente in den Moscheen Ahmedabads zu einem kontrastiven, aber harmonischen Ganzen zusammengefugt sind, zeigt sich in der 1485 erbauten Freitagsmoschee von

Champaner

eine besonders eigentumliche Stilmischung. Ihr Grundriss hat exakt die Proportionen persischer Hofmoscheen ubernommen, gleicht jedoch im Aufriss mit offener Pfeilerhalle, flachen Kragkuppeln und dreistockig erhohtem Mittelschiff einem jainistischen Tempel. Die großflachige

Maqsurah

der Bethalle knupft mit ihren Arkaden starker an die islamische Formensprache an, wirkt aber wie eine der nachtraglich angefugten Blendfassaden der fruhislamischen Epoche in Indien.

[12]

Bengalen

, das erst verhaltnismaßig spat islamisiert worden war, schied 1338 als erste Provinz aus dem Reichsverband des Delhi-Sultanats aus. Es wurde in geringerem Maße als andere Regionen von der Baukunst Delhis beeinflusst, sodass sich in der langen Zeit der Unabhangigkeit bis zur Eroberung durch die Moguln 1576 ein stark von lokalen Traditionen beeinflusster Regionalstil herausbilden konnte. Da Bengalen arm an Steinvorkommen ist, dienten vor allem gebrannte Ziegel als Baumaterial. Im 13. und fruhen 14. Jahrhundert wurden zunachst noch Tempelspolien verwendet, um Moscheen in Anlehnung an den fruhen Sultanatsstil und den Tughluq-Stil zu errichten. Die große Adina-Moschee von 1374 in

Pandua

(

Westbengalen

, Ostindien) entspricht noch dem Typus der indischen Hofmoschee. Spatere Moscheen in Pandua und

Gaur

(indisch-

bangladeschische

Grenze) sind dagegen weitaus kleinere, kompakte Bauten ohne Hofanlage. In Anpassung an die besonders niederschlagsreichen Sommer sind sie vollstandig uberdacht. Je nach Große der Moschee ruhen eine oder mehrere Kuppeln auf konvex gekrummten Dachern. Die krummlinige Dachform leitet sich von den regionaltypischen, dorflichen Lehmhausern ab, welche traditionell mit Palmblattern gedeckte Dachkonstruktionen aus gebogenen Bambusstaben besitzen.

[13]

Im Dekor verdrangten hinduistisch inspirierte Muster die Zierformen des Delhi-Sultanats. Als Fassadenverkleidung kamen oft farbig glasierte Terrakottatafeln zum Einsatz. Als Hohepunkt des bengalischen Moscheenstils gilt die Chhota-Sona-Moschee im bangladeschischen Teil von Gaur. Um die Wende zum 16. Jahrhundert auf rechteckigem Grundriss erbaut, besitzt sie funf Schiffe mit zackenbogigen Portalen und je drei uberkuppelten

Jochen

.

Die nordindische Berglandschaft

Kaschmir

geriet in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts unter islamische Herrschaft, war aber nie Bestandteil des Sultanats von Delhi. Die architektonische Entwicklung blieb daher weitgehend unbeeinflusst von der Baukunst Delhis. Kaschmirs Unabhangigkeit als Sultanat endete 1586 mit der Unterwerfung durch das Mogulreich. Nirgendwo auf dem indischen Subkontinent wurde die islamische Architektur so stark von einheimischen Traditionen gepragt wie in Kaschmir. Viele Moscheen sind außerlich kaum als solche zu erkennen, da sie nach dem Vorbild hinduistischer Tempel der Region als kompakte Wurfelbauten, seltener als Komplexe mehrerer solcher Wurfelbauten, aus Holz und Backstein errichtet wurden. Ihre pfeilergestutzten, meist geschwungenen Dacher stehen, wie auch bei kaschmirischen Wohnhausern, weit uber und besitzen einen hohen, schlanken Turmaufbau, der den pyramidenformigen Tempelturmen Kaschmirs nachempfunden ist. Die Spitzen der Turmaufbauten sind zuweilen als schirmartige Bekronungen ausgebildet, die wiederum auf die

Chhattras

des altindischen

buddhistischen

Stupas

zuruckgefuhrt werden konnen.

[14]

Großere Moscheen umfassen zudem einen offenen, kubischen Pavillon (

Mazina

) mit steilem Turmchen, der die Funktion eines Minaretts ubernimmt. Im Dekor wechseln sich einheimisches Schnitzwerk und Intarsien mit bemalten Wandfliesen persischen Ursprungs ab. Ein typisches Beispiel fur den kaschmirischen Moscheenstil ist die um 1400 erbaute Shah-Hamadan-Moschee in

Srinagar

(

Jammu und Kashmir

, Nordindien). Kaschmirische Grabmaler unterscheiden sich kaum von den Moscheen. Erst in der Mogulzeit traten typische Merkmale der indo-islamischen Architektur hinzu. Die Freitagsmoschee von Srinagar, die in ihrer heutigen Form weitestgehend aus dem 17. Jahrhundert stammt, hat kielbogige

Iwane

und

Pishtaqs

, welche einen Hof umschließen. Die

pagodenahnlichen

Turmaufbauten der

Pishtaqs

entsprechen dagegen dem landesublichen Stil.

Grundform des fruhen indo-islamischen Grabmals ist ein kubischer Baukorper mit Kuppeldach. Das Grab des Ghiyas-ud-Din (um 1325) in Delhi weist mit seinen geboschten Mauern und dem puritanischen Fassadenschmuck zudem die typischen Stilmerkmale der Tughluq-Zeit auf.

Grundform des fruhen indo-islamischen Grabmals ist ein kubischer Baukorper mit Kuppeldach. Das Grab des Ghiyas-ud-Din (um 1325) in Delhi weist mit seinen geboschten Mauern und dem puritanischen Fassadenschmuck zudem die typischen Stilmerkmale der Tughluq-Zeit auf.

Das Grab Isa Khans (um 1548) in Delhi steht fur den Mausoleumsstil der spaten Sultanatszeit. Charakteristisch sind der achteckige Grundriss, die Kuppel und der umstehende Arkadengang mit Konsoldach. Die Lotosspitze der Kuppel und die

Chattris

auf dem Konsoldach greifen Merkmale des spateren Mogulstils voraus.

Das Grab Isa Khans (um 1548) in Delhi steht fur den Mausoleumsstil der spaten Sultanatszeit. Charakteristisch sind der achteckige Grundriss, die Kuppel und der umstehende Arkadengang mit Konsoldach. Die Lotosspitze der Kuppel und die

Chattris

auf dem Konsoldach greifen Merkmale des spateren Mogulstils voraus.

Anders als Hindus verbrennen Muslime ihre Toten nicht, sondern beerdigen sie. Wahrend die Graber einfacher Menschen meist schmucklos und anonym waren, erhielten zu Lebzeiten einflussreiche Personlichkeiten wie Herrscher, Minister oder Heilige oft monumentale Grabbauten. Die Lage der unterirdischen steinernen Grabkammer (

qabr

) markiert ein

Kenotaph

(

zarih

) im oberirdisch gelegenen Teil (

huzrah

) des Grabmales. Da das Gesicht des Verstorbenen in jedem Falle gen Mekka zeigen muss (

Qibla

), enthalten auch indo-islamische Mausoleen den nach Westen weisenden

Mihrab

. Graber bedeutender Heiliger entwickelten sich oft zu Wallfahrtszentren.

Kleinere Mausoleen wurden haufig als sogenanntes Baldachingrab nach Bauart eines hinduistisch-jainistischen Pavillons ausgefuhrt. Dazu wurde uber dem Kenotaph ein Saulendach mit halbkugelformiger oder leicht konischer Kragkuppel errichtet. Solche Baldachingraber finden sich in großer Zahl auf den Graberfeldern in der pakistanischen Landschaft Sindh, unter anderem in

Chaukhandi

, sowie im nordwestindischen Bundesstaat

Rajasthan

. Großere Grabmalbauten wurden unter Einbeziehung persischer Stilmerkmale in Mauerwerk ausgefuhrt. Dabei entstanden herausragende Bauten, von denen einige zu den bedeutendsten Baudenkmalern Indiens gehoren.

Am Anfang der Entwicklung des indo-islamischen Mausoleums steht das um 1236 erbaute Grabmal des Sultans

Iltutmish

in

Delhi

(Nordindien). Das

Kenotaph

befindet sich hier in der Mitte eines massiven, wurfelformigen Raumes, dessen quadratischer Grundriss durch kielbogenformige Trompen in ein Achteck uberfuhrt wurde. Die Trompen stutzen

Architrave

als Grundlage einer nicht mehr erhaltenen, nur noch in Ansatzen zu erkennenden Kragkuppel. Wie bei den fruhen Moscheen ist die reiche plastische Ausschmuckung des Grabmals auf die Abhangigkeit der muslimischen Bauherren von hinduistischen Steinmetzen zuruckzufuhren.

[15]

Bestanden die ersten Moscheen aber noch vollstandig aus Tempelspolien, so wurde fur das Grab des Iltutmish vermutlich auch frisch gebrochener Stein verwendet.

[16]

Uber dem Grabmal Balbans (um 1280) erhob sich erstmals ein echtes Gewolbe, das jedoch gleichfalls nur noch im Ansatz zu erkennen ist.

Um 1325, in der Fruhzeit der

Tughluq-Dynastie

, entstand das Mausoleum fur

Ghiyas-ud-Din

in Delhi. Der allgemeinen Tendenz jener Epoche folgend, erhielt das erneut wurfelformige, uberkuppelte Gebaude festungsartig geboschte Mauern. Der Schlussstein der Trompenkuppel gleicht einem hinduistischen

Amalaka

, wahrend der sparsame, abstrakte Fassadendekor aus weißem Marmor auf rotem Sandstein ganz in der Tradition des Islam steht. Ebenfalls in der fruhen Tughluq-Zeit, vermutlich noch in der Regierungszeit Ghiyas-ud-Dins, wurde mit dem weitaus großeren Mausoleum fur den

Sufi-Heiligen

Rukn-i-Alam in

Multan

(

Punjab

, Pakistan) zum ersten Mal ein Grabmal auf achteckigem Grundriss erbaut. Die eigentliche Grabkammer steigt von einem hohen, fensterlosen Unterbau mit sich stark verjungenden Turmen an den acht Eckpunkten auf. Auch hier finden sich die geboschten Mauern und die Trompenkuppel als typisches Charakteristikum des Tughluq-Stils. Dagegen bezeugen der achteckige Grundriss, die Verwendung von Backstein als Hauptbaustoff, die stangenartige Metallspitze der Kuppel und die Fassadenverkleidung aus farbigen Kacheln persischen Einfluss.

Auch in Delhi setzte sich der achteckige Grundriss in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts durch, wie am Grab des Ministers Khan-i-Jahan aus der Zeit

Firuz Shahs

zu sehen ist. Dies ist moglicherweise so, weil das dem Kreis angenaherte Achteck als Grundlage des Unterbaus bessere statische Eigenschaften beim Bau einer Kuppel mit sich bringt als das Quadrat, welches kompliziertere Trompenlosungen erfordert.

[17]

Unter der

Sayyid-Dynastie

etablierte sich in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts ein Typus, der neben dem achteckigen Grundriss durch eine bisweilen mittels eines Tambours erhohte Kuppel sowie durch einen umstehenden Arkadengang mit Konsoldach gekennzeichnet ist. Diesen Typus vertritt das Mausoleum Muhammad Shahs in Delhi, dessen Kuppelabschluss in der Form eines Lotos und Zierpavillons (

Chattris

) auf dem Arkadendach bereits einige Merkmale spaterer mogulischer Moscheen und Grabmaler vorwegnimmt. Ihm folgen in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts die sehr ahnlichen Graber Isa Khans in Delhi und

Sher Shahs

in

Sasaram

(

Bihar

, Nordostindien) nach.

Das Grabmal Humayuns (1562?1571) in Delhi weist vorwiegend persische Stilmerkmale auf, so die doppelschalige Kuppel, die kielbogigen

Iwane

und den flachigen Fassadenschmuck. Indischen Ursprungs sind die Verwendung von rotem Sandstein als Baumaterial und die

Chattris

.

Das Grabmal Humayuns (1562?1571) in Delhi weist vorwiegend persische Stilmerkmale auf, so die doppelschalige Kuppel, die kielbogigen

Iwane

und den flachigen Fassadenschmuck. Indischen Ursprungs sind die Verwendung von rotem Sandstein als Baumaterial und die

Chattris

.

Am Ubergang vom durch rote Sandsteinbauten gepragten fruhen Mogulstil zum verfeinerten Stil der Shah-Jahan-Zeit steht das aus weißem Marmor erbaute Grabmal des Itimad-ud-Daula (1622?1628) in Agra (Uttar Pradesh, Nordindien).

Am Ubergang vom durch rote Sandsteinbauten gepragten fruhen Mogulstil zum verfeinerten Stil der Shah-Jahan-Zeit steht das aus weißem Marmor erbaute Grabmal des Itimad-ud-Daula (1622?1628) in Agra (Uttar Pradesh, Nordindien).

Die mogulische Grabmalarchitektur gipfelt im Taj Mahal (1631?1648) in Agra, das zu den schonsten und bekanntesten Bauwerken Indiens zahlt. Pragend sind die ausgewogenen Proportionen und die kostbare Fassadengestaltung mit Pietra-dura-Mosaiken.

Die mogulische Grabmalarchitektur gipfelt im Taj Mahal (1631?1648) in Agra, das zu den schonsten und bekanntesten Bauwerken Indiens zahlt. Pragend sind die ausgewogenen Proportionen und die kostbare Fassadengestaltung mit Pietra-dura-Mosaiken.

Wegbereiter des mogulischen Grabmalstils war das

Mausoleum des Mogulkaisers Humayun

in Delhi, das 1571 als erstes monumentales Grabmal und als erster Monumentalbau der Mogulzeit uberhaupt fertiggestellt wurde. Es besteht aus einem achteckigen, uberkuppelten Mittelraum, dem vier in die Himmelsrichtungen weisende

Pishtaqs

mit je zwei

Chattris

vorgelagert sind. Die Kuppel ist als erste auf dem indischen Subkontinent doppelschalig ausgefuhrt, d. h., es wurden zwei Kuppeldacher ubereinander gesetzt, so dass die innere Raumdecke nicht mit der Wolbung der Außenkuppel ubereinstimmt. Spatere Baumeister machten sich diese Bauform zunutze, um die außere Scheinkuppel immer starker zwiebelformig auszuwolben.

[18]

Vier identische, achteckige Eckbauten mit je einem großen

chattri

auf dem Dach fullen die Nischen zwischen den

pishtaqs

, sodass der gesamte Baukorper außerlich als Quadratbau mit abgeschragten Ecken und eingeruckten

pishtaqs

erscheint. Das eigentliche Mausoleum erhebt sich auf einem stockwerkhohen, terrassenartigen Sockel, in dessen Außenwande zahlreiche

iwane

eingelassen wurden. Humayuns Grabmal vereint aus der einheimischen Bautradition ubernommene und persische Elemente in sich, wobei letztere deutlich uberwiegen, da nicht nur der Architekt aus Persien stammte, sondern im Gegensatz zu vielen fruheren Bauvorhaben auch ein großer Teil der beim Bau eingesetzten Handwerker auslandischer Herkunft war.

[19]

So sind indische Architrave, Konsolen und plastische Verzierungen vollstandig zu Gunsten von Kielbogen und flachigem Fassadenschmuck zuruckgedrangt. Die persische Vorliebe fur symmetrische Formen spiegelt sich sowohl im Grabmal als auch in der dieses umgebenden, ummauerten Gartenanlage wider. Letztere entspricht dem Typus des

Char Bagh

mit quadratischem Grundriss und vier Fußwegen, die ein Achsenkreuz bilden und den Garten somit in vier kleinere Quadrate unterteilen.

Das Grabmal des Kaisers Akbar, der der indischen Architektur sehr zugetan war, in

Sikandra

(Uttar Pradesh) hingegen nimmt starke Anleihen bei der hinduistischen Baukunst. Auf quadratischem Grundriss angelegt, steigt es pyramidenartig in funf zuruckspringenden Stockwerken auf. Wahrend sich das sockelartige Erdgeschoss mit einer Fassade aus persischen

Iwanen

und einem

Pishtaq

an allen vier Seiten der islamischen Formensprache bedient, sind die Obergeschosse in Anlehnung an hinduistische Tempelhallen als offene Saulenhallen, bereichert um das islamische Gewolbe, konzipiert. Das sonst ubliche Kuppeldach indes fehlt.

Unter Akbars Nachfolgern im 17. Jahrhundert erfolgte wieder eine starkere Hinwendung zu persischen Stilmerkmalen, ohne jedoch die indo-islamische Symbiose aufzugeben. Zugleich loste weißer Marmor den roten Sandstein als wichtigstes Baumaterial ab, und die Formen nahmen allgemein weichere Zuge an. Den Ubergang vom fruhen zum gereiften mogulischen Mausoleumsstil markiert das zwischen 1622 und 1628 erbaute Grabmal des Ministers Itimad-ud-Daula in

Agra

(Uttar Pradesh). Der kleine, vollstandig aus Marmor errichtete Bau steht auf quadratischem Grundriss. Vier

chattri

-bekronte Minarette betonen die Eckpunkte, wahrend der Hauptbau nicht von einer Kuppel, sondern von einem Pavillon mit geschwungenem, weit uberstehendem Dach im bengalischen Stil abgeschlossen wird. Kostbare Einlegearbeiten in

Pietra-dura

-Technik zieren die Fassade.

Vollzogen ist der Stilwandel schließlich mit dem 1648 fertiggestellten

Taj Mahal

in Agra, dem Mausoleum fur die Hauptfrau des Mogulherrschers

Shah Jahan

, das alle fruheren und spateren Bauwerke der Mogulzeit an Ausgewogenheit und Prachtentfaltung ubertrifft und daher als Hohepunkt der Mogularchitektur gilt. Der Taj Mahal kombiniert Charakteristika verschiedener Vorgangerbauten miteinander, vermeidet aber gezielt deren Schwachpunkte. Vom Grabmal Humayuns hat er die Anordnung von vier Eckbauten mit Dachpavillons um einen uberkuppelten Zentralbau mit

Pishtaq

an jeder der vier Seiten und den quadratischen Grundriss mit abgeschragten Ecken ubernommen. Allerdings ragen die Eckbauten nicht aus der Ebene der

Pishtaq

-Fassaden hervor. Zudem ist der Abstand zwischen den Dachpavillons und der Kuppel geringer als am Grabmal Humayuns, wodurch der Taj Mahal einen harmonischeren Gesamteindruck erzielt als das altere Mausoleum, dessen Wirkung unter der raumlichen Separierung der Eckbauten vom Hauptbau leidet.

[20]

Die durch einen Tambour erhohte, doppelschalige Zwiebelkuppel des Taj Mahal ist stark ausladend und greift die Lotosspitze fruherer Moschee- und Mausoleumsbauten auf. Der quadratische Unterbau, an dessen Eckpunkten vier hohe, schlanke Minarette stehen, erinnert an das Grabmal

Jahangirs

in Lahore (Punjab, Pakistan), das aus einer einfachen, quadratischen Plattform mit Eckturmen besteht. Wie bereits das Grab des Itimad-ud-Daula zieren Pietra-dura-Einlegearbeiten aus Marmor und Halbedelsteinen die weißen Marmorwande des Taj Mahal. Insgesamt ist die Fassadengestaltung mit den beiden ubereinander angeordneten

Iwanen

jeweils beiderseits der großen

Iwane

der

Pishtaqs

an ein alteres Grabmal in Delhi, das des

Khan-i-Khanan

(um 1627), angelehnt. Wie viele fruhere Mausoleen umgibt das Taj Mahal eine ummauerte Gartenanlage des

Char-Bagh

-Typus.

Die spaten mogulischen Grabmaler sind vom allgemeinen Formverfall seit der Herrschaft Aurangzebs gekennzeichnet. Das 1679 erbaute

Bibi-Ka-Maqbara

in

Aurangabad

(

Maharashtra

, Zentralindien) ahnelt stark dem Taj Mahal, ist jedoch kleiner, gedrungener und entbehrt dessen kostbarer Ausgestaltung. Die Kuppeln der Dachpavillons wiederholen hier die Hauptkuppel, ein haufiges Motiv der Dekkan-Architektur. Letzter bedeutender Auslaufer des Mogulgrabmals ist das Mausoleum Safdar Jangs von 1754 in Delhi. Hier stehen die Minarette nicht frei an den Eckpunkten einer Plattform, sondern lehnen sich direkt an den Hauptbau.

Das Mausoleum Gol Gumbaz (vollendet 1659) in Bijapur (Vijayapura) in Karnataka, Sudwestindien, ist der großte Kuppelbau Indiens. Typisch fur den spaten Dekkan-Stil sind die aus einem Blutenkelch aufsteigende Kuppel und das weit auskragende Schattendach. Der Zinnenkranz auf dem quadratischen Baukorper ist ein allgemeines Merkmal auch der alteren Dekkan-Grabmaler.

Das Mausoleum Gol Gumbaz (vollendet 1659) in Bijapur (Vijayapura) in Karnataka, Sudwestindien, ist der großte Kuppelbau Indiens. Typisch fur den spaten Dekkan-Stil sind die aus einem Blutenkelch aufsteigende Kuppel und das weit auskragende Schattendach. Der Zinnenkranz auf dem quadratischen Baukorper ist ein allgemeines Merkmal auch der alteren Dekkan-Grabmaler.

Der Aufbau der fruhen Grabmaler aus der Anfangszeit der Bahmaniden um die Mitte des 14. Jahrhunderts gleicht dem der Tughluq-Mausoleen des Delhi-Sultanats. Auf quadratischem, einstockigem Baukorper ruht eine niedrige Trompenkuppel. Das wehrhafte Außere ist schmucklos und mit Ausnahme des Portals ringsum geschlossen. Typisch ist ein Zinnenkranz als oberer Abschluss des Mauerwurfels mit besonderer Betonung der Eckpunkte. Ab dem spaten 14. Jahrhundert kamen daneben auch rechteckige Grundrisse auf, die durch die Aneinanderreihung zweier quadratischer Kuppelgraber auf einem gemeinsamen Sockel entstanden. Das Grabmal Firuz Shah Bahmanis in

Gulbarga

(

Karnataka

, Sudwestindien), vollendet um 1422, markiert den Ubergang zu einem aufwandigeren Baustil. Es wurde nicht nur im Grundriss durch Dopplung eines quadratischen Baukorpers, sondern auch im Aufriss durch ein zweites Stockwerk erweitert. Die Fassade gliedern kielbogige

Iwane

im unteren Bereich sowie kielbogige Fenster mit Steingittern auf Hohe des Obergeschosses.

In

Bidar

,

Bijapur

(beide Karnataka) und

Golkonda

(

Telangana

, Sudostindien) entstanden bis ins 17. Jahrhundert hinein weiterhin Graber auf quadratischem Grundriss. Gestreckte Tambourkuppeln akzentuieren die zunehmende Hohentendenz. Ab dem spaten 15. Jahrhundert stiegen die Kuppeln uber der

Kampferlinie

in zwiebelformiger Wolbung aus einem Lotosblutenkelch auf. Der Lotosdekor ist ebenso wie viele andere Zierelemente der spaten Dekkan-Architektur, etwa konsolengestutzte Schattendacher, auf hinduistischen Einfluss zuruckzufuhren. Spater Hohepunkt des Dekkan-Mausoleums ist der 1659 beendete Gol Gumbaz in Bijapur, der großte Kuppelbau Indiens. Der Gol Gumbaz steht unter

osmanischem

Einfluss, da sowohl die Herrscherfamilie des

Sultanats Bijapur

als auch einige der am Bau beteiligten Handwerker turkischer Abstammung waren.

[21]

Das Mausoleum besitzt einen gewaltigen kubischen Baukorper, an dessen Eckpunkten vier siebenstockige Turme auf achteckigem Grundriss stehen. Jeder Turm wird von einer leicht ausladenden Lotoskuppel bekront, wahrend die Hauptkuppel halbrund ist. Die Ausgestaltung der Fassaden und des Inneren wurde nie vollendet.

Der

Panch Mahal

(um 1570) aus der Akbar-Zeit in Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien) bedient sich ausschließlich hinduistischer Konstruktionsformen wie Sturze, Konsolen, Kragdacher und Kragkuppelpavillons, vermeidet aber die Ordnungs- und Raumprinzipien der hinduistischen Kosmologie.

Der

Panch Mahal

(um 1570) aus der Akbar-Zeit in Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien) bedient sich ausschließlich hinduistischer Konstruktionsformen wie Sturze, Konsolen, Kragdacher und Kragkuppelpavillons, vermeidet aber die Ordnungs- und Raumprinzipien der hinduistischen Kosmologie.

Zur Zeit Shah Jahans loste der weiße Marmor den roten Sandstein als Hauptbaustoff ab. Islamische Elemente, wie Zackenbogen und flachiger Fassadendekor, dominierten. Neben flach gedeckten Hallen und Pavillons finden sich krummlinig begrenzte Dacher bengalischer Bauart, wie hier am Naulakha-Pavillon (1633) in Lahore (Punjab, Pakistan).

Zur Zeit Shah Jahans loste der weiße Marmor den roten Sandstein als Hauptbaustoff ab. Islamische Elemente, wie Zackenbogen und flachiger Fassadendekor, dominierten. Neben flach gedeckten Hallen und Pavillons finden sich krummlinig begrenzte Dacher bengalischer Bauart, wie hier am Naulakha-Pavillon (1633) in Lahore (Punjab, Pakistan).

Die islamischen Residenzen des indischen Mittelalters haben mit Ausnahme weniger Mauerreste, etwa in

Tughlaqabad

auf dem Gebiet des heutigen Delhi, nicht uberdauert. In

Chanderi

und

Mandu

(Madhya Pradesh, Zentralindien) vermitteln Ruinen aus dem 15. und fruhen 16. Jahrhundert noch eine vergleichsweise gute Vorstellung von den Palasten der Sultane von

Malwa

. Der um 1425 erbaute Hindola Mahal in Mandu besteht aus einer von breiten Kielbogen uberspannten Langhalle, an deren Nordende sich ein Querbau mit kleineren Raumen anschließt. Hohe Spitzbogen durchbrechen die starken, wie in der Tughluq-Zeit festungsartig geboschten Außenmauern der Halle. Die Dachkonstruktion ist nicht erhalten. Indische

Jharokhas

lockern die ansonsten vollig schmucklose Fassade des Querbaus auf. Weitlaufige Terrassen, teils mit Wasserbecken, und aufgesetzte Kuppelpavillons lassen die spateren Palaste von Mandu weitaus weniger wehrhaft erscheinen. Spitzbogen pragen die Fassaden, wahrend hinduistische Elemente wie

Jharokhas

und

Jali

-Gitter fehlen.

Am Beginn der mogulischen Palastarchitektur steht das in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts entstandene

Fatehpur Sikri

, das einige Jahre lang Hauptstadt des

Mogulreiches

war. Der Palastbezirk besteht aus mehreren, versetzt zueinander angeordneten Hofen, um die sich alle Bauten gruppieren. Zu den wichtigsten Bauwerken gehoren die offentliche Audienzhalle (

Diwan-i-Am

), die private Audienzhalle (

Diwan-i-Khas

) und der

Panch Mahal

. Die offentliche Audienzhalle ist ein einfacher, rechteckiger Pavillon, wahrend sich die quadratische private Audienzhalle uber zwei Stockwerke erhebt. Das Erdgeschoss besitzt einen Eingang auf allen vier Seiten, das erste Stockwerk umgibt eine balkonartig vorkragende Galerie, und auf den Eckpunkten des Daches ruht je ein

Chattri

. Einzigartig ist die Raumaufteilung im Inneren: In der Mitte befindet sich eine Saule, die nach oben wie das Geast eines Baumes auskragt. Sie stutzt die Plattform, auf der fruher der Thron des Mogulherrschers Akbar I. stand. Von der Thronplattform aus fuhren Stege bruckenartig in alle vier Himmelsrichtungen. Der Panch Mahal zeigt sich als offene funfstockige Stutzenhalle, die auf zwei Seiten zur Stufenpyramide aufsteigt. Im Gegensatz zu anderen baulichen Anlagen der Mogulzeit, die sich durch eine Verschmelzung persisch-islamischer und indisch-hinduistischer Elemente auszeichnen, wurde der Palastkomplex von Fatehpur Sikri vollstandig in indischer Bauweise mit Saulen-Architrav-Konstruktionen, Flachdecken, Konsolen,

Chajjas

und kragkuppelgedeckten

Chattris

aus rotem Sandstein errichtet. Islamische Bogen, Gewolbe und flachige Fassaden fehlen ganzlich. Dagegen weicht die freie Anordnung der Hofe und Bauwerke ebenso wie der asymmetrische Aufbau etwa des Panch Mahal deutlich von der kosmologisch begrundeten Formstrenge der hinduistischen Baukunst ab. Auch fehlt den Bauten die massige Schwere hinduistischer Tempel oder Palastburgen.

[22]

Auch der etwa zur gleichen Zeit wie Fatehpur Sikri entstandene

Jahangiri Mahal

in

Agra

(Uttar Pradesh, Nordindien) ist im Inneren uberaus indisch. Rechteckige und quadratische Saulen mit weit ausladenden Konsolen stutzen das erste Obergeschoss. Dessen Flachdecke ruht auf schrag gelagerten Steinbalken, welche die statische Funktion eines Gewolbes ubernehmen. Entlang der Fassade zum Hof, der exakt im Zentrum des im Gegensatz zum Panch Mahal von Fatehpur Sikri vollig symmetrischen Bauwerks liegt, zieht sich ein konsolengestutztes Schattendach auf der Hohe des ersten Stockwerks. Erst an der Außenfassade treten persische Formen zutage. Den Eingang bildet ein kielbogiger

Iwan

. Angedeutete Bogen schmucken die flachigen Außenwande. Indische Einflusse offenbaren sich aber auch hier in den konsolengestutzten Traufkanten, den Zierbalkonen am Portalbau sowie den

Chattris

auf den beiden Turmen, die die Extrempunkte des Palastes hervorheben.

Wie in der Sakralarchitektur, vollzog sich unter Großmogul

Shah Jahan

im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts auch am Palast der Ubergang vom roten Sandstein zum weißen Marmor als bevorzugtes Baumaterial. Zudem kamen islamische Formen wieder starker zur Geltung. So wurde von den Palasten Fatehpur Sikris zwar der offene Stutzenpavillon als Bauform beibehalten, aber an die Stelle ausladender Konsolen traten nun Zackenbogen. Auch der in Fatehpur Sikri praktizierte spielerische Umgang mit Raumaufteilung und Geometrie wich an Achsenkreuzen orientierten Hofanordnungen und einer strengen Symmetrie. Neben Flachdachern wie beim

Diwan-i-Am

und

Diwan-i-Khas

in Delhi, beim

Diwan-i-Khas

in

Lahore

(

Punjab

, Pakistan) oder beim

Anguri-Bagh

-Pavillon in Agra finden sich konvex gekrummte Dacher bengalischer Bauart, beispielsweise am Naulakha-Pavillon in Lahore. In der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts horte die Palastbaukunst der Moguln auf.

Von den vier Torbogen des zentral gelegenen

Charminar

(spates 16. Jh.) in

Hyderabad

(

Telangana

, Sudostindien) gehen zwei große Straßenachsen aus, welche die Stadt in vier Teile gliedern, vergleichbar dem viergeteilten Paradiesgarten im Islam.

Von den vier Torbogen des zentral gelegenen

Charminar

(spates 16. Jh.) in

Hyderabad

(

Telangana

, Sudostindien) gehen zwei große Straßenachsen aus, welche die Stadt in vier Teile gliedern, vergleichbar dem viergeteilten Paradiesgarten im Islam.

Wahrend hinduistische Stadtebauer ihren Grundungen im Idealfall einen strengen, an den Himmelsrichtungen orientierten Rasterplan zugrunde legten, so in

Jaipur

(

Rajasthan

, Nordwestindien), weisen islamische Stadtgrundungen in der Regel nur wenige besondere Ordnungsprinzipien auf. Zumeist beschrankten sich muslimische Stadteplaner auf die Zuordnung von Gebauden zu funktionalen Einheiten; den Verlauf der Straßen uberließen sie dem Zufall.

[23]

Dennoch ist vielen indo-islamischen Planstadten zumindest ein zentrales Achsenkreuz gemeinsam, das die ummauerte Stadt in vier Teile gliedert ? eine Anspielung auf die islamische Vorstellung des viergeteilten Paradiesgartens.

[24]

Im Gegensatz zu seinem hinduistischen Pendant liegt das Achsenkreuz aber nicht zwangslaufig in Ost-West- bzw. Nord-Sud-Richtung, sondern kann, wie in

Bidar

(

Karnataka

, Sudwestindien) und

Hyderabad

(

Telangana

, Sudostindien), in Richtung

Mekka

weisend verschoben sein. Am Schnittpunkt der beiden großen Straßenachsen befindet sich typischerweise ein markantes Bauwerk, das einerseits praktische Zwecke erfullt, etwa als Wachturm oder zentrale Moschee, aber auch eine symbolische Mittelpunktsfunktion hat. Beispiel fur einen solchen Mittelpunktsbau ist das im spaten 16. Jahrhundert errichtete

Charminar

in Hyderabad, ein vierturmiger Torbau, der im Obergeschoss eine Moschee beherbergt und zum Wahrzeichen der Stadt wurde. Seine vier Torbogen weisen in die vier Richtungen des Straßenkreuzes.

Unter den stadtischen Wohnbauten indo-islamischer Bauart ragen die

Havelis

Nordwestindiens heraus, Hauser reicher Kaufleute, Adliger und Beamter, die den regionalen Palaststil imitieren. Große

Havelis

haben drei oder vier Stockwerke, die uber enge Wendeltreppen miteinander verbunden sind, und eine Dachterrasse. Auf einem Sockel stehend, sind die

Havelis

von der Straße her uber Stufen zuganglich. An einen offentlichen Empfangsraum im vorderen Bereich schließen sich die privaten Wohnraume an, die sich in

Veranden

und uberdachten Balkons (

Jarokas

) zu einem oder mehreren schattigen Innenhofen offnen. Auch die Straßenfassaden besitzen

Jarokas

und Fenster mit ornamental gearbeiteten

Jali

-Gittern, die als Blickschutz und Windbrecher dienen. Im Inneren sind die

Havelis

oft aufwandig bemalt. Besonders viele

Havelis

haben sich in Rajasthan erhalten. Je nach dem lokal ublichen Dekorstil und Baumaterial, meist Sandstein, bilden sie in historischen Stadten wie

Jaisalmer

,

Jaipur

und

Jodhpur

sowie in den Stadten der Landschaft

Shekhawati

einheitliche Straßenzuge. Die kleineren, schlichteren

Havelis

der weniger wohlhabenden Bevolkerung sind oft weiß getuncht.

- Andreas Volwahsen:

Islamisches Indien.

Aus der Reihe:

Architektur der Welt.

Benedikt Taschen Verlag, Koln 1994,

ISBN 3-8228-9531-8

.

- Klaus Fischer

, Christa-M. Friederike Fischer:

Indische Baukunst islamischer Zeit

. Holle Verlag, Baden-Baden 1976,

ISBN 3-87355-145-4

.

- Klaus Fischer, Michael Jansen, Jan Pieper:

Architektur des indischen Subkontinents

. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1987,

ISBN 3-534-01593-2

.

- Manfred Gorgens:

Kleine Geschichte der indischen Kunst.

DuMont Verlag, Ostfildern 1986,

ISBN 3-7701-1543-0

.

- Herbert Hartel, Jeannine Auboyer (Hrsg.):

Propylaen Kunstgeschichte. Indien und Sudostasien

(Band 21 des Nachdrucks in 22 Banden). Propylaen Verlag, Berlin 1971.

- Heinz Mode: