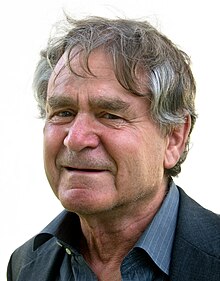

Ian Hacking (2009)

Ian Hacking (2009)

Ian MacDougall Hacking

,

CC

(*

18. Februar

1936

in

Vancouver

,

British Columbia

; †

10. Mai

2023

[1]

in

Toronto

,

Ontario

) war ein

kanadischer

Wissenschaftstheoretiker

und

Sprachphilosoph

, der viel rezipierte Beitrage zur

Realismus

-Debatte in der Wissenschaftsphilosophie verfasst hat.

Hacking studierte an der

University of British Columbia

(

BA

-Abschluss 1956) und am

Trinity College

,

University of Cambridge

(1958). In Cambridge promovierte er 1962, seine Arbeit wurde von

Casimir Lewy

, einem Schuler von

G. E. Moore

, betreut.

[2]

Er begann seine Karriere in der Lehre als ?instructor“ an der

Princeton University

1960 und wechselte schon ein Jahr spater als ?assistant professor“ an die

University of Virginia

. Nach einem Forschungsaufenthalt als ?research fellow“ in Cambridge von 1962 bis 1964 ubernahm er einen Lehrauftrag an der University of British Columbia, zunachst als ?assistant professor“ und dann als ?associate professor“ bis 1969. In diesem Jahr wurde er als ?lecturer“ nach Cambridge berufen, bis er 1974 an die

Stanford University

wechselte. Ein Forschungsaufenthalt brachte ihn 1982?1983 ans

Zentrum fur interdisziplinare Forschung

(ZiF) der

Universitat Bielefeld

. Hacking wurde schließlich 1983 zum Professor of Philosophy an der

University of Toronto

berufen und heiratete im selben Jahr die Philosophin

Judith Baker

.

[3]

1991 ernannte ihn die University of Toronto zum ?University Professor“.

[2]

Von 2001 bis 2006 war er Inhaber des Lehrstuhls fur Philosophie und Geschichte wissenschaftlicher Begriffe (Philosophie et histoire des concepts scientifiques) am

College de France

, der erste englischsprachige Inhaber dieses Lehrstuhls.

[4]

Nach seinem Rucktritt vom College de France ging Hacking als Professor fur Philosophie an die

UC Santa Cruz

(2008?2009). Seinen letzten Lehrauftrag nahm er 2011 als Gastprofessor an der

University of Cape Town

wahr.

[5]

Judith Baker verstarb 2014.

[6]

Die Schwerpunkte von Hackings Arbeit lagen auf den Gebieten

Wissenschaftstheorie

,

Sprachphilosophie

,

Philosophie der Mathematik

und philosophische Aspekte der

Psychopathologie

. Er war ein Vertreter des

Entitatenrealismus

und wird zusammen mit

Nancy Cartwright

,

John Dupre

und

Patrick Suppes

der ?Stanford School“ der Wissenschaftstheorie zugerechnet. Diese Schule eint der kritische Umgang mit dem

reduktionistischen

Ideal der

Einheitswissenschaft

.

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen. Hilf der Wikipedia, indem du sie

recherchierst

und

einfugst

.

Ian Hackings Beitrag zur

wissenschaftstheoretischen

Realismus-Debatte mit dem 1983 veroffentlichten Buch

Einfuhrung in die Philosophie der Naturwissenschaften

(Originaltitel:

Representing and intervening

) ist eine Verschiebung der Perspektive von Wissenschafts-Theorie zur Wissenschafts-Praxis.

“The lesson is: think about practice, not theory.”

[7]

In seinen eigenen historischen Betrachtungen schildert Hacking anhand einer Vielzahl von Beispielen die Vielfaltigkeit der Beziehungen zwischen Beobachtung, Experiment und Theorie. Dabei bemuht er sich auch, die nicht nachweisbare Vorherrschaft der Theorie in der experimentellen Praxis gegenuber der Darstellung einer ?theoretischen“ Geschichtsschreibung zu betonen.

Hacking liefert im Verlauf des Buches verschiedene Argumente gegen jedweden

Theorien-Realismus

. Dabei stellt er heraus, dass der klassische

Realist

an die Wahrheit oder Falschheit einer Theorie glaubt. Hacking selbst jedoch weicht dieser Frage aus, um die Frage nach der Realitat von

Entitaten

, denen er einen hohen Grad von Unabhangigkeit von Theorien zugesteht, positiv zu beantworten. Dabei macht Hacking darauf aufmerksam, dass die Frage nach der Realitat von Entitaten eine

Existenzfrage

und nicht eine Frage der Wahrheit oder Falschheit ist (wie im Falle von Theorien).

Hacking negierte den Einwand von Relativisten wie

Norwood Russell Hanson

,

Thomas S. Kuhn

und

Paul Feyerabend

, alle Erfahrung sei theoriebeladen. Zwar bedurfe es zur Herstellung von physikalischen Instrumenten durchaus Theorie, der Blick durch das Mikroskop geschehe jedoch weitgehend theoriefrei. Der Biologe brauche nicht die Theoriekenntnisse eines Physikers oder Ingenieurs, um sich eines Mikroskops zu bedienen, ebenso wenig, wie der Laie nichts von dem Aufbau eines Fernsehgerates verstehen musse, um fernzusehen.

Die Realitat eines mit dem Mikroskop beobachteten Objektes generiert sich nach Hacking dadurch, dass dasselbe Objekt mittels Mikroskopen verschiedener Bauart beobachtet werden kann. Der

Artefaktcharakter

von kleinen Punkten in

Thrombozyten

? unter dem

Elektronenmikroskop

betrachtet ? wird dadurch ausgeschlossen, dass ebendiese Punkte auch mittels eines

Lichtmikroskops

sichtbar sind. Die Koinzidenz musste zu groß sein, um den Realitatsgehalt der Beobachtung in Frage zu stellen.

Ebenso wie

Nancy Cartwright

und entgegen dem

wissenschaftlichen Realismus

ließ Hacking

Erklarungen

einen untergeordneten Wert zukommen. Der Nachweis der Existenz der oben genannten Punkte

erklare

diese nicht. Ebenso wenig ist bei diesem einfachen Nachweis Theorie involviert.

Entitaten sind genau dann real, d. h. existent, wenn sie als Instrumente mit einem klaren kausalen Verhalten in Experimenten verwendet werden konnen.

“Experimenting on an entity does not commit you to believing that it exists. Only

manipulating

an entity, in order to experiment on something else, need do that. […] Electrons are no longer ways of organizing our thoughts or saving the phenomena that have been observed. They are ways of creating phenomena in some other domain of nature. Electrons are tools.”

[8]

Von Entitaten, die wir als ?kausale Agenten“ verwenden, haben wir umfassendes Wissen; sie sind Teil des instrumentellen Apparates geworden, mit dem wir die Welt erforschen. Elektronen sind Hacking zufolge solche kausalen Agenten.

The Social Construction of What?

, im Jahre 2000 veroffentlicht, entwickelt Hackings Beitrag zur Kontroverse zwischen dem im 20. fruhen und mittleren 20. Jahrhundert vorherrschenden wissenschaftlichen Realismus und der postmodernen Gegenreaktion. In einer Neubetrachtung der sozialen Konstruiertheit von Begriffen unterscheidet Hacking die Gegenstande des Begriffs von den Vorstellungen dieser Gegenstande. Diese Trennung spielt er anhand von in der Literatur einschlagigen Beispielen durch. Dabei wahlt er durchaus bewusst unbequeme Untersuchungsgegenstande, wie Kindesmissbrauch und psychische Erkrankungen und beschreibt, wie sich herrschende Vorstellungen und reale Vorkommnisse wechselseitig beeinflussen.

Im ersten Kapitel seines Buches ?The Social Construction Of What?“ stellt Ian Hacking eine Analyse zu Sozialkonstruktionen vor, die im Folgenden erklart wird:

- (0) Zum jetzigen Stand der Dinge ist X als gegeben anzunehmen; X scheint unvermeidbar zu sein.

[9]

- (1) X hatte nicht bestehen mussen oder hatte nicht so sein mussen, wie es jetzt ist. X oder X im jetzigen Stand der Dinge ist nicht durch die Natur der Dinge festgelegt, es ist nicht unvermeidbar.

Ian Hacking fuhrt noch zwei weitere Thesen auf, von denen nicht immer, aber oft ausgegangen wird.

- (2) X ist ziemlich schlecht, wie es jetzt ist.

- (3) Wir waren besser dran, wenn X beseitigt ware oder zumindest grundlegend verandert werden wurde.

[10]

?X“ als Variable ist in diesem Zusammenhang als allgemeines Kennzeichen fur eine Sozialkonstruktion anzusehen. Ein Beispiel fur X ist das Sozialkonstrukt ?Geschlecht“. Manche Feministen behaupten, dass (1) geschlechtsspezifische Eigenschaften und Beziehungen stark voneinander abhangig sind, dass (2) diese schlimm sind und dass (3) es besser ware, wenn die derzeitigen geschlechtsspezifischen Eigenschaften und Beziehungen beseitigt waren oder grundlegend verandert werden wurden.

[11]

Ian Hacking erlautert in seinem Buch auch den sogenannten ?looping effect“. Das bedeutet, dass sich die Information uber Menschen einer bestimmten Art, wie zum Beispiel einer Frau oder eines Menschen mit Behinderung, als unrichtig erweisen kann. Denn die Menschen dieser Art haben sich aufgrund ihrer Einordnung in die Gesellschaft, aufgrund ihrer Selbsteinschatzung im Kontext der Gesellschaft oder wie sie aufgrund dieser Einordnung von der Gesellschaft behandelt werden, verandert.

[12]

- Why Does Language Matter to Philosophy?

Cambridge University Press, Cambridge 1975.

- Deutsche Ausgabe:

Die Bedeutung der Sprache fur die Philosophie (= Philosophie, Analyse und Grundlegung Bd. 10).

Aus dem Englischen ubersetzt von Uta Muller. Hain, Konigstein 1985,

ISBN 3-445-02304-2

, u. 2. Auflage, Philo Verlagsgesellschaft, Berlin 2002,

ISBN 978-3-86572-119-8

.

- The Logic of Statistical Inference.

Cambridge University Press, 1965, 2016.

- The Emergence of Probability.

Cambridge UP, 1975, 2009.

- Experimentation and Scientific Realism.

In:

Philosophical Topics

13 (1982), S. 71?87.

- Representing and intervening. Introductory topics in the philosophy of natural science.

Cambridge UP, 1983.

- Deutsche Ausgabe:

Einfuhrung in die Philosophie der Naturwissenschaften.

Reclam, Stuttgart 1996,

ISBN 3-15-009442-9

.

- Making up People.

In: T. Heller, M. Sosna, D. Wellbery (Hrsg.):

Reconstructing Individualism.

Stanford University Press, Stanford 1986, S. 222?236.

- Deutsche Ausgabe:

Leute (zurecht) machen: Making up People.

Axel Dielmann, Frankfurt am Main 2000,

ISBN 978-3-933974-09-9

.

- The Taming of Chance.

Cambridge UP, 1990.

- Lakatos’ Philosophy of Science

und Einleitung. In: Ian Hacking (Hrsg.):

Scientific Revolutions.

Oxford UP, 1981, 1990.

- A Tradition of Natural Kinds.

In:

Philosophical Studies

61 (1991), S. 109?126.

- Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory.

Princeton UP, 1995.

- Deutsche Ausgabe:

Multiple Personlichkeit. Zur Geschichte der Seele in der Moderne.

Hanser, Munchen 1996,

ISBN 978-3-446-18745-0

.

- Mad Travellers: Reflections on the Reality of Transient Mental Illness.

University of Virginia Press, 1998.

- The Social Construction of What?

Harvard UP, 1999.

- Gekurzte deutsche Erstausgabe:

Was heißt ?soziale Konstruktion?? Zur Konjunktur einer Kampfvokabel in den Wissenschaften.

S. Fischer, Frankfurt am Main 1999,

ISBN 978-3-596-14434-1

.

- Introduction to Probability and Inductive Logic.

Cambridge UP, 2001.

- Historical Ontology.

Harvard UP, 2002.

- Deutsche Ausgabe:

Historische Ontologie. Beitrage zur Philosophie und Geschichte des Wissens.

Chronos, Zurich 2006,

ISBN 978-3-0340-0763-4

.

- Why Is There Philosophy of Mathematics At All?

Cambridge UP, 2014.

- ↑

In memoriam: Ian Hacking (1936?2023).

In:

utoronto.ca.

University of Toronto

, 10. Mai 2023,

abgerufen am 12. Mai 2023

(englisch).

- ↑

a

b

Ian Hacking, Philosopher.

In:

ianhacking.com.

Archiviert vom

Original

am

25. Januar 2013

;

abgerufen am 15. Mai 2023

(englisch).

- ↑

The International Who’s Who 2004.

S. 671.

- ↑

Jon Miller:

Review of Ian Hacking, Historical Ontology.

In:

Theoria

72

(2) (2006), S. 148.

- ↑

Fonds 1339 ? Ian Hacking fonds.

In:

discoverarchives.library.utoronto.ca.

2022,

abgerufen am 15. Mai 2023

.

- ↑

Brian Leiter:

In Memoriam: Judith Baker (1938?2014).

In:

leiterreports.typepad.com.

5. Juni 2014,

abgerufen am 15. Mai 2023

.

- ↑

Ian Hacking:

Representing and intervening. Introductory topics in the philosophy of natural science

. Cambridge University Press, Cambridge 1983,

ISBN 0-521-28246-2

(englisch,

S. 274

in der Google-Buchsuche [abgerufen am 12. Mai 2023]).

- ↑

Ian Hacking:

Representing and intervening. Introductory topics in the philosophy of natural science

. Cambridge University Press, Cambridge 1983,

ISBN 0-521-28246-2

(englisch,

S. 263

in der Google-Buchsuche [abgerufen am 12. Mai 2023]).

- ↑

Ian Hacking:

The Social Construction of What?

Harvard University Press Cambridge, (Massachusetts), 1999, S. 12.

- ↑

Ian Hacking:

The Social Construction of What?

Harvard University Press Cambridge, (Massachusetts), 1999, S. 6.

- ↑

Ian Hacking:

The Social Construction of What?

Harvard University Press Cambridge, (Massachusetts), 1999, S. 7.

- ↑

Ian Hacking:

The Social Construction of What?

Harvard University Press Cambridge, (Massachusetts), 1999, S. 104.

- ↑

Ian Hacking.

Fondazione Internazionale Premio Balzan,

abgerufen am 16. September 2023

.