Kardiologie

(von

altgriechisch

καρδ?α

kardia

, deutsch

‚Herz‘

, und von ?

-logie

“)

[1]

ist die Lehre vom

Herzen

, die sich mit dessen Strukturen und Funktionen im Organismus sowie mit seinen Erkrankungen und deren Behandlung befasst. Als Teilgebiet der

Inneren Medizin

umfasst die Kardiologie die

Herz-Kreislauferkrankungen

. Die

Kinderkardiologie

ist in Deutschland und der Schweiz ein eigenstandiges Teilgebiet der

Kinderheilkunde

.

Kardiologe

ist in den deutschsprachigen Landern eine

standesrechtlich

geschutzte Bezeichnung fur

Herzspezialist

, die nur von

Arzten

gefuhrt werden darf, die im Rahmen einer speziellen

Weiterbildung

besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Kardiologie erworben und nachgewiesen haben.

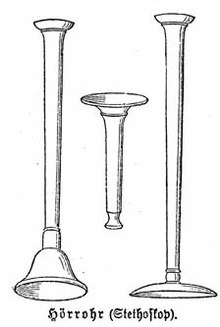

Holzernes Stethoskop (aus Meyers Konversationslexikon 1890)

Holzernes Stethoskop (aus Meyers Konversationslexikon 1890)

Menschen empfanden das Herz bereits seit langer Zeit als besonders verwundbares Organ, darauf weisen

steinzeitliche

Wandmalereien in Spanien hin. Im Altertum und in der Antike widmeten heilkundige Chinesen, Griechen und Romer dem Herzen und zunachst noch weit mehr

[2]

dem Puls als Ausdruck mechanischer Herztatigkeit besondere Aufmerksamkeit. Gegen 500 v. Chr. entwickelte sich in China eine umfangreiche Pulslehre, die 30 verschiedene Pulsarten unterschied und daraus auf Krankheitsdiagnosen schloss.

Herophilos von Chalkedon

konstruierte um 300 v. Chr. eine Taschenwasseruhr zur

Pulsmessung

bei Fieberpatienten. Er unterschied verschiedenartige Pulsmerkmale und vermutete, dass die Pulswelle durch eine aktive Ausdehnung (

Diastole

) und ein passives Zusammenfallen (

Systole

) von Herz und Schlagadern zustande kommt. Diese Theorie vertrat auch

Galen von Pergamon

und begrundete eine das ganze Mittelalter hindurch geltende Pulslehre.

[3]

[4]

Vor etwa 2000 Jahren beschrieb der romische Literat

Seneca

der Jungere seine

Angina Pectoris

so: ?Der Anfall ist sehr kurz und einem Sturm ahnlich. Bei anderen Leiden hat man mit der Krankheit zu kampfen, hier aber mit dem Sterben.“ Das Mittelalter und die fruhe Neuzeit waren in kardiologischer Hinsicht bestimmt von den anatomischen und physiologischen Ansichten Galens, der seine Vorstellungen vor allem aus der Tieranatomie ableitete. Die fur Galens Theorien grundlegenden Poren in der Herzscheidewand konnte der Anatom

Vesal

an menschlichen Leichnamen jedoch nicht nachweisen.

Der Beginn der modernen Kardiologie kann auf das Jahr 1628 datiert werden, als der englische Arzt

William Harvey

seine Entdeckung des

Blutkreislaufes

mit der Schrift

De motu cordis et sanguinis

veroffentlichte. Harvey erkannte die Systole als das Blut vorantreibende aktive Kontraktion und die Diastole als Blut ansaugende passive Erschlaffung des Herzens.

[3]

Erforderlich fur das Verstandnis der Stromungsverhaltnisse im Kreislaufsystem und damit fur die Entwicklung der Kardiologie waren zudem die von

Marcello Malpighi

bis 1661 gewonnenen Erkenntnisse uber kapillare arteriovenose Anastomosen.

[5]

Im Jahr 1733 konnte der englische Pfarrer und Wissenschaftler

Stephen Hales

erstmals ?blutig“, d. h. invasiv, den

Blutdruck

messen, indem er eine Kanule in die Halsschlagader eines Pferdes einfuhrte und mit einem Glaszylinder verband. Ab den 1840er Jahren konnte der Blutdruck mit dem von dem um 1850 die moderne Herz- und Kreislaufphysiologie begrundenden Physiologen

Ludwig

entwickelten

Kymographen

aufgezeichnet werden. Das alteste herzwirksame Medikament ist

Digitalis

, dessen Nutzen fur die Behandlung der durch das erkrankte Herz verursachten ?

Wassersucht

“ 1785

William Withering

beschrieb.

[6]

1816 erfand der Franzose

Rene Laennec

das

Stethoskop

, zunachst in Form recht einfacher holzerner Zylinder, die eine

Auskultation

moglich machten. Die Auskultation des Herzens beschreibt er in seinem 1819 veroffentlichten

Traite de l’auscultation mediate

. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren Stethoskope mit flexiblen Schlauchen fur beide Ohren verbreitet. Bedeutsam fur die Entwicklung der Kardiologie war zudem die von

Leopold Auenbrugger

(1761 dargestellt in

Inventum novum

) und

Jean-Nicolas Corvisart

eingefuhrte, von

Josef von ?koda

weiterentwickelte und 1839 in einer

Abhandlung uber Perkussion und Auskultation

publizierte Diagnosetechnik der

Perkussion

.

[7]

Eine verlangsamend auf das Herz wirkende

Vagusreizung

wurde 1845 von

Eduard Weber

und

Ernst Heinrich Weber

(1795?1878) bekanntgegeben.

[8]

Ein fruhes Gerat der indirekten ?unblutigen“, d. h. nichtinvasiven Blutdruckmessung war z. B. der

Sphygmograph

des deutschen Physiologen

Karl von Vierordt

(1818?1884). Das erste

Sphygmomanometer

wurde vom osterreichischen Pathologen

Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch

(1837?1905) erfunden. 1896 beschrieb der italienische Arzt

Scipione Riva-Rocci

ein einfaches Gerat zur Blutdruckmessung mit einer Armmanschette, das von

Harvey Williams Cushing

verbessert wurde, und dessen Messmethode 1905 vom russischen Militararzt

Nikolai Sergejewitsch Korotkow

abgewandelt wurde. Heutzutage wird nur noch selten nach der Methode von Riva-Rocci gemessen. Dann wird der so gemessene Blutdruck mit (

RR

) benannt. Falschlicherweise wird der heutzutage nach Korotkow gemessene Blutdruck in der Praxis aber immer noch mit ?RR“ bezeichnet.

Altersabhangige

Pravalenz

von Herz-Kreislauferkrankungen (Angaben geschatzt fur die USA)

[9]

Altersabhangige

Pravalenz

von Herz-Kreislauferkrankungen (Angaben geschatzt fur die USA)

[9]

Herzdiagnostik an einem Herzkatheter-Kardangiographie-Arbeitsplatz, 1989

Herzdiagnostik an einem Herzkatheter-Kardangiographie-Arbeitsplatz, 1989

Im Laufe des 20. Jahrhunderts gewannen die Herz-Kreislauferkrankungen erheblich an Bedeutung. Zu Beginn waren sie weltweit fur weniger als 10 % der Todesfalle verantwortlich, gegen Ende fur knapp 50 % in den Industrielandern und 25 % in den Entwicklungslandern. Diese Verschiebung wird mit dem selteneren Auftreten von Infektionskrankheiten und Mangelernahrung als zuvor haufigsten Todesursachen und der steigenden Lebenserwartung erklart. Da Herz-Kreislauferkrankungen im hoheren Alter haufiger auftreten, erklart schon der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung ? in den USA von 49,2 Jahren im Jahr 1900 auf 76,9 Jahre im Jahr 2000 ? einen Großteil des Zuwachses.

[9]

Anfang des 20. Jahrhunderts kristallisierte sich die Kardiologie als eigenstandiges Forschungsgebiet innerhalb der

Inneren Medizin

heraus. 1907 wurde in Paris die erste Ausgabe der Fachzeitschrift

?Archives de Maladies du Coeur et des Vaisseaux“

veroffentlicht, 1909 in Wien das

Zentralblatt fur Herzkrankheiten und die Erkrankung der Gefaße

. In England folgte 1910 die Zeitschrift

Heart

, in den USA 1925 das

American Heart Journal

. Ebenfalls 1925 wurde in den USA als erste kardiologische Fachgesellschaft die

American Heart Association

gegrundet. Sie wurde 1927 von der

Deutschen Gesellschaft fur Kreislaufforschung

als erster Fachgesellschaft in Europa gefolgt, deren Mitgliederzahl in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens von 180 auf 300 anwuchs.

[10]

1903 entwickelt der Hollander

Willem Einthoven

den

Elektrokardiografen

(EKG). Hande und Fuße der Patienten wurden damals zur Ableitung der Herzstrome in Salzlosung getaucht, erst in den 1940er Jahren erfolgte die Registrierung mit Hilfe von Metallscheiben an den Hand- und Fußgelenken, die durch Drahte mit dem von Einthoven entwickelten Registriergerat, dem Saitengalvanometer, verbunden wurden. Die heutige Behandlung von

Herzrhythmusstorungen

basiert u. a. auf der Arbeit des Japaners

Sunao Tawara

, der 1906 wahrend seiner Tatigkeit beim Marburger Pathologen

Ludwig Aschoff

die Grundzuge des

Erregungsleitungssystems

des Herzens veroffentlichte. 1914 hatte

Karel Frederik Wenckebach

seine grundlegenden Studien uber Herzrhythmusstorungen

[11]

veroffentlicht.

Im Jahr 1929 kam es zur ersten

Herzkatheterisierung

, als sich der damalige chirurgische Assistenzarzt und spatere Urologe

Werner Forßmann

in Eberswalde einen Harnleiterkatheter

[12]

durch seine Armvene in den rechten

Vorhof

schob. Zu dieser Zeit publizierte

Frank Norman Wilson

die nach ihm benannten Brustwandableitungen zur Schreibung der Herzstromkurve beim EKG.

[13]

1941 veroffentlichte

Andre Frederic Cournand

seine Erfahrungen mit der Herzkatheterisierung als diagnostische Methode. 1956 erhielten Forßmann und Cournand u. a. fur diese Verdienste zusammen mit

Dickinson Woodruff Richards

, der 1941 ebenfalls am Ausbau der Herzkatheteruntersuchung zur klinischen Routinemaßnahme beteiligt war, den Nobelpreis. Ab etwa 1938 (J. Steinberg) fand dann die

Angiokardiographie

. aus der sich dann die

Koronarographie

vor allem durch

Sones

in Cleveland entwickelte, Eingang in die kardiologische Diagnostik.

[14]

Die erste

Herzoperation

wurde am 9. September 1896 von dem Frankfurter Chirurgen

Ludwig Rehn

vorgenommen. Er nahte das Herz eines Frankfurter Gartnergesellen, das bei einer Messerstecherei verwundet worden war. Vorangegangen waren tierexperimentelle Versuche, die gezeigt hatten, dass der Herzmuskel zur Regeneration fahig war.

[15]

In den USA folgt die erste Herzoperation eines offenen Ductus Botalli 1938 durch den amerikanischen Chirurgen Robert E. Gross, die erste Operation am offenen Herzen 1952 durch F. John Lewis.

Die ersten

Echokardiographien

wurden 1950 durch

Wolf-Dieter Keidel

sowie 1954 von Inge Edler und Carl H. Hertz durchgefuhrt. Das 1952 von

Bernard Lown

und Samuel A. Levine fur die

Herzinfarkt

-Behandlung propagierte

armchair treatment

fand erst in den 1960er Jahren auch in Deutschland Anklang. Wahrend den Patienten in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts fur sechs bis acht Wochen jegliche korperliche Anstrengung verboten und strikte Bettruhe verordnet wurde, konnten sie jetzt bereits eine Woche nach dem Infarkt taglich bis zu zwei Stunden im Sessel sitzen, um den Kreislauf anzuregen und Muskelabbau sowie Thrombosen vorzubeugen. Heute stehen Patienten nach einem unkomplizierten Infarkt am ersten oder zweiten Tag auf und werden nach sieben bis zehn Tagen aus dem Krankenhaus entlassen, in den USA bereits nach weniger als funf Tagen.

Am stillstehenden Herzen konnte erst nach Einfuhrung der Herz-Lungen-Maschine durch John Gibbon im Jahr 1953 operiert werden, die erste Operation mit diesem Gerat in Deutschland nahm 1957 der Berliner Chirurg

Emil Sebastian Bucherl

vor. 1958 wurde am Karolinska-Spital in Stockholm der erste von Ake Senning und Siemens-Entwicklungschef

Rune Elmqvist

gebaute

Herzschrittmacher

implantiert. 1959 brachten die deutschen

Behring-Werke

Streptokinase

auf den Markt, das beim akuten

Herzinfarkt

das Blutgerinnsel im Herzkranzgefaß auflosen kann und so die Blutversorgung des betroffenen Areals wieder ermoglicht.

Die erste

kunstliche Herzklappe

wurde 1961 durch die beiden Amerikaner Albert Starr und Lowell Edwards implantiert. 1963 stellte das deutsche Unternehmen

Knoll

mit

Verapamil

den ersten

Calciumantagonisten

vor. Den ersten

Beta-Blocker

entwickelte 1964 der Schotte

James W. Black

, der 1980 den Nobelpreis erhielt. Der erste

Koronararterien-Bypass

wurde 1967 durch

Rene G. Favaloro

angelegt. Ebenfalls 1967 erfolgte die erste

Herztransplantation

durch

Christiaan Barnard

.

Der in Dresden geborene

Andreas Gruntzig

fuhrte 1977 in Zurich die erste

Ballon-Dilatation

durch und begrundete damit die interventionelle Kardiologie.

1980 wurde an der Johns-Hopkins-Universitat erstmals ein

interner Defibrillator

eingesetzt, um lebensbedrohliche

Tachykardien

und

Kammerflimmern

zu beenden. 1981 fuhrte die Pharmafirma Squibb

Captopril

als ersten

ACE-Hemmer

in die Therapie ein. Der erste

Stent

wurde von

Ulrich Sigwart

in Lausanne entwickelt und 1986 erstmals eingesetzt. 1987 entwickelte der in Amerika lebende Grieche Roy Vagelos das erste

Statin

. Die

dopplergestutzte

Echokardiographie wurde zwar bereits 1959 durch den Japaner S. Satomura eingesetzt, kam jedoch erst in den fruhen 1980er-Jahren mit der Verfugbarkeit leistungsstarker Rechner durch K. Namekawa, William J. Bommer sowie Larry Miller zur Anwendungsreife. In den spaten 1980er-Jahren verbreiteten sich mit der

transosophagealen Echokardiografie

(kurz

TEE

; ?Schluckecho“) und der

Stressechokardiografie

zwei wesentliche Erweiterungen der Ultraschalluntersuchungen des Herzens. Die TEE wird insbesondere fur die Feinbeurteilung von Herzklappenveranderungen und die Suche nach

Embolie

quellen eingesetzt, die Stressechokardiografie zur Beurteilung von Durchblutungsstorungen des Herzmuskels.

Die erste Bypass-Operation in

minimalinvasiver Technik

wurde 1994 in den USA durchgefuhrt, 1995 erstmals auch in Deutschland durch Joachim Laas in der Herz-Kreislauf-Klinik in

Bad Bevensen

. Wahrend die

Computertomografie

(CT) und

Magnetresonanztomografie

(MRT) zunachst aufgrund der schnellen Eigenbewegung des Herzens in der Kardiologie nur selten Verwendung fanden, haben sich diese Untersuchungsverfahren mit der Einfuhrung immer leistungsfahigerer Computer in den 1990er-Jahren auch in diesem Fachgebiet etabliert.

In Nordamerika und Westeuropa ist die Kardiologie zu Beginn des 21. Jahrhunderts nahezu flachendeckend in Praxis oder Klinik vertreten, wahrend sie noch in den 1960er-Jahren fast ausschließlich an den Universitatskliniken und in wenigen spezialisierten Zentren prasent war. In den USA waren im Jahr 1999 etwa 14.000 Kardiologen

zertifiziert

.

[16]

CT und MRT konnen auf Grund immer leistungsfahigerer Computer fur eine Reihe von Fragestellungen bereits vergleichbare oder bessere Ergebnisse liefern als die Echokardiografie oder die

Herzkatheteruntersuchung

, sind aber in vielen Landern aus verschiedenen Grunden (u. a. Verfugbarkeit, Kosten, Strahlenbelastung und fehlende Moglichkeit zur Intervention) nicht in die Routineversorgung eingebunden.

Zum Jahresende 2003 waren in Deutschland 3059 Kardiologen berufstatig, davon waren 2126 als

Kassenarzt

tatig. 2002 wurden allein zu Lasten der

gesetzlichen Krankenversicherung

u. a. 3.721.705

Echokardiografien

durchgefuhrt.

[19]

Besonders im Bereich der

invasiven

Kardiologie (

Herzkatheteruntersuchungen

) und der

interventionellen

Kardiologie (

Ballondilatationen

und andere kathetergestutzte Therapieverfahren) ist es zu einer erheblichen Leistungsausweitung gekommen. Vom Beginn der systematischen Datenerhebung im Jahr 1984 bis zum Jahr 2005 zeigt sich ein deutlicher Anstieg der entsprechenden Untersuchungs- und Behandlungszahlen in deutschen Katheterlaboren.

Prozeduren pro 1 Mio. Einw. (2004)

[17]

|

|

Deutschland

|

Osterreich

|

Schweiz

|

| Katheterplatze

|

0,9

|

1,1

|

2,3

|

| Linksherzkatheter

|

8.695

|

5.537

|

4.490

|

| Ballondilatationen

|

3.022

|

2.072

|

1.933

|

2001 waren in Deutschland 356

Linksherzkatheter

-Einrichtungen mit 503 Messplatzen gemeldet. Dies entsprach einer Dichte von 4,3 Einrichtungen und 6,2 Messplatzen pro 1 Mio. Einwohner.

[20]

Im Jahr 2004 wurden in Deutschland pro 1 Mio. Einwohner 8695 diagnostische Linksherzkatheter und 3022 Ballondilatationen vorgenommen. Diese Zahlen liegen im Vergleich mit anderen Landern (vgl. Tabelle) recht hoch, was angesichts der Kosten von schatzungsweise 573 Mio. Euro fur die Linksherzkatheter und 871 Mio. Euro fur die Ballondilatation auch von

gesundheitsokonomischer

Bedeutung ist.

[17]

Die Osterreichische Kardiologische Gesellschaft wurde im Jahre 1968 von

Fritz Kaindl

gegrundet. In der

2. Medizinischen Klinik

am AKH Wien wurde unter

Karl Fellinger

die erste Abteilung fur Kardiologie in Osterreich uberhaupt geschaffen. Aus ihr entwickelte sich dann die Kardiologische Universitatsklinik als erste große Organisationseinheit einer Subspezialisierung der osterreichische Inneren Medizin. In den ersten Jahren gab es noch einen deutlichen

angiologischen

Schwerpunkt, und die ersten wissenschaftlichen Sitzungen wurden als kardio-angiologische Diskussionen in Wien durchgefuhrt. Seit 1994 fanden jahrlich osterreichische Kongresse abwechselnd in

Bad Gastein

und

Gmunden

statt,

[21]

anschließend nur mehr in Landeshauptstadten.

2001 waren in Osterreich 35 Linksherzkatheter-Einrichtungen mit 39 Messplatzen gemeldet, davon vier fur Kinder. Pro 1 Mio. Einwohner entsprach dies 4,3 Einrichtungen und 4,8 Messplatzen.

[20]

Die fur die Schweiz im Jahr 2000 gemeldeten 28 Linksherzkatheter-Einrichtungen (davon funf auch und zwei nur fur Kinder) mit 36 Messplatzen ergaben eine Dichte von 3,9 Einrichtungen und 5,0 Messplatzen pro 1 Mio. Einwohner.

[20]

2004 waren insgesamt 323 Kardiologen registriert.

[22]

Die Kardiologie konzentriert sich nicht nur auf die angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Herzens (

Kardiopathien

), sie befasst sich auch mit dem Blutkreislauf und den herznahen

Blutgefaßen

. Der daraus abgeleitete Begriff der Herz-Kreislauferkrankungen, auch Kardiovaskulare Erkrankungen (im englischen Sprachraum

cardiovascular diseases

) genannt, beinhaltet auch

Bluthochdruck

(Hypertonie)

,

Schlaganfall

,

arterielle Verschlusskrankheit

und viele andere Erkrankungen, ist aber nicht verbindlich definiert (vgl.

Herz-Kreislauf-Erkrankung

). Bei der Diagnostik und Behandlung der nicht unmittelbar am Herz lokalisierten Krankheiten kommt es zu Uberschneidungen mit anderen Fachgebieten wie der

Angiologie

, der

Neurologie

und der

Pneumologie

.

Spezielle Aufgaben und Untersuchungsverfahren der Kardiologie sind

- die Erkennung und Behandlung von angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Herzens, des Kreislaufs, der herznahen Gefaße und des Herzbeutels (

Perikard

),

- die Beratung und Fuhrung von Herz-Kreislaufpatienten in der

Rehabilitation

und die

sozialmedizinische

Beurteilung ihrer beruflichen Belastbarkeit,

- die

intensivmedizinische

Basisversorgung,

- die

Ultraschalluntersuchung

des Herzens (z. B.

Echokardiografie

, Stressechokardiografie, Doppler- und Duplex-Echokardiografie,

transosophageale Echokardiografie

),

- die diagnostische Links- und Rechts

herzkatheteruntersuchungen

u. a. mit

Koronarangiografie

,

- therapeutische Koronarinterventionen (z. B.

PTCA

,

Stentimplantationen

,

Atherektomie

,

Rotablation

,

Brachytherapie

),

- Elektrokardiogramme

(EKG)

- die medikamentose, apparative und interventionelle antiarrhythmische Therapie einschließlich

Defibrillation

und

Ablation

,

- die

Herzschrittmachertherapie

und -nachsorge,

- die Indikationsstellung und Nachsorge von

implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICD)

und

- gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen die interdisziplinare Indikationsstellung und Beurteilung

nuklearmedizinischer

Untersuchungen und chirurgischer Behandlungsverfahren.

[23]

Herzkatheterlabor fur

Koronarangiografien

und

Ballondilatationen

Herzkatheterlabor fur

Koronarangiografien

und

Ballondilatationen

In Nordamerika, Westeuropa, Japan, Australien und Neuseeland leidet die große Mehrzahl der von Kardiologen betreuten Patienten heute an der

koronaren Herzkrankheit

(KHK), so dass dort die Erkennung, Behandlung und Nachsorge von

Angina Pectoris

,

Herzinfarkten

und infarktbedingter

Herzmuskelschwache

zur Haupttatigkeit der meisten Kardiologen geworden ist.

Neben der

medikamentosen

Therapie haben hier in den letzten zwei Jahrzehnten die

invasiven Therapien

immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dabei handelt es sich um die von

Herzchirurgen

durchgefuhrte

Bypass-Operation

und die von interventionellen Kardiologen vorgenommene

Ballondilatation

, die heute meist mit der Implantation eines

Stents

verbunden wird. Voraussetzung fur beide Verfahren ist die genaue Kenntnis der

Koronaranatomie

, die bei der

Koronarangiografie

im Rahmen einer Links

herzkatheteruntersuchung

gewonnen wird.

Neben der KHK und der

Herzinsuffizienz

spielen fur die heutige Kardiologie

Herzrhythmusstorungen

eine große Rolle (

Rhythmologie

), wobei zahlenmaßig das

Vorhofflimmern

uberwiegt und hinsichtlich der Bedeutung fur den Patienten die ventrikularen Rhythmusstorungen (

Ventrikulare Tachykardie

und

Kammerflimmern

) besonders bedeutsam sind. Erkrankungen der

Herzklappen

(insbesondere

Herzklappenfehler

), primare Erkrankungen des

Herzmuskels

(

Kardiomyopathien

) und die entzundlichen Herzkrankheiten (

Endokarditis

,

Myokarditis

und

Perikarditis

) sind dagegen heute in den Hintergrund getreten. Besonders die fruher auch in Europa bedeutsameren rheumatischen Klappenfehler nach

Infektionen

mit β-hamolysierenden

Streptokokken

sind viel seltener geworden. Wahrend hier nur noch etwa 1,5 % der Todesfalle durch Herz-Kreislauferkrankungen auf eine rheumatische Herzerkrankung zuruckzufuhren sind, betragt der Anteil in Entwicklungslandern noch 10?15 %.

[9]

Kinder und Jugendliche mit (in der Regel angeborenen) Herz-Kreislauferkrankungen werden in der

Kinderkardiologie

betreut, einem Schwerpunkt der

Kinderheilkunde

. Ein besonderes Problem stellt die kardiologische Versorgung von Patienten mit angeborenen komplexen

Herzfehlern

dar, die das Erwachsenenalter erreicht haben. Deren Zahl steigt standig. Nach Operationen im Neugeborenen- und Kindesalter benotigen sie eine weitere Betreuung ? in der Regel lebenslang. Der Ubergang von der Kinderkardiologie zur Erwachsenenkardiologie war bis vor Kurzem nicht abschließend geregelt, da diese Krankheitsbilder neu sind und sich durch neue Operationsverfahren weiterentwickeln. Aus dieser Notwendigkeit heraus wurden 2006 durch eine medizinische

Task Force

Zertifizierungsbestimmungen fur eine

Zusatzqualifikation Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern

erarbeitet und verabschiedet. In der Folge wurden dann im Juli 2011 drei uberregionale Kompetenzzentren fur Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) in Deutschland zertifiziert. Durch eine enge interdisziplinare Zusammenarbeit mit anderen erforderlichen Fachkliniken kann an den Standorten Berlin, Hamburg (deutsche Herzzentren) und Munster (Universitatsklinikum) eine hochwertige Behandlung der Patienten sichergestellt werden. Neben dieser engen Verzahnung der Fachkliniken gehoren eine entsprechende personelle und technische Ausstattung der Kompetenzzentren zur Grundvoraussetzung der Zertifizierung, deren Einhaltung durch drei große medizinische Fachgesellschaften (Deutsche Gesellschaft fur Kardiologie, die Deutsche Gesellschaft fur Padiatrische Kardiologie und die Deutsche Gesellschaft fur Thorax-, Herz- und Gefaßchirurgie) uberpruft wird.

Bluthochdruck wird auch von Nephrologen,

pulmonale Hypertonie

auch von Pneumologen, die

arterielle Verschlusskrankheit

von Angiologen, die entzundlichen Gefaßkrankheiten von

Rheumatologen

und der Schlaganfall auch von Neurologen und Neuroradiologen erforscht und behandelt.

Zusammenhange zwischen psychischen Erkrankungen und Herzerkrankungen sind Gegenstand der

Psychokardiologie

.

Fachgesellschaft der deutschen Kardiologen ist die

Deutsche Gesellschaft fur Kardiologie

, die 1927 als erste kardiologische Gesellschaft in Europa gegrundet wurde. Sie hatte im Jahr 2006 mehr als 6000 Mitglieder, davon circa 15 % Frauen. In

Osterreich

sind mehr als 1000 Arzte in der 1968 gegrundeten

Osterreichischen Kardiologischen Gesellschaft

organisiert. Fachgesellschaft der schweizerischen Kardiologen ist die

Schweizerische Gesellschaft fur Kardiologie

.

In Deutschland sind die in der Praxis tatigen Kardiologen im

Bundesverband Niedergelassener Kardiologen

(BNK) organisiert. Die Aufgaben des BNK sind unter anderen die Interessenvertretung fur

vertragsarztlich

tatige Kardiologen und die Organisation der wissenschaftlichen und berufspraktischen Fortbildung der Mitglieder.

Die Zunahme von Wissen und speziellen Techniken hat zu einer zunehmenden Spezialisierung der Kardiologen insgesamt und auch innerhalb der Kardiologie gefuhrt. Das ehemalige Teilgebiet der Inneren Medizin etabliert sich immer deutlicher als selbststandiger Schwerpunkt und innerhalb der Kardiologie entwickelt sich eine Subspezialisierung in nicht-invasive und invasive Kardiologie sowie Elektrophysiologie.

Die kardiologische Ausbildung von Arzten und anschließende

Zertifizierung

zum Kardiologen ist landerspezifisch geregelt. In den USA beispielsweise erteilt das

American Board of Internal Medicine

Zertifikate fur 16 Subdisziplinen, von denen eines die Kardiologie ist. Die ersten drei Jahre der Ausbildung in

Allgemeiner Innerer Medizin

werden mit einem Zertifikat abgeschlossen. Darauf baut eine dreijahrige Subspezialisierung in

Kardiologie

auf, die ebenfalls mit einem Zertifikat beendet wird. In der Kardiologie kann in einer dritten Stufe

(third tier)

eine weitere einjahrige Spezialisierung in

Klinischer Elektrophysiologie des Herzens

oder

Interventioneller Kardiologie

angeschlossen und ebenfalls zertifiziert werden.

In Deutschland schließen jahrlich etwa 300 bis 350 Arzte ihre Weiterbildung zum Kardiologen mit einer Prufung bei den Landesarztekammern erfolgreich ab. Die Kardiologie ist aus einer Spezialisierung innerhalb der

Inneren Medizin

hervorgegangen und ist als einer ihrer Schwerpunkte (wie

Gastroenterologie

oder

Nephrologie

) organisiert. Die genaue Bezeichnung lautet

Facharzt fur Innere Medizin Schwerpunkt Kardiologie

. Die meisten heute tatigen Kardiologen sind gleichzeitig Facharzte fur

Allgemeine Innere Medizin

, weil sie nach einer alteren Weiterbildungsordnung zunachst die sechsjahrige Weiterbildung und Prufung zum Internisten absolviert und die kardiologische Spezialisierung daran angeschlossen haben.

Kontrovers werden Initiativen der letzten Jahre beurteilt, die Kardiologie als eigenstandige Fachdisziplin neben der ?allgemeinen“ Inneren Medizin und ihren anderen Teilgebieten anzusehen und entsprechend zu etablieren. In Deutschland sieht die 2003 verabschiedete Musterweiterbildungsordnung einen

Facharzt fur Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

mit mindestens sechsjahriger Weiterbildung (davon drei Jahre in der Inneren Medizin) neben dem

Facharzt Innere und Allgemeinmedizin

vor.

In

Osterreich

wird die Kardiologenausbildung ? wie alle arztlichen Ausbildungen ? von der vom

Gesundheitsminister

verordneten

?Arztinnen-/Arzte-Ausbildungsordnung 2015“ (AAO 2015)

geregelt. Das

Sonderfach Kardiologie

umfasst nach geltendem Recht eine neunmonatige Basisausbildung, gefolgt von einer 27-monatigen Sonderfach-Grundausbildung und einer 36-monatigen Sonderfach-Schwerpunktausbildung, die sich bei Absolvierung des

wissenschaftlichen Moduls

auf 27 Monate verkurzt. Am Ende der Ausbildung ist die Facharztprufung abzulegen (

§ 8

(1) Z 3 ArzteG 1998). Die explizit vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte sind in der AAO per Anlage ausgefuhrt.

[24]

In der

Schweiz

ist bereits seit 2001 ein

Facharzt fur Kardiologie

mit einer mindestens sechsjahrigen Weiterbildung (davon die ersten zwei Jahre in der Inneren Medizin) vorgesehen.

Auch in der

Tiermedizin

erlebt die Kardiologie zunehmende Bedeutung, vor allem bei Hund und Katze. Bei Nutztieren treten zwar ebenfalls gelegentlich Herzerkrankungen auf, vor allem im Zusammenhang mit einigen

Tierseuchen

, diese werden aber, wenn uberhaupt, nicht von kardiologisch spezialisierten Tierarzten behandelt.

Die Kardiologie ist in Deutschland kein eigenes

Fachtierarztgebiet

, sondern eine Zusatzbezeichnung zu einem verwandten Fachtierarztgebiet (Kleintiere, Innere Medizin). 1981 wurde in

Venedig

die

European Society of Veterinary Cardiology

gegrundet. Sie gibt seit 1998 das

Journal of Veterinary Cardiology

(

ISSN

1760-2734

) heraus. 1994 wurde von der

European Society of Veterinary Internal Medicine

eine europaische Weiterbildung auf dem Gebiet der Kleintierinternistik etabliert, die seit 2003 vom

European Board of Veterinary Specialisation

anerkannt ist. Innerhalb dieses

European College of Veterinary Internal Medicine ? Companion Animals

(

ECVIM-CA

) existiert eine Spezialisierung Kardiologie. Dieser postgraduale Weiterbildungsgang stellt fachlich deutlich hohere Anspruche als das deutsche Weiterbildungssystem und erfordert unter anderem eine dreijahrige Ausbildung an einer zugelassenen Weiterbildungsstatte. Absolventen dieser Zusatzausbildung durfen den Titel

Diplomate of the European College

of Veterinary Internal Medicine ? Companion Animals (Cardiology)

? Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) ? fuhren. Momentan (Stand Mai 2006) haben 30 Tierarzte diese Zusatzausbildung absolviert, darunter drei Deutsche und zwei Schweizer. Dieses europaische Ausbildungssystem wurde nach dem Vorbild des amerikanischen ACVIM-CA (Cardiology) geschaffen. Dieser bereits langer existierende Abschluss wird in Europa ebenfalls anerkannt und seine Inhaber sind auch fur das European College weiterbildungsberechtigt. Den Kardiologie-Abschluss des

American College

haben 129 Tierarzte (Stand 2005) erworben.

Hauptarbeitsgebiet der Veterinarkardiologie sind Herzerkrankungen bei

Hunden

,

Katzen

und

Pferden

.

Im Kleintierbereich weisen etwa 11 Prozent aller vorgestellten Patienten eine Herzerkrankung auf. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf erworbenen Herzerkrankungen, welche bei kleinen

Hunderassen

vor allem in Form degenerativer Klappenerkrankungen (

Klappenendokardiosen

) auftreten, bei großwuchsigen Hunderassen hauptsachlich in Form von Herzmuskelerkrankungen (

Dilatative Kardiomyopathie

) vorliegen. Katzen neigen gleichfalls zur Auspragung von

Kardiomyopathien

, hier tritt allerdings wesentlich haufiger die hypertrophe Form auf, auch infolge der in den letzten Jahren zunehmend diagnostizierten

Schilddrusenuberfunktion

. Fruher aufgetretene futterungsbedingte Herzmuskelerkrankungen (meist dilatative Kardiomyopathien bei bestimmten Hunderassen und Katzen) kommen infolge der breiten Verwendung industrieller Fertigfutter nur noch selten vor. In den Sudstaaten der USA und im Mittelmeerraum spielt daruber hinaus die

Herzwurmerkrankung

(Dirofilariose)

eine großere Rolle.

Zu einem weiteren Schwerpunkt der Kleintierkardiologie entwickelt sich in den letzten Jahren die Untersuchung auf erblich bedingte Herzerkrankungen. Mit Untersuchungsprogrogrammen wird so von vielen Hunde- und Katzenzuchtverbanden der Versuch unternommen, bei einzelnen Rassen gehauft auftretende Herzerkrankungen zuchterisch zu eliminieren (z. B.

Boxer

: Aortenstenose;

Neufundlander

,

Irischer Wolfshund

: Dilatative Kardiomyopathie;

Maine-Coon-Katze

: Hypertrophe Kardiomyopathie). Koronare Herzerkrankungen treten bei Tieren im Gegensatz zum Menschen so gut wie nicht auf.

Bei Pferden spielen vor allem Herzmuskelentzundungen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten, futterungs- und stoffwechselbedingte Myokardosen, Herzklappenfehler (vor allem Insuffizienz der Aortenklappe) und Herzrhythmusstorungen eine Rolle.

- Christian Mewis, Ioakim Spyridopoulos, Reimer Riessen:

Kardiologie compact. Alles fur Station und Facharztprufung.

Thieme, Stuttgart 2003,

ISBN 3-13-130742-0

.

- Susanne Hahn:

Kardiologie.

In:

Werner E. Gerabek

, Bernhard D. Haage,

Gundolf Keil

, Wolfgang Wegner (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte.

De Gruyter, Berlin/New York 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 718?722.

- Axel W. Bauer

:

Kardiovaskulare Erkrankungen.

In: Werner E. Gerabeku. a. (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte.

Walter de Gruyter, Berlin/ New York 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 722?728.

- James S. Forrester:

The Heart Healers. The Misfits, Mavericks, and Rebels Who Created the Greatest Medical Breakthrough of Our Lives.

New York 2015.

ISBN 978-1-250-10540-0

.

- F. A. Willius, T. J. Dry:

A history of the heart and the circulaton.

Saunders, Philadelphia/London 1948.

- ↑

Wilhelm Pape

, Max Sengebusch (Bearb.):

Handworterbuch der griechischen Sprache

. 3. Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914 (

zeno.org

[abgerufen am 30. September 2019]).

- ↑

Susanne Hahn:

Kardiologie.

In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte

. De Gruyter, Berlin 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 718?722, hier: S. 718.

- ↑

a

b

Susanne Hahn (2005), S. 718.

- ↑

Axel W. Bauer (2005), S. 723.

- ↑

Friedrich Wilhelm Hehrlein:

Herz und große Gefaße.

In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.):

Chirurgie historisch gesehen: Anfang ? Entwicklung ? Differenzierung.

Dustri-Verlag, Deisenhofen bei Munchen 1973,

ISBN 3-87185-021-7

, S. 164?185, hier: S. 165 f.

- ↑

Vergleiche auch Roger Rulliere:

Die Kardiologie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

In:

Illustrierte Geschichte der Medizin.

Deutsche Bearbeitung von

Richard Toellner

u. a., Sonderauflage in sechs Banden, 1986, Band II, S. 1054?1103.

- ↑

Friedrich Wilhelm Hehrlein:

Herz und große Gefaße.

In: Franz X. Sailer, F. W. Gierhake (Hrsg.):

Chirurgie historisch gesehen: Anfang ? Entwicklung ? Differenzierung.

Dustri-Verlag, Deisenhofen bei Munchen 1973,

ISBN 3-87185-021-7

, S. 164?185, hier S. 165?166.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 36.

- ↑

a

b

c

J.M. Gaziano:

Global Burden of Cardiovascular Disease.

In: D.P. Zipes u. a. (Hrsg.):

Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine

. 7. Auflage. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2004,

ISBN 1-4160-0014-3

.

- ↑

G. Arnold:

The German Cardiac Society from its foundation as the German Society for Circulation Research to the present: its history, structure and targets.

In:

Zeitschrift fur Kardiologie

(2002) 91 Suppl 4, S. IV/1?IV/8.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 59.

- ↑

Friedrich Wilhelm Hehrlein:

Herz und große Gefaße.

In: Franz X. Sailer, F. W. Gierhake (Hrsg.):

Chirurgie historisch gesehen: Anfang ? Entwicklung ? Differenzierung.

Dustri-Verlag, Deisenhofen bei Munchen 1973,

ISBN 3-87185-021-7

, S. 164?185, hier: S. 165.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 64.

- ↑

Friedrich Wilhelm Hehrlein:

Herz und große Gefaße.

1973, S. 166.

- ↑

Hermann Mannebach:

Hundert Jahre Herzgeschichte. Entwicklung der Kardiologie 1887?1987.

Springer-Verlag, 1988, S. 108.

- ↑

L.O. Langdon:

Subspecialty internal medicine in the United States: in and outside the hospital

. In:

Schweiz Med Wochenschr.

(1999) 129, S. 1870?1876.

- ↑

a

b

c

E. Bruckenberger:

Deutscher Herzbericht

2004 mit Transplantationschirurgie. 17. Bericht.

Selbstverlag, 2005.

- ↑

A. Viola:

Ratselhafte Mortalitats-Differenzen

. In:

CardioNews.

2006, 9. Jg., Nr. 10, S. 6,

ISSN

1437-1073

.

- ↑

E. Bruckenberger:

Herzbericht 2003 mit Transplantationschirurgie. 16. Bericht.

Selbstverlag, 2004.

- ↑

a

b

c

E. Bruckenberger:

Herzbericht 2001 mit Transplantationschirurgie. 14. Bericht der Arbeitsgruppe Krankenhauswesen der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehorden der Lander (AOLG).

Hannover 2002.

- ↑

Das Leitbild der OKG.

In:

multimedium.at.

Abgerufen am 18. April 2021

.

- ↑

M. Bertschi:

Untersuchung der arztlichen Versorgung. Schlussbericht

. Bundesamt fur Gesundheit, 2005.

(online)

(

Memento

des

Originals

vom 22. August 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.bag.admin.ch

abgerufen am 23. Juli 2006.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.bag.admin.ch

abgerufen am 23. Juli 2006.

- ↑

(Muster-)Weiterbildungsordnung. Stand 25. Juni 2010

.

(

Memento

vom 21. Januar 2012 im

Internet Archive

) (PDF) Bundesarztekammer, abgerufen am 18. September 2012.

- ↑

Anlage 12 Abschnitt 8 der AAO

, BGBl II 2015/147.