Heinrich Schutz, portratiert von Christoph Spatner, um 1660

Heinrich Schutz, portratiert von Christoph Spatner, um 1660

Heinrich Schutz

, in autografen Handschriften immer

Henrich

,

[1]

latinisiert

Henricus Sagittarius

(* 8. Oktober

jul.

/

18. Oktober

1585

greg.

in

Kostritz

; † 6. November

jul.

/

16. November

1672

greg.

in

Dresden

) war ein

deutscher

Komponist

des

Fruhbarocks

.

Das Geburtshaus von Heinrich Schutz in

Bad Kostritz

, seit 1985 als

Heinrich-Schutz-Haus

ein Museum mit angeschlossener Forschungsstelle

Das Geburtshaus von Heinrich Schutz in

Bad Kostritz

, seit 1985 als

Heinrich-Schutz-Haus

ein Museum mit angeschlossener Forschungsstelle

Schutz war Zweitgeborener von acht Geschwistern. Er wurde im

Goldenen Kranich

, dem Gasthof seines Vaters, in

Kostritz

(damals

Reuß

, Ostthuringen) geboren und dort am 9. Oktober 1585 in der Kirche

St. Leonhard

getauft.

Die Familie seines Vaters stammte aus

Franken

und war im 15. Jahrhundert in das

Erzgebirge

um

Chemnitz

gezogen. Sein Vater war

Stadtschreiber

in

Gera

und zog nach Kostritz, um als Gastwirt und Gutsverwalter zu arbeiten. 1583 ehelichte er Euphrosyne Bieger, die Tochter des spateren Geraer Burgermeisters

Johann Bieger

, als dritte Ehefrau. Der Sohn ihrer Schwester war

Heinrich Albert

, der 1622 Schuler seines Cousins wurde.

[2]

Als Heinrich Schutz funf Jahre alt war, zog seine Familie nach

Weißenfels

, weil sein Vater dort einen anderen Gasthof ubernahm. Hier verbrachte Heinrich Schutz seine Kindheit. 1599 wurde sein musikalisches Talent von

Landgraf Moritz von Hessen-Kassel

entdeckt, mit dessen Forderung er zum Musiker ausgebildet wurde, die

Kasseler Hofschule

, das

Collegium Mauritianum

, besuchte und ab 1607 in

Marburg

? zeitweise gemeinsam mit seinem jungeren Bruder Georg (1587?1637) ? Jura studieren konnte. Seine Wohnung dort ist nicht genau bekannt. Von 1609 bis 1612 absolvierte Schutz dank eines Stipendiums des Landgrafen ein dreijahriges Studium in

Venedig

beim Kirchenmusiker und Hauptorganisten am

Markusdom

Giovanni Gabrieli

(1557?1612), das er mit der 1611 veroffentlichten

Madrigalsammlung

Il Primo libro di Madrigali

abschloss. Auf seinem Totenbett vermachte Gabrieli Schutz einen seiner Ringe. Gabrieli war der einzige, den Schutz zeitlebens als seinen Lehrer bezeichnete.

Heinrich Schutz im Kreis seiner Hofkantorei

Heinrich Schutz im Kreis seiner Hofkantorei

Nachdem sein Lehrer Gabrieli 1612 verstorben war, kehrte er 1613 wieder nach Kassel zuruck und wurde von Landgraf Moritz zum zweiten Organisten berufen. Wenige Jahre spater trat er in den Dienst am Hof des sachsischen Kurfursten

Johann Georg I.

in Dresden und ubernahm die Leitung der dortigen

Hofkapelle

, zunachst neben dem kranklichen Kapellmeister

Rogier Michael

sowie dem als Kapellmeister ?von Haus aus“ wirkenden

Michael Praetorius

. Erst nach Praetorius’ Tod war Schutz alleiniger

Kapellmeister

am sachsischen Hof. Dieses Amt hatte er bis zu seinem Lebensende inne. Sein Wechsel nach Dresden war schon ab 1614 Gegenstand diplomatischer Auseinandersetzungen zwischen dem Landgrafen und dem sachsischen Kurfursten, die erst 1619 ein Ende fanden, als sich der Kurfurst endgultig durchsetzen konnte. Im selben Jahr veroffentlichte Schutz die

Psalmen Davids

, die er seinem Landesherrn (Johann Georg) widmete.

Als Kapellmeister hatte Schutz die Oberaufsicht uber die Mitglieder der Hofkapelle, die aus Sangern und Instrumentalisten bestand. Mit ihr war er fur alle Musik am Hofe zustandig: geistliche wie weltliche, zur Unterhaltung und zum Gottesdienst ebenso wie zur politischen Reprasentation. Seine dramatischen weltlichen Werke (Singspiele und Ballette), von denen in der Regel nur die Texte gedruckt wurden, sind jedoch verlorengegangen.

Heinrich Schutz 1627, im Jahr der Entstehung der

Dafne

Heinrich Schutz 1627, im Jahr der Entstehung der

Dafne

1618 begann der

Dreißigjahrige Krieg

, dessen verheerende Auswirkungen im Laufe der nachsten Jahrzehnte zum Zusammenbruch des kulturellen Lebens in großen Teilen Deutschlands fuhrten. Schutz schrieb selbst davon, wie ?die lobliche Music von den anhaltenden gefahrlichen Kriegs-Laufften in unserm lieben Vater-Lande Teutscher Nation nicht allein in grosses Abnehmen gerathen, sondern an manchem Ort gantz niedergeleget worden“. Er musste seine Anspruche an Auffuhrungspraxis und Instrumentarien erheblich verringern, ?damit mein von Gott verliehenes Talentum in solcher edlen Kunst nicht gantz ersitzen bleiben, sondern nur etwas weniges schaffen und darreichen mochte“ (Widmungsvorrede des ersten Teils der

Kleinen geistlichen Konzerte

, Leipzig, 1636). Hinzu kamen wiederholte Pestepidemien. Nach dem fruhen Tod seiner Frau im Jahr 1625 heiratete Schutz nicht wieder.

Um den Anschluss an die neuesten Errungenschaften der Musik nicht zu verlieren, besuchte Schutz 1628 zum zweiten Mal Venedig bzw. dessen Umgebung, wo er uber ein Jahr lang blieb. Dass er dabei

Claudio Monteverdi

begegnete, ist denkbar, aber nicht gesichert. Dort horte er neue theatralische Musik und empfing so maßgebliche neue Impulse fur sein Werk. Auch der erste Teil seiner

Symphoniae sacrae

, den er nach seiner Ruckkehr 1629 veroffentlichte, zeugt von diesem Aufenthalt. Schutz lebte von 1629 bis 1657 in Dresden am Neumarkt 12, dem heute so genannten

Quartier V

. Die Dresdner Kapelle hatte jedoch schon in diesen Jahren so große Schwierigkeiten bei der Versorgung und Bezahlung ihrer Mitglieder, dass Schutz sich immer wieder nach Beschaftigungen außerhalb Dresdens umsah.

Eine um 1930 ? wohl zum Schutz-Jubilaum 1935 ? angefertigte Falschung, die Heinrich Schutz angeblich 1670 portratiert

[3]

Eine um 1930 ? wohl zum Schutz-Jubilaum 1935 ? angefertigte Falschung, die Heinrich Schutz angeblich 1670 portratiert

[3]

So war er froh, gleich zweimal ein Angebot des Konigs

Christian IV. von Danemark und Norwegen

annehmen zu konnen, bei großen Hochzeitsfeiern die Musik zu leiten. Von 1633 bis 1635 und von 1642 bis 1644 war er in

Kopenhagen

als danischer Oberkapellmeister tatig. Außerdem arbeitete Schutz als musikalischer Ratgeber der Furstenhofe in

Hannover

,

Wolfenbuttel

,

Gera

,

Weimar

und

Zeitz

. Anlasslich der Trauerfeier fur seinen Landesfursten

Heinrich Posthumus Reuß

komponierte er 1635/1636 die

Musikalischen Exequien

. Im Jahr 1636 veroffentlichte er in Leipzig den ersten Teil seiner

Kleinen geistlichen Konzerte

, dem er 1639 einen zweiten Teil folgen ließ. Seine Publikationstatigkeit erreichte Ende der 1640er Jahre ihren Hohepunkt: 1647 erschien der zweite Teil der

Symphoniae sacrae

, 1648 die

Geistliche Chormusik

und 1650 der dritte und letzte Teil der

Symphoniae sacrae

. Seine seit 1645 immer wieder eingereichten Gesuche um die Versetzung in den Ruhestand wurden von Johann Georg I. allesamt abgelehnt; erst nach dessen Tod im Jahr 1656 gewahrte sein Sohn

Johann Georg II.

Schutz einen weitgehenden Ruckzug. Als ?altester“ Kapellmeister behielt Schutz seinen Titel allerdings bis an sein Lebensende. Von Ostern 1655 bis etwa 1666 war Schutz als ≫Oberkapellmeister von Haus aus≪ fur den Wolfenbutteler Hof tatig.

[4]

Das von Grund auf renovierte Museum

Heinrich-Schutz-Haus

in Weißenfels/

Sachsen-Anhalt

wurde 2012 eroffnet.

Das von Grund auf renovierte Museum

Heinrich-Schutz-Haus

in Weißenfels/

Sachsen-Anhalt

wurde 2012 eroffnet.

Den Lebensabend verbrachte Schutz uberwiegend in seinem Haus in Weißenfels, dem Ort seiner Kindheit. Aus dieser Zeit stammen seine drei

Passionen

nach

Lukas

(um 1664),

Matthaus

(1665) und

Johannes

(1666) sowie seine

Weihnachtshistorie

(1664). Sein letztes Werk ist die vollstandige Vertonung des

119. Psalms

(1671), aufgeteilt in elf

Motetten

, gefolgt von einer Vertonung des

100. Psalms

und einem deutschen

Magnificat

. Der 119. Psalm ist der langste in der Bibel, und das gesamte Werk ist durchweg doppelchorig angelegt. Da es ? von ihm selbst gewollt ? seine letzte Komposition sein sollte, wird das Werk landlaufig auch

Schwanengesang

genannt. Schutz starb im hohen Alter von 87 Jahren in Dresden. Er wurde in der alten

Dresdner Frauenkirche

beigesetzt. Mit ihrem Abriss 1727 ging auch seine Grabstatte verloren. Ein in den Kirchenboden eingelassenes Gedenkband in der heutigen Frauenkirche erinnert an ihn.

Im Oktober 2010 wurden bei der Sanierung des

Schutz-Wohnhauses in Weißenfels

zwei Textfragmente einer nicht mehr erhaltenen Komposition gefunden, in der unter anderem

Psalm 10

vertont ist. Die Fragmente stammen aus der Zeit zwischen 1650 und 1660.

[5]

Am 1. Juni 1619 heiratete Schutz Magdalena Wildeck (* 20. Februar 1601; † 30. August 1625). Aus der aufgrund des fruhen Todes Magdalenas nur kurzen Ehe gingen zwei Tochter hervor, Anna Justina, geboren 1621, die bereits im Sommer (vor dem 10. Juli) 1638 im Alter von kaum 17 Jahren starb, und Euphrosine, geboren am 28. November 1623 in Dresden, die am 25. Januar 1648 den spateren Leipziger Burgermeister

Christoph Pincker

heiratete und am 11. Januar 1655 im Kindbett starb. Deren Tochter Gertraud Euphrosine (* 13. Juni 1652; † 6. April 1684) erreichte als einziges der funf Kinder der Familie das Erwachsenenalter. Aus ihrer Ehe mit Johann Seydel gingen sechs Kinder hervor, von denen aber nur der Sohn Johann Christoph (* 26. Januar 1675; † 13. Marz 1721) eheliche Nachkommen hatte, drei Madchen und einen Sohn, von denen aber nur Namen und Geburtsdatum bekannt sind. Ein Urenkel, Rittmeister Gottfried Ludwig von Thummel (1703?1745), unehelicher Sohn von Johann Christoph Seydels fruh verstorbener jungerer Schwester Christiana Eleonora (* 27. August 1676; † vor dem 14. Dezember 1707), blieb kinderlos. Uber das erste Drittel des 18. Jahrhunderts hinaus lasst sich die Nachkommenschaft des Komponisten nicht verfolgen.

[6]

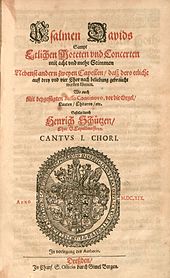

Titelseite der

Titelseite der

Psalmen Davids

Heinrich Schutz gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Fruhbarocks. Obwohl zunachst zum

Organisten

ausgebildet, komponierte er nach fruhen Madrigalen in italienischer Sprache vor allem geistliche Vokalmusik, teils zu lateinischen, vor allem aber zu deutschen Texten. Bestimmt war seine Musik fur die Hofgottesdienste, vor allem aber zur hofischen Unterhaltung und Reprasentation sowie zur Dokumentation seiner eigenen kompositorischen Kunst. Als seine dienstliche Hauptaufgabe sah Schutz die Bereitstellung von Musik zu außergewohnlichen Anlassen wie großen Hoffesten oder politischen Ereignissen.

Die aus dem Zusammentreffen von Dreißigjahrigem Krieg, Seuchen und sozialen Umwalzungen resultierenden schwierigen Lebensumstande trugen dazu bei, dass Schutz, der zunachst in eine glanzvolle Hofhaltung eintrat und bis zum fruhen Tod seiner Frau ein gluckliches Familienleben fuhrte, spater sein Leben als ?nahezu qualvolle Existenz“ beschrieb. In seinen Werken haben sich diese Erfahrungen allerdings nur bedingt niedergeschlagen.

Schutz fuhrte den neuen, aus Italien stammenden konzertierenden Stil mit obligatem

Generalbass

in Deutschland ein und vereinigte ihn mit der deutschen Bibelprosa. Seine meisterhafte ?Ubersetzung“ deutscher Texte in Musik ? hier konnte Schutz auf seine Erfahrungen mit dem italienischen Madrigal zuruckgreifen ? hat seit jeher sein Publikum fasziniert. Neben der Bibelprosa (mit besonderer Bevorzugung der

Psalmen

) hat Schutz gereimte oder gar strophische Texte eher selten vertont, auch deshalb, weil er deutsche Dichtung nach dem Muster des italienischen Madrigals vermisste und sich nicht dazu in der Lage sah, selbst solche Texte zu schreiben. Gleichwohl hat Schutz mit bekannten Dichtern zusammengearbeitet; die Zusammenarbeit mit

Martin Opitz

fuhrte zur Entstehung der Pastoralkomodie

Dafne

, bei der allerdings nicht gesichert ist, ob es sich um eine durchkomponierte Oper oder um ein Theaterstuck mit Musik handelte.

Ein singulares Beispiel fur Schutz’ Auseinandersetzung mit der ?heutigen Italianischen Manier […] des scharffsinnigen Herrn Claudii Monteuerdens“ ist sein Konzert ?Es steh Gott auf“ (SWV 356) aus dem zweiten Teil seiner

Symphoniae sacrae

(1647, Zitat aus der Vorrede).

[7]

Neben dem Stil mit Generalbass hat Schutz auch noch den alteren generalbasslosen Stil gepflegt und als Grundlage allen Komponierens hochgeschatzt. Das zeigen nicht nur seine Madrigale, sondern auch die Motetten der

Cantiones sacrae

von 1625 ebenso wie der

Geistlichen Chormusik

von 1648. Gerade die Verschmelzung beider Stile, die Arbeit mit Elementen des Konzerts ebenso wie mit solchen aus Motette und Madrigal, dabei der virtuose Umgang mit den Vokalstimmen ebenso wie mit den obligaten Instrumenten und die variable Handhabung unterschiedlichster Besetzungen (vom einstimmigen kleinen Konzert bis zu mehrchorigen, klangvollen Werken) zahlen zu den besonderen Leistungen des Komponisten, die schon seine Zeitgenossen anerkannten.

Zu Lebzeiten wurde Schutz als

parens nostrae musicae modernae

, ?Vater unserer [d. h. der deutschen] modernen Musik“ tituliert.

Wolfgang Caspar Printz

erwahnt in seiner 1690 erschienenen Musikgeschichte, Schutz sei um 1650 ?fur den allerbesten Teutschen Componisten gehalten worden“.

[8]

Auf seinem Grabstein wurde er als ?seines Jahrhunderts hervorragendster Musiker“

(saeculi sui musicus excellentissimus)

bezeichnet. Zu den Schulern von Schutz zahlen u. a.

David Pohle

,

Matthias Weckmann

,

Johann Theile

,

Adam Krieger

,

Johann Vierdanck

und

Sophie Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbuttel

. Trotz der Wertschatzung durch seine Zeitgenossen geriet er nach seinem Tod rund 200 Jahre lang in Vergessenheit.

Erstmals ausfuhrlicher erwahnt wurde Schutz 1834 in

Carl von Winterfelds

Monografie uber

Giovanni Gabrieli

. Ab 1870 fuhrte der Leipziger Chorleiter

Carl Riedel

Werke von Schutz, vor allem seine Passionen sowie die

Sieben Worte

, in eigenen Bearbeitungen wieder auf und machte sie somit einem großeren Publikum bekannt.

Franz Liszt

setzte sich fur den Neudruck der Werke von Schutz ein.

[9]

Anfang der 1880er Jahre fuhrte

Arnold Mendelssohn

auf Anregung von

Friedrich Spitta

in Bonn mehrere Chorwerke wieder auf. Auch

Johannes Brahms

hat in Wien einige Werke von Schutz aufgefuhrt. 1885 begann

Philipp Spitta

mit der ersten Veroffentlichung des gesammelten Werks von Schutz.

Eine intensivere Schutz-Pflege, allerdings vor allem auf die Motetten der

Geistlichen Chormusik

konzentriert, begann in den 1920er Jahren. Konsequenz war u. a. 1922 die Grundung einer ersten, kurzlebigen Heinrich-Schutz-Gesellschaft. Ihr folgte 1930 eine

Neue Schutz-Gesellschaft

, die spater umbenannt wurde und noch heute als ?Internationale Heinrich-Schutz-Gesellschaft“ (ISG)

[10]

mit Sitz in Kassel besteht. Diese befordert mit jahrlichen Heinrich-Schutz-Festen oder Heinrich-Schutz-Tagen die Verbreitung und das Verstandnis der Musik von Schutz und seiner Zeit. Einer der Mitbegrunder,

Hans-Joachim Moser

, legte 1936 eine erste Biografie uber Schutz vor, nachdem Erich Muller bereits 1931 eine Edition der Schriften und Briefe von Schutz besorgt hatte. 1955 begann die ISG mit der Veroffentlichung einer

Neuen Ausgabe samtlicher Werke

(

Neue Schutz-Ausgabe

), von der mittlerweile 40 Bande vorliegen (Stand: April 2024). 1979 begann die ISG mit der Herausgabe eines

Schutz-Jahrbuches

, das wichtige Aufsatze zur Musik von Schutz und seiner Zeit enthalt. Parallel dazu entstand bei der DDR-Schallplattenfirma

Eterna

die erste Schutz-Gesamtaufnahme. Protagonisten wie

Peter Schreier

und

Theo Adam

, der Dresdner Kreuzchor unter

Rudolf Mauersberger

(nach seinem Tod unter

Martin Flamig

) sowie die Capella Fidicinia Leipzig unter

Hans Gruß

nahmen bereits in den spaten 1960er und beginnenden 1970er Jahren alle großen zyklischen Werke auf, musiziert auf historischen Instrumenten. Diese Edition muss als Pionierleistung gewertet werden.

Neben der Neuen Schutz-Ausgabe erscheint, von

Gunter Graulich

herausgegeben, die

Stuttgarter Schutz-Ausgabe

,

die auch auffuhrungspraktischen Bedurfnissen entgegenkommt. Begleitend dazu entstand unter der kunstlerischen Gesamtleitung von

Hans-Christoph Rademann

und in einer Kooperation des

Dresdner Kammerchores

mit dem

Carus-Verlag

Stuttgart und MDR Figaro eine Heinrich-Schutz-Gesamteinspielung, die seit 2019 vollstandig vorliegt.

[11]

Auch der italienische Cembalist und Dirigent

Matteo Messori

hat mit dem Ensemble ?Cappella Augustana“ eine umfangreiche Schutz-Edition auf CD vorgelegt, die jedoch nicht alle Werke umfasst.

[12]

In den 1980er Jahren wurde das Geburtshaus in

Bad Kostritz

aus Anlass des 400. Geburtstages von Heinrich Schutz zur Forschungs- und Gedenkstatte umgestaltet und als

Heinrich-Schutz-Haus

am 15. Oktober 1985 feierlich eroffnet. Geleitet von

Ingeborg Stein

war es international die erste wissenschaftliche Adresse ausschließlich zu Ehren von Schutz. Forderer des Heinrich-Schutz-Hauses Bad Kostritz grundeten 1991 die Schutz-Akademie e. V.

Das

Heinrich-Schutz-Archiv

in Dresden wurde 1988 von

Wolfram Steude

gegrundet.

[13]

Sein ehemaliges Wohnhaus wurde zum

Heinrich-Schutz-Haus

. 1990 wurde der

Asteroid

(4134) Schutz

nach ihm benannt.

[14]

Die wichtigen mitteldeutschen Lebens- und Wirkungsstationen (Bad Kostritz, Weißenfels, Kassel, Dresden) sind noch immer mit Heinrich Schutz verbunden: So gibt es in Weißenfels ein

Heinrich-Schutz-Haus

. Auch findet mit dem

Heinrich-Schutz-Musikfest

ein jahrliches Festival Alter Musik zu Ehren des Komponisten statt.

Die sudafrikanische Heinrich-Schutz-Gesellschaft (mit Sitz in

Bloemfontein

) organisiert alljahrlich eine Chorwoche unter der Leitung eines aus Deutschland angereisten Chorleiters oder Kantors. Im Durchschnitt nehmen 120 bis 150 Sanger und Musiker an diesen Treffen der SAHSG teil.

Neumarkt 12, Dresden, Heinrich-Schutz-Gedenktafel

[17]

Neumarkt 12, Dresden, Heinrich-Schutz-Gedenktafel

[17]

Heinrich-Schutz-Stele von Berndt Wilde in Dresden

Heinrich-Schutz-Stele von Berndt Wilde in Dresden

Schloss Hartenfels (Torgau), Gedenktafel der Erstauffuhrung der Oper ?Daphne“ von Heinrich Schutz am 13. April 1627

Schloss Hartenfels (Torgau), Gedenktafel der Erstauffuhrung der Oper ?Daphne“ von Heinrich Schutz am 13. April 1627

In

Bad Kostritz

gibt es zwei Denkmaler fur Schutz. Das altere befindet sich unterhalb der Kirche am Kirchberg. Das zweite Denkmal befindet sich in der Heinrich-Schutz-Straße gegenuber dem

Heinrich-Schutz-Haus

. Es wurde 1985 von

Berndt Wilde

erschaffen und besteht aus drei Relieftafeln. In drei Bildern wird der Kampf zwischen den Machten des Guten und des Bosen in der Zeit von Heinrich Schutz dargestellt. Dabei geht es um die Gegensatze von Liebe und Leid sowie Leben und Tod.

[18]

In Dresden erinnert unweit des

Zwingers

in der Grunanlage westlich des Zwingerteichs eine 1985 errichtete Stele an Schutz’ Wirken in Dresden. Berndt Wilde schuf dieses Denkmal 1972, das aus einer Sandsteinstele besteht, an der Bronzeplatten mit Szenen aus Schutz’ Zeit dargestellt sind.

[19]

Am 2008 wiedererrichteten Wohnhaus (

Neumarkt

12) von Heinrich Schutz, in dem der Komponist von 1629 bis 1657 wohnte, erinnert eine originale Gedenktafel an sein Leben und Wirken. Die Gedenktafel wurde

in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945

unter den Trummern des Hauses verschuttet, anschließend geborgen und bis zum Wiederaufbau des Hauses im Jahr 2008 durch das Martinshof Rothenburg-Diakoniewerk in der Heinrich-Schutz-Kapelle gelagert. Der Betreiber der heute als

Heinrich-Schutz-Residenz

vermarkteten Immobilie ließ die Gedenktafel restaurieren und am alten Platz anbringen.

- Schutz-Jahrbuch

.

Hrsg. von

Jurgen Heidrich

in Verbindung mit

Werner Breig

,

Konrad Kuster

und Walter Werbeck. Barenreiter, Kassel 1979ff.

- Werner Breig:

Schutz, Heinrich.

In:

Ludwig Finscher

(Hrsg.):

Die Musik in Geschichte und Gegenwart

. Zweite Ausgabe, Personenteil, Band 15 (Schoof ? Stranz). Barenreiter/Metzler, Kassel u. a. 2006,

ISBN 3-7618-1135-7

, Sp. 358?409 (

Online-Ausgabe

, fur Vollzugriff Abonnement erforderlich)

- Otto Brodde

:

Heinrich Schutz. Weg und Werk.

Kassel 1979,

ISBN 3-7618-0159-9

.

- Hans Heinrich Eggebrecht

:

Heinrich Schutz. Musicus Poeticus.

Gottingen 1959 (Wilhelmshaven 1984,

ISBN 3-7959-0410-2

).

- Martin Gregor-Dellin

:

Heinrich Schutz. Sein Leben, sein Werk, seine Zeit.

Munchen 1987,

ISBN 3-492-02919-1

.

- Kurt Gudewill

:

Das sprachliche Urbild bei Heinrich Schutz und seine Abwandlung nach textbestimmten und musikalischen Gestaltungsgrundsatzen in den Werken bis 1650.

Barenreiter-Verlag, Kassel 1936.

- Kurt Gudewill:

Der ?Gesang der Venuskinder“ von Heinrich Schutz (1634)

(= Berichte und Beitrage der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, H. 3). Kiel 1978.

- Kurt Gudewill:

Der ?Gesang der Venuskinder“ von Heinrich Schutz. Bemerkungen zur Uberlieferung und zu den Kopenhagener Hochzeitsfeierlichkeiten im Oktober 1634

. In: Schutz-Jahrbuch, Bd. 6 (1984), S. 72?91.

- Michael Heinemann

:

Heinrich Schutz.

Rowohlt, Hamburg 1994,

ISBN 3-499-50490-1

.

- Michael Heinemann:

Heinrich Schutz und seine Zeit.

Laaber, 1993,

ISBN 3-89007-116-3

.

- Michael Heinemann (Hrsg.):

Schriftstucke von Heinrich Schutz

(=

Schutz-Dokumente.

1). Unter Verwendung der von Manfred Fechner und Konstanze Kremtz nach den Quellen erarbeiteten Textubertragungen. Koln 2010,

ISBN 978-3-936655-80-3

.

- Hans Joachim Moser

:

Heinrich Schutz. Sein Leben und sein Werk.

Kassel 1936.

- Erich H. Muller:

Heinrich Schutz ? Gesammelte Briefe und Schriften.

Regensburg 1931.

- Joshua Rifkin

:

Henrich Schutz. Auf dem Wege zu einem neuen Bild von Personlichkeit und Werk.

In:

Schutz-Jahrbuch.

9, 1987. Barenreiter, Kassel 1987,

ISBN 3-7618-0819-4

, S. 5?21;

DOI:10.13141/sjb.v1987701

.

- Bernhold Schmid:

Schutz, Heinrich.

In:

Neue Deutsche Biographie

(NDB). Band 23, Duncker & Humblot, Berlin 2007,

ISBN 978-3-428-11204-3

, S. 662?664 (

Digitalisat

).

- Philipp Spitta

:

Schutz, Heinrich

.

In:

Allgemeine Deutsche Biographie

(ADB). Band 33, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 753?779.

- Ingeborg Stein

, Friederike Bocher:

Bad Kostritz: Das Heinrich-Schutz-Haus, Forschungs- und Gedenkstatte.

Schnell & Steiner, Regensburg 1995,

ISBN 3-7954-5939-7

.

- Ingeborg Stein:

Heinrich Schutz und Kostritz.

Quartus-Verlag, 2005,

ISBN 3-931505-76-6

.

- Vladimir Steingard, Elisabeth Sobol (Ubers.):

Heinrich Schutz: Personlichkeit, Schaffen, Kompositionsstil: Eine neue Monographie-Konzeption.

Monsenstein und Vannerdat ? MV-Wissenschaft, 2007,

ISBN 978-3-86582-530-8

.

- Wolfram Steude

:

Zum gegenwartigen Stand der Schutz-Ikonographie.

In:

Schutz-Jahrbuch.

7, 1985/86. Barenreiter, Kassel 1986,

ISBN 3-7618-0778-3

, S. 50?61;

DOI:10.13141/sjb.v1986688

.

- Wolfram Steude:

Heinrich Schutz ? Mensch, Werk, Wirkung. Texte und Reden

(=

Dresdner Schriften zur Musik.

Band 7). Mit einem Geleitwort von Joshua Rifkin, hrsg. von

Matthias Herrmann

. Marburg 2016,

ISBN 978-3-8288-3840-6

.

- Mara R. Wade:

Heinrich Schutz as Artistic Director of the Great Wedding.

In:

German Court Culture and Denmark.

Harrassowitz, Wiesbaden 1997,

ISBN 3-447-03899-3

, S. 221?278.

- Klaus-Gunther Wesseling

:

Schutz, Heinrich.

In:

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

(BBKL). Band 9, Bautz, Herzberg 1995,

ISBN 3-88309-058-1

, Sp. 1058?1077

(

Artikel/Artikelanfang im Internet-Archive

)

.

- Ich bin eine rufende Stimme, Heinrich Schutz zum 400. Geburtstag

. DEFA Studio fur Dokumentarfilme, Gruppe

Effekt

, 1985, Fernsehen der DDR. Darsteller: Peter Pauli, Buch: Andrea Klonower, Thomas Kuschel, Regie: Thomas Kuschel, Kamera: Peter Milinski, Produktion: Ulrich Moller.

- Heinrich Schutz ? Der Vater der deutschen Musik.

Ein Film von Jorg Kobel. Arthaus Musik, 2015.

- Die Dokumentation

Heinrich Schutz ? Auf der Suche nach dem Klang der Zeit

wurde anlasslich des 350. Todestages des Komponisten am 5. Oktober 2022 beim Heinrich-Schutz-Musikfest uraufgefuhrt und im November 2022 auf ARTE und im MDR unter dem Titel

Heinrich Schutz ? Begrunder der deutschen Barockmusik

ausgestrahlt.

[20]

Noten

- ↑

Rifkin 1987, S. 5

- ↑

Walter Haacke:

Heinrich Schutz:Schilderung seines Lebens und Wirkens.

Karl Robert Langewiesche Nachfolger, Hans Koster, Konigstein im Taunus o. J.

- ↑

Steude 1986, S. 58?61.

- ↑

Arne Spohr:

Heinrich Schutz als Oberkapellmeister ≫von Haus aus≪ am Wolfenbutteler Hof.

In:

Schutz Jahrbuch.

34, 2012, S. 17?27;

DOI:10.13141/sjb.v2012534

.

- ↑

Unter alten Holzdielen.

(

Memento

vom 10. Juni 2015 im

Internet Archive

) In:

Sachsische Zeitung

vom 5. Mai 2011.

- ↑

Vgl. Eberhard von Moller:

Die Nachkommen von Heinrich Schutz.

In:

Schutz-Jahrbuch.

10, 1988, S. 41?49;

DOI:10.13141/sjb.v1988718

.

- ↑

Gerald Drebes:

Schutz, Monteverdi und die ?Vollkommenheit der Musik“ ? ?Es steh Gott auf“ aus den ?Symphoniae sacrae“ II (1647).

In:

Schutz-Jahrbuch.

14, 1992, S. 25?55;

DOI:10.13141/sjb.v1992774

.

- ↑

Wolfgang Caspar Printz

:

Historische Beschreibung der edelen Sing- und Kling-Kunst

. Mieth, Dresden 1690,

S.

136

,

§ 23

(

Textarchiv ? Internet Archive

).

- ↑

Hans Joachim Moser

:

Kleine deutsche Musikgeschichte ? Heinrich Schutzens Schule.

- ↑

Internationale Heinrich-Schutz-Gesellschaft

- ↑

Dresdner Kammerchor.

Abgerufen am 13. Juni 2018

.

- ↑

Schutz Edition Messori Brilliant Classics 94361 [JV]: Classical Music Reviews ? August 2012 MusicWeb-International.

MusicWeb International,

abgerufen am 13. Juni 2018

.

- ↑

Wolfram Steude:

Das Heinrich-Schutz-Archiv.

In:

Beitrage zur Musikwissenschaft

. Heft 3/1989. Herausgegeben vom Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR. Verlag Neue Musik, Berlin (DDR), S. 207 f.

- ↑

Minor Planet Circ. 16043

(PDF; 349 kB)

- ↑

Heinrich Schutz

bei glaubenszeugen.de

- ↑

a

b

Heinrich Schutz

im

Okumenischen Heiligenlexikon

- ↑

Die Tafel wurde 1945 verschuttet und lagerte bis 2008 in der Heinrich-Schutz-Kapelle der Kreuzkirche Dresden. Nach aufwendiger Restaurierung ist sie wieder am alten Platz zu sehen. Sie zahlt zu den authentischen Heinrich-Schutz-Denkmalern in Dresden.

- ↑

Ingeborg Stein:

Heinrich Schutz und Kostritz.

Quartus-Verlag, 2005,

ISBN 3-931505-76-6

, S. 86.

- ↑

Kunst im offentlichen Raum

. Informationsbroschure der Landeshauptstadt Dresden, Dezember 1996.

- ↑

schmidtFilm:

Heinrich Schutz ? Begrunder der deutschen Barockmusik.

2022,

abgerufen am 30. Januar 2024

.