Dieser Artikel erlautert den Harem als abgeschlossenen und bewachten Wohnbereich eines

Serails

oder Hauses; zu anderen Bedeutungen siehe

Harem (Begriffsklarung)

.

Der Ausdruck

Harem

(von

harim

/

????

/

?ar?m

/ ?Heiliger, unverletzlicher Ort; Heiligtum; geheiligter Bereich; weibliche Familienmitglieder, Frauen, Ehefrau‘) bezeichnet einen abgeschlossenen und bewachten Wohnbereich eines

Serails

oder Hauses, in dem die Frauen, die weiblichen Angehorigen und die unmundigen Kinder eines

muslimischen

Familienoberhaupts leben (im Gegensatz zum

Selamlık

). Wie im Arabischen bestimmt die

Ambivalenz

des Begriffes auch seine Bedeutung im deutschen Sprachgebrauch. Er steht einerseits fur den geschutzten Bereich, andererseits fur weibliche Bewohner des Bereichs. Die Stadte

Mekka

und

Medina

werden im Arabischen als

?aram

(bzw. gemeinsam als

al-?aramain

) bezeichnet ? ein Begriff, der wie

?ar?m

vom gleichen Wortstamm abgeleitet wird.

[1]

Haremstor im

Mogul

-Palast von

Fatehpur Sikri

(um 1570)

Haremstor im

Mogul

-Palast von

Fatehpur Sikri

(um 1570)

Im Bewusstsein und in der Vorstellung der Europaer sind der Harem als Ort und der Harem als Ansammlung von Frauen abhangig von den Phantasien und Mythen, die sich um den Harem der osmanischen Sultane ranken.

[2]

?Die Geschichtsschreibung der islamischen Lander schweigt uber Frauen. Dies gilt insbesondere fur landliche Frauen und Frauen der Unterschichten. Aber auch die Hofchroniken enthalten kaum Auskunfte uber das Leben der Haremsbewohnerinnen: Der Harem blieb als Wohnort, Erziehungsanstalt und sozialer Raum geheimnisvoll und unerforschlich.“

Fiktive

Haremsszene mit Sultan

von

Jean-Baptiste van Mour

(1671?1737), der 1699?1711 in Istanbul lebte

Fiktive

Haremsszene mit Sultan

von

Jean-Baptiste van Mour

(1671?1737), der 1699?1711 in Istanbul lebte

Raume der Sultansmutter (

Valide Sultan

) im Harem des

Topkapı Sarayı

(Istanbul)

Raume der Sultansmutter (

Valide Sultan

) im Harem des

Topkapı Sarayı

(Istanbul)

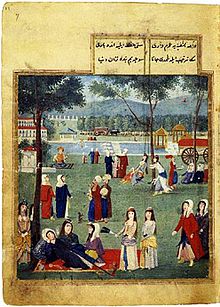

Haremsdamen bei sommerlichen Vergnugungen an den

Sußen Wassern Europas

, in den Palastgarten am Goldenen Horn, Miniatur aus

Hubanname ve Zenanname

von Fazıl-i Enderuni, Illustration des spaten 18. Jahrhunderts

[3]

Haremsdamen bei sommerlichen Vergnugungen an den

Sußen Wassern Europas

, in den Palastgarten am Goldenen Horn, Miniatur aus

Hubanname ve Zenanname

von Fazıl-i Enderuni, Illustration des spaten 18. Jahrhunderts

[3]

Niederkunft im Harem

, Miniatur aus

Hubanname ve Zenanname

von Fazıl-i Enderuni, Illustration des spaten 18. Jahrhunderts

[3]

Niederkunft im Harem

, Miniatur aus

Hubanname ve Zenanname

von Fazıl-i Enderuni, Illustration des spaten 18. Jahrhunderts

[3]

Selbst Berichte und Gemalde europaischer Besucher Konstantinopels, die vor allem seit dem 16. Jahrhundert in großer Zahl entstanden und deren Urheber manchmal vorgaben, alles aus eigener Anschauung zu kennen, waren davon abhangig.

Die vermeintlichen Zustande wurden in der Folge mitsamt dem Namen ?Harem“ auf Vergleichbares in anderen Kulturen und Regionen und zu anderen Zeiten ubertragen, so zum Beispiel auf den ?Harem“ der agyptischen Pharaonen und der chinesischen Kaiser.

Die Sicht auf den Harem der osmanischen Sultane als Ort von

Polygamie

und Vielweiberei zeigt sich beispielsweise in einem Bericht des osmanischen Dolmetschers und Chronisten

Osman A?a

aus

Temeschwar

(* um 1671; † nach 1725), der sich an die Vorschriften des

Korans

anlehnt.

[4]

?Bei uns fugen sich die Frauen gemaß unserem Glauben dem Gebote Allahs und dem Worte Seines Propheten. Wer es leisten kann, darf sich vier Ehefrauen nehmen und dazu soviele

Kebsweiber

halten, wie er eben vermag. Diesbezuglich haben unsere Frauen kein Wort der Widerrede zu verlieren.“

?

Osman A?a

:

Aus seinem Gesprach mit Prinzessin Lubomirska, Gattin von Furst Sieniawski

[5]

Ein Harem mit mehreren Ehefrauen oder Nebenfrauen war im

Osmanischen Reich

allerdings nicht allzu haufig anzutreffen. In den arabischen Provinzen gab es wahrscheinlich eine großere Verbreitung als in den europaischen und anatolischen. So hatten im 19. Jahrhundert in

Nablus

16 % der muslimischen Manner mehr als eine Frau, in

Damaskus

waren es 12 %, in

Istanbul

hingegen nur 2 %. Der Harem des osmanischen

Sultans

(

harem-i humayun

[1]

/

??? ??????

) war der großte seiner Zeit. Im

Topkapı-Palast

gab es uber 300 Raume, die fur den Harem von manchmal mehr als 800 (anno 1633) Frauen bereitstanden.

[6]

[7]

Doch war der Harem vom 16. bis ins 19. Jahrhundert nicht nur ein Ort des von Regeln bestimmten sexuellen Vergnugens fur den Sultan, sondern mehr noch ein Ort der dynastischen Reproduktion und damit ein Ort der Familien- und somit der Reichspolitik.

[8]

Im Harem des Sultans herrschte eine strenge Hierarchie. An der Spitze stand die

Sultans-Mutter

(

Valide Sultan

), nach ihr folgten die Prinzessinnen osmanischen Gebluts (

Sultana

), dann kam die erste

Hauptfrau

(

kadın

/

?????

/ ?Frau‘, plural

kadınlar

/

???????

), die Mutter von Kindern des Sultans (nach der Geburt eines Sohnes wurde eine neue

Kadın

ausgewahlt), danach die Favoritinnen (

haseki

/

?????

von

persisch

?????

,

DMG

????ag?

), sodann die

Ikbal

und die

Gozde

(die der Sultan erblickt hat, und die des Sultans Taschentuch bekommen haben), die Haremsdienerinnen (auch

odalık

, ?

Odalisken

“; von

oda

/

????

/ ?Gemach, Zimmer‘), die Harems-Schulerinnen (Palastsklavinnen) und am Ende die

Arbeitssklavinnen

. Die Sultansmutter hatte großen Einfluss auf den Harem, da sie als ehemalige

haseki

am besten uber die Gepflogenheiten Bescheid wusste. Sie suchte dem Sultan fast immer die neuen

Ikbal

fur sein Schlafgemach aus. Auch versuchte sie, Monogamie zu verhindern, damit keine Frau zu viel Einfluss gewinnen konnte.

[7]

[9]

Die nachstwichtige Person im Harem war der oberste der Schwarzen

Eunuchen

(

Kızlar A?ası

). Dieser kontrollierte die Arbeit aller anderen Eunuchen, deren Aufgabe darin bestand, die Frauen des Harems zu unterrichten und fur deren Korperpflege zu sorgen, sowie Geldangelegenheiten des Harems zu regeln. Der

Kızlar A?ası

war auch das Bindeglied zwischen dem Harem und der Außenwelt.

[10]

[11]

Die aus dem Harem vom Sultan fur sich ausgesuchten Bettgenossinnen nannte man Ikbal (

ikbal

/

?????

- die nur eine Nacht mit dem Sultan verbrachten), diese wurden dann eventuell zu Kadinen; sie fuhrten streng abgeschlossen im Serail ihren eigenen Hofstaat mit Eunuchen und Haremsdienerinnen. Alle Kinder des Sultans, ob von Haupt- oder Nebenfrauen, galten als legitim. Die Damen des Harems waren fast ausschließlich nicht-muslimischer Herkunft aus vielen Landern, da es verboten war, Muslime zu versklaven. Die Harems-Schulerinnen wurden in vielen Fertigkeiten unterrichtet, so lernten sie turkisch lesen und schreiben, Nah- und Stickarbeiten, Tanzen, Singen und Musizieren. Sie wurden dann oft an Wurdentrager verheiratet, so sie nicht im Sultans-Harem verblieben. Dort waren sie fur den personlichen Dienst bei den hoherrangigen Damen oder sogar beim Sultan vorgesehen. In diesem Falle wurden sie

gedikli

/

?????

/ ?die Auserwahlten‘ genannt. Aus ihren Reihen wahlte der Sultan (oder die

valide sultan

) seine neuen Ikbal. Unmittelbar der Sultansmutter unterstand die

kahya kadın

, die Oberaufseherin des Harems.

[12]

Ublicherweise lebten auch die ledigen Tochter des Sultans (

sultana

) im Harem. Fur sie diente er ebenfalls zur Erziehung. Wenn eine osmanische Prinzessin an einen hohen Wurdentrager verheiratet wurde, so hatte dieser eine sehr große

Morgengabe

zu entrichten, meist einen Palast am Bosporus-Ufer fur seine neue Gattin. Eine eventuell bestehende Ehe oder einen vorhandenen polygamen Haushalt hatte er unverzuglich aufzulosen.

[10]

Dieser Sultans-Schwiegersohn (

Damad

[13]

) stand dem Rang nach lebenslang unter seiner Gemahlin und lebte meist auch getrennt von ihr.

[14]

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde der Harem ein bedeutendes Machtzentrum im Herrschaftsgefuge des osmanischen Reiches. Die Lieblingsfrauen, Mutter und Großmutter der Sultane wie

Roxelane

, Frau

Suleymans I.

, oder

Kosem Mahpeyker

, Frau

Ahmeds I.

, Mutter

Murads IV.

und

?brahims

sowie Großmutter

Mehmeds IV.

, ubten entscheidenden Einfluss aus, weswegen man diese Zeit als

kadınlar saltanatı

(

Weiberherrschaft

) bezeichnete.

Nachdem am 24. April 1909 Truppen der

Jungturken

den Harem des abgesetzten Sultans

Abdulhamid II.

gesturmt, den Obereunuchen an eine Laterne der

Galatabrucke

gehangt und die Sklavinnen und Eunuchen freigelassen hatten, wurden die Familien der Sklavinnen, soweit sie eruierbar waren, aufgefordert, ihre Tochter aus

Konstantinopel

abzuholen und heimzubringen (meist in den

Kaukasus

). Doch fur viele ehemalige Haremsbewohnerinnen blieb nur der Ausweg, sich fur Geld im Abendland bestaunen zu lassen. Bei einer

Volkerschau

in

Wien

vor dem

Ersten Weltkrieg

war eine solche Gruppe von Frauen und Eunuchen zu sehen.

[15]

Mustafa Kemal Ataturk

, der Begrunder der modernen Turkei, verbot fur die Republik die

Vielweiberei

. Tunesien ist der zweite Staat in der islamischen Welt, in dem Polygynie ebenfalls gesetzlich verboten ist, in anderen islamischen Landern ist sie erlaubt und wird auch praktiziert.

In der Blutezeit des

Mogulreichs

(1526?1707) im Norden Indiens war die Situation insgesamt vergleichbar. Alle vier großen Palastanlagen der Moguln in

Delhi

,

Fatehpur Sikri

,

Lahore

und

Agra

verfugten uber baulich getrennte und durch separate Tore, hohe Mauern und

jalis

gegen Einflusse und Blicke von außen abgeschottete Frauenbereiche (

zenana

) ? eine Konstellation, die vielfach auch von den mogultreuen

Rajputenfursten

ubernommen wurde (z. B. im

Amber-Fort

bei

Jaipur

). Mit der aus einer persischen Familie stammenden

Nur Jahan

(1577?1645), der 20. Gemahlin Kaiser

Jahangirs

, erreichte eine Frau großen Einfluss auf die Politik; außerdem tat sie sich als Bauherrin hervor. Ihre Nichte

Mumtaz Mahal

(1593?1631) heiratete als dritte Ehefrau Prinz Khurram, den spateren Mogulherrscher

Schah Jahan

. Ihr politischer Einfluss war allerdings deutlich geringer; sie starb bei der Geburt ihres 14. Kindes. Ihr zu Ehren entstand das

Taj Mahal

.

Im

Kaiserreich China

waren dem Harem (chinesisch: ?房,

Gu?fang

) vergleichbare Einrichtungen und Polygamie zwar ebenfalls allgemein ublich, hier blieb dies aber fast ausschließlich auf den

Adel

beschrankt. Die erste Erwahnung zur Zeit der Dynastie

Chu

(~ 800 v. Chr.) erfolgte im Zusammenhang mit Nachfolgekampfen unter den Herrschersohnen. Besonders der

Daoismus

forderte das Haremssystem durch die Behauptung, der haufige Verkehr mit verschiedenen, moglichst jungeren Konkubinen starke die Lebenskraft. Die Kaiserinwitwe

Lu Zhi

(191?180 v. Chr.,

Han-Dynastie

) ließ deshalb nach dem Tod ihres Gatten mehrere Nebenfrauen und deren Sohne ermorden. Unter Kaiser

Han Wudi

(141?87 v. Chr.) erlangten die Eunuchen des Harems immer mehr Macht. Manche Haremsdamen und Kaiserwitwen beeinflussten das Reich sehr stark wie etwa

Wu Zetian

(625?705), die sich sogar zum einzigen weiblichen Kaiser (皇帝,

huangdi

, wortlich

Gottkaiser

, statt 皇后,

huanghou

,

Kaiserin

) von China erklaren ließ, aber auch Konkubinen (z. B.

Yang Guifei

, ~ 750). Die letzte in dieser Reihe war

Cixi

(1835?1908), die als leibliche Mutter des einzigen Sohnes von Kaiser

Xianfeng

,

Tongzhi

, sich zur Kaiserinwitwe (皇太后,

huangtaihou

) erklaren ließ, nach Tongzhis Tod ihren funfjahrigen Neffen

Guangxu

adoptierte und auf ihrem Totenbett den zweijahrigen

Puyi

zum letzten Kaiser von China bestimmte.

[16]

Der Harem der chinesischen Kaiser war im nordostlichen Teil der

Verbotenen Stadt

gelegen und durfte nur von Frauen und Eunuchen und von Norden her betreten werden, allein die Kaiserin durfte bei ihrer Inthronisation mit dem Kaiser einmalig durch das Sudtor in die Stadt einziehen, der Kaiser konnte von seinen Privatgemachern zum Harem gelangen, was aber nur ganz selten geschah, denn in aller Regel wurde die von ihm bzw. oft auch nach festgesetzten Regeln fur ihn bestimmte Frau in sein Gemach gefuhrt. Unter den Frauen herrschte eine streng hierarchische Ordnung. Zur

Ming

-Zeit haben sich folgende Range etabliert, die im Wesentlichen bis zum Ende der

Qing

-Dynastie 1912 bestehen blieben (die chinesischen Zeichen sind von links nach rechts geschrieben):

- Eine Kaiserin (皇后,

huanghou

, englisch:

Empress

), der zehn Dienerinnen zustanden

- Eine Edle Kaiserliche Gemahlin (皇貴妃,

huang guif?i

, englisch:

Imperial Noble Consort

, dieser Titel einer stellvertretenden Kaiserin wurde nicht immer an eine der Kaiserlichen Gemahlinnen vergeben) mit acht Dienerinnen

- Bis zu zwei Edle Gemahlinnen (貴妃,

gui f?i

, englisch:

Noble Consorts

) mit je acht Dienerinnen

- Bis zu vier Gemahlinnen (妃,

f?i

, englisch:

Consorts

) mit je sechs Dienerinnen

- Bis zu sechs Konkubinen (嬪,

pin

, englisch:

(Imperial) Concubines

) mit je sechs Dienerinnen, dazu weitere Konkubinen niederer Range ohne Begrenzung der Anzahl, namlich

- Edle Damen (貴人,

guiren

, englisch:

Noble Ladies

) mit je hochstens vier Dienerinnen

- Damen (常在,

changzai

, wortlich etwa:

Gewohnliche Existenzen

, englisch:

First Class Attendants

) mit je hochstens drei Dienerinnen

- Anwarterinnen (答應,

d?ying

, englisch:

Second Class Attendants

) mit je hochstens zwei Dienerinnen

[17]

[18]

Wahrend in der deutschsprachigen Literatur hierzu bisher offenbar keine verbindlichen Bezeichnungen etabliert sind, haben sich die englischen in der westlichen Welt allgemein durchgesetzt. Den Frauen der ersten funf Range standen eigene Palaste oder Palastteile zur Verfugung, die anderen, deren chinesische Bezeichnung sich interessanterweise auch auf Personen mannlichen Geschlechts beziehen konnte, mussten sich in der Regel Raumlichkeiten miteinander teilen. Daneben gab es fur Konkubinen haufig zusatzliche, namensahnliche Titel wie

Frau aller Frauen

(??;

jieyu

),

Glanzende Schonheit

(昭儀,

zh?oyi

),

Glanzende Erscheinung

(昭儀,

zh?orong

) u. a. Auch fur die Frauen des Kronprinzen gab es mehrere Rangstufen, die hochste war die der Kronprinzessin (太子妃,

taiz?f?i

). Die Zahl der kaiserlichen Frauen und Konkubinen variierte stark, die meisten hatte angeblich

Kangxi

(reg. 1661?1722) mit 79, wahrend der vorletzte Kaiser

Guangxu

(reg. 1875?1908) nur insgesamt drei hatte, eine Kaiserin und zwei Gemahlinnen. Wenn ein Prinz den Drachenthron bestieg, konnte er bereits verstorbene Frauen und Konkubinen posthum in einen angemessenen Rang erheben. Die Kaiserin war von Rechts wegen die einzige Ehefrau des Kaisers und die Mutter aller seiner Kinder. Sie behielt ihren Titel bis zum Ende ihres Lebens bzw. bis zum Tod des Kaisers, alle anderen Frauen konnten im Rang auf- oder absteigen. Starb der Kaiser vor der Kaiserin, erhielt sie den Titel einer Kaiserinwitwe (皇太后,

huangtaihou

), sehr selten auch noch eine der Nebenfrauen oder Konkubinen: Nach dem Tod von

Xianfeng

waren sowohl die vormalige Kaiserin Xiaozhenxian als auch die Konkubine Yi Kaiserinwitwen, die sich von da an

Ci’an

bzw.

Cixi

nannten. Die anderen Gemahlinnen wurden entsprechend ihres Ranges als Witwen (太;

tai

) bezeichnet. Die Witwen wie auch die Frauen, die selten oder sogar nie zum Kaiser gebeten wurden, litten haufig unter großer Langeweile, nicht selten war Selbstmord die Folge. Von Witwen wurde er sogar teilweise erwartet. So musste sich

Xiaozheyi

, die Witwe von Kaiser

Tongzhi

, angeblich auf Weisung ihres Vaters ? oder Cixis? ? zu Tode hungern.

[19]

Der Großteil der Frauen des kaiserlichen Harems der Qing-Zeit stammte aus Familien der

Acht Banner

, also aus

Mandschu

-Familien, gelegentlich kamen sie aber auch aus

mongolischen

oder selten Han-chinesischen Familien. Manchmal wurden auch

Koreanerinnen

und Angehorige von

Turkvolkern

in den Harem aufgenommen. Die Auswahl oder zumindest eine Vorauswahl der Gemahlinnen und Nebenfrauen erfolgte teilweise durch die Kaiserin fur die Prinzen oder die Witwe des vorherigen Kaisers. Die Nebenfrauen wurden dabei aus einer Reihe gerade geschlechtsreif gewordener Madchen gewahlt, die von den Altesten der Clans vorgeschlagen wurden. Die Chance, dass eine Clanangehorige auf diesem Weg zu einer einflussreichen Personlichkeit des chinesischen Hofes werden wurde, war nicht sehr hoch. Erreichte sie jedoch eine solche Position, starkte das den Einfluss eines einzelnen Clans. Der Umgang des Kaisers mit seiner Kaiserin, seinen zwei Gemahlinnen oder Nebenfrauen sowie den ubrigen Konkubinen unterlag einer Reihe traditioneller Regeln, die sicherstellen sollten, dass der Kaiser regelmaßig mit einer großen Anzahl der Haremsfrauen Geschlechtsverkehr hatte und einmal im Monat mit der Kaiserin verkehrte. Jede sexuelle Begegnung wurde in Listen notiert.

[20]

Auch die fruheren Konige von

Thailand

unterhielten einen umfangreichen Harem, ?innerer Palast“ oder ?innere Stadt“ genannt, den kein Mann außer dem Konig betreten durfte.

[21]

Konig

Chulalongkorn

(1853?1910) hatte insgesamt 152 Ehefrauen.

Die

Bibel

warnt die

Juden

im

Dtn

17,17

LUT

zwar vor der Vielehe. Dennoch hatte Konig Salomo nach

1 Kon

11,3

LUT

einen Harem (hebraisch:

Harmon

, ?????) mit siebenhundert Haupt- und dreihundert Nebenfrauen, unter denen sich nach

1 Kon

9,24

LUT

auch eine Pharaonentochter befand. Dass Salomo sie und andere heidnische Frauen besaß, fuhrte zu Diskussionen mit der judischen Priesterschaft.

[22]

Auch die

Pharaonen

im

Alten Agypten

hatten einen Harem. Aufgrund des

religios

und dynastisch bedingten

Inzests

war die Konigin, also die Hauptfrau, oft die eigene Schwester. Prinzessinnen eroberter oder zu Verbundeten gemachter Lander wurden als Friedenspfand in den Harem des Pharao gebracht. Wie Tempelinschriften in

Karnak

,

Elephantine

und

Abu Simbel

berichten, holte

Ramses II.

eine Tochter des

Hethiterkonigs

?attu?ili III.

deshalb zu sich. Auch die

Mittani

-Prinzessin

Tadu?epa

, die manchmal und wahrscheinlich falschlicherweise mit

Nofretete

gleichgesetzt wird, kam auf diese Art nach Agypten. Ein vermogender vornehmer Agypter konnte sich ebenfalls einen Harem mit Sklavinnen halten.

Jean-Leon Gerome

?

Haremsbad

(1876)

Jean-Leon Gerome

?

Haremsbad

(1876)

Theodore Chasseriau

?

Harem

(1851)

Theodore Chasseriau

?

Harem

(1851)

Die Institution der islamischen

Polygynie

(Vielweiberei, von griechisch ?poly“: viel und ?gyne“: Frau) und insbesondere des vor fremden Blicken geschutzten Harems ubte im christlichen Europa des 18. und 19. Jahrhunderts eine starke Faszination aus. In der Malerei des

Orientalismus

war die Darstellung von Haremszenen ein beliebtes Sujet.

Jean-Auguste-Dominique Ingres

(1780?1867) oder

Jean-Leon Gerome

(1824?1904) malten beispielsweise erotisch gefarbte Fantasien, in denen der Harem von zumeist nackten

Odalisken

bewohnt war, die nur darauf warteten, ihrem Gebieter zu Willen zu sein.

Im Gegensatz dazu bieten osmanische Kunstler wie Abdulcelil Celebi Levni, Buhari oder

Enderunlu Fazıl

realistisch anmutende Haremsszenen, in denen die Bewohnerinnen in Alltagssituationen und bekleidet dargestellt sind.

[10]

Die misslungene Befreiung zweier in einen turkischen Harem verschleppten Europaerinnen und der Großmut des Haremsbesitzers stehen im Mittelpunkt von

Mozarts

Oper

Die Entfuhrung aus dem Serail

.

Karl May

lasst in dem Abenteuerroman

Durch die Wuste

, der in einer fruhen Fassung den Titel

Durch Wuste und Harem

trug, seinen Helden Kara Ben Nemsi eine schone

Montenegrinerin

aus der Sklaverei eines Harems befreien.

[23]

Mehrere seiner Romanfiguren außern scharfste Kritik an der Institution Harem. So bezeichnet

Zykyma

diesen als ?Holle“, als ?elendeste Knechtschaft“ und als ?entsetzlichste Tiefe der Verdammniß“;

[24]

Hadschi Halef Omars

Ehefrau

Hanneh

nennt die ?ganz armselige Haremswirtschaft“ eine ?große und ganz unverzeihliche Beleidigung aller Frauen“.

[25]

Diese Berichte und Zeugnisse ?aus dem Innern“, das heißt von betroffenen Frauen, seien es Christinnen oder Musliminnen, sind typisch fur Karl May. Seine Strategie, damit von vornherein Kritik an seinen Darstellungen des Harems und insgesamt des Islams abzuwehren, wurde im deutschsprachigen Schrifttum weitlaufig ubernommen, so beispielsweise durch

Peter Scholl-Latour

.

[26]

- Osman A?a

:

Zwischen Paschas und Generalen. Bericht des Osman A?a aus Temeschwar uber die Hohepunkte seine Wirkens als Diwansdolmetsch und Diplomat.

Ubersetzt, eingeleitet und erklart von Richard Franz Kreutel/Friedrich Kornauth, aus der Reihe Richard Franz Kreutel (Hrsg.):

Osmanische Geschichtsschreiber.

Band 5, Verlag Styria, Graz/Wien/Koln 1966.

- Vittoria Alliata:

Harem, die Freiheit hinter dem Schleier

; Originaltitel:

Harem, memorie d'Arabia de una nobildonna siciliana

; aus dem Italienischen ubersetzt von Ragni Maria Gschwend; 9. Aufl., Ullstein, Frankfurt a. M. 1991 282 S.; (

Ullstein-Buch

, 34177)

ISBN 3-548-34177-2

.

- Bertrand Michael Buchmann:

Osterreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte.

WUV-Universitatsverlag, Wien 1999,

ISBN 3-85114-479-1

.

- Herbert Franke

,

Rolf Trauzettel

:

Das Chinesische Kaiserreich.

Band 19 in der Reihe

Fischer Weltgeschichte

, Fischer Bucherei, Frankfurt am Main 1968,

ISBN 3-596-60019-7

.

- Roswitha Gost:

Die Geschichte des Harems.

Verlag Albatros, Dusseldorf 2002,

ISBN 3-491-96044-4

.

- Hans Georg Majer:

The Harem of Mustafa II (1695?1703).

In:

Osmanlı Ara?tırmaları

, Band 12 (1992),

[1]

(PDF, 2,05 MB).

- Leslie P. Peirce:

The imperial harem: women and sovereignity in the Ottoman Empire.

Oxford University Press, New York 1993,

ISBN 0-19-507673-7

.

- Fariba Zarinebaf-Shar.

In: Jonathan Dewald (Hrsg.):

Europe, 1450 to 1789; Encyclopedia of the Early Modern World.

Charles Scribner’s Sons, New York 2004,

ISBN 0-684-31203-4

, Band 3.

- ↑

a

b

Leslie P. Peirce:

The imperial harem: women and sovereignity in the Ottoman Empire.

Oxford University Press, New York 1993,

ISBN 0-19-507673-7

, S. 3?5.

- ↑

a

b

Elcin Kursat:

Haremsfrauen und Herrschaft im Osmanischen Reich in seiner Blutezeit.

(

Memento

des

Originals

vom 19. Juli 2011 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.pu-aktuell.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.pu-aktuell.de

- ↑

a

b

Madeline C. Zilfi:

Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern women in the early Modern Era

. Brill, Leiden 1997,

ISBN 90-04-10804-1

, S. 163

- ↑

Koran, Sure 4, Verse 1?3; Sure 23, Verse 1?6

- ↑

Osman A?a:

Zwischen Paschas und Generalen. Bericht des Osman A?a aus Temeschwar uber die Hohepunkte seine Wirkens als Diwansdolmetsch und Diplomat.

Ubersetzt, eingeleitet und erklart von Richard Franz Kreutel/Friedrich Kornauth, aus der Reihe Richard Franz Kreutel (Hrsg.):

Osmanische Geschichtsschreiber.

Band 5, Verlag Styria, Graz/Wien/Koln 1966, S. 36.

- ↑

Leslie P. Peirce:

The imperial harem: women and sovereignity in the Ottoman Empire.

Oxford University Press, New York 1993,

ISBN 0-19-507673-7

, S. 122.

- ↑

a

b

Bertrand Michael Buchmann:

Osterreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte.

WUV-Universitatsverlag, Wien 1999,

ISBN 3-85114-479-1

, S. 69.

- ↑

Leslie P. Peirce:

The imperial harem: women and sovereignity in the Ottoman Empire.

Oxford University Press, New York 1993,

ISBN 0-19-507673-7

, S. 3.

- ↑

Roswitha Gost:

Die Geschichte des Harems.

Verlag Albatros, Dusseldorf 202,

ISBN 3-491-96044-4

, S. 188 ff.

- ↑

a

b

c

Fariba Zarinebaf-Shahr.

In: Jonathan Dewald (Hrsg.):

Europe, 1450 to 1789; Encyclopedia of the Early Modern World.

Charles Scribner’s Sons, New York 2004, Band 3, S. 132.

- ↑

Roswitha Gost:

Die Geschichte des Harems.

Verlag Albatros, Dusseldorf 2002,

ISBN 3-491-96044-4

, S, 72.

- ↑

Roswitha Gost:

Die Geschichte des Harems.

Verlag Albatros, Dusseldorf 2002,

ISBN 3-491-96044-4

, S. 171?175.

- ↑

Leslie P. Peirce:

The imperial harem: women and sovereignity in the Ottoman Empire.

Oxford University Press, New York 1993,

ISBN 0-19-507673-7

, Vokabular S. XIII.

- ↑

Roswitha Gost:

Die Geschichte des Harems.

Verlag Albatros, Dusseldorf 2002,

ISBN 3-491-96044-4

, S. 201 ff.

- ↑

Roswitha Gost:

Die Geschichte des Harems.

Verlag Albatros, Dusseldorf 2002,

ISBN 3-491-96044-4

, S. 261?263.

- ↑

Herbert Franke, Rolf Trauzettel:

Das Chinesische Kaiserreich.

Band 19 in der Reihe

Fischer Weltgeschichte.

Fischer Bucherei, Frankfurt am Main 1968,

ISBN 3-596-60019-7

, S. 43, 81, 89, 93, 157?158, 331.

- ↑

Dr Data:

China Talk: Imperial Harem System in Qing Dynasty.

In:

China Talk.

3. April 2014,

abgerufen am 10. Dezember 2023

.

- ↑

Ranks of Imperial Consorts in China.

Abgerufen am 10. Dezember 2023

(englisch).

- ↑

Jung Chang:

Kaiserinwitwe Cixi. Die Konkubine, die Chinas Weg in die Moderne ebnete.

Blessing, Munchen 2014,

ISBN 978-3-89667-418-0

,

S.

156

f

. (Passim auch weitere Informationen uber das Harem-System der Qing-Dynastie).

- ↑

siehe Hauptartikel

Cixi

- ↑

Tamara Loos:

Sex in the Inner City: The Fidelity between Sex and Politics in Siam

. In:

The Journal of Asian Studies

, Bd. 64, Nr. 4 (2005), S. 881?909.

- ↑

Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.

3 Bande Altes Testament, Verlag Pustet, Regensburg 1920.

- ↑

Gert Ueding (Hrsg.):

Karl-May-Handbuch

. 2. erw. u. bearb. Auflage. Konigshausen & Neumann, Wurzburg 2001,

ISBN 3-8260-1813-3

, S. 155f

- ↑

Karl May:

Deutsche Herzen, deutsche Helden.

1885?1888, 4. Lieferung,

Textfassung der Erstausgabe

auf der Internetseite der Karl-May-Gesellschaft (abgerufen am 17. November 2009)

- ↑

Karl May:

Am Jenseits

, 1899,

Erstes Kapitel ? Eine Kijahma

,

Textfassung der ersten Buchausgabe

auf der Internetseite der Karl-May-Gesellschaft (abgerufen am 17. November 2009)

- ↑

Iman Attia (Hrsg.):

Die ?westliche Kultur“ und ihr Anderes. Zur Dekonstruktion von Orientalismus und antimuslimischem Rassismus.

Transcript, Bielefeld 2009,

ISBN 978-3-8376-1081-9

, S. 64f.