| Schloss Lenzburg

|

Schloss Lenzburg, von Sudosten her gesehen Schloss Lenzburg, von Sudosten her gesehen

Schloss Lenzburg, von Sudosten her gesehen

|

| Staat

|

Schweiz

|

| Ort

|

Lenzburg

|

| Entstehungszeit

|

vor 1036

|

| Burgentyp

|

Hohenburg

|

| Erhaltungszustand

|

erhalten

|

| Geographische Lage

|

47° 23′

N

,

8° 11′

O

47.38738

8.18548

508

Koordinaten:

47° 23′ 14,6″

N

,

8° 11′ 7,7″

O

;

CH1903:

656392

/

248774

|

| Hohenlage

|

508

m u. M.

|

Schloss Lenzburg (Stadt Lenzburg) Schloss Lenzburg (Stadt Lenzburg)

|

|

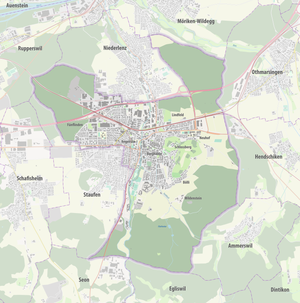

Das

Schloss Lenzburg

(auch: die Lenzburg) befindet sich oberhalb der Altstadt von

Lenzburg

im

Kanton Aargau

. Es zahlt zu den altesten und bedeutendsten

Hohenburgen

der

Schweiz

. Die Anlage steht auf dem 508 Meter hohen Schlossberg, einem fast kreisrunden

Molassehugel

, der sich rund hundert Meter uber der umliegenden Ebene erhebt. Der Name des Schlosses stammt von den

Grafen von Lenzburg

, die wahrscheinlich im fruhen 11. Jahrhundert ihren Stammsitz auf dem Hugel errichten liessen. Ab 1173 war das Schloss im Besitz der

Staufer

, ab etwa 1230 der

Kyburger

und ab 1273 der

Habsburger

. Nach der

Eroberung des Aargaus

durch die

Stadt Bern

im Jahr 1415 diente das Schloss uber dreieinhalb Jahrhunderte lang als Sitz der Berner

Landvogte

, bis es 1804 in den Besitz des Kantons Aargau gelangte. Es beherbergte danach ein Erziehungsinstitut und war ab 1860 in Privatbesitz. 1956 kaufte eine vom Kanton und der Stadt Lenzburg getragene Stiftung das Schloss der Witwe des US-amerikanischen Polarforschers

Lincoln Ellsworth

ab und machte es der Offentlichkeit zuganglich.

Die Anlage zuoberst auf dem Hugel ist von einer

Ringmauer

umgeben und besteht aus sieben Gebauden, die zwischen dem 12. und dem fruhen 18. Jahrhundert errichtet wurden. Sie sind hufeisenformig um einen Innenhof angeordnet. Vorherrschend sind die Baustile

Gotik

und

Barock

. Nach dem Abschluss einer umfassenden Sanierung ist das Schloss seit 1987 Sitz des Historischen Museums Aargau, welches wiederum seit 2007 Teil des Verbundes

Museum Aargau

ist. Prasentiert werden die Wohnkultur der fruheren Schlossbewohner, die historischen Sammlungen des Kantons Aargau und Wechselausstellungen zur Kunst- und Kulturgeschichte. Eine Stiftung, die vom Kanton und der Stadt Lenzburg getragen wird, ist fur den Unterhalt zustandig. Eine weitere Stiftung und ein Verein organisieren zahlreiche Anlasse.

Das Schloss befindet sich unmittelbar ostlich der Altstadt von

Lenzburg

auf der abgeflachten Kuppe des Schlossbergs (

508

m u. M.

). Dieser erhebt sich rund hundert Meter uber der Ebene des unteren

Seetals

, sein Durchmesser betragt jedoch nur knapp 250 Meter. Im Norden, Westen und Suden ist der markante Hugel von flachem Terrain umgeben. Im Osten fallt er zu einem rund 460 Meter hohen Sattel ab, der ihn vom benachbarten und annahernd gleich hohen Goffersberg (

507

m u. M.

) trennt. Geologisch gesehen, handelt es sich bei beiden Erhebungen um in der Schweiz seltene Beispiele von

Molasse

-

Rundhockern

. Der Schlossberg besteht an seiner Basis aus horizontal liegenden, relativ leicht verwitternden

Mergeln

und weichen

Sandsteinen

der

unteren Susswassermolasse

. Im obersten Bereich besteht er aus hartem Muschelsandstein der oberen Meeresmolasse, wobei der Fels zum Teil uberhangend ist. Seine Form erhielt der Hugel wahrend der

Risseiszeit

.

[1]

Luftansicht des Schlosses

Luftansicht des Schlosses

Der Schlossberg konnte schon in prahistorischer Zeit als Siedlungsstatte gedient haben. So stiess man 1959 bei Bauarbeiten fur ein Wasserreservoir auf dem Sattel zwischen Schloss- und Goffersberg auf eines der grossten

Graberfelder

der Schweiz aus der

Jungsteinzeit

(ca. 3000 v. Chr.).

[2]

Untersuchungen der

Kantonsarchaologie Aargau

in den Jahren 1981 bis 1986 forderten eine bis zu 2,5 m dicke

Kulturschicht

zutage, die sich uber das gesamte Burgareal erstreckt. Die Datierung baulicher Uberreste bleibt aber weiterhin unsicher.

[3]

Es gelang lediglich der Nachweis einer prahistorischen Herdstelle, einer

romischen

Ziegelschuttung und eines

hochmittelalterlichen

Holzhauses aus dem 11. Jahrhundert. Die altesten

Artefakte

sind ein unbestimmbares Gerat aus

Silex

und eine fragmentierte

Steinaxt

, beide aus der Jungsteinzeit. Zahlreiche Keramikfunde deuten auf eine Besiedlung wahrend der

Bronzezeit

hin. Die romischen Funde stammen aus dem 1. und 2. Jahrhundert und stehen im Zusammenhang mit dem benachbarten

Vicus Lindfeld

. Moglicherweise existierte hier ein

Hohenheiligtum

.

[4]

Eine

Sage

erzahlt, dass in einer Hohle auf dem Schlossberg einst ein

Drache

hauste. Dieser wurde von zwei Rittern, Wolfram und Guntram, bezwungen. Die dankbaren Bauern erkoren die beiden zu Grafen von Lenzburg und gaben ihnen die Erlaubnis, auf dem Drachenfelsen eine

Burg

zu errichten.

[5]

Ansicht von der Nordseite

Ansicht von der Nordseite

Ansicht von Stadt und Schloss Lenzburg von

Matthaus Merian

, um 1642

Ansicht von Stadt und Schloss Lenzburg von

Matthaus Merian

, um 1642

Das erste sicher nachweisbare Mitglied des Geschlechts der

Lenzburger

ist Ulrich I., auch ≪der Reiche≫ genannt. Er war Reichsvogt von

Zurich

sowie Kastvogt der Abteien

Beromunster

und

Schanis

.

[6]

Eine Urkunde aus dem Jahr 1036 bezeichnet ihn als

Graf

im Aargau. Die erste gesicherte Erkenntnis uber die Existenz einer Burg stammt aus dem Jahr 1077: Ulrich III., sein Enkel, hatte sich im

Investiturstreit

auf die Seite des deutschen Konigs

Heinrich IV.

gestellt und hielt wahrend eines halben Jahres zwei

papstliche Legaten

fest. Die Grafen von Lenzburg gehorten zu jener Zeit zu den bedeutendsten

Lehnsherren

im schweizerischen

Mittelland

und unterhielten enge Beziehungen zu den jeweiligen deutschen Herrschern.

[7]

Das Adelsgeschlecht erlosch 1173. Ulrich IV., der letzte Graf von Lenzburg, bestimmte in seinem Testament Kaiser

Friedrich I.

(≪Barbarossa≫) zum personlichen Erben. Sie waren miteinander befreundet gewesen und einst gemeinsam in den

Zweiten Kreuzzug

gezogen. Der Kaiser regelte auf Schloss Lenzburg personlich die Verteilung des Erbes und vergab einen Grossteil der Landereien an seinen Sohn, den Pfalzgrafen

Otto I. von Burgund

.

[8]

Nach Ottos Tod im Jahr 1200 wurden die

Staufer

aus dem Aargau verdrangt. Uber zwei nahestehende Hochadelsgeschlechter (

Andechs-Meranien

und

Chalon

) gelangte die Lenzburg um 1230 durch Heirat an die

Kyburger

. Diese grundeten damals am westlichen Fuss des Schlossbergs eine befestigte Marktsiedlung, die heutige Stadt

Lenzburg

.

Hartmann IV., der letzte Graf von Kyburg, starb 1264 ohne mannliche Nachkommen.

Rudolf I.

, Graf von

Habsburg

und spaterer deutscher Konig, ubernahm die Vormundschaft der minderjahrigen Erbin Anna von Kyburg, was auch die Verwaltung des Herrschaftsgebiets mit einschloss. Anna heiratete spater Rudolfs Cousin

Eberhard I.

von

Habsburg-Laufenburg

. 1273 erwarb Rudolf fur 14'000 Silbermark den Besitz von seinem verarmten Verwandten.

[9]

Zwei Jahre spater hielt er auf der Lenzburg einen

Hoftag

ab. Verschiedene Herzoge von Osterreich bzw. deren Amtsleute regierten von hier aus. Das Schloss sank jedoch zu einem regionalen Verwaltungssitz ab, als die Macht der Habsburger sich immer mehr nach

Osterreich

verlagerte. Herzog

Friedrich II. von Habsburg

bewohnte ab 1339 das Schloss. Hier sollte seine Hochzeit mit Joan, der Tochter des englischen Konigs

Edward III.

, stattfinden. Zu diesem Zweck liess er das Ritterhaus errichten. Der Herzog starb 1344, ohne dass er seine zukunftige Braut je gesehen hatte. Die Arbeiten am Ritterhaus blieben unvollendet.

[10]

Die ursprunglich aus

Seengen

stammende Familie Ribi-Schultheiss, die vom Bauernstand in den niederen Adel aufgestiegen war, war ab 1369 im Besitz des

Burglehens

.

[11]

1375 hielt das Schloss einer Belagerung durch die

Gugler

stand.

Vogelperspektive im Jahr 1624

Vogelperspektive im Jahr 1624

Festungsprojekt von 1628

Festungsprojekt von 1628

Die latenten Spannungen zwischen dem deutschen Konig

Sigismund

und dem osterreichischen Herzog

Friedrich IV.

entluden sich 1415 am

Konzil von Konstanz

, als Friedrich einem der drei damals amtierenden Papste,

Johannes XXIII.

, zur Flucht aus der Stadt verhalf. Sigismund sah darin eine Chance, seinem Widersacher zu schaden. Er forderte am 30. Marz 1415 die Nachbarn der Habsburger auf, deren Landereien im Namen des Reiches einzunehmen.

Bern

liess sich nicht lange bitten und eroberte den westlichen Teil des Aargaus (den spater so bezeichneten

Berner Aargau

). Am 20. April ergab sich die Stadt Lenzburg sofort dem anruckenden Heer, das Schloss hingegen blieb vorerst unangetastet.

Konrad von Weinsberg

, der konigliche Statthalter, versuchte das Schloss fur das Reich zu sichern und liess es fur eine Belagerung ausrusten. Doch bereits im August sah er von diesem aussichtslosen Plan ab und uberantwortete das Schloss 1418 wieder der Familie Ribi-Schultheiss. Nach langen Verhandlungen konnte Bern 1433 die niederen Herrschaftsrechte uber die Grafschaft Lenzburg und 1442 auch das Schloss erwerben.

[12]

1444 zog auf dem Schloss der erste bernische

Landvogt

ein, der von hier aus das Oberamt Lenzburg verwaltete. Dieses umfasste das

Seetal

, das

Wynental

und das

Suhrental

. Zum Aufgabenbereich der Landvogte gehorten das Eintreiben von Steuern, die Durchsetzung administrativer Massnahmen, richterliche und polizeiliche Befugnisse und die militarische Befehlsgewalt. Daneben waren sie auch fur den Unterhalt des Schlosses verantwortlich. Die Landvogte wurden jeweils fur vier Jahre aus den Reihen des

Grossen Rates

der Stadt Bern gewahlt. Der bekannteste war von 1457 bis 1461

Adrian I. von Bubenberg

, spaterer

Schultheiss von Bern

und Held der

Schlacht bei Murten

. In den Jahren 1509 und 1510 wurden umfangreiche Arbeiten durchgefuhrt; so brach man das 1339 begonnene Ritterhaus zum Teil ab und errichtete es neu. 1518 wutete ein Grossbrand, wobei nicht uberliefert ist, welche Hauser dabei zerstort wurden (am wahrscheinlichsten das ≪Aarburghaus≫ auf der Nordseite). 1520 erhielt der Landvogt eine neue Behausung, die ≪Landvogtei≫.

[13]

Nachdem 1528 in Bern die

Reformation

eingefuhrt worden war, nahm die strategische Bedeutung der Lenzburg zu, da das Schloss nahe der Konfessionsgrenze lag und Angriffe der katholischen

Luzerner

durch die

Freien Amter

befurchtet wurden. Wahrend des

Ersten Kappelerkriegs

von 1529 und des

Zweiten Kappelerkriegs

zwei Jahre spater diente das Schloss als Operationsbasis der Reformierten. Danach hatte es die Funktion einer bedeutenden Grenzfestung, da von hier aus die nahen Ubergange uber die

Reuss

kontrolliert werden konnten.

[14]

1624 zeichnete

Joseph Plepp

im Auftrag von Festungsingenieur

Valentin Friderich

die ersten exakten Darstellungen und Grundrisse des Schlosses, welches damals eher einem befestigten Bauernhof glich. Plepps Plane dienten als Grundlage fur die Modernisierung der Festungsanlagen. Angesichts des seit 1618 wutenden

Dreissigjahrigen Krieges

sah sich Bern veranlasst, die Lenzburg artillerietauglich zu machen. Als erste Massnahme entstand 1625 an der Nordseite eine vorgelagerte Doppeltor-Anlage mit

Zwinger

, die Erdaufschuttungen an der Ost- und Sudseite wurden erhoht.

[15]

1628 plante Friderich den Bau mehrerer

Bastionen

, das Projekt konnte jedoch aufgrund von Geldmangel nicht ausgefuhrt werden. Ein redimensioniertes Projekt von Niklaus Willading hingegen kam zustande, als von 1642 bis 1646 ein elf Meter hoher Wall aufgeschuttet wurde.

[16]

Die dadurch entstandene Ostbastion hatte aber einen grossen Nachteil: Regenwasser sickerte durch die angrenzenden Mauern und machte die Landvogtei wegen standiger Feuchtigkeit unbewohnbar. Aus diesem Grund baute man zwischen 1672 und 1674 eine neue Landvogtei im Nordtrakt.

[17]

Im 18. Jahrhundert bauten die Berner das Schloss zu einem grossen Kornlager aus. Zu diesem Zweck erhielt das ≪Hintere Haus≫ 1705/07 einen zusatzlichen Trakt. 1728/29 verband man Turm und Ritterhaus miteinander. 1758 erhielt das Ritterhaus funf Zwischenboden fur eine maximale Raumausnutzung sowie zusatzliche Lukarnen und Fenster zur besseren Beluftung. Mit diesen Massnahmen konnten uber 5000 Tonnen

Getreide

gelagert werden.

[18]

Im Marz 1798 ubergab Viktor von Wattenwyl, der letzte Berner Landvogt, das Schloss den anruckenden

franzosischen

Truppen, als die bisherige politische Ordnung zusammenbrach. Das Schloss diente einige Monate lang als Militarspital, bevor die kranken Soldaten nach

Konigsfelden

verlegt wurden.

[19]

Der im Jahr 1803 gegrundete

Kanton Aargau

gelangte am 5. Juni 1804 in den Besitz des Schlosses. Die Kantonsbehorden waren unschlussig, wie die Anlage genutzt werden sollte. Es fehlte an Geld fur den Unterhalt, und es gab auch keinen konkreten Verwendungszweck. Eine Nutzung fur Regierungszwecke kam fur dieses Symbol der Untertanenherrschaft nicht in Frage, sodass das Schloss uber zwei Jahrzehnte lang leerstand. 1810 wollte der

Schaffhauser

Orgelbauer Johannes Heinrich Speissegger einen Teil des Schlosses pachten, was die

Kantonsregierung

jedoch ablehnte. 1818 war geplant, hier die eidgenossische Zentralmilitarschule einzurichten. Dieses Vorhaben kam nicht zustande, ebenso wenig die Errichtung eines kantonalen Lehrerseminars.

[20]

Schliesslich zeigte der in

Hofwil

wirkende Padagoge

Johann Karl Christian Lippe

(1779?1853) Interesse. Er informierte im Herbst 1822 den

Stadtrat

, dass er ein Erziehungsinstitut fur Jungen fuhren wolle, und stellte ein Pachtgesuch. Die Kantonsregierung uberliess ihm die Liegenschaft zunachst fur funf Jahre unentgeltlich, jedoch musste er alle notwendigen Reparaturen selbst tragen. Danach wurde der Pachtvertrag alle drei Jahre verlangert, bei einem jahrlichen Zins von 300 Franken. Am 11. Februar 1823 nahm das Institut den Betrieb auf. In den 1830er Jahren zahlte es bis zu 50 Schuler und zwolf Lehrer, darunter u. a. der Erdkundelehrer

Johann Gottfried Ludde

. Ihre Ausbildung erhielten hier uberwiegend protestantische Franzosen aus dem

Elsass

und dem

Midi

, deren Eltern dem katholisch gepragten franzosischen Schulwesen misstrauten. Lippes Erziehungsprinzipien waren weitgehend identisch mit jenen von

Johann Heinrich Pestalozzi

, mit dem er befreundet war.

[21]

Die politische Instabilitat aufgrund der

Revolutionen von 1848/49

fuhrte zu einem Schulerruckgang. Wegen hoher Betriebs- und Unterhaltskosten musste Lippe Kredite aufnehmen, die er nicht zuruckzahlen konnte. Einen Tag nach dem Ende des Schulbetriebs am 30. September 1853, der mit den Glaubigern vereinbart worden war, starb Lippe.

[22]

Ansicht von Schloss und Stadt Lenzburg um 1830

Ansicht von Schloss und Stadt Lenzburg um 1830

Anfang 1857 bestand im Schloss fur kurze Zeit ein Militarspital. Im Juni 1859 wurden wahrend des

Sardinischen Krieges

120

osterreichische

Soldaten interniert, die nach den Niederlagen bei

Magenta

und

Solferino

in die Schweiz geflohen waren. Im Marz 1860 beschloss der

Grosse Rat

des Kantons Aargau, ein Kaufangebot des

Zurcher

Seidenfabrikanten Konrad Pestalozzi-Scotchburn anzunehmen, woraufhin das Schloss und die dazugehorende

Domane

fur 60'000 Franken den Besitzer wechselten.

[23]

Ob Pestalozzi jemals dort gelebt hat, ist nicht bekannt. Im Februar 1871, wahrend des

Deutsch-Franzosischen Kriegs

, trat die von General

Charles Denis Bourbaki

gefuhrte

Armee de l’Est

auf Schweizer Territorium uber. Die Stadt Lenzburg erhielt die Anweisung, 600 Soldaten aufzunehmen. Nur im Schloss konnten kurzfristig derart viele Menschen untergebracht werden. In aller Eile mussten Ofen installiert, Lebensmittel angeliefert und ein Notspital eingerichtet werden. Anfang Marz 1871 kehrten die Internierten nach Frankreich zuruck, das Spital blieb bis Ende April bestehen.

[24]

Die Erben des zwischenzeitlich verstorbenen Pestalozzi wollten das Schloss verkaufen und boten es im September 1871 erfolglos dem Kanton Aargau an. Ein Jahr spater gelangte es fur 90'000 Franken in den Besitz von

Friedrich Wilhelm Wedekind

. Er war 1849 nach der gescheiterten

Marzrevolution

nach

San Francisco

ausgewandert, wo er mit Grundstuckspekulationen wahrend des

kalifornischen Goldrauschs

ein Vermogen machte. 1864 nach Europa zuruckgekehrt, emigrierte er 1871 aus Protest gegen das von

Preussen

dominierte Deutsche Reich erneut, nun in die Schweiz, und liess sich mit seiner Frau

Emilie Kammerer

im Schloss nieder. Seine sechs Kinder, darunter die spatere Kammersangerin

Erika Wedekind

sowie die Schriftsteller

Frank Wedekind

und

Donald Wedekind

, verbrachten hier ihre Jugendjahre.

[25]

Friedrich Wilhelm Wedekind starb 1888, und die Familie versuchte daraufhin, das Schloss zu verkaufen. Einerseits steckte ein betrachtlicher Teil des Familienvermogens in der Immobilie, andererseits drangten die Kinder auf die Auszahlung ihres Erbteils. Zur Uberbruckung betrieb Emilie Kammerer eine

Pension

, die wenig rentabel war. Im Marz 1892 erwarb der amerikanische Industrielle August Edward Jessup das Schloss fur 120'000 Franken. Jessup stammte aus

Philadelphia

, hatte aber lange Zeit in

England

gelebt. Er war mit Mildred Marion Bowes-Lyon verheiratet, der Tante von Koniginmutter

Elizabeth Bowes-Lyon

; somit war er mit dem britischen Konigshaus verschwagert.

[26]

Von Anfang an hatte der neue Besitzer eine umfassende Sanierung geplant, wobei er sich vom Kunsthistoriker

Josef Zemp

beraten liess. Durch den Ruckbau der neueren Anbauten und der militarischen Anlagen wurde das Schloss weitgehend in den Zustand zuruckversetzt, den Plepp 1624 festgehalten hatte. Daruber hinaus liess Jessup die Innenraume mit kostbaren Mobeln ausstatten und moderne Technik wie Zentralheizung, Wasseranschluss und Elektrizitat installieren. Die Arbeiten dauerten von 1893 bis 1903, die Kosten betrugen eine halbe Million Franken.

[27]

James William Ellsworth

, ein anderer amerikanischer Grossindustrieller und Sammler mittelalterlicher Kunst, hatte erfahren, dass sich auf Schloss Lenzburg ein Tisch aus der Zeit von Kaiser

Barbarossa

befinde. Diesen wollte er seiner Sammlung hinzufugen und unterbreitete deshalb ein Kaufangebot. Er konnte den Tisch allerdings nur mit dem ganzen Schloss zusammen erwerben. So wechselte die Lenzburg im Jahr 1911 fur 550'000 Franken den Besitzer.

[28]

Sein Sohn, der Polarforscher

Lincoln Ellsworth

, erbte das Schloss 1925. Er lebte zwar nur zeitweilig auf der Lenzburg, plante aber hier zusammen mit

Roald Amundsen

verschiedene Expeditionen. Dies geschah im so genannten ≪Amundsen-Zimmer≫ in der Landvogtei.

[29]

Nach Lincoln Ellsworths Tod im Jahr 1951 erbte die Witwe Marie Louise Ellsworth-Ulmer den Besitz, den sie einige Jahre spater wegen der hohen Unterhaltskosten abstossen wollte. Als sich einige Interessenten meldeten, intervenierte der Kanton Aargau und wandte sich im Juli 1955 an die Stadt Lenzburg, um das Schloss gemeinsam zu erwerben und somit der Spekulation zu entziehen. Der am 19. Dezember 1955 abgeschlossene Kaufvertrag enthielt folgende Bedingungen: Die Stadt Lenzburg erwarb fur 1,5 Millionen Franken die nicht unmittelbar zur Burganlage gehorenden Teile des Besitzes (Bauland, landwirtschaftlicher Betrieb). Fur 500'000 Franken erwarb die gemeinsam vom Kanton und der Stadt gegrundete ≪Stiftung Schloss Lenzburg≫ den Schlosshugel, die darauf stehenden Gebaude sowie das Mobiliar und die Sammlungen. Am 30. Juni 1956 trat der Vertrag in Kraft.

[29]

1960 bezog die Stiftung

Stapferhaus

das ≪Hintere Haus≫. Im April 1970 genehmigte der Grosse Rat einen Kredit von 9,25 Millionen Franken fur die umfassende

Sanierung

des Schlosses.

[30]

Nach einer langeren Vorbereitung wurde diese in den Jahren 1978 bis 1986 durchgefuhrt, unter der Leitung des Architekten Dieter Boller und in Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehorden des Kantons und des Bundes. Die Arbeiten dienten zur Erhaltung der Bausubstanz und der Anpassung der Gebaude an den kunftigen Museumsbetrieb. Parallel dazu fuhrte die

Kantonsarchaologie Aargau

umfangreiche Forschungen durch. Mit den archaologischen Grabungen konnten zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen werden.

[3]

1987 wurde im Schloss Lenzburg das Historische Museum Aargau eroffnet (tritt seit 2007 unter der Bezeichnung

Museum Aargau

auf). Die Institution ubernahm die historischen Sammlungen des Kantons, die seit 1956 zu einem kleinen Teil im Schloss ausgestellt wurden, aber uberwiegend in Depots gelagert worden waren.

[31]

Die

Beleuchtung

entspricht seit 2007 nicht den gesetzlichen Vorschriften, da die Vorschriften in Bezug auf die

Lichtverschmutzung

nicht erfullt werden. Derzeit ist ein Baugesuch fur eine neue Beleuchtung hangig.

[32]

Gedenktafel Frank Wedekind

Gedenktafel Frank Wedekind

Ubersichtsplan

Ubersichtsplan

Gartenanlage

Gartenanlage

Die sieben Gebaude des Schlosses gruppieren sich hufeisenformig um einen ebenen Innenhof, der gegen Sudwesten hin offen ist. Im Nordwesten steht das Stapferhaus. Der Nordtrakt umfasst die Toranlagen und somit den einzigen Zugang. In der Nordostecke befindet sich die ehemalige Landvogtei, an die sich die Ostbastion anschliesst. Palas und Turm im Sudosten bilden die altesten Teile der Anlage, das Ritterhaus bildet den Abschluss nach Suden hin.

Der Eingang zum Schloss befindet sich an der Nordwestseite der Anlage. Uber eine Treppe oder den alten Burgweg gelangt man zum 1625 errichteten unteren Torhaus. Der

Rundbogen

des Tors ist von unregelmassigen

bossierten

Quadern eingefasst. Daruber ist eine Relieftafel mit den Wappen Berns, des Reiches und von Landvogt Peter Bucher angebracht, flankiert von Lowen mit

Reichsapfel

und

Schwert

. Durch den anschliessenden

Zwinger

fuhrt eine weitere Treppe zum mittleren Torhaus, das ebenfalls aus dem Jahr 1625 stammt und 1761/62 erweitert wurde. Es ist als einstockiges Haus mit

Walmdach

, bossiertem Mauerwerk, Rundbogenportal und Schiessscharten ausgebildet. Uber der Bogenoffnung befindet sich ein vorspringender

Erker

mit geschweiftem Giebelaufsatz uber vier geschmuckten

Konsolen

. Bei der Sanierung von 1978?1986 entstand eine unterirdische Verbindung zum Keller des Stapferhauses. Danach wendet sich der Burgweg um 180 Grad; er fuhrt hinauf zur

Zugbrucke

und durch das obere Torhaus in den Innenhof.

[33]

[34]

Die

Ringmauer

steht direkt auf dem Felsen und folgt ihrem Verlauf, wobei die Hohe uneinheitlich ist. Sie stammt ungefahr aus der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts und ist im Wesentlichen unverandert geblieben. Zum Teil ist sie mit

Zinnen

besetzt, die abgeschragt und mit Ziegeln bedeckt sind.

[35]

Am sudwestlichen Ende des Innenhofes, vor dem Stapferhaus, erstreckt sich eine

barocke Gartenanlage

. Erstmals urkundlich erwahnt wurde ein Garten in einer Landvogteirechnung von 1560. Er war im fruhen 17. Jahrhundert von einem Zaun und einem

Zeughaus

raumlich begrenzt. Samuel Steck, Landvogt von 1771 bis 1778, liess den Garten nach franzosischem Vorbild neu gestalten, mit zwei sich rechtwinklig kreuzenden Wegen, welche die Rasenflache in vier gleich grosse Felder unterteilen. Hinzu kam ein an die Ringmauer angebauter

Pavillon

. Das Zeughaus wurde um 1890 abgebrochen. Etwa zehn Jahre spater nahm Schlossbesitzer Jessup umfassende Veranderungen vor, indem er den Innenhof mit einer Rasenflache versah und darauf exotische Baume und Straucher anpflanzte.

[36]

Im Zuge der Schlosssanierung stellte man 1982 den ursprunglichen Zustand von Stecks Garten wieder her und ersetzte zwei Jahre spater die Rasenflache im Innenhof durch einen Kiesplatz. Im Schnittpunkt der Langs- und Querachse des Gartens befindet sich ein Wasserbecken aus

Magenwiler Muschelkalk

mit einer kleinen Fontane.

[37]

Wappentafel am oberen Torhaus

Wappentafel am oberen Torhaus

Der Nordtrakt ist eine Gruppe miteinander verbundener Hauser, bestehend aus dem oberen Torhaus, den Uberresten des nordlichen

Bergfrieds

und der neuen Landvogtei. Das obere Torhaus, der einzige Zugang zum Innenhof, entstand vermutlich nach einem Brand im Jahr 1518, wobei teilweise altere Fundamente enthalten sind. Hier wird der Standort des 1339 errichteten Aarburghauses vermutet, das ein Opfer der Flammen wurde. Uber dem

Sturz

befindet sich eine 1596 angebrachte Tafel mit den Wappen des Reiches, des Standes Bern und der Familie

von Erlach

.

[38]

[39]

Ostlich des Torhauses steht der nordliche Bergfried, der seit dem kompletten Umbau in den Jahren 1718 bis 1720 mit den benachbarten Gebauden durch ein gemeinsames

Satteldach

verbunden ist. Hier befanden sich einst die Toranlage und das Gefangnis. Vom ursprunglichen Gebaude sind nur die Westmauer sowie Teile des Fundaments an der Sud- und Ostmauer erhalten geblieben. An den Umbau erinnert ein Sandsteinrelief von 1720 an der Innenhofseite, das einen Baren zeigt; die ebenfalls vorgesehenen Wappen des Landvogts und des

Seckelmeisters

wurden nicht ausgefuhrt.

[39]

An der Stelle eines 1625 errichteten Wachter- und Waschhauses entstand 1672?1674 ein neues Domizil fur den Landvogt. Die benachbarte Landvogtei an der Nordostecke war damals nicht mehr bewohnbar, weil nach der Aufschuttung der Ostbastion Feuchtigkeit in die Mauern eingedrungen war.

[40]

Hofseitig baute

Daniel Sturler

1731/32 ein Treppenhaus an. Dessen schmale Fassade wird von gleichmassig verlegten Bossenquadern, horizontalen Fugen und einem Gurtgesims gegliedert.

[41]

Heute befindet sich in dem Gebaude die Museumsverwaltung.

Landvogtei

Landvogtei

Die Landvogtei ist ein dreigeschossiges

spatgotisches

Burgerhaus mit

Staffelgiebel

und steilem Satteldach. Sie diente als Amts- und Wohnhaus der bernischen Landvogte, nachdem der aus dem 14. Jahrhundert stammende Vorgangerbau 1518 durch einen Brand zerstort worden war. Im Gegensatz zu den ubrigen Hausern grenzt die Landvogtei nicht direkt an die Ringmauer, der Abstand betragt ein bis zwei Meter. Ausnahme ist ein kleiner Rundturm aus dem Jahr 1626 an dessen Sudostecke, der einen holzernen

Aborterker

ersetzte.

[42]

[43]

Der funfeckige

Treppenturm

, der 1630 an die Vorderfront angebaut wurde, ersetzte einen steileren Treppenaufgang im Innern des Gebaudes. Den ursprunglichen

Zwiebelhelm

ersetzte man 1760 durch ein

Walmdach

, 1761/62 mussten Teile der Sudfassade wegen Feuchtigkeitsschaden abgebrochen und neu erbaut werden. Der Eingangsraum stammt zum Teil noch aus der Zeit um 1460. Im ersten Obergeschoss erstreckt sich entlang der gesamten Nordseite ein im Jahr 1565 ausgebauter Saal.

[43]

[44]

Ab 1646 war die Landvogtei unbewohnbar gewesen, weil Feuchtigkeit eingedrungen war. Von 1902 bis 1904 liess Jessup den dafur verantwortlichen Erdwall der Ostbastion um zwei Stockwerke absenken, wodurch das Gebaude saniert werden konnte. Die Landvogtei wurde zum Hof hin erweitert und erhielt eine

neugotische

Fassade.

[45]

Ostbastion

Ostbastion

Die

Bastion

am ostlichen Rand des Innenhofs entstand von 1642 bis 1646 an der Stelle eines im Jahr 1582 errichteten

Bollwerks

, das bereits zur Zeit seiner Errichtung veraltet gewesen war. Durch das Schliessen der Lucke zwischen Palas und Landvogtei sollte das Schloss vor moglichem Kanonenbeschuss vom gegenuberliegenden Goffersberg geschutzt werden. Die alten Bollwerksmauern bezog man in den Mantel der neuen Befestigungsanlage mit ein. Die angrenzende Landvogtei wurde durch einen machtigen Erdwall verdeckt, der Feuchtigkeit anzog und das Gebaude unbewohnbar machte. 1659 setzte man der Ostbastion einen

Uhrturm

auf, das

Spitzhelmdach

wich 1760 einer Zwiebelhaube.

[46]

[47]

1893/94 liess Jessup die Aussenmauer um sechs Meter verringern, wodurch die zugemauerten Fenster auf der Sudseite der Landvogtei wieder freigelegt wurden. Auf der Flache des abgesenkten Walls entstand ein Rosengarten. Wahrend der Gesamtsanierung (1978?1986) trug man den letzten Rest des Erdwalls ab und hohlte ein Kellergeschoss aus.

[46]

[47]

Uber eine schmale, in die Hofmauer eingelassene Wendeltreppe gelangt man auf den elf Meter hohen zinnbesetzten Wall. Auf drei Stockwerken grenzen Kammern an die Wendeltreppe an, erkennbar an der hofseitigen Fassadenbefensterung. Ein Rundbogenportal mit gequaderten

Lisenen

und kugelbesetztem Dreiecksgiebel markiert den Eingang. In die Fassade ist eine Wappentafel eingelassen, die zum Teil verwittert ist; erkennbar sind die Wappen der Landvogte Hans Weyermann und Daniel Lerber. Das Zifferblatt des Uhrturms wurde von H. J. Horer bemalt, das Uhrwerk stammt von Tobias Liechti. Auf der Seite des Rosengartens verbindet eine Galerie die Landvogtei mit dem Palas.

[48]

Der rechteckige

Palas

mit

Pultdach

entstand um 1100 im Auftrag der Grafen von Lenzburg als 18 Meter hoher, bewehrter Wohnbau mit vier Stockwerken. Der Grundriss ist rechteckig mit einer Seitenlange von 13,8 × 8 Metern. Zusammen mit dem angrenzenden Turm gehort der aus geschichteten

Hausteinen

und schrag gestellten

Bruchsteinen

errichtete Palas zum altesten Baubestand des Schlosses. Der Eingang befand sich ursprunglich im dritten Stockwerk und konnte nur durch eine Holztreppe im Freien erreicht werden. Das Hauptgeschoss besass eine Feuerstelle, das vierte Stockwerk diente als Schlafraum, das erste und das zweite Stockwerk als Vorratskammer. Zur Zeit der Berner Landvogte hiess das Gebaude ≪Strecke≫, weil sich darin die

Folterkammer

befand. 1592/99 erhielt der Palas im Erdgeschoss einen neuen Eingang mit Torbogen. Zwischen 1978 und 1986 wurden die Stockwerkeinteilungen und Treppenverbindungen neu geordnet, um einen zeitgemassen Museumsbetrieb zu ermoglichen.

[49]

[50]

Palas und Turm

Palas und Turm

Der Turm (auch als sudlicher

Bergfried

bezeichnet) ist in einem Quadrat von 10 × 10 Metern angelegt und besitzt drei Meter dicke Mauern. Er wurde um 1150 an den Palas angebaut und benutzte dessen Westflanke als Abschlussmauer. Nach dem Tod von Bauherr Ulrich IV. stellte man die Bauarbeiten ein, und das Gebaude blieb uber 170 Jahre lang unvollendet. Erst 1344 wurde es fertiggestellt, wobei man zwei weitere Stockwerke mit geringerer Mauerstarke hinzufugte. Wahrend der Berner Herrschaft, ungefahr seit dem fruhen 17. Jahrhundert, befand sich im ersten Obergeschoss das

Gefangnis

.

[51]

[52]

Das oberste Geschoss besitzt unter dem

Walmdach

einen Schein-Zinnenkranz und wird gegen unten mit einem

Bogenfries

abgeschlossen.

[53]

Um grossere Kapazitaten fur die Kornlagerung zu schaffen, wurden 1728/29 der Turm und das benachbarte Ritterhaus mit dem dazwischenliegenden

Sodbrunnen

durch einen schmucklosen Zweckbau miteinander verbunden. Dabei musste die Nordfassade abgetragen werden, da der Turm nicht im selben Winkel wie das Ritterhaus angeordnet war. Jessup liess das Kornhaus 1896 abreissen und den Turm in seinen ursprunglichen Zustand zuruckversetzen. Den erstmals 1369 erwahnten Sodbrunnen legte man wieder frei. Wahrend der Gesamtsanierung (1978?1986) wurden die Stockwerke neu eingeteilt und die Treppen anders angeordnet.

[52]

Oberer Saal im Ritterhaus

Oberer Saal im Ritterhaus

1339 begann der Bau des Ritterhauses. Der habsburgische Herzog

Friedrich II.

sollte auf Schloss Lenzburg die Tochter des englischen Konigs

Edward III.

heiraten, weshalb ein reprasentatives Wohngebaude im

gotischen

Stil in Auftrag gegeben wurde. Der junge Herzog starb 1344 kurz vor der Vollendung der Bauarbeiten, sodass die Mauern vorerst unverputzt blieben.

[54]

Der Westteil befand sich 1509 in einem derart schlechten Zustand, dass er abgebrochen und neu errichtet werden musste. Beim Ostteil blieben zwar die Aussenmauern bestehen, doch auch hier wurden die Innenraume vollig umgestaltet. Das Gebaude erhielt neues Dachgebalk und mehrere Pfeiler zur Verbesserung der

Statik

, die Mauern waren nun verputzt. Die Lange des Hauses verringerte sich etwas, da man die westliche Aussenmauer abbrach und weiter ostlich neu aufbaute. Um 1590 war das Gebaude mehr und mehr zu einer grossen Scheune mit Kornlager und Weinkelterei abgesunken, gleichzeitig erhielt es Schiessscharten. 1758 wurde das Gebaudeinnere erneut komplett umgestaltet. Dank neu errichteten Zwischenboden konnte noch mehr Getreide gelagert werden. 1893 stellte man so gut wie moglich den ursprunglichen Zustand wieder her. Die Zwischenboden wurden entfernt, und der Saal im oberen Stockwerk erhielt seine Spitzbogenfenster zuruck.

[55]

Heute kann der Saal fur gesellschaftliche Anlasse gemietet werden.

Der zweigeschossige

Saalbau

mit einem rechteckigen Grundriss von 28 × 17 Metern besitzt ein machtiges

Kruppelwalmdach

. Wahrend der obere Saal die gesamte Breite einnimmt, grenzt der untere Saal an einen Korridor. Ein gotisches Fensterband aus Rundbogenarkaden mit spitzbogigen Zwillingsfenstern schmuckt auf der Sudseite die gesamte Lange des kleinen Saals, wahrend bei den Zwillingsfenstern des oberen Geschosses die Arkaden fehlen. Rechteckige Fenster durchbrechen den unteren Teil der Nordwand. Der zweigeschossige

Dachstuhl

ist mit spitz zugeschnittenen

Biberschwanzziegeln

gedeckt.

[56]

Neben dem Ritterhaus befand sich eine kleine, dem hl. Fortunatus geweihte

Kapelle

. Ihre erste urkundliche Erwahnung erfolgte 1369. Nach knapp vier Jahrhunderten war sie derart verfallen, dass sie 1762/63 abgetragen werden musste.

[57]

Stapferhaus

Stapferhaus

Im Jahr 1600 entstand an der Sudwestseite der Schlossanlage ein neuer, zweigeschossiger Okonomiebau, das ≪Hintere Haus≫. Es entstand durch die Vereinigung von Stall und Muhle unter einem einzigen Dach. Das Haus wurde 1705/07 in Richtung Osten zum Nordtrakt hin verlangert, um zusatzliche Kapazitaten fur die Kornlagerung zu schaffen. 1761/62 musste ein Teil der Sudfassade wegen Feuchtigkeitsschaden neu gebaut werden. Die Kornhaus-Erweiterung wurde 1893 abgebrochen und durch einen rekonstruierten

Wehrgang

ersetzt, der zum oberen Torhaus hinuberfuhrt.

[43]

Heute ist das Hintere Haus nach

Philipp Albert Stapfer

benannt, einem Revolutionar und Minister der

Helvetischen Republik

.

Das lang gestreckte, dreigeschossige Gebaude besitzt ein Walmdach, das doppelt mit Biberschwanzziegeln gedeckt ist. Die schlicht gehaltenen Fenster sind regelmassig angeordnet. Drei

Loggien

schliessen sich an die Ostseite an: Jene im Erdgeschoss ist gemauert, die beiden daruberliegenden bestehen aus Holz. Baulich und stilistisch damit verbunden sind der gedeckte Wehrgang und die darunterliegende, an die Wehrmauer angebaute Kornschutte.

[58]

Seit Sommer 2018 hat die Stiftung Stapferhaus nach Jahren im Zeughaus in Lenzburg ihren Neubau

Stapferhaus

direkt am

Bahnhof Lenzburg

bezogen, wo sie grosszugigere Ausstellungsflachen gefunden hat.

Das Museum Schloss Lenzburg, Teil des

Museum Aargau

, ehemals als

Historisches Museum Aargau

bekannt, ist in vier Bereiche unterteilt: Wohnmuseum (in der Landvogtei), neue Dauerausstellung (im Palas und im Turm), Geschichtsatelier und Wechselausstellungen (in der Ostbastion) und Kindermuseum (im Dachgeschoss der Landvogtei). Jahrlich wird das Museum von rund 70'000 Personen besucht, wobei etwa ein Drittel auf Schulklassen entfallt.

[59]

Historisches Museum: Wohnkultur des 19. Jahrhunderts

Historisches Museum: Wohnkultur des 19. Jahrhunderts

Das 30-jahrige Wohnmuseum wurde 2011 mit Projektionen und Horspielen erganzt, welche einen Einblick in das Leben der Landvogte Adrian von Bubenberg und Peter Bucher sowie von Schlossbesitzer August Edward Jessup und dessen Ehefrau Mildred Marion Bowes-Lyon geben.

[60]

Das Erdgeschoss ist dem

Spatmittelalter

gewidmet. In der Taferstube sind Wande und Decke fast vollstandig mit einer Holzverkleidung (

Tafer

) versehen. Im Raum befinden sich verschiedene einfache Mobel, darunter ein Kastentisch zur Aufbewahrung von Schreibutensilien, verschiedene Faltstuhle sowie Truhen und Schranke. Die Wohnstube enthalt einen rekonstruierten

Kuppelofen

aus dem 14. Jahrhundert. An ihrem ursprunglichen Standort befindet sich die mittelalterliche Kuche, wobei Herd und Abzug rekonstruiert sind. Ausserdem werden originale Kuchenutensilien ausgestellt.

[61]

Im ersten Obergeschoss wird das Wohnen wahrend der

Renaissance

und des

Barockzeitalters

prasentiert. Der Wohnraum ist mit

Himmelbett

, Kabinettschrank,

Tapisserien

und Kamin ausgestattet. Die rekonstruierte Kuche zeigt den Fortschritt in der Haushaltsfuhrung seit dem Spatmittelalter. Ein

Fayence

-

Kachelofen

und Jagdutensilien pragen die Landvogtstube. Daran angebaut ist die erkerartige Schreibstube.

[62]

Das zweite Obergeschoss zeigt das Wohnen im 19. Jahrhundert. Darstellungen von Tierszenen und Blumenstillleben dominieren den

Salon

, dessen luxuriose Einrichtung ist im

Louis-seize

-Stil gehalten. Bemerkenswert ist ein Aargauer Kachelofen aus dem Jahr 1775. Im Schlafzimmer sind auf der

Stuckdecke

idyllische Landschaften und Fantasiewelten abgebildet, das Mobiliar stammt aus der

Rokoko

-Zeit. Weitgehend im Originalzustand erhalten ist das

Musikzimmer

.

[63]

Die historischen Sammlungen sind zu Sachgruppen zusammengefasst. Das weitgehend im Originalzustand erhaltene Gefangnis im Turm erlautert das Rechtswesen und den Strafvollzug im 17. Jahrhundert. Zu sehen sind u. a.

Zinken

, die von den Gefangenen ins Holz geritzt wurden, und verschiedene

Folterwerkzeuge

. Im Wohnturm und im Turm thematisiert das Museum die fruhe Schlossgeschichte mit den Grafen von Lenzburg, den Grafen von Kyburg und den Habsburgern.

[64]

Das Kindermuseum vermittelt altersgerecht die Geschichte des Schlosses, wobei die modernsten

museumspadagogischen

Erkenntnisse angewendet werden. Dabei konnen die Kinder ihre beim Rundgang gewonnenen Eindrucke spielerisch verarbeiten.

[65]

Im oberen Stock des Kindermuseums wurde in Zusammenarbeit mit Kindern das ≪PLIRRK!≫ eingerichtet, zum Leben und Wirken des Polarforschers

Lincoln Ellsworth

, dem letzten Privatbesitzer des Schlosses. Die Ostbastion beherbergt im Keller einen Ausstellungsraum, in welchem das Geschichtsatelier fur Familien und Jugendliche steht, mit den Themen "Ritter", "Sammeln", "Schulwesen" und "Gericht und Strafe". Kleinere Sonderausstellungen zu weiteren Themen der Schlossgeschichte finden ebenfalls im alten Kulturguterschutzraum statt.

Die Anlage ist seit 1956 im Besitz der ≪Stiftung Schloss Lenzburg≫. An dieser sind der Kanton zu drei Vierteln und die Stadt Lenzburg zu einem Viertel beteiligt. Der Stiftungszweck ist es, ≪die Schlossliegenschaften in ihrem Bestand und Charakter zu erhalten, das Schloss der Offentlichkeit zuganglich zu machen und die gegebenen Gebaulichkeiten kulturellen Bestrebungen in sinnvoller Weise zur Verfugung zu stellen≫. Den grossten Teil ihres Finanzbedarfs muss die Stiftung selbst erwirtschaften, weshalb sie das Ritterhaus fur die Durchfuhrung von Anlassen vermietet. Ublich sind rund 160 Veranstaltungen jahrlich (drei Viertel privat, ein Viertel von offentlichen Institutionen) mit insgesamt 15'000 bis 20'000 Teilnehmern.

[66]

Der 1958 gegrundete Verein ≪Freunde der Lenzburg≫ unterstutzt die Ziele der Stiftung, indem er ≪durch geeignete Veranstaltungen … das kulturelle und gesellschaftliche Leben des Kantons Aargau und der Stadt Lenzburg im Besonderen fordert≫. Dazu gehoren insbesondere klassische Konzerte und Theaterauffuhrungen im Innenhof oder im Ritterhaus.

[67]

Folkfestival Lenzburg (1975)

Folkfestival Lenzburg (1975)

1972 bis 1980 fand im Schloss das

Folkfestival Lenzburg

statt. Es war das erste und einflussreichste

Folkfestival

der Schweiz.

[68]

Von 1960 bis 2018 nutzte die Stiftung

Stapferhaus

das ≪Hintere Haus≫. Die Bezeichnung Stapferhaus verwies auf

Philipp Albert Stapfer

, den Bildungsminister der

Helvetischen Republik

. Die Stiftung verstand sich zunachst als Diskussionsforum an der Schnittstelle zwischen Kultur und Wissenschaft, seit 1992 organisiert sie auch Ausstellungen zu zeitgenossischen Themen.

[69]

Neu findet sich das Stapferhaus in einem Neubau in der Stadt Lenzburg. Das ≪Bernerhaus≫, wie das ≪Hintere Haus≫ ursprunglich hiess, ist umgebaut und beherbergt neu das Bistro. In den oberen Raumlichkeiten finden sich Sitzungs- und Tagungsraume.

- Hans Durst, Hans Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau

. AT-Verlag, Aarau 1990,

ISBN 3-85502-385-9

.

- Andre Moosbrugger, Klaus Merz, Bruno Meier, Heiner Halder, Hans Ulrich Glarner, Daniela Ball, Gabriela Angehrn:

Schloss Lenzburg

. Kromer Medien, Lenzburg 2001.

- Heidi Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung

. In: Historische Gesellschaft des Kantons Aargau (Hrsg.):

Argovia

.

Band

106

. Sauerlander, Aarau 1994,

ISBN 978-3-7941-3778-7

(

online

).

- Hans Durst:

Schloss Lenzburg, Historisches Museum Aargau

. In:

Schweizerische Kunstfuhrer GSK

. Gesellschaft fur Schweizerische Kunstgeschichte, Bern 1992,

ISBN 3-85782-509-X

.

- Michael Stettler

, Emil Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau, Bezirke Lenzburg und Brugg

.

Birkhauser Verlag

, Basel 1953.

- Peter Frey:

Schloss Lenzburg, neue Erkenntnisse zur Bau- und Siedlungsgeschichte: Ergebnisse der archaologischen Forschungen von 1979-1984

. In: Historische Gesellschaft des Kantons Aargau (Hrsg.):

Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins

.

Band

60

.

Schweizerischer Burgenverein

, Aarau 1987,

ISBN 978-3-7941-3778-7

(

online

).

- Angela Dettling,

Stefan Hess

, Thomas Rorato:

Ausstellungsfuhrer Wohnmuseum / Museum Aargau

. Museum Aargau, Lenzburg 2011.

- Natur- und Heimatschutzkommission Lenzburg (Hrsg.):

Natur- und Kulturpfad Schloss- und Goffersberg

. 2008.

- ↑

Molasse-Rundhocker Schlossberg und Gofi bei Lenzburg.

(PDF; 622 kB)

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

, 2012, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

22. Dezember 2016

;

abgerufen am 1. Januar 2017

.

- ↑

Natur- und Kulturpfad Schloss- und Goffersberg.

S. 26.

- ↑

a

b

Frey:

Schloss Lenzburg, neue Erkenntnisse zur Bau- und Siedlungsgeschichte.

S. 2.

- ↑

Frey:

Schloss Lenzburg, neue Erkenntnisse zur Bau- und Siedlungsgeschichte.

S. 3.

- ↑

Die Grundersage der Lenzburg.

(PDF; 580 kB)

Museum Aargau

, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

30. November 2016

;

abgerufen am 1. Januar 2017

.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.ag.ch

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.ag.ch

- ↑

Hans Stadler:

Lenzburg, Ulrich I. von (der Reiche).

In:

Historisches Lexikon der Schweiz

.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 15?16.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 18.

- ↑

Anna von Kyburg ? die Geschichte einer Hochzeit.

Museum Aargau,

abgerufen am 1. Januar 2017

.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 18?20.

- ↑

Veronika Feller-Vest:

Ribi (Schultheiss von Lenzburg).

In:

Historisches Lexikon der Schweiz

.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 21?22.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 23?24.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 25.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 28?29.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 30?31.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 32?33.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 33?34.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 21.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 493?494.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 497?500.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 502?503.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 504?505.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 506?507.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 507?508.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 510?511.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 512?513.

- ↑

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 515.

- ↑

a

b

Neuenschwander:

Schloss Lenzburg seit der Kantonsgrundung.

S. 517.

- ↑

Peter Paul Stockli:

Die Freiraume von Schloss Lenzburg

. In:

Anthos: Zeitschrift fur Landschaftsarchitektur

.

Band

24

, 1985 (

online

).

- ↑

Geschichte Schloss Lenzburg.

Museum Aargau

,

abgerufen am 1. Januar 2017

.

- ↑

Lichtverschmutzung ? Kanton Aargau will kunftig alle Schlosser nach Gesetz beleuchten.

In:

srf.ch.

29. September 2021,

abgerufen am 29. September 2021

.

- ↑

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 128.

- ↑

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 35.

- ↑

Schloss Lenzburg, ubrige Mauern mit Befestigungsanlagen

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Natur- und Kulturpfad Schloss- und Goffersberg.

S. 24?25.

- ↑

Schloss Lenzburg, Hofe mit Garten

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 129.

- ↑

a

b

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 28.

- ↑

Stettler, Maurer: Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau. S. 130.

- ↑

Schloss Lenzburg, nordliches Wohnhaus

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 131.

- ↑

a

b

c

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 32.

- ↑

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 131?132.

- ↑

Schloss Lenzburg, Landvogtei

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

a

b

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 132?133.

- ↑

a

b

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 35?36.

- ↑

Schloss Lenzburg, Ostbastion

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 134.

- ↑

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 25?26.

- ↑

Stettler, Maurer:

Die Kunstdenkmaler des Kantons Aargau.

S. 133?134.

- ↑

a

b

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 26.

- ↑

Schloss Lenzburg, sudl. Bergfried mit Palas

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 9.

- ↑

Durst:

Schloss Lenzburg. Kunstfuhrer GSK.

S. 30.

- ↑

Schloss Lenzburg, Ritterhaus

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Durst, Weber:

Schloss Lenzburg und Historisches Museum Aargau.

S. 20.

- ↑

Schloss Lenzburg, Stapferhaus

im

Denkmalschutzinventar des Kantons Aargau

.

- ↑

Moosbrugger et al.:

Schloss Lenzburg.

S. 42, 45.

- ↑

Dettling:

Ausstellungsfuhrer Wohnmuseum / Museum Aargau.

S. 3.

- ↑

Dettling:

Ausstellungsfuhrer Wohnmuseum / Museum Aargau.

S. 4?8.

- ↑

Dettling:

Ausstellungsfuhrer Wohnmuseum / Museum Aargau.

S. 10?16.

- ↑

Dettling:

Ausstellungsfuhrer Wohnmuseum / Museum Aargau.

S. 18?22.

- ↑

Durst:

Schloss Lenzburg.

Kunstfuhrer GSK. S. 47?54.

- ↑

Durst:

Schloss Lenzburg.

Kunstfuhrer GSK. S. 42.

- ↑

Moosbrugger et al.:

Schloss Lenzburg.

S. 41?42.

- ↑

Moosbrugger et al.:

Schloss Lenzburg.

S. 45.

- ↑

Christine Burckhardt-Seebass:

"Gang, hol d'Gitarre... " : das Folk-Festival auf der Lenzburg 1972-1980 und die schweizerische Folk-Bewegung : eine Skizze.

In:

Schweizerisches Archiv fur Volkskunde.

1987, S. 156. (

doi:10.5169/seals-117606

)

- ↑

Geschichte 1960?2014.

Stapferhaus

, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

1. Januar 2017

;

abgerufen am 1. Januar 2017

.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.stapferhaus.ch

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.stapferhaus.ch