Dieser Artikel behandelt die Gesamtschule als integrierte Schulform im deutschsprachigen Raum. In der Schweiz wird der Begriff fur eine

Einklassenschule

verwendet.

Die

Gesamtschule

ist eine

Schulform

, bei der die

Differenzierung

zwischen den moglichen

Bildungsgangen

(

Hauptschule

,

Realschule

,

Gymnasium

) innerhalb einer Schule vorgenommen wird bzw. verschiedene Bildungsgange an ein und derselben Schule angeboten werden. Bei diesem Schultyp wird in Deutschland zwischen

integrierten

und

kooperativen

Gesamtschulen unterschieden. Dabei umfasst der gymnasiale Bildungsgang an einer Gesamtschule nicht immer im Anschluss an die 10. Klasse die

gymnasiale Oberstufe

.

Die Gesamtschule in Deutschland ist eine

weiterfuhrende Schule

, die Kinder nach der

Grundschule

mindestens bis zur 9. oder 10. Klasse besuchen konnen. Sie ist in mehreren Bundeslandern eine Alternative zum traditionellen

dreigliedrigen Schulsystem

(mit

Hauptschule

,

Realschule

,

Gymnasium

) geworden. Der wesentliche Unterschied zum herkommlichen

Schulsystem

besteht darin, dass in der Gesamtschule die Differenzierung nach Leistungsstarke stattfindet, die Schuler also nicht auf verschiedene Schulen verteilt werden. Eine Gesamtschule bietet auch die verschiedenen Schulabschlusse (

Hauptschulabschluss

,

Mittlere Reife

, Berechtigung zur gymnasialen Oberstufe) an. Nach der 10. Klasse kann auf die Gesamtschule die

gymnasiale Oberstufe

folgen, wahrend ein Teil der Schuler in berufliche Ausbildungsgange außerhalb der Gesamtschule wechselt.

Unterschieden werden

Integrierte Gesamtschulen

(IGS) und

Kooperative Gesamtschulen

(KGS), auch additive Gesamtschulen genannt. In der Integrierten Gesamtschule werden die Schuler nur in einzelnen Fachern nach Leistung und Anforderungen in verschiedene Kurse aufgeteilt. In der Kooperativen Gesamtschule gibt es nebeneinander Klassen des Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweiges. Lediglich einzelne Facher wie Sport werden gemeinsam unterrichtet.

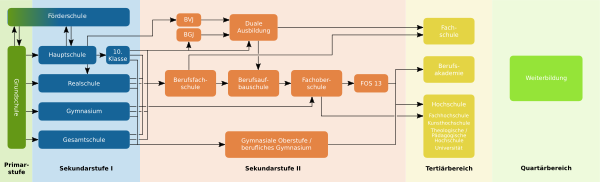

Stellung der Gesamtschule im deutschen Bildungssystem

Stellung der Gesamtschule im deutschen Bildungssystem

Wird die Gesamtschule nicht neben dem dreigliedrigen Schulsystem, sondern als alleinige Schulform mindestens bis zur 9. Klasse etabliert, wird von einer

Einheitsschule

gesprochen. Die ursprungliche Idee vieler Schulreformer in Deutschland, so zum Beispiel von

Fritz Karsen

in der Weimarer Republik mit seinem Reformprojekt

Karl-Marx-Schule

oder nach dem Zweiten Weltkrieg Fritz Hoffmann an der

Fritz-Karsen-Schule

[1]

, war hierauf gerichtet. Realisiert wurde sie in Form der

Polytechnischen Oberschule

mit Einschrankungen (

Spezialschulen

) in der

DDR

.

Faktisch aber ist es bis heute nur zur Einrichtung von Gesamtschulen zusatzlich zu den bestehenden Schulformen gekommen, wodurch sich die Gliederung des Schulsystems noch erweitert hat. In vielen Bundeslandern ist neben dem Gymnasium die integrative

Sekundarschule

eingerichtet worden, die eine Zusammenlegung von Hauptschule, Realschule und Gesamtschule vornimmt und fur die geeigneten Schuler eine eigene Oberstufe fuhrt. Der Bildungsforscher

Klaus Hurrelmann

hat dies das

Zwei-Wege-Modell

des weiterfuhrenden Schulsystems genannt, das faktisch eine Umsetzung der Gesamtschule neben dem weiter bestehenden Gymnasium darstellt.

[2]

Wenn eine gymnasiale Laufbahn bereits in der Sek. I integriert ist (Baden-Wurttemberg, Saarland, Schleswig-Holstein), besteht eine

Gemeinschaftsschule

, die Schulern von der Grundschule an die Moglichkeit gibt, ihre gesamte Schullaufbahn bis zum Abitur in einer einzigen Schule zu verbringen.

Waldorfschulen

oder andere

Alternativschulen

sind ebenso in der Regel Gesamtschulen.

Im Schuljahr 2016/17 besuchten von 4,1 Mio. deutschen Schulern im

Sekundarbereich

I 34 % ein Gymnasium, 21 % waren Realschuler und 10 % besuchten eine Hauptschule. 18 % der Schulerschaft besuchten eine Integrierte Gesamtschule, 13 % Schularten mit mehreren Bildungsgangen. Die meisten Gesamtschuler gab es prozentual in Bremen und im Saarland, die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Der Wechsel in der 5. Klasse auf Gesamtschulen nahm dabei zu, vor allem in Bremen, Schleswig-Holstein und NRW.

[3]

20 % der Schulabganger ohne Hauptschulabschluss besuchten eine Hauptschule, 13 % eine Integrierte Gesamtschule, 10 % eine Schulart mit mehreren Bildungsgangen und 3 % eine Realschule.

[4]

Gesamtschulen weisen einen hohen Anteil auslandischer Schuler auf, 22 % der auslandischen Schuler besuchten im Schuljahr 2016/2017 eine Integrierte Gesamtschule, 18 % ein Gymnasium im Sekundarbereich I, 17 % eine Realschule und 11 % eine Schulart mit mehreren Bildungsgangen.

[5]

In

Osterreich

gibt es zurzeit ? außer Konzepten fur

Alternativschulen

? keine Gesamtschule. Lediglich in

Wien

bestehen seit 1972 einige Gesamtschulen, die im Rahmen eines

Schulversuchs

eingerichtet wurden. Dieser Schulversuch war ursprunglich auf zehn bis funfzehn Jahre geplant, 1986 wurde er jedoch auf unbestimmte Zeit verlangert. Dadurch haben die wenigen Wiener Gesamtschulen jedoch keinen offiziellen Status (sie gelten als Hauptschulen) und konnten auch jederzeit beendet werden. Uber eine dauerhafte Einfuhrung der Gesamtschule parallel neben den anderen Schultypen wie Hauptschule und Gymnasium wird jedoch viel diskutiert, ein entsprechender Beschluss wurde aber noch nicht gefasst.

Weder in der

Schweiz

noch in

Liechtenstein

gibt es ein entsprechendes Konzept fur die Gesamtschule. In der Schweiz wird der Begriff Gesamtschule fur die

Einklassenschule

, also fur Kleinschulen im landlichen Raum, angewendet.

In

Sudtirol

gilt das italienische Bildungssystem: Dies unterscheidet die

Grundschule

(funf Jahre), die Sekundarstufe ersten Grades in der

Mittelschule

(drei Jahre) sowie zweiten Grades in der

Oberschule

(funf Jahre). Grund- und Mittelschule sind dabei als Gesamtschulen konzipiert.

In

Belgien

(

Schulen der deutschsprachigen Gemeinschaft

) wird ab dem funften oder sechsten Lebensjahr eine sechsjahrige Primarschule besucht. Weitere sechs Jahre werden auf einer

Sekundarschule

absolviert, die eine Gesamtschule ist.

In

Luxemburg

besteht ein differenziertes Schulsystem.

Gesellschaftspolitisch soll das Konzept der Gesamtschule, noch verstarkt als

Ganztagsschule

, einer Entwicklung entgegenwirken, in der sich Schuler aus unterschiedlich sozialisierten Gesellschaftsgruppen (etwa Akademiker, Arbeiter usw.) fruhzeitig fremd werden (Motto: ?Miteinander und voneinander lernen, um miteinander leben zu lernen!“). Heranwachsende mit schwachen Leistungen lernen mit und von leistungsmaßig besseren Schulern ? und alle gemeinsam lernen, mit Mitmenschen aus allen Schichten umzugehen und diese bei Bedarf auch anzuleiten (

Soziale Integration

). Dieses Ziel wurde jedoch bisher nur ansatzweise erreicht, da die Gesamtschule zum einen mit dem mehrgliedrigen Schulsystem konkurriert und zum anderen die schichtspezifische Zusammensetzung einer Schulklasse sehr von der Struktur des Einzugsgebietes der Schule (Arbeitersiedlung, wohlhabender Vorort usw.) abhangt. Sie konkurriert mit den verbliebenen Haupt- und Realschulen um die Schuler, mit den Gymnasien trotz gleicher Rechtsregelungen um den Abschluss

Abitur

. Der ursprunglich beabsichtigte sozialpolitische Effekt steht dabei nur noch am Rand.

Ein bildungspolitisches Ziel der Gesamtschule ist es, im Sinne der

Chancengleichheit

moglichst vielen Schulern einen hoheren Bildungsabschluss zu ermoglichen. Dafur ist eine große Durchlassigkeit im Sekundarbereich I erforderlich, um zu fruhe Festlegungen zu vermeiden. Kritiker weisen allerdings auf das haufig reduzierte Leistungsniveau hin. Der Trend zu mehr hoheren Bildungsabschlussen besteht ohnehin auch außerhalb von Gesamtschulen.

Die Schulform der Gesamtschule erfordert wie die

Grundschule

besondere

didaktische

Kompetenzen der Lehrer; wenn eine außere Differenzierung nach Leistung entfallt, muss sich der Unterricht weitaus starker am Prinzip der

Binnendifferenzierung

ausrichten. In diesem Punkt waren die Gesamtschulen Schrittmacher der anderen Schulformen.

Einige Bundeslander haben außerdem an vielen Schulen

Schulsozialarbeit

installiert. Diese und andere Unterstutzungen in der Ausstattung von Gesamtschulen sollen helfen, die besonderen Umfeldprobleme dieser Schulart aufzufangen. Schulsozialarbeiter sind mittlerweile aber auch an anderen Schulformen tatig.

Gesamtschulen werden mancherorts weniger aus padagogischen Grunden als aus kommunalpolitischen und

demografischen

errichtet: Die

Unterhaltung

eines gemeinsamen Schulzentrums erscheint gerade kleineren Gemeinden als eine kostengunstige Alternative zum traditionellen System. Der Ruckgang der Schulerzahlen erlaubt nicht mehr die Verteilung auf mehrere Schulformen, um ein wohnortnahes Schulangebot zu erhalten. In einer

kooperativen (auch additiven) Gesamtschule

wird die Zwei- oder Dreigliedrigkeit des Schulsystems nicht aufgehoben. Man erhofft sich vorrangig

Synergieeffekte

durch diese raumliche oder organisatorische Zusammenlegung. Die ursprungliche Form des Unterrichtes (gemeinsames Lernen) wird hierbei um mehrere Jahre verkurzt.

Die Geschichte der Gesamtschule ist, gemessen etwa an der des Gymnasiums, relativ kurz. Die zugrundeliegende Idee, eine Schule fur alle Kinder und Jugendlichen einzurichten, unabhangig von ihrer Herkunft, ihren Fahigkeiten und Neigungen und ihrem kunftigen Beruf, reicht dagegen weit zuruck.

Forderungen, alle Kinder des Volkes in einer Einheitsschule (Gesamtschule) zu unterrichten, lassen sich in Deutschland bis ins 17. Jahrhundert zuruckverfolgen.

Johann Amos Comenius

setzte sich in seinem Werk

Große Didaktik

, im Unterschied zu zeitgenossischen Forderungen, verschiedene grundstandige Schulen ? Bauern-, Burger- und Gelehrtenschulen ? einzurichten, fur ein einheitliches, in Stufen gegliedertes Schulsystem ein. Den Ausgangspunkt seiner padagogischen Uberlegungen stellte die Gleichheit aller Menschen vor Gott dar.

Die erste ausfuhrliche Konzeption fur eine Schule ohne außere Differenzierung legte 1809 der

preußische

Leiter der Sektion fur Kultus und Unterricht

Wilhelm von Humboldt

vor, ohne den Begriff Gesamtschule zu benutzen. Das von ihm de facto angeregte

humanistische Gymnasium

wurde allerdings in sozialer Hinsicht das genaue Gegenteil verkehrt. Weiterhin gab es

Mittelschulen

, die neben oder nach der

Volksschule

zu hoheren Abschlussen fuhrten.

Nach dem

Ersten Weltkrieg

wurde das Schulwesen durch die

Weimarer Reichsverfassung

von 1919

[6]

bzw. 1920 mit dem Reichsgrundschulgesetz

[7]

festgelegt:

- ?Die Volksschule ist in den vier untersten Jahrgangen als die fur alle gemeinsame Grundschule, auf der sich auch das mittlere und hohere Schulwesen aufbaut, einzurichten.“

Gesonderte

Vorschulen

mussten danach bis 1925 geschlossen sein; zuvor konnten reiche Eltern ihre Kinder auch zu Hause oder in einer auf das Gymnasium vorbereitenden dreijahrigen Vorschule unterrichten lassen. In Osterreich gibt es bis heute eine

Unterrichtspflicht

, jedoch keine

Schulpflicht

.

Die

Karl-Marx-Schule (Berlin-Neukolln)

gehort zu den bekanntesten Berliner Reformschulprojekten der Weimarer Zeit. Sie wurde initiiert von dem Reformpadagogen

Fritz Karsen

, der ab 1921 Direktor des Neukollner

Kaiser-Friedrich-Realgymnasiums

war. Diesem gliederte er 1923

Arbeiter-Abiturientenkurse

an, die es ermoglichten, das Abitur auf dem

zweiten Bildungsweg

nachzuholen. 1927 erganzte er die Schule um eine achtstufige

Volksschule

. 1929/30 wurde dieser Versuch einer

Einheitsschule

, die Merkmale einer heutigen Gesamtschule aufwies, in

Karl-Marx-Schule

umbenannt. Der Anfang der 1930er Jahre erreichte Ausbau der Schule, ihre innere schulische Organisation, rechtfertigt es, von der Karl-Marx-Schule als der ersten staatlichen integrierten Gesamtschule in Deutschland zu sprechen.

Die

Odenwaldschule

, Heppenheim, war eine integrierte und die alteste Gesamtschule (1910 gegrundet). Eine der ersten Gesamtschulen in Deutschland war die

Waldorfschule

in Stuttgart (1919 gegrundet).

1947 verordnete der

Alliierte Kontrollrat

auf amerikanische Initiative den deutschen Besatzungszonen in der Kontrollratsdirektive 54

[8]

der Intention nach ein Gesamtschulsystem. Alliierte Bildungsexperten hielten es fur zu fruh, Kinder bereits nach vier Jahren Grundschule auf verschiedene Schultypen zu verteilen. Sie sahen darin einen der Grunde fur die Anfalligkeit der Deutschen fur die rassistische NS-Ideologie, denn das gegliederte Schulsystem lose bei einer kleinen Gruppe ein Uberlegenheits- und bei der Mehrzahl der Schuler ein Minderwertigkeitsgefuhl aus.

[9]

Doch gelang es den deutschen Bildungspolitikern, durch eine verzogerte Umsetzung wieder starker an die Weimarer Schultradition anzuknupfen.

Im

Bildungssystem der DDR

wurde dagegen die

Einheitsschule

wie in allen

Ostblockstaaten

durchgesetzt, die von der

SED

zur einheitlichen Erziehung zum sogenannten

sozialistischen Menschen

genutzt wurde. Sie reichte von der Grundschule (Unterstufe) bis zur 8. Klasse oder ab spatestens 1984 bis zur 10. Klasse in der

polytechnischen Oberschule

(POS). Die

erweiterte Oberschule

(EOS), die nur gut 10 Prozent der Schuler in vier oder zwei Jahren zum Abitur fuhrte, schloss sich erst ab der 9. Klasse oder ab der 11. Klasse an.

Die alteste und erste Gesamtschule in der

Bundesrepublik Deutschland

ist das

Schuldorf Bergstraße

im hessischen

Seeheim-Jugenheim

. Die Schule nahm den Unterricht am 3. Mai 1954 auf. Die Schule ist bis heute eine kooperative Gesamtschule.

[10]

In

Hessen

hat die 1955 gegrundete kooperative Gesamtschule

Kirchhain

erstmals den Namen getragen. Den Begriff Gesamtschule hat 1963 auch als Abgrenzung zur sozialistischen Einheitsschule in der DDR der West-Berliner Schulsenator

Carl-Heinz Evers

(SPD) gepragt.

Die Kritik am gegliederten Schulsystem der Bundesrepublik und positive Erfahrungen mit auslandischen Schulreformen, vor allem in

England

und

Schweden

, fuhrten um 1965 zur Wiederaufnahme der Diskussion. Zugleich war der Blick auf die Schulsysteme in den

USA

, der

Sowjetunion

und der

DDR

gerichtet. Nicht nur eine Veranderung der Struktur des Schulsystems, sondern auch der

Unterrichtsprinzipien

, der

Unterrichtsmethoden

sowie der

Bildungsziele

und -inhalte wurden gefordert. Die Reformwunsche zielten einerseits auf mehr

Modernisierung

, andererseits auf mehr

soziale Gerechtigkeit

.

Integration

benachteiligter Gruppen anstatt Aussonderung war das Ziel.

Der

Deutsche Bildungsrat

forderte 1969 die Einrichtung von

Schulversuchen

mit Gesamtschulen, um die anstehenden gesellschaftspolitischen Entscheidungen uber die Strukturveranderungen der Schule auf wissenschaftlich begleitete und kontrollierte Versuche stutzen zu konnen.

[11]

In Westdeutschland und

West-Berlin

wurden staatliche Gesamtschulen schon ab 1968

[12]

(

Walter-Gropius-Schule

) in

Berlin-Gropiusstadt

und 1969 im sauerlandischen

Kierspe

[13]

sowie seit den 1970er Jahren in den meisten Bundeslandern eingerichtet.

CDU-Plakat zur NRW-Volksabstimmung

CDU-Plakat zur NRW-Volksabstimmung

Wurde anfangs der Beschluss des Bildungsrates noch von

CDU

-Politikern mitgetragen, so kam es in den folgenden Jahren doch zu einem

Schulkampf

zwischen CDU und

SPD

. Dies hatte mit der zeitgleichen Machtverschiebung im

Bund

und den Landern zugunsten der SPD zu tun. Diese Partei machte in den 1970er Jahren die Gesamtschule zum schulreformerischen Kernstuck ihrer Politik. Daraufhin expandierte die Gesamtschule, was in Gymnasien und bei ? nicht nur konservativen ? Politikern auf Ablehnung stieß.

Ein Hohepunkt dieses Konfliktes war 1978 der Versuch der SPD/FDP-Landesregierung in

Nordrhein-Westfalen

, die kooperative Gesamtschule flachendeckend einzufuhren. Die oppositionelle CDU, die Mehrzahl von Lehrer- und Elternverbanden sowie die Kirchen veranstalteten Großkundgebungen und Flugblattaktionen. Es bildete sich die Initiative

Stoppt das Schulchaos

, die vom 16. Februar bis 1. Marz 1978 mehr als 3,6 Millionen Unterschriften gegen die kooperative Gesamtschule sammelte und so die erforderliche 20-Prozent-Hurde fur ein Volksbegehren weit ubertraf

[14]

. Die

Schulreform

wurde so verhindert.

Die KMK sah 1972 vor, nach zehn Versuchsjahren zu entscheiden, ob die Gesamtschule das bessere Konzept sei: Im positiven Fall sollte sie als alleinige Schulform eingefuhrt werden. Die Bewertung blieb jedoch strittig. 1982 endete der Schulversuch

Gesamtschule

. Je nach parteipolitischer Ausrichtung der Regierung der einzelnen Bundeslander wurden diese Versuche als erfolgreich angesehen oder fur gescheitert erklart (Studie von

Helmut Fend

).

Drei Beispiele: Berlin baute die Gesamtschule zur

Regelschule

aus, Bayern loste fast alle Gesamtschulen bis 1993 auf, hat diese aber seitdem als ?Schulen besonderer Art“ mit gleichem Konzept weiter betrieben.

[15]

In Nordrhein-Westfalen entwickelte sich eine gemischte Schullandschaft, in der ein mehrgliedriges System neben vielen Gesamtschulen existiert.

[16]

Am 28. Mai 1982 vereinbarte die

Kultusministerkonferenz

die

Rahmenvereinbarung fur die gegenseitige Anerkennung von Abschlussen an integrierten Gesamtschulen

, d. h., dass Gesamtschulabschlusse auch in Bundeslandern anerkannt werden, die das Modell Gesamtschule nicht fortgefuhrt haben (z. B. Bayern). Dies gilt auch fur das Abitur an Gesamtschulen.

[17]

Die Bundeslander, die diese Schulform ablehnen, furchteten, die fur das dreigliedrige System geltenden Niveaus konnten unterlaufen werden.

Lernziele

und Lerninhalte mussen laut KMK-Vereinbarung den jeweiligen Anforderungen des nach Schularten gegliederten Schulwesens entsprechen. Gesamtschulen sind daher gezwungen, ab der 7. Klasse unterschiedliche Niveaugruppen einzurichten mit einer Leistungsdifferenzierung in den Fachern Deutsch, Englisch und Mathematik, die mit der 2. Fremdsprache zusammen gut die Halfte der Unterrichtszeit ausmachen. Damit war die ursprungliche Gesamtschulidee kaum noch zu erkennen.

[9]

Neue Gesamtschuldiskussionen loste Anfang der 1990er Jahre die

deutsche Wiedervereinigung

aus: Wahrend westdeutsche Gesamtschulbefurworter hofften, die bereits vorhandenen Einheitsschulen der DDR in Gesamtschulen umzuwandeln, forderten Teile der ostdeutschen Bevolkerung das dreigliedrige Schulsystem. Die Einheitsschule der DDR hatte dort also nicht die einhellige Zustimmung erreicht. So kam es nur in

Brandenburg

infolge der Landespartnerschaft mit dem von der SPD regierten Nordrhein-Westfalen zu einer quantitativ bedeutsamen Einfuhrung der Gesamtschule.

Sachsen

und

Thuringen

haben nach der Wende 1990 ein zweigliedriges Schulsystem eingefuhrt, in dem Haupt- und Realschulen zusammengelegt wurden als

Mittelschule

bzw. als

Regelschule

.

Mecklenburg-Vorpommern

hat dies spater ebenso gemacht unter der Bezeichnung

Regionale Schule

, Brandenburg unter der Bezeichnung

Oberschule

.

Bundeslander mit teilintegrativen Gesamtschulen 2010 (ohne gymnasialen Zweig)

Bundeslander mit teilintegrativen Gesamtschulen 2010 (ohne gymnasialen Zweig)

Im

Saarland

ist als erstem westdeutschen Bundesland mit Einfuhrung der

Erweiterten Realschule

die Hauptschule abgeschafft worden, 2012 wurde die

Gemeinschaftsschule

eingefuhrt. Bereits 1997 etablierte

Rheinland-Pfalz

die Regionalen Schulen. Diese wurden ab dem Schuljahr 2009/10 umgewandelt und die restlichen Haupt- und Realschulen zur

Realschule plus

zusammengelegt. Auch Hamburg fuhrte mit

Stadtteilschulen

statt Haupt- und Realschulen 2009 ein zweigliedriges System (das so genannte

Zwei-Saulen-Modell

[18]

) ein, in das auch die bestehenden Gesamtschulen eingingen. Allerdings bleibt es bei den drei traditionellen Abschlussen und daneben eigenstandigen Gymnasien. Bayern hat dagegen am 1. August 2000, nach Erprobung der Methode, noch den jahrzehntelang ublichen gemeinsamen Unterricht von Haupt- und Realschulern in der 5. und 6. Klasse abgeschafft.

In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besteht außerdem in der 5. und 6. Klasse eine gesamtschulartige

Orientierungsstufe

, in der die Kinder zusammen unterrichtet werden. Ausnahmen fur die Einrichtung von 5. Klassen an Gymnasien sind selten. Niedersachsen hat dagegen die 1973 eingefuhrte gemeinsame Orientierungsstufe zum 1. August 2004 unter Kultusminister Busemann (CDU) wieder abgeschafft

[19]

, nachdem schon Ministerprasident

Sigmar Gabriel

(SPD) die Orientierungsstufe kritisiert hatte

[20]

; Bremen folgte unter der Großen Koalition 2005.

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Es fehlen mehrfach Belege der Aussagen. Belege teilweise aus veralteten Studien

Die Schulerschaft vieler Gesamtschulen spiegelt nicht das gesamte Leistungsspektrum eines Jahrgangs wider, weil ein Teil der leistungsstarkeren Kinder zunachst nach der 4. oder 6. Klasse an die Gymnasien wechselt. Das

Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung

kam einerseits zum Fazit, dass die Leistungen an den Gesamtschulen deutlich schlechter sind als an Gymnasien, was bei Durchschnittswerten zu erwarten ist, solange die Gymnasien mit einer ausgewahlten Schulerschaft arbeiten. Andererseits hatten ca. 70 % der erfolgreichen Abiturienten an Gesamtschulen keine Gymnasialempfehlung (NRW; Zahlen aus 2009), schnitten also besser ab als prognostiziert. Zum Beispiel in der Gelsenkirchener

Gesamtschule Berger Feld

[21]

schafften seit 1969 viele den schulischen Aufstieg gegen die Prognose.

Gesamtschulen werden meistens von Schulern mit Hauptschul- oder Realschulempfehlungen besucht. Auch die

Inklusion

von behinderten Schulern ist zunehmend relevant geworden, zumal Gesamtschulen anders als die Gymnasien diese nicht ablehnen durfen. Die Schulen spiegeln in der Regel die Bevolkerungsstruktur des Einzugsgebietes (darunter den Anteil von Schulern mit

Migrationshintergrund

) wider.

[22]

Nach einigen Berichten gilt dies nicht fur alle Gesamtschulen. So kann etwa die populare

Helene-Lange-Schule (Wiesbaden)

sich die Kinder mit Gymnasialempfehlung und ohne Migrationshintergrund aussuchen.

[23]

Auch berichtet der Bildungsforscher

Frank-Olaf Radtke

, dass die Schule Kinder mit Migrationshintergrund benachteilige, indem sie den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund moglichst gering halte. Die Schule verfolge eine ?Creaming-Strategie“. ?Frei ubersetzt heißt das: Sie pickt sich die Rosinen heraus. Wenn die Platze knapp sind, wurden solche Schuler ausgewahlt, mit denen man erwartet, in Konkurrenz zu den Gymnasien erfolgreich arbeiten zu konnen.“

[24]

. Hierzu fehlen empirische Daten.

Auftrieb erhielt die Diskussion, wie leistungsfahig die Gesamtschule ist, als die

PISA-Studien

-Werte 2000/2003 fur deutsche Gesamtschulen deutlich schlechter ausfielen als etwa von Realschulen. Einige Wissenschaftler fuhrten dies auf die Schulerzusammensetzung zuruck, weil die leistungsfahigeren Schuler auf Realschulen und Gymnasien wechseln wurde (der oben genannte ?Creaming-Effekt“). Zudem konnen Gesamtschulen ? im Gegensatz zu Realschulen und Gymnasien ? nicht abschulen.

Tatsachlich weisen Schuler, die auf das Gymnasium ubertreten, von Anfang an eine hohere durchschnittliche Intelligenz auf als ihre Altersgenossen, die auf die Gesamtschule ubertreten. Des Weiteren konnte gemessen werden, dass ein Intelligenzunterschied, obwohl es ihn bei Schulern der siebten Klasse noch nicht zwischen Gesamtschulern und Realschulern gab, in der zehnten Klasse zugunsten der Realschuler existiert. Vermutlich liegt das daran, dass leistungsschwache Realschuler haufiger als leistungsschwache Gesamtschuler die Schulform wechseln.

[25]

Es ware demnach unrealistisch, vom Durchschnitt der Gesamtschuler ahnliche Messwerte und Leistungen zu erwarten wie vom Durchschnitt der Realschuler oder Gymnasiasten. Bedenklich ist jedoch, dass Gesamtschuler noch weniger Kompetenzen erlangen, als aufgrund ihrer Intelligenz zu erwarten ware (wie etwa bei der BIJU-Studie festgestellt). Die Gesamtschule schopft also das kognitive Potential ihrer Schulerschaft nicht voll aus.

[25]

Angesichts der Ergebnisse in Gesamtschulen anderer Lander wie Finnland gibt es ein klares Defizit.

Dem wird vereinzelt entgegengehalten, dass mit die besten PISA-Werte auch an einigen deutschen Gesamtschulen erreicht wurden (etwa

Helene-Lange-Schule (Wiesbaden)

) oder an der

Laborschule Bielefeld

; dieser Darstellung hat jedoch das Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung widersprochen

[26]

. Umgekehrt gibt es umstrittene (siehe Diskussion unten) Untersuchungen, die den deutschen Gesamtschulen eine bessere Forderung von schwachen Schulern als im gegliederten System bescheinigen.

[27]

In den Gesamtschulen wird seit PISA starker uber effizienten und nachhaltigen Unterricht nachgedacht, zumal viele Bundeslander zum

Zentralabitur

ubergehen, das alle Schuler mit gleichen Aufgaben uberpruft. Die ersten Ergebnisse des Zentralabiturs in Nordrhein-Westfalen fur das Schuljahr 2009 zeigen, dass Gesamtschuler bei den zentralen Prufungen schlechter abschnitten als Gymnasiasten. So erreichten Gymnasiasten zum Beispiel 8,8 Punkte bei der Mathematikprufung, Gesamtschuler 5,7 Punkte und Schuler von Weiterbildungskollegs 4,6 Punkte. Die Gymnasiasten haben sich somit im Vergleich zu ihrer Vorbenotung durch die Schule leicht verbessert, die Gesamtschuler und Schuler von Weiterbildungskollegs hingegen verschlechtert.

[28]

Da das Abschneiden bei den zentralen Prufungen jedoch nur einen kleineren Teil der Abiturnote ausmacht, unterschieden sich die Noten von Gesamtschulern und Gymnasiasten kaum.

Die bundesweite Einfuhrung der nationalen

Bildungsstandards

fur den

Mittleren Abschluss

in den Fachern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie den Naturwissenschaften in den Jahren 2004 bzw. 2005 und der

Vergleichsarbeiten

, die in allen Schulformen gleich sind, sollten die Leistungen steigern. Die Gesamtschulen mussen sich jetzt standig einem Vergleich mit anderen Schulformen stellen.

Integrierte Gesamtschulen (in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thuringen, Schleswig-Holstein und im Saarland) unterrichten die Kinder zunachst ab Klasse 5 unabhangig vom Leistungsstand in vollig heterogenen Klassen. Beginnend mit Klasse 7 werden in den Kernfachern (Deutsch, Mathematik, Englisch) meist Differenzierungskurse (so genannte Erweiterungs- und Grundkurse / E- oder G-Kurs) eingerichtet. In welchen weiteren Fachern (Naturwissenschaften) die Kurse eingerichtet werden, entscheidet jeweils die

Schulkonferenz

.

[29]

Bei Hamburger Integrierten Gesamtschulen lautete bis zur Uberfuhrung in

Stadtteilschulen

die Bezeichnung bisher I- und II-Kurs (gesprochen

Einser-

bzw.

Zweierkurs

), wobei der I-Kurs den Leistungen des Gymnasiums entsprach, der II-Kurs dem Niveau von Haupt- und Realschule. Daneben existierte ein sogenannter

Liftkurs

mit der Bezeichnung I.II (sprich

Eins-Zweier

) mit der Funktion, leistungsstarkeren II-Kurs-Schulern den Ubergang auf das Gymnasialniveau des I-Kurses zu ermoglichen.

[30]

Seit 2011 ist die Benotung mit G- und E?Noten angepasst worden.

[31]

Manche Gesamtschulen haben zudem ab Klasse 9 ein

Profil

eingefuhrt. Sie bilden organisatorisch neue Klassen nach der Anzahl der E-Kurse, die die Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt belegt haben. Berucksichtigt werden zudem auch die Talente sowie bestehende Freundschaften.

Um feste Bezugspersonen fur die Schuler zu gewahrleisten, praktizieren manche Gesamtschulen das

Team-Kleingruppen-Modell

, bei dem ein fester Stamm von Lehrkraften eine einzelne Klasse uber mehrere Jahre begleitet. Ein ahnliches Modell ist die Umbenennung der ursprunglichen Klassenlehrer nach Einfuhrung der Kursdifferenzierung in der Klasse 7 in

Tutoren

, die einmal am Tag eine Tutorialstunde (

TUT

, meist letzte Stunde des Tages) bzw. Organisationszeit (

OZ

, um Mittag herum) im Rahmen der ursprunglichen Klassen leiten, wobei zumeist Handzettel und Mitteilungen der Schulleitung, Schulkonferenz oder Elternvertretung bzw. die hauseigene Schulzeitung verteilt werden.

Mit diesen konzeptionellen Erweiterungen der ursprunglichen Gesamtschulidee reagieren die deutschen Gesamtschulen auf die sich verandernde Arbeitsmarktsituation und die neuen Lebensbedingungen der Jugendlichen. Angeboten wird mehr Ganztagsforderung, und zwar in Lerngruppen, die eine

Binnendifferenzierung

noch erfolgversprechend machen. Ab Klasse 9 zeigen sich in der Praxis so große Leistungsunterschiede, dass eine sinnvolle Binnendifferenzierung kaum noch planbar ist. Empirische Untersuchungen dazu fehlen allerdings. Erst hier trennt die Gesamtschule die Jugendlichen ? wie in den Schulen der meisten Nachbarlander.

Die Meinungen uber die Gesamtschule liegen weit auseinander. Daher ist die Gesamtschule auch in den einzelnen Bundeslandern, mit ihren unterschiedlichen politischen Mehrheiten und Traditionen, unterschiedlich weit verbreitet.

- Befurworter betonen, dass die ? sozial und der Bildung nach ? schwacheren Schuler besonders zu fordern seien und sie daher moglichst lange mit den starken Schulern gemeinsam lernen sollten. Dies habe auch positive Ruckwirkungen auf die starken Schuler und letztlich die gesamte Gesellschaft. Starker als andere Schulformen steigere die Gesamtschule die sozialen Fahigkeiten der Schuler. Diese Auffassung wird vor allem von der politischen Linken (SPD, Grune, Die Linke) vertreten und dominiert anscheinend auch unter Erziehungswissenschaftlern. Auch Handwerksverbande wie der

Zentralverband des Deutschen Handwerks

und der

Westdeutsche Handwerkskammertag

forderten um 2002 eine neunjahrige Basisschule fur alle.

[32]

- Befurworter der Gesamtschule kritisieren das mehrgliedrige Schulsystem aus der Sorge, dieses vermittle ausgerechnet den leistungsschwacheren Hauptschulern nicht mehr die fur eine erfolgreiche Berufstatigkeit notwendigen Fahigkeiten.

[33]

Zudem wird eine mangelnde Forderung der

Intelligenz

befurchtet, weil gezeigt werden konnte, dass bei Kontrolle der Ausgangsleistung im

Intelligenztest

Gymnasiasten ihre Intelligenz weit starker steigern konnten als Schuler, die eine andere Schulform besuchten. So hatten die Schuler auf den nichtgymnasialen Schulformen schlechtere Entwicklungschancen.

[34]

- Gesamtschulgegner sind der Auffassung, dass das gemeinsame Lernen den unterschiedlich begabten Schulern nicht gerecht werde: Die schlechten werden uber-, die guten unterfordert, die schlechten ?zogen“ die guten ?herab“.

- Fur Gegner ist auch die Große vieler Gesamtschulen (funf oder sechs Klassen nebeneinander) nachteilig, die wegen des komplizierteren Kurssystems unvermeidlich sei.

Die PISA-Studien zeigen fur Gesamtschulen differenzierte Ergebnisse:

Hongkong

, das im Schwerpunkt Mathematik den Spitzenplatz

[35]

errungen hat, hat ein dreigliedriges Schulsystem.

[36]

In Großbritannien gibt es zwar fast nur Gesamtschulen, allerdings auch ein stark entwickeltes

Privatschulwesen

. Dagegen gehen in den skandinavischen Landern alle Schuler in die gleiche Schulform. Schaut man detaillierter in die Schullandschaften der Lander mit Einheitsschulsystemen, so fallt jedoch auf, dass sich unter dem Begriff

Gesamtschule

auch sehr unterschiedliche Schulen finden. In Finnland z. B. muss jede Schule dem ortlichen Bedarf entsprechend ihr eigenes Schulprofil entwerfen. Begabtenkurse werden ab Klasse 3 angeboten. Auf diese Weise entstehen Schulen, die sich im Leistungsniveau so stark unterscheiden, dass einige mit deutschen Hauptschulen, andere eher mit deutschen Gymnasien vergleichbar sind. Durch die freie Schulwahl sortieren sich die Schulerstrome so, dass deutlich homogenere Klassen entstehen, als der Begriff Gesamtschule impliziert.

[37]

Mit der Gesamtschule war die Hoffnung verknupft, dass dort die Bildung weniger stark von der sozialen Herkunft abhange. Bei der

Analyse der PISA-Ergebnisse

fiel auf, dass die Testleistung auf der Gesamtschule am starksten von der sozialen Herkunft abhangt und auf dem Gymnasium am wenigsten. Bei diesen Daten handelt es sich allerdings wahrscheinlich um ein

statistisches Artefakt

.

[38]

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass die Hauptschule die forderschwachste Schule ist.

| PISA-Testleistung (gemessen in ?Kompetenzpunkten“)

|

| Schulform

|

?Sehr niedrige“ soziale Herkunft

|

?Niedrige“ soziale Herkunft

|

?Hohe“ soziale Herkunft

|

?Sehr hohe“ soziale Herkunft

|

| Hauptschule

|

400

|

429

|

436

|

450

|

| Integr. Gesamtschule

|

438

|

469

|

489

|

515

|

| Realschule

|

482

|

504

|

528

|

526

|

| Gymnasium

|

578

|

581

|

587

|

602

|

| PISA 2003 ? Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland ? Ergebnisse des 2. internationalen Vergleiches

[39]

.

|

Gleichzeitig fuhren Gesamtschulen dennoch (in gewissem, fur die immer noch Befurworter enttauschenden Umfang) Kinder aus

bildungsfernen

Schichten einer hoheren Schulbildung zu. So ist an Gesamtschulen der Trend zu einem hoherwertigen Sekundar-I-Abschluss (Mittlere Reife statt Hauptschulabschluss) etwas ausgepragter. Auch bescheinigen Bildungswissenschaftler den Gesamtschulen, dass diese fur solche Kinder einen wichtigen zum Gymnasium alternativen Zugang zum Abitur bieten.

[40]

Der Anteil der Hauptschul- bzw. Realschulempfohlenen, die an einer Gesamtschule Abitur machen, ist weit hoher als am Gymnasium. Kritisch muss hierbei jedoch angemerkt werden, dass eine Vergleichbarkeit der Qualitat des an Gymnasien und an Gesamtschulen erworbenen Abiturs ? auch unter Zentralabiturbedingungen ? nicht gegeben ist, da der großte Teil der Abiturdurchschnittsnote nicht durch das Zentralabitur selbst, sondern in der Qualifikationsphase vorher festgelegt wird, wo keine Vergleichsstudien durchgefuhrt werden. Die BIJU-Studie des Max-Planck-Instituts fur Bildungsforschung offenbarte sehr starke Leistungsruckstande der Gesamtschuler gegenuber Gymnasiasten und sogar Realschulern.

[41]

[42]

Leistungsunterschiede wurden bereits zu Beginn der Klasse 7 festgestellt, die sich noch erheblich bis zum Ende der Klasse 10 vergroßerten. In dieser Klasse eilten nicht nur die Gymnasiasten, sondern auch die Realschuler den Gesamtschulern davon.

[43]

Dass diese Ruckstande der Gesamtschuler bis zum Abitur aufgeholt werden, ist sehr zweifelhaft. Seit der Einfuhrung des Zentralabiturs in NRW zeigen sich auffallige Leistungsunterschiede zwischen Gesamtschulern und Gymnasiasten. Wahrend viele Gymnasiasten sich im Zentralabitur gegenuber ihren Vornoten verbessern, verschlechtern sich viele Gesamtschuler. Im ersten Durchgang des Zentralabiturs in NRW erreichten die Gesamtschuler z. B. in den selbst gewahlten Leistungskursen im Fach Mathematik nur eine durchschnittliche Punktzahl von 4,5 (Note ausreichend -). Bei den Gymnasiasten entsprach der Punktedurchschnitt im selben Fach in den Leistungskursen dagegen 8,1 Punkte.

[44]

Zudem scheitern Gesamtschuler mit Abitur gegenuber denen, die das Abitur am Gymnasium erworben haben, ebenfalls uberproportional haufig im Studium.

[45]

Die Langzeitstudie

LIFE

(Lebensverlaufe von der spaten Kindheit bis ins fruhe Erwachsenenalter) des Erziehungswissenschaftlers

Helmut Fend

hat gezeigt, dass Gesamtschulen die soziale Selektivitat reduzieren konnen. Dennoch hatten

Arbeiterkinder

, die eine hessische Gesamtschule besucht haben, keine besseren Berufschancen als Arbeiterkinder im gegliederten Schulsystem, weil der spatere familiale Einfluss Wirkung entfaltet: ?Solange die Schule intern agieren kann, also die Kinder und Jugendlichen beisammen hat und sie nach Leistungen gruppiert, kann sie die soziale Selektivitat durchaus reduzieren. Wenn es um die weiteren Bildungsstufen geht, um die risikobehafteten Entscheidungen beim Schulabschluss, bei der Ausbildung und bei den Berufslaufbahnen, dann verliert sich dieser schulische Einfluss, und die familiaren Ressourcen in der Gestaltung der Entscheidungen treten in den Vordergrund.“

[46]

[47]

Diese Erkenntnisse bestatigen die soziologische

Elitenforschung

(

Pierre Bourdieu

,

Michael Hartmann

).

- Jurgen Diederich,

Heinz-Elmar Tenorth

:

Theorie der Schule, Ein Studienbuch zu Geschichte, Funktionen und Gestaltung.

Berlin 1997.

- Manfred Bonsch:

Die Gesamtschule. Die Schule der Zukunft mit historischem Hintergrund.

Hohengehren 2006.

- Helmut Fend

:

Gesamtschule im Vergleich: Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs

, Beltz 1982,

ISBN 978-3-407-54126-0

- Hans-Georg Herrlitz

, Dieter Weiland, Klaus Winkel (Hrsg.):

Die Gesamtschule. Geschichte, internationale Vergleiche, padagogische Konzepte und politische Perspektiven

. Grundlagentexte Padagogik. Weinheim 2003.

- Gudrun Schulz-Wensky:

Kooperation im Lehrerteam. Psychologische Untersuchung von Lehrergruppen im Team-Kleingruppen-Modell.

Diss. Koln 1994.

- ↑

Fritz Hoffmann ? Schulreformer

(

Memento

des

Originals

vom 12. Februar 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.fritz-karsen.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.fritz-karsen.de

- ↑

Klaus Hurrelmann:

Das Schulsystem in Deutschland: Das Zwei-Wege-Modell setzt sich durch.

In:

Zeitschrift fur Padagogik, 59, 4.

2013,

S. 455?468

,

abgerufen am 1. September 2019

.

- ↑

Gesamtschulen mussen Schuler ablehnen.

5. Marz 2019,

abgerufen am 31. August 2019

.

- ↑

Statistisches Bundesamt:

Schulerinnen und Schuler nach Schularten im Sekundarbereich I.

In:

Schulen auf einen Blick.

2018,

S. 12, 27, 35

,

abgerufen am 31. August 2019

.

- ↑

Auslandische Schuler.

In:

Schulen auf einen Blick.

2018,

S. 19

,

abgerufen am 29. August 2019

.

- ↑

Weimarer Reichsverfassung von 1919

- ↑

Reichsgrundschulgesetz vom 28. April 1920

- ↑

Kontrollratsdirektive Nr. 54: Grundprinzipien fur die Demokratisierung des Bildungswesens in Deutschland

(

Memento

vom 31. Mai 2005 im

Internet Archive

), 1947 (PDF; 15 kB)

- ↑

a

b

Benjamin Edelstein u. a.:

Schulgeschichte nach 1945.

bpb, 1. Januar 2017,

abgerufen am 29. August 2019

.

- ↑

Schuldorf Bergstraße

- ↑

Empfehlung des Deutschen Bildungsrates vom 31. Januar 1969

- ↑

Geschichte der Walter-Gropius-Schule Berlin

(

Memento

vom 4. April 2017 im

Internet Archive

)

- ↑

Geschichte der Stadtische Gesamtschule Kierspe (GSKI)

- ↑

General-Anzeiger Bonn, 21. Juli 2006

(

Memento

vom 27. September 2007 im

Internet Archive

)

- ↑

Die Gesamtschulen in Bayern.

Bayerisches Kultusministerium,

abgerufen am 29. August 2019

.

- ↑

MSB:

Gesamtschule.

Abgerufen am 31. August 2019

.

- ↑

Oskar Anweiler u. a.:

Bildungspolitik in Deutschland 1945?1990

. bpb, Bonn 1992,

ISBN 3-89331-137-8

,

S.

157–169

.

- ↑

Behorde fur Schule und Berufsbildung:

Schulentwicklungsplan (Referentenenwurf).

2019,

S. 4

,

abgerufen am 29. August 2019

.

- ↑

Gesetz zur Verbesserung der Bildungsqualitat und zur Sicherung von Schulstandorten vom 2. Juli 2003

- ↑

Neue Presse vom 15. Dezember 2001

- ↑

Christopher Onkelbach:

Ausweg aus der Bildungskrise? Gesamtschule als Erfolgsmodell.

29. April 2019,

abgerufen am 2. September 2019

(deutsch).

- ↑

Schuler mit Migrationshintergrund hinken hinterher.

WAZ, 19. Marz 2018,

abgerufen am 31. August 2019

.

- ↑

Ewald Hetrodt, Wiesbaden:

Helene-Lange-Schule: Extras fur Bildungsburger

.

ISSN

0174-4909

(

faz.net

[abgerufen am 1. September 2019]).

- ↑

Wiesbadener Kurier vom 21. August 2007:

?Konnen nicht alle aufnehmen“ ? Wissenschaftler wirft Gesamtschulen ?institutionelle Diskriminierung“ vor

- ↑

a

b

Manfred Tucke:

Psychologie in der Schule ? Psychologie fur die Schule.

LIT Verlag, 2005; S. 126

- ↑

Stellungnahme vom 26. November 2002

- ↑

Leistungsstarke Gesamtschulen

in Heft 57/2007 der

Blauen Reihe der Gemeinnutzigen Gesellschaft Gesamtschule e. V.

(

Memento

vom 5. Juli 2007 im

Internet Archive

)

- ↑

Bezirksregierung Dusseldorf:

Bericht uber die Ergebnisse aus den Abfragen zum Zentralabitur Mathematik 2009

- ↑

Schulministerium NRW:

Leitlinien Gesamtschulen.

Januar 2017,

abgerufen am 30. August 2019

.

- ↑

Notenvergabe: Zusatzlich werden die Noten in allen Fachern, also nicht nur den kursdifferenzierten, in A und B differenziert, wobei B fur das Gymnasialniveau steht, A fur das Haupt- und Realniveau, wodurch sich eine absteigende Reihe von B1 bis A6 ergibt; B4 ist dabei identisch mit der Note A1. In der Praxis wird die Note A1 selten vergeben und auch an Schuler der II-Kurse wird die Note B4 vergeben, wahrend Leistungen schlechter als B4 in allen drei Kursen mit A-Noten bewertet werden. Eine eher inoffizielle Differenzierung war die Bewertung der Leistungen entsprechend der Noten A2 und A3 als Real-, der Note A4 als Hauptschul- sowie die Noten A5 und A6 als unter Hauptschulniveau liegend. Am Ende eines Halbjahres wurden die erzielten A- und B-Noten eines Schulers dann zur Grundlage einer moglichen Auf- oder Abstufung innerhalb des Kurssystems genommen. Am Ende der Klassen 9 und 10 wurde anhand der A- und B-Noten uber die Erteilung eines Haupt- bzw. Realschulabschlusses oder den Zugang zur Oberstufe entschieden.

- ↑

Neue Noten an Stadtteilschulen.

Die Welt, 30. Juni 2011,

abgerufen am 31. August 2019

.

- ↑

Baden-Wurttembergischer Handwerkstag:

Bildungsreform: Konsequenzen aus Pisa

vom 1. August 2002

- ↑

PISA bringt fur Handwerk Hiobsbotschaften aus der Hauptschule.

In:

www.handwerk-bw.de.

Handwerk in Baden-Wurttemberg, archiviert vom

Original

am

16. Februar 2009

;

abgerufen am 1. Marz 2008

.

- ↑

Elsbeth Stern

und

Ilonca Hardy

(2004):

Differentielle Psychologie des Lernens in Schule und Ausbildung.

In: Birbaumer et al.:

Enzyklopadie der Psychologie

? Themenbereich C: Theorie und Forschung ? Serie VIII: Differentielle Psychologie und Personlichkeitsforschung ? Band 5 Theorien und Anwendungsfelder. Hogrefe Verlag:

ISBN 3-8017-0534-X

, S. 580

- ↑

Georg Blume:

Deutschland macht dumm

TAZ vom 6. Dezember 2004

war am 30. Marz 2008 auch online verfugbar

- ↑

Georg Blume:

Unglucklich auf eins: Hongkong

TAZ vom 9. Dezember 2004

war am 30. Marz 2008 auch online abrufbar

- ↑

Thelma von Freymann:

Zur Binnenstruktur des finnischen Schulwesens

, in: Freiheit der Wissenschaft, 2/2002, Juni 2002

(PDF; 59 kB)

- ↑

Ehmke et al., 2004, In: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.): PISA 2003 ? Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland ? Ergebnisse des 2. internationalen Vergleiches, Munster/New York: Waxmann, S. 245

- ↑

Ehmke et al., 2004, In: PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.): PISA 2003 ? Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland ? Ergebnisse des 2. internationalen Vergleiches, Munster/New York: Waxmann, S. 244

- ↑

Olaf Koller:

Gesamtschule ? Erweiterung statt Alternative.

In: Cortina, K. S.; J. Baumert; A. Leschinsky; K. U. Mayer; L. Trommer (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Uberblick. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2003; S. 458?486.

- ↑

BIJU-Studie der Max-Planck-Gesellschaft

(

Memento

vom 29. September 2011 im

Internet Archive

)

- ↑

Gesamtschule ist noch schlechter als ihr Ruf

, Welt-Online-Artikel vom 5. Oktober 1999 mit Bezug auf die BIJU-Studie des Max-Planck-Instituts fur Bildungsforschung

- ↑

Elternverein Nordrhein-Westfalen e. V.:

Gesamtschule ungeschminkt ? Alarm! Wissenschaftliche Untersuchungen integrierter Gesamtschulen im Uberblick.

Stellungnahme zur Gesamtschule des Elternvereins NRW, Februar 2000

- ↑

Ministerium fur Schule und Weiterbildung NRW:

Zentralabitur an Gymnasien und Gesamtschulen ? Ergebnisse 2010

(

Memento

vom 11. September 2011 im

Internet Archive

) (PDF; 206 kB)

- ↑

Ulrich Heublein, Christopher Hutzsch, Jochen Schreiber, Dieter Sommer, Georg Besuch:

Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkommlichen Studiengangen ? Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08

, HIS-Projektbericht, Dezember 2009; Seite 66 (PDF; 5,6 MB)

- ↑

Helmut Fend:

Die Herkunft entscheidet uber den Erfolg

, zeit.de vom 3. Januar 2008 (abgerufen am 22. Mai 2009)

- ↑

Jochen Leffers:

Gesamtschule folgenlos, Bildung wird vererbt.

Spiegel online, 3. Januar 2008,

abgerufen am 31. August 2019

.