1513

Als

Geburtshilfe

, auch

Geburtskunde

,

Tokologie

oder

Obstetrik

genannt, bezeichnet man die Fachrichtung der

Medizin

, die sich mit der Uberwachung von

Schwangerschaften

sowie der Vorbereitung, Durchfuhrung und Nachbehandlung von

Geburten

sowie eventuell notwendiger

Operationen

im Zusammenhang damit befasst. Ebenfalls gehort dazu die Tatigkeit von

Hebammen

und Entbindungspflegern. Sie ist auch ein Teilgebiet der

Frauenheilkunde

(Gynakologie). Ein Ausuber der Geburtshilfe wird als

Geburtshelfer

(fruher auch franzosisch

Accoucheur

oder deutsch

Hebarzt

) bezeichnet.

Die Geburtshilfe in der Antike durch andere Frauen ist in der Kleinkunst uberliefert. Moglicherweise dienten Terrakottafigurinen mit Geburtshilfeszenen dazu, die zustandigen Gottheiten um Beistand zu bitten oder die Schwangeren zu beruhigen.

Papyri

(wie der sogenannte

Papyrus Kahun

) belegen fur das

Alte Agypten

[1]

neben der gynakologischen auch die geburtshilfliche Heilkunde. Die Geburtshilfe (

Maieutik

) galt in der Antike als Teil der arztlichen Kunst und wurde vor allem von Arztinnen und den davon oft nicht streng unterschiedenen Hebammen praktiziert.

[2]

Geburtshilfeszene, Terrakotta, zypro-archaisch (ca. 750?475 v. Chr.), Zypernmuseum, Nikosia

Geburtshilfeszene, Terrakotta, zypro-archaisch (ca. 750?475 v. Chr.), Zypernmuseum, Nikosia

Des Weiteren ist aus der turkischen Mythologie und dem Tengrismus

Kubey

als Gottin der Geburt und der Kinder bekannt.

Bis in die Neuzeit war die praktische Geburtshilfe eine reine Frauendomane, wobei Manner sich in theoretischen Schriften durchaus mit dem Thema befassten, auch

Hippokrates

.

Meyers Konversationslexikon

(1889) urteilte uber die mittelalterliche Hilfe fur Gebarende:

?Im christlichen Abendland befand sich die Geburtshilfe nur in Handen ununterrichteter Weiber oder hochstens mannlicher Pfuscher. Man begnugte sich oft damit, in schwierigen Fallen Geistliche zu Gebarenden zu rufen, welche durch aberglaubische Mittel Hilfe zu leisten versuchten.“

Diese Sicht ist jedoch nur zum Teil richtig. Schon im 12. Jahrhundert gab es mit dem

Trotula

-Ensemble ein ausfuhrliches Werk uber verschiedene Aspekte der Frauenheilkunde inklusive Geburtshilfe und

Sauglingspflege

. Das Hauptwerk

Trotula major

war von einer Arztin aus der

Schule von Salerno

verfasst worden. Es fand im spaten Mittelalter weite Verbreitung in ganz Europa und galt bis in die Fruhe Neuzeit als Standardwerk.

[3]

Etwa 200 Handschriften, davon zahlreiche Ubersetzungen in Landessprachen, sind heute noch erhalten.

[4]

[5]

Im spaten Mittelalter und der fruhen Neuzeit erstreckte sich die Tatigkeit von zunehmend besser ausgebildeten Hebammen auch auf die Gynakologie.

[6]

Eine der ersten Hebammenordnungen, wie sie fur das 16. Jahrhundert haufiger nachweisbar sind, erließ 1480 der im

Hochstift Wurzburg

regierende Bischof

Rudolf von Scherenberg

(Bereits seit 1432 hatten Hebammen in

Wurzburg

einen Eid zu leisten).

[7]

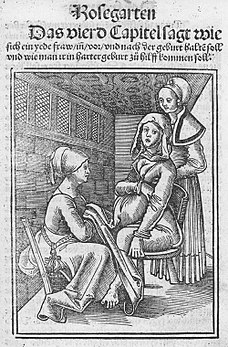

1513 erschien ein Lehrbuch fur Hebammen mit dem Titel

Der swangern Frawen und Hebammen Rosengarten

. Darin wird die

Kopflage

des Kindes als beste Geburtsposition bezeichnet ? was nichts Neues war ?, die zweitbeste sei die Fußlage.

Das Prinzip der Seiltechnik im 16. Jahrhundert

Mit dem 16. Jahrhundert begann die Geburtshilfe medizinischer Ausrichtung Gestalt anzunehmen. Mannliche Geburtshelfer waren zu dieser Zeit noch eine Seltenheit, doch betatigten sich Manner ab der zweiten Halfte des Jahrhunderts zunehmend bei schweren Geburten. So etwa

Ambroise Pare

und dessen Schuler

Jacques Guillemeau

.

[8]

Der Konig

Ludwig XIV.

zog bei der Entbindung seiner Geliebten,

Louise de La Valliere

, einen

Wundarzt

aus

Arles

hinzu, der danach offiziell zum Geburtshelfer des Hofes ernannt wurde. In Deutschland blieb die Geburtshilfe weiterhin Domane der Hebammen, die keine formliche Ausbildung erhielten und ihr Wissen mundlich weitergaben. Außerdem gab es einige Fachbucher.

Meyers Konversationslexikon

(1889) bezeichnete die Schrift

Neues Hebammenlicht

(1701) des Hollanders

Hendrik van Deventer

(1651?1724) als erstes wissenschaftliches Werk zum Thema und bemerkte dazu, dieser ?suchte ferner den Gebrauch der morderischen zur Zerstuckelung des Kindes benutzten Instrumente zu vermindern“.

Zu den bedeutenden franzosischen Geburtshelfern im 17. und 18. Jahrhundert zahlen zum Beispiel die Arzte

Francois Mauriceau

,

Paul Portal

(um 1650 bis 1703) und

Guillaume Mauquest de La Motte

(1655?1737).

[9]

Im 18. Jahrhundert wurde die

Geburtszange

erfunden, die wie die anderen Instrumente im Allgemeinen nur von Arzten benutzt werden durfte. An den deutschen Universitaten wurde, franzosischen und englischen Entwicklungen folgend, der geburtshilfliche Unterricht der ?Hebammenkunst“ im 18. Jahrhundert als selbstandiges Lehrfach etabliert.

[10]

1741 bot

Philipp Adolph Bohmer

an der Medizinischen Fakultat der

Universitat Halle

Kurse in Geburtshilfe an. Der irische Geburtshelfer Fielding Ould (1710?1789) schrieb 1742 ein bedeutendes Lehrbuch der Obstetrik und gilt als Mitbegrunder der Lehre von der

Geburtsmechanik

.

[11]

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden in England die ersten Geburten kunstlich eingeleitet. Die Methode der

Sectio caesarea

war zwar schon in der Antike bekannt, allerdings wurde eine Schnittentbindung bis in die Neuzeit nur in lebensbedrohlichen Notfallen durchgefuhrt, so oft an gerade gestorbenen Muttern, um durch den Kaiserschnitt noch das Kind zu retten.

Eine der haufigsten Maßnahmen bei Komplikationen unter der Geburt war fruher die sogenannte

Wendung

, bei der Hebamme oder Arzt mit der Hand versuchen, das Kind im Mutterleib zu drehen, sodass es den Geburtskanal in gunstiger Stellung passieren kann. Im 19. Jahrhundert konnte die Gebarende eine

Narkose

mit

Chloroform

erhalten; dadurch wurde eine zunachst physiologische Geburt jedoch erschwert, wenn nicht sogar unmoglich. Daher kam dann oft die Zange (Forzeps) zum Einsatz, einen Kaiserschnitt konnten nur spezialisierte Chirurgen ausfuhren. Doch mitunter war fur das Kind keine Hilfe mehr moglich. Aus

Meyers Konversationslexikon

:

?Am ubelsten ist die Gesichtslage, welche sich, wenn der Geburtshelfer rechtzeitig zur Stelle ist, in eine Schadel- oder durch Wendung in eine Fußlage verwandeln laßt. Ist dagegen der Kopf des Kindes im Becken bereits festgekeilt, so bleibt nichts ubrig, als den Kopf zu durchbohren (Perforation) oder zu zerbrechen (Kranioklasis) und dann die Geburt mit der Zange zu beenden. Die Ausfuhrung der Wendung steht gesetzlich der Hebamme nur dann zu, wenn arztliche Hilfe nicht binnen notwendiger Frist zu erreichen ist. Das Anlegen der Zange oder gar das Toten des Kindes durch

Perforation

ist nur dem Arzt gestattet.“

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die meisten Geburten Hausgeburten, bei denen eine Hebamme die Geburtshilfe leistete.

Im 18. Jahrhundert wurden die ersten Entbindungshauser und Lehranstalten (

Gebaranstalten

,

Accouchierhauser

) fur Hebammen und Geburtshelfer eingerichtet. In

Straßburg

gab es, als eigene geburtshilfliche Anstalt gegrundet 1727,

[12]

1728 die erste Entbindungsanstalt, in

London

im Jahr 1739. In Deutschland entstand die erste Hebammenschule 1751 in der Berliner

Charite

; in diesem Jahr gab es auch das erste Gebarhaus in Gottingen, das von

Johann Georg Roederer

, dem ersten deutschen Professor der Geburtshilfe, gegrundet wurde. Unter den Arzten entbrannte Anfang des 19. Jahrhunderts ein Streit daruber, ob die naturliche Geburt oder die Zangengeburt mehr Vorteile habe. Auch die große Bedeutung der

Hygiene

war zu dieser Zeit noch unbekannt, so dass in den Entbindungshausern zunachst mehr Mutter im

Kindbett

am

Wochenbettfieber

starben als bei Hausgeburten. Erst die Verpflichtung des medizinischen Personals zum Handewaschen vor und nach einem Kontakt sowie das Desinfektionsmittel

Karbol

ließ die Zahl der Infektionen dann deutlich zuruckgehen.

1853 setzte der Anasthesist John Snow bei der Entbindung der Konigin Viktoria von ihrem Sohn Leopold zum ersten Male die Chloroformnarkose in der Geburtshilfe ein. Im Weiteren wurden Dutzende von einschlafernden Mitteln gegen den Geburtsschmerz eingesetzt sowie Betaubungsmittel unter die Haut, in die Venen, in Muskeln oder ruckenmarksnah eingespritzt. Die Technik der schmerzlindernden Betaubung wurde zunehmend perfektioniert.

Zu den Fortschritten der Geburtshilfe im 19. Jahrhundert gehorten ab Jahrhundertmitte verbesserte Methoden (etwa von

Franz Schuh

) zur Behandlung von kompletten Dammrissen, 1853 die Einfuhrung des Handgriffs von

Crede

zum Ausdrucken der Plazenta, 1880 die Einfuhrung der

Credeschen Augenprophylaxe

, Verbesserungen des klassischen Kaiserschnittes durch

Ferdinand Adolf Kehrer

und

Max Saenger

1882, 1892 die grundlegenden bakteriologischen Arbeiten von

Albert Doderlein

uber das

Puerperalfieber

und das ab Mitte des Jahrhunderts langsame Sichdurchsetzen der Erkenntnis von Semmelweis, die Neueinfuhrung der bereits 1777 von Jean Rene Sigault (* um 1750) erstmals durchgefuhrten Symphyseotomie

[13]

durch

Adolphe Pinard

und

Paul Zweifel

1892/1893, 1895 der vaginale Kaiserschnitt von

Alfred Duhrssen

, 1897 die konservative Behandlung der

Eklampsie

durch

Vasilij? Stroganov

(1857?1928), Arbeiten von

Gustav Adolf Michaelis

und

Carl Conrad Theodor Litzmann

uber das Becken, seine Deformitaten und den Geburtsmechanismus, und um 1898 die Ersetzung der Symphyseotomie durch die Pubotomie durch P. Bonardi und Giovanni Calderini (1841?1920).

[14]

Zu den bekannten Geburtshelfern des 19. Jahrhunderts gehorte auch

Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels

, der Herausgeber eines 7-bandigen Werkes.

[15]

Im Laufe des 20. Jahrhunderts verlagerte sich ein Großteil der Geburten in die

Kliniken

.

Das Reichshebammengesetz von 1938 hingegen verfugte in Deutschland die staatliche Anerkennung der Hebammen und gab der

Hausentbindung

den Vorzug. Hebammen wie auch

Padiater

und

Entbindungsstationen

in den Kliniken wurden verpflichtet, die Familien zu beobachten, Fehlbildungen und Krankheiten von neu geborenen Kindern zu melden.

Auch der englische Arzt

Grantly Dick-Read

wandte sich gegen den Trend und warnte seit den 1930er Jahren davor, dass kein Narkosemittel fur Mutter und Kind vollig gefahrlos sei, da Betaubungsmittel ?bis zu einem gewissen Grad eben doch Gifte sind“. Mit ihm begann nach dem

Zweiten Weltkrieg

einigen Orts, gegen den erbitterten Widerstand der Arzteschaft, ein ?Mehr Seele in der Geburtshilfe“, die heute nicht mehr als Teilgebiet der

Chirurgie

gilt.

[16]

Dennoch sank seit den 1950er Jahren die Anzahl der Hausgeburten in Deutschland kontinuierlich. Ein wesentlicher Grund dafur war, dass seit 1968 die Krankenkassen die Kosten einer klinischen Geburt ubernahmen.

[17]

Ab den 1970er Jahren wurden von Hebammen betreute Hausgeburten in Deutschland mehr und mehr zur Seltenheit.

Bis 2012 fuhrte die Zunahme der klinischen Entbindungen in einigen Industrielandern daruber hinaus zu einer stark vermehrten Zahl von

Kaiserschnittgeburten

. So gab es 2010 in Deutschland 209.441 Kaiserschnittentbindungen, das entspricht fast 32 Prozent aller 656.390 Entbindungen im Krankenhaus.

[18]

Demgegenuber waren es 2000 noch 160.183 Kaiserschnittentbindungen von insgesamt 746.625 Entbindungen, also 21,5 Prozent, 1995 nur 131.921 Kaiserschnittentbindungen, was weniger als 18 Prozent entsprach; 1991 betrug der Anteil nur 15,3 Prozent.

[19]

Im Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010 sank somit die Anzahl aller Geburten um uber 12 Prozent, wahrend zugleich die Zahl an Kaiserschnitten absolut um fast 31 Prozent stieg.

[20]

Ihr Anteil hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt, von etwa ein Siebtel auf annahernd ein Drittel.

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. So kommt in

Sachsen

derzeit nur etwa jedes funfte Kind per Kaiserschnitt zur Welt, in

Nordrhein-Westfalen

dagegen mehr als jedes dritte. Innerhalb Nordrhein-Westfalens wiederum betrug um das Jahr 2010 die Kaiserschnittrate in Aachen 36 %, wahrend sie in Monchengladbach, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Euskirchen nur zwischen 22 und 23 % lag.

[21]

Neue Studienergebnisse stellen fest, dass 2010 die Kaiserschnittrate der Kreise und kreisfreien Stadte in Deutschland zwischen 17 % in Dresden und 51 % in Landau in der Pfalz variierte ? also um das Dreifache.

In Osterreich wurde 2012 mit 31,5 Prozent fast jedes dritte Baby per Kaiserschnitt zur Welt gebracht, doppelt so oft wie 15 Jahre fruher. In einigen Geburtskliniken lag die Kaiserschnittrate uber 50 Prozent.

[22]

Die internationale Vereinigung der Gynakologie und Geburtshilfe (

FIGO

) außerte sich kritisch zu dieser Entwicklung.

[23]

?Gegenwartig ist aufgrund dessen, dass es keine eindeutigen Vorteile gibt, die Ausubung einer Kaiserschnittentbindung aus nicht-medizinischen Grunden ethisch nicht gerechtfertigt.“

Kritiker der steigenden Tendenz zu Kaiserschnitten ? insbesondere wenn es sich dabei um ?ungeplante“ handelt (sekundare Sectiones) ? vermuten einen wesentlichen Anreiz dazu durch die Vergutungspraxis des geanderten Gesetzes in Deutschland, weil dabei die Kliniken einen uberproportionalen okonomischen Vorteil gegenuber konventionellen Geburten und auch noch gegenuber ?geplanten“ (primaren) Kaiserschnitten haben.

[24]

[25]

Die

Weltgesundheitsorganisation

(WHO) nahm 2014 zur Vermeidung und Beseitigung von Geringschatzung und Misshandlung bei Geburten in geburtshilflichen Einrichtungen Stellung. Sie erklarte, dass die

Geringschatzung und die Misshandlung unter der Geburt

in internationalen Abkommen als wichtiges Thema im Rahmen der Menschenrechte gesetzt ist. Sie forderte eine Erfassung und Erforschung von

Gewalt in der Geburtshilfe

und betonte das Recht von Frauen auf ?eine wurdevolle, wertschatzende Gesundheitsvorsorge fur die gesamte Schwangerschaft und Geburt“. Dies kann laut WHO unter anderem Folgendes beinhalten (ohne jedoch darauf beschrankt zu sein): soziale Unterstutzung durch eine von der Frau ausgewahlten Begleitperson, Mobilitat, Zugang zu Essen und Trinken, Einhaltung der Schweigepflicht und der Intimsphare, Einholung einer vollumfanglich informierten Einverstandniserklarung, Information der Frauen uber deren Rechte, Entschadigungsmechanismen nach Verstoßen gegen deren Rechte und die Sicherstellung eines hohen professionellen Standards in der klinischen Versorgung.

[26]

[27]

- Soranos von Ephesos

, um 100 n. Chr., griechischer Arzt in Rom, Verfasser des ersten Hebammenlehrbuches

Gynakologie

- Abulcasis

(936?1013), andalusischer Arzt und Wissenschaftler, der sich insbesondere mit Chirurgie, aber auch mit Frauenheilkunde und Geburtshilfe

[28]

befasste

- Trota von Salerno

, 11. oder 12. Jahrhundert, italienische Arztin und Verfasserin mehrerer Abhandlungen und Werke, z. B.

Passionibus Mulierum Curandorum

- Eucharius Rosslin der Altere

, 1470?1526, deutscher Arzt, Verfasser des Lehrbuchs

Der schwangeren Frauen und Hebammen Rosegarten

- Louyse Bourgeois

, 1563?1636, Hebamme am franzosischen Konigshof, Vorreiterin der Geburtshilfe der Neuzeit und Verfasserin eines Hebammenbuches

- Justine Siegemundin

, 1636?1705, deutsche Hebamme am brandenburgischen Hof, veroffentlichte 1690 das erste Lehrbuch fur Hebammen

- Andre Levret

(1703?1780), franzosischer Chirurg und Geburtshelfer,

Accoucheur de la Cour

in Paris.

- Josepha von Siebold

(1771?1849), deutsche Geburtshelferin

- James Young Simpson

, 1811?1870, schottischer Arzt, Professor fur Geburtshilfe und 1847 Begrunder der Chloroform-Anasthesie sowie der geburtshilflichen Anasthesie.

- Ignaz Semmelweis

, 1818?1865, ungarischer Arzt, Einfuhrung von

Hygienemaßnahmen

in der Geburtshilfe

- Carl Braun von Fernwald

, 1822?1891, osterreichischer Gynakologe, von 1849 bis 1853 als Nachfolger von

Ignaz Semmelweis

Assistent bei

Johann Klein

an der I. Geburtshilflichen Universitatsklinik Wien.

- Louise McIlroy

(1874?1968), schottische Arztin und Gynakologin. Erste in Medizin promovierte Frau, erste weibliche Medizinprofessorin im Vereinigten Konigreich.

- Carl Joseph Gauß

, 1875?1957, deutscher Gynakologe und Hochschullehrer, Einfuhrung des Dammerschlafs in die Geburtshilfe

- August Mayer

, 1876?1968, deutscher Arzt, Mitbegrunder der

psychosomatischen

Gynakologie

- Grantly Dick-Read

, 1890?1959, englischer Arzt, Verfechter der naturlichen Geburt

- Fernand Lamaze

, 1891?1957, franzosischer Arzt, setzte sich ein fur eine schmerzarme Geburt

- Frederick Leboyer

, 1918?2017, franzosischer Arzt, Wegbereiter der sanften Geburt, auch fur das Neugeborene

- Eva Reich

, 1924?2008, austro-amerikanische Arztin, Arbeitsthemen u. a.

sanfte Geburt

sowie Behandlung von sogenannten

Schreibabys

- Erich Saling

, 1925?2021, deutscher Arzt, gilt als Vater der

Perinatalmedizin

- Michel Odent

, * 1930, franzosischer Arzt und Schuler von Frederick Leboyer

- Ina May Gaskin

, * 1940, US-amerikanische Hebamme, Grunderin der ?Farm“ in Tennessee, Autorin von

Spirituelle Hebamme

und

Die selbstbestimmte Geburt

- Ingeborg Stadelmann

, * 1956, deutsche Hebamme und Autorin

- Friederike zu Sayn-Wittgenstein

, * 1961, Hebamme und Professorin fur Pflege- und

Hebammenwissenschaft

an der

Hochschule Osnabruck

- Eva Cignacco

, * 1961, die erste Schweizer Hebamme, die doktorierte und der Hebammenwissenschaft in der Schweiz zum Durchbruch verhalf

- Lucia Aschauer:

Gebarende unter Beobachtung. Die Etablierung der mannlichen Geburtshilfe in Frankreich (1750?1830).

Campus Verlag, Frankfurt am Main / New York 2020,

ISBN 978-3-593-50955-6

(=

Geschichte und Geschlechter

, Band 71).

- Heinrich Fasbender:

Geschichte der Geburtshulfe.

Jena 1906; Neudruck Hildesheim 1964.

- Carl J. Gauss

, Bernhard Wilde:

Die deutschen Geburtshelferschulen. Bausteine zur Geschichte der Geburtshilfe.

Banaschewski, Munchen / Grafelfing 1956.

- Jacques Gelis:

Sage-femmes et accoucheurs: l’obstetrique populaire aux XVII

e

et XVIII

e

siecle.

In:

Annales

, Band 32, 1977, S. 927?957.

- Edward W. Jenks:

Die Gynakologie des Alterthums.

Nach dem Englischen bearbeitet von

Ludwig Kleinwachter

. In:

Deutsches Archiv fur Geschichte der Medicin und medicinische Geographie.

Band 6, 1883,

ZDB

-ID

527039-x

, S. 41?55;

Textarchiv ? Internet Archive

und 251?268;

Textarchiv ? Internet Archive

. Neudruck: Olms, Hildesheim / New York 1971.

- Gustav Klein (Hrsg.):

Alte und neue Gynakologie. Festgabe fur

Franz von Winckel

.

Lehmann, Munchen 1936. ? Inhalt: Bildliche Darstellung der weiblichen Anatomie vom 9. Jahrhundert bis Vesal, Beruhmte Geburtshelfer des 16. und 17. Jahrhunderts, Der Unterschied in der Geburtsdauer bei japanischen und europaischen Frauen.

- Britta-Juliane Kruse:

Verborgene Heilkunste. Geschichte der Frauenmedizin im Spatmittelalter.

(Philosophische Dissertation FU Berlin 1994:

Verborgene Heilkunste. Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Handschriften und Drucken des 15. und 16. Jahrhunderts

). De Gruyter, Berlin / New York 1996,

ISBN 3-11-014704-1

(=

Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte

, Band 5; zugleich:

Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Volker.

Band 239).

- Heinrich Martius

:

Lehrbuch der Geburtshilfe.

6. Auflage. Thieme, Stuttgart 1964.

- Andre Pecker:

Gynakologie und Geburtshilfe vom Altertum bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts.

In:

Illustrierte Geschichte der Medizin.

Deutsche Bearbeitung von

Richard Toellner

und anderen. Sonderauflage Salzburg 1986, II, S. 1002?1053.

- Rainer Poppinghege:

Zwischen Hausgeburt und Hospital. Zur Geschichte der Geburtshilfe und Frauenheilkunde.

Schmitz u. Sohne, Wickede 2005.

- Friederike zu Sayn-Wittgenstein

(Hrsg.):

Geburtshilfe neu denken. Bericht zur Situation und Zukunft des Hebammenwesens in Deutschland.

Hans Huber, Bern 2007,

ISBN 978-3-456-84425-1

.

- Friederike zu Sayn-Wittgenstein (Hrsg.):

Handbuch

Hebammenkreißsaal

. Von der Idee zur Umsetzung.

Verbund Hebammenforschung ?

Fachhochschule Osnabruck

? Fakultat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Osnabruck 2007,

ISBN 978-3-00-017371-4

.

- Daniel Schafer

:

Geburtshilfe.

In:

Werner E. Gerabek

, Bernhard D. Haage,

Gundolf Keil

, Wolfgang Wegner (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte.

De Gruyter, Berlin / New York 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 463?464.

- Margaret Schleissner:

Pseudo-Albertus Magnus: ‘Secreta mulierum’. Ein spatmittelalterlicher Prosatraktat uber Entwicklungs- und Geburtslehre und die Natur der Frauen.

In:

Wurzburger medizinhistorische Mitteilungen.

Band 9, 1991, S. 115?124.

- Peter Schneck

:

Frauenheilkunde (Neuzeit).

In:

Werner E. Gerabek

, Bernhard D. Haage,

Gundolf Keil

, Wolfgang Wegner (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte.

De Gruyter, Berlin / New York 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 429?435.

- Hans-Christoph Seidel:

Eine neue ?Kultur des Gebarens‘: die Medikalisierung von Geburt im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland

(Philosophische Dissertation Bielefeld). Franz Steiner, Stuttgart 1998,

ISBN 3-515-07075-3

(=

Medizin, Gesellschaft und Geschichte.

Beiheft 11).

- ↑

Felix Reinhard:

Gynakologie und Geburtshilfe der altagyptischen Papyri, II.

In:

Sudhoffs Archiv.

Band 10, 1917, S. 124?161.

- ↑

Britta-Juliane Kruse:

Frauenheilkunde (Antike und Mittelalter).

In:

Werner E. Gerabek

, Bernhard D. Haage,

Gundolf Keil

, Wolfgang Wegner (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte.

De Gruyter, Berlin / New York 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 423?429, hier: S. 423.

- ↑

Zur mittelalterlichen Geburtshilfe vgl. auch Rolf M. Kully:

Philologie und Obstetrik (zu ?

Parzival

“ 109, 5).

In:

Amsterdamer Beitrage zur alteren Germanistik.

Band 16, 1981, S. 91?97.

- ↑

Monica H. Green

:

Who/what is “Trotula”?

(PDF) 2008.

- ↑

Monica H. Green:

Obstetrical and gynecological texts in Middle English.

In:

Studies in the Age of Chaucer.

Band 14, 1992, S. 53?88.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 20.

- ↑

Peter Kolb:

Das Spital- und Gesundheitswesen.

In: Ulrich Wagner (Hrsg.):

Geschichte der Stadt Wurzburg.

4 Bande, Band I-III/2 (I:

Von den Anfangen bis zum Ausbruch des Bauernkriegs.

2001,

ISBN 3-8062-1465-4

; II:

Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Ubergang an das Konigreich Bayern 1814.

2004,

ISBN 3-8062-1477-8

; III/1?2:

Vom Ubergang an Bayern bis zum 21. Jahrhundert.

2007,

ISBN 978-3-8062-1478-9

), Theiss, Stuttgart 2001?2007, Band 1, 2001, S. 386?409 und 647?653, hier: S. 408 f.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 22.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 25.

- ↑

Peter Schneck:

Frauenheilkunde (Neuzeit).

In:

Enzyklopadie Medizingeschichte.

2005, S. 434.

- ↑

Axel W. Bauer

:

Ould, Sir Fielding.

In:

Werner E. Gerabek

, Bernhard D. Haage,

Gundolf Keil

, Wolfgang Wegner (Hrsg.):

Enzyklopadie Medizingeschichte.

De Gruyter, Berlin / New York 2005,

ISBN 3-11-015714-4

, S. 1085.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 28.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 33.

- ↑

Paul Diepgen

,

Heinz Goerke

:

Aschoff

/Diepgen/Goerke: Kurze Ubersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.

7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Gottingen/Heidelberg 1960, S. 39 und 51?52.

- ↑

Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels

:

Beitrage zur Geburtskunde und Gynakologie.

7 Bande. Wurzburg 1854?1873.

- ↑

Geburt ist Arbeit

. In:

Der Spiegel

.

Nr.

23

, 1955 (

online

).

- ↑

Melanie B. Weber:

Die 10 besten Grunde fur eine Hausgeburt.

(

Memento

vom 10. November 2013 im

Internet Archive

) zehn.de. Die Besten Listen.

- ↑

Fast ein Drittel aller Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt.

(

Memento

vom 15. November 2013 im

Internet Archive

)

Statistisches Bundesamt

, Pressemitteilung, Nr. 098, 19. Marz 2012.

- ↑

Anteil der Entbindungen durch Kaiserschnitt steigt auf fast 30 %.

(

Memento

vom 10. Juni 2007 im

Internet Archive

)

Statistisches Bundesamt

, Pressemitteilung, 7. Februar 2007.

- ↑

Faktencheck Kaiserschnitt.

Kaiserschnittgeburten ? Entwicklung und regionale Verteilung

. Bertelsmann Stiftung, 2012.

- ↑

In NRW haufig Kaiserschnitt.

In:

Rheinische Post

.

5. Juni 2010, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

12. Februar 2013

;

abgerufen am 2. April 2018

.

- ↑

Laila Daneshmandi:

Jede dritte Geburt mit Kaiserschnitt.

(

Memento

des

Originals

vom 10. November 2013 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/kurier.at

In:

Kurier.at

, 23. November 2012.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/kurier.at

In:

Kurier.at

, 23. November 2012.

- ↑

FIGO, Komitee fur die ethische Aspekte der menschlichen Fortpflanzung und Gesundheit der Frauen: Statement des Komitees zur Veroffentlichung der vorliegenden ethischen Richtlinien 1998. In:

Geburtshilfe und Frauenheilkunde

, 59, 1999, S. 123?127.

- ↑

Techniker Krankenkasse

(

Memento

vom 16. September 2016 im

Internet Archive

)

- ↑

Suddeutsche Zeitung (2010)

- ↑

Prevention and elimination of disrespect and abuse during childbirth.

Abgerufen am 10. Dezember 2023

(britisches Englisch).

- ↑

Vermeidung und Beseitigung von Geringschatzung und Misshandlung bei Geburten in geburtshilflichen Einrichtungen.

(PDF) In:

WHO/RHR/14.2, deutschsprachige Fassung.

WHO, 2015,

abgerufen am 10. Dezember 2023

.

- ↑

Martin S. Spink:

Arabian Gynaecological, Obstetrical and Genito-Urinary Practice illustrated from Albucasis.

In:

Proceedings of the Royal Society of Medicine.

Band 30, 1937, S. 653?671.