Fusion im Gegensatz zur

Dismembration

Fusion im Gegensatz zur

Dismembration

Eine

Fusion

(auch

Verschmelzung

oder

Zusammenschluss

) ist der Zusammenschluss von

Staaten

, die dabei ihre bisherige Staatlichkeit aufgeben. Sie erfolgt grundsatzlich zwischen gleichberechtigten Partnern, die gemeinsam einen neuen Staat bilden.

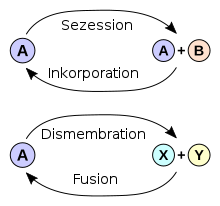

Die Fusion unterscheidet sich von der

Inkorporation

, bei der ein

Volkerrechtssubjekt

einem anderen beitritt, dessen

volkerrechtliche

Identitat davon nicht beruhrt wird. Im Unterschied zur Inkorporation entsteht ein neues Volkerrechtssubjekt, welches rechtlich mit keinem seiner Vorgangerstaaten identisch ist und nach einer Formulierung des Volkerrechtlers

Max Huber

auf alle beteiligten Staaten ?einen extinktorischen Effekt“ hat.

[1]

Fusion und Inkorporation erfolgen gemeinhin friedlich. Ein

gewaltsamer

Anschluss eines Staates an einen anderen heißt

Annexion

.

Gegenbegriff

zur Fusion ist die

Dismembration

, bei der ein Staat

in toto

in zwei oder mehrere

neue Staaten

zerfallt und anschließend nicht mehr existiert.

[2]

Lost sich nur ein

Territorium

aus einem Staat, der aber fortbesteht, spricht man von einer

Sezession

.

Keine Fusion liegt im Falle einer

Personalunion

vor, wenn derselbe Herrscher als

Staatsoberhaupt

verschiedener Territorien fungiert, die aber ihre Eigenstaatlichkeit behalten. Auch der Beitritt zu einem

Staatenbund

oder die Ubertragung von

Souveranitatsrechten

auf eine

supranationale

Organisation ist keine Fusion. Die Ubergange sind jedoch fließend.

[3]

Im 18. Jahrhundert fusionierten die

13 Kolonien

, die sich am 4. Juli 1776 von

Großbritannien

auf dem Weg einer Sezession losgelost hatten, zu den

Vereinigten Staaten von Amerika

. Ihre staatenbundische Verfassung, die

Konfoderationsartikel

von 1781, wurde durch die

Verfassung der Vereinigten Staaten

abgelost, die 1789 in Kraft trat.

[4]

Im 19. Jahrhundert entstanden in Europa mehrere

Bundesstaaten

durch Fusionen. Zu nennen sind die

Schweiz

und in der zweiten Jahrhunderthalfte der

Norddeutsche Bund

(1867). Daruber, ob auch das

Deutsche Reich

durch die

Novembervertrage

1870 im Rahmen einer Fusion

gegrundet

wurde, gehen die Meinungen auseinander.

[5]

Im 20. Jahrhundert entstanden die

Vereinigten Arabischen Emirate

1971 durch Fusion von sieben

Scheichtumern

.

[4]

1963/64 fusionierten

Tanganjika

und

Sansibar

zur

Vereinigten Republik Tansania

.

[6]

Auch der Zusammenschluss der

Demokratischen Volksrepublik Jemen

und der

Jemenitischen Arabischen Republik

zur

Republik Jemen

im Jahr 1990 erfolgte auf dem Weg der Fusion.

[2]

1990 wurde diskutiert, ob man die

Wiedervereinigung Deutschlands

uber

Artikel 23 des Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland

als Beitritt der

DDR

zur

Bundesrepublik

oder uber Artikel 146 des

Grundgesetzes

vollziehen sollte. Dies hatte eine Fusion der beiden deutschen Staaten bedeutet, was nach damals in der politischen Diskussion verbreiteter, aber irriger Annahme auf ?eine Verschmelzung beider Staaten zu einem neuen Staatssubjekt“ hinausgelaufen ware.

[7]

Herrschend

war vielmehr die Auffassung, dass eine neue

Verfassung

nach Art. 146 GG nur das Grundgesetz ablose, dadurch nicht aber ein

neuer Staat gegrundet

werde, denn ?die Existenz des Staates hangt nicht an seiner Verfassung“.

[8]

Man entschied sich fur Art. 23 GG und die Inkorporation.

- ↑

Oliver Dorr:

Die Inkorporation als Tatbestand der Staatensukzession

. Duncker & Humblot, Berlin 1995,

S. 132

.

- ↑

a

b

Burkhard Schobener

:

Staatennachfolge.

In: derselbe (Hrsg.):

Volkerrecht. Lexikon zentraler Begriffe und Themen

. C.F. Muller, Heidelberg 2013, S. 414.

- ↑

Georg Dahm

/

Jost Delbruck

/

Rudiger Wolfrum

:

Volkerrecht

, Bd. I/1:

Die Grundlagen. Die Volkerrechtssubjekte

, 2. Auflage, de Gruyter, Berlin 1989,

ISBN 978-3-11-090077-4

, S. 154, Anm. 11 (abgerufen uber

De Gruyter

Online).

- ↑

a

b

Georg Dahm/Jost Delbruck/Rudiger Wolfrum:

Volkerrecht

, Bd. I/1:

Die Grundlagen. Die Volkerrechtssubjekte

, 2. Auflage, de Gruyter, Berlin 1989, S. 155 (abgerufen uber

De Gruyter

Online).

- ↑

Eine Fusion nehmen an Georg Dahm/Jost Delbruck/Rudiger Wolfrum:

Volkerrecht

, Bd. I/1:

Die Grundlagen. Die Volkerrechtssubjekte

, 2. Auflage, de Gruyter, Berlin 1989, S. 155, und Marcel Kau:

Der Staat und der Einzelne als Volkerrechtssubjekte

. In:

Wolfgang Graf Vitzthum

und

Alexander Proelß

(Hrsg.):

Volkerrecht

. 7. Auflage, de Gruyter, Berlin/Boston 2016,

ISBN 978-3-11-044130-7

, S. 197,

Rn.

175 (beides abgerufen uber

De Gruyter

Online); dies deutlich ablehnend

Michael Kotulla

:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 526; Michael Silagi:

Staatsuntergang und Staatennachfolge mit besonderer Berucksichtigung des Endes der DDR

(=

Schriften zum internationalen und zum offentlichen Recht

, Bd. 11), Peter Lang, Frankfurt am Main 1996,

ISBN 978-3-631-49575-9

, S. 170; Christian Heitsch:

Die Ausfuhrung der Bundesgesetze durch die Lander

, Mohr Siebeck, Tubingen 2001,

ISBN 3-16-147645-X

, S. 60 Anm. 153. Nach Oliver Dorr:

Die Inkorporation als Tatbestand der Staatensukzession

. Duncker & Humblot, Berlin 1995, S. 266?271 bieten ?insgesamt […] innerstaatliche und volkerrechtliche Praxis ein zwiespaltiges Bild“, er erkennt aber ein leichtes Ubergewicht fur die Sichtweise der volkerrechtlichen Inkorporation, ?zumal sie sich in der deutschen Staatslehre ganz uberwiegend durchgesetzt hat.“

- ↑

Andreas von Arnauld

:

Volkerrecht

. C.F. Muller, Heidelberg 2014, S. 42, Rn. 100.

- ↑

Josef Isensee

:

Staatseinheit und Verfassungskontinuitat

. In: derselbe,

Jochen Abraham Frowein

et al:

Deutschlands aktuelle Verfassungslage Berichte und Diskussionen auf der Sondertagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Berlin am 27. April 1990

. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1989,

ISBN 978-3-11-089493-6

, S. 40?64, hier S. 46 f. (abgerufen uber

De Gruyter

Online); ahnlich derselbe:

Verfassungsrechtliche Wege zur deutschen Einheit

. In:

Zeitschrift fur Parlamentsfragen

21, Heft 2 (1990), S. 309?332, hier S. 318 f.

- ↑

Josef Isensee:

Verfassungsrechtliche Wege zur deutschen Einheit

, in:

Kritische Vierteljahresschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft

(KritV), Vol. 73, No. 2 (1990), S. 125?147, Zitat S. 134.