Flacheninanspruchnahme des

Kraftwerks Janschwalde

mit

zugehorigem Tagebau

Flacheninanspruchnahme des

Kraftwerks Janschwalde

mit

zugehorigem Tagebau

Der Begriff

Flachenneuinanspruchnahme

oder auch

Flachenverbrauch

beschreibt die Umwandlung insbesondere von naturbelassenen Teilen der Erdoberflache ? je nach Definition auch von

landwirtschaftlichen

? in

Siedlungs

- und

Verkehrsflache

. Diese Anderung der

Flachennutzung

kann unter Umstanden reversibel sein.

Flachenneuinanspruchnahme ist außerdem nicht gleichzusetzen mit

Flachenversiegelung

, da auch nicht-versiegelte Flachen statistisch als Siedlungs- und Verkehrsflache gelten konnen, z. B. Hausgarten.

Im immer dichter besiedelten Deutschland werden derzeit (2020) taglich rund 55 Hektar Landschaft fur Gewerbe, Wohnungsbau, Verkehr und Erholungsflachen neu in Anspruch genommen.

[1]

Globale Veranderungen der

Landnutzung

weg von biologisch produktiven Flachen hin zu anderen Nutzungsformen werden im Artikel

Landverbrauch

beschrieben.

Die Flachenstatistik in Deutschland wird anhand der

Liegenschaftsbucher

und

Liegenschaftskataster

der Kommunen jahrlich vom

Statistischen Bundesamt

erstellt.

[2]

Dabei unterscheidet man eine Reihe von

Nutzungsarten

von Flachen. Fur die Ermittlung der Flachenneuinanspruchnahme ist die Zusammenfassung der Nutzungsarten zu Siedlungs- und Verkehrsflachen einerseits und zu sonstigen Flachen andererseits maßgeblich.

Flacheninanspruchnahme durch Verkehrsflachen, hier der Neubau der Bundesautobahn 7 in Deutschland

Flacheninanspruchnahme durch Verkehrsflachen, hier der Neubau der Bundesautobahn 7 in Deutschland

Der Begriff ?Siedlungs- und Verkehrsflache“ (SuV) bezeichnet Flachen, die uberwiegend siedlungswirtschaftlichen Zwecken dienen. Sie gliedert sich in:

[2]

- Gebaude- und gebaudebezogene

Freiflachen

fur unterschiedliche Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten, Bildung, Verwaltung, Handel und Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie (2021 in Deutschland 51 % der SuV),

- Verkehrsflachen

: zum Beispiel Straßen, Wege, Platze, einschließlich Parkplatze, Schienen (2021 in Deutschland 34 % der SuV),

- Erholungs- und Grunflachen: Sportanlagen,

Campingplatze

, Parks,

Grunanlagen

und

Friedhofe

(2021 in Deutschland 11 % der SuV),

- Betriebsflachen

: zum Beispiel Bergbaubetriebe und

Halden

(2021 in Deutschland 3 % der SuV)

Um die raumliche Verteilung und Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflache in Deutschland zu beschreiben, kann der

Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung

(IOR-Monitor) herangezogen werden.

[3]

Datengrundlage ist das

digitale Basis Landschaftsmodell (Basis-DLM)

aus dem

amtlichen topographischen kartographischen Informationssystem (AKTIS)

.

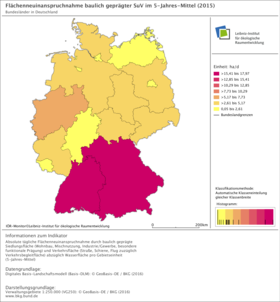

Stadte und Stadtstaaten weisen bedingt durch vergleichsweise geringe Gebietsgroße und hohe Bevolkerungszahlen einen deutlich hoheren Anteil an Siedlungs- und Verkehrsflachen auf als landliche Regionen. Altindustrialisierte Regionen wie das Rhein-Ruhr-Gebiet, das Saarland, das Rhein-Main- oder das Rhein-Neckar-Gebiet und die Region Stuttgart fallen durch einen hohen Anteil an Siedlungs- und Verkehrsflache sowohl in den Kernstadten als auch in den Landkreisen auf. Besonders niedrige Werte hingegen finden sich in Mecklenburg-Vorpommern, in der Altmark oder im benachbarten Wendland, in der Eifel sowie in den landlich gepragten Gebieten Thuringens und Bayerns. Die niedrigsten Anteile baulich gepragter Siedlungs- und Verkehrsflachen an der Gebietsflachen wiesen 2017 die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (4,3 %) und Garmisch-Partenkirchen (4,3 %) auf, die hochsten Anteile die Landkreise Herne (62,8 %) und Munchen (61,9 %).

[4]

Zu den sonstigen Flachennutzungen zahlen landwirtschaftliche Flachen, darunter auch Moore und Heiden, Wald- und Wasserflachen und Flachen anderer Nutzung.

[2]

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Bevolkerungszahl, Wirtschaftskraft und Wohlstand (z. B. Ausstattung mit Kraftfahrzeugen) in der Bundesrepublik starker zu als in der

DDR

. Dies fuhrte zu einem hoheren Flachenneuinanspruchnahme, sodass ein deutliches West-Ost-Gefalle entstand. Nach der

Wiedervereinigung

glich sich die Flachenneuinanspruchnahme an, jedoch ist der unterschiedliche Flacheninanspruchnahme in den Karten noch sichtbar. Der Ost-West-Unterschied wird zunehmend uberlagert durch ein generelles Stadt-Land-Gefalle.

Die deutsche

Bundesregierung

hat sich Ziele gesetzt, um die Flachenneuinanspruchnahme zu verringern: Sie plante im Rahmen ihrer

Nachhaltigkeitsstrategie

aus dem Jahr 2002 die Flachenneuinanspruchnahme bis zum Jahr 2020 auf taglich 30 ha zu reduzieren.

[5]

Die Neuauflage der Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2016 enthalt eine, so das Bundesumweltministerium, ?verscharfte Festlegung“ von ?unter 30 Hektar“ pro Tag bis zum Jahr 2030.

[6]

[7]

Das

integrierte Umweltprogramm 2030

des Umweltministeriums aus dem Jahr 2016 enthalt ein Ziel von 20 ha pro Tag fur 2030. Laut

Klimaschutzplan 2050

vom November 2016, der den Weg zu einem treibhausgasneutralen Deutschland beschreibt, strebt die Bundesregierung eine Flachenneuinanspruchnahme von Netto-Null (

Flachenkreislaufwirtschaft

) bis 2050 an, entsprechend einer Zielsetzung der Europaischen Kommission.

[8]

Bezogen auf ganz Deutschland lag die Neuinanspruchnahme fur Siedlungs- und Verkehrsflache in den Jahren 1997 bis 2000 insgesamt bei durchschnittlich 129 ha/Tag, aber sank seitdem mit wenigen Ausnahmen zu Beginn des Jahrtausends.

[9]

Im Jahr 2020 lag die Flachenneuinanspruchnahme bei 54 ha/Tag.

[10]

Flachenneuinanspruchnahme in Deutschland

[11]

| Jahr

|

SuV

|

Zunahme pro Jahr

|

Zunahme pro Tag

|

Kommentar

|

| 1992

|

40.305 km²

|

|

|

| 1996

|

42.052 km²

|

437 km²

|

120 ha

|

Zunahme durchschn. seit 1992

|

| 2000

|

43.939 km²

|

472 km²

|

129 ha

|

Zunahme durchschn. seit 1996

|

| 2001

|

44.381 km²

|

442 km²

|

121 ha

|

| 2002

|

44.780 km²

|

400 km²

|

110 ha

|

| 2003

|

45.141 km²

|

361 km²

|

99 ha

|

| 2004

|

45.621 km²

|

480 km²

|

131 ha

|

| 2005

|

46.050 km²

|

430 km²

|

118 ha

|

| 2006

|

46.438 km²

|

387 km²

|

106 ha

|

| 2007

|

46.789 km²

|

351 km²

|

96 ha

|

| 2008

|

47.137 km²

|

348 km²

|

95 ha

|

| 2009

|

47.422 km²

|

285 km²

|

78 ha

|

| 2010

|

47.702 km²

|

280 km²

|

77 ha

|

| 2011

|

48.133 km²

|

431 km²

|

118 ha

|

| 2012

|

48.368 km²

|

235 km²

|

64 ha

|

| 2013

|

48.597 km²

|

229 km²

|

63 ha

|

| 2014

|

48.843 km²

|

246 km²

|

68 ha

|

| 2015

|

49.066 km²

|

223 km²

|

61 ha

|

| 2016

|

49.254 km²

|

188 km²

|

52 ha

|

| 2017

|

49.505 km²

|

251 km²

|

69 ha

|

| 2018

|

49.819 km²

|

314 km²

|

86 ha

|

| 2019

|

51.489 km²

|

1.670 km²

|

457 ha

|

Anderung der Berechnungsgrundlage

|

| 2020

|

51.692 km²

|

203 km²

|

54 ha

|

Die Karte des

IOR-Monitor

zeigt die Flachenneuinanspruchnahme baulich gepragter SuV im 5-Jahres-Mittel (2011?2015).

Die Karte des

IOR-Monitor

zeigt die Flachenneuinanspruchnahme baulich gepragter SuV im 5-Jahres-Mittel (2011?2015).

Seit 2000 hat die Siedlungs- und Verkehrsflache (SuV-Flache) in fast allen Landkreisen in Deutschland zugenommen, was sich in der Entwicklung der Flachenneuinanspruchnahme zeigt. Wahrend zu Beginn des Jahrtausends Verkehrsflachen ein Funftel bis knapp ein Viertel des Neuinanspruchnahme ausmachten, ist ihr Anteil 2014 auf etwa 40 % gestiegen. Darin druckt sich vor allem auch der Ruckgang der Wohnungsbautatigkeit aus.

Es ist nicht verwunderlich, dass große Flachenlander wie Baden-Wurttemberg und Bayern oder Nordrhein-Westfalen die hochste Flachenneuinanspruchnahme aufweisen, wahrend die bereits hoch

verdichteten

Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie Lander mit einer geringeren wirtschaftlichen Dynamik wie das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern neue Flachen nur in geringerem Maße beanspruchen.

Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflache an der Gebietsflache (in Prozent)

[12]

| Bundesland

|

2000

|

2015 (Veranderung zu 2000 in Prozent)

|

| Baden-Wurttemberg

|

10,7

|

+ 2,4

|

| Bayern

|

8,5.

|

+ 1,7

|

| Berlin

|

67,2

|

+ 2,5

|

| Brandenburg

|

7,7

|

+ 0,6

|

| Bremen

|

49,3

|

+ 6,3

|

| Hamburg

|

54,1

|

+ 4,5

|

| Hessen

|

10,9

|

+ 1,8

|

| Mecklenburg-Vorpommern

|

5,1

|

+ 1,0

|

| Niedersachsen

|

9,8

|

+ 1,6

|

| Nordrhein-Westfalen

|

19,0

|

+ 2,2

|

| Rheinland-Pfalz

|

9,3

|

+ 1,6

|

| Saarland

|

18,1

|

+ 0,1

|

| Sachsen

|

12,0

|

+ 1,7

|

| Sachsen-Anhalt

|

7,6

|

+ 1,1

|

| Schleswig-Holstein

|

10,1

|

+ 1,9

|

| Thuringen

|

7,9

|

+ 1,5

|

| Deutschland

|

10,3

|

+ 1,7

|

Die Ausweisung von Baugebieten auf der ?grunen Wiese“ befordert die Flachenneuinanspruchnahme, hier ein neues Industriegebiet in

Worrstadt

, Rheinland-Pfalz

Die Ausweisung von Baugebieten auf der ?grunen Wiese“ befordert die Flachenneuinanspruchnahme, hier ein neues Industriegebiet in

Worrstadt

, Rheinland-Pfalz

Die Flachenneuinanspruchnahme und das Siedlungswachstum haben zahlreiche Folgen ? nicht nur fur den Natur- und Umweltschutz.

[13]

Entgegen dem Wortsinn des Begriffs

Flachenverbrauch

, der oft synonym zu Flachenneuinanspruchnahme gebraucht wird, werden Flachen prinzipiell nicht ?verbraucht“, also aufgezehrt, sondern von land- und forstwirtschaftlicher Flache zu Siedlungs- und Verkehrsflache ?umgenutzt“. Diese Umnutzung ist (zumindest klassifikatorisch) umkehrbar und wird gelegentlich auch umgekehrt. Werden durch die Umnutzung jedoch

Boden

abgetragen oder versiegelt, so kann die Flachennutzungsanderung durchaus irreversible Folgen fur die

Bodenfunktionen

und das

Okosystem

der betreffenden Flache haben.

[14]

Empfindliche Hochgebirgsregionen jenseits der

Baumgrenze

mit ihrer sehr

speziellen Vegetation

werden zu gewerblich genutzten Freizeitvergnugungsflachen. Hier die Region am

Fellhorn

in den

Allgauer Alpen

, die 2008 von den Betreibern der

Kanzelwandbahn

rechts unterhalb des bebauten Berggrates in einen kunstlichen See umgestaltet worden ist, um

Schneekanonen

mit Wasser versorgen zu konnen. Gleichzeitig wurde dort auf Kosten der naturlichen Landschaft ein dichtes Netz von gut befestigten Wirtschafts- und

Wanderwegen

neu angelegt

Empfindliche Hochgebirgsregionen jenseits der

Baumgrenze

mit ihrer sehr

speziellen Vegetation

werden zu gewerblich genutzten Freizeitvergnugungsflachen. Hier die Region am

Fellhorn

in den

Allgauer Alpen

, die 2008 von den Betreibern der

Kanzelwandbahn

rechts unterhalb des bebauten Berggrates in einen kunstlichen See umgestaltet worden ist, um

Schneekanonen

mit Wasser versorgen zu konnen. Gleichzeitig wurde dort auf Kosten der naturlichen Landschaft ein dichtes Netz von gut befestigten Wirtschafts- und

Wanderwegen

neu angelegt

Einfache

Schlepplifte

wurden in vielen Gebirgsorten der Alpenregion in großere und breitere Aufstiegshilfen (hier ein

Achtsitzer

) verwandelt, mit entsprechend hoherem Flachen- und Energiebedarf in okologisch sensiblen Regionen

Einfache

Schlepplifte

wurden in vielen Gebirgsorten der Alpenregion in großere und breitere Aufstiegshilfen (hier ein

Achtsitzer

) verwandelt, mit entsprechend hoherem Flachen- und Energiebedarf in okologisch sensiblen Regionen

Der

Kronplatz

in

Sudtirol

erscheint jenseits der

Baumgrenze

als urban verdichtetes Hochgebirgsterrain: Seilbahnstationen, Seilbahn-Trager, Antennen, Spielplatze, Speiserestaurants, 32 Aufstiegshilfen fur Wintersportler, ein Museum, diverse Shoppingmoglichkeiten und andere Funktionsgebaude samt befestigter Zufahrtswege gehen dort seit 1963 zunehmend mehr auf Kosten der alpinen Naturflachen

Der

Kronplatz

in

Sudtirol

erscheint jenseits der

Baumgrenze

als urban verdichtetes Hochgebirgsterrain: Seilbahnstationen, Seilbahn-Trager, Antennen, Spielplatze, Speiserestaurants, 32 Aufstiegshilfen fur Wintersportler, ein Museum, diverse Shoppingmoglichkeiten und andere Funktionsgebaude samt befestigter Zufahrtswege gehen dort seit 1963 zunehmend mehr auf Kosten der alpinen Naturflachen

Bauliche Nutzung fur Siedlungs- und Verkehrszwecke fuhrt zu einem direkten Verlust von

Boden

und

Lebensraumen

. Insbesondere versiegelte Flache geht fur Tiere und Pflanzen als

Lebensraum

weitgehend verloren.

Verkehrswege

zerschneiden zusatzliche Lebensraume und behindern die Wanderungen. Zudem werden weitere Flachen durch die menschlichen Aktivitaten entwertet. Insbesondere fur

kulturfluchtende

Arten gefahrdet dies das Uberleben des Bestandes. Flachenneuinanspruchnahme und

Landschaftszerschneidung

sind die Hauptursachen fur das

Artensterben

.

So kann beispielsweise

Amphibien

der Weg zu den

Laich

gewassern durch Straßen verbaut werden. Die Ausweisung eines Verbundes von Lebensraumen (Netz Natura 2000 und

FFH-Gebiete

) soll dem entgegenwirken.

Mit der dekonzentrierten Siedlungsausdehnung ist regelmaßig Verkehrswachstum insbesondere im Individualverkehr verbunden. Flachenneuinanspruchnahme fuhrt so zu mehr Larm, mehr

Abgasen

und steigert den

Energieverbrauch

.

Das Siedlungsflachenwachstum ist wesentlich schneller als das

Bevolkerungswachstum

. Deshalb sinkt die Einwohnerzahl pro Siedlungs- und Verkehrsflache. Diese sinkende relative Einwohnerdichte verursacht hohere Infrastrukturkosten, weil Personen und Guter uber weitere Strecken transportiert werden mussen. Das gilt auch fur die unterirdische Infrastruktur, deren Bau und Unterhalt besonders teuer ist. Die Unterhaltskosten werden bei der Planungsentscheidung haufig nicht berucksichtigt. So fallen die Gemeinde- und Stadtrate Entscheidungen, die die Haushalte ihrer Kommunen uber Jahrzehnte belasten.

Die notwendigen weiten Strecken erhohen die

Mobilitatskosten

: Der Zuschussbedarf fur den

Nahverkehr

erhoht sich. Auch fur die einzelnen Haushalte, die durch Umzug von der Stadt aufs Land Flache verbrauchen, erhohen sich die Mobilitatskosten. So muss ein Haushalt mit einer erwerbstatigen und einer nicht erwerbstatigen Person, der von einer Kernstadt ins suburbane Umland zieht, haufig einen zusatzlichen Pkw anschaffen. Je nach gewahltem Standort sind zusatzliche Kosten von rund 350 bis 400 Euro monatlich zu erwarten.

[15]

Durch die

Suburbanisierung

auch der Einkaufsmarkte werden traditionelle Zentren in Stadtteilen und Dorfern gefahrdet. Dort ansassige Dienstleister und Einzelhandler verlieren ihre wirtschaftliche Basis, wahrend andererseits in den Einkaufszentren wenig Personal pro Flache eingestellt wird und Gewinne am Sitz der Firmenzentrale versteuert werden.

Durch den Verlust von Agrarflachen werden landwirtschaftliche Betriebe okonomisch bedrangt. Neben den unmittelbaren Verkehrs- oder Siedlungsflachen gehen auch die naturschutzrechtlich nachzuweisenden

Kompensationsflachen

oft zu Lasten der landwirtschaftlichen Produktion. Volkswirtschaftlich wird damit die dezentrale Produktion und Versorgung beeintrachtigt und weiterer

Guter-

und

Personenverkehr

, mit den oben genannten Folgen, erzeugt.

[13]

Heute sind Lebensentwurfe vielfaltiger als fruher. Es gibt mehr Alleinerziehende, Alleinstehende und alte Menschen. Auch die Familien haben sich geandert: Haufig ist der Mann nicht mehr Alleinverdiener und die Eltern-2-Kinder-Familie wurde selten. Da sich außerdem das Normalarbeitsverhaltnis auflost, andern sich die Wohnbedurfnisse und die Planbarkeit langfristiger Investitionsentscheidungen sinkt. Alte

Einfamilien-

und

Reihenhauser

erweisen sich ? nicht zuletzt jedoch auch wegen des Modernisierungsstaues ? inzwischen immer mehr als schwer verkauflich oder erzielen nicht die gewunschten Preise ? das gefahrdet die

Altersversorgung

. Die Abwanderung von Familien aus der Mittelschicht ins Umland fuhrt im innerstadtischen Bestand zu Segregation und fordert die Bildung mehrfach benachteiligter und sozial instabiler Quartiere. Versorgungseinrichtungen wandern an ausschließlich automobil erreichbare Standorte, wodurch die Nicht-Automobilen ausgeschlossen werden. Samtliche Entwicklungen werden durch den

demografischen Wandel

verscharft.

[13]

Vier verschiedene wesentliche Ursachen konnen beschrieben werden:

Flachenverbrauch durch eine im Bau befindliche Windkraftanlage

Flachenverbrauch durch eine im Bau befindliche Windkraftanlage

Ein wesentlicher Grund fur die Zunahme der Flachenanspruche sind die technisch-okonomischen und gesellschaftlichen Veranderungen, sowie die damit verbundene

Wohlstands

entwicklung:

- Massenmotorisierung

und damit Ausdehnung der moglichen Pendeldistanzen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz sowie nachfragefolgendem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur

- Damit einhergehend gestiegener Wunsch nach mehr Wohnflache und -ausstattung sowie flachenaufwendiger Siedlungsformen wie z. B. die

Offene Bauweise

in Siedlungen gegenuber fruherer

geschlossener Bauweise

- Zunahme der Haushalte auch bei stagnierender Bevolkerungszahl (weniger Kinder, mehr Kinderlose, Paare und Alleinstehende)

- Verbleib alleinstehender alter Menschen, aber auch alter Eheleute, in großen Familienwohnungen

- Zunahme der

Zweitwohnungen

und Wochenendhauser

- Flachenaufwendige Formen des

Einzelhandels

und der

Logistik

statt

Okologieorientierte Logistik

- Jungst auch neue Flachenanspruche im Rahmen der

Energiewende

wie Freiflachen-Photovoltaik

Die spezifischen Flachenanspruche (m² pro Person) bei den einzelnen Nutzungsarten (Wohnen, Produktion, Handel, Bildung, Versorgung, Freizeit etc.) sind kontinuierlich gestiegen. Beispielsweise betrug die durchschnittliche Wohnflache in der Bundesrepublik (West) im Jahr 1960 14 m² pro Person, heute (2020) sind es uber 47 m²

[16]

. Ahnlich haben die spezifischen Flachenanspruche in der Wirtschaft und bei offentlichen Einrichtungen zugenommen.

Flachenverbrauch durch Zersiedlung

Flachenverbrauch durch Zersiedlung

Mehrfachnutzung:

Parkhaus

uber der

A 8

bei

Stuttgart

Mehrfachnutzung:

Parkhaus

uber der

A 8

bei

Stuttgart

Das ?Eigenheim im Grunen“ ist immer noch die von vielen gewunschte Wohnform, sie ist zugleich aber auch die flachenaufwendigste und benotigt mindestens die dreifache Baulandflache (Straßen einbezogen) gegenuber einer stadtischen Alternative (

Eigentumswohnungen

oder ?Stadthauser“ mit zugeordnetem kleinen Garten oder Terrasse). Die massenhafte Umsetzung dieses Wunsches zerstort aber das, was man gerade gewinnen mochte: die Nahe zur freien Natur. Je mehr das Stadtumland mit Einfamilienhausern bebaut wird, desto mehr breitet sich die Stadt aus (Suburbanisierung) und umso weiter muss man fahren, um freie Landschaft erleben zu konnen.

Stadtebauliche Leitbilder der 1950er und 60er-Jahre, wie das der ?gegliederten und aufgelockerten Stadt“, die in einem engen Zusammenhang mit einem auto-orientierten Verkehrs- und Stadtebau stehen, sowie die vielerorts fehlende stadtregionale Instanz, die der kommunalen ?Kirchturmspolitik“ Grenzen setzt, haben wesentlich zur Flachenneuinanspruchnahme beigetragen.

Eine disperse, autoorientierte Siedlungsstruktur beansprucht das Mehrfache an Siedlungs- und Verkehrsflache als eine Konzentration auf einen Verbund von mittleren, kleinen und großen Stadten in der Stadtregion (dezentrale Konzentration). So entfallt auf jeden Einwohner in einem innenstadtnahen Stadtteil einer Großstadt etwa 80?100 m² Siedlungs- und Verkehrsflache, bei kleineren Gemeinden im Umland sind es 600?700 m² (vgl. Abbildung). Bedingt durch gewachsene Distanzen im Zuge der Flachenausdehnung und Funktionsentmischung und durch die Dominanz des

Autoverkehrs

spielen die Verkehrsflachen eine wichtige Rolle. Diese nahmen 2001 39 % der Siedlungs- und Verkehrsflachen ein. Autoverkehr benotigt pro beforderte Person rund zehnmal so viel Verkehrsflache wie

Bahn-

, Bus-,

Fahrrad

- oder Fußverkehr und außerdem Parkplatze.

Erheblich zum Flachenverbrauch beigetragen haben auch staatliche finanzielle Forderungen fur den Wohnungs- und Infrastrukturausbau. Insbesondere die flachenaufwendigste Wohnform ? der Eigenheimbau ? wird intensiv gefordert. In Verbindung mit einem umfangreichen

Straßenbauprogramm

unter Vernachlassigung des Schienenverkehrs und mit steuerlichen Vergunstigungen fur

Pendler

(?Kilometer-“ bzw. ?Entfernungspauschale“) wurde der Trend zu flachenaufwendigen Siedlungs- und Verkehrsformen weiter unterstutzt.

Wesentliche Ursache fur die Bevorzugung von Flachen im Umland anstelle von Verdichtungen im Siedlungsbestand und der Wiedernutzung von innerstadtischen Siedlungs

brachflachen

ist das immense Bodenpreisgefalle von der Innenstadt hin zur Peripherie. Der

Bodenpreis

wird immer noch ausschließlich nach den wirtschaftlichen Verwertungsmoglichkeiten gebildet, der okologische Wert des Bodens/der Bodenflachen als endliche, nicht ersetzbare Ressource fließt nicht ein. Daher vollzieht sich Siedlungsentwicklung aufgrund der relativ geringen Bodenpreise im Umland auch kaum flachensparend. Der relativ hohe Marktpreis von innerstadtischen Siedlungsbrachflachen und schwer oder mit hohen Kosten zu beseitigende Altlasten verhindern haufig die stadtebaulich erwunschte Neunutzung in Konkurrenz zu Standorten an der Peripherie.

Effektivere Flachennutzung: Tennisfeld auf dem Dach eines Parkhauses in Bangkok

Effektivere Flachennutzung: Tennisfeld auf dem Dach eines Parkhauses in Bangkok

Auch, um sensible Flachen der

Schwabischen Alb

und dem dazugehorenden

Biospharengebiet

zu schonen, verlaufen uber 50 % der

Neubaustrecke Wendlingen?Ulm

in

Tunnelanlagen

Auch, um sensible Flachen der

Schwabischen Alb

und dem dazugehorenden

Biospharengebiet

zu schonen, verlaufen uber 50 % der

Neubaustrecke Wendlingen?Ulm

in

Tunnelanlagen

Eine Verringerung der Flachenneuinanspruchnahme ist ein Kernanliegen des

Boden-

und

Umweltschutzes

. Verschiedene bereits geltende oder mogliche Maßnahmen sind geeignet, die Flachenneuinanspruchnahme zu verringern oder seine Folgen auszugleichen.

Die Flachenneuinanspruchnahme geht regelmaßig mit erheblichen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft einher. Lebensraum von Tieren und Pflanzen wird zerstort und die naturlichen Funktionen des Bodens, des Wasserhaushalts und des Kleinklimas sowie das Landschaftsbild werden negativ verandert. Um diese erheblichen Beeintrachtigungen auszugleichen, sieht der Gesetzgeber in

§ 13

ff. BNatSchG vor, dass

Kompensationsflachen

bereitgestellt werden mussen. Seitens einiger Vertreter der Landwirtschaft wird dies generell als zusatzliche Verknappung der landwirtschaftlichen Nutzflachen gewertet, auch wenn einige Kompensationsmaßnahmen, z. B. artenreiche Grunlandflachen, durch landwirtschaftliche Nutzung realisiert werden. Gleichzeitig wird bemangelt, dass

§ 15

Abs. 3

BNatSchG

, wonach vorrangig zu prufen ist, ?ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensraumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um moglichst zu vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genommen werden“ nicht ausreichend beachtet wurde. Seitens des Naturschutzes wird dem entgegengehalten, dass dieser Vorgabe beachtet wird und Kompensationsflachen die landwirtschaftliche Nutzung gerade auf Grenzertragsstandorten, die anders aus der Nutzung genommen wurden, unterstutzt und die Bewirtschaftung als extensiv genutztes Grunland ermoglicht.

In Bezug auf die

Bauleitplanung

unterliegen die Regelungen der Kompensation nicht dem

BNatSchG

und den Landernaturschutzgesetzen, sondern dem BauGB

§ 18

. Der

Ausgleich

fur die durch Baumaßnahmen bewirkten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft ist im Bebauungsplan mit festzusetzen. Naturschutzbelange sind in der Abwagung nach § 1 BauGB als offentliche Belange mit den anderen offentlichen und privaten Belangen gerecht abzuwagen (vgl.

§ 1

Abs. 7

BauGB

). In der Abwagung sind die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen nach

§ 1a

Abs. 3

BauGB

zu berucksichtigen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden im Umweltbericht festgelegt und richten sich nach den naturschutzfachlichen Erfordernissen. Der Ausgleich erfolgt nicht zwangslaufig im Flachenverhaltnis 1:1. In einigen Bundeslandern sind zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Biotopwertverfahren

etabliert, auf deren Grundlage der Kompensationsbedarf errechnet wird. Die Anwendung dieser abstrakt rechnerischen Verfahren ist dabei nicht zwingend

[17]

und

Bebauungsplane

, in denen die Belange des Naturschutzes strikt rechnerisch abgearbeitet oder gar optimiert werden, sind kritisch zu sehen.

[18]

Einen ganzheitlichen Ansatz zur nachhaltigen Flachenbewirtschaft stellt das Konzept der

Flachenkreislaufwirtschaft

dar, das u. a. auf Altlastensanierung und Wiedernutzung von Flachen sowie auf verbesserte Nutzung von Brachflachen zielt. Macht man vormals industriell oder gewerblich genutzte Flachen durch planerische, umwelttechnische und wirtschaftspolitische Maßnahmen wieder nutzbar, so spricht man von

Flachenrecycling

.

[19]

Eine weitere Moglichkeit, die Flachenneuinanspruchnahme zu senken, ist ein

Flachenhandel

, der ahnlich wie ein

Emissionshandel

funktioniert:

[20]

Kommunen erhalten Flachenausweisungsrechte. Diese Rechte sind in Form von Zertifikaten handelbar. Eine Kommune darf in ihrem Außenbereich nicht mehr Bauflache ausweisen als sie Zertifikate hat. Will sie mehr Außenflache zur Bebauung vorsehen, muss sie Zertifikate von anderen Kommunen zukaufen, die dann entsprechend weniger Flache zur Verfugung haben, dafur aber zusatzliche Einnahmen erzielen. So erhalten Kommunen einen Anreiz, Baumaßnahmen eher in ihrem Innenbereich zu planen und sparsam mit Flachen umzugehen. Durch eine begrenzte Menge von Flachenzertifikaten wird der Flachenverbrauch effektiv limitiert. Von 2013 bis 2017 fand in einem Modellversuch in Form eines

Planspiels

[21]

im Auftrag des

Umweltbundesamtes

ein Flachenhandel einer schrittweise zunehmenden Zahl von bis zu 100 Kommunen statt. Der

Sachverstandigenrat fur Umweltfragen

hat 2017 in einem offenen Brief die Einfuhrung eines Flachenhandels befurwortet.

[22]

Wirksam konnte der Flachenneuinanspruchnahme durch eine Erhohung der

Grundsteuer

fur unbebaute, aber bebaubare Grundstucke wie

Baulucken

und brachliegende Grundstucke entgegengewirkt werden. Hierdurch ware es weniger attraktiv, solche Grundstucke als langfristige Anlage- und Spekulationsobjekte vorzuhalten. Eine

Bodenwertsteuer

hatte eine ahnliche Wirkung.

Baugesetzbuch und Raumordnungsgesetz nehmen Bezug auf das Ziel flachensparsamer Entwicklung. Somit ist es auch Aufgabe der

Raumordnung

,

Regionalplanung

und

Flachennutzungsplanung

, auf eine reduzierte Flachenneuinanspruchnahme in der Bundesrepublik hinzuwirken.

- Stephanie Bock, Ajo Hinzen, Jens Libbe:

Nachhaltiges Flachenmanagement ? in Praxis erfolgreich kommunizieren. Ansatze und Beispiele aus dem Forderschwerpunkt REFINA

.

Berlin 2009 (Reihe REFINA, Band IV)

- Juliane Jorissen, Reinhard Coenen:

Sparsame und schonende Flachennutzung. Entwicklung und Steuerbarkeit des Flachenverbrauchs.

Edition Sigma, Berlin 2007,

ISBN 978-3-89404-829-7

.

- Aus der Kostenfalle hin zu mehr Kostenwahrheit: Kosten und Folgekosten von Siedlungen und Infrastrukturen

.

(PDF; 2,3 MB) ARL (Akademie fur Raumforschung und Landesplanung), 2008, Positionspapier Nr. 76, Hannover, 10 S.

- Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten ? Bilanzierung und Strategieentwicklung

.

(PDF) BBR (Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung), BBR-Online-Publikation Nr. 3/2006, Bonn, 423 S.

- T. Preuß, H. Floeting (Hrsg.):

Folgekosten der Siedlungsentwicklung: Bewertungsansatze, Modelle und Werkzeuge der Kosten-Nutzen-Betrachtung

.

In: DIFU ? Deutsches Institut fur Urbanistik (Hrsg.): Reihe REFINA Band 3, Berlin 2009, 189 S.

- M. Reidenbach, D. Henkel, U. Meyer, T. Preuß, D. Riedel:

Neue Baugebiete: Gewinn oder Verlust fur die Gemeindekasse? Fiskalische Wirkungsanalyse von Wohn- und Gewerbegebieten

. Difu (Hrsg.) Stadt ? Forschung ? Praxis, Bd. 3, Berlin 2007, 227 S.

- ↑

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/bauen/hintergrund/27400.html

- ↑

a

b

c

Statistisches Bundesamt (Hrsg.):

Flachenerhebung nach Art der tatsachlichen Nutzung

. 1. Januar 2022 (

destatis.de

).

- ↑

Siedlung und Verkehr nehmen immer mehr Raum ein - IOR Monitor.

Abgerufen am 28. April 2020

.

- ↑

Aktuelle Zahlen zum

Anteil Siedlungs- und Verkehrsflache an der Gebietsflache auf Kreisebene

IOR-Monitor. Abgerufen am 6. Mai 2020.

- ↑

Ziele und Indikatoren.

Umweltbundesamt

, 11. Marz 2016, archiviert vom

Original

am

19. Oktober 2017

;

abgerufen am 29. Marz 2024

.

- ↑

Nachhaltige Entwicklung: Flachenverbrauch ? Worum geht es?

Umweltministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 23. Januar 2017,

abgerufen am 18. Oktober 2017

.

- ↑

Deutsche Bundesregierung (Hrsg.):

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ? Neuauflage 2016

. 1. Oktober 2016 (

bundesregierung.de

[PDF;

6,2

MB

]).

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ? Neuauflage 2016

(

Memento

vom 20. November 2017 im

Internet Archive

)

- ↑

Umweltministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hrsg.):

Klimaschutzplan 2050: Klimaschutzpolitische Grundsatze und Ziele der Bundesregierung

. November 2016,

S.

68

(

bund.de

[PDF;

2,0

MB

]).

- ↑

[1]

- ↑

Siedlungs- und Verkehrsflachen.

Umweltbundesamt, 23. Marz 2022,

abgerufen am 22. Dezember 2022

.

- ↑

Siedlungs- und Verkehrsflachen.

Umweltbundesamt, 23. Marz 2022,

abgerufen am 22. Dezember 2022

.

- ↑

Anteil Siedlungs- und Verkehrsflache an der Gebietsflache auf Ebene der Bundeslander

(

Memento

des

Originals

vom 3. Juli 2011 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.ioer-monitor.de

IOR-Monitor. Abgerufen am 12. Oktober 2016.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.ioer-monitor.de

IOR-Monitor. Abgerufen am 12. Oktober 2016.

- ↑

a

b

c

BUND Nordrhein-Westfalen, Projekt

@1

@2

Vorlage:Toter Link/www.freiraumschutz-nrw.de

Zukunftsfahige Flachennutzung

(

Seite nicht mehr abrufbar

, festgestellt im Oktober 2017.

Suche in Webarchiven

)

- ↑

Sibylle Wilke:

Bodenversiegelung.

Umweltbundesamt, 8. Oktober 2013,

abgerufen am 8. Januar 2024

.

- ↑

J. Scheiner:

Verkehrskosten der Randwanderung privater Haushalte

. In: Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung (BBR) und Akademie fur Raumforschung (ARL) (Hrsg.):

Raumforschung und Raumordnung

, Heft 1/2008, S. 52?62.

- ↑

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wohnflaeche

- ↑

BVerwG

, Beschluss vom 23. April 1997, Az. 4 NB 13.97,

Volltext

.

- ↑

OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 28. Juni 1995, Az. 7a D 44/94.NE,

Leitsatz

.

- ↑

Flachenrecycling.

Umweltbundesamt

,

abgerufen am 18. Oktober 2017

.

- ↑

Handel mit Flachenzertifikaten.

Umweltbundesamt, 3. August 2015,

abgerufen am 16. Oktober 2017

.

- ↑

Webseite des Modellprojektes zum Flachenhandel.

Abgerufen am 16. Oktober 2017

.

- ↑

Empfehlungen des SRU zur Regierungsbildung.

Sachverstandigenrat fur Umweltfragen, 11. Oktober 2017,

abgerufen am 16. Oktober 2017

.