| Faroisch

(føroyskt)

|

|

Gesprochen in

|

Faroer

Faroer

,

Faroer

,

Danemark

Danemark

Danemark

|

| Sprecher

|

60.000 bis 100.000 (Muttersprachler)

|

Linguistische

Klassifikation

|

|

| Offizieller Status

|

| Amtssprache in

|

Faroer

Faroer

Faroer

|

| Sonstiger offizieller Status in

|

Danemark

Danemark

Danemark

|

| Sprachcodes

|

| ISO 639

-1

|

fo

|

| ISO 639

-2

|

fao

|

| ISO 639

-3

|

fao

|

Faroisch

[

?f?ː?ø.??

] (faroisch

føroyskt

[

?føː??st

],

danisch

færøsk

; daraus abgeleitet die deutsche Bezeichnung

Faroisch

neben [seltenerem]

Faringisch

) bildet zusammen mit dem

Islandischen

die inselnordischen Sprachen im Gegensatz zu den skandinavischen Sprachen

Norwegisch

,

Schwedisch

und

Danisch

.

Eine mehr auf die

Diachronie

bezogene Einordnung spricht von Westnordgermanisch und platziert dort Faroisch, Islandisch, westnorwegische Dialekte sowie das ausgestorbene

Norn

.

Faroisch wird von mindestens 44.000 Menschen auf den politisch zum

Konigreich Danemark

gehorenden und weitreichende Autonomierechte besitzenden

Faroern

sowie weiteren

Faringern

im Ausland gesprochen.

Die Gesamtzahl der Muttersprachler auf der Welt ist unklar. Altere Schatzungen reichen von 60.000 bis zu 100.000, je nachdem, wie gut die Nachkommen von Muttersprachlern außerhalb der Faroer die Sprache noch beherrschen. Die weitaus großte Anzahl von Faroisch sprechenden Menschen außerhalb der Faroer lebt in

Danemark

und hier insbesondere in Kopenhagen. Im Jahr 2007 ermittelte die

Nordatlantische Gruppe im Folketing

erstmals die Gesamtzahl von Faringern der ersten Generation, d. h. mit faroischen Geburtsort und Wohnsitz in Danemark. Es wurden 7737 Personen gefunden.

[1]

Seit 2008 ist jedoch eine stetige Zunahme in der Anzahl dieser Gruppe verzeichnet worden. Ende 2013 lebten laut

Danmarks Statistik

insgesamt 11.696 Menschen in Danemark, deren Geburtsort auf den Faroern liegt, 4877 Manner und 6819 Frauen.

[2]

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Personengruppe (die erste Generation) die faroische Sprache als Muttersprache beherrscht. Hinzu kommen noch Menschen, die in Danemark geboren wurden und bei Faroisch sprechenden Eltern bzw. Elternteilen aufgewachsen sind, die zweite Generation, sowie in Teilen auch noch die dritte Generation. Neuere Schatzungen gehen sogar von einer Gesamtzahl von 30.000 Faringern in Danemark aus, wovon die Halfte, also 15.000 Personen, im Großraum Kopenhagen leben soll.

[3]

Unklar ist hier jedoch, wie viele davon die Sprache noch aktiv sprechen konnen.

Faroisch gehort damit zu den kleineren

germanischen Sprachen

(

indogermanische Sprachfamilie

).

In faroischer Sprache werden viele Bucher herausgegeben. Von 1822 bis 2002 erschienen 4306 Titel, wobei das Jahr 2000 mit 170 Titeln (darunter 66 Ubersetzungen aus anderen Sprachen) der bisherige Rekord ist, ein Buchtitel auf etwa 325 Einwohner.

Nicht zuletzt durch ihren Status als Amtssprache auf den Faroern und durch die reichhaltige

faroische Literatur

gilt sie heute als nicht mehr gefahrdet gegenuber der Dominanz des

Danischen

bis in das 20. Jahrhundert hinein.

Der alteste Text auf Faroisch, der

Seyðabrævið

aus dem 14. Jahrhundert, befindet sich in der Bibliothek der

Universitat Lund

.

Das faroische Tastaturlayout ist mit dem danischen fast identisch, hat aber noch zusatzlich ein

ð

.

Das faroische Tastaturlayout ist mit dem danischen fast identisch, hat aber noch zusatzlich ein

ð

.

Moðurmalið

(?Die Muttersprache“) von

Janus Kamban

1948, ist ein Denkmal in Torshavn fur die Einfuhrung der faroischen Schriftsprache durch

V. U. Hammershaimb

.

Moðurmalið

(?Die Muttersprache“) von

Janus Kamban

1948, ist ein Denkmal in Torshavn fur die Einfuhrung der faroischen Schriftsprache durch

V. U. Hammershaimb

.

Faroisch und

Islandisch

sind

schriftsprachlich

gegenseitig verstandlich

. Beide modernen Sprachformen stehen in grammatischer Hinsicht noch dem

Altwestnordischen

nahe. Die gegenseitige Verstandlichkeit der

gesprochenen

Sprachen Faroisch und Islandisch ist hingegen eingeschrankt. Hammershaimb (1891) spricht von gegenseitiger Verstandlichkeit zwischen Faroisch und westnorwegischen Dialekten, mit denen es großere Ubereinstimmungen im Vokabular aufweise.

[4]

Wie weit das heute noch gegeben ist, ist schwer prufbar, denn es spielt auch die Zweisprachigkeit bei den Faringern eine wichtige Rolle: Sie lernen Danisch bis auf annahernd muttersprachliches Niveau und konnen auch deshalb Norwegisch gut verstehen.

Das nordische

Dialektkontinuum

wird heute nur noch fur die festlandskandinavischen Dialekte in Norwegen, Schweden und Danemark angenommen, trotzdem soll die faroische Schriftsprache vielen Norwegern relativ leicht verstandlich erscheinen.

[5]

Die alte Kolonialsprache Danisch hingegen ist mit Faroisch weder in Schrift noch Aussprache gegenseitig verstandlich, obwohl sie von der gemeinsamen

urnordischen

Vorlaufersprache abstammt. Danen konnen ohne weitere Faroischkenntnisse in der Regel nur einen Teil geschriebener Texte entziffern und von der gesprochenen Sprache nur einzelne Worter erahnen. Faringer hingegen lernen Danisch ab der 3. Klasse in der Schule und beherrschen es (in der Schriftsprache) oft auf muttersprachlichem Niveau. Den faroischen Akzent ?

gøtudanskt

genannt ? hort man aber meist heraus.

Obwohl Islandisch und Faroisch von allen skandinavischen Sprachen dem Altwestnordischen

phonologisch

und

grammatisch

am nachsten sind, mussen Islander und Faringer gleichermaßen uben, um es zu verstehen.

[6]

Generell lasst sich sagen, dass sich Faroisch mehr vom Ursprung entfernt hat als Islandisch. Dies zeigt sich besonders bei der

Flexion

der Substantive und Verben, die einfacher ausfallen als im Altnordischen, aber weitaus komplexer als im Danischen.

[7]

Die wichtigsten Isoglossen und Hauptdialekte der Faroer. Die rot markierte Isoglosse teilt Faroisch in einen Nord- und einen Suddialekt und gilt als Hauptisoglosse. Die Hauptdialekte sind flachig eingefarbt:

Die wichtigsten Isoglossen und Hauptdialekte der Faroer. Die rot markierte Isoglosse teilt Faroisch in einen Nord- und einen Suddialekt und gilt als Hauptisoglosse. Die Hauptdialekte sind flachig eingefarbt:

Nordinseldialekt

Torshavner Dialekt

Sudinseldialekt

Trotz der relativ geringen Bevolkerung und Flache der Faroer gibt es aufgrund der geographischen Situation große Dialektunterschiede (im Gegensatz zum viel weitlaufigeren Island). Die wichtigste

Isoglosse

lauft entlang dem

Skopunarfjørður

als Wasserstraße zwischen

Sandoy

und

Streymoy

(auf der Abbildung rot markiert: ?short o“). Sie teilt das Faroische in die Hauptgruppen:

- Norddialekt (Nordfjordsdialekt)

- Suddialekt (Sudfjordsdialekt)

Die Trennung der beiden Hauptdialekte fand im 15. Jahrhundert statt. Typische Merkmale sind:

[6]

Hauptdialekte seit dem 15. Jahrhundert

| Altnordisch

|

Faroisch

|

|

|

Nord

|

Sud

|

| o

|

[?u]

|

[?u]

|

| ei

|

[?i]

|

[ai]

|

| æ

|

[?ː] -> [?a]

|

[eː]

|

Die Dialektgruppe

nordfjords

zerfallt in:

Diese konnen auch in zwei Gruppen zusammengefasst werden: Torshavn-Vagar und Eysturoy-Nordinseln (durch die grune Isoglosse auf der Abbildung getrennt).

Die Dialektgruppe

sudfjords

zerfallt in:

Als ?standardsprachlich“ gelten die Dialekte von Vagar oder Torshavn. Sprecher sowohl des Nordinseln- als auch des Suðuroy-Dialekts kann man am deutlichsten davon unterscheiden. Daher erscheint es sinnvoll, von drei Hauptgruppen zu sprechen:

- Nordinseln-Eysturoydialekt (blau eingefarbt auf der Karte)

- Sudfjordsdialekt (rot)

- Torshavn-Sudstreymoy-Vagar-Dialekt (grun)

Hierbei bilden 1. und 2. wiederum eine Gruppe, die deutlich von 3. unterschieden werden kann. Der Skopunarfjørður hat daher also eine ahnliche Bedeutung fur das Faroische wie die

Benrather Linie

fur das Deutsche.

Bereits

Jens Christian Svabo

berichtete Ende des 18. Jahrhunderts in seinem Vorwort zum

Dictionarium Færoense

von diesen drei Hauptdialekten. Den Nordinseln-Dialekt und den Sudinseln-Dialekt sah er als das ?reinste“ Faroisch an, wahrend er das Torshavnerisch als ?verdorben“ bezeichnete.

[8]

Die ?Korrumpiertheit“ des Torshavner Dialekts fuhrt Svabo vermutlich auf den dortigen Einfluss der Kolonialsprache Danisch zuruck.

[9]

Auch wenn es bis heute keine Standardaussprache des Faroischen gibt, orientieren sich Ausspracheangaben in etwa am Dialekt von Torshavn/Sudstreymoy, der auch die hochste Sprecherzahl hat.

|

|

Gesprochene Sprache

|

Schriftsprache

|

| 900?1400

|

Altwestnordisch

(norrønt)

|

| 1400?1600

|

Altfaroisch

(miðaldarføroyskt)

|

| 1600?1770

|

Spates Altfaroisch oder Neufaroisch

(føroyskt)

|

? (danisch)

|

| 1770?1846

|

Neufaroisch

(føroyskt)

|

Neufaroische Lautschrift (Svabo)

|

| 1846?heute

|

Etymologisierende Rechtschreibung (Hammershaimb)

|

Das heutige Faroisch ahnelt im Schriftbild außerlich zwar dem Altnordischen, aber es fanden durchgreifende Lautentwicklungen statt, die das Sprachgebiet in zwei Hauptvarietaten (Nord und Sud) teilten.

Lautentwicklungen Altnordisch → Faroisch

[10]

9. Jahrhundert

(altnordisch)

|

14. Jahrhundert

(Fruhes Faroisch)

|

16. Jahrhundert

(Altfaroisch)

|

17. Jahrhundert

(Spates Altfaroisch)

|

20. Jahrhundert

(Neufaroisch)

|

|

|

|

|

Nord

|

Sud

|

Nord

|

Sud

|

Nord

|

Sud

|

|

|

|

|

lang

|

lang

|

lang

|

kurz

|

lang

|

kurz

|

lang

|

kurz

|

lang

|

kurz

|

|

| i

|

/i/

|

/iː/

|

/iː/

|

/?/

|

/iː/

|

/?/

|

[iː]

|

[?]

|

[iː]

|

[?]

|

i

|

| y

|

/y/

|

/iː/

|

/iː/

|

/?/

|

/iː/

|

/?/

|

[iː]

|

[?]

|

[iː]

|

?

|

y

|

| e

|

/e/

|

/eː/

|

/eː/

|

/?/

|

/e/

|

/?/

|

[eː]

|

[?]

|

[eː]

|

[?]

|

e

|

| ø

|

/ø/

|

/øː/

|

/ø/

|

/øː/

|

/œ/

|

/øː/

|

/œ/

|

[øː]

|

[œ]

|

[øː]

|

[?]

|

ø

|

| u

|

/u/

|

/uː/

|

/uː/

|

/?/

|

/uː/

|

/?/

|

[uː]

|

[?]

|

[uː]

|

[?]

|

u

|

| o

|

/o/

|

/oː/

|

/o/

|

/oː/

|

/?/

|

/oː/

|

/?/

|

[oː]

|

[?]

|

[oː]

|

[?]

|

o

|

| ?

|

/?/

|

/øː/

|

/øː/

|

/œ/

|

/øː/

|

/œ/

|

[øː]

|

[œ]

|

[øː]

|

[?]

|

ø

|

| a

|

/a/

|

/?ː/

|

/?ː/

|

/?/

|

/?ː/

|

/?/

|

[?a]

|

[a]

|

[?a]

|

[a]

|

a

|

| Langvokal -> Diphthong

|

| i

|

/iː/

|

/??/

|

/??/

|

/???/

|

/??/

|

/???/

|

[ui]

|

[???]

|

[ui]

|

[???]

|

i

|

| y

|

/yː/

|

/??/

|

/??/

|

/???/

|

/??/

|

/???/

|

[ui]

|

[???]

|

[ui]

|

[???]

|

y

|

| æ

|

/?ː/

|

/?ː/

|

/eː/

|

/?ː/

|

/?/

|

/eː/

|

/?/

|

[?a]

|

[a]

|

[eː]

|

[?]

|

æ

|

| ?

|

/øː/

|

/øː/

|

/øː/

|

/œ/

|

/øː/

|

/œ/

|

[øː]

|

[œ]

|

[øː]

|

[?]

|

ø

|

| u

|

/uː/

|

/?u/

|

/?u/

|

/??/

|

/?u/

|

/???/

|

[?u]

|

[?]

|

[?u]

|

[?]

|

u

|

| o

|

/oː/

|

/?u/

|

/?u/

|

/?/

|

/?u/

|

/?/

|

[?u]

|

[?]

|

[?u]

|

[?]

|

o

|

| ? und a

|

/aː/

|

/aː/

|

/?ː/

|

/?/

|

/?ː/

|

/?/

|

[?a]

|

[?]

|

[?a]

|

[?]

|

a

|

| Echte Diphthonge

|

| au

|

/au/

|

/??/

|

/??/

|

/???/

|

/??/

|

/???/

|

[?i]

|

[?]

|

[?i]

|

[?]

|

ey

|

| øy

|

/ø?/

|

/??/

|

/??/

|

/???/

|

/??/

|

/???/

|

[?i]

|

[?]

|

[?i]

|

[?]

|

oy

|

| ei

|

/?i/

|

/a?/

|

/a?/

|

/a??/

|

/a?/

|

/a??/

|

[?i]

|

[?]

|

[ai]

|

[a??]

|

ei

|

Der

Sandavagsstein

aus dem 12. Jahrhundert bezeugt:

Þorkell Onondarsonr, austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.

(?Torkil Onundarson, Ostmann aus Rogaland, bewohnte diese Statte zuerst.“)

Der

Sandavagsstein

aus dem 12. Jahrhundert bezeugt:

Þorkell Onondarsonr, austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.

(?Torkil Onundarson, Ostmann aus Rogaland, bewohnte diese Statte zuerst.“)

Der

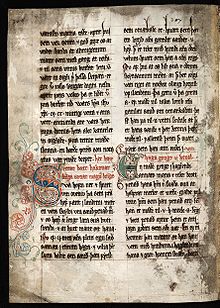

Schafsbrief

von 1298 ist das alteste altnordische Dokument in der Bibliothek der

Universitat Lund

in Schweden. Gleichzeitig ist er das alteste Dokument der Faroer. Hier treten erste faroische Abweichungen vom Altnordischen auf.

Der

Schafsbrief

von 1298 ist das alteste altnordische Dokument in der Bibliothek der

Universitat Lund

in Schweden. Gleichzeitig ist er das alteste Dokument der Faroer. Hier treten erste faroische Abweichungen vom Altnordischen auf.

Der

faroische Kettentanz

bewahrte die zigtausende Verse der alten

faroischen Tanzballaden

und durch diese mundliche Uberlieferung letztlich die faroische Sprache, bis sie endlich Ende des 18. Jahrhunderts von

Jens Christian Svabo

aufgezeichnet wurde.

Der

faroische Kettentanz

bewahrte die zigtausende Verse der alten

faroischen Tanzballaden

und durch diese mundliche Uberlieferung letztlich die faroische Sprache, bis sie endlich Ende des 18. Jahrhunderts von

Jens Christian Svabo

aufgezeichnet wurde.

Das

Altwestnordische

(Altnorwegisch)

kam im 9. Jahrhundert in der

Wikingerzeit auf die Faroer

. Die meisten Siedler stammten aus dem sudwestlichen

Norwegen

.

Galische

Sprachreste belegen, dass ein Teil der nordischen Einwanderer uber die britischen Inseln kam.

[11]

Durch die

Christianisierung der Faroer

um 1000 fielen die Inseln an Norwegen, was den sprachlichen Einfluss weiter verfestigte. Lautstand, Formenbau, Wortschatz und Satzbildung des Norwegischen finden sich auch im Faroischen wieder.

[11]

Der alteste bekannte

Runenstein

, der auf den Faroern gefunden wurde, ist der

Kirkjubøstein

von ca. 1000. Der

Sandavagsstein

stammt aus dem 12. Jahrhundert, und der

Famjinsstein

aus dem 16. Jahrhundert. Letzterer belegt die (teilweise) Verwendung der

Runenschrift

bis in die Zeit nach der Reformation.

Bis ins 13. Jahrhundert unterschied sich die westnordische Sprache auf den Faroern kaum von den Sprachformen in Island und Norwegen.

Erstes faroisches Dokument in lateinischer Schrift ist der

Schafsbrief

(?Seyðabrævið“) von 1289. Hier zeigen sich bereits vereinzelte Abweichungen vom Norwegischen (Altnordischen), z. B.

girða

statt

gærda

(?einzaunen“).

Der

Schwarze Tod

um 1350

halbierte die faroische Bevolkerung

, sodass neue Einwanderer aus Norwegen kamen und der

Þ

-Laut allmahlich verschwand, wie er in den Husavikbriefen noch vorkam.

[12]

1380 gerieten die Faroer zusammen mit Island in die

danisch-norwegische Personalunion

und damit faktisch unter danische Herrschaft, gleichwohl die nordatlantischen Inseln als norwegische Kolonien betrachtet wurden.

Erst ab dem 15. Jahrhundert bildete sich eine eigenstandige faroische Varietat der nordischen Sprache, das

Altfaroische

im Gegensatz zum Altnordischen, Islandischen oder Norwegischen.

[13]

Im faroischen Standardlehrbuch

Mallæra

1997 wird diese Sprachstufe auch ?Mittelalterfaroisch“

(miðaldarføroyskt)

genannt.

[14]

Linguistisch entscheidend sind hierfur die

Husavik

-Briefe (?Husavikarbrøvini“), die von 1403 bis 1405 datieren. Anhand von

Schreibfehlern

des Altnordischen kann nachgewiesen werden, inwieweit sich die faroische Aussprache von diesem unterschied. So steht dort an einer Stelle

hrentadi

statt des korrekten

rentaði

(?rentierte“), was nach

Jakobsen

[15]

und

Matras

[16]

ein Hinweis darauf ist, dass im Faroischen kein /h/ mehr vor dem /r/ vorkam, wodurch der verunsicherte Schreiber es vor ein Wort setzte, wo es auch im Altnordischen nicht hingehort hatte. Ein anderes Beispiel ist

huast

statt

kvask

(?selbst gesagt“). Hier ware /kv/ die etymologisch korrekte Aussprache, aber da im Faroischen /hv/ zu /kv/ wurde, konnte der Schreiber auch hier nicht mehr unterscheiden.

[13]

Beispiel mit dem Schreibfehler ?hrentadi“. Auffallend ist die große Ahnlichkeit des altnordischen/altfaroischen Textes mit der heutigen Grammatik:

- Altfaroisch:

en so mykid j Hiatlande ad segs skillingar ok xl hrentadi leigan a huerium tolf manadum ...

- Neufaroisch:

og so mikið i Hetlandi, at seks og fjøruti skillingar rentaði leigan a hvørjum tolf manaðum ...

- Ubersetzung: ?und so viel in Shetland, dass fur den Kredit alle zwolf Monate sechsundvierzig Schillinge Zinsen anfielen ...“

Die

Reformation auf den Faroern

1538 bewirkte, dass Danisch alleinige Schriftsprache wurde und sich endgultig durchsetzte.

[17]

Ab ca. 1600 spricht man von der

neufaroischen Sprache

[17]

, die sich in drei Hauptdialekte auffachert. Die Periode bis 1750 wird auch als

alteres Neufaroisch

bezeichnet.

[18]

Das Faroische teilte nach der Reformation ein ahnliches Schicksal wie das Norwegische: Danisch als Kirchensprache, Rechtssprache und Unterrichtssprache, danische Lehrbucher und danische Unterhaltungsliteratur. Die Islander hingegen wachten uber ihre alte Sprache und entwickelten sie in dieser Zeit weiter auf Grundlage des Altnordischen (bis heute). Das Islandische bestand als Literatursprache weiter fort und konnte das ganze Volk unter einer Standardsprache einen, wahrend sich Faroisch und Norwegisch in viele Dialekte aufspalteten.

[4]

Eine faroische Schriftsprache gab es ab der Reformation nicht mehr. Es konnte aber ? anders als in Norwegen ? in den

alten Balladen

und der uberall gesprochenen Alltagssprache uberleben. Bis Ende des 18. Jahrhunderts liegen nur sporadische Schriftzeugnisse vor. Zum Beispiel existiert ein Dokument von 1532, das eine Sammlung norwegischer Gesetzestexte beinhaltet und

Jogvan Heinason

(1541?1602) gehorte.

[4]

Die meisten Dokumente bezuglich der Faroer wurden nach der Reformation auf Danisch geschrieben, aber dort finden sich auch einzelne faroische Worter, insbesondere Orts- und Personennamen. Die wichtigsten Quellen hierfur sind die

jarðabøkur

(Grundbucher seit 1584 erhalten) und

tingbøkur

(Gerichtsprotokolle seit 1615 erhalten). Hier lasst sich z. B. nachweisen, dass der

Ð

-Laut nicht mehr ausgesprochen wurde.

[19]

Im ersten Buch uber die Faroer,

Færoæ & Færoa Reserata

, schreibt

Lucas Debes

1673:

?Ihre Sprache ist die Norwegische; anitzo aber sprechen sie meistentheils Danisch. Sie haben aber gleichwohl viele alte Norwegische Worte behalten, und man findet einen großen Unterschied ihrer Aussprache, zwischen denen so auf den nordlichen Inseln, und denen so auf den sudlichen Inseln wohnen.“

?

Lucas Debes

:

Færoæ & Færoa Reserata 1673 (Naturliche und Politische Historie der Inseln Faroe, 1757)

[20]

Mit anderen Worten empfand man zu Debes’ Zeiten die faroische Landessprache oft noch als eine Art Norwegisch. Hammershaimb weist in seiner

Færøsk Anthologi

1891 nach, dass Debes eine Festrede zitiert

[21]

, in der, trotz danischem Duktus, altnordische Wendungen erkennbar sind.

[4]

Debes verwendet auch andernorts in seiner Reisebeschreibung typisch faroische Begriffe.

In den alten Tanzballaden haben zum Teil veraltete Worter und Flexionen uberlebt, aber es ist meist unmoglich, sie zeitlich zu bestimmen.

[22]

Diese Worter und Formen sind im heutigen

Føroysk orðabok

erfasst und entsprechend gekennzeichnet, was die Verstandlichkeit des alten Balladenstoffs erleichtert.

Die ersten schriftlichen Fragmente faroischer Balladen finden sich 1639 beim danischen Altertumsforscher

Ole Worm

.

[23]

Der erste Pionier des geschriebenen Faroisch war der Gelehrte

Jens Christian Svabo

(1746?1824).

[24]

Im Rahmen seiner

Indberetninger fra en Reise i Færø 1781?82

sammelte er alte faroische Balladen und schrieb sie als erster nieder. Allerdings gelangten sie erst lange nach seinem Tode zum Druck. Svabos Orthographie orientierte sich am Dialekt von

Vagar

[25]

, versuchte aber bereits eine Standardisierung. Sein

Dictionarium Færoense

(um 1773) ist das erste faroische Worterbuch. Es existiert in sieben bekannten Manuskripten und wurde 1966 herausgebracht. Es ist ein Worterbuch Faroisch-Danisch-Latein. Svabo schrieb das Worterbuch in der Annahme, dass Faroisch aussterben wurde, aber noch fur die Nachwelt dokumentiert werden sollte.

Ein Beispiel fur Svabos lautnahe und bemerkenswert konsistente Orthographie:

| Svabo

|

IPA-Lautschrift

|

Modernes Faroisch

|

Ubersetzung

|

Aarla vear um Morgunin

Seulin roar uj Fjødl

Tajr seuu ajn so miklan Mann

ruja eav Garsia Hødl.

|

?a?la v?a? ?m m??gun?n

s?ul?n ?oːa? ?i fjœdl

tai? s?uw? ain so miːklan manː

??ija ?av garsia hœdl

|

Arla var um morgunin

solin roðar i fjøll

teir sou ein so miklan mann

riða av Garsia høll

|

Es war fruh am Morgen

die Sonne rotete die Berge

sie sahen einen großen Mann

von Garsias Palast reiten.

|

Svabos Schreibweise des Vagar-Dialekts Ende des 18. Jahrhunderts zeigt, dass das Faroische sich seitdem kaum in der Aussprache geandert hat. Dass er /o/ als /eu/ schreibt, spiegelt die dialektale Aussprache nordlich der Linie Suðuroy-Torshavn wider (violette Isoglosse auf der Karte oben) als [œu] anstelle von [?u].

[24]

Das erste gedruckte Buch auf Faroisch tragt den danischen Titel

Færøiske Qvæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt

und wurde 1822 vom danischen Pfarrer

Hans Christian Lyngbye

(1782?1837) verfasst, dokumentierte die

Sigurdlieder

, die von seinem faroischen Kollegen

Johan Henrik Schrøter

(1771?1851) gesammelt wurden.

Ein Beispiel von Schrøters Orthographie in dem Buch von 1822, die sehr der von Svabo ahnelt. Auch hier ist die Schreibweise viel naher an der tatsachlichen (Standard-)Aussprache als die heutige Orthographie:

| Schrøter

|

IPA-Lautschrift

|

Modernes Faroisch

|

Ubersetzung

|

Brinild situr uj gjiltan Stouli,

Tea hit veana Vujv,

Drevur hoon Sjura eav Nordlondun

Uj Hildarhaj tiil sujn.

|

b?iːn(h)?ld siːt?? ?i ??lt?n st?ul?

t?a h?tː v?ana v?iv

d?ev?? hoːn ??u?a ?av noː?l?nd?n

?i h?lda?hai tiːl s?in

|

Brynhild situr i gyltum stoli,

tað hitt væna viv,

dregur hon Sjurða av Norðlondum

i Hildarheið til sin.

|

Brunhild sitzt auf einem guldnen Stuhl,

das schone Weib

zieht Sigurd aus dem Nordland an

zu sich nach Hildes Heide.

|

Ein anderer Pionier jener Jahre war

Joannes i Kroki

(Johannes Clemensen oder Klemensen, 1794?1869), der in der bekannten

Sandoyarbok

(1821?1831) ebenfalls faroische Balladen sammelte. Es ist mit 93 faroischen Balladen das umfangreichste Werk seiner Art, das je von einem Einzelnen zusammengetragen wurde. Seine Schreibweise widerspiegelte den Dialekt von

Sandoy

. Auch seine Orthographie zeigt bemerkenswerte Ahnlichkeiten mit der heutigen Aussprache. Allerdings ist es keine Lautschrift im Sinne der Svaboschen Orthographie.

[26]

[25]

| Joannes i Kroki

|

IPA-Lautschrift

|

Modernes Faroisch

|

Ubersetzung

|

Gjevi liou u lujie aa

meni e man kvøa

Bondin fist uj hajmi bigdi

har um viil e røa.

|

?eːv? lj?u ? l?ij? ?a

meːn? eː man kvøːa

bœnd?n f?st ?i haim? b?gd?

ha? ?m viːl eː ?øːa

|

Gevið ljoð og lyðið a

meðni eg man kvøða:

Bondin fyrst i heimi bygdi

har um vil eg røða.

|

Seid ruhig und hort zu

wahrend ich erzahle

Der Bauer erst zuhause wohnte

daruber will ich reden.

|

Johan Henrik Schrøter besorgte auch die erste Ubersetzung des

Matthausevangeliums

(

Evangelium Sankta Matthæussa aa Førisk o Dansk

1823) aus dem Danischen.

Obwohl das Buch in jeden der rund 1200 faroischen Haushalte gelangte, konnte es sich aber in der Kirche nicht durchsetzen, wo weiterhin Danisch gepredigt wurde. Es herrschte damals die mehrheitliche Auffassung im Volk, dass das

Wort Gottes

und die danische Sprache zusammengehoren. Außerdem kamen Beschwerden uber bestimmte Wortformen. Søren Sørensen, ein Pfarrer von den Nordinseln, fugte in einem Schreiben an die danische Bibelgesellschaft sogar die Ubersetzung einer kurzen Passage in den Nordinseln-Dialekt hinzu, um dies zu illustrieren.

[27]

Schrøter schrieb das Matthausevangelium im Dialekt von

Suðuroy

.

[25]

Im Wesentlichen verwendete Schrøter hierbei die gleiche Orthographie wie bei den Sigurdliedern zuvor. Allerdings schwachte er die Konsonanten /p,t,k/ nach langen Vokalen zu /b,d,g/ ab, wie es fur den Sudinselndialekt typisch ist, zum Beispiel

leiba

statt

leypa

(?laufen“),

foudur

statt

fotur

(?Fuß“) und

ruigje

[

??i??

] statt

riki

[

??i??

] (?Reich“).

[27]

Die Zusammenstellung der

Faringersaga

(Færeyinga saga eller Færøboernes Historie)

aus altislandischen Quellen durch den danischen Altertumsforscher

Carl Christian Rafn

(1795?1864) war ein weiterer Meilenstein. Bei der Herausgabe 1833

[28]

wurde eine faroische Ubersetzung mitgeliefert, die auch von Schrøter stammte, diesmal aber im Dialekt von

Sudstreymoy

verfasst war.

[25]

Hierbei bekam Schrøter Hilfe von seinen Landsleuten

Jakup Nolsøe

(1775?1869) und Jens Davidson (1803?1878), die Schuler von Svabo waren.

[27]

Nolsøe war ubrigens der erste Faringer, der eine am Altnordischen ausgerichtete etymologische Schreibweise bevorzugte. Er schrieb 1829 auch die erste faroische Grammatik, die aber nie veroffentlicht wurde.

In der Faringersaga machte sich der Einfluss des danischen Philologen

Rasmus Rask

(1787?1832) bemerkbar, der Schrøter zu einer verbesserten Orthographie bewegen konnte. Offenbar war Rask von Rafn als Berater herangezogen worden, vermutlich, um die Kritik zu vermeiden, die Schrøters Matthausevangelium zuvor erntete, und um eine gewisse Standardisierung des Faroischen zu erreichen.

[27]

Bereinigt von einigen Inkonsistenzen, sehen die Vokalzeichen in den ersten neufaroischen Schriften wie folgt aus:

| Heute

|

IPA

|

Svabo

|

Schrøter I

|

i Kroki

|

Schrøter/Rask

|

| a, æ

|

[

?aː

]

|

ea

|

ea, ea

|

ea, aa, a

|

a

|

| a

|

[

?a

]

|

aa

|

aa, aaa

|

aa, a

|

a

|

| e

|

[

eː

]

|

ee, e

|

ee, e

|

e

|

e, e

|

| i, y

|

[

iː

]

|

ii, i

|

ii

|

ii, iij

|

i, i

|

| i, y

|

[

?i

]

|

uj

|

uj

|

uj

|

uj

|

| o

|

[

oː

]

|

oo, o

|

oo, o

|

oo

|

o, o

|

| o

|

[

?u

]

|

eu

|

ou

|

ou

|

ow

|

| u

|

[

uː

]

|

u

|

u

|

u

|

u

|

| u

|

[

?u

]

|

u

|

u, u

|

uu, u

|

u

|

| ø

|

[

øː

]

|

øø, ø

|

o

|

ø

|

ø

|

| ei

|

[

ai

]

|

aj

|

aj, ai

|

aj, ai

|

aj

|

| ey

|

[

?i

]

|

ej

|

ej, ei

|

ej, ei

|

ej

|

| oy

|

[

?i

]

|

oj

|

oj, oi, oj

|

oj, oi

|

oj

|

Der danische Skandinavist

Niels Matthias Petersen

(1791?1862) polemisierte 1845 gegen die phonetische Orthographie in dem Artikel

Det færøske Sprog

, der in

Færdrelandet

erschien. Er argumentierte, dass bisher nicht die Rede von einer faroischen Schriftsprache sein kann, da alles bisher veroffentlichte Material immer nur einen bestimmten Dialekt wiedergab. Eine Schriftsprache musse aber ?die dialektale Harmonie sein, basierend auf der simplen, edlen und ursprunglichen Form der Sprache“. Gleichzeitig betrachtete er die bisherigen Orthographieversuche als hasslich, besonders was die Schreibung der Vokale betrifft. Zudem fehlten ihm Konsonanten als ?Stutzpfeiler“ der Sprache. Als Beispiel nannte er aus Schroters Faringersaga:

E haldi ta ravuliast

, was fur ihn aus Sicht der Skandinavistik keinen Sinn habe, sondern

eg haldi tad raduligast

geschrieben werden musse, damit der Leser uberhaupt die Worter erkennt.

[29]

Die heutige Schreibweise ist ahnlich:

eg haldi tað raðuligast

(?ich halte das fur am ratsamsten“) und wird [

eː hald? t?a r?av?lijast

] ausgesprochen, also etwa so, wie Schrøter schrieb.

Dabei war Petersens Ansatz ahnlich wie der von Svabo, namlich ?vor dem Untergang retten, was vom Altfaroischen noch gerettet werden kann, und es der Welt in einer Form geben, die entgegenkommend und verstandlich ist“. Aber seine Methode unterschied sich, denn Petersen interessierte sich nicht fur das gesprochene Faroisch, das nur fur Linguisten von Interesse ware. Petersens Kritik erwies sich als wegweisend fur die weitere Entwicklung, die ihm am Herzen lag: ?Mit anderen Worten: Es muss eine faroische Schriftsprache geschaffen werden!“

[30]

Petersen haben wir die Forderung zu verdanken, dass Faroisch sich an der islandischen Schriftsprache orientieren und fur alle lesbar sein soll, die Islandisch oder Altnordisch verstehen. Auch wenn das bedeutete, dass die Faringer dann erst lernen mussten, ihre eigene Sprache zu lesen, so sei die Situation in Danemark nicht anders, wo man auch von keinem gesprochenen Dialekt ohne weiteres auf die Schriftsprache schließen kann.

[30]

Eigentlich wollten

V. U. Hammershaimb

(1819?1909) und

Svend Grundtvig

(1824?1883) eine Replik schreiben, und Schrøter tat es auch in der

Berlingske Tidende

, aber da der norwegische Historiker

Peter Andreas Munch

(1810?1863, Onkel von Edvard Munch) Petersens Argumentation in einem Artikel uber eine kunftige norwegische Schriftsprache zustimmte, verzichteten Hammershaimb und Grundtvig darauf.

[30]

Im Sommer 1845 schickte der danische Gouverneur auf den Faroern,

Christian Pløyen

(1803?1867), die vom Lehrer

Ole Jespersen

gesammelten

Zauberspruche

an C.C. Rafn. Sie waren nach Svabos Orthographie verfasst. Neben dem faroischen Originaltext lieferte er eine danische Ubersetzung mit, bei der ihm wohl Schrøter und

Jens Davidsen

halfen. Rafn hielt diese Schreibweise aber fur nicht geeignet, um sie zu veroffentlichen, und beauftragte den islandischen Philologen und Nationalisten

Jon Sigurðsson

(1811?1879) mit einer Uberarbeitung, einer ?Islandifizierung“. Das Ergebnis schickte er an N. M. Petersen mit der Bitte um Kommentare. Als Rafn die Kommentare von Petersen vorliegen hatte, wurde das Ganze an Hammershaimb geschickt, denn Petersen meinte, die letzte Entscheidung musse ein Faringer treffen.

V. U. Hammershaimb

(1819?1909) verfolgte das

morphophonemische

Konzept bei der Schopfung der neufaroischen Schriftsprache, das in seiner Version von 1891 nahezu unverandert gultig ist.

V. U. Hammershaimb

(1819?1909) verfolgte das

morphophonemische

Konzept bei der Schopfung der neufaroischen Schriftsprache, das in seiner Version von 1891 nahezu unverandert gultig ist.

Hammershaimbs junger Kollege

Jakob Jakobsen

(1864?1918) wollte eine phonetische Orthographie, ließ sich dann auf einen Vermittlungsvorschlag (Broyting-Wechsel) der ?Faringergesellschaft“ ein, der aber nicht allgemein umgesetzt wurde.

Hammershaimbs junger Kollege

Jakob Jakobsen

(1864?1918) wollte eine phonetische Orthographie, ließ sich dann auf einen Vermittlungsvorschlag (Broyting-Wechsel) der ?Faringergesellschaft“ ein, der aber nicht allgemein umgesetzt wurde.

Band 2 der

Færøsk Anthologi

von 1891 enthalt ein Glossar uber 10.000 Stichworter Faroisch-Danisch mit Ausspracheangaben, die von

Jakob Jakobsen

(1864?1918) besorgt wurden. Die aktuelle unveranderte Ausgabe stammt von 1991 und ist als faroisches Ausspracheworterbuch nach wie vor einzigartig.

Band 2 der

Færøsk Anthologi

von 1891 enthalt ein Glossar uber 10.000 Stichworter Faroisch-Danisch mit Ausspracheangaben, die von

Jakob Jakobsen

(1864?1918) besorgt wurden. Die aktuelle unveranderte Ausgabe stammt von 1991 und ist als faroisches Ausspracheworterbuch nach wie vor einzigartig.

V. U. Hammershaimb

(1819?1909) gilt als der eigentliche Vater der modernen faroischen Schriftsprache. Zunachst war er, wie schon Svabo und Schrøter, ein Anhanger einer lautnahen Schreibung. Erst durch Petersens und Sigurðssons Einfluss kam es hier zum Umdenken.

1844 schrieb er einen Artikel in der danischen Zeitung

Københavnsposten

, wo er einen Regierungsvorschlag uber das Schulwesen auf den Faroern kritisierte, in dem Faroisch als ?Dialekt“ bezeichnet wurde. Hammershaimb berief sich auf die alten Balladen und Schrøters Ubersetzung der Faringersaga als Beleg dafur, dass Faroisch eine

Einzelsprache

ist, die ?Merkmale des Altnordischen bewahrt hat“.

[29]

1845 sprang ihm

Svend Grundtvig

(1824?1883) mit der Streitschrift

Dansken paa Færøerne, et Sidestykke til Tysken i Slesvig

[31]

zur Seite. Er argumentierte, dass das Verhaltnis zwischen Faroisch und Danisch mit demjenigen zwischen Danisch und Deutsch im

Herzogtum Schleswig

vergleichbar sei, wo die Danen damals fur das Recht auf ihre Sprache kampften. Grundtvig forderte die Regierung auf, deshalb Faroisch als Nationalsprache anzuerkennen und entsprechend an den Schulen, in der Kirche usw. einzufuhren.

[29]

1846 erschienen Hammershaimbs ersten Volksmarchen in Rafns wissenschaftlicher Zeitschrift

Annaler for nordisk Oldkyndighed

zusammen mit den o. g. Zauberspruchen und einigen Kommentaren zur Aussprache.

Das ursprungliche Manuskript von 1845 hierzu war noch an der letzten Version der Schrøterschen Orthographie orientiert

[32]

:

| Hammershaimb 1845

|

Modernes Faroisch

|

Ubersetzung

|

| Sjodrejil hevur folkaskapilsi, stendur a skjerun ettir solaseting og bijur utirorabatnanar lova sar vi; fiskar val, men vegrast burtur tai sol ruvar y havi, tekur til at minka ju meiri lyjur ymoti deji; ty siist: "minkar sum sjodrejil".

|

Sjodregil hevur folkaskapilsi, stendur a skerum eftir solarseting og biður utiroðrarbatarnar lova sær við; fiskar væl, men veðrast burtur ta ið sol roðar i havi, tekur til at minka ju meiri liður imoti degi; ti sigist: "minkar sum sjodregil".

|

Der

Sjodregil

hat Menschengestalt, steht auf den Scharen nach Sonnenuntergang, und bittet die Fischerboote mitkommen zu durfen; fischt gut, aber verschwindet allmahlich, wenn die Sonne uber dem Meer aufgeht, wird immer kleiner, je mehr es Tag wird; daher wird gesagt: ?Schrumpfen wie ein Sjodregil“.

|

Ubereinstimmungen sind zum Beispiel:

- das lange /e/ ist ein ?e“

- das lange /o/ ein ?o“

- das lange /a/ ein ?a“

- das alte /a/ ist ein ?a“

- die Dativendung wird ?-un“ geschrieben

Neuerungen sind jedoch:

- das altnordische /o/ wird wieder ?o“ geschrieben statt ?ou“ oder ?ow“

- das altnordische /i/ wird nunmehr durch ?y“ reprasentiert, und nicht mehr durch ?uj“

Was 1846 in den Druck gelangte, sah nach dem Einfluss von Sigurðsson und Petersen dann so aus:

| Hammershaimb 1846

|

Hammershaimb 1891

[33]

|

Ubersetzung (1846)

|

| Norðan firi bigdina Eiði i Esturoi standa framman firi landi tveir storir drengar sum likjast manni og konu. Um hesar drengarnar gengur sognin i Førjun: at einusinni atlaði Island at flita Føroiar norður til sin, og sendi ti ein storan risa við konu sini eftir teimun. Tey bæði komu at ti itsta berginun af Esturoi, sum er nevnt Eiðis kolli, og liggut longst imoti utnorðingi.

|

Norðan fyri bygðina a Eiði, ytst a flogvanum, sum er millum Eysturoyar og Streymoyar, standa framman fyri landi tveir storir drangar, sum kallast Risi og Kelling, hin ytri og hon innari landinum, og har er røtt sund imillum teirra, ta ið kyrt er. Um hesar drangarnar er sognin, at einusinni ætlaði Island at flytja Føroyar norður til sin og sendi ti ein storan risa og konu hansara at faa tær fluttar har norður. Tey komu bæði at ti ytsta berginum, sum kallast Eiðiskollur og longst moti utnyrðingi.

|

Nordlich des Dorfes

Eiði

auf Eysturoy stehen zwei große Klippen vor der Kuste, die Mann und Frau ahneln. Uber diese Klippen geht folgende Sage auf den Faroern: dass eines Tages Island plante, die Faroer nordlich zu sich zu bewegen, und schickte darum einen großen Riesen mit seiner Frau dorthin. Die beiden kamen zu dem außersten Berg von Eysturoy, der Eiðiskollur genannt wird, und am weitesten nach Nordwest liegt. (

zum weiteren Inhalt der Sage siehe:

Risin und Kellingin

)

|

Damit war die Grundlage fur die heutige faroische Schriftsprache gelegt. Nur noch Kleinigkeiten wurden geandert:

- 1891 kam das altnordische /y/ wieder dort zur Verwendung, wo es etymologisch hingehorte, obwohl die Aussprache mit dem faroischen /i/ identisch ist. Ebenso wird mit dem /y/ verfahren, das ansonsten wie /i/ gesprochen wird.

- Auch die Dativendung ?-um“ wird wieder wie im Altnordischen geschrieben, obwohl sie stets ?-un“ gesprochen wird.

- Lange und kurze Varianten von Vokalen werden grundsatzlich auf gleiche Art dargestellt:

a

t

,

m

a

nni

statt

a

t

,

m

a

nni

;

b

æ

ði

,

æ

tlaði

statt

b

æ

ði

,

a

tlaði

;

t

ey

,

Ey

sturoy

statt

t

ey

,

E

sturoy

.

[34]

1854 erschien Hammershaimbs

Færøsk sproglære

(Faroische Sprachlehre) ebenfalls in dieser Zeitschrift.

Hieruber schreibt er:

?Als ich [...] aufgefordert wurde, [...] eine faroische Sprachlehre zu verfassen, fuhlte ich mich in großer Verlegenheit, weil mir keiner der verwendeten Dialekte tauglich schien, als gemeinsame Schriftsprache und Kommunikationsmittel fur alle Inseln verwendet zu werden. [...] Ich entschied mich fur die etymologisierende Schreibweise, da sie mir die großten Vorteile fur die Sprache zu bieten schien, sofern sie etwas Zukunft vor sich haben sollte: Nicht nur, dass faroische Texte damit leichter lesbar fur Fremde sind und ordentlicher aussehen, sondern auch, dass die Faringer hiermit naher an die verwandten Sprachen Islandisch und Danisch kommen, sich leichter deren Gemeinsamkeiten aneignen konnten, anstelle sich zu isolieren, indem man der oft schwierigen Aussprache in der Schriftsprache Ausdruck gibt.“

?

V. U. Hammershaimb

:

Færøsk Anthologi

, 1891

[25]

Als Beispiel nennt Hammershaimb den altnordischen Buchstaben

o

, der in den verschiedenen Dialekten als

ou

oder

ow

(Suðuroy),

eu

oder

ov

(

Nordinseln

), oder kurz vor zwei Konsonanten

o

(im Norden vor

e

oder

æ

(siehe

faroische Verscharfung

)) geschrieben wurde. Er machte daraus wieder einen Buchstaben und definierte stattdessen die besonderen Ausspracheregeln hierfur.

[25]

Damit wurden die altnordischen Worter im Schriftbild leichter erkennbar.

1891 wurde Hammershaimbs Sprachlehre in seiner

Færøsk Anthologi

vollstandig uberarbeitet und hat bis heute nur wenig an Gultigkeit verloren. Hammershaimbs jungerer Kollege Jakob Jakobsen trug hierzu maßgeblich bei. Sein Verdienst bei diesem Standardwerk war nicht nur die phonetisch exakte Umschrift und Gegenuberstellung der Dialekte anhand ausfuhrlicher Leseproben, sondern vor allem auch ein Worterbuch Faroisch-Danisch mit 10.000 Stichwortern und durchgangigen Ausspracheangaben. Es bildet den zweiten Band der

Anthologi

. Abgesehen von der Unterscheidung zwischen den Buchstaben

ø

und

o

und der Verwendung des

x

entspricht es weitgehend der heutigen Rechtschreibung.

Jakobsen war zugleich der erste faroische Gelehrte, der neue Begriffe schuf und so das Faroische zu einer modernen Bildungssprache ausbaute. Seine reformierte lautnahe

Broyting

-Rechtschreibung setzte sich allerdings nicht durch, weswegen Faroisch heute noch sehr dem islandischen und altnordischen Schriftbild ahnelt. Als Beispiel sei hier der Buchstabe

ð

genannt, der im Faroischen stumm oder ein Gleitvokal ist und daher immer wieder zu Schreibfehlern fuhrt.

Hammershaimbs Freund Svend Grundtvig reiste zusammen mit

Jørgen Bloch

auf die Faroer, um bei der Sammlung vieler alter Sprachdenkmaler zu helfen. Grundtvig und Bloch verwendeten konsequenterweise Hammershaimbs Orthographie in seiner Sammlung

Føroyja kvæði

. Sie schrieben auch das Worterbuch

Lexicon Færoense

(1887?1888), das zwar unveroffentlicht blieb, aber die Grundlage fur alle weiteren faroischen Worterbucher bildete. Es hat 15.000 Stichworter und ubertrug u. a. Svabos

Dictionarium Færoense

in die Normalrechtschreibung.

[35]

Hammershaimbs Verdienst war es, die faroische Sprache in eine Schriftform gegossen zu haben, die keinen der faroischen Dialekte bevorzugt und gleichzeitig fur Kenner des Altnordischen ein Hochstmaß an Lesbarkeit garantiert ? allerdings auf Kosten der Nahe zur Aussprache.

[36]

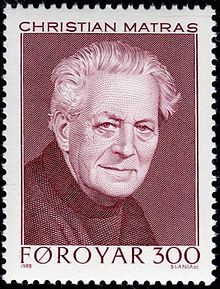

Christian Matras (1900?1988) war der erste Professor fur Faroisch und nicht nur ein bedeutender Sprachwissenschaftler und Lexikograph, sondern auch Dichter.

Christian Matras (1900?1988) war der erste Professor fur Faroisch und nicht nur ein bedeutender Sprachwissenschaftler und Lexikograph, sondern auch Dichter.

Das Neufaroische wurde auf dem

Weihnachtstreffen der Faroer 1888

von der sich bildenden Nationalbewegung als kunftige Hauptsprache proklamiert. Aber erst mit der Grundung der Unabhangigkeitspartei

Sjalvstyrisflokkurin

1906 trat das geschriebene Faroisch als ?ernstzunehmende Konkurrentin“ des Danischen auf.

[23]

Der

faroische Sprachenstreit

in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts war ein besonders deutlicher Ausdruck des Kulturkampfes fur die eigene Nationalsprache. Protagonisten waren Padagogen wie

Simun av Skarði

(1872?1942),

Jakup Dahl

(1878?1944) und

A. C. Evensen

(1874?1917). Von Dahl stammt die erste Grammatik, die

Føroysk Mallæra

. Sein Freund A. C. Evensen konnte die Arbeit am

Føroysk orðabok

(?Faroisches Worterbuch“) nicht vollenden, so dass es nur von A?F reicht.

1927?1928 erschien das erste ?richtige“ faroische Worterbuch von

Christian Matras

(1900?1988) und

Mads Andreas Jacobsen

(1891?1944). Es war das

Føroysk-donsk orðabok

ein faroisch-danisches Worterbuch, das 1961 in uberarbeiteter Ausgabe erschien und mit Erganzungsband bis heute (2007) maßgeblich ist.

Erst 1937 wurde Faroisch als Schulsprache anerkannt, 1938 als Kirchensprache, und seit der

Autonomie der Faroer

von 1948 ist es Hauptsprache

(høvuðsmal)

auf der Inselgruppe.

1961 schließlich kam die erste

offizielle

faroische

Bibel

von Jakup Dahl heraus (vorher gab es schon eine baptistische Ausgabe); das Faroische wurde aber bereits vorher von der Kanzel gepredigt.

Die Grundung der

Universitat der Faroer

1965 unterstrich den Anspruch, Faroisch als Wissenschaftssprache zu etablieren. Erster Professor fur Faroisch war Christian Matras. Er sorgte fur die Veroffentlichung der faroischen Balladen (

Føroya kvæði: corpus carminum Færoensium

in 7 Banden 1941?96) als wichtigstes nationales Sprachdenkmal. Mit dem

Føroyamalsdeildin

gibt es hier zudem das einzige Faroisch-Institut weltweit.

Es sollte bis 1998 dauern, bis die Faringer ihr erstes muttersprachliches Worterbuch bekamen, das

Føroysk orðabok

von

Johan Hendrik Winther Poulsen

(* 1934) und anderen. Poulsen pragte die heutige

faroische Sprachpolitik

, die sich in ihrem Purismus (Vermeidung von Fremdwortern) am Islandischen orientiert. Dadurch ist gewahrleistet, dass Faroisch auch heute noch einen relativ eigentumlich anmutenden nordischen Wortschatz aufweist. Beispielsweise wurde aus einem

helikoptari

eine

tyrla

, und ein

komputari

heißt inzwischen nur noch

telda

.

Danisch ist offizielle Zweitsprache auf den Faroern, verliert aber im 21. Jahrhundert zunehmend an praktischer Bedeutung gegenuber dem Englischen als Geschaftssprache. Beispielsweise sind die Website und der Briefkopf der

Landesregierung der Faroer

nur auf Faroisch und Englisch, nicht aber auf Danisch, wahrend faroische Gesetzestexte immer noch ins Danische ubersetzt werden mussen.

Die meisten Hinweisschilder auf den Faroern sind heute einsprachig auf Faroisch. Dort, wo Zweisprachigkeit vonnoten scheint, wird grundsatzlich Englisch verwendet. Danische Schilder sieht man nur noch an danischen Einrichtungen.

Genetische Untersuchungen haben ergeben, dass 80 % der mannlichen Gene der Faringer skandinavischen (norwegischen) Ursprungs sind und 20 % britischer Herkunft. Bei den Frauen ist dieses Verhaltnis genau umgekehrt. Zu 90 % stammen ihre Gene von den

Kelten

und nur zu 10 % von den Wikingern.

[37]

Das ist dadurch erklarbar, dass die Wikinger Keltinnen als Frauen und Sklavinnen hatten. Ob sie direkten sprachlichen Einfluss hatten, ist nicht abschließend geklart. Aber es finden sich einige typische

keltische

Worter im Faroischen, wie

dunna

(?Ente“),

drunnur

(?Rumpf“ bei Schafen und Rindern),

korki

(eine auf den Faroern dominierende Flechte, aus der ein Purpurfarbstoff und Lackmus hergestellt wird) und Ortsnamen wie

Dimun

. Auch Redewendungen wie

tað er otti a mær

(?ich habe Angst“, wortlich ?da ist Furcht auf mir“) haben eine keltische, aber keine skandinavische Entsprechung.

[7]

Durch die danische Kolonialsprache, insbesondere seit der Reformation, gelangten viele danische bzw. eigentlich niederdeutsche Lehnworter ins Faroische. Diese findet man noch heute mehr in der gesprochenen als in der Schriftsprache.

Daneben gibt es auch charakteristische alte englische Lehnworter, wie zum Beispiel

trupulleiki

(< trouble) ?Problem“ und

fittur

(< fit) ?fit; nett, suß; ziemlich viel oder gut“. Wenngleich die heutige

faroische Sprachpolitik

sehr puristisch ist, dringen immer wieder Anglizismen ins Faroische, insbesondere in die gesprochene Sprache.

[7]

Das faroische Alphabet hat 29 Buchstaben, die wie folgt klingen konnen:

| Graphem

|

Name

|

Phonem

|

Aussprache (lang, kurz)

|

| A

, a

|

fyrra a

[?f??ːa ??aː] (?vorderes a“)

|

/a, æ/

|

[?aː], (In Fremdwortern auch: [aː]), [a]

|

| A

, a

|

a

[?aː]

|

/

a

/

|

[?aː], [?]

|

| B

, b

|

be

[beː]

|

/b/

|

[b], [b?] (stimmlos)

|

| D

, d

|

de

[deː]

|

/d/

|

[d], [d?] (stimmlos)

|

| Ð

, ð

|

edd

[?dː]

|

(keins)

|

stumm oder Gleitvokal [j], [v], [w] zwischen bestimmten Vokalen; bei ðr als [g?] realisiert.

|

| E

, e

|

e

[eː]

|

/e/

|

[eː], [?]

|

| F

, f

|

eff

[efː]

|

/f/

|

[f], -ft- wird meist zu [tː]

|

| G

, g

|

ge

[geː]

|

/g/

|

[g], [g?]; im Anlaut vor i, y, e, ø und vor allen anderen Vokalen als gj-: [??]; zwischen Vokalen wie ð, also stumm bis gleitend

|

| H

, h

|

ha

[h?a]

|

/h/

|

[h], in der Kombination hj [?] und als hv [k?v]

|

| I

, i

|

fyrra i

[?f??ːa ?iː] (?vorderes i“)

|

/i/

|

[iː], [?]

|

| I

, i

|

fyrra i

[?f??ːa ??i] (?vorderes i“)

|

/ui/

|

[?iː], [?i], in der

Verscharfung

[?]

|

| J

, j

|

jodd

[j?dː]

|

/j/

|

[j], gj bildet ein [??], kj und hj ein [?] und sj ein [?]

|

| K

, k

|

ka

[k?a]

|

/k/

|

[k], [k?] aspiriert, [?k] praaspiriert, vor hellen Vokalen meist [?] (vor allen anderen Vokalen wird kj als [?] realisiert).

|

| L

, l

|

ell

[?lː]

|

/l/

|

[l], [l?] [?]? [?], [??], als ll meist [d?l] zwischen zwei Vokalen und am Wortende.

|

| M

, m

|

emm

[?mː]

|

/m/

|

[m], [m?] (stimmlos). In der Dativendung -um stets [?n], vor k als [ŋ?], und vor n als [u].

|

| N

, n

|

enn

[?nː]

|

/n/

|

[n], [n?] (stimmlos), nn wird nach Diphthongen zu [d?n].

|

| O

, o

|

o

[oː]

|

/o/

|

[oː], [?]

|

| O

, o

|

o

[?uː]

|

/ou/

|

[?uː], [œ]; auf

Nolsoy

[auː]; in der Verscharfung [?] auf

Suðuroy

dann aber [?]

|

| P

, p

|

pe

[peː]

|

/p/

|

[p], [p?] aspiriert, [?p] praaspiriert

|

| R

, r

|

err

[??ː]

|

/r/

|

[?], [??] (Tendenz zum britischen r), rn wird meist zu [dn], rs zu [???], rt zu [??t], rd zu [???]

|

| S

, s

|

ess

[?sː]

|

/s/

|

[s] immer stimmlos, zusammen als sj [?], oft auch als sk(j)

|

| T

, t

|

te

[teː]

|

/t/

|

[t], [t?] aspiriert, [?t] praaspiriert, zusammen als tj [?]

|

| U

, u

|

u

[uː]

|

/u/

|

[uː], [?]

|

| U

, u

|

u

[?uː]

|

/uu/

|

[?uː], [?], in der Verscharfung [?]

|

| V

, v

|

ve

[veː]

|

/v/

|

[v]

|

| Y

, y

|

seinna i

[?saiːdna ?iː] (?hinteres i“)

|

/i, y/

|

[iː], [?]; in Fremdwortern auch: [yː], [?]

|

| Y

, y

|

seinna i

[?saiːdna ??iː] (?hinteres i“)

|

/ui/ (identisch mit i)

|

identisch mit i: [?iː], [?i]

|

| Æ

, æ

|

seinna a

[?saiːdna ??aː] (?hinteres a“)

|

/æ/

|

[?aː], [a]

|

| Ø

, ø

|

ø

[øː]

|

/ø/

|

[øː], [œ]

|

| Weitere

Diphthonge

|

| ey

|

?

|

/ei/

|

[?iː], [?] (wie in ?hej“), auch in der Verscharfung [?]

|

| ei

|

?

|

/ai/

|

[aiː], [ai] (wie im deutschen ?ei“), in der Verscharfung [a]

|

| oy

|

?

|

/oi/

|

[?i:], [?i] (wie im deutschen ?eu“), in der Verscharfung [?]

|

Anmerkungen:

Sendistova Foroya

? ?Gesandtschaft der Faroer“. Wappenschild an der faroischen Vertretung in Kopenhagen. Hier wird feierlich ein

O

statt

Ø

verwendet und bildet eine orthographische Raritat, die sich aber auch in der Biermarke

Foroya Bjor

wiederfindet.

Sendistova Foroya

? ?Gesandtschaft der Faroer“. Wappenschild an der faroischen Vertretung in Kopenhagen. Hier wird feierlich ein

O

statt

Ø

verwendet und bildet eine orthographische Raritat, die sich aber auch in der Biermarke

Foroya Bjor

wiederfindet.

- ?Vorderes und hinteres a, i und i“ bezeichnen nur die alphabetische Reihenfolge, keineswegs einen Artikulationsort im Gaumen. Die entsprechenden Paare verhalten sich weitgehend identisch im Falle des a und vollkommen gleich klingend bei i, y bzw. i, y. Gerade die letzteren beiden Paare machen es dem Schuler im Diktat schwer.

- Ø, ø wird manchmal auch O, o geschrieben (historisierend, feierlich).

- Der Großbuchstabe Ð wird nur verwendet, wenn ein Wort ganz in Großbuchstaben gesetzt wird, so zum Beispiel auf Landkarten oder bei Firmenlogos, denn ð kommt immer nur innerhalb oder am Ende eines Wortes vor. Im Gegensatz zum Islandischen ist es

immer ein stummer Gleitlaut

(wenige Ausnahmen) und

nie

der stimmhafte Dentallaut, der im Islandischen und Englischen erhalten ist: wie in Englisch

mother

oder im Islandischen

Seyðisfjorður

. Etymologisch ist es auch verwandt mit dem weichen

danischen

d

. Dort, wo der danische Sprecher in verwandten Wortern der eigenen Sprache ein weiches

d

sprechen wurde, kommt meist im faroischen Pendant das

ð

vor. Das liegt an der ?etymologisch ausgerichteten“

morphophonemischen

Standardschreibung, die 1846/91 von

Hammershaimb

eingefuhrt wurde, und sich gegenuber den phonetischen Orthographie-Modellen (von

Jens Christian Svabo

(1746?1824) und spater

Jakob Jakobsen

(1864?1918)) durchsetzen konnte.

- Alle Vokale und Diphthonge konnen sowohl kurz als auch lang sein, wobei die kurze Form oft anders realisiert wird (siehe Lautschrift).

Unbetonte kurze

Vokale treten immer nur als a, i oder u auf, was besonders charakteristisch in den vielen Flexionsendungen auffallt. Das bedeutet, dass Worter wie der Inselname

Mykines

[

?miː??.neːs

],

akker

[

?a?eː?

] (?Anker“),

korter

[

k????teː?

] (?Viertelstunde“) entgegen der Erwartung am Ende ein langes /e/ aufweisen. Und die Konjunktion

aðrenn

(?bevor“) wird [

??a??n

] ausgesprochen.

- Bestimmte lange Diphthonge werden in ihrer kurzen Form monophthongisiert, sodass sich beispielsweise ein kurzes /o/ nicht vom /ø/ unterscheidet.

- Der mit u wiedergegebene Diphthong baut auf einem abgedunkelten u (hoher ungerundeter nicht-vorderer Vokal, ahnlich russisch Ы) auf und wird zum hellen u, wobei noch ein Gleitvokal [w] am Ende angedeutet werden kann. Letzteres kann auch uber den anderen ?u-Diphthong“ o gesagt werden, der in fruheren Orthographie-Modellen auch als ?ow“ dargestellt wurde.

Die Buchstaben <ð> und <g> verhalten sich zwischen Vokalen identisch. Sie werden zu einem

Gleitvokal

/j, v, w,/ je nach Umgebung oder sind stumm. Diese Regeln gelten auch, wenn zwei Vokale in der Schrift aufeinanderstoßen.

- /j/ erscheint immer nach <i/y, i/y, ei, ey, oy>, also auf einen i-Laut

- /j/ erscheint auch vor <i>, aber nicht nach einem u-Laut <o, u, u>

- /v/ erscheint zwischen <a/æ, a, e, o, ø> und <u>, also immer dann, wenn kein i-Laut davor steht

- /w/ erscheint nach den u-Lauten <o, u, u>

- <ð> und <g> sind stumm, wenn sie zwischen zwei anderen als den genannten Vokalen stehen, namentlich <a/æ, a, e, o, ø> vor <a> und immer am Ende eines Wortes

In der faroischen Grammatik

Mallæra

1997 wird nicht zwischen /v/ und /w/ unterschieden.

[38]

| Gleitvokale

|

| Betonter erster Vokal

|

Auslautender zweiter Vokal

|

Beispiele

|

| i

[

?

]

|

u

[

?

]

|

a

[

a

]

|

| Graphem

|

Phonem

|

Gleitvokal

|

| I-Umgebung 1 + 2

|

| i, y

|

[

iː

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

sigið

[

siːj?

] ?herabgestiegen“,

siður

[

siːj?r

] ?Brauch“,

siga

[

siːja

] ?sagen“

|

| i, y

|

[

?iː

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

migi

[

m?iːj?

] ?(ich) pinkele“,

migur

[

m?iːj?r

] ?Bettnasser“,

miga

[

m?iːja

] ?pinkeln“

|

| ey

|

[

?iː

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

reyði

[

r?iːj?

] ?(der) rote“,

reyður

[

r?iːj?r

] ?(ein) roter“,

reyða

[

r?iːja

] ?(die) rote“

|

| ei

|

[

aiː

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

reiði

[

raiːj?

] ?Zorn“,

reiður

[

raiːj?r

] ?Nest“; ?wutend“,

reiða

[

raiːja

] ?ausrusten“; ?fertigen“; ?bezahlen“

|

| oy

|

[

?iː

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

[

j

]

|

noyði

[

n?iːj?

] ?(ich) zwinge“,

royður

[

r?iːj?r

] ?Blauwal“,

royða

[

r?iːja

] ?Tuff“

|

| U-Umgebung 1

|

| u

|

[

uː

]

|

[

w

]

|

[

w

]

|

[

w

]

|

suði

[

suːw?

] ?(ich) flustere“,

mugu

[

muːw?

] ?(wir, sie) mussen, (ihr) musst“,

suða

[

suːwa

] ?flustern“

|

| o

|

[

?uː

]

|

[

w

]

|

[

w

]

|

[

w

]

|

roði

[

r?uːw?

] ?(ich, er, sie, es) ruderte, (du) rudertest“,

roðu

[

r?uːw?

] ?(wir, ihr, sie) ruderten“,

Noa

[

n?uːwa

] ?Noah“

|

| u

|

[

?uː

]

|

[

w

]

|

[

w

]

|

[

w

]

|

buði

[

b?uːw?

] ?(ich, er, sie, es) wohnte, (du) wohntest“,

buðu

[

b?uːw?

] ?(wir, ihr, sie)“ wohnten,

tua

[

t?uːwa

] ?(unaufgefordert) duzen“

|

| I-Umgebung 2, U-Umgebung 2, A-Umgebung 1

(regular)

|

| a, æ

|

[

?aː

]

|

[

j

]

|

[

v

]

|

?

|

ræði

[

r?aːj?

] ?Macht, Gewalt“,

æðu

[

?aːv?

] ?Eiderente“ (Akk., Dat., Gen.Sg.),

glaða

[

gl?ːa

] ?Blinklicht“

|

| a

|

[

?aː

]

|

[

j

]

|

[

v

]

|

?

|

raði

[

r?aːj?

] ?(ich) rate“,

faur

[

f?aːv?r

] ?wenig“,

raða

[

r?aː

] ?raten“

|

| e

|

[

eː

]

|

[

j

]

|

[

v

]

|

?

|

gleði

[

gleːj?

] ?Freude“,

legu

[

leːv?

] ?Liegen; Bruten“ (Akk., Dat., Gen.Sg.),

gleða

[

gleːa

] ?erfreuen“

|

| o

|

[

oː

]

|

[

j

]

|

[

v

]

|

?

|

togið

[

toːj?

] ?das Seil“,

smogu

[

smoːv?

] ?schmale Gasse“ (Akk., Dat., Gen.Sg.),

roða

[

roːa

] ?roten“

|

| ø

|

[

øː

]

|

[

j

]

|

[

v

]

|

?

|

løgin

[

løːj?n

] ?merkwurdig“,

røðu

[

røːv?

] ?Rede“ (Akk., Dat., Gen.Sg.),

høgan

[

høːan

] ?(den) hohen“

|

| Quelle:

Faroese: An Overview and Reference Grammar

, 2004 (S. 38)

|

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:

Verben etc.

Hilf der Wikipedia, indem du sie

recherchierst

und

einfugst

.

Das Faroische ist im Gegensatz zu anderen germanischen Sprachen wie Danisch oder Englisch reicher an Formen. Zum Beispiel ist das

Genus

-System dem Deutschen sehr ahnlich, es wird also bei

Substantiven

,

Pronomina

,

Adjektiven

etc. zwischen drei Geschlechtern unterschieden. Auffallend ? und unter den germanischen Sprachen (das Islandische ausgenommen) alleinstehend ? ist im Faroischen die Pluralform des

Zahlworts

und

unbestimmten Artikels

ein

, der genauso geschrieben, gesprochen und (im Singular) verwendet wird wie im Deutschen, aber anders gebeugt wird. Hinzu kommen die

distributiven Zahlworter der faroischen Sprache

fur

zwei

und

drei

(siehe dort)

.

Charakteristisch fur die nominal flektierten Worter im Faroischen ist deren haufige Endung

-ur

. Dabei ist das (aus dem Kontext gerissen) keineswegs ein Indikator fur eine bestimmte Wortart noch fur ein Geschlecht oder einen

Numerus

oder

Kasus

. Ebenso verhalt es sich mit den typischen Endungen

-ir

und

-ar

. Wie oben bereits erwahnt, konnen unbetonte Silben (und das sind im Faroischen allgemein die Endsilben) keine anderen als diese drei Vokale a, i, u tragen. Damit ist es freilich komplizierter als im Deutschen (und anderen Sprachen), wo in diesem Fall meist das e verwendet wird, falls eine Flexionsendung einen Vokal tragt. Dieses System ist auch fur Muttersprachler manchmal schwer durchschaubar, zumal erschwerend hinzukommt, dass die

gesprochene Sprache

bestimmte Endungsvokale anders realisiert und manchmal auch in der Rechtschreibung zwei Varianten einer Form zulassig sind.

Andererseits kann gesagt werden, dass sich sowohl bestimmte Paradigmen in der gesprochenen Sprache kaum oder gar nicht von dem

altnordischen

Ursprung entfernt haben als auch selbst unregelmaßige Formen in bestimmten Fallen Parallelen zum Deutschen aufweisen.

Die faroischen

Nomen

(Hauptworter) werden dem Geschlecht (

Genus

) nach, wie im Deutschen, in drei Gruppen eingeteilt:

- kallkyn

(k.) ? mannlich (maskulin) mit 5

Deklinationen

und 53 Unterklassen. Diese Unterklassen fassen alle denkbaren Ausnahmen in ein System zusammen;

- kvennkyn

(kv.) ? weiblich (feminin) mit 7 Deklinationen und 34 Unterklassen;

- hvørkiskyn

(h.) ? sachlich (neutral) mit 5 Deklinationen und 34 Unterklassen.

Stellvertretend fur die drei Geschlechter seien hier zur Veranschaulichung drei haufige Klassen genannt, deren

Stammvokale

sich

nicht

andern.

Anmerkungen:

- Die mannliche Nominativendung

-ur

dominiert im Faroischen (auf den ersten Blick), aber

-ur

kann genauso einen weiblichen Plural anzeigen (

genta ? gentur

= Madchen, Sg. u. Pl.) oder hinter Verben stehen (

koma ? kemur

= kommen ? kommt). Auch gibt es mannliche Substantive, in denen -ur zum

Wortstamm

gehort wie bei

fingur

= Finger.

- Grundsatzlich haben die Endungen <-a(r), -i(r)> und <-u(r)> vergleichbare und unterscheidende Funktionen durch alle Wortklassen und Beugungen hindurch. Es fallt auch Muttersprachlern oft nicht leicht, diese Endungsvokale richtig anzuwenden. Andere germanische Sprachen wie das Deutsche kennen hier nur das <e>, wie in <-en, -er> usw. Gleichzeitig gilt im Faroischen die Regel, dass unbetonte kurze Endungsvokale immer nur <a, i, u> ([a], [?], [?]) sein konnen, nie aber <a, e, i, o, u, y, y, æ, ø> oder die eigentlichen Diphthonge. Einige geographische und Personennamen enden zwar auf <a>, aber das sind Zusammensetzungen mit dem Wort

a

(Bach, Fluss, vgl. dan.

a

).

- Die Dativendung

-um

des Plurals findet sich grundsatzlich in allen Klassen (nicht nur der Nomen) und wird in allen faroischen Dialekten als [?n] ausgesprochen. Generelle Eselsbrucke fur diese Form:

i Føroyum

[?i 'fœ?j?

n

] (?in Faroer

n

“ = auf den Faroern).

- Die Genitivform wird ublicherweise in Klammern gesetzt, weil sie in der

gesprochenen Sprache

(aber auch der geschriebenen) selten vorkommt, gewisse Genitivformen bei bestimmten Wortern als ?nicht existent“ gelten und der Genitiv meist zusammen mit Prapositionen im Dativ umschrieben wird. Dennoch gilt:

- Die Genitivform des Singulars entscheidet bei allen Nominalklassen mit uber deren Zugehorigkeit und wird im Worterbuch neben der Grundform und dem Plural genannt.

- In festen Wendungen taucht der Genitiv auf, wie zum Beispiel mit der

Praposition

vegna

(?wegen“) und verhalt sich also wie in der deutschen Standardsprache. Ebenso mit

til

(?zu, in Richtung zu etwas“):

til Føroya

? zu den Faroern.

- Bei zusammengesetzten Wortern steht der erste Bestandteil oft im Genitiv, wie auch in deutschen Wortern wie ?Sonntagsfahrer“ ? gleichwohl Muttersprachler (in beiden Sprachen) dies nicht immer als Genitivform (an)erkennen.

Siehe zum Beispiel:

grindaboð

,

markatal

, wo der erste Bestandteil im Genitiv steht.

- Namen von Institutionen wie

Postverk Føroya

(?Postverwaltung

der

Faroer“) belegen uberdies, dass diese Form zur lebenden Sprache gehort. *Postverk Føroya

r

wurde als ?ungrammatisch“ empfunden werden. Das

-oy

im Landesnamen der Faroer ist ubrigens eine alte Form des heutigen

oyggj

und verhalt sich genau so, wie im obigen Paradigma beschrieben.

Allgemein unterscheiden sich die

skandinavischen Sprachen

von den anderen germanischen Sprachen dadurch, dass der

bestimmte Artikel

dem Substantiv

angehangt

wird, also ein

Suffix

ist. Dies ist im Faroischen nicht anders, und es bildet in dieser Hinsicht eine Gemeinsamkeit mit dem

Norwegischen

und

Schwedischen

, indem es in attributiven Stellungen eine

doppelte Determination

gibt ? im Gegensatz zum

Danischen

und

Islandischen

. Das heißt: Wenn ein determiniertes Substantiv durch ein Adjektiv naher beschrieben wird, taucht in dem Satz nicht nur der Artikel als einzelnes

Lexem

auf, sondern

zusatzlich

noch als Suffix an dem betreffenden Nomen.

Beispiel:

| Wikipedia,

|

hin

|

frælsa

|

alfrøði

n

|

| Wikipedia,

|

die

|

freie

|

Enzyklopadie

-die

|

Anmerkung:

- Die

faroische Sprachpolitik

richtet sich sehr nach derjenigen in Island, und daher ist der Begriff

ensyklopedi

als (aus dem Danischen entlehnter)

Internationalismus

zwar nicht unublich, wird aber meist durch das Wort

alfrøði

? was ungefahr die Vorstellung vermittelt, dass hier ?alle Wissenschaften“ (-frøði = -wissenschaft) zusammengetragen werden ? ersetzt.

Grundsatzlich gilt, dass die Nominativform des angehangten

bestimmten Artikels

bei mannlichen und weiblichen Nomen immer

-(i)n

und bei sachlichen

-(i)ð

ist, wobei sich das in den anderen

Kasus

anders darstellt. Als Faustregel kann gelten, dass sich die oben aufgefuhrten Nominalflexionen auch im Neutrum (wie in den anderen beiden

Genera

) so verhalten, dass ein

n

zwischen Stamm und Flexionsendung tritt, und dass die Dativendung

-um

in diesem Fall nicht nur im Plural, sondern auch im Singular auftritt (als

-num

).

Der unbestimmte Artikel

ein

verhalt sich wie folgt (identisch mit dem Zahlwort):

Anmerkungen:

- Die

Aussprache

verhalt sich wie im Deutschen erwartet ? mit Ausnahme der bereits bekannten Dativendung

-um

, die auch hier als [un] realisiert wird.

- Wie oben bereits erwahnt, gibt es die Pluralform dieses Wortes in keiner anderen germanischen Sprache (das Islandische ausgenommen). Hiermit wird zum Beispiel unterschieden, dass man sich ?ein Paar Schuhe“ kauft und nicht ?einige Schuhe“, wobei diese Konstruktion

nicht

als

Dual

dargestellt wird, den es im

Altnordischen

noch gab.

Beispiel:

eg keypti einar

skogvar

= ?ich kaufte *eine Schuhe“ (ein Paar) gegenuber:

eg keypti skogvar

= ?ich kaufte Schuhe“ (egal wie viele und ob Paare).

- Siehe:

Distributive Zahlworter in der faroischen Sprache

Wie im Deutschen gibt es bei

Adjektiven

(Eigenschaftswortern) eine starke und eine schwache Beugung. Erstere wird bei unbestimmten Artikeln (ein, kein, einige etc.) verwendet, oder wenn das Hauptwort allein steht. In diesem Fall tragt das Hauptwort auch keinen angehangten bestimmten Artikel. Adjektive werden nach Genus, Kasus und Numerus gebeugt. Im Worterbuch steht stets die mannliche Nominativform der starken Beugung (erkennbar an der Endung -ur, die in einigen Fallen aber auch zum Wortstamm gehoren kann).

- ein storur batur

[

ain 'st?u??? 'b?at??

] = ein großes Boot

- ein vøkur genta

[

ain 'vøk?? '??nta

] = ein schones Madchen

- eitt gott barn

[

aitː? g?tː? badn

] = ein gutes Kind

- goður

,

goð

,

gott

= guter, gute, gutes

- storur

(m)

,

stor

(f)

,

stort

(n)

= großer, große, großes

- vakur

,

vøkur

,

vakurt

= schoner, schone, schones

In dieser Tabelle sind auch die dazugehorigen Frageworter angegeben (hvør? = wer?, hvat? = was? usw.).

| Fall

|

?

|

Maskulinum

|

?

|

Femininum

|

?

|

Neutrum

|

| Nominativ

|

hvør?

|

ein stor

ur

bat

ur

|

hvør?

|

ein vøkur gent

a

|

hvat?

|

eitt gott barn

|

| Akkusativ

|

hvønn?

|

ein stor

an

bat

|

hvørja?

|

eina vakr

a

gent

u

|

hvat?

|

eitt gott barn

|

| Dativ

|

hvørjum?

|

einum stor

um

bat

i

|

hvørj(ar)i?

|

einari vak

ari

gent

u

|

hvørjum?

|

einum goð

um

barn

i

|

| Genitiv

|

hvørs?

|

eins stor

s

bat

s

|

hvørjar?

|

einar vakr

ar

gent

u

|

hvørs?

|

eins goð

s

barn

s

|

| Plural:

|

|

(2 große Boote)

|

|

(2 schone Madchen)

|

|

(2 gute Kinder)

|

| Nominativ

|

hvørjir?

|

tveir stor

ir

bat

ar

|

hvørjar?

|

tvær vakr

ar

gent

ur

|

hvørji?

|

tvey goð børn

|

| Akkusativ

|

hvørjar?

|

tveir stor

ar

bat

ar

|

hvørjar?

|

tvær vakr

ar

gent

ur

|

hvørji?

|

tvey goð børn

|

| Dativ

|

hvørjum?

|

tveimum stor

um

bat

um

|

hvørjum?

|

tveimum vøkr

um

gent

um

|

hvørjum?

|

tveimum goð

um

børn

um

|

| Genitiv

|

hvørja?

|

tveggja stor

a

bat

a

|

hvørja?

|

tveggja vakr

a

gent

a

|

hvørja?

|

tveggja goð

a

barn

a

|