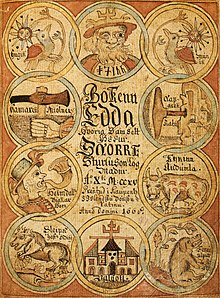

Deckblatt einer islandischen Abschrift der Snorra-Edda aus dem Jahr 1666

Deckblatt einer islandischen Abschrift der Snorra-Edda aus dem Jahr 1666

Als

Edda

werden zwei verschiedene, in

altislandischer

Sprache verfasste literarische Werke bezeichnet. Beide wurden im 13. Jahrhundert im

christianisierten

Island

niedergeschrieben und behandeln skandinavische Gotter- und Heldensagen. Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterscheiden sie sich ihrem Ursprung nach und im literarischen Charakter.

[1]

Ursprunglich kam dieser Name nur einem Werk zu ? der

Snorra-Edda

des

Snorri Sturluson

(† 1241) ?, das dieser um 1220 fur den norwegischen Konig

Hakon Hakonarson

und den

Jarl

Skuli verfasste. Es ist ein Lehrbuch fur

Skalden

(die altnordische Bezeichnung fur ?Dichter“) und gliedert sich in drei Teile, deren ersten beiden die mythologischen und sagenmaßigen stofflichen Grundlagen der Skaldendichtung unter Benutzung alter mythologischer Lieder und Heldenlieder in Prosa nacherzahlen. Der dritte Teil, das ?Strophenverzeichnis“, bringt fur jede

Strophenform

eine Beispielstrophe. In dieses Werk schiebt er oftmals als Beispiele einzelne Strophen oder kurze Strophenfolgen aus alten Liedern ein. So werden hier ganz nebenbei Lieder von ungewissem Alter uberliefert.

Das zweite Werk, das als

Lieder-Edda

bezeichnet wird, wurde erst im spaten Mittelalter so benannt, doch der Name hat sich eingeburgert

[2]

und gilt als die bekanntere Edda: Um 1270 wurde auf Island eine Sammlung von Liedern unterschiedlichen Alters niedergeschrieben. Einige der von Snorri zitierten Strophen stimmen fast wortlich damit uberein. Diese Sammlung uberliefert aber ganze Lieder, nicht nur Ausschnitte, und verbindet nur ganz wenige Texte durch Inhaltsangaben in Prosa.

Als Abgrenzung der beiden Werke voneinander werden die Werke in der Literatur als

Snorra-Edda

und

Lieder-Edda

bezeichnet. Auf Grund der Annahme, dass die Texte der Lieder-Edda zum Großteil Snorri schon bekannt waren, wird die Lieder-Edda oft auch als ?Altere Edda“ und die Snorra-Edda als ?Jungere Edda“ bezeichnet. Da aber die Liedersammlung wahrscheinlich erst nach dem Erscheinen der Snorra-Edda zusammengestellt wurde, sind diese Namen verwirrend und werden heute vermieden.

[3]

Es wird auch bezweifelt, dass die Sammlung der Lieder-Edda so alt ist, dass sie schon auf Saemund den Weisen zuruckgehen konnte; der Name

Sæmundar-Edda,

mit dem sie bis zum 19. Jahrhundert oft bezeichnet wurde, ist daher wohl falsch. Da die Snorra-Edda, obwohl ihr fortlaufender Text in Prosa geschrieben ist, sehr viele Strophen als Beispiele enthalt, und die

Lieder-Edda

zwar wenige, aber doch einige Prosatexte zwischen den Strophen enthalt, ist es auch ungunstig, die Snorra-Edda als ?Prosa-Edda“ und die Lieder-Edda als ?Poetische Edda“ zu bezeichnen.

Der Schriftsteller W. Hansen hat in jahrelanger Arbeit den Versuch unternommen, aus Hinweisen der Texte die Orte der Handlung auf Island zu ermitteln, die jeweils durch geologische Besonderheiten ausgezeichnet sind.

[4]

Die Etymologie des Wortes

Edda

ist unsicher. Wahrscheinlich handelt es sich einfach um die nordische Ubersetzung des lateinischen Worts

editio,

zu deutsch

Herausgabe, Edition

. In der

Orkneyinga saga

finden wir das islandische Wort

Kredda

fur das lateinische Wort

Credo

fur

Glaube,

auch

christliches Glaubensbekenntnis

.

Die Lieder-Edda, fruher auch Samund-Edda genannt, ist eine Sammlung von Dichtungen unbekannter Autoren.

Stofflich

werden mythische Motive, sogenannte

Gotterlieder

aus der

Nordischen Mythologie

, behandelt, und die sogenannten

Heldenlieder

. In den Heldenliedern werden Stoffe aus der germanischen

Heldensage

, beziehungsweise der

Heldendichtung

wiedergegeben. Die Spanne reicht von dem historischen Kontext enthobenen Personen der

Volkerwanderungszeit

, dem sogenannten

Heldenalter

, bis hin zu nordischen Bearbeitungen der

Nibelungensage

.

Der alteste und wichtigste Textzeuge der Lieder-Edda ist der vermutlich um 1270 niedergeschriebene

Codex Regius

der Lieder-Edda. Der Name

Codex Regius

(lat.: konigliche Handschrift) bedeutet, dass der Codex in der koniglichen Sammlung in Kopenhagen lag; viele andere Handschriften fuhren ihn daher ebenfalls, und auch von der Snorra-Edda gibt es einen

Codex Regius,

dem mit jenem der Lieder-Edda nur der Aufenthaltsort gemein ist. Aufgrund legendarischer Angaben wurde lange angenommen, dass die im Codex Regius der Lieder-Edda gesammelten Texte bereits von

Saemundur Sigfusson

(1056?1133) erstmals aufgezeichnet wurden, wofur es jedoch keine Anhaltspunkte gibt. Unregelmaßigkeiten der Orthografie zeigen, dass der Codex auf einer Vorlage in der Schreibweise der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts basiert (um 1250 wechselten die Schreibergewohnheiten stark; wer um 1270 einen Text der Zeit vor 1250 abschrieb, mischte unwillkurlich die ihm gewohnte moderne Schreibweise mit der Schreibung der Vorlage). Altere Spuren schriftlicher Tradition finden sich nicht. Die altesten darin enthaltenen Lieder gehen vielleicht schon auf Vorstufen aus dem 10. Jahrhundert zuruck. Ein noch hoheres Alter ist aus sprachgeschichtlichen Grunden (

Synkope

) nicht anzunehmen. Belege wie Schnitzereien in norwegischen

Stabkirchen

oder eine Darstellung auf dem schwedischen

Ramsundstein

(ca. 1030) zeigen, dass der schriftlichen Aufzeichnung zum Teil Jahrhunderte mundlicher Uberlieferung vorangingen. Welche Veranderung die alteren Lieder in dieser Zeit erfahren haben, ist unbekannt; die Ansichten uber die Datierung der alten Passagen gehen stark auseinander. Die jungsten Lieder stammen aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Außerhalb des Codex Regius sind noch weitere Lieder und Gedichte uberliefert, die aufgrund ihrer Ahnlichkeiten in Stil, Versmaß und Inhalt auch zu den eddischen Liedern gezahlt werden.

Die Lieder und Gedichte sind uberwiegend in gebundener Form gehalten. Dazwischen finden sich jedoch auch kurzere Prosa-Abschnitte, etwa als Einleitung. Fur diesen Wechsel gibt es mehrere Erklarungen. So konnten die Prosastucke verlorengegangene oder bruchstuckhafte Verse ersetzt oder vorhandene gekurzt, prazisiert oder modifiziert haben. Sie konnten aber auch von Anfang an vorhanden gewesen sein.

Die Datierung der Lieder-Edda steht im Zusammenhang mit der religionshistorischen Frage, inwieweit die Lieder-Edda als Dokument und Uberlieferung vorchristlicher Zustande herangezogen werden kann. Um eine Datierung vorzunehmen, muss man zwischen literarischer Form und Inhalt unterscheiden. Der spateste Zeitpunkt fur beides ist die Zeit der Verschriftlichung im 13. Jahrhundert in Island. Man dachte fruher, dass die literarische Form aus dieser Zeit stamme. Bei Ausgrabungen in Bergen wurde dann ein Runenversfragment gefunden, das auf die Zeit um 1200 datiert wird. Seither herrscht die Meinung vor, dass auch die Form bereits zu dieser Zeit vorlag. Der Vers lautet (in Umschrift):

Heil ser þu

ok i hugum goðum.

Þorr þik þiggi.

Oðinn þik eigi.

[5]

|

Gesund seist du

und guten Sinnes.

Moge Thor/Donar dich annehmen.

Moge Odin/Wodan dich zu eigen machen.

|

Liestøl halt diesen Vers fur ein eddisches Zitat. Bei der Frage nach dem Alter kann man anhand der

Voluspa

die Schwierigkeit zeigen: Wenn die Forschung sich auch daruber einig ist, dass dieses Gedicht auf die Zeit um 1000 zuruckgeht, so kann daraus doch nicht geschlossen werden, dass um diese Zeit ein Gedicht, das in Form und Inhalt der Voluspa entspricht, bereits vorlag. Wenn man also bestimmte Mytheninhalte archaologisch in wesentlich fruherer Zeit nachweisen kann, bedeutet das nicht, dass die uberlieferte Dichtung bereits als Element mundlicher Uberlieferung bestanden hat.

Nach Sørensen haben die Edda-Gedichte in der uberlieferten Form kein wesentlich hoheres Alter als ihre Verschriftlichung. Mit Hinweis auf den Fund in Bergen meint er, eine gewisse Variabilitat der Dichtung feststellen zu konnen. Außerdem spreche die Anonymitat im Gegensatz zu der Skaldendichtung dagegen. Es sei nie als das Werk eines einzelnen Verfassers betrachtet worden, sondern als ein Material zur freien Verfugung eines jeglichen Dichters, der sich mit dem Stoff befasst habe. Bei

Skirnismal

kommt man heute dazu, dass es sich um einen vorchristlichen Inhalt handelt, der literarisch neu verarbeitet wurde.

[6]

Der Dichtung

Lokasenna

mussen die Mythen, auf die dort Bezug genommen wird und die als bekannt vorausgesetzt werden, bereits vorher in irgendeiner Form in Umlauf gewesen sein. Die Strophen 104 bis 110 der Havamal handeln davon, wie Odin bei den Riesen durch Gunnlod den heiligen Met gewann. Die Verse sind aus sich heraus unverstandlich und finden ihren mythologischen Zusammenhang erst in Snorris

Skaldsskapamal

. Auch hier wird die Kenntnis des Zusammenhangs als bekannt vorausgesetzt.

Das Gleiche gilt in besonderem Maße fur die Kenningar der Skalden-Gedichte, die den mythologischen Hintergrund ihrer Beschreibungen als bekannt voraussetzen.

[7]

Sørensen meint, dass die Lieder-Edda genuin (ursprunglich) heidnische Tradition wiedergibt: Zum einen enthalte die Darstellung der Gotter keinen Bezug zum Christentum, auch nicht zu christlicher Moral. Zum anderen betont Snorri selbst den scharfen Unterschied zwischen dem, was er niederschreibt, und dem Christentum:

En ekki er at gleyma eða osanna sva þessar frasagnir at taka or skaldskapinum fornar kenningar, þær er hofuðskald hafa ser lika latit. En eigi skulu kristnir menn trua a heiðin goð ok eigi a sannyndi þessa sagna annan veg en sva sem her finnst i upphafi bokar.

?Die hier erzahlten Sagen durfen nicht vergessen oder Lugen gestraft werden, indem man aus der Dichtkunst die alten Umschreibungen verbannt, an welchen die Klassiker Gefallen gefunden haben. Doch sollen Christenmenschen nicht an die heidnischen Gotter und nicht an die Wahrheit dieser Sagen auf andere Weise glauben, als so, wie es im Anfang dieses Buches zu lesen ist.“

Snorri verstand also seine Uberlieferung als echt heidnisch und fur Christen nicht ungefahrlich. Allerdings hat eine einigermaßen geschlossene Kosmologie eines mythischen Universums mit zeitlicher Abfolge der Ereignisse, wie sie in der Voluspa und in Gylfaginning vorliegt, eine

Schriftkultur

zur Voraussetzung, und es ist durchaus naheliegend, dass diese zusammenhangende Darstellung erst mit dem Codex Regius vollendet wurde. Fur die schriftliche Vorlaufertradition gibt es zwei Theorien:

[9]

Andreas Heusler vertrat die Liederheft-Theorie: Es habe ein Odin-Heft mit drei Liedern, ein Spruchheft mit sechs Einzelliedern, die spater zur Havamal zusammengefasst worden seien, ein Helgi-Heft mit drei Liedern und ein Sigurd-Heft gegeben, die jeweils getrennt ausgebaut worden seien, bevor sie zur uberlieferten Form zusammengefasst worden seien.

[10]

Gustav Lindblad meint, dass es zwei getrennte Sammlungen gegeben habe, namlich den Gotterliederzyklus und den Heldenliederzyklus.

[11]

Laut dem Mediavisten

Jurgen Wolf

sind die beiden Eddas unter christlichem Einfluss entstanden. Als

Quelle

fur die

germanische Religion

seien sie ?nicht ohne weiteres verwendbar“. Ebenso problematisch sei die Berufung

neugermanischer

Kreise auf sie.

[12]

Die Lieder-Edda enthalt 16 Gotter- und 24 Heldenlieder. Nachfolgend eine Liste aller im

Codex Regius

enthaltenen Lieder und Gedichte:

- Gotterlieder

- Voluspa

(Der Seherin Weissagung)

- Havamal

(Des Hohen Lied)

- Teil Das alte Sittengedicht

- Teil Billings mey (Billungs Maid)

- Teil Suttungs mey (Suttungs Maid)

- Teil Loddfafnismal (Loddfafnirs Lied)

- Teil Runatal þattr Oðinn (Odins Runenlied)

- Teil Ljoðatal (Die Aufzahlung Runenlieder)

- Vafþruðnismal

(Das Lied von Wafthrudnir)

- Grimnismal

(Das Lied von

Grimnir

)

- Skirnismal

(Skirnirs Ritt)

- Harbarðslioð

(Das Harbard-Lied)

- Hymiskviða

(Das Lied von Hymir)

- Lokasenna

(Lokis Zankreden) oder

Oegisdrecka

(Oegirs Trinkgelage)

- Þrymskviða

oder

Hamarsheimt

(Das Thrym-Lied oder Des Hammers Heimholung)

- Volundarkviða

(Das Wolund-Lied)

- Alvissmal

(Das Alvislied)

- Nicht in der Konungsbok (Codex Regius) enthaltene Gotterlieder

- Hrafnagaldr Oðins

(Odins Rabenzauber/wortl. Rabengalster)

- Vegtamskviða

oder

Baldrs draumar

(Das Wegtamslied oder Balders Traume)

- Svipdagsmal

- Grogaldr

(Groas Erweckung)

- Fjolsvinnsmal

(Das Lied von Fjolsviðr)

- Rigsþula

(Rigs Merkreihe)

- Hyndlulioð

(Das Hyndlalied)

- Voluspa in skamma ? Die kurze Weissagung der Volva

- Grottasongr

(Grottis Gesang)

- Heldenlieder

- Die Helge-Lieder

- Helgakviða Hjorvarðssonar

(Das Lied von Helgi dem Sohn Hjorwards)

- Helgakviða Hundingsbana fyrri

(Das erste Lied von Helgi dem Hundingstoter)

- Helgakviða Hundingsbana onnur

(Das zweite Lied von Helgi dem Hundingstoter)

- Die Nibelungen-Lieder

- Sinfiotlalok

(Sinfiotlis Ende)

- Sigurdarkviða Fafnisbana fyrsta edha Gripisspa

(Das erste Lied von

Sigurd

dem

Fafnirstoter

oder Gripirs Weissagung)

- Sigurðarkviða Fafnisbana onnur

(Das zweite Lied von Sigurd dem Fafnirstoter)

- Fafnismal

(Das Lied von

Fafnir

)

- Sigrdrifomal

(Das Lied von Sigrdrifa)

- Brot af Brynhildarkviða

(Bruchstuck eines Brynhildenliedes)

- Sigurdarkviða Fafnisbana thridja

(Das dritte Lied von Sigurd dem Fafnirstoter bzw. dessen

Sigurðarkviða in skamma

)

- Helreið Brynhildar

(Brynhilds Helfahrt)

- Guðrunarkviða in fyrsta

(Das erste Gudrun-Lied)

- Drap Niflunga

(Mord der Niflunge)

- Guðrunarkviða in onnur

(Das zweite Gudrun-Lied)

- Guðrunarkviða in þriðja

(Das dritte Gudrun-Lied)

- Oddrunargratr

(Oddruns Klage)

- Atlakviða

(Das alte Atli-Lied)

- Atlamal

(Das jungere ?gronlandische“ Atli-Lied)

- Die Ermenrich-Lieder

- Guðrunarhvot

(Gudruns Aufreizung)

- Hamðismal

(Das Lied von Hamdir)

- Nicht in der Konungsbok (im Codex Regius) enthaltene Heldenlieder

- Hloðskviða

? Das Hunnenschlachtlied

- Hervararljoð

? Das Herworlied

- Weitere, nicht in der Konungsbok (im Codex Regius) uberlieferte Texte:

- Solarlioð

Das Sonnenlied

Die Edda ist kein durchgangig erzahltes Epos, sondern eine Sammlung von Liedern uber verschiedene Themen. Der erste Teil enthalt Gotterlieder, der zweite Heldenlieder. Im Bereich der Heldenlieder gibt es inhaltliche Uberschneidungen; auch deckt sich die Reihenfolge der Liedzusammenstellung nicht immer mit der Chronologie der Ereignisse. Das gilt vor allem fur die Heldenlieder der

Nibelungensage

, die vielfach aufeinander Bezug nehmen und in ihrer Anordnung einer chronologischen und biographischen Logik folgen. Die Verbindung verschiedener Sagenkreise wurde dadurch erzielt, dass man verschiedene Helden miteinander verwandt machte (

Ansippung

). So wird Brynhild in manchen der Lieder als Schwester

Atlis (Attilas/Etzels)

dargestellt. Sigurds Witwe Gudrun heiratet Atli (wie auch in der deutschen Uberlieferung) und nach dessen Tod noch Jonakr, um auch die Sage von Hamdir und Sorli, als Kinder aus Gudruns dritter Ehe, an die Nibelungensage anbinden zu konnen. Vor die Nibelungensage wird die Helgisage gestellt, indem man Helgi Hundingsbani (Hundingstoter) zum Halbbruder Sigurds macht.

Einige Gotterlieder sind als ?Wissensdichtung“ angelegt. Das heißt, in ihnen wurde gezielt moglichst viel Wissen in konzentrierter Form dargestellt, um dann von den Dichtern auswendig gelernt und in dieser Form weitergegeben zu werden. Die meisten Wissensgedichte haben dabei die Form eines Dialoges. In einem Wechsel aus Fragen und Antworten, oder einem Wissenswettstreit zwischen zwei Protagonisten, wird das zu vermittelnde Wissen systematisch dargelegt. Ein wichtiges Element der Gotterlieder bildet die Spruchdichtung. Hier werden keine mythologischen Begebenheiten, sondern Lebensweisheiten und Verhaltensregeln vermittelt. In der Anordnung der einzelnen Lieder zeigt sich eine deutliche Reihenfolge: Das erste Lied, die

Voluspa,

behandelt die Vorzeit und die Endzeit der Welt (unter Ausklammerung der ?historischen“ Zeit), wahrend nachfolgende Lieder immer spezifischere, abgegrenzte Inhalte haben.

Die Heldenlieder der Edda befassen sich mit verschiedenen germanischen Helden, die großteils so erscheinen, als hatten sie auf dem europaischen Festland zur Zeit der

Volkerwanderung

gelebt. Die Existenz mancher von ihnen ist geschichtlich nachweisbar; so entspricht zum Beispiel Atli dem Hunnenkonig

Attila

oder Gunnar Gundahar, dem Konig der

Burgunden

. Dies hat großere inhaltliche Uberschneidungen mit kontinentalen Heldendichtungen zur Folge, etwa mit dem

Nibelungenlied

. Obwohl der Codex Regius etwa 70 Jahre junger ist als die alteste bekannte Handschrift des Nibelungenlieds, werden die Versionen einiger Eddalieder allgemein als ursprunglicher angesehen. Allerdings gehoren auch einige der Eddalieder des

Nibelungen-Sagenkreises

zur jungsten Schicht (13. Jahrhundert). Im Bereich der Vorgeschichte des

Nibelungenhortes

und in der Jugendgeschichte Sigurds finden sich Bezuge auf die germanische Mythologie, die sich im Nibelungenlied nicht finden. Auch die Charaktere werden in einigen Eddaliedern archaischer dargestellt, wahrend im Nibelungenlied ein hofischer Gestus vorherrscht.

Die Namen der Charaktere in der Edda sind anders als die vertrauten Namen des Nibelungenlieds: Brunhild heißt

Brynhildr,

Etzel

Atli,

Gunther

Gunnar,

Hagen

Hogni,

Krimhild

Guðrun,

Siegfried

Sigurðr

. Davon sind Atli, Brynhildr, Gunnar und Hogni die lautlichen Entsprechungen der deutschen Namen (fur Laien nicht sofort nachvollziehbar: in

Attila

wird im Deutschen durch Umlaut

a

vor

i

der Folgesilbe zu

e

;

tt

wird in der

Zweiten Lautverschiebung

zu

tz

.

Etzel

entspricht also der normalen Lautentwicklung von

Attila

im Deutschen).

Sigurd

und

Gudrun

sind dagegen andere Namen fur diese Figuren.

Bezeichnend fur alle Lieder des Heldenzyklus sind die immer wiederkehrenden Motive von Tapferkeit, Tod, Mord und Rache. Oft werden die Helden von Visionen heimgesucht, entweder in Form von Traumen oder durch die Einwirkung von Sehern oder ahnlichem. Der Heldenliedteil berichtet uber den Tod von nicht weniger als 36 Protagonisten. Im letzten Lied des Codex Regius, den Hamðismal, sterben die letzten Vertreter der großen Sippe um Sigurðr und Helgi. Hierin offenbart sich das pessimistische Weltbild der eddischen Heldenlieder.

Vor allem die alteren Lieder, etwa die Hamðismal, zeichnen sich durch außerste Knappheit sowie schonungslose und primitive Kraft aus. Die Lieder jungeren Datums dagegen bedienen sich eines realistischeren und ausfuhrlicheren Stils. Sie erreichen allerdings nie die epische Breite, wie es im

altfranzosischen

und

mittelhochdeutschen Versepos

ublich ist. Diese Funktion ubernehmen in der

mittelalterlichen islandischen Literatur

die

Sagas

.

Die eddischen Lieder und Gedichte weisen zwei Hauptversmaße (

Fornyrðislag

und

Ljoðahattr

) und zwei leichte Variationen davon (

Malahattr

und

Galdralag

) auf:

Das

Fornyrðislag

(Altmarenton) findet v. a. in erzahlenden Gedichten Anwendung. Es handelt sich um eine Verbindung von zwei Kurzzeilen mit je zwei Hebungen via

Alliteration

zu einer

Langzeile

. Vier Langzeilen bilden eine Strophe.

Der

Malahattr

(Spruchton) ist eine etwas schwerere Variante des

Fornyrðislag

mit funf statt vier Silben je Vers.

Der

Ljoðahattr

(Liedton) findet sich v. a. im Gotterliederteil. Fur dieses Versmaß findet sich im ubrigen germanischsprachigen Raum keine Entsprechung. Im Ljoðahattr schließen sich nach obigem Muster wieder zwei Kurzzeilen zu einer Langzeile zusammen, gefolgt von einer in sich stabenden Vollzeile mit meist drei Hebungen. Dieses Schema wiederholt sich einmal, woraus sich eine Strophe bildet.

Das

Galdralag

(Zauberton) ist eine Variante des Ljoðahattr, bei der eine Vollzeile mit leichter Veranderung wiederholt wird.

Die

Snorra-Edda

oder ?Prosa-Edda“ wurde um 1220 von

Snorri Sturluson

unter Verwendung alter Uberlieferungen zusammengestellt. Sie besteht aus drei Teilen:

- die

Gylfaginning

(?Tauschung des Gylfi“), in der die nordische Gotterwelt ausfuhrlich dargestellt wird;

- die

Skaldskaparmal

(?Lehre von der Dichtung“, wortlich ?Skaldschaft“;

Skalden

nannte man die Berufsdichter), einen Lehraufsatz fur Skalden. Er bezieht sich dabei auch auf Lieder, die Teil der Lieder-Edda sind, und zitiert aus ihnen Verse und Strophen. In den

Skaldskaparmal

werden unter anderem die

Kenningar

erlautert, dichterische Wortumschreibungen, die meist auf Geschehnisse der Gottersagen anspielen;

- das

Hattatal

(?Strophenverzeichnis“), das fur jede Strophenform eine Beispielstrophe bringt. Diese Strophen, die Snorri selbst dichtete, ergeben zusammen ein Preislied auf Konig Hakon und Jarl (Herzog) Skuli.

- Textausgaben

- Gustav Neckel

(Hrsg.):

Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmalern.

Band 1:

Text

(=

Germanische Bibliothek.

Reihe 4, Band 9:

Texte

). 5., verbesserte Auflage von Hans Kuhn. Carl Winter, Heidelberg 1983,

ISBN 3-533-03080-6

(Erstauflage 1936; 4., umgearbeitete Auflage 1962,

DNB

456507515

).

- Hans Kuhn

(Hrsg.):

Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmalern.

Band 2:

Kommentierendes Glossar ? Kurzes Worterbuch.

Heidelberg 1936; 3., umgearbeitete Auflage 1968,

DNB

456507523

.

- Klaus von See

u. a. (Hrsg.):

Kommentar zu den Liedern der Edda.

Winter, Heidelberg.

- Band 1, Teil 1:

Gotterlieder (V?luspa (R), Havamal).

2019,

ISBN 978-3-8253-6963-7

.

- Band 1, Teil 2:

Gotterlieder (Vafþruðnismal, Grimnismal, V?luspa (H), Zwergenverzeichnis aus der Gylfaginning).

2019,

ISBN 978-3-8253-6963-7

.

- Band 2.

Gotterlieder (Skirnismal, Harbarðslioð, Hymiskviða, Lokasenna, þrymskviða).

Heidelberg 1997,

ISBN 3-8253-0534-1

.

- Band 3.

Gotterlieder (V?lundarkviða, Alvissmal, Baldrs draumar, Rigsþula, Hyndlolioð, Grottas?ngr).

2000,

ISBN 3-8253-1136-8

.

- Band 4.

Heldenlieder (Helgakviða Hundingsbana I, Helgakviða Hi?rvarðssonar, Helgakviða Hundingsbana II).

2004,

ISBN 3-8253-5007-X

.

- Band 5.

Heldenlieder ? Fra dauða Sinfi?tla, Gripisspa, Reginsmal, Fafnismal, Sigrdrifumal.

2006,

ISBN 3-8253-5180-7

.

- Band 6.

Heldenlieder ? Brot af Sigurðarkviðo, Guðrunarkviða I, Sigurðarkviða in skamma, Helreið Brynhildar, Drap Niflunga, Guðrunarkviða II, Guðrunarkviða III, Oddrunargratr, Strophenbruchstucke aus der V?lsunga saga.

2009,

ISBN 978-3-8253-5564-7

.

- Band 7.

Heldenlieder ? Atlakviða in groenlenzka, Atlamal in groenlenzko, Fra Guðruno, Guðrunarhvot, Hamðismal.

2012,

ISBN 978-3-8253-5997-3

.

- Ubersetzungen

- Die Gotter- und Heldenlieder der Alteren Edda.

Ubersetzt, kommentiert und hrsg. von

Arnulf Krause

. Philipp Reclam jun., Stuttgart 2011,

ISBN 978-3-15-010828-4

.

- Die Edda. Gotterdichtung, Spruchweisheit und Heldengesange der Germanen

(=

Diederichs gelbe Reihe

). Ins Deutsche ubertragen von

Felix Genzmer

. Diederichs, Dusseldorf 1981, Munchen 1997, Weltbild u. a. 2006 (Hav. 154?207),

ISBN 3-424-01380-3

,

ISBN 3-7205-2759-X

.

- Die Edda.

Nach der Ubersetzung von

Karl Simrock

neu bearb. und eingeleit. von Hans Kuhn. 3 Bande. Reclam, Leipzig 1935?1947, Stuttgart 1997, 2004,

ISBN 3-15-050047-8

.

- Arthur Hany

(Hrsg.):

Edda. Gotter- und Heldenlieder der Germanen.

5. Auflage. Manesse, Zurich 1995,

ISBN 3-7175-1730-9

.

- Fritz Paul

(Hrsg.):

Heldenlieder der Edda in der Ubersetzung der Bruder Grimm.

Unveroffentlichte Texte aus dem Nachlass. Bruder-Grimm-Museum, Kassel 1992,

ISBN 3-929633-17-5

.

- Die Edda.

Ubertragen von Karl Simrock. Hrsg. von Gustav Neckel. Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin 1927,

OCLC

12900388

.

- Die Lieder der alteren Edda (Saemundar Edda)

(=

Bibliothek der altesten deutschen Literatur-Denkmaler.

Band 7). Hrsg. von Karl Hildebrand. Vollig umgearb. von Hugo Gering. 4. Auflage. F. Schoningh, Paderborn 1922,

OCLC

57970324X

.

- Die Edda

(=

Meyers Klassiker-Ausgaben

). Ubersetzt und erlautert von

Hugo Gering

. Bibliographisches Institut, Leipzig 1892,

OCLC

313020929

(

eingeschrankte Vorschau

in der Google-Buchsuche).

- Die Edda. Die altere und jungere Edda und die mythischen Erzahlungen der Skalden

.

Ubersetzt und mit Erlauterungen versehen von Karl Simrock. Cotta, Stuttgart 1851; 10. Auflage. 1896; Phaidon, Essen 1987; Weltbild, Augsburg 1987; Saur, Munchen 1991 (

Mikrofiche

),

ISBN 3-88851-112-7

,

ISBN 3-598-52753-5

.

- Die Edda. Gotterlieder, Heldenlieder und Spruchweisheiten der Germanen.

Ubertragen von Karl Simrock in der Fassung der Erstauflage, 1851; Marix Verlag, Wiesbaden 2011,

ISBN 978-3-937715-14-8

.

- Ilse Ritter:

Weit sehe ich, weit in die Welten all : Gotterlieder der Adda

, neu ubersetzt von

Ilse Ritter

, Berlin, PalmArtPress 2021,

ISBN 978-3-96258-074-2

Textausgaben:

- Finnur Jonsson:

Edda.

Gad, København 1900,

OCLC

46269466

(anderer Titel:

Snorri-Edda

).

Kommentare:

- Gottfried Lorenz

:

Snorri Sturluson, Gylfaginning.

Texte, Kommentar (=

Texte zur Forschung.

Band 48). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984,

ISBN 3-534-09324-0

(Text altislandisch und deutsch; Standardwerk zur Gylfaginning).

- Anthony Faulkes:

Edda Prologue and Gylfaginning.

Clarendon Press, Oxford; Oxford University Press New York 1982 ff.,

OCLC

0-19-811175-4

(ungenauer als Lorenz, der fur die Gylfaginning vorzuziehen ist, enthalt aber dafur auch Skaldskaparmal und Hattatal).

Ubersetzungen:

- Die Edda des Snorri Sturluson.

Ausgewahlt, ubersetzt und kommentiert von

Arnulf Krause

. Bibliographisch aktualisierte Ausgabe. Philipp Reclam jun., Stuttgart 2017,

ISBN 978-3-15-000782-2

.

- Arthur Hany

:

Prosa-Edda. Altislandische Gottergeschichten.

Manesse, Zurich 2011,

ISBN 3-7175-1796-1

.

- Altnordische Dichtung und Prosa. Die jungere Edda mit dem sogenannten ersten grammatischen Traktat / Snorri Sturluson.

Ubertragen von

Gustav Neckel

und Felix Niedner (=

Sammlung Thule

.

Band 20). Jena 1925,

OCLC

922293743

(vollstandige [bis auf den Prolog und einige sicher jungere Zusatze], aber freie Ubersetzung).

- Heinz Klingenberg:

Havamal.

In:

Festschrift fur Siegfried Gutenbrunner.

Claus Winter, Heidelberg 1972,

ISBN 3-533-02170-X

, S. 117?144.

- Rudolf Simek

:

Die Edda.

C.H. Beck, Munchen 2007,

ISBN 978-3-406-56084-2

.

- Rudolf Simek:

Religion und Mythologie der Germanen.

Konrad Theiss, Stuttgart 2003,

ISBN 3-8062-1821-8

.

- Kommentar zu den Liedern der Edda.

Hrsg. von Klaus von See u. a., Heidelberg (Siehe Textausgaben. Enthalt den maßgeblichen kritischen Text der Lieder sowie eine genaue, zuverlassige Ubersetzung, einen ausfuhrlichen wissenschaftlichen Kommentar und eine fast vollstandige Bibliographie der Forschungsliteratur zu jedem Lied. Standardwerk; mehrere Bande noch fehlend.).

- Gro Steinsland

:

Det hellige bryllup og norrøn kongeideologie. En undersogelse af hierogami-myten i Skirnismal, Ynglingatal, Haleygjatal og Hyndluljoð.

Solum, Oslo 1991,

ISBN 82-560-0764-8

.

- Preben Meulengracht Sørensen:

Om eddadigtenes alder

(Uber das Alter der Edda-Dichtung). In:

Nordisk hedendom. Et symposium.

Hrsg. von Gro Steinsland, Nordiska samarbetsnamnden for humanistisk forskning. Odense Universitetsforlag, Odense 1991,

ISBN 87-7492-773-6

.

- Edda: Myths from Medieval Iceland.

Sequentia

. Ensemble fur Musik des Mittelalters, Deutsche Harmonia Mundi/BMG Classics 1999, Nr. 05471-77381,

OCLC

56845574

.

- ↑

Rudolf Simek:

Die Edda.

C. H. Beck, 2007,

ISBN 978-3-406-56084-2

, S. 7.

- ↑

Rudolf Simek:

Die Edda.

C. H. Beck, 2007, S. 8.

- ↑

Rudolf Simek:

Die Edda.

C. H. Beck, 2007, S. 45.

- ↑

Walter Hansen:

Asgard ? Entdeckungsfahrt in die germanische Gotterwelt Islands

, 1994, Weltbild Verlag Augsburg.

- ↑

Zitiert aus Preben Meulengracht Sørensen:

Om eddadigtenes alder

(Uber das Alter der Edda-Dichtung). In:

Nordisk hedendom. Et symposium.

Hrsg. von Gro Steinsland, Nordiska samarbetsnamnden for humanistisk forskning. Odense Universitetsforlag, Odense 1991,

ISBN 87-7492-773-6

, S. 219.

- ↑

Gro Steinsland:

Det hellige bryllup og norrøn kongeideologie. En undersogelse af hierogami-myten i Skirnismal, Ynglingatal, Haleygjatal og Hyndluljoð.

Solum, Oslo 1991,

ISBN 82-560-0764-8

.

- ↑

Sørensen, 1991, S. 224.

- ↑

Ubersetzung in

Altnordische Dichtung und Prosa. Die jungere Edda mit dem sogenannten ersten grammatischen Traktat / Snorri Sturluson

(=

Sammlung Thule

.

Band 20). Ubertragen von

Gustav Neckel

und Felix Niedner. Jena 1925,

OCLC

922293743

.

- ↑

Zitiert nach Gustav Stange im Nachwort zu

Die Edda. Gotterlieder, Heldenlieder und Spruchweisheiten der Germanen.

Nach der Handschrift des Brynjolfur Sveinsson. Vollst. Textausgabe in der Ubers. von Karl Simrock. Uberarb. Neuausgabe mit Nachw. und Register von Manfred Stange. Bechtermunz, Augsburg 1995,

ISBN 3-86047-107-4

.

- ↑

Andreas Heusler:

Die altgermanische Dichtung

(=

Handbuch der Literaturwissenschaft

). Akad. Verl.-Ges. Athenaion, Berlin-Neubabelsberg 1923,

DNB

451999894

.

- ↑

Gustav Lindblad:

Studier i Codex Regius av aldre eddan

(=

Lundastudier i nordisk sprakvetenskap / Utg. av Ivar Lindquist och Karl Gustav Ljunggren.

Band 10). I.-III. Lund 1954,

OCLC

465560469

(schwedisch; mit einer englischen Zusammenfassung).

- ↑

Jurgen Wolf:

Germanen

. In: In:

Christoph Auffarth

, Jutta Bernard, Hubert Mohr (Hrsg.):

Metzler-Lexikon Religion. Gegenwart ? Alltag ? Medien.

Bd. 1, J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar 2005,

ISBN 978-3-476-02070-3

, S. 475.