Die

Gewohnliche Douglasie

(

Pseudotsuga menziesii

), oft einfach nur

Douglasie

oder umgangssprachlich auch

Douglastanne

,

Douglasfichte

,

Douglaskiefer

bzw. nach der Herkunft

Oregon pine

genannt, ist eine

Pflanzenart

aus der

Gattung

der

Douglasien

(

Pseudotsuga

). Sie ist ein in

Nordamerika

heimisches und in

Europa

forstlich angebautes,

fremdlandisches

Nadelgeholz

.

Reifer Zapfen

Reifer Zapfen

Reife Zapfen und Samen

Reife Zapfen und Samen

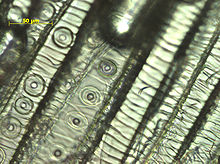

Typische spiralverstarkte Tracheiden einer Douglasie in einer Mikroskopie

Typische spiralverstarkte Tracheiden einer Douglasie in einer Mikroskopie

Die Douglasie ist ein

immergruner

Baum

. In Europa erreicht sie Wuchshohen uber 60 in den USA bis uber 100 Meter. Wohl gesichert ist eine Hohe von uber 117 Meter.

[1]

Die hochste jemals gefundene Douglasie, der

Nooksack Giant

, soll 142 Meter hoch gewesen sein,

[2]

dies ware weitaus hoher als jeder heute noch stehende Baum (der derzeit hochste ist ein

Kustenmammutbaum

von etwa 116 Metern Hohe in

Kalifornien

). Die kraftigsten Exemplare erreichen an der Basis einen

Stammdurchmesser

bis uber 4,5 Meter. Die Douglasie bildet eine relativ schlanke, kegelformige

Krone

.

Die Douglasie wachst schnell und kann ein Hochstalter von 400 (

Pseudotsuga menziesii

var.

glauca

) bis uber 1400 (

Pseudotsuga menziesii

var.

menziesii

) Jahren erreichen. Sie hat ein herzformiges Wurzelsystem. Die

Samlinge

besitzen acht bis zehn Keimblatter (

Kotyledonen

).

Die Nadeln sind grun bis blaugrun, einzeln stehend, weich und stumpf. Sie sind 3 bis 4 Zentimeter lang und verstromen, wenn man sie zerreibt, einen aromatischen, angenehmen (zitronenartigen) Geruch. Im Unterschied zu Fichten sitzen die Douglasiennadeln unmittelbar auf dem Zweig auf; anders als bei

Tannen

ist aber ihre Basis nicht verdickt.

Die Douglasie ist einhausig getrenntgeschlechtig (

monozisch

). Die mannlichen

Zapfen

sind gelb-rot. Sie bluht vor dem

Austrieb

und sie ist

windblutig

, aber der

Pollen

hat keine Luftsacke; auch

Bestaubungstropfen

fehlen. Mit 15 bis 40 Jahren ist die Douglasie bluhfahig. Die Zapfen weisen eine Lange von 4 bis 10 Zentimetern und einen Durchmesser von 3 bis 3,5 Zentimetern auf. Zur Reifezeit hangen sie und fallen als Ganzes ab, wie bei der

Fichte

. Die Deckschuppen ragen weit uber die Samenschuppen hinaus und sind an der Spitze dreizipfelig. Die Douglasie bluht auf der

Nordhalbkugel

im Allgemeinen von April bis Mai. Die

Samen

reifen bis September und werden von Oktober bis November freigegeben. Der Samen ist 5 bis 6 Millimeter lang mit einem Flugel, der langer ist als das Samenkorn.

Die

Chromosomenzahl

betragt 2n = 26.

[3]

Die Gewohnliche Douglasie ist ein

Lichtkeimer

und die

Keimung

erfolgt oberirdisch (epigaisch).

Die Gewohnliche Douglasie ist ein schattenfester, schnellwuchsiger, immergruner Nadelbaum, der bis etwa 400 Jahre alt werden kann; seine forstliche Umtriebszeit betragt 60 bis 100 Jahre. In seiner Heimat, im pazifischen Nordamerika, fand man 800 Jahre alte Baume mit Wuchshohen von 70, selten bis zu 90 Metern und Stammdurchmessern von uber 2 Metern; sie gehoren damit zu den großten Baumen der Welt. 1991 wurde in

New Mexico

auf einer Hohenlage von 2070 Metern sogar ein 929 Jahre altes Exemplar mit einer Wuchshohe von 90 Metern gefunden.

Douglasien haben eine relativ feuerresistente

Borke

und

Erneuerungsknospen

, die nach einem Brand zerstorte Organe ersetzen konnen.

[4]

Die haufigsten Pilzschadlinge fur die Douglasie sind die ?Rostige Douglasienschutte“ (

Rhabdocline pseudotsugae

H.Sydow

) und die ?Rußige Douglasienschutte“ (

Phaeocryptopus gaeumannii

(Rohde) Petrak

). Beide Pilze sind

Schlauchpilze

(Ascomyceten); die Infektion mittels der Sporen erfolgt direkt durch die

Epidermis

bei der Rostigen bzw. durch die

Stomata

der Blatter bei der Rußigen Douglasienschutte. Das Symptom ist jeweils eine Verfarbung der Blatter von gelbgrun bis hin zu rostbraun. Die Entnadelung erfolgt jahrweise, sodass benadelte und unbenadelte Jahrestriebe an einem Ast nebeneinander vorkommen konnen. Die Kusten-Douglasie scheint weniger anfallig fur einen Befall der Rostigen Douglasienschutte zu sein, weshalb sie in Deutschland bevorzugt angebaut wird. Außerdem kann

Grauschimmelfaule

(

Botrytis cinerea

Pers.

) auf Douglasien vorkommen.

Zu den Fressfeinden der Douglasie zahlt in ihrer Aufwuchsphase auch das pflanzenfressende

Wild

, in ihrer Heimat in Nordamerika etwa der

Maultierhirsch

und in Europa u. a. das

Reh

.

[5]

Fegen

und

Schalen

durch Wild tritt typischerweise bis zur Ausbildung der Grobborke im Alter von rund 15 Jahren auf.

[6]

Douglasien gehen eine

Mykorrhiza

-Symbiose mit dem

Zweifarbigen Lacktrichterling

ein, die bei den Keimlingen eine Verdreifachung der Biomasse bewirken kann.

[7]

Vor diesem Hintergrund wird der Pilz im franzosischen Douglasienanbau zur Verbesserung des Pflanzenwachstums eingesetzt.

[8]

[9]

Naturbelassene Douglasienbestande sind in Nordamerika geradezu Hotspots der Biodiversitat. Die Douglasie gilt hier als diejenige Baumart mit der hochsten Vielfalt an, auf und von ihr lebenden wirbellosen Arten. Rund 140

phytophage

Arten nutzen sie hier als Nahrungspflanze.

Douglasiensamen sind eine wichtige Nahrungsquelle fur zahlreiche Kleinsauger und Vogelarten. In alten, hohen Douglasienbestanden kommt auch die hochspezialisierte

Rote Baumwuhlmaus

vor, die ihr Leben nahezu ausschließlich in den Wipfeln von Douglasien verbringt und die sich in erster Linie von Douglasiennadeln ernahrt.

Mit der Douglasien-Zwergmistel

(Arceuthobium douglasii)

gibt es auch eine parasitische Pflanzenart, die ausschließlich von Douglasien abhangig ist.

In Europa ist die Douglasie im Vergleich zu den heimischen Arten Fichte und Tanne entgegen alteren Auffassungen nicht generell und durchgangig artenarmer besiedelt. Je nach betrachteter Artengruppe, Bestockungsanteil der Douglasie und Jahreszeit ergeben sich große Unterschiede, weshalb eine differenzierte Betrachtung notwendig ist. Allerdings existiert eine Reihe spezialisierter Nadelbaumbesiedler, die die Art zumindest bisher meiden, sodass insbesondere bei seltenen und hoch spezialisierten Arten (z. B. den auf den Roten Listen aufgefuhrten Arten) die Douglasie artenarmer besiedelt ist als die heimischen Nadelbaumarten. In Europa wurden beispielsweise bisher 24

Borkenkaferarten

und 14

Bockkaferarten

an Douglasienholz nachgewiesen.

[10]

Douglasienwalder weisen nach Erkenntnissen des

Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

eine geringere Artenvielfalt und Individuendichte bei Vogeln, Asseln, Spinnen, Laufkafern, Russelkafern, Ameisen, Moosen, Flechten und Pilzen als heimische Baumarten auf.

[11]

Zwei pflanzenfressende Insektenarten aus dem nordamerikanischen Ursprungs-Verbreitungsgebiet der Douglasie wurden unbeabsichtigt mit importiert und haben sich in Europa ausgebreitet: die

Douglasienwolllaus

(zwei Arten,

Gilletteella cooleyi

,

Gilletteella coweni

) und die

Douglasiensamenwespe

(

Megastigmus spermotrophus

). Die

Douglasienwolllaus

zahlt auch in Mitteleuropa zu den wichtigsten forstschadlichen Arten. Seit 2015 haben sich in Europa auch Douglasien-Gallmucken der Gattung

Contarinia

ausgebreitet.

Durch Etablierung auf Douglasien spezialisierter Insektenarten in Europa werden Okosysteme mit Douglasienanteil artenreicher, zudem wird der teils invasive Charakter der Art in Europa abgeschwacht und zahlreiche heimische Insektenfresser finden in ihr zunehmend bessere Nahrungsgrunde, wodurch eine gewisse okologische Integration der Douglasie in Europa stattfindet.

Naturliches Verbreitungsgebiet der Douglasie, grun:

Pseudotsuga menziesii

var.

menziesii

, blau:

Pseudotsuga menziesii

var.

glauca

Naturliches Verbreitungsgebiet der Douglasie, grun:

Pseudotsuga menziesii

var.

menziesii

, blau:

Pseudotsuga menziesii

var.

glauca

Douglasiengruppe im Forstlichen Versuchsgarten

Grafrath

(

Landkreis Furstenfeldbruck

)

Douglasiengruppe im Forstlichen Versuchsgarten

Grafrath

(

Landkreis Furstenfeldbruck

)

Das naturliche Verbreitungsgebiet der Douglasie (

Pseudotsuga menziesii

) ist der Westen Nordamerikas, wo sie an den Hangen der

Rocky Mountains

sowie der Kaskadenkette von

British Columbia

entlang der kalifornischen

Sierra Nevada

bis nach Mexiko weite Flachen einnimmt.

Der schottische Botaniker

David Douglas

brachte den nach ihm benannten Baum 1827 von einer nordamerikanischen Expedition mit nach

Kew Gardens

bei

London

. Seitdem wird die Douglasie in

Mitteleuropa

in bedeutendem Umfang im

Forst

, aber auch in Parks und Garten angepflanzt. Im Jahr 1831 erreichten die ersten Douglasienpflanzen Deutschland

[12]

. Die erste nachweislich im Sudwesten gepflanzte Douglasie stand bis 1990 in Baden-Wurttemberg, sie wurde 1868 im damaligen wurttembergischen

Forstbezirk

Herrenberg

am Dreimarkstein als wahrscheinlich 3-jahriger Baum gepflanzt.

[13]

Als Pionier der Douglasie in Deutschland gilt der 1924 zum Landesforstmeister und Leiter der badischen Forstverwaltung ernannte

Karl Philipp

(1865?1937), der mit der Reichstagsabgeordneten

Klara Philipp

(Zentrum) verheiratet war. Er wurde zu einem der umstrittensten Forstleute seiner Zeit.

[14]

Philipp hatte

Weymouthskiefern

und Douglasien bei einem privaten Aufenthalt in den USA 1891/92 kennengelernt. Er sorgte in Sulzburg und Freiburg fur massive Anpflanzungen dieser raschwuchsigen Baumarten.

[14]

Gleichzeitig ruckte er unter dem Motto

Der Rechenstift belehrt uns, dass reine Buchenwaldungen Bankrottbetriebe sind

den traditionellen Buchenbestanden zu Leibe,

[14]

wogegen die forstlichen Traditionalisten und alteren Fachleute wie

Hans Hausrath

regelrecht Sturm liefen.

[15]

Von der Lehrmeinung unberucksichtigt blieb lange Zeit

John Richmond Booth

, Inhaber der Baumschule

James Booth und Sohne

. Er hatte bereits 1831 im

Jenischpark

im damals zu

Altona

gehorenden

Othmarschen

eine Douglasie gepflanzt.

[16]

Er und auch sein Sohn

John Cornelius Booth

haben auf Landereien des Hamburger Kaufmanns

Cesar Godeffroy

zwischen 1842 und 1872 weit uber 500 Douglasien gepflanzt.

[17]

Als eingefuhrte Art hat sich die Douglasie in vielen Landern der Erde bewahrt, sie ist die in Europa bei weitem wichtigste nicht heimische Forstbaumart. Die ersten, nun 120-jahrigen Versuche in

Deutschland

ergeben je nach Unterart faszinierende Waldbilder. Der großte und massereichste Douglasienbestand Europas

[18]

steht in

Kiekindemark

bei

Parchim

im

Naturschutzgebiet Sonnenberg

. In dem

Endmoranen

gebiet wurden bereits im Fruhjahr 1882 durch den Parchimer Forstsenator

W. Evers

die ersten Bestande mit Douglasiensamen direkt aus dem US-Staat

Washington

angelegt

[19]

.

In

Deutschland

nimmt die Douglasie nach den Ergebnissen der

Dritten Bundeswaldinventur (2012)

mit 218.000 Hektar in der Hauptbestockung rund zwei Prozent der gesamten Waldflache ein, in der Jungbestockung ist sie mit 40.000 Hektar zu einem ahnlichen Anteil vertreten.

[20]

Die großten Douglasienwaldflachen finden sich mit 52.000 Hektar (8,4 Prozent der Landeswaldflache) in

Rheinland-Pfalz

und mit 44.000 Hektar (3,3 Prozent der Landeswaldflache) in

Baden-Wurttemberg

. Zwischen 2002 und 2012 hat die Douglasienflache in den

deutschen Waldern

um 35.000 Hektar zugenommen. Der durchschnittliche

Zuwachs

der Douglasie betragt in Deutschland 18,9

Vorratsfestmeter

pro Hektar und Jahr.

[21]

Im Jahr 1900 wurde im Schwarzwald eine Douglasie gepflanzt, die mit 67,10 Meter Wuchshohe der hochste Baum Deutschlands ist (Stand 2017); diese Douglasie wird ?

Waldtraut

“ genannt.

[22]

Die Douglasie ist in der

Schweiz

nur wenig verbreitet. Ihr Bestand betragt weniger als 0,2 % aller Baume. Am meisten vertreten ist sie mit ca. 0,6 % im

Schweizer Mittelland

. Ab den 1850er Jahren wurden Versuche unternommen, die Douglasie auch in der Schweiz anzubauen und forstwirtschaftlich zu nutzen.

[23]

Die großte Population von Douglasien findet sich in der Schweiz in der Gemeinde

Lohn-Ammannsegg

im

Kanton Solothurn

.

[24]

Um 1886 brachte der damalige Lohner Forster und Kantonsoberforster Rudolf Stuber Douglasiensamen von Amerika in die Schweiz, zog die Samlinge auf um sie schließlich 1891 in den ?Lohner Wald“ auszupflanzen.

[25]

Die Gattung der

Douglasien

(

Pseudotsuga

) umfasst nur vier

rezente

Arten, von denen zwei in begrenzten Verbreitungsgebieten in Ostasien und zwei im westlichen Nordamerika vorkommen. In Europa war die Gattung im

Tertiar

vertreten. Sichere Funde liegen aus dem

Oligozan

(

Rupelium

) (Inntal, Osterreich)

[26]

und dem

Miozan

(Oberlausitz, Deutschland)

[27]

vor, weitere Funde betreffen fossile Pollen und Holzer. Besonders die alteren Funde sind in der taxonomischen Zuordnung sehr unsicher.

[28]

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Die fossilen Arten ahnelten eher den rezenten asiatischen

Pseudotsuga

-Arten. Fur ein europaisches Douglasienvorkommen bis ins

Eiszeitalter

, wie es in einigen Publikationen unterstellt wird, gibt es keinerlei Hinweise.

Die Gewohnliche Douglasie bevorzugt wintermilde Lagen der unteren Bergstufe.

Sie benotigt nur

wenig frische

, tiefgrundige Boden bei mittleren Nahrstoffanspruchen. Sie gedeiht am besten auf nahrstoffreichen Boden, die jedoch nicht unbedingt kalkreich sein mussen. Sie sollten vor allem lehmig-humos und nicht zu steinig sein. Die

Streuzersetzung

verlauft maßig langsam, das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhaltnis (

C/N-Verhaltnis

) betragt 77. Die Streu der Douglasie bewirkt, im Gegensatz zum Beispiel zur Fichtenstreu, keine

Bodenversauerung

.

Die klimatische Spannweite des Vorkommens in Nordamerika ist relativ hoch. Im Nordwesten des Verbreitungsgebietes ist das Klima durch viel Regen, mit teilweise mehr als 2000 mm Niederschlag im Jahr, relativ warme Winter und relativ kuhle, trockene Sommer gekennzeichnet. Selbst hier wird das Wachstumspotenzial der Baumart Douglasie durch die Sommertrockenheit begrenzt. Naturliche Storungen sind hauptsachlich auf Sturme und sehr seltene großere Feuer beschrankt. Die Intervalle dieser großen Storungen konnen mehrere Jahrhunderte betragen. Deshalb konnen Douglasien in Bestanden, die durch ihre Lage vor Sturmen geschutzt sind, bis zu tausend Jahre alt werden und Hohen von uber 80 m erreichen. Am anderen Ende des Klimaextrems, in den sudlicheren Bereichen des Verbreitungsgebietes, kann die Kusten-Douglasie durchaus langere und warmere Sommertrockenzeiten ertragen. So sind z. B. die Regenfalle in Medford in der Siskiyou Region in Oregon auf 540 mm/Jahr beschrankt, von denen typischerweise nur 30 bis 40 mm im Sommer fallen. Feuer sind wesentlich haufiger und machen sich auch in der typischen Bestandstruktur bemerkbar. Aufgrund der großeren Haufigkeit von Waldbranden und hoher Variabilitat in den Bodeneigenschaften ist in diesen Gebieten die Bestandesstruktur eher gemischt, kleinflachig und ungleichaltrig. Dabei kommt die Douglasie in Mischung mit Ponderosa-Kiefer, Jeffreys Kiefer, Lawsons Scheinzypresse und weiteren Baumarten vor. An der Trockengrenze war die Verbreitung der Douglasie historisch von Trockenheiten und den damit verbundenen haufigen Feuern limitiert

[29]

.

Die Gewohnliche Douglasie kommt in Nordamerika in Gesellschaften des pflanzensoziologischen Verbands Gaultherio-Pseudotsugion Knapp 57 vor.

[30]

Die Gewohnliche Douglasie (

Pseudotsuga menziesii

) wurde 1825 von

Charles Francois Brisseau de Mirbel

(1776?1854) als

Abies menziesii

Mirb.

erstbeschrieben. Erst 1950 stellte sie der portugiesische Botaniker

Joao Manuel Antonio do Amaral Franco

(1921?2009) unter dem heute gultigen Namen

Pseudotsuga menziesii

(Mirbel) Franco

in die Gattung

Pseudotsuga

.

Die Douglasie (

Pseudotsuga menziesii

) wird in zwei

Varietaten

gegliedert:

[1]

- Kusten-Douglasie (

Pseudotsuga menziesii

(Mirbel) Franco

var.

menziesii

; Syn.:

Pinus taxifolia

Lamb.

nom. illeg.,

Abies taxifolia

Poir.

,

Pinus douglasii

Sabine ex D.Don

,

Pseudotsuga douglasii

(Sabine ex D.Don) Carriere

), auch Grune Douglasie genannt; diese Varietat wird in Deutschland forstlich angebaut. Sie kommt ursprunglich im sudostlichen Alaska, in British Columbien, Washington, Oregon und Kalifornien vor.

[31]

- Gebirgs-Douglasie (

Pseudotsuga menziesii

var.

glauca

(Beissn.) Franco

,

Syn.

:

Pseudotsuga douglasii

var.

glauca

(Beissn.) Mayr

,

Pseudotsuga menziesii

subsp.

glaucescens

(Carriere) P.D.Sell

,

Pseudotsuga menziesii

var.

caesia

(Schwer.) Franco

), auch Blaue oder Colorado-Douglasie bzw. Inland-Douglasie genannt. Sie kommt ursprunglich von den

Rocky Mountains

bis ins zentrale Mexiko vor.

[31]

Furnierholz der Douglasie

Furnierholz der Douglasie

Das

Holz

der Douglasie ist vielfaltig verwendbar. Es ist frisch leicht rotlich wie

Larchenholz

und findet Verwendung als Furnierholz (Schalholz), Ausstattungsholz (Parkett, Mobel, Vertafelung), Konstruktionsholz fur mittlere Beanspruchung im Innen-, Erd- und Wasserbau, fur Fenster, Turen und Spezialholz (Schiffsmasten, Rammpfahle, Schwellen, Fasser). Das Holz der Douglasie ist im Kern besser impragnierbar als

Fichtenholz

und wird als das beste Holz zum Bau von Dachstuhlen angesehen.

Douglasienholz ist eine der in Deutschland als

Bauholz

fur tragende Konstruktionen zugelassenen Holzarten. Es verfugt uber eine hohere

naturliche Dauerhaftigkeit

(Resistenz) als beispielsweise das haufig als Bauholz verwendete Fichtenholz. Das

Kernholz

wird nach DIN 68364 (1979) in Resistenzklasse 3 (?maßig dauerhaft“) eingestuft und kann daher ohne

chemischen Holzschutz

auch in Bereichen eingesetzt werden, wo eine gelegentliche Befeuchtung nicht ausgeschlossen ist (

Gebrauchsklasse

2). Es hat eine außerst geringe Warmeleitzahl von 0,151 W/(m·K)

[32]

.

Picknicktisch aus neuen Douglasienbrettern auf einer Plattform, ebenfalls aus Douglasie, die schon mehrere Jahre dem Wetter ausgesetzt war

Picknicktisch aus neuen Douglasienbrettern auf einer Plattform, ebenfalls aus Douglasie, die schon mehrere Jahre dem Wetter ausgesetzt war

Nach dem

Zweiten Weltkrieg

wurde die Douglasie in Deutschland zur schnellen Holzgewinnung in Reinbestanden angebaut, z. B. auf den kuhlen und feuchten Hochflachen des

Rheinischen Schiefergebirges

. Auch wegen des Ruckgangs von

Monokulturen

im

Forst

sind heute nur noch Restbestande vorhanden. Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Klimawandels und des damit einhergehenden Niederschlagruckgangs konnte die forstwirtschaftliche Nutzung der relativ trockenresistenten Douglasie in Deutschland allerdings wieder an Bedeutung gewinnen.

[33]

Das Harz ist als Oregonbalsam bekannt.

[34]

Es gab Versuche, aus der Rinde

Wachs

zu gewinnen.

[35]

[36]

[37]

Als

Weihnachtsbaum

wird auch die Douglasie wegen ihrer Haltbarkeit verwendet, wegen der zarten Zweige ist sie allerdings fur allzu schweren Behang nicht geeignet.

Die Douglasie wurde in Deutschland vom

Bundesamt fur Naturschutz

(BfN) als invasiver

Neophyt

eingestuft: Im Jahr 2013 wurde sie vom BfN auf die

Schwarze Liste invasiver Arten

aufgenommen. Auf vielen Bodentypen, insbesondere auf trockenen und sauren Boden, sei die Douglasie dominant und verdrange heimische Arten. Nur auf feuchten Boden stelle sie kein Problem dar. Laut BfN sollen Anpflanzungen mindestens im Umkreis von 300 Metern von gefahrdeten Lebensraumtypen, wie z. B. Silikatfelsen, unterbleiben und Altbaume moglichst sofort bzw. Jungwuchs sukzessive entfernt werden.

[38]

In Osterreich wird die Art als potenziell invasiv eingestuft. In der Schweiz wird empfohlen, Douglasien im Umkreis von mehreren Hundert Metern um geschutzte Biotope nicht anzubauen.

[39]

Im Gegensatz zu Deutschland wird die Douglasie in der Schweiz aber nicht auf der

Schwarzen Liste

gefuhrt (Stand 2014).

[40]

[41]

Diese negativen naturschutzfachlichen Bewertungen werden von einigen deutschen Forstwissenschaftlern bezweifelt, die der Douglasie in Mitteleuropa aufgrund ihrer Verjungungsokologie und der Kontrollierbarkeit ihrer Ausbreitung nur ein geringes Potenzial zur Verdrangung einheimischer Arten zuschreiben.

[42]

Bislang konnten etwa in Bayern grundsatzlich weder Gefahrdungen fur die Biodiversitat noch eine invasive Ausbreitung festgestellt werden. Lediglich auf einzelnen Sonderstandorten (beispielsweise lichte, warme Blockhalden) kann sie die naturlich dort vorkommenden

Lebensgemeinschaften

verandern.

[43]

Die Douglasie

Waldtraut vom Muhlwald

ist der hochste Baum Deutschlands

Die Douglasie

Waldtraut vom Muhlwald

ist der hochste Baum Deutschlands

Der hochste Baum Deutschlands steht im

Arboretum Freiburg-Gunterstal

.

[44]

Diese uber 100 Jahre alte Douglasie

Waldtraut vom Muhlwald

im Stadtwald von

Freiburg im Breisgau

im Stadtteil

Gunterstal

ist (Stand April 2019) 67,1 m hoch und damit hoher als die Douglasie im

Eberbacher

Stadtwald, die vorher als hochster Baum Deutschlands galt (Stand 2017: 63,3 m).

[45]

Die Douglasie ist

Staatsbaum

des US-

Bundesstaates

Oregon

.

2011 wurde eine umfangreiche forstwissenschaftliche Studie (Albrecht u. a., 2011) publiziert, die belegt, dass entgegen bislang oft vorgebrachten Thesen Douglasien in Baden-Wurttemberg ein genauso hohes Windwurfrisiko aufweisen wie Fichten. Hierzu ein Zitat aus den Schlussfolgerungen: ?Nach der Berucksichtigung von Bestandesdimension, Standorteigenschaften und waldbaulichen Eingriffen zeigt sich, dass das Sturmrisiko von Douglasie auf den untersuchten langfristigen waldwachstumskundlichen Versuchsflachen ahnlich hoch einzustufen ist wie das der Fichte. Waldbauliche Systeme fur Douglasie in Mitteleuropa sollten vor dem Hintergrund eines allgemein hohen Sturmrisikopotentials revidiert werden.“

[46]

In Medebach-Glindfeld stehen die ?Himmelssaulen“. 38 Douglasien in Reihe gepflanzt mit einer Hohe von ca. 61 Metern.

[47]

[48]

- Phan Hoang Dong (Hrsg.):

Zum Anbau und Wachstum der Douglasie.

(= Mitteilungen aus der

Forschungsanstalt fur Waldokologie und Forstwirtschaft

Rheinland-Pfalz. Nr. 55). Forschungsanstalt fur Waldokologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Trippstadt 2005.

- Renate Burger-Arndt:

Kenntnisse zur Synokologie der Douglasie als Grundlage fur eine naturschutzfachliche Einschatzung.

In:

Forst und Holz.

55 (22), 2000, S. 707?712.

ISSN

0932-9315

.

- Frantisek Hapla,

Wolfgang Knigge

:

Untersuchung uber die Auswirkungen von Durchforstungsmaßnahmen auf die Holzeigenschaften der Douglasie.

(= Schriften aus der Forstlichen Fakultat der Universitat Gottingen und der Niedersachsischen Forstlichen Versuchsanstalt. Band 81). Sauerlander, Frankfurt am Main 1985,

ISBN 3-7939-5081-6

.

- Armin Heidingsfelder,

Thomas Knoke

:

Douglasie versus Fichte. Ein betriebswirtschaftlicher Leistungsvergleich auf der Grundlage des Provenienzversuches Kaiserslautern.

(= Schriften zur Forstokonomie. Band 26). Sauerlander, Frankfurt am Main 2004,

ISBN 3-7939-7026-4

.

- Horst Kramer

:

Wachstum und Behandlung der Douglasie im pazifischen Nordwesten von Amerika.

(= Schriften aus der Forstlichen Fakultat der Universitat Gottingen und der Niedersachsischen Forstlichen Versuchsanstalt. Band 75). Sauerlander, Frankfurt am Main 1983,

ISBN 3-7939-5075-1

.

- Kurt Gohre u. a.:

Die Douglasie und ihr Holz

. Akademie-Verlag, Berlin (DDR) 1958.

- Martin Gossner:

Diversitat und Struktur

arborikoler

Arthropoden

zonosen

fremdlandischer und einheimischer Baumarten. Ein Beitrag zur Bewertung des Anbaus von Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) und Roteiche (Quercus rubra L.).

In:

Neobiota.

5, 2004.

ISSN

1619-0033

.

- Dietrich Knoerzer:

Zur Naturverjungung der Douglasie im Schwarzwald. Inventur und Analyse von Umwelt- und Konkurrenzfaktoren sowie eine naturschutzfachliche Bewertung.

(= Dissertationes Botanicae. 306). J. Cramer in der Gebruder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin/ Stuttgart 1999,

ISBN 3-443-64218-7

.

- Anton Rieder:

Die Douglasie: attraktive Wirtschaftsbaumart fur Mitteleuropa. Grundlagen und Argumente fur eine Intensivierung des Douglasienanbaues.

Herausgegeben von der Osterreichischen Bundesforste AG. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2014,

ISBN 978-3-901862-28-1

.

- Peter Schutt, Horst Weisgerber, Hans J. Schuck, Ulla Lang, Bernd Stimm, Andreas Roloff:

Lexikon der Nadelbaume. Verbreitung ? Beschreibung ? Okologie ? Nutzung; die große Enzyklopadie

. Nikol, Hamburg 2004,

ISBN 3-933203-80-5

.

- Ruprecht Dull

,

Herfried Kutzelnigg

:

Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Lander. Die haufigsten mitteleuropaischen Arten im Portrait.

7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011,

ISBN 978-3-494-01424-1

.

- Dietmar Aichele

, Heinz-Werner Schwegler:

Die Blutenpflanzen Mitteleuropas.

Band 2, 2. uberarbeitete Auflage, Franckh-Kosmos-Verlag, 2000,

ISBN 3-440-08048-X

.

- ↑

a

b

Christopher J. Earle:

Pseudotsuga menziesii.

In:

[1]

und

[2]

bei The Gymnosperm Database (engl.)

- ↑

Seattle Times staff:

Giant logged long ago but not forgotten.

4. September 2011,

abgerufen am 20. Mai 2024

(amerikanisches Englisch).

- ↑

Gewohnliche Douglasie

bei Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis

- ↑

Rainer Matyssek, Jorg Fromm, Heinz Rennenberg, Andreas Roloff:

Biologie der Baume.

Ulmer, Stuttgart 2010,

ISBN 978-3-8001-2840-2

, S. 252.

- ↑

Hermann Spellmann, Andreas Weller, Peter Brang, Hans-Gerhard Michiels, Andreas Bolte:

Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

. In: Torsten Vor, Hermann Spellmann, Andreas Bolte, Christian Ammer (Hrsg.):

Potenziale und Risiken eingefuhrter Baumarten: Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung

(= Torsten Vor, Hermann Spellmann, Andreas Bolte, Christian Ammer [Hrsg.]:

Gottinger Forstwissenschaften

.

Nr.

7

). Universitatsverlag Gottingen, 2015,

ISBN 978-3-86395-240-2

,

ISSN

1867-6731

,

S.

187?217

,

doi

:

10.17875/gup2015-843

(

uni-goettingen.de

[abgerufen am 15. Februar 2021]).

- ↑

Gerhard Wezel:

Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) ? Anbau und Kulturbegrundung.

(PDF) In:

ezg-forstpflanzen.de.

Erzeugergemeinschaft fur Qualitatsforstpfl anzen ?Suddeutschland“ e. V., 2008, archiviert vom

Original

am

21. Marz 2011

;

abgerufen am 15. Februar 2021

.

- ↑

J. G. Huang, F. Lapeyrie:

Ability of ectomycorrhizal fungus Laccaria bicolor S238N to increase the growth of Donglas Fir seedlings and their phosphorns and potassinm uptake.

In:

Pedosphere.

4(3), 1994, S. 217?224.

- ↑

http://bioinformatics.psb.ugent.be/ (abgerufen am 25. Mai 2013)

- ↑

J. Weber, J. Diez, M. A. Selosse, D. Tagu, F. Le Tacon:

SCAR markers to detect mycorrhizas of an American Laccaria bicolor strain inoculated in European Douglas-fir plantations.

In:

Mycorrhiza.

12(1), 2002, S. 19?27.

PMID 11968943

,

doi

:

10.1007/s00572-001-0142-9

.

- ↑

Martin Gossner:

Diversitat und Struktur arborikoler Arthropodenzonosen fremdlandischer und einheimischer Baumarten. Ein Beitrag zur Bewertung des Anbaus von Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) und Roteiche (Quercus rubra L.).

In:

Neobiota.

5, 2004.

ISSN

1619-0033

.

- ↑

Carla Michels:

Douglasie ? eine invasive Art?

Natur in NRW 4/2014, S. 27?31

- ↑

Dierk Kownatzki, Wolf-Ulrich Kriebitzsch, Andreas Bolte, Heike Liesebach, Uwe Schmitt, Peter Elsasser:

Zum Douglasienanbau in Deutschland.

Johann Heinrich von Thunen-Institut, Bundesforschungsinstitut fur Landliche Raume, Wald und Fischerei (vTI), 2011,

abgerufen am 23. August 2021

.

- ↑

Ulrich Kohnle:

Die ersten Douglasien in Baden-Wurttemberg.

In:

waldwissen.net ? Informationen fur die Forstpraxis.

8. Juni 2021,

abgerufen am 23. August 2021

.

- ↑

a

b

c

Eintrag zu Philipp bei LEO-BW, landeskundliches Informationssystem fur Baden-Wurttemberg

- ↑

Hans Hausrath

:

Richtlinien fur die Erziehung und Verjungung der Hochwaldungen in Baden. Eine kritische Betrachtung.

In:

AFJZ.

101, 1925, S. 438?444.

- ↑

Carl Ansorge:

Uber die Einfuhrung auslandischer Geholze und die Beteiligung der Familie Booth daran

. In:

Mitteilungen der

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft

.

Nr.

29

, 1920,

S.

274

(

Digitalisat

).

- ↑

John Booth:

Die Douglas-Fichte und einige andere Nadelholzer; namentlich aus dem nordwestlichen Amerika in Bezug auf ihren forstlichen Anbau in Deutschland

. Julius Springer, Berlin 1877,

S.

54?55

(

Digitalisat

http://vorlage_digitalisat.test/1%3D%7B%7B%7B1%7D%7D%7D~GB%3D~IA%3Ddiedouglasfichte00boot~MDZ%3D%0A~SZ%3D54~doppelseitig%3D~LT%3D~PUR%3D

).

- ↑

Douglasien auf den Zahn gefuhlt

In:

Schweriner Volkszeitung

.

16. November 2013.

- ↑

Fritz Hackert:

Zur Einfuhrung auslandischer Holzarten im Revier Kiekindemark.

In: Heimatbund Parchim (Hrsg.):

Putt Heft 1985.

Parchim 1987,

(PDF-Datei; 130 kB).

- ↑

F. Kroiher, A. Bolte:

Naturschutz und Biodiversitat im Spiegel der BWI 2012.

In:

AFZ-Der Wald.

21/2015.

- ↑

Bundeswaldinventur 3, 2012

. Abgerufen am 2. Juli 2016.

- ↑

https://www.freiburg.de/pb/1658162.html

.

- ↑

Eidg. Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft WSL: Douglasie

(

Memento

des

Originals

vom 16. Mai 2018 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.gehoelze.ch

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.gehoelze.ch

- ↑

300 neue Douglasien fur den Wald in Lohn-Ammannsegg.

In:

SRF

.

17. Marz 2016.

- ↑

Die 300 Douglasien fur Lohner Wald sind bereits gespendet.

In:

Aargauer Zeitung

.

17. Marz 2016.

- ↑

Rainer Butzmann, Thilo C. Fischer, Ernst Rieber:

Makroflora aus dem inneralpinen Facherdelta der Haring-Formation (Rupelium) vom Duxer Kopfl bei Kufstein/Unterinntal, Osterreich.

In:

Zitteliana Series A.

48/49, 2009, S. 129?163,

urn

:

nbn:de:bvb:19-epub-11981-2

.

- ↑

A. Czaja:

Pseudotsuga jechorekiae sp. nova, der erste fossile Nachweis der Gattung Pseudotsuga Carriere nach Zapfen aus dem Miozan der Oberlausitz, Deutschland.

In:

Feddes Repertorium

111, 2000, S. 129?133.

doi

:

10.1002/fedr.20001110302

.

- ↑

R. K. Hermann:

The genus Pseudotsuga: ancestral history and past distribution.

Forest Research Laboratory, Oregon State University 1985, Special Publication 2b,

online

(PDF; 465 kB).

- ↑

https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/nadelbaeume/die-douglasie-in-ihrer-heimat

- ↑

Erich Oberdorfer

:

Pflanzensoziologische Exkursionsflora fur Deutschland und angrenzende Gebiete

. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Muller. 8., stark uberarbeitete und erganzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001,

ISBN 3-8001-3131-5

,

S.

91

.

- ↑

a

b

Pseudotsuga

. In:

POWO

=

Plants of the World Online

von Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew:

Kew Science

, abgerufen am 13. April 2019..

- ↑

Peter Niemz:

Untersuchungen zur Warmeleitfahigkeit ausgewahlter einheimischer und fremdlandischer Holzarten

. In:

Bauphysik 29

.

Band

29

,

Nr.

4

. Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin 2007,

S.

311?312

,

doi

:

10.1002/bapi.200710040

.

- ↑

Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):

Landeswaldbericht Nordrhein-Westfalen 2007.

Dusseldorf 2007, S. 75

(PDF-Datei; 4,6 MB).

- ↑

Karl Dieterich, Erich Stock:

Analyse der Harze.

2. Auflage, Springer, 1930,

ISBN 978-3-642-89462-6

, S. 45 f.

- ↑

F. A. Loewus, V. C. Runeckles:

The Structure, Biosynthesis, and Degradation of Wood.

In:

Recent Advances in Phytochemistry.

Vol. 11, 1977, S. 458,

doi

:

10.1007/978-1-4615-8873-3

, Plenum Press, 1977,

ISBN 978-1-4615-8875-7

.

- ↑

NIIR Board of Consultants & Engineers:

The Complete Technology Book on Wax and Polishes.

Asia Pacific Business Press Inc., 2011,

ISBN 978-81-7833-012-9

(Reprint), S. 47 f.

- ↑

E. F. Kurth:

The Composition of the Wax in Douglas-Fir Bark.

In:

J. Am. Chem. Soc.

1950, 72 (4), S. 1685?1686,

doi

:

10.1021/ja01160a072

.

- ↑

Stefan Nehring,

Ingo Kowarik

, Wolfgang Rabitsch,

Franz Essl

(Hrsg.):

Naturschutzfachliche Invasivitatsbewertungen fur in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefaßpflanzen.

(= BfN-Skripten 352, 2013) (

PDF

; 2,1 MB).

- ↑

Carla Michels:

Douglasie ? eine invasive Art?

Natur in NRW 4/2014, S. 27?31

- ↑

Schwarze Liste Listen der invasiven Neophyten der Schweiz ? August 2014

.

- ↑

Auswirkungen der Douglasie auf die Waldbiodiversitat: Eine Literaturubersicht

von der

Eidg. Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft

WSL, 2014.

- ↑

Offener Brief deutscher Forstwissenschaftler vom 4. Juni 2014 an das BfN

- ↑

Torsten Vor, Hermann Spellmann, Andreas Bolte, Christian Ammer (Hrsg.):

Potenziale und Risiken eingefuhrter Baumarten Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung

, ?Gottinger Forstwissenschaften“, Band 7, Universitatsverlag, Gottingen 2015,

ISBN 978-3-86395-240-2

,

PDF

, abgerufen am 10. Marz 2022. S. 187?188, 202.

- ↑

Deutschlands hochster Baum steht in Freiburg.

In:

Stuttgarter Zeitung.

18. August 2008, archiviert vom

Original

am

19. Juni 2011

;

abgerufen am 4. November 2011

.

- ↑

Dorothea Dorner:

?Waldtraut“ ist Deutschlands hochster Baum.

In:

Frankfurter Neue Presse.

25. April 2017,

abgerufen am 20. September 2017

.

- ↑

Axel Albrecht, Ulrich Kohnle u. a.:

Sturmrisiko von Fichte versus Douglasie auf baden-wurttembergischen Versuchsflachen.

(

Memento

vom 2. April 2015 im

Internet Archive

) DVFFA-Jahrestagung 2011.

- ↑

Douglasie ?Himmelssaule“ im Wald westlich von Glindfeld in Medebach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Website

Monumentale Baume

,

abgerufen am 11. Dezember 2022

.

- ↑

ThePyroman24:

Die großten Lebewesen im Sauerland//Hochster Baum In NRW-60m//Highest Trees in NRW//Mavic Pro

auf

YouTube

, 11. Oktober 2021, abgerufen am 25. Februar 2024 (Laufzeit: 1:12 min).