Kathedrale Maria Himmelfahrt

Kathedrale Maria Himmelfahrt

Der

Dom von Orvieto

(

Cattedrale di Santa Maria Assunta

) ist ein Meisterwerk

gotischer Architektur

in

Mittelitalien

.

Der Dom in Orvieto

Der Dom in Orvieto

Kathedrale, Fassade, Detail

Kathedrale, Fassade, Detail

Durch die Lage der Stadt

Orvieto

ist das wichtigste Gebaude, der

romisch-katholische

Dom mit dem

Patrozinium

Maria Himmelfahrt

, schon von Weitem zu erkennen. Der Dom gehort zu der großen Anzahl bedeutender Bauwerke, die im ausgehenden 13. Jahrhundert geplant wurden. Er wurde 1288 wahrscheinlich unter

Arnolfo di Cambio

(1240?1302) begonnen, der einige Jahre spater den Dom und den

Palazzo Vecchio

von Florenz bauen sollte. 1308 war der Rohbau ohne Dach und Fassade fertig, diese wurde nach Zeichnungen von

Lorenzo Maitani

im 14. Jahrhundert vollendet. 1889 erhielt die Kathedrale zusatzlich den Titel einer

Basilica minor

verliehen.

[1]

Anlass, den Dom zu bauen, war das

Blutwunder

im nahe gelegenen Stadtchen

Bolsena

im Jahr

1263

, bei dem in

Santa Cristina

aus einer Hostie wahrend der Wandlung Blut getropft sein soll. Dieses Blutwunder bildete die Grundlage des

Fronleichnamsfestes

. In einer Seitenkapelle des Doms wird das mit dem Blut getrankte Altartuch als Reliquie aufbewahrt. Des Weiteren findet sich im Gebaude das Meisterwerk

Luca Signorellis

(1445/50?1523): das Fresko des Jungsten Gerichts aus dem Jahre 1499.

Die Datierung des Baubeginns der Fassade wird in der Wissenschaft zwischen 1290 und 1310 hin und her geschoben. Eine genaue Datierung ist bedeutend, um auf eine mogliche Abhangigkeit von

Siena

zu schließen. Eine neuere Untersuchung belegt eine Datierung des Baubeginns auf die Jahre vor 1300.

[2]

Orvieto und seine Bauhutte nahmen auf die klassisch-romische Bildhauerei Bezug: in der ersten Phase auf

hadrianisch

-

konstantinische

Werke, in der zweiten auf die durch den Namen von Lorenzo Maitani verkorperte Phase der Bildhauerei der

Trajanssaule

in Rom. Die vorbildliche Funktion der klassischen Hauptstadt erklart sich u. a. auch durch das Interesse der Papste am Bau der Kathedrale von Orvieto, wie sie sich durch Jahrzehnte belegen lasst. Manches Widerspruchliche an den Fassadenreliefs lasst sich durch die Einwirkung ostlicher Ikonographie erklaren.

Dementsprechend hangt diese Fassade auch weniger von Siena ab, sondern es lassen sich Beziehungen zum nordalpinen Raum nachweisen, die nach

Straßburg

fuhren. Meister aus dem Norden haben nachweislich auch in Orvieto gearbeitet. Auch hier wurde also ? wie schon in Siena ? mit Skulpturen nach deutschem Vorbild gearbeitet, jedoch mit großerer Betonung der Flache, wie es der italienischen Tradition und besonders der umbrischen eher entspricht.

[3]

Dekoriert ist die Fassade daher nur mit Flachreliefs und Mosaiken, die die glatte Flache moglichst undurchlassig bleiben lassen.

Die einzelnen Dekorationen der Fassade sind sehr zartgliedrig gearbeitet. Die Fensterrose des 14. Jahrhunderts (1354 von Andrea Arcagna) ist an den oberen Seiten von einem

Skulpturenfries

umzogen, der aber nicht so plastisch hervortritt wie in Siena und der streng in die geometrische Rechteckform eingebunden ist, wie es auch in

Assisi

zu sehen ist.

- 1354?1366: Rose (

Andrea Orcagna

)

- 1373?1380: seitliche Fassadengiebel

- 1513?1532: mittlere Fassadengiebel

- Ende 16.?17. Jahrhundert: Fassadenturme und Mosaiken

Die Wandreliefs in der Sockelzone sind mittlerweile gegen Beruhrung hinter Glas geschutzt. Ein unbekannter Kunstler hat sie ab 1310/20 (en: ab 1331) auf einer Flache von 112 m² angebracht. Ihr Thema ist die Entstehungsgeschichte des Menschen, das Geheimnis der Erlosung und seine Endbestimmung. Auffallend und typisch fur die umbrische Kunst ist der zarte, lyrische, weiche Charakter der Dargestellten.

?Es kommt keine Antithese von Hochrelief und Grund auf. Ideal, homogen und undurchdringlich wie ein Goldgrund breitet sich hier die Folie aus.“ (

Keller S. 414?415

) Es handelt sich um sehr detailfreudige und sorgfaltige Darstellungen, die sich nur deshalb in dieser unveranderten Prazision an einer Außenwand seit 1320 gehalten haben, weil die Luft in Umbrien immer schon sehr gut war und ist.

In den Nischen uber der Rosette stehen die

zwolf Apostel

; in den seitwartigen Nischen je paarweise zwolf alttestamentliche Propheten.

Jungstes Kunstwerk sind die drei bronzenen Turen zum Ein- (rechts) und Ausgang (links); geschaffen hat sie 1970 der sizilianische Bildhauer

Emilio Greco

(1913?1995).

Kathedrale, Innenansicht

Kathedrale, Innenansicht

Die sudliche Außenwand des Domes zeigt die typische waagerechte Schwarz-Weiß-Schichtung wie in Siena. Und auch hier hat die Fassade ein deutliches Eigenleben gegenuber dem dahinter liegenden Kirchenbau. Die gleiche Dekoration bestimmt auch den Innenraum, der auch etwas an Siena erinnert, aber nicht ganz so prachtvoll ist. Aber Orvieto hat kein steinernes Gewolbe, sondern eine holzerne Flachdecke. Das Dach wurde 1881?90 zur 500-Jahr-Feier neu gestaltet. Die Seitenschiff-Wande waren oberhalb von zwei Metern ursprunglich weiß gestrichen, um dort Fresken anbringen zu konnen. Die heutige Streifung wurde erst 1890/91 in Angleichung an das Mittelschiff aufgemalt. Dieser Innenraum ist reichhaltig mit Fresken ausgestattet.

In der Apsis zeigen Fresken des 14. Jahrhunderts Episoden aus dem Leben Marias (Schule von Orvieto: Ugolino di Prete Ilario und Pietro di Duccio 1370/1380; 1491?97 von Giacomo da Bologna,

Pinturicchio

und Antonio da Viterbo, genannt Pastura, restauriert).

Die

Pieta

, 1570?79 von Ippolito Scalza (1532?1617) geschaffen, wurde aus einem einzigen Block gemeißelt.

Die Auferstehung

Die Auferstehung

Die Auserwahlten

Die Auserwahlten

Die Grablegung Christi

Die Grablegung Christi

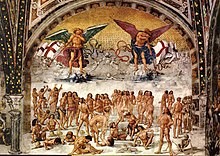

Besonders erwahnenswert und fur die Geschichte der italienischen Malerei von großer Bedeutung ist die beruhmte Cappella di San Brizio, ursprunglich Cappella Nuova genannt, mit dem großen Freskenzyklus

Luca Signorellis

mit dem Thema der

Geschichte des Antichristen ? Das Ende der Welt

(oder

Die vier letzten Dinge

: Tod, Gericht, Holle und Himmel), das er ab 1499 malte. Signorelli hatte unmittelbar davor einige Fresken in der Abtei

Monte Oliveto

gemalt. Er hat hier in Orvieto die drei Wande und die Gewolbefelder der Kapelle ausgemalt. Es handelt sich jeweils um eine ungeheuer figurenreiche Komposition.

Signorelli hat bei der Ausmalung dieser Kapelle Studien nach antiken Bildwerken benutzt. Jede Figur ist deutlich hervorgehoben. Er ging hier uber die Moglichkeiten seines Lehrers

Piero della Francesca

hinaus und fand Gestaltungsmittel, die von

Michelangelo

, besonders in seinem

Jungsten Gericht

in der

Sixtinischen Kapelle

in Rom, und spater von der Barockmalerei aufgegriffen wurden.

[4]

Besonders die Anatomie des menschlichen Korpers und seine verschiedenen Bewegungsmoglichkeiten werden dargestellt. Das Gleiche hat Michelangelo an der Decke der Sixtinischen Kapelle wiederholt. Solche Bewegungsstudien waren damals in der Malerei sehr beliebt. In Monte Oliveto zeigen die zeitgleichen Fresken ebenfalls von Signorelli und von

Sodoma

die gleichen Probleme.

- Szene

Die Kronung der Auserwahlten

: Mit deutlichen Gesten bringen die Menschen Gott ihre Dankbarkeit zum Ausdruck.

- Szene

Geschichte des Antichristen

: In diesem Ausschnitt sieht man den Antichristen selber mit einem Teufel als Einsager, als bose Stimme der Verfuhrung. Er steht auf einem Postament und redet zu den Menschen.

- Am linken Rand dieses Feldes gibt es ein Selbstbildnis Signorellis zusammen mit

Fra Angelico

aus Florenz.

Luca Signorelli stand sehr unter dem Einfluss der Florentiner Malerei und deren Betonung des

disegno

, also der genauen Zeichnung. Die Farbe spielt keine zentrale Rolle in der Gestaltung des Themas, auch wenn das auf den ersten Blick anders aussieht. Es gibt zwar starke Farbkontraste, aber die einzelnen Figuren werden eindeutig mehr durch zeichnerische Elemente bestimmt als durch farbige und malerische Mittel.

Blick auf die Orgel

Blick auf die Orgel

Die Geschichte der

Orgeln

reicht zuruck in das Jahr 1588, als die erste Orgel fertiggestellt wurde. Das Instrument befand sich auf der Sangerempore und war von dem Kunstler Ippolito Scalza entworfen worden. Das aktuelle Instrument wurde 1974 von dem Orgelbauer Libero Rino Pinchi erbaut. Es hat 72

Register

auf drei

Manualen

und

Pedal

.

[5]

I Positivo aperto

C?

|

| Principale

|

8′

|

| Ottava

|

4′

|

| XV

|

4′

|

| XIX ? XXII

|

| Ripieno IV

|

| Sesquialtera II

|

| Flauto

|

8′

|

| Corno di Notte

|

8′

|

| Flauto a Camino

|

4′

|

| Flauto in XII

|

2

2

⁄

3

′

|

| Silvestre

|

2′

|

| Terza

|

1

3

⁄

5

′

|

| Flauto in XIX

|

1

1

⁄

3

′

|

| Piccolo

|

1′

|

| Cromorno

|

8′

|

| Tromba Armonica

|

8′

|

| Tromba

|

4′

|

| Tremolo

|

|

II Grand’Organo

C?

|

| Principale

|

16′

|

| Principale Diapason

|

8′

|

| Principale II

|

8′

|

| Ottava I

|

4′

|

| Ottava II

|

4′

|

| XV

|

2′

|

| Ripieno X

|

| Ripieno VIII

|

| Flauto Traverso

|

8′

|

| Bordone

|

8′

|

| Flauto Armonico

|

4′

|

| Cornetto V

|

| Viola

|

8′

|

| Dulciana

|

8′

|

| Unda Maris

|

8′

|

| Tromba

|

16′

|

| Tromba

|

8′

|

| Tuba Mirabilis

|

8′

|

| Clarinetto

|

8′

|

| Clarino

|

4′

|

|

III Espressivo

C?

|

| Principale

|

8′

|

| Ottava

|

4′

|

| XV

|

2′

|

| Ripieno V

|

| Bordone

|

16′

|

| Flauto Forte

|

8′

|

| Bordone

|

8′

|

| Quintante

|

8′

|

| Flauto Ottaviante

|

4′

|

| Nazardo

|

2

2

⁄

3

′

|

| Flautino

|

2′

|

| Viola da Gamba

|

8′

|

| Salicionale

|

8′

|

| Viola Celeste

|

8′

|

| Concerto Viole IV

|

8′

|

| Violoncello

|

8′

|

| Oboe

|

8′

|

| Tromba Armonica

|

4′

|

| Voce Corale

|

8′

|

| Tremolo

|

|

Pedale

C?

|

| Principale

|

32′

|

| Contrabbasso

|

16′

|

| Basso

|

8′

|

| Ottava

|

4′

|

| XV

|

2′

|

| Ripieno VII

|

| Subbasso

|

16′

|

| Quinta

|

10

2

⁄

3

′

|

| Bordone

|

8′

|

| Flauto

|

4′

|

| Flautino

|

2′

|

| Violone

|

16′

|

| Violoncello

|

8′

|

| Bombarda

|

16′

|

| Tromba

|

8′

|

| Chiarina

|

4′

|

|

- ↑

Basilica Cattedrale di S. Maria Assunta

auf gcatholic.org

- ↑

Antje Middeldorf Kosegarten

:

Studien zur Architektur und Skulptur der Domfassade in Orvieto 1290?1330.

Munchen 1995

- ↑

Harald Keller:

Die Kunstlandschaften Italiens [1960].

Frankfurt a. M. 1983, S. 402

- ↑

Rolf Toman (Hrsg.):

Die Kunst der italienischen Renaissance. Architektur ? Skulptur ? Malerei ? Zeichnung.

Koln 1994, S. 302?304

- ↑

Ausfuhrliche Informationen zur Geschichte der

Orgeln

(italienisch)

42.71701

12.113274

Koordinaten:

42° 43′ 1,2″

N

,

12° 6′ 47,8″

O