Deutsch-Sudwestafrika

war von 1884 bis 1915 als

Schutzgebiet

eine

deutsche Kolonie

auf dem Gebiet des heutigen Staates

Namibia

. Mit einer Flache von 835.100 km² war es ungefahr anderthalbmal so groß wie das

Deutsche Kaiserreich

. Deutsch-Sudwestafrika war die einzige der deutschen Kolonien, in der sich eine nennenswerte Anzahl

deutscher Siedler

niederließ.

Im

Ersten Weltkrieg

wurde das Gebiet 1915 von Truppen der

Sudafrikanischen Union

erobert, unter deren Militarverwaltung gestellt und 1919 gemaß den Bestimmungen des

Friedensvertrags von Versailles

als

Volkerbundsmandat

Sudwestafrika

der Verwaltung

Sudafrikas

ubertragen.

Das Land war nie dicht bevolkert; denn es konnte bis auf wenige Ausnahmen nur durch

extensive Viehzucht

genutzt werden. Es befand sich keine einheitliche Bevolkerung in dem ehemaligen Koloniegebiet. Gerade im Gebiet der großten Erhebungen des Hochlandes, bei Windhuk, grenzten zur Zeit der deutschen Besitznahme die beiden Hauptvolker

Herero

und

Nama

aneinander. Dazu kamen noch die hervorragend an die widrigen Lebensbedingungen angepassten

San

, die versklavten

Damara

und die ganz im Norden lebenden ackerbautreibenden

Owambo

.

Laut dem

Deutschen Kolonial-Handbuch

gab es folgende Bevolkerungszahlen zur Jahrhundertwende:

[2]

Besitzungen der britischen Kapkolonie beschrankten sich auf die

Walfish Bay

und

Penguin Islands

Besitzungen der britischen Kapkolonie beschrankten sich auf die

Walfish Bay

und

Penguin Islands

Erst spat trat Sudwestafrika in den Bereich der europaischen Erforschung und Kenntnis. Wohl hatten die Portugiesen schon im 15. Jahrhundert (1486) auf ihren Indienfahrten Landungszeichen in Form von Kreuzen hinterlassen, aber erst die Annahme, es ließen sich im Landesinneren Reichtumer erwerben, fuhrte im 18. Jahrhundert vom

Kapland

aus zu einigen Expeditionen. Sie sollten erkunden, wie sich der sagenhafte Rinderreichtum der Herero in klingende Munze verwandeln ließe und ob es nicht Goldvorkommen im Land gabe. Beide Absichten waren jedoch ebenso wenig erfolgversprechend wie ein spaterer Versuch der Briten, eine Kupfermine ins Leben zu rufen.

Schon 1868 wollten deutsche Missionare der

Rheinischen Missionsgesellschaft

den

Konig von Preußen

fur das Gebiet interessieren und baten um seinen Schutz, da sie unter den standigen Kampfen der Afrikaner sehr zu leiden hatten. Der

Deutsch-Franzosische Krieg

von 1870/71 ließ jedoch diese Bestrebungen wieder in Vergessenheit geraten. 1876 versuchten die Briten von der

Kapkolonie

aus, das Gebiet in Besitz zu nehmen, konnten sich aber nicht durchsetzen. Sie behielten jedoch die

Walfischbai

und die

Pinguininseln

in ihrer Hand. Als sich die im Inland lebenden Europaer, Missionare und Handler wegen mangelnden Schutzes aufgrund angeblicher Ubergriffe durch Afrikaner beklagten, erklarten die britischen Kolonialbehorden, dass sie mit dem Inneren des Landes nichts zu tun hatten und keine Verwaltung ausubten. Die Briten erhoben also, wie sie selbst erklarten, keine weitergehenden Anspruche auf Sudwestafrika.

[3]

Lage Deutsch-Sudwestafrikas und anderer deutscher Kolonien in Afrika (1913)

Lage Deutsch-Sudwestafrikas und anderer deutscher Kolonien in Afrika (1913)

Franz Adolf Luderitz

Franz Adolf Luderitz

Im Auftrag des Bremer Tabakhandlers

Adolf Luderitz

erwarb der 22 Jahre alte Kaufmannsgehilfe

Heinrich Vogelsang

am 1. Mai 1883 die Bucht von Angra Pequena, die heutige

Luderitzbucht

und funf Meilen Hinterland vom Volk der

Nama

in

Bethanien

. Der mit ihrem

Kaptein

Joseph Frederiks

vereinbarte Kaufpreis betrug 200 alte Gewehre und 100 englische Pfund. Im September 1883 segelte Luderitz an Bord eines Dreimasters dann selbst nach Sudwestafrika, um als neuer Landesherr seine Erwerbungen zu besichtigen. In den Zeitungen wurde er bald als Held der deutschen Kolonialbewegung gefeiert. Reichskanzler

Bismarck

entsandte das Kanonenboot

Nautilus

auf Erkundungsfahrt in die Luderitzbucht. Dessen Kapitan Karl Ascheborn erstattete dem Reichskanzler spater schriftlich Bericht und erklarte, er habe festgestellt, dass Luderitz den Landbesitz zunachst nur in englischen

Meilen

vermessen habe. Dieses auch den Nama gut bekannte Langenmaß sei jedoch im Vertrag nicht ausdrucklich vereinbart worden, so dass mit der viermal langeren geographischen

deutschen Meile

zu rechnen sei. Luderitz griff den Gedanken sofort auf und beanspruchte fortan ein um das Sechzehnfache großeres Gebiet. Die Nama fuhlten sich getauscht, konnten aber trotz Protest ihren Standpunkt nicht durchsetzen. Am 24. April 1884 telegrafierte Bismarck dem deutschen Konsul in Kapstadt, ?

Luderitzland

“ stehe unter dem Schutz des

Deutschen Reiches

. Die Landerwerbungen des Bremer Kaufmanns hatten zwar das Interesse Großbritanniens und des Kaplandes an diesem Gebiet neu geweckt. Nachdem Bismarck jedoch so entschlossen auftrat und die britischen Rechtsanspruche nach vorherigem Verzicht auf das Gebiet recht fragwurdig erscheinen mussten, blieb ihnen nichts anderes ubrig, als nachzugeben. Sie beanspruchten nur die schon fruher besetzte Walfischbucht. Im Gegenzug ließ Deutschland den im November 1884 erhobenen Anspruch auf die sudafrikanische Bucht

Santa-Lucia

im Mai 1885 endgultig zugunsten Großbritanniens fallen.

[4]

Die erste offizielle Flaggenhissung in Sudwestafrika fand am 7. August 1884 unter Beteiligung des Nama-Kaptein Josef Fredericks II. nebst seinen Ratsleuten, der Besatzungen zweier deutscher Kriegsschiffe, der Kreuzerfregatte

Leipzig

und der Korvette

Elisabeth

, und Vertretern der Firma Luderitz am Fort Vogelsang in Luderitzbucht statt.

Erste deutsche Besitzung im Namaqua-Land (

Luderitzland

) und Erweiterung im Norden bis zum Cunene

Erste deutsche Besitzung im Namaqua-Land (

Luderitzland

) und Erweiterung im Norden bis zum Cunene

Im selben Monat schloss Vogelsang einen zweiten Vertrag ab, in dem Luderitz der Kustenstreifen zwischen dem

Oranje-Fluss

und dem 26. Breitengrad und ein Gebiet von 20 Meilen landeinwarts von jedem Punkt der Kuste aus fur weitere 500 Pfund und 60 Gewehre verkauft wurde. 1885 wurde in

Otjimbingwe

der erste Verwaltungssitz eingerichtet.

Im deutsch-portugiesischen Vertrag vom 30. Dezember 1886 wurde die Nordgrenze zu den portugiesischen Besitzungen in

Angola

festgelegt.

[5]

Unter deutsche Kontrolle kamen

Damaraland

, das

Ovamboland

und die

Republik Upingtonia

. Die Grenzen zu den

britischen

Besitzungen im Suden und Osten wurden 1890 im

Helgoland-Sansibar-Vertrag

bestimmt. Hierdurch kam der

Caprivizipfel

hinzu, von dem man sich neue Handelsrouten versprach und der den Anschluss zum

Sambesi

-Fluss herstellte.

Deutsch-Sudwestafrika erstreckte sich danach vom Oranje-Fluss, der Grenze gegen das Kapland im Suden, uber mehr als 1200 km bis zum Kunene, dem Grenzfluss gegen das portugiesische Angola im Norden. Seine Breite von der Kuste landeinwarts schwankte, abgesehen vom ?Caprivizipfel“, zwischen rund 450 km im Suden und fast 1000 km im Norden. Am 18. Oktober des gleichen Jahres wurde auf Betreiben des Hauptmanns

Curt von Francois

der Grundstein fur die Feste ?Groß Windhuk“ gelegt. Die Schutzgebietsverwaltung wurde bald darauf in diese Festung verlegt. Um sie herum entstand im Laufe der kommenden Jahre die spatere Landeshauptstadt

Windhuk

, die heute offiziell ?Windhoek“ heißt.

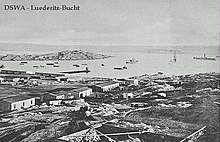

Luderitzbucht um 1900, Postkarte

Luderitzbucht um 1900, Postkarte

Nachdem Luderitz die deutsche Regierung von der wirtschaftlichen Bedeutung seiner Niederlassung in Sudwestafrika uberzeugt und dringend um hoheitlichen Schutz gebeten hatte, wurde

Gustav Nachtigal

1884 als kaiserlicher Generalkonsul und Kommissar fur

Deutsch-Westafrika

ernannt. In die Ara seiner kurzen Amtszeit fiel der Abschluss des Schutzvertrages mit den Nama. Nach Nachtigals Tod ernannte Reichskanzler

Bismarck

1885

Heinrich Goring

, den Vater des spateren

nationalsozialistischen

Politikers

Hermann Goring

, zum neuen Reichskommissar. Dieser schloss weitere Schutzvertrage mit den einheimischen Stammen ab. Ihm zur Seite standen

Carl Gotthilf Buttner

als weiterer Unterhandler sowie der als ?Kanzler“ fungierende ehemalige Gerichtsreferendar

Louis Nels

und der Feldwebel Goldammer, der die Polizeigewalt ausuben sollte.

1887 wurde das Gerucht verbreitet, dass bei der Walfischbucht Gold gefunden worden sei. Goring wurde daraufhin aufgefordert, vom Reich eine Schutztruppe anzufordern, die die Ordnung auf den vermeintlichen Goldfeldern aufrechterhalten sollte. Die Reichsregierung lehnte mit dem Hinweis, dass das betroffene Gebiet Privatbesitz der

Deutschen Kolonialgesellschaft

sei, das Ansinnen ab. Die Kolonialgesellschaft stellte daraufhin mit Unterstutzung Gorings eine eigene Soldnertruppe, bestehend aus zwei Offizieren, funf Unteroffizieren und 20 schwarzen Soldaten, auf. Der Goldfund stellte sich spater als Schwindel heraus, und die Schutztruppe loste sich wieder auf, nachdem sie zuvor lediglich durch ihre Disziplinlosigkeit aufgefallen war.

1888 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Stamm der

Witbooi

und den Herero, die vergeblich auf Unterstutzung der Deutschen hofften. Die Herero kundigten daraufhin die Schurfrechte der Deutschen und den Schutzvertrag auf. Goring gelang es weder, die Vertragskundigungen ruckgangig zu machen, noch die kampfenden Stamme zu befrieden. Als die Witbooi zudem begannen, das ganze Land mit Plunderungen zu terrorisieren, zogen sich Goring und die gesamte deutsche Verwaltung, dem Chaos entfliehend, in die britische

Walfischbucht

zuruck.

Hendrik Witbooi um 1892

Hendrik Witbooi um 1892

Auf Drangen der Kolonialgesellschaft entsandte die Reichsregierung im Mai 1889 unter der Leitung des Leutnants

Hugo von Francois

eine 21-kopfige Truppe, die spater auf 50 Mann erweitert wurde, um die deutsche Verwaltung wieder einzusetzen und das Land zu befrieden. Francois schnitt den Herero die Waffenzufuhr ab und baute Windhuk zu einer Festung aus. Durch das energische Auftreten beeindruckt, nahmen die Herero 1890 die Kundigung des Schutzvertrages zuruck. Im selben Jahr kehrte Goring nach Deutschland zuruck, und Francois wurde am 12. Mai 1891 zum vorlaufigen Reichskommissar und Landeshauptmann ernannt. Damit lagen die zivile und die militarische Macht in einer Hand. Francois sah es als seine wichtigste Aufgabe an, die Witbooi unter ihrem Kaptein

Hendrik Witbooi

zuruckzudrangen, denn sie uberfielen nun zunehmend die deutschen Siedler. Nachdem die Schutztruppe noch einmal auf nun 212 Soldaten und zwei Offiziere vergroßert worden war, nahm Francois im April 1893 den Kampf gegen die Witbooi auf. Nach dem

Gefecht von Hornkranz

zog sich Hendrik Witbooi in die unwegsamen

Naukluftberge

zuruck und fuhrte einen

Guerillakrieg

gegen die Deutschen.

Theodor Leutwein (links sitzend),

Zacharias Zeraua

(2. von links),

Manasse Tyiseseta

(sitzend, 4. von links) u. Samuel Maharero (rechts), 1895

Theodor Leutwein (links sitzend),

Zacharias Zeraua

(2. von links),

Manasse Tyiseseta

(sitzend, 4. von links) u. Samuel Maharero (rechts), 1895

Als Francois nach einem halben Jahr die Witbooi noch immer nicht besiegt hatte und seine Aufgaben als Landeshauptmann kaum noch wahrnahm, kam sowohl in Sudwestafrika als auch in Deutschland Unmut auf. Die Reichsregierung entsandte den Major

Theodor Leutwein

im Dezember 1893 nach Afrika, zunachst mit der Order, Francois in seinen Verwaltungsaufgaben zu unterstutzen. Schnell arbeiteten beide aber auch militarisch zusammen. Nachdem es ihnen gelungen war, eine Reihe von Militarstationen im Witbooi-Gebiet zu errichten, quittierte Francois seine Amter und kehrte nach Deutschland zuruck. Leutwein stand nun noch vor der Aufgabe, den Kampf gegen die Witbooi unter ihrem Kapitan Hendrik Witbooi zu beenden, die sich inzwischen in der Naukluft, einer unzuganglichen Felsenlandschaft, verschanzt hatten. Nachdem die deutschen Truppen noch einmal durch Nachschub aus Deutschland verstarkt worden waren, griff Leutwein die Witbooi am 27. August 1894 mit drei Kompanien an und zwang sie nach fur beide Seiten strapaziosen Gefechten am 11. September 1894 zur Aufgabe. Mit Kapitan Hendrik Witbooi wurde ein Schutzvertrag abgeschlossen, der seinem Stamm ein eigenes Siedlungsgebiet zusicherte, das allerdings unter der Aufsicht einer deutschen Garnison stehen sollte. Die Witbooi hielten sich bis zum Ausbruch des Hereroaufstandes an diesen Vertrag. Nachdem es Leutwein anschließend auch gelungen war, die Hererostamme zu befrieden, kehrte abgesehen von kleineren Geplankeln fur knapp zehn Jahre Ruhe in Deutsch-Sudwestafrika ein. In den 1890er Jahren ubernahmen deutsche Siedler (z. B.

Gustav Voigts

) Farmland. 1898 wurde Leutwein zum Gouverneur der Kolonie ernannt.

Der Aufstand der Herero unter ihrem Kaptein

Samuel Maharero

begann am 12. oder 20. Januar 1904, nachdem sich die Volksgruppe durch massive Landkaufe der Deutschen Kolonialgesellschaft immer mehr aus ihrem Siedlungsgebiet zuruckgedrangt sah und sie durch skrupellose Handler an den Rand der wirtschaftlichen Existenz gebracht worden waren. Zunachst wurden einzelne Farmen, Eisenbahnlinien und Handelsstationen angegriffen. Heftige Kampfe gab es um die Stadt

Okahandja

. Die zunachst zahlenmaßig unterlegene deutsche Schutztruppe wurde im Februar durch 500 Marineinfanteristen und eine Freiwilligentruppe verstarkt. Der Kampf gegen die Herero wurde mit drei Abteilungen aufgenommen. Da Leutwein die Kampfkraft der Herero falsch einschatzte, gelang es zunachst nicht, entscheidende Vorteile zu erringen. Die Reichsregierung war mit dem Verlauf der Operationen unzufrieden und ernannte den Generalleutnant

Lothar von Trotha

zum neuen

Oberbefehlshaber

der

Schutztruppe

. Im Gegensatz zu Leutwein verfolgte von Trotha das Ziel der volligen Vernichtung des Gegners. Er ließ noch einmal Verstarkung aus Deutschland kommen und stellte die Herero am 11. August 1904 zur Entscheidungsschlacht am

Waterberg

.

Es gelang den Herero zwar, wie im Falle einer Niederlage geplant, nach Sudosten auszuweichen, sie unterschatzten jedoch die Schwierigkeiten, welche sich durch eine Flucht mit Rinder- und Ziegenherden, Kindern und Verwundeten durch die

Omaheke

-Trockensavanne ergaben. Wahrend der Kampfe und der Flucht kamen nach unterschiedlichen Quellenangaben bis zu 60 Prozent der Herero ums Leben. Dieses ging als

Volkermord an den Herero und Nama

in die Geschichte ein.

Im Oktober 1904 erhoben sich die Nama im Suden des Landes. Der abtrunnig gewordene Kaptein Hendrik Witbooi ließ den ihm freundlich gesinnten Bezirksamtmann von

Gibeon

,

Henning von Burgsdorff

, toten. Gleichzeitig erhob sich Kaptein

Jakob Morenga

und griff in die Kampfe ein. Es folgte ein jahrelanger zermurbender Kleinkrieg mit der Schutztruppe

[6]

, der erst 1907/08 endgultig niedergeschlagen werden konnte. Die Vorgange kosteten durch Krankheiten, Hunger und Durst, Kampfhandlungen, Uberfalle, Flucht und vielfach menschenunwurdige Missstande in den

Internierungslagern

nach Schatzung zwischen 24.000 und 64.000 Herero, etwa 10.000 Nama sowie 1365 Siedlern und Soldaten das Leben. 76 Weiße galten als vermisst und sind wohl großtenteils durch Kriegseinwirkung umgekommen.

Gouverneur Friedrich von Lindequist um 1905

Gouverneur Friedrich von Lindequist um 1905

Zwei junge Frauen mit Kindern (1908, Foto

DKG

-Bestand)

Zwei junge Frauen mit Kindern (1908, Foto

DKG

-Bestand)

Deutsche Familie um 1913 bei

Asab

Deutsche Familie um 1913 bei

Asab

Durch die Aufstande war die Wirtschaft von Deutsch-Sudwestafrika nahezu zum Erliegen gekommen, die Farmwirtschaft musste vollig neu aufgebaut werden, es gab kaum noch Vieh. Der Wiederaufbau war bereits von dem am 19. November 1905 ernannten neuen Gouverneur

Friedrich von Lindequist

eingeleitet worden. Mit Entschadigungen in Hohe von insgesamt 7 Millionen Reichsmark sorgte die Reichsregierung dafur, dass die meisten Farmer im Land gehalten werden konnten.

1908 wurde

Bruno von Schuckmann

neuer Gouverneur. Er sorgte fur eine effektive Verteilung der Beihilfen, schob Landspekulationen einen Riegel vor und forderte die Einfuhr von Vieh. Sehr vorteilhaft fur die sudwestafrikanische Wirtschaft wirkte sich die Einfuhr von

Karakulschafen

aus, deren Fell und Fleisch sich ausgezeichnet vermarkten ließen. Auch die Eroffnung der Bahnlinie Luderitzbucht?Keetmanshoop im Juli 1908 trug zur Forderung des Wirtschaftslebens bei.

Auf Drangen der weißen Bevolkerung erließ die Reichsregierung am 28. Januar 1909 eine Verordnung uber die Selbstverwaltung in Deutsch-Sudwestafrika, mit der Gemeinde- und Bezirksverbande sowie ein

Landesrat

ins Leben gerufen wurden. Der Landesrat, der im April 1910 erstmals zusammentrat, hatte die Aufgabe, den Gouverneur, der weiterhin an der Spitze der Kolonialverwaltung stand, zu beraten.

Deutschland versuchte

Waisen

als Hilfskrafte mit Niedriglohn fur Geschaftsleute und Gewerbetreibende zu gewinnen. Die fur Deutsch-Sudwestafrika bestimmten Jugendlichen sollten nur bei solchen Kolonisten untergebracht werden, die vertrauenswurdig erschienen und es an nichts fehlen ließen ?bei der sittlichen und beruflichen Ausbildung“ ihrer Schutzbefohlenen. Vorrang erhielten die aus Waisenhausern zu entlassenen Junglinge und Madchen, keinesfalls solche aus den Besserungsanstalten und sogenannten Rettungshausern.

[7]

[8]

Im Juni 1908 wurde ostlich von Luderitz der erste Diamant gefunden, der einen Massenansturm auf das Gebiet ausloste und dem Land einen neuen Wirtschaftszweig, die Diamantenforderung, bescherte. Bereits nach drei Monaten waren Diamanten von insgesamt 2720

Karat

gefunden worden, bis zum Jahresende betrug der Wert der Forderung bereits 1,1 Millionen Reichsmark. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden Diamanten im Wert von 152 Millionen Reichsmark gefordert. Sehr zum Unwillen der Bevolkerung sperrte das Reichskolonialamt das Gebiet der Diamantenfelder sudlich des 26. Breitengrades bis zum Oranje in einer Breite von 100 Kilometern und vergab das alleinige Schurfrecht an den Grundeigentumer, die Deutsche Kolonialgesellschaft. Ab 1912 wurde die Diamantenforderung mit einer Steuer von 6,6 Prozent belegt, wodurch der Kolonialverwaltung jahrlich etwa 10 Millionen Reichsmark zuflossen.

Gedenkstein

zur Erinnerung an die letzten kriegerischen Auseinandersetzungen in Deutsch-Sudwestafrika, Farm Jakkalskop

Gedenkstein

zur Erinnerung an die letzten kriegerischen Auseinandersetzungen in Deutsch-Sudwestafrika, Farm Jakkalskop

-26.608512

16.614334

-26.608512

16.614334

Die Nachricht uber den Ausbruch des

Ersten Weltkrieges

erreichte Deutsch-Sudwestafrika am 2. August uber die sich noch im Bau befindende

Großfunkstation in Windhoek

. Mit dem Ausbruch des Krieges erwartete man in Deutsch-Sudwestafrika einen Angriff der mit Großbritannien alliierten

Sudafrikanischen Union

. Daher rief man am 8. August die

Mobilmachung

aus und evakuierte einen 50 Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze zu Sudafrika. Am 9. September beschloss das sudafrikanische Parlament die Kriegsteilnahme.

Erste Schusse fielen bereits am 13. September 1914 bei den Polizeistationen von

Nakop

und Ramansdrift, und bereits am 19. September besetzten

sudafrikanische Truppen

in Starke von 2000 Mann die Luderitzbucht. Einen Tag spater uberschritt eine Abteilung der Unionstruppen den Oranje, die jedoch von den deutschen Truppen in der

Schlacht bei Sandfontein

zuruckgeschlagen werden konnte. Danach verlagerten die Sudafrikaner ihre Angriffe wieder an die Luderitzbucht und konnten dort entlang der Bahnlinie bis zum 9. November 70 Kilometer ins Inland vorstoßen. Im Marz 1915 marschierten sudafrikanische Truppen von

Walfischbai

aus in Richtung

Keetmanshoop

, das ihnen am 19. April in die Hande fiel. Im Suden musste die deutsche Schutztruppe der Ubermacht des Feindes weichen und zog sich nach Norden zuruck. Anfang Mai verlegte Gouverneur

Theodor Seitz

seinen Amtssitz von Windhuk nach

Grootfontein

.

[9]

Es stellte sich nun heraus, dass die deutsche Schutztruppe den Sudafrikanern hoffnungslos unterlegen war; das galt sowohl fur die Truppenstarke als auch fur die Ausrustung. Wahrend die deutsche Truppe bei Ausbruch des Krieges durch Seeleute, Reservisten, Freiwillige und Einheimische auf 5000 Mann aufgestockt worden war, stand ihr auf der gegnerischen Seite ein Heer von 43.000 Soldaten gegenuber. Den Deutschen standen zwei veraltete Flugzeuge und funf Kraftwagen zur Verfugung, wogegen die Sudafrikaner sechs moderne Kampfflugzeuge und 2000 Motorfahrzeuge einsetzen konnten.

Nachdem die Unionstruppen die deutschen Verteidiger auch im Norden immer weiter zuruckgedrangt hatten, bot Gouverneur Seitz dem sudafrikanischen General Botha am 21. Mai 1915 vergeblich einen Waffenstillstand an. Am 1. Juli erlitt die Schutztruppe ihre letzte und endgultige Niederlage bei einem Gefecht bei

Otavi

, westlich von Grootfontein. Am 9. Juli 1915 unterzeichneten Gouverneur Seitz und Oberstleutnant

Victor Franke

eine Erklarung uber die Ubergabe der deutschen Schutztruppe an die Sudafrikanische Union.

Der aktive Teil der Schutztruppe wurde in einem Lager bei

Aus

interniert, die Reservisten konnten nach Deutschland zuruckkehren. Die Verwaltung der deutschen Kolonie ubernahm das sudafrikanische Militar. Etwa die Halfte der deutschen Bevolkerung Sudwestafrikas wurde bis zum Juli 1919 nach Deutschland zuruckgeschickt. Das Ende von Deutsch-Sudwestafrika wurde mit dem

Versailler Vertrag

vom 28. Juni 1919 besiegelt. Es wurde zum Mandatsgebiet des

Volkerbundes

erklart und mit der Bezeichnung

Sudwestafrika

unter die Verwaltung der

Sudafrikanischen Union

gestellt.

Die traditionelle Landwirtschaft zu Beginn der deutschen Kolonialzeit basierte auf dem Sammeln von

?Naras

Klicklaut

und

Gummi arabicum

sowie den Anbau von

Mais

,

Weizen

,

Tabak

,

Kurbisse

und

Melonen

, vor allem durch die Ovambos. Handel wurde vor allem mit

Guano

,

Fellen

,

Elfenbein

und

Hornern

betrieben.

Die

ersten Missionare

bauten auch

Gemuse

,

Obst

und

Weintrauben

an. Die ersten deutschen Siedler beschaftigten sich hauptsachlich mit der Viehwirtschaft. Die Zahl der gehaltenen Rinder stieg von rund 121.000 im Jahre 1910 auf 205.000 drei Jahre spater.

[10]

Im Suden entwickelte sich eine Wollschaf- und Ziegenzucht. Ziegen und Schafe waren im Lande jeher weit verbreitet und lieferten in erster Linie Fleischnahrung. Europaische Zuchter experimentierten mit

Merino-

und

Karakulschafen

, deren Zahl rasch anwuchs. Von den 135.500 km² landwirtschaftlicher Nutzflache waren 1913 nur 56 km² bebaut ? meist mit Mais, Kartoffeln oder Kurbissen. Der geplante Ausbau bewasserter Flachen fand kriegsbedingt nicht mehr statt.

[11]

Deutsch-Sudwestafrika war nur zu etwa 0,5 % mit Wald bedeckt (Namibia 2020: etwa 8 %). Dies ist wohl ein Mitgrund dafur, dass Deutsch-Sudwestafrika die einzige deutsche Kolonie in Afrika war, fur die keine großeren forstlichen Aktivitaten durch die Kolonisten dokumentiert wurden.

[12]

Bereits vor dem Fund von Diamanten wurden in Deutsch-Sudwestafrika Bodenschatze nachgewiesen. Die fruh gehegte Hoffnung auf abbauwurdige

Goldvorkommen

erfullte sich jedoch nicht. Stattdessen stand der Abbau von Kupfererzen nach den Diamanten an zweiter Stelle. Kupfer wurde vor allem bei

Tsumeb

und

Otavi

sowie am

Khan-Rivier

gefordert. In der Umgebung von

Karibib

wurde ein

Marmorwerk

errichtet und Marmor zur Verschiffung nach Deutschland vorbereitet.

[13]

Auf den Farmen wurden eingeborene Arbeitskrafte angeworben, die meist aus dem Ovamboland stammten, wobei Landwirte, die ihre indigenen Arbeitskrafte schlecht behandelten, meist Schwierigkeiten bei der Rekrutierung hatten. Hereros und Buschmanner waren fur Arbeit im westlichen Sinne kaum einsetzbar. Die

Maßregeln zur Kontrolle der Eingeborenen

von 1907 brachten zahlreiche Eingeborene dazu, lohnabhangige Beschaftigungen anzunehmen.

[14]

Zum Eisenbahnbau warb man aus Sudafrika bevorzugt ?

Kaffern

“ und

Baster

an. Nachdem es 1911 in Wilhelmsthal zu einem Streik einiger der 6500 Arbeiter kam, sollten diese ersetzt werden. Anfragen nach Arbeitskraften lehnten die Verwaltungen der anderen deutschen Kolonien in Afrika jedoch ab. Der Landesrat bestimmte 1913, dass die wenigen saisonal verfugbaren Arbeiter aus Ovambo nur noch beim Eisenbahn- und Bergbau verwendet werden durften. Die britischen Besatzer schatzten 1915 die Zahl der potentiell rekrutierbaren Arbeitskrafte auf 156.000 Personen.

[15]

Als im Norden Kupfer und spater im Suden Diamanten gefunden wurden, entwickelte sich auch eine lokale industrielle Infrastruktur.

Kaiserliche Zollabfertigungsstelle Swakopmund

Kaiserliche Zollabfertigungsstelle Swakopmund

Postbeforderung mit

Dromedaren

(aus anderen Teilen Afrikas eingefuhrt)

Postbeforderung mit

Dromedaren

(aus anderen Teilen Afrikas eingefuhrt)

Der Bau der ersten, in einer

Spurweite

von 600 Millimetern angelegten

Bahnstrecke Swakopmund?Windhoek

begann 1897. Die bislang ausschließlich verfugbaren

Ochsenwagen

waren schon langer als unzureichend und zu langsam kritisiert worden, der Ausbruch der

Rinderpest

brachte das Transportwesen in jenem Jahr schließlich zum Zusammenbruch. Die vollstandige Strecke wurde am 19. Juli 1902 eroffnet. Ab 1903 baute die

Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft

(OMEG) mit der

Otavibahn

ebenfalls eine Strecke ab Swakopmund, die bis

Kranzberg

parallel zur staatlichen Strecke nach Windhuk verlief. In Otavi verzweigte sich die Strecke nach den Endpunkten

Tsumeb

und Grootfontein. Mit der Strecke erschloss die OMEG die ergiebigen Kupferlagerstatten rund um Otavi. In den 1950er Jahren wurde sie durch eine

Kapspurstrecke

ersetzt.

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft im Jahre 1915 folgten weitere Bahnverbindungen in den Suden und Norden des Landes; so von Luderitz nach Aus und Keetmanshoop (1908) und von Keetmanshoop nach Windhuk. Diese Strecken entstanden in Kapspur, analog zur benachbarten

Sudafrikanischen Union

. Der Abschnitt zwischen Windhoek und Kranzberg der ersten Staatsbahnstrecke wurde 1910 ebenfalls auf Kapspur umgestellt (der restliche Abschnitt bis Swakopmund wurde erst im Verlaufe des Ersten Weltkriegs durch die Briten umgespurt). Damit hatte Deutsch-Sudwestafrika das umfangreichste Streckennetz aller deutschen Kolonien. Es hatte bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine Lange von 2372 Kilometern, wovon 2178 km in Betrieb waren. Mit dem Aufbau dieses Bahnnetzes wurde ein entscheidender Anteil am Aufstieg des Landes erreicht. Der fruhe, staatlich unterstutzte Versuch, mit LKW das Land zu erschließen, brachte mit zwei importierten Modellen keinen Erfolg, da sie im Wustensand steckenblieben.

Auch das Automobil blieb in der Kolonie eine Randerscheinung. 1909 fuhrte das Gouvernement das erste Auto, einen Daimler-Benz Mercedes, ein.

[16]

Im selben Jahr durchfuhr der deutsche Offizier

Paul Graetz

zum Abschluss seiner Afrikadurchquerung das Gebiet von Deutsch-Sudwestafrika, aus Osten kommend, uber Windhoek nach Swakopmund.

[17]

[18]

Im Allgemeinen beließ man es bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft bei den ochsenbespannten Karren, die auch das Militar einsetzte.

Eine regelmaßige Schiffsverbindung mit Deutschland erfolgte ab 1898 am 25. jedes Monats durch die

Woermann-Linie

. Diese erhielt bis zur Vollendung einer Mole (geplant fur 1915) in Swakopmund ein Transportmonopol, das auch fur Luderitz galt. Eine Schiffsverbindung zwischen

Kapstadt

und

Walfischbai

wurde durch den Kustendampfer ?Leutwein“ bedient. Die Kolonie wurde fast nur von unter deutscher Flagge fahrenden Schiffen angelaufen. Fremde Schiffe machten bezogen auf die Tonnage 1907 15 % und 1912 nur 2,4 % aus.

Postverkehr von Deutsch-Sudwestafrika, Briefmarke von 1906

Postverkehr von Deutsch-Sudwestafrika, Briefmarke von 1906

Zwei der drei noch bestehenden Abspannsockel des ehemaligen Sendemasts in

Swakopmund

Zwei der drei noch bestehenden Abspannsockel des ehemaligen Sendemasts in

Swakopmund

Bis 1913 entstanden in Deutsch-Sudwestafrika 102 Post- und Telegraphenanstalten. Die Anzahl der Postbeamten stieg von 13 im Jahre 1902 auf 73 bis April 1913, dazu kamen 91 Eingeborene in untergeordneten Stellungen. Den Betrieb von kleineren Postagenturen (1913: 42) besorgten oft nebenbei Bahnbeamte oder Polizisten usw.

Ab 1901 wurden in

Deutsch-Sudwestafrika Heliographenstrecken

aufgebaut. Sie reichten weit in den Norden und Suden des Landes sowie auch in den Osten bis

Gobabis

. Sie wurden militarisch wie auch zivil genutzt.

Die Telegraphenlinien wurden von der Post, der Bahn oder dem Militar betrieben. Das zivile Netz hatte zu diesem Zeitpunkt eine Gesamtlange von 3964 Kilometern. An 28 Platzen waren bis April 1913 Ortsfernsprechnetze mit 954 Anschlussen eingerichtet. Bei der Walfischbucht war das Schutzgebiet uber ein britisches

Seekabel

an das Welttelegraphennetz angeschlossen.

[19]

Nach 1910 begannen die Plane fur den Einsatz von

Funkstellen in Deutsch-Sudwestafrika

Gestalt anzunehmen. Am 4. Februar 1912 ging die Kustenfunkstelle Swakopmund in Betrieb.

[20]

Eine ahnliche Station in Luderitzbucht konnte am 3. Juni 1912 fertiggestellt werden. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs wurde schließlich die Großfunkstelle Windhuk aufgebaut. Die Station war mit der

Funkstation Kamina

in

Togo

vergleichbar, die als Vermittlungspunkt nach Deutschland vorgesehen war. Versuchsweise gelang auch die direkte Verbindung mit der 8340 Kilometer entfernten

Großfunkstelle Nauen

bei Berlin.

[21]

Die Rechtspflege gegenuber der deutschen Bevolkerung und den ihnen als ?Schutzgenossen“ gleichgestellten Europaern erfolgte durch Bezirksgerichte und das Obergericht in Windhuk. Bezirksgerichte bestanden im Jahre 1909 in Keetmannshoop, Luderitz, Omaruru, Swakopmund und Windhuk.

Gegenuber der indigenen Bevolkerung waren mit der Strafrechtspflege bis zu den Aufstanden der Jahre 1904?1908 großtenteils weiterhin die Stammeshauptlinge betraut. Eine weitestgehende Autonomie in der

Rechtsprechung

wurde diesen durch die

Schutzvertrage

zugesichert. Nach Ende der Aufstande erachtete man die ihnen vertraglich garantierte Autonomie als ?verwirkt“ an, so dass die indigene Bevolkerung vollumfanglich der Jurisdiktion der Bezirksamtsmanner, also den Vorstehern der einzelnen Verwaltungsbezirke unterstanden. Lediglich den nicht an den Aufstanden beteiligten Stammen wurde die Gerichtsbarkeit in Zivilstreitigkeiten belassen. Im Jahre 1914 existierten elf Bezirksamter, funf selbstandige Distriktsamter und eine

Residentur

, die mit der indigenen Rechtspflege betraut waren.

[22]

Ein wesentlicher Teil der innerkolonialen Geldgeschafte wurde durch Postanweisungen getatigt. Mark-Banknoten, die nicht von der Reichsbank emittiert worden waren, wurden nur gegen hohe Abschlage angenommen. Vor 1914 operierte die

Deutsche Afrika Bank

(Hauptsitz Hamburg) als

Geschaftsbank u. a. in Luderitz

. Die

Deutsche Kolonialgesellschaft

vermittelte uber ihr Berliner Hauptquartier Bankgeschafte nach Swakopmund. Eine

Deutsch-Sudwestafrikanische Genossenschaftsbank

wurde 1908 in Windhuk von 28 Landwirten gegrundet. 1912 hatte man 131 Genossenschafter. Ebenfalls genossenschaftlich organisiert war der von Industrie-Arbeitern 1911 gegrundete

Swakopmunder Bankverein

. Seine Mitgliederzahl stieg zwischen 1911 und 1912 von 56 auf 68, wobei eine Gewinnbeteiligung von 21 % ausgeschuttet werden konnte. Die

Spar- und Darlehenskasse (Gibeon)

, 1913 mit 44 Genossen, war nur von ortlicher Bedeutung, wo zugleich das Lagerhaus betrieben wurde. Die mit einer Million Mark kapitalisierte

Sudwestafrikanische Boden-Kredit-Gesellschaft

(gegr. 1912 in Swakopmund) war das erste Kreditinstitut der Kolonie, die samtliche Finanzdienstleistungen einer Geschaftsbank erbrachte. Sie diente in der kurzen Zeit ihres Bestehens hauptsachlich als Hausbank der Gemeindeverwaltungen und Hypothekenkasse. Filialen eroffnete man in Luderitz und Windhuk. Schon im ersten Jahr begab man eine Anleihe uber 3 Millionen Mark. Die zehn Millionen Mark Kapital der

Landbank

, die durch kaiserliche Verordnung vom 9. Juni 1913 ins Leben gerufen wurde, sollten vollstandig von der Protektoratsverwaltung aufgebracht werden. Geschaftszweck war die Bereitstellung von zinsgunstigen Krediten zum Ausbau der Landwirtschaft und Infrastruktur. Sie kontrollierte vollstandig die Geschafte der auf private Initiative im Dezember 1913 gegrundeten

Omaruru Bank

, deren 100 Aktionare jeweils mindestens 5000 Mark zeichnen mussten.

[23]

Bald nach der Besetzung 1915 wurden die Bankgeschafte von der

Standard Bank of South Africa

und der

First National Bank of South Africa

ubernommen.

Einer der Doppeldecker, die wahrend des Ersten Weltkriegs in Deutsch-Sudwestafrika zum Einsatz kamen, 1914?1915

Einer der Doppeldecker, die wahrend des Ersten Weltkriegs in Deutsch-Sudwestafrika zum Einsatz kamen, 1914?1915

Bereits beim

Aufstand der Herero und Nama

setzte die deutsche Seite Telegrafenabteilungen der

Luftschiffertruppen

ein. Mit kleinen

Fesselballons

hob das Militar Antennen empor, um die Reichweite der Funksignale zu vergroßern. Im Mai 1912 bildete sich der

Deutsch-Sudwestafrikanische Luftfahrerverein

in

Keetmanshoop

. Nachfolgend entstanden zahlreiche Ortsgruppen, unter anderem in Luderitzbucht, Swakopmund und Windhuk. Die Zahl der Mitglieder wuchs auf mehrere hundert an. Das Ziel des Vereins bestand in der Forderung der Luftfahrt in den deutschen Kolonien, insbesondere in Deutsch-Sudwestafrika. Im Mittelpunkt stand die Forderung von Flugzeugen und Luftschiffen zu militarischen Zwecken. Die Idee traf bei den zustandigen Stellen in der Kolonialverwaltung auf Zustimmung, so dass es 1914 zur Stationierung von je einem Flugzeug auf Flugplatzen bei

Karibib

und Keetmanshoop kam. Hier lagen auch Standorte der Verkehrszuge der

Schutztruppe

. In weiteren Orten des Schutzgebietes wurden ebenfalls mit einfachen Mitteln Flugfelder angelegt. Im Mai und Juni 1914 trafen insgesamt drei Flugzeuge per Schiff in

Swakopmund

ein. Es handelte sich um einen

Aviatik

- sowie einen Roland-Pfeildoppeldecker von

LFG

. Mit einem dritten Flugzeug, einem

Pfalz

-Doppeldecker mit

Druckpropeller

, unternahm der Pilot

Bruno Buchner

auf private Initiative Post- und Schaufluge, ehe er sich samt Fluggerat weiter nach

Deutsch-Ostafrika

einschiffte. Die anderen beiden Flugzeuge wurden wahrend des

Ersten Weltkriegs in Sudwestafrika

fur Aufklarungsfluge und Bombardierungen feindlicher Truppenlager eingesetzt, bis sie bei missgluckten Startvorgangen im April und Mai 1915 verlorengingen.

[24]

Im Jahr 1914 wurde ein Wappen sowie eine Flagge fur Deutsch-Sudwestafrika geplant, jedoch wegen des Kriegsbeginns nicht mehr eingefuhrt.

- Die Kartographie des Schutz- und Mandatsgebiets Sudwestafrika.

In:

Cartographica Helvetica.

Heft 30, 2004, S. 43?52,

doi:10.5169/seals-14687

.

- Udo Kaulich:

Geschichte der ehemaligen Kolonie Deutsch-Sudwestafrika. Eine Gesamtdarstellung.

2., korrigierte Auflage. Lang, Frankfurt 2003,

ISBN 3-631-50196-X

.

- Steven Press:

Blood and Diamonds: Germany’s Imperial Ambitions in Africa.

Harvard University Press, Cambridge 2021,

ISBN 978-0-674-91649-4

.

- Marion Wallace:

Geschichte Namibias. Von den Anfangen bis 1990.

Basler Afrika Bibliographien, Basel 2015.

- Jurgen Zimmerer

:

Deutsche Herrschaft uber Afrikaner. Staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namibia.

Hamburg 2001,

ISBN 3-8258-5047-1

.

- ↑

L. H. Gann

, Peter Duignan:

The rulers of German Africa, 1884?1914.

Stanford Univ. Press, Stanford, Cal. 1977,

ISBN 0-8047-0938-6

, S. 7.

- ↑

Rudolf Fitzner:

Deutsches Kolonial-Handbuch.

Hermann Paetel, Berlin 1901, Band 1, S. 138ff.

- ↑

Geschichte.

Klaus Dierks

. Abgerufen am 31. Juli 2020.

- ↑

Santa Luc?a.

In:

Meyers Großes Konversations-Lexikon.

Band 17, Leipzig 1909, S. 587.

- ↑

Jana Moser:

Untersuchungen zur Kartographiegeschichte Namibias, Die Entwicklung des Karten- und Vermessungswesens von den Anfangen bis zur Unabhangigkeit 1990.

Technische Universitat Dresden, Dresden 2006, S. 16 (

online abrufbar

).

- ↑

Der Kampf ohne Sieg

(ausfuhrliche Situationsberichte aus dem Jahr 1905 und eine Kartenskizze mit den Kampfgebieten in Deutsch-Sudwestafrika),

Berliner Volkszeitung

, 8. August 1905.

- ↑

G Dornseif:

Waisen-Import und Dienstmadchen-Anwerbung fur Sudwest.

(

Memento

vom 1. Februar 2014 im

Internet Archive

) In:

Windhuker Nachrichten.

September 1908.

- ↑

Der Farmer.

In:

Windhuker Nachrichten.

Windhuk 8. September 1908.

- ↑

Deutscher Kolonial-Atlas mit Jahrbuch 1918 ? Der Krieg in Deutsch-Sudwestafrika

.

- ↑

Rudolf Fitzner:

Deutsches Kolonial-Handbuch.

Hermann Paetel, Berlin 1901, Band 1, S. 143ff.

- ↑

G. W. Prothero (Hrsg.);

South-West Africa.

(=

Handbooks prepared under the direction of the Historical Section of the Foreign Office.

No. 112). London 1920, S. 48?9.

- ↑

Egon Gundermann, Rudolf Rosler:

History of Forestry in the German Colonies

(XXI

IUFRO

World Congress 2000),

Technische Universitat Munchen

.

- ↑

Deutsch-Sudwestafrika (Abschnitt ?Bergwesen“)

(

Memento

vom 4. Marz 2016 im

Internet Archive

), in:

Deutsches Kolonial-Lexikon.

Band 1, Leipzig 1920, S. 410 ff.

- ↑

Gouvernementsverordnung Nr. 82 vom 18. Aug. 1907. Die Bestimmungen (Passpflicht gegen Vagabundieren usw.) lesen sich aus heutiger Sicht als streng, unterschieden sich aber kaum von analogen zeitgenossischen Regelungen anderer Kolonialmachte.

- ↑

G. W. Prothero (Hrsg.);

South-West Africa.

(=

Handbooks prepared under the direction of the Historical Section of the Foreign Office.

No. 112) London 1920, S. 42f.

- ↑

Hans Emil Lenssen:

Chronik von Deutsch-Sudwestafrika 1883?1915.

7. Ausg., Namibia Wissenschaftliche Gesellschaft, Windhoek 2002,

ISBN 3-933117-51-8

, S. 202.

- ↑

Paul Graetz:

Im Auto quer durch Afrika

. Braunbeck & Gutenberg, Berlin 1910. (Neudruck: Klaus Hess Verlag, Gottingen/Windhoek 2007,

ISBN 978-3-933117-35-9

.)

- ↑

Hans-Otto Meissner:

Traumland Sudwest.

Europaischer Buch- u. Phonoklub, Stuttgart 1969, S. 235?258.

- ↑

Deutsch-Sudwestafrika

:

Verkehrswesen.

In:

Deutsches Kolonial-Lexikon

.

1920.

- ↑

Bild der Funkstelle Swakopmund

(

Memento

vom 31. Januar 2012 im

Internet Archive

), Koloniales Bildarchiv, Universitatsbibliothek Frankfurt am Main.

- ↑

Reinhard Klein-Arendt:

“Kamina ruft Nauen!” Die Funkstellen in den deutschen Kolonien 1904?1918.

3. Auflage. Wilhelm Herbst Verlag, Koln 1999,

ISBN 3-923925-58-1

, S. 144ff. (Die referenzierte Distanzangabe von 9730 km ist falsch. Nauen-Windhoek sind 8340 km)

- ↑

Julian Steinkroger:

Strafrecht und Strafrechtspflege in den deutschen Kolonien von 1884 bis 1914 Ein Rechtsvergleich innerhalb der Besitzungen des Kaiserreichs in Ubersee

. 1. Auflage.

Verlag Dr. Kova?

, Hamburg 2019,

ISBN 978-3-339-11274-3

,

S.

253–256

.

- ↑

G. W. Prothero (Hrsg.);

South-West Africa.

(=

Handbooks prepared under the direction of the Historical Section of the Foreign Office.

No. 112). London 1920, S. 101?107.

- ↑

Karl-Dieter Seifert:

Deutsche Flieger uber den Kolonien.

VDM Heinz Nickel, Zweibrucken 2007,

ISBN 978-3-86619-019-1

.

National- und Handelsflagge des Deutschen Kaiserreiches

Deutsches Reich