| Burg Hohenzollern

|

Burg Hohenzollern Burg Hohenzollern

Burg Hohenzollern

|

| Staat

|

Deutschland

|

| Ort

|

Bisingen

|

| Entstehungszeit

|

1850?1867

|

| Burgentyp

|

Gipfelburg

|

| Erhaltungszustand

|

Erhalten

|

| Standische Stellung

|

Haus Hohenzollern

|

| Geographische Lage

|

48° 19′

N

,

8° 58′

O

48.323194444444

8.9677222222222

855

Koordinaten:

48° 19′ 23,5″

N

,

8° 58′ 3,8″

O

|

| Hohenlage

|

855

m u.

NHN

|

Burg Hohenzollern (Baden-Wurttemberg) Burg Hohenzollern (Baden-Wurttemberg)

|

|

Die

Burg Hohenzollern

in der

baden-wurttembergischen

Gemeinde

Bisingen

ist der

Stammsitz

des ehemals regierenden Hauses

Hohenzollern

, dessen Oberhaupter als

Kurfursten von Brandenburg

(ab 1415),

Konige von Preußen

(ab 1701) und

Deutsche Kaiser

(ab 1871) dienten. Nach der ersten Anlage von 1267 und der zweiten Anlage von 1454 ist sie die dritte Burg an diesem Ort. Die

neugotische

Dreiflugelanlage

wurde 1850 bis 1867 durch Konig

Friedrich Wilhelm IV.

von Preußen von

Friedrich August Stuler

erbaut. Hervorzuheben sind die

Schatzkammer

, der

Grafensaal

und die

Christuskapelle

. Mit rund 350.000 Besuchern im Jahr gehort sie zu den beruhmtesten Sehenswurdigkeiten

Deutschlands

.

Die

Gipfelburg

liegt auf dem 855 Meter hohen, isolierten, prominenten Bergkegel des

Hohenzollern

im heutigen Ortsteil

Zimmern

der Gemeinde

Bisingen

im

Zollernalbkreis

in

Baden-Wurttemberg

. Er ist ein

Zeugenberg

, dem

Trauf

der

Schwabischen Alb

vorgelagert.

Die erste

mittelalterliche

Burg der

Grafschaft Zollern

, die 1267 erstmals erwahnt wurde, geht vermutlich auf das 11. Jahrhundert zuruck. Sie wurde am 15. Mai 1423 nach fast einjahriger Belagerung durch den

Schwabischen Stadtebund

erobert und vollstandig zerstort. Den Grund fur den Konflikt hatte Graf

Friedrich XII.

von Zollern, genannt der Oettinger, geboten, der sich die schwabischen Reichsstadte zum Feind gemacht hatte, weshalb uber ihn die Reichsacht verhangt worden war. Die Reichsstadte standen im Bund mit Graf

Eitel Friedrich

von Zollern und der

Grafschaft Wurttemberg

. Im Sommer 1422 begann die Belagerung. Daran beteiligt waren unter anderem die Reichsstadte Augsburg, Ulm, Memmingen, Kempten, Reutlingen, Rottweil, Ravensburg, Biberach und Weil der Stadt.

[1]

Die zweite Burg in einem Stich von

Matthaus Merian

anno 1643

Die zweite Burg in einem Stich von

Matthaus Merian

anno 1643

Nach einem Neubau ab 1454 wurde die Burg im

Dreißigjahrigen Krieg

, obwohl zur starken Festung ausgebaut, von den

Wurttembergern

eingenommen und vorubergehend besetzt:

Nachdem sich das Krafteverhaltnis durch den Vormarsch der Schweden bis nach Bayern zugunsten der

Protestanten

verschob, und

Schwedenkonig Gustav Adolf

die im Schwabischen eroberten und noch zu erobernden Gebiete

Herzog Julius Friedrich von Wurttemberg

versprach, rustete sich dieser Anfang 1632 zum Krieg gegen seine Nachbarn. Unter dem Vorwand, ?die verlassenen [katholischen] Herrschaften zu schutzen“, ließ der Herzog seine Truppen zunachst in die

Grafschaft Hohenberg

einmarschieren. Rasch wurden wichtige Stadte (z. B.

Rottweil

am 2. Oktober 1632) erobert, außerdem die Belagerung von

Villingen

(Ubergabeaufforderung am 4. Oktober 1632) eingeleitet und die Blockade von Hohenzollern (im Juli 1633) begonnen. Wahrend es die Wurttemberger im Schwarzwald anfangs mit der Aushebung der Landwehr aus den nahegelegenen Amtern angehen wollten, sollte es im Hohenzollerischen Oberstleutnant Jost Faber mit 500 ?bewehrten wurttembergischen Bauern“ und 100 Landreitern richten ? doch ohne Erfolg. Acht Monate lag die wurttembergische Wagenburg vor der Festung, ihre Soldaten plunderten die Mundvorrate, ohne dabei einen militarischen Erfolg verbuchen zu konnen. Aufgrund des offensiven Vorgehens des wurttembergischen Herzogs drohten die Kaiserlichen nun ihrerseits mit Vergeltungsmaßnahmen. Einige ihrer Offiziere tonten, sie wurden ?in Wurttemberg ein solches Feuer anrichten, dass die Engel im Himmel die Fuße an sich ziehen“. Im Fruhjahr 1634 begann nun der junge und engagierte

Herzog Eberhard von Wurttemberg

mit der eigentlichen Belagerung der Burg. Er setzte den erfolglosen Kommandeur Jost Faber ab und dafur Oberstleutnant Helmstadt ein. Dieser mit den Schweden operierende Offizier und Kommandant der

Landregimenter III + IV

konnte schließlich die Stadt

Hechingen

am 25. Marz 1634 einnehmen, worauf am 3. April die Burg wegen anhaltend schlechter Versorgungslage kapitulierte. Die zollerische Besatzung unter Hauptmann Weinmann erhielt freien Abzug. Trotz des Protests von

Philipp Christoph von Hohenzollern

musste das Furstentum

Hohenzollern-Hechingen

Eberhard von Wurttemberg huldigen und all seine Beamten wurden abgesetzt. Nachdem sich nach der

Schlacht bei Nordlingen

das Krafteverhaltnis wieder zugunsten des Kaisers gewendet hatte, gelang am 1. November 1635 die Ruckeroberung der Feste mittels einer List: Dem wurttembergischen Hauptmann Albert Schmidlapp wurde ein gefalschtes Schreiben ausgehandigt, das den angeblichen Befehl seines Herzogs enthielt, der darum bat, die Burg an den kaiserlichen Oberstleutnant Karthausen zu ubergeben. Nach Abzug der Wurttemberger erhielt die Burg zunachst eine Besatzung von 50 Mann Landvolk (einheimische Bauern).

[2]

Nach Kriegsende war die Burg uberwiegend in

habsburgischem

Besitz, bevor sie wahrend des

Osterreichischen Erbfolgekriegs

im Winter 1744/1745 von franzosischen Truppen besetzt wurde. Nach dem Abzug der letzten osterreichischen Besatzung 1798 verfiel die Burg, Anfang des 19. Jahrhunderts war sie eine Ruine. Als einziger nennenswerter Teil war die St. Michaelskapelle erhalten geblieben.

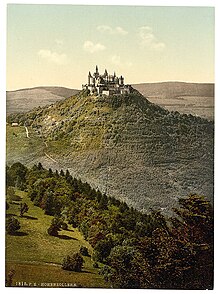

Burg Hohenzollern,

handkolorierte

Aufnahme etwa zwischen 1890 und 1900

Burg Hohenzollern,

handkolorierte

Aufnahme etwa zwischen 1890 und 1900

Der Gedanke an einen Wiederaufbau der Burg kam dem damaligen Kronprinzen und spateren Konig

Friedrich Wilhelm IV.

moglicherweise 1819, als er auf einer Italienreise auch die Wurzeln seiner Herkunft kennenlernen wollte und den Berg bestieg. 1844 schrieb er, bereits als Konig:

[3]

?Die Erinnerung vom J. 19 ist mir ungemein lieblich und wie ein schoner Traum, zumal der Sonnenuntergang, den wir von einer der Schloßbastionenen aus sahen. … Nun ist ein Jugendtraum-Wunsch, den Hohenzollern wieder bewohnbar gemachet zu sehen.“

?

Friedrich Wilhelm IV.

Die Burg in ihrer heutigen Form ist ein Bauwerk des renommierten Berliner Architekten

Friedrich August Stuler

, der 1842 als Schuler und Nachfolger

Karl Friedrich Schinkels

zum

Architekten des Konigs

ernannt worden war. Sie gilt als typisches Beispiel der

Neugotik

im deutschen Sprachraum. Die eindrucksvollen Auffahrtsanlagen entwarf der Ingenieuroffizier

Moritz von Prittwitz

, der damals als der fuhrende preußische

Festungsbaumeister

galt. Die

bildhauerischen

Arbeiten stammen von

Gustav Willgohs

.

Zum einen ist die Burg Hohenzollern das Ergebnis politischen Reprasentationswillens der Herrscher von

Preußen

, die die Stammburg ihrer Ahnen in prunkvoller Form wiederaufgebaut sehen wollten. Zum anderen ist sie Ausdruck des

romantischen

Geistes jener Zeit und verkorpert die damalige Idealvorstellung einer mittelalterlichen Ritterburg.

[4]

Insofern ist der

historistische

Baugedanke mit dem von

Schloss Neuschwanstein

in

Bayern

vergleichbar, jedoch ohne dessen phantastisch-theatralische Ubersteigerung. 1850 fand die Grundsteinlegung statt. Finanziert wurde der Bau gemeinsam von der brandenburgisch-preußischen und den furstlich-schwabischen Linien der Hohenzollern. Im Streit um die Finanzierung kam es nach einem heftigen Wortgefecht am 22. Marz 1852 zwischen

Otto von Bismarck

und

Georg von Vincke

in der

zweiten preußischen Kammer

am 25. Marz 1852 zum

Duell Vincke?Bismarck

. Am 3. Oktober 1867 wurde der Bau unter Konig

Wilhelm I.

von Preußen vollendet und eingeweiht.

Der Neubau blieb nicht immer unumstritten. Wenige Jahrzehnte nach der Einweihung beauftragte

Kaiser Wilhelm II.

den Architekten

Gabriel von Seidl

, sich mit einem moglichen Umbau der Burg im puristischen Stil des Historismus zu beschaftigen. Seidl stellte wahrend seines Besuchs der Burg im Jahr 1894 jedoch fest: ?Diese Burg ist derart verpfuscht, dass ich nix machen kann als hochstens sie neu bauen ? und dann ist es halt keine alte Burg mehr … Das kann i net!“. Seine Begleiter soll er zudem wahrend seines Besuches auf Grund seines gewonnenen Eindrucks gebeten haben: ?Um Gottes Willen, helfens mir hinaus.“ Darauf nahm Kaiser Wilhelm II. Abstand von diesem Umbauprojekt und ließ stattdessen die

Hohkonigsburg

neu bauen, das

Residenzschloss Posen

errichten, die

Ordensburg Marienburg

renovieren sowie nach deren Vorbild die

Marineschule Murwik

fur die

Marine

erbauen und zuletzt in

Potsdam

den

Cecilienhof

im Stil eines

Jagdschlosses

errichten.

[5]

Bei einem

Erdbeben am 3. September 1978

wurde die Burg schwer beschadigt. Einige Turmchen sturzten ein und Ritterfiguren fielen um.

[6]

Die Restaurierungsarbeiten zogen sich bis in die 1990er Jahre hin.

Fernaufnahme der Burg Hohenzollern

Fernaufnahme der Burg Hohenzollern

Das Bauwerk, das fast die ganze Bergkuppe bedeckt, besteht hauptsachlich aus vier Elementen: den Befestigungsanlagen, dem Schlossgebaude, den Kapellen und dem Burggarten.

Adlerturm und Teil der Befestigung

Adlerturm und Teil der Befestigung

Das Adlertor mit seiner

Zugbrucke

bildet den Eingang. Durch vier Windungen gelangt man in den Burghof. Die erste Windung dreht sich um den

Wilhelmsturm

. Man gelangt uber den

Zwinger

zur zweiten Windung, dem niederen Vorwerk. Von hier aus fuhrt die dritte Windung im Gewolbe des spiralformigen

Rampenturms

und die vierte Windung direkt daruber mit unbedeckter Auffahrt. Dann erreicht man die sudostliche

Schnarrwachtbastei

mit Ausblick auf

Boll

und den

Dreifurstenstein

. Von dort aus kann man durch den quadratischen oberen Torturm uber einen geradlinigen Anstieg den Burghof erreichen oder uber die

Bastionen

von außen das Schlossgebaude umschreiten. Gegen den Uhrzeigersinn folgen auf die

Schnarrwachtbastei

die

Neue Bastei

(Nord-Ost), die

Fuchslochbastei

(Nord), der

Spitz

(Nord-West), die

Scharfeckbastei

(West), die

Gartenbastei

(Sud-West) und die

St. Michaelsbastei

(Sud). Zwischen den

Basteien

findet man die Standbilder der preußischen Konige, die einst in der

Ruhmeshalle (Berlin)

standen.

Burghof mit St. Michaelskapelle, Wartturm und Freitreppe vor dem Furstenbau

Burghof mit St. Michaelskapelle, Wartturm und Freitreppe vor dem Furstenbau

Das Schlossgebaude bildet ein nach Sud-Osten geoffnetes

U

, dessen Enden die evangelische und die katholische Kapelle bilden. Der außere Umriss benutzt die alten Grundmauern der zweiten Burganlage. Uber den alten

Kasematten

erheben sich die dreistockigen Bauwerke, die mit vielen Turmchen und

Fialen

verziert sind. Die vier Hauptturme sind in der Reihenfolge gegen den Uhrzeigersinn der zur

Fuchslochbastei

ausgerichtete

Kaiserturm

, der

Bischofsturm

zum Spitz, der

Markgrafenturm

hin zur

Scharfeckbastei

und der

Michaelsturm

noch vor der

Gartenbastei

. Im Burghof befindet sich der

Wartturm

, der sich als Treppenturm an den Furstenbau mit Grafensaal und Bibliothek schmiegt und auf dem bei Anwesenheit des Burgherrn die Fahne gehisst wird.

Paul Sinner

: Burg Hohenzollern, Grafensaal

Paul Sinner

: Burg Hohenzollern, Grafensaal

Eine

Freitreppe

fuhrt zur

Stammbaumhalle

. Dort ist an Wanden der Stammbaum der Familie Hohenzollern aufgemalt. Von ihr gelangt man in den

Grafensaal

, der die ganze Breite des Sudflugels einnimmt. Sein spitzbogiges Rippengewolbe wird von acht rotlichen, freistehenden Marmorsaulen getragen. Die ebenfalls spitzbogigen Fenster tragen

Grisaillen

und farbige Malereien von Stuler. Unter dem

Grafensaal

liegt die ehemalige Schlosskuche, heute Schatzkammer. An den

Grafensaal

grenzen der

Kaiserturm

und die Bischofsnische, danach schließt sich die mit Wandgemalden von Wilhelm Peters zur hohenzollerischen Geschichte verzierte Bibliothek an. Im

Markgrafenturm

befindet sich der

Salon des Konigs

, der heute auch abweichend von der Terminologie Stulers als

Markgrafenzimmer

bezeichnet wird.

Durch verschiedene private Gemacher kommt man schließlich in den

Salon der Konigin

. Wegen der mit blauem Samt bezogenen Polstermobel wird er auch als

Blauer Salon

bezeichnet. Das Parkett besteht aus funf verschiedenen Holzern. Von einem Aussichtserker blickt man auf den Albtrauf, an den Wanden hangen Familiengemalde:

Konigin Luise

,

Kaiserin Augusta

,

Kaiserin Viktoria

und

Prinz Waldemar von Preußen

, letzteres von Viktoria selbst gemalt. Der Sekretar der Konigin wurde nach Entwurfen Stulers geschaffen. Das Sevres-Service stammt aus dem Besitz

Napoleons

und wurde von preußischen Truppen in der Schlacht von Waterloo erbeutet. In der Dienerschaftshalle ist ein Gemalde

Franz von Lenbachs

bemerkenswert, das

Wilhelm I.

kurz vor seinem Tod zeigt. Der wuchtige Schreibtisch

Wilhelms II.

dominiert den ansonsten durch die Verwendung verschiedener Holzer bei Parkett und

Vertafelung

intimen Charakter des Raumes.

Ein Stockwerk tiefer gelangt man uber die Waffenkammer in die Schatzkammer. Sie enthalt unter anderem eine

Courschleppe

der

Konigin Luise

aus Seidendamast, den Waffenrock

Friedrichs des Großen

aus der

Schlacht bei Kunersdorf

, die

Schnupftabaksdose

, die ihm das Leben rettete, seine Kruckstocke, zwei seiner Traversfloten und edelsteinbesetzte Tabatieren. Hohepunkt ist die mit 18 Brillanten und 142 zu Rosen geschliffenen Diamanten verzierte

Krone Wilhelms II.

Christuskapelle

Christuskapelle

Michaelskapelle

Michaelskapelle

Auf der Burg Hohenzollern befinden sich Kapellen von drei christlichen Konfessionen:

Die katholische St. Michaelskapelle wurde 1853 erweitert, ihr mittelalterlicher Teil datiert aus den Jahren 1454 bis 1461 und ist damit das einzig erhaltene Bauwerk der zweiten Burg. Schiff und Chor sind mit Netz-Rippengewolben uberdeckt. Zahlreiche Fenster kamen aus der Kirche des ehemaligen

Klosters Stetten

, das zeitweilig die zollerische Erbgrablege war; diese entstanden zwischen 1280 und 1290.

Die evangelische Christuskapelle ist ein Werk Stulers in Anlehnung an den Westchor des

Naumburger Doms

. Das Aposteltor stammt von der zerstorten

Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche

aus Berlin. Hier steht der

Sarkophag

eines verstorbenen Familienmitglieds.

[7]

Unter der Christuskapelle liegt die

russisch-orthodoxe

Auferstehungskapelle, die in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts von

Prinz Louis Ferdinand von Preußen

fur seine Frau

Kira von Russland

eingerichtet wurde.

Der ursprungliche Bepflanzungsplan war ein Spatwerk von

Peter Joseph Lenne

. Seine Anordnung ist nicht mehr erhalten.

Familienfriedhof im Offiziersgartchen der St.-Michaels-Bastei mit den Urnengrabern von

Friedrich

und

Alexandrine

von Preußen

Familienfriedhof im Offiziersgartchen der St.-Michaels-Bastei mit den Urnengrabern von

Friedrich

und

Alexandrine

von Preußen

Die Burg war nach dem Wiederaufbau niemals fur langere Zeit bewohnt, sie hatte ausschließlich reprasentative Funktion. Nur der letzte preußische

Kronprinz Wilhelm

lebte nach seiner Flucht aus Potsdam Ende 1945 einige Monate auf der Burg. Wilhelm, seine Frau, Kronprinzessin

Cecilie

, und mehrere ihrer Kinder sind auf dem kleinen Familienfriedhof im Offiziersgartchen der St.-Michaels-Bastei der Burg bestattet.

Die Urnen von

Prinz Louis Ferdinand

, seiner Frau

Kira

und einiger ihrer Kinder sind in der russisch-orthodoxen Auferstehungskapelle beigesetzt. Ab 1952 befanden sich die Sarge der Konige

Friedrich Wilhelm I.

und

Friedrichs des Großen

auf der Burg. Nach der

deutschen Wiedervereinigung

wurden sie 1991 wieder nach

Potsdam

uberfuhrt.

Die Burg Hohenzollern ist nach wie vor Privateigentum. Sie gehort zu zwei Dritteln der brandenburgisch-preußischen Linie des Hauses Hohenzollern, zu einem Drittel der schwabischen Linie. Hausherr ist seit 1994 der amtierende Chef des Hauses Hohenzollern,

Georg Friedrich Prinz von Preußen

.

Seit 1952 wurde die Burg zusatzlich mit Kunstgegenstanden und Erinnerungsstucken zur preußischen Geschichte aus dem Besitz der Familie und dem ehemaligen Hohenzollernmuseum im

Schloss Monbijou

museal ausgestattet. Die Burg Hohenzollern bietet Fuhrungen durch die Schau- und Prunkraume der Burg an und ist heute mit zwischen 300.000 und 400.000 Besuchern pro Jahr

[8]

[9]

eine touristische Attraktion; international gilt sie als eine der beruhmtesten Sehenswurdigkeiten Deutschlands.

[10]

Ein Hohepunkt ist die Schatzkammer, in der wertvolle kunsthistorische Gegenstande vorhanden sind, darunter das kostbare Tafelsilber und Porzellan, die Tabakdosen Friedrichs des Großen, sein Uniformrock mit dem legendaren Einschussloch, das prachtige Hofkleid der Konigin Luise von Preußen sowie die preußische Konigskrone. Zu den zahlreichen Marketingaktionen zahlen Ausstellungen, Konzerte, Theater- und Kinoveranstaltungen sowie ein Weihnachtsmarkt.

[11]

Es existiert ein Cafe-Restaurant sowie im Sommer eine Außengastronomie mit 150 Sitzplatzen im Schatten der Konigslinden im Burggarten.

Im Jahr 1953 wurden bei einem Einbruch in die Burg mehrere Gegenstande aus der Schatzkammer gestohlen. Der Tater wurde spater gefasst und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Einige der erbeuteten Gegenstande hatte er bereits eingeschmolzen bzw. auf der Flucht in den Main geworfen. Die Tat wurde in einem eigenen Raum des Kriminalmuseums der

Akademie der Polizei Baden-Wurttemberg

in

Freiburg im Breisgau

beschrieben.

[12]

Seit 1954 wird die Burg auch von der 1952 gegrundeten

Prinzessin-Kira-von-Preußen

-Stiftung genutzt.

[13]

Diese ermoglichte bedurftigen Kindern, in den Anfangsjahren aus

West-Berlin

, Ferienaufenthalte.

Im Jahr 1997 grundete sich der

Freundeskreis der Burg Hohenzollern

, der sich seither fur die Unterstutzung von erhaltenden Maßnahmen auf der Burg engagiert und inzwischen uber 550 Mitglieder hat (Stand Juli 2022).

Ansicht aus Nordwest (2023)

Ansicht aus Nordwest (2023)

Im Jahr 2015 war die Burg Kulisse fur die Dreharbeiten des Psycho-Thrillers

A Cure for Wellness

, die durch das

Studio Babelsberg

ausgefuhrt wurden.

[14]

Der Film verlegt den Handlungsort der Geschichte in einen fiktiven Ort in die Schweiz. Regisseur

Gore Verbinski

und Studio-Chef

Henning Molfenter

trugen sich wahrend der Dreharbeiten im Beisein von Hausherr Georg Friedrich Prinz von Preußen in das Gastebuch der Burg ein.

[15]

Kinostart von

A Cure For Wellness

war der 23. Februar 2017.

Im Jahr 2016 fanden auf der Burg die Außenaufnahmen der Kinderserie

Eine lausige Hexe

statt.

[16]

Die Burg verkorpert in der Serie die Graustein-Akademie fur Hexen.

- 2017/2018:

150 Jahre 3. Burg Hohenzollern

, Torturm der Burg. Katalog.

Das

Hohenzollernlied

von 1849 besingt die Burg und den Felsen und gilt als Hymne von

Hohenzollern

.

- Rolf Bothe

:

Burg Hohenzollern. Von der mittelalterlichen Burg zum nationaldynastischen Denkmal im 19. Jahrhundert.

Mann, Berlin 1979,

ISBN 3-7861-1148-0

.

- Gerd Braun:

Die Burg Hohenzollern als Denkmal des Historismus.

In:

Burgen und Schlosser.

3. Band (1976/I), S. 40?44.

- Patrick Gluckler:

Burg Hohenzollern. Kronjuwel der Schwabischen Alb; romantisches Stammschloss einer kaiserlichen Dynastie.

Gluckler, Hechingen 2002,

ISBN 3-925012-34-6

.

- Friedrich Hossfeld,

Hans Vogel

:

Die Kunstdenkmaler Hohenzollerns, erster Band: Kreis Hechingen.

Holzinger, Hechingen 1939, S. 211 ff.

- Paul Munch:

Ein riesiger Markstein der Weltgeschichte? Die Hohenzollernburg als nationales Denkmal.

In:

Schwabische Heimat

. Bd. 58 (2007), Nr. 3, S. 266?275 (

https://doi.org/10.53458/sh.v58i3.3745

).

- Gunter Schmitt

:

Burgen, Schlosser und Ruinen im Zollernalbkreis.

Herausgegeben vom Landratsamt Zollernalbkreis. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2007,

ISBN 978-3-7995-0186-6

, S. 105?118.

- Gunter Schmitt:

Burgenfuhrer Schwabische Alb, Band 5 ? Westalb: Wandern und entdecken zwischen Reutlingen und Spaichingen.

Biberacher Verlagsdruckerei, Biberach an der Riß 1993,

ISBN 3-924489-65-3

, S. 211?240.

- Rudolf Graf von Stillfried-Alcantara

:

Beschreibung und Geschichte der Burg Hohenzollern.

Berlin 1870 (

Digitalisat

, Nachdruck Berlin Story Verlag, Berlin 2006,

ISBN 3-929829-55-X

).

- Ulrich Feldhahn:

Burg Hohenzollern. Historische Fotografien 1850?1970.

Sutton-Verlag, Erfurt 2014,

ISBN 978-3-95400-405-8

.

- Christian Kayser:

Burg Hohenzollern. Ein Jahrtausend Baugeschichte.

Sudverlag, Konstanz 2017,

ISBN 978-3-87800-108-9

.

- ↑

Patrick Gluckler:

Burg Hohenzollern. Großer Burgfuhrer.

Michael Imhof Verlag, Petersberg 2018,

ISBN 978-3-7319-0702-2

, S. 11.

- ↑

u. a. Geschichte, Land und Ortskunde der Hohenzollern, Hechingen und Sigmaringen. Ulm, 1824. S. 77 u. ff.

- ↑

Kennzeichen BL

Heimatkunde fur den Zollernalbkreis; Herausgeber: Waldemar Lutz, Jurgen Nebel und Hansjorg Noe. Lorrach/Stuttgart 1987,

ISBN 3-12-258310-0

; S. 121f.

- ↑

Burg Hohenzollern/Hechingen Vortrag uber Wiederaufbau der Burg Hohenzollern.

(

Memento

vom 5. Dezember 2017 im

Internet Archive

)

Hohenzollerische Zeitung

,

25. November 2017; abgerufen am: 5. Dezember 2017

- ↑

Burg Hohenzollern: Wo Hollywood an Deutschland grenzte.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

,

3. Dezember 2017; abgerufen am 4. Dezember 2017.

- ↑

Burg Hohenzollern: Hundertfunfzig Jahre Einsamkeit

.

Sudkurier

,

30. November 2017; abgerufen am 5. Dezember 2017.

- ↑

Sarkophag in der Burg Hohenzollern

, Foto aus dem Archiv der

UdK

.

- ↑

Des Prinzen neue Tone.

In:

Stuttgarter Nachrichten,

10. Mai 2003.

- ↑

Burg Hohenzollern: Spannendes uber den Stammsitz des preußischen Konigshauses

- ↑

PlanetWare 15 Top-Rated Castles in Germany

- ↑

Burg Hohenzollern ? Allgemeines, Fuhrungen und Konigliches Flanieren

.

(

Memento

des

Originals

vom 3. September 2017 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.burg-hohenzollern.com

In: burg-hohenzollern.com, abgerufen 24. Februar 2017.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.burg-hohenzollern.com

In: burg-hohenzollern.com, abgerufen 24. Februar 2017.

- ↑

Kai Muller:

Balance und Pietat

.

(

Memento

vom 3. April 2018 im

Internet Archive

) lexi-online.de, 24. Mai 2005; abgerufen am 3. April 2018

- ↑

Website der Prinzessin-Kira-Stiftung

(

Memento

des

Originals

vom 9. August 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.preussen.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.preussen.de

- ↑

Roland Beck:

Burg vom 13.-24. Juli 2015 wegen Dreharbeiten geschlossen.

In: burg-hohenzollern.com, 30. Juni 2015.

- ↑

Roland Beck:

Dreharbeiten beendet ? Regisseur signiert Gastebuch.

In: burg-hohenzollern.com, 27. Juli 2015.

- ↑

?Eine lausige Hexe“: KiKA zeigt Neuauflage des Kinderklassikers, im Internet.

TV Wunschliste.

Das Wappen des Zollernalbkreises

Das Wappen des Zollernalbkreises