Barlappe

(

Lycopodium

), auch Schlangenmoos, Drudenfuß, Wolfsfuß genannt,

[1]

sind eine

Pflanzengattung

in der

Familie

Barlappgewachse

(Lycopodiaceae) innerhalb der

Ordnung

der

Barlappartigen

(Lycopodiales).

[2]

[3]

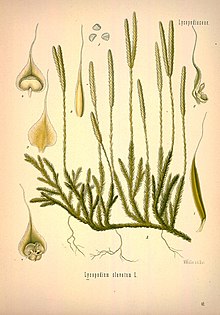

Illustration aus

Kohler's Medizinalpflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte

, Tafel 49 des

Keulen-Barlapp

(

Lycopodium clavatum

)

Illustration aus

Kohler's Medizinalpflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte

, Tafel 49 des

Keulen-Barlapp

(

Lycopodium clavatum

)

Mikroskopische Aufnahme des Querschnitt der Sprossachse: A Xylem, B Phloem, C Endodermis, D Cortex. Skala=0.1 mm

Mikroskopische Aufnahme des Querschnitt der Sprossachse: A Xylem, B Phloem, C Endodermis, D Cortex. Skala=0.1 mm

Charakteristisch fur die Gattung

Lycopodium

s. str. ist wie fur die

Flachbarlappe

(

Diphasiastrum

) die Differenzierung des

Sprosses

in eine ober- oder unterirdisch kriechende Hauptachse und aufsteigende oder aufrechte, kurzere Seitenaste. Die Grundachse kann dabei Langen von mehreren Metern erreichen.

Alle Sprosse sind

dichotom

verzweigt, allerdings konnen sowohl im Bereich der Grundachse als auch im Bereich der Seitensprosse sowohl anisotome (die beiden Zweige sind verschieden) wie isotome (die beiden Zweige sind gleich gestaltet) Verzweigungen auftreten, wodurch sehr verschiedene Wuchsformen zustande kommen konnen.

Im Gegensatz zu den Flachbarlappen (

Diphasiastrum

) sind die

Laubblatter

in der Gattung

Lycopodium

s. str. nadelformig mit Langen von mehreren Millimetern. Sie sind spiralig allseitig um die Stangel der Seitensprosse angeordnet. Hierdurch werden diese im Querschnitt rundlich mit einem Durchmesser von 5 bis 12 Millimetern (einschließlich der Blatter).

Bei allen

Lycopodium

-Arten befinden sich die

Sporophylle

in deutlich abgesetzten ahren- oder keulenformigen, endstandigen Abschnitten. Sie sind meist deutlich kleiner, immer jedoch verschieden von den

Laubblattern

.

Die 40 bis 50 Arten der Gattung

Lycopodium

s. l. sind in den gemaßigten bis tropischen Gebieten und tropischen Gebirgsregionen fast weltweit verbreitet. In China kommen 14 Arten vor, zwei davon nur dort.

[4]

In

Mitteleuropa

kommen nur wenige Arten vor, beispielsweise

Keulen-Barlapp

oder Kolben-Barlapp (

Lycopodium clavatum

) mit lang gestielten, meist einmal gabelformig verzweigten Sporophyllstanden.

Die meisten

Lycopodium

-Arten kommen in den gemaßigten und subarktischen Gebieten vor. Sie gedeihen oft in offenen Waldern, insbesondere Nadelwaldern, an felsigen Abhangen, in Mooren

[1]

oder in

Heiden

. Der

Keulen-Barlapp

(

Lycopodium clavatum

) kommt sogar in Gebirgslagen des tropischen Afrika vor.

Die Gattung

Lycopodium

wurde 1753 durch

Carl von Linne

in

Species Plantarum

, Tomus 2, Seite 1100 aufgestellt. Als

Lectotypus-Art

wurde

Lycopodium clavatum

L.

festgelegt.

[5]

Der Gattungsname

Lycopodium

setzt sich aus den griechischen Wortern

λ?κο?

lykos

fur ?Wolf“ und

π?διον

podion

fur ?Fußchen“ zusammen, da die Laubsprossen des

Keulen-Barlapps

den Beinen eines Wolfes ahneln.

[6]

Synonyme fur

Lycopodium

L. sind:

Lycopodion

Adans.

orth. var.,

Clopodium

Raf.

nom. inval.,

Copodium

Raf.

nom. superfl.,

Lepidotis

Mirbel

nom. superfl.,

Oxynemum

Raf.

[2]

Es gibt bei dieser Gattung unterschiedlich weite Auffassungen, die bei den verschiedenen Autoren weit auseinandergehen. Die taxonomischen Einordnung und Untergliederung der

Barlappgewachse

(Lycopodiaceae) und damit auch der Gattung

Lycopodium

ist noch mit viel Unsicherheit befrachtet. Josef Holub hat 1975 die

Flachbarlappe

(

Diphasiastrum

) aus der Gattung

Lycopodium

ausgegliedert.

[7]

Habitus von

Lycopodium lagopus

im Habitat

Habitus von

Lycopodium lagopus

im Habitat

Lycopodium venustulum

var.

venustulum

im Habitat

Lycopodium venustulum

var.

venustulum

im Habitat

Die Gattung

Lycopodium

s. str. enthalt 2020 nur noch etwa neun Arten in subarktischen bis gemaßigten Gebieten:

[2]

- Keulen-Barlapp

oder Kolben-Barlapp (

Lycopodium clavatum

L.

): Es gibt nur zwei Unterarten und eine Varietat:

[2]

- Lycopodium clavatum

L.

subsp.

clavatum

:

[2]

Sie ist in Nord- bis

Sudamerika

, auf Karibischen Inseln, China,

Japan

,

Korea

,

Afrika

,

Europa

und Pazifischen Inseln weitverbreitet.

[4]

- Lycopodium clavatum

subsp.

contiguum

(Klotzsch) B.Øllg.

: Sie kommt in

Costa Rica

,

Panama

,

Kolumbien

,

Venezuela

,

Ecuador

,

Peru

,

Bolivien

und

Guayana

vor.

[2]

- Lycopodium clavatum

var.

aristatum

(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring

: Sie ist von Mexiko bis Panama, auf karibischen Inseln und in Sudamerika verbreitet.

[2]

- Lycopodium diaphanum

(P.Beauv.) Sw.

: Sie kommt nur in

Tristan da Cunha

und auf

Gough Island

vor.

[2]

- Lycopodium japonicum

Thunb.

: Sie ist in Asien und

Malesien

weitverbreitet.

[4]

[2]

- Lycopodium lagopus

(Laestadius ex C.Hartman) G.Zinserling ex Kuzeneva-Prochorova

: Sie ist disjunkt in Eurasien und Nordamerika verbreitet.

[2]

- Lycopodium papuanum

Nessel

: Sie kommt in Neuguinea vor.

[2]

- Lycopodium venustulum

Gaudich.

: Es gibt zwei Varietaten:

[2]

- Lycopodium venustulum

Gaudich.

var.

venustulum

: Sie kommt auf

Samoa

,

Hawaii

,

Tahiti

und

Rapa Iti

vor.

[2]

- Lycopodium venustulum

var.

verticale

W.H.Wagner

: Sie kommt auf Hawaii vor.

[2]

- Lycopodium vestitum

Desv. ex Poir.

(Syn.:

Lycopodium albidum

Baker

,

Lycopodium scariosum

Hook.

non

G.Forst.

): Sie kommt in Ecuador sowie Peru vor.

[2]

Schon im letzten Jahrhundert wurden viele Arten in die Gattung

Teufelsklaue

(

Huperzia

Bernh.

) gestellt.

In diesem Jahrhundert gab es noch 40 bis 60 Arten in der Gattung

Lycopodium

s. l.:

[2]

[4]

[8]

Der Umfang der Gattungen dieser Verwandtschaftsgruppe wurden kontrovers diskutiert. Beispielsweise in der

Flora of China

2013 und

Euro+Med

2013 werden unter anderem die Flachbarlappe (

Diphasiastrum

)

[4]

[8]

als Sektion

Complanata

wieder in

Lycopodium

eingegliedert. Uber die Eigenstandigkeit der Gattung

Lycopodiella

mit etwa 40 Arten, beispielsweise dem

Sumpf-Barlapp

(

Lycopodiella inundata

(L.) Holub

) besteht weitgehend Einigkeit, die hier eingeordneten Arten wurden, wenn die Gattung

Lycopodium

s. l. in weiterem Sinne aufgefasst wird, als Sektion

Lycopodium

sect.

Clavata

zusammengefasst.

Die in diesem Jahrhundert ausgegliederten Arten wurden in folgende Gattungen gestellt:

[3]

Sporen des

Keulen-Barlapp

(

Lycopodium clavatum

)

Sporen des

Keulen-Barlapp

(

Lycopodium clavatum

)

Barlapp-Arten lieferten traditionelle Heilmittel bei Naturvolkern und fanden auch in Mitteleuropa traditionell Verwendung. Der bei der Verbrennung von Barlapp entstehende aromatische Rauch soll laut Plinius (Buch 24) gut gegen Augenkrankheiten sein und gallische Druiden sollen Barlapp als Notfallmedikament bei Unfallen empfohlen haben. Auch in moderner Zeit wurde daraus eine Salbe gegen Augenentzundungen zubereitet.

[9]

Anwendungsgebiete waren und sind teilweise noch immer: als Wundmittel,

[1]

besonders bei schlecht heilenden Wunden, bei Krampfen aller Art, Gicht und Rheuma.

Bei traditionell hergestellten

Pillen

wurden

Barlappsporen

als Trennmittel verwendet, um ein Zusammenkleben zu verhindern.

[1]

Barlappe enthalten atherische Ole und

Alkaloide

(vor allem

Lycopodin

[10]

). Auffallig ist auch eine starke Konzentration von

Aluminium

-

Ionen

im

Zellsaft

.

[10]

Die Sporen des

Keulen-Barlapps

finden in der

Homoopathie

Verwendung.

Barlappsporen

werden bereits seit dem jungsteinzeitlichen

Schamanismus

weltweit zum Erzeugen pyrotechnischer Effekte benutzt. Sie werden von Feuerspuckern gern anstelle von brennbaren Flussigkeiten verwendet. Der Effekt beruht auf einer Verpuffung, ahnlich einer

Mehlstaubexplosion

, da die Sporen im zerstaubten und trockenen Zustand eine große Teilchenoberflache aufweisen.

Im chemisch-physikalischen

Olfleckversuch

zur Abschatzung eines Molekuldurchmessers verwendet man Barlappsporen zur besseren Kennzeichnung des sich ausbreitenden Olfleckrandes.

Die Band

Rammstein

verwendete fur ihre Amerika-Tournee 2012 etwa 4 Tonnen

Lycopodium

aus chinesischer Ernte, wobei die chinesische Jahresernte nur ca. 11 Tonnen betrug.

[11]

- Henning Haeupler, Thomas Muer:

Bildatlas der Farn- und Blutenpflanzen Deutschlands

. Hrsg.: Bundesamt fur Naturschutz (=

Die Farn- und Blutenpflanzen Deutschlands

.

Band

2

). Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000,

ISBN 3-8001-3364-4

.

- Erich Oberdorfer

:

Pflanzensoziologische Exkursionsflora

. Unter Mitarbeit von Theo Muller. 7., uberarbeitete und erganzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1994,

ISBN 3-8252-1828-7

.

- Wolfgang Adler, Karl Oswald, Raimund Fischer:

Exkursionsflora von Osterreich

. Hrsg.: Manfred A. Fischer. Eugen Ulmer, Stuttgart/Wien 1994,

ISBN 3-8001-3461-6

.

- Werner Rothmaler (Begr.), Rudolf Schubert, Klaus Werner, Hermann Meusel (Hrsg.):

Exkursionsflora fur die Gebiete der DDR und der BRD.

Band 2:

Gefaßpflanzen.

14. Auflage. Volk und Wissen, Berlin 1988,

ISBN 3-06-012539-2

.

- Franz Fukarek:

Abteilung Farnpflanzen, Gefaß-Sporenpflanzen, Pteridophyta.

In:

Urania Pflanzenreich in vier Banden.

Band 2:

Moose, Farne, Nacktsamer.

Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1992,

ISBN 3-332-00495-6

.

- Walter Meusel, Joachim Hemmerling:

Die Barlappe Europas.

In:

Die Neue Brehm-Bucherei.

Band 401, Westarp, Hohenwarsleben 2003,

ISBN 3-89432-785-5

.

- Li-Bing Zhang, Kunio Iwatsuki:

Lycopodiaceae.

: In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.):

Flora of China.

Volume 2?3:

Lycopodiaceae through Polypodiaceae.

Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, 2013,

ISBN 978-1-935641-11-7

.

Lycopodium.

, S. 4 - textgleich online wie gedrucktes Werk.

- Warren H. Wagner Jr., Joseph M. Beitel: In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.):

Flora of North America North of Mexico.

Volume 2:

Pteridophytes and Gymnosperms

, Oxford University Press, New York und Oxford, 1993,

ISBN 0-19-508242-7

.

Lycopodium

, S. 25 - textgleich online wie gedrucktes Werk

.

- ↑

a

b

c

d

Barlappartige.

In:

Lexikon der Biologie.

Band 2.

Arktis bis Blast-Zellen.

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1999,

ISBN 3-8274-0327-8

, S. 237.

- ↑

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

Michael Hassler:

Taxon in Suchmaske eintragen

bei

World Ferns.

-

Synonymic Checklist and Distribution of Ferns and Lycophytes of the World.

Version 19.2 vom Marz 2024.

- ↑

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Pteridophyte Phylogeny Group - PPG I:

A community-derived classification for extant lycophytes and ferns.

In:

Journal of Systematics and Evolution

, Volume 54, Issue 6, 2016, S. 563?603.

doi

:

10.1111/jse.12229

- ↑

a

b

c

d

e

Li-Bing Zhang, Kunio Iwatsuki:

Lycopodiaceae.

In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.):

Flora of China.

Volume 2?3:

Lycopodiaceae through Polypodiaceae

. Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, 2013,

ISBN 978-1-935641-11-7

.

Lycopodium.

, S. 4 - textgleich online wie gedrucktes Werk.

- ↑

Lycopodium

bei Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis, abgerufen am 21. August 2015.

- ↑

Helmut Genaust:

Etymologisches Worterbuch der botanischen Pflanzennamen.

3., vollstandig uberarbeitete und erweiterte Auflage. Birkhauser, Basel/Boston/Berlin 1996,

ISBN 3-7643-2390-6

.

- ↑

Josef Holub

:

Diphasiastrum, a new genus in Lycopodiaceae.

In:

Preslia

, Band 47, 1975, S. 97?110.

- ↑

a

b

M. Christenhusz, E. von Raab-Straube, 2013:

Lycopodiophytina.

Datenblatt In:

Euro+Med Plantbase ? the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity

.

- ↑

D. Chabard (Hrsg.):

Medizin im gallisch-romischen Altertum. La medecine dans l’antiquite romaine et gauloise.

Exposition par le Museum d’histoire naturelle et le Musee Rolin dans le cadre du Bimillenaire de la Ville d’Autun. Musee d’Histoire Nauturelle, Ville d’Autun 1985 / Stadt Ingelheim/Rhein 1986, S. 23 (

Lycopod Selagine / Selago Barlapp

).

- ↑

a

b

Barlappartige.

In:

Lexikon der Biologie.

Band 2.

Arktis bis Blast-Zellen.

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1999,

ISBN 3-8274-0327-8

, S. 236.

- ↑

Wer zu Lebzeiten gut auf Erden: Rammstein ? Mit Deutschlands großtem Kulturexport auf Tour in Amerika

. In:

Suddeutsche Zeitung Magazin

, 6. Juli 2012, S. 21.

Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient

nicht

der Selbstdiagnose und ersetzt

nicht

eine Diagnose durch einen Arzt. Bitte hierzu den

Hinweis zu Gesundheitsthemen

beachten!