Albertus Magnus, Fresko (1352) in Treviso (Italien)

Albertus Magnus, Fresko (1352) in Treviso (Italien)

Albertus Magnus

oder

Albert von Lauingen

,

Albert von Koln

,

Doctor Universalis

(auch

Albertus Theutonicus, Albertus Coloniensis; Albert der Große, Albert der Deutsche

; gelegentlich auch falschlich

Albert Graf von Bollstadt

[1]

und

Albertus Magnus von Bollstadt

genannt; * um

1200

in oder bei

Lauingen

an der Donau; †

15. November

1280

in

Koln

) war ein deutscher Gelehrter und

Bischof

, der als theologisch-philosophischer Schriftsteller wegbereitend fur den

christlichen Aristotelismus

des

hohen Mittelalters

war. Er lehrte in Koln und Paris. Im Jahr 1622 wurde er

selig-

und am 16. Dezember 1931 von

Papst

Pius XI.

heiliggesprochen

und zum

Kirchenlehrer

erklart.

[2]

Tafelgemalde von

Joos van Wassenhove

, auch Justus van Gent, um 1475 in

Urbino

Tafelgemalde von

Joos van Wassenhove

, auch Justus van Gent, um 1475 in

Urbino

Buste von Albertus Magnus, von

Vincenzo Onofri

, circa 1493

Buste von Albertus Magnus, von

Vincenzo Onofri

, circa 1493

Alberts Vater, Markward von Lauingen, kam moglicherweise aus

ritterburtigem Geschlecht

(ex militaribus)

[3]

bzw. aus der Schicht des niederen

staufischen

Dienstadels der

Ministerialen

und ubte in oder um Lauingen Herrschaftsaufgaben aus. Albert selbst verbrachte dort vermutlich auch seine ersten Jugendjahre.

Gedenktafel fur das vermutliche Geburtshaus in Lauingen

Gedenktafel fur das vermutliche Geburtshaus in Lauingen

Alberts Geburtsjahr ist unbekannt. Manche Forscher (z. B.

Franz Pelster

,

H. C. Scheeben

,

Hugo Stehkamper

[4]

) nehmen 1193 an und beziehen sich dabei auf die Angabe des

Luis de Valladolid

(Paris, 1414), dass Albert im Jahre 1280 starb, ?nachdem er ungefahr 87 Lebensjahre vollendet hatte“. Andere (z. B. Mandonnet, Glorieux,

Fernand Van Steenberghen

) gehen von 1206/07 aus, wobei sie sich auf die Chronik des

Heinrich von Herford

(um 1355) stutzen, wonach Albert ?ein Junge von sechzehn Jahren“ war, als er um 1223 in den Orden eintrat. Da beide Angaben einander widersprechen kann man nach J. A. Weisheipl nicht mehr sagen, als dass Albert um das Jahr 1200 oder etwas fruher geboren wurde.

[5]

Auch Meinolf Lohrum hat sich uberzeugend fur die Geburtsangabe ?um 1200“ ausgesprochen.

[6]

Erste gesicherte Informationen uber Alberts Aufenthalt stammen aus dem Jahr 1222. Damals lebte er bei einem Onkel in

Venedig

und

Padua

. Ab dem folgenden Jahr studierte er die

Freien Kunste

und vielleicht auch Medizin in Padua. Bereits in dieser Zeit kam er in Kontakt mit den Schriften des

Aristoteles

und personlich mit

Jordan von Sachsen

, dem Nachfolger des

Dominikus

als

Ordensgeneral

des

Dominikanerordens

. Noch 1223 trat Albertus in diesen Orden ein. Sein

Noviziat

absolvierte er in

Koln

im

Kloster in der Stolkgasse

, wo er auch das Studium der

Theologie

aufnahm und zum

Priester

geweiht wurde. Anschließend studierte und lehrte Albertus an verschiedenen dominikanischen Klosterschulen, darunter

Hildesheim

,

Freiburg im Breisgau

,

Regensburg

und

Straßburg

. Albertus Magnus hatte von 1236 bis 1238 das Amt des

Lesemeisters

im

Predigerkloster

in Freiburg inne. In dieser Zeit verfasste er seine ersten Schriften, unter anderen das

Marienlob

. Als Jordan von Sachsen 1237 starb, wurde Albertus im Folgejahr auf dem

Ordenskapitel

der Dominikaner in

Bologna

von den deutschen Versammlungsteilnehmern als neuer Ordensgeneral vorgeschlagen, aber nicht gewahlt.

Albertus-Magnus-Denkmal vor dem Hauptgebaude der

Universitat zu Koln

(von

Gerhard Marcks

1956)

[7]

Albertus-Magnus-Denkmal vor dem Hauptgebaude der

Universitat zu Koln

(von

Gerhard Marcks

1956)

[7]

Im Jahre 1243 ging Albertus fur funf Jahre an die

Universitat

Sorbonne

nach

Paris

. Er erwarb dort 1245 den Titel eines

Magisters

der Theologie, lehrte drei Jahre lang und befasste sich dabei intensiv mit

Aristoteles

und der judisch-arabischen

Philosophie

. Der Italiener

Thomas von Aquin

schloss sich ihm in dieser Zeit als Schuler an. Als Angehoriger einer Kommission von vierzig Sachverstandigen setzte Albert 1248 in Paris seine Unterschrift unter ein Dokument, das den

Talmud

und andere judische Texte verurteilte und deren Verbrennung anordnete.

[8]

Wahrend seiner Pariser Zeit lebte Albertus im

Konvent

Saint-Jacques. 1248 kam er erneut nach Koln, um dort das gerade ins Leben gerufene

Studium Generale

seines Ordens zu leiten. Unter ihm entwickelte die Kolner Klosterschule einen hervorragenden Ruf und zog Studenten aus ganz Europa an. In Nachfolge dieser Institution wurde 1388 von der Stadt Koln die

Universitat zu Koln

gegrundet. Wahrscheinlich war er am 15. August 1248 Zeuge der Grundsteinlegung des

Kolner Doms

.

[9]

Albert spielte in seiner Kolner Zeit auch eine herausragende Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen Stadt und

Erzbischof

. Im

Kleinen Schied

am 17. April 1252 und im

Großen Schied

am 28. Juni 1258 gutachtete er zu Gunsten der Burgerschaft, deren Rechte Erzbischof

Konrad von Hochstaden

auf sein Anraten hin anerkannte.

[10]

Im Jahre 1254 wurde Albert in

Worms

zum

Provinzial

der deutschsprachigen Dominikaner-Ordensprovinz Teutonia gewahlt, worauf er sein Lehramt in Koln abgab. In den folgenden Jahren zog er ? fast immer zu Fuß ? durch die deutschen Lande, um die insgesamt 40 Niederlassungen des Ordens zu visitieren und die Klosterzucht zu erhalten. 1257 endete Alberts Provinzialamt und er kehrte als Leiter der Ordensschule nach Koln zuruck.

Siegel Alberts des Großen als Bischof von Regensburg

Siegel Alberts des Großen als Bischof von Regensburg

Am 5. Januar 1260 wurde Albert, nachdem der vom Kathedralkapitel gewahlte Dompropst

Heinrich von Lerchenfeld

wegen der zerrutteten Verhaltnisse verzichtet hatte, von Papst

Alexander IV.

zum

Bischof von Regensburg

und damit zum

Reichsfursten

ernannt.

[11]

Alexander hatte sich mit dieser Entscheidung uber das eigentliche Wahlrecht hinweggesetzt, um einen Schlussstrich unter mehrere irregular verlaufene Bischofswahlen und die Misswirtschaft der vorangegangenen Jahre im Bistum zu ziehen. Daruber hinaus war Alexander ein ausgesprochener Forderer der

Bettelorden

, die durch die Bischofswurde fur einen aus ihren Reihen zusatzliches politisches Gewicht bekamen. Albert selbst ubernahm das Amt nur ungern und sah sich zudem Kritik der Ordensleitung gegenuber, die diese Position als unvereinbar mit dem Armutsprinzip ansah. Dennoch ließ sich Albert im Juli 1260 zum

Bischof

weihen und nahm im September an einer

Synode

in Bayern teil. Mit seinem Amtsantritt ubernahm er ein hochverschuldetes Hochstift. Einen beachtlichen Teil dieser Schuldenlast konnte Albert wahrend seines Episkopats abtragen. Wahrend seiner Zeit als Bischof entstand auch der Beiname ?Bundschuh“, weil Albert auch als Bischof noch mit dem Schuhwerk einfacher Menschen unterwegs war.

[12]

[13]

Im Jahre 1262 hielt sich Albert am Hof von Papst

Urban IV.

in

Orvieto

auf. Dort entpflichtete ihn der Papst im Februar 1262 von seinem Amt als Bischof von Regensburg, und Albert blieb zunachst in Orvieto. Es ist umstritten, weshalb Albert das Bischofsamt niederlegte: Moglicherweise war es ihm gelungen, die finanzielle Notlage einigermaßen zu konsolidieren und er wollte das Bischofsamt nach getaner Arbeit weitergeben. Andererseits sah Albert sich in der Wissenschaft zu Hause. Auch als zuruckgetretener Bischof konnte er so eine gewisse Autoritat fur sich beanspruchen. Die Bischofswurde verlor Albert durch seinen Rucktritt nicht und konnte sie nutzen, sein wissenschaftliches Lebenswerk zu sichern. Zudem behielt Albert die Freiheit, frei uber seine Einkunfte zu verfugen und damit kostspielige wissenschaftliche Werke anzuschaffen.

[14]

Am 13. Februar 1263 ernannte ihn Urban IV. zum Kreuzzugsprediger fur die deutschsprachigen Gebiete. 1263 und 1264 propagierte Albertus gemeinsam mit

Berthold von Regensburg

in Deutschland und Bohmen den Zug ins

Heilige Land

. Nachdem Papst Urban IV. am 2. Oktober 1264 gestorben war, legte Albert sein Amt als Kreuzzugsprediger nieder.

Romischer Sarkophag mit den Gebeinen von Albertus Magnus in der Krypta der Kirche St. Andreas in Koln

Romischer Sarkophag mit den Gebeinen von Albertus Magnus in der Krypta der Kirche St. Andreas in Koln

Ab 1264 nahm Albert die Lehrtatigkeiten in

Wurzburg

, Straßburg und Koln wieder auf. Im Jahr 1268 weihte Albert personlich den Altar der Dominikanerkirche der Reichsstadt Esslingen am Neckar, das heutige Munster St. Paul. Sie ist die alteste Bettelordenskirche Deutschlands. Um 1269 kehrte er endgultig zuruck in das

Dominikanerkloster

Hl. Kreuz

in Koln. Eine Berufung an die Universitat Paris lehnte er aus Altersgrunden ab. Jedoch trat er 1274 auf dem

Zweiten Konzil von Lyon

fur die Anerkennung

Rudolfs von Habsburg

als deutscher Konig ein. Am 28. April 1275 weihte er den gotischen Langchor des

Gladbacher Munsters

.

Am 15. November 1280 starb Albertus in Koln. Seine Gebeine ruhen seit der Aufhebung des Dominikanerklosters (1804) in der Kirche von

St. Andreas

in Koln bzw. seit dem 15. November 1954 in der erweiterten Krypta der Kirche, die unterdessen von den Dominikanern genutzt wird.

[15]

Den großten Teil seines Nachlasses stiftete Albertus Magnus, nach seinem Testament aus dem Jahr 1279, zur Vollendung des Chores der Kirche des Dominikanerklosters zum Heiligen Kreuz.

[16]

Albertus-Magnus-Denkmal vor dem Lauinger Rathaus, 1881 von

Ferdinand Freiherr von Miller

geschaffen

Albertus-Magnus-Denkmal vor dem Lauinger Rathaus, 1881 von

Ferdinand Freiherr von Miller

geschaffen

Papst

Pius XII.

ernannte Albertus Magnus am 16. Dezember 1941 zum

Schutzpatron

der

Naturwissenschaftler

.

Der Anfang von Alberts Abhandlung

Uber das Gute

in der Handschrift Koln,

Dombibliothek

, Codex 1024

Der Anfang von Alberts Abhandlung

Uber das Gute

in der Handschrift Koln,

Dombibliothek

, Codex 1024

Albertus Magnus war

Universalgelehrter

, zugleich

Philosoph

,

Jurist

,

Naturwissenschaftler

, Theologe,

Dominikaner

und Bischof von Regensburg.

Sein großes, vielseitiges Wissen verschaffte ihm den Namen

Magnus

(?der Große“), den Titel

Kirchenlehrer

und den Ehrentitel

doctor universalis

. Er kannte die

antike

und zeitgenossische Fachliteratur und wollte das Wissen seiner Zeit vollstandig erfassen und in Lehrbuchern darlegen. Die mehr als 70 Abhandlungen und Bucher ergaben heute etwa 22.000 Druckseiten. Das Albertus-Magnus-Institut arbeitet seit 1931 an einer kritischen Ausgabe seines Gesamtwerkes. Von der auf 41 Bande (mit unterschiedlicher Teilbandzahl) angelegten

Editio Coloniensis

lagen im Herbst 2017 32 Bande vor, was bezogen auf den Textumfang etwa der Halfte der Ausgabe entspricht.

[17]

Albertus Magnus hat als ?einziger Theologe des Mittelalters samtliche Quellen, die der großen Theologie dieser Zeit neue Wege, neue Einsichten eroffnet haben, kommentiert“,

[18]

so angeblich alle Werke des antiken Philosophen

Aristoteles

und des

Dionysios Areopagita

.

[19]

Die wichtigste Folge seiner Arbeit ist die Begrundung der christlichen

Aristotelik

, damit der Hoch

scholastik

und letztlich der modernen Naturwissenschaft. Er edierte, kommentierte und erweiterte die Werke des Aristoteles, die jetzt in lateinischer Ubersetzung vorlagen, u. a. die

Physica

,

De generatione et corruptione

und die

Meteorologica

. Bis zu Alberts Wirken waren die Werke von Aristoteles in der

christlichen Welt

wegen ihres

heidnischen

Ursprungs umstritten. Albertus setzte sich auch auf kirchenpolitischer Ebene massiv fur die Aufnahme der aristotelischen Werke in den Kanon christlicher Schulen ein.

Albertus Magnus hielt die

Alchemie

fur diejenige der Kunste, die der Natur am Nachsten kommt.

[20]

Viele der angeblich von ihm stammenden Schriften zur Alchemie sind spatere Unterschiebungen. Sein fur die Alchemie wichtigstes Werk ist

De mineralibus

(uber Minerale). Er folgt Aristoteles in der Untersuchung formender Prinzipien in der Materie (zusammengesetzt aus den vier Elementen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung deren Eigenschaften bestimmen) und unterscheidet oberflachliche Umwandlungen, die nur Eigenschaften wie Farbe und Gewicht andern, von tatsachlichen Transmutationen. Nach Albertus Magnus oder Pseudo-Albertus Magnus

[21]

kann der Alchemist unedle Metalle durch Sauberung in edlere Metalle umwandeln, was er mit Medikamenten in der Medizin vergleicht, die den Korper reinigen. Umwandlungen von Metallen (oberflachlicher und substanzieller Art) geschehen durch Einwirkung des Prinzips des Feuers (Warme), astrologischen Einflussen und der beiden metallbildenden Prinzipien Schwefel und Quecksilber, worin er der arabischen Lehre folgt. Gold herzustellen sei den Alchemisten allerdings noch nicht gelungen, ihm selbst sei in Versuchen noch nicht einmal die Herstellung wirklich feuerbestandiger Metalle gelungen. Seine Darstellung lasst Vertrautheit mit arabischer und antiker Literatur zur Alchemie erkennen. Er beschreibt detailliert chemische Verfahren wie Destillation (mit fortgeschrittenen Methoden wie Wasserbad), Sublimation, die Trennung von Gold und Silber mit

Scheidewasser

oder die Gewinnung von

Arsenik

, sowie verschiedene Chemikalien z. B. Weingeist (Alkohol, als brennbare Flussigkeit auf starkem Wein) und

Weinstein

(lat.

tartratus, tatratum

, dt. Niederschlag),

Alaun

und

Vitriol

, also Mineralsauren und deren Salze, verschiedene Metalle und Legierungen, Grunspan und anderes.

[22]

Allerdings ist, wie erwahnt, bei einigen Schriften nicht klar, ob es nicht spatere Unterschiebungen sind. Beispielsweise wird

Schwarzpulver

im Werk

De Mirabilibus Mundi

erwahnt und folgt dort dem Rezept im

Liber Ignium

, die Zuschreibung an Albertus Magnus wird aber allgemein bezweifelt.

[23]

Daruber hinaus gelten einige seiner naturwissenschaftlichen Arbeiten im jeweiligen Wissenschaftssektor als bahnbrechend: So die erste ausfuhrliche Darstellung der mitteleuropaischen

Flora

[24]

[25]

[26]

und

Fauna

[27]

, seine geografischen Beschreibungen, sowie sein

anthropologisches

Werk

De homine

[28]

. Seine Arbeiten zur Gesteinskunde stellen den ersten Versuch dar, eine vollstandige Systematik fur Mineralien zu entwickeln.

Im Versuch, das naturphilosophische Denken des Aristoteles mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren, arbeitete er das gesamte Wissen seiner Zeit aus Theologie, Philosophie, Medizin und Naturwissenschaften durch, ohne es jedoch in einer

Systematik

geschlossen darzustellen.

?Insgesamt 477 durchnummerierte Arten von Tieren sind in seinem Sammelwerk

De animalibus

[29]

aufgefuhrt, und zwar 113 Vierfußler, 114 fliegende, 140 schwimmende und 61 kriechende Tiere sowie 49 Wurmer. Unter Berufung auf Aristoteles erklart der Autor, auch die niedrigsten Tiere verdienen, dass man sie erforsche, musse man doch ihre Formenvielfalt studieren, um so den Kunstler zu preisen, der sie erschaffen habe, weil sich namlich in der Kunst des Schopfers seine Art zu schaffen offenbare.“

[30]

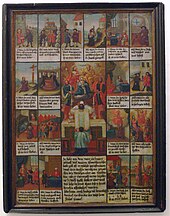

Die ?Albertitafel“, Tirol um 1750, stellt in volkstumlicher Weise dar, wie sich Albertus die neun Punkte zur Fuhrung eines gottgefalligen Lebens offenbaren.

Die ?Albertitafel“, Tirol um 1750, stellt in volkstumlicher Weise dar, wie sich Albertus die neun Punkte zur Fuhrung eines gottgefalligen Lebens offenbaren.

Nach seinem Tod wurde Albert zu einer Gestalt der Legende.

[31]

[32]

Anknupfend an seine Gelehrsamkeit und seine Beschaftigung mit Magie

[33]

und Alchemie wurden allerlei umlaufende Marchen- und Sagenmotive aufgegriffen und mit seiner Vita verbunden, wie etwa in dem Meisterlied

Albertus Magnus und die Tochter des Konigs von Frankreich

[34]

aus dem 15. Jahrhundert. Nach einer anderen Legende hatte Albert eine ?redende Bildsaule“ geschaffen, die sein Schuler Thomas von Aquin zerstorte.

[31]

[32]

Diese Geschichte ist in dem Sinne sinnbildlich wahr, dass Alberts Denken in der Folgezeit ohne großen Einfluss war und dass stattdessen Thomas von Aquin weite Beachtung fand.

[31]

Die erste Biografie zu Albertus Magnus verfasste 1486

Petrus de Prussia

, der damit der Kanonisierung zuarbeiten wollte.

[35]

Da Albert 1622 selig- und erst 1931 heiliggesprochen wurde,

[36]

waren Albertusbilder nicht zu fruh von offizieller katholischer Seite auf bestimmte Darstellungstypen festgelegt. Darum konnte sich eine motivische Vielfalt entwickeln, die auch manche Legenden mit einbezog. So findet sich auf einigen unter den sogenannten ?Alberti-Tafeln“ (auch

Albertibildern

), die es vor allem in Suddeutschland gibt, die Darstellung eines legendaren Hostienwunders, wonach Albert die heilige

Hostie

gezwungen habe, ihm Geheimes mitzuteilen. Weil Albert im Unterschied zu anderen

Hostienwunder

-Legenden dabei Zwang ausubt, erscheint er gewissermaßen in der Rolle eines beschworenden Magiers.

[37]

Da sich der Dominikanerorden seit 1278

[38]

zunehmend auf die Lehre des Thomas von Aquin festlegte, hat Alberts Denken meist keinen gleichermaßen bedeutenden direkten Einfluss gehabt. An der alten Kolner Universitat gab es im funfzehnten Jahrhundert eine Albertistenschule, die aber mit der Philosophie Alberts nicht sehr viel zu tun hatte.

Nach einem auf

Carl von Prantl

(1820?1888) zuruckgehenden philosophiehistorischen Topos soll Albert nur ein Polyhistor gewesen sein, der in seinen Werken rohe und unverdaute Materialien zusammenstellte. Wegen der Kanonisierung des Thomas von Aquin wurde das theologische Werk Alberts sehr rasch beiseitegeschoben und stattdessen die naturwissenschaftlichen Interessen Alberts betont. Die Neubewertung seiner philosophischen Stellung geht erst auf die letzten Jahre zuruck und ist noch nicht abgeschlossen. Insbesondere die eigentliche philosophisch bedeutsame Fortwirkung Alberts bei den deutschen Dominikanern des 13. und 14. Jahrhunderts wird erst seit einigen Jahrzehnten erkannt (Loris Sturlese, Alain de Libera). An einige

neuplatonische

,

avicennische

[39]

und zum Teil auch

averroistische

Motive seines Denkens schlossen sich

Dietrich von Freiberg

,

Berthold von Moosburg

,

Ulrich von Straßburg

und

Meister Eckhart

an.

1931 wurde das Albertus-Magnus-Institut in Koln gegrundet, das 1954 nach

Bonn

verlegt wurde.

Im Laufe des 14.,

[40]

15. und 16. Jahrhunderts

[41]

wurden Albert falschlicherweise zahlreiche magische, alchemistische

[42]

und heilkundliche

[43]

Traktate (wie zum Beispiel die im spaten 13. Jahrhundert entstandenen

Secreta mulierum

)

[44]

[45]

[46]

zugeschrieben.

[47]

[48]

[49]

Auch im 19. Jahrhundert kursierten derartige pseudo-albertischen Texte.

[50]

[51]

- Alberts Namen tragen Dutzende von Schulen sowie zahlreiche Kirchen und Kapellen.

Siehe

:

Albertus-Magnus-Schule

sowie

Albertus-Magnus-Kirche

.

- Mehrere Studentenverbindungen haben sich nach ihm benannt, etwa die K. St. V. Albertia zu Munchen, die AV Albertus Magnus zu Tubingen, die K. A. FV. Albertia zu Koln und in Osterreich die K. O. A. V. Albertina Graz.

- Das 1892 gegrundete Theologenkonvikt

Collegium Albertinum

des Erzbistums Koln in Bonn wurde nach Albertus Magnus benannt.

- Um 1900 grundeten sich in deutschen Diozesen Albertus-Magnus-Vereine zur Forderung katholischer Studenten.

[52]

- Das

Albertinum (Gleiwitz)

erhielt 1931 den Namen.

- Seit 1985 vergibt die

Diozese Augsburg

den Albertus-Magnus-Preis; bis 2013 wurden 15 Mitglieder der Katholisch-Theologischen Fakultat der

Universitat Augsburg

damit ausgezeichnet.

[53]

Nach vierjahriger Pause wurde der Preis 2018 durch Bischof

Konrad Zdarsa

an Pfarrer Andreas Jall und die Theologin Carolin Neuber fur herausragende Dissertationen verliehen.

[54]

- 2001 wurde der

Asteroid

(20006) Albertus Magnus

nach Albertus Magnus benannt.

- 2004 richtete die

Universitat zu Koln

in Zusammenarbeit mit dem

Thomas-Institut

die

Albertus-Magnus-Professur

ein, auf die renommierte auslandische Wissenschaftler berufen werden.

- 2014 grundete Bischof

Rudolf Voderholzer

im

Bistum Regensburg

das

Akademische Forum Albertus Magnus

, das den Dialog zwischen Wissenschaft und Theologie und zwischen Gesellschaft und Kirche nach dem Vorbild des hl. Albert fordern soll.

[55]

- Der Botaniker und Historiker

Ernst Meyer

benannte 1838 eine Pflanze nach ihm,

Alberta magna

E. Mey.

; sie gehort zu den

Rotegewachsen

und gedeiht nur im sudostlichen Afrika.

Gleiches war bereits auf einer Marke aus der Serie

Bedeutende Deutsche

vom 18. September 1961 der Fall.

15. November

im

Regionalkalender fur das deutsche Sprachgebiet

Albertus-Tag bei der AV Rheinstein in

Koln

im

Evangelischen Namenkalender

[57]

Es handelt sich dabei um die vom Dominikanerorden selbst herausgegebene erste Gesamtausgabe der Werke von Albert, welche auf dem Generalkapitel 1644 beschlossen wurde. Der Theologieprofessor und Dominikaner Pierre Jammy (aus dem Languedoc, gest. 1665 in Grenoble)

[58]

und die anderen Editoren der Ausgabe hatten weniger Handschriften zur Verfugung als man heute kennt und haben ihre Rekonstruktion des Textes subjektiv vorgenommen.

[59]

Die Ausgabe enthalt auch Texte, die falschlicherweise Albert zugeschrieben werden. Die Ausgabe bestand aus 21 Folio-Banden und erschien in Lyon.

- Vollstandige Edition (

Alberti Magni Opera omnia

). 38 Bande. Hrsg. von August(us) Borgnet. Paris 1890?1899. (

Online

) (= Ausgabe Borgnet)

- Hermann Stadler

(Hrsg.):

Albertus Magnus, De animalibus libri XXVI.

Nach der Colner Urschrift herausgegeben. 2 Bande. Munster in Westfalen 1916?1920 (=

Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.

Band 15?16). ?

Digitalisat

.

- Derzeit erscheinende kritische Ausgabe des Albertus Magnus Instituts (=

editio Colonensis

):

Alberti Magni Opera Omnia.

Aschendorff, Munster S. 1951 ff. (seit Herbst 2011 auch als digitale Edition zur Subskription)

- fur ein vollstandiges Werkverzeichnis vgl.

- Winfried Fauser:

Die Werke des Albertus Magnus in ihrer handschriftlichen Uberlieferung.

Aschendorff, Monasterii Westfalorum 1982,

ISBN 3-402-03990-7

.

- sowie R. Schonberger, B. Kible:

Repertorium edierter Texte des Mittelalters, aus dem Bereich der Philosophie und angrenzender Gebiete.

Berlin 1994, 10501-10639.

- den Eintrag bei

Alcuin

; fur uberlieferte Handschriften vgl. die Eintrage in

Manuscripta Mediaevalia

- Pseudo-Albertina

- Uber die Prinzipien der fortschreitenden Bewegung / Liber de principiis motus processivi.

Lateinisch-Deutsch. Ubersetzt von Jurgen Wetzelsberger. Eingeleitet und kommentiert von Henryk Anzulewicz und Jurgen Wetzelsberger. Herder, Freiburg i. Br./Basel/Wien 2014,

ISBN 978-3-451-34187-8

.

- Uber Logik und Universalienlehre.

Auf der Grundlage der

Editio Coloniensis

ubersetzt und neu hrsg. von Uwe Petersen und Manuel Santos Noya. Meiner, Hamburg 2012,

ISBN 978-3-7873-2221-3

.

- Albertus Magnus und sein System der Wissenschaften. Schlusseltexte in Ubersetzung.

Lateinisch-Deutsch. Hrsg. vom Albertus-Magnus-Institut. Aschendorff, Munster 2011,

ISBN 978-3-402-12930-2

.

Auszug (Zeittafel) als Digitalisat

- Uber die funfzehn Streitfragen / De quindecim problematibus.

Lateinisch-Deutsch. Nach dem Text der Editio Coloniensis hrsg. von Henryk Anzulewicz und Norbert Winkler, ubersetzt von Henryk Anzulewicz, eingeleitet und kommentiert von Norbert Winkler. Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2010,

ISBN 978-3-451-31069-0

.

- Buch uber die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache.

Liber de causis et processu universitatis a prima causa

.

Nach dem Text der Editio Coloniensis ubersetzt und hrsg. von Henryk Anzulewicz u. a. Meiner, Hamburg 2006,

ISBN 978-3-7873-1784-4

.

- Uber die Natur und den Ursprung der Seele.

Liber de natura et origine animae. Ubersetzt und eingeleitet von Henryk Anzulewicz. Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2006,

ISBN 3-451-28698-X

.

- Uber den Menschen. De homine.

Nach dem kritisch erstellten Text ubersetzt und hrsg. von Henryk Anzulewicz. Meiner, Hamburg 2004,

ISBN 3-7873-1547-0

.

- Von Falken, Hunden und Pferden. Deutsche Albertus-Magnus-Ubersetzung aus der 1. Halfte des 15. Jahrhunderts.

Eingeleitet und hrsg. von

Kurt Lindner

. (Originaltitel:

Liber de animalibus

). De Gruyter, Berlin 1962 (=

Quellen und Studien zur Geschichte der Jagd.

Band 7?8).

- Commentaire de la ?Theologie mystique“ de Denys le Pseudo-Areopagite suivi de celui des Epitres I?V. Super Dionysii Mysticam theologiam et Epistulas.

Einleitung, Ubersetzung, Bemerkungen und Index von Edouard-Henri Weber. Ed. du Cerf, Paris 1993,

ISBN 2-204-04712-0

.

- Albert Fries (Hrsg.):

Eine Quaestio des Albertus Magnus ?De quiditate et esse“.

Schoningh, Paderborn 1983,

ISBN 3-506-79431-0

.

- Albert Fries (Hrsg.):

Ausgewahlte Texte.

Lateinisch-deutsch. Mit einer Kurzbiographie. 2. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1987,

ISBN 3-534-07955-8

.

- Selected Writings of Albert & Thomas.

Ubersetzung, Einleitung und Herausgabe von Simon Tugwell. Paulist Press, New York u. a. 1988,

ISBN 0-8091-3022-X

.

- Uber die mystische Theologie des Dionysius.

Lateinisch-deutsch. Eingeleitet und ubersetzt von Maria Burger. Herder, Freiburg im Breisgau 2014 (=

Fontes Christiani

.

Band 59),

ISBN 978-3-451-30971-7

.

- Henryk Anzulewicz

:

Neuere Forschung zu Albertus Magnus. Bestandsaufnahme und Problemstellungen.

In:

Recherches de Theologie et Philosophie medievales.

Band 66, 1999, S. 163?206.

- Henryk Anzulewicz:

Albertus Magnus (1200?1280).

In:

Sebastian Cuppers

(Hrsg.):

Kolner Theologen. Von Rupert von Deutz bis Wilhelm Nyssen.

Marzellen Verlag, Koln 2004,

ISBN 3-937795-02-2

, S. 32?67.

- Marc-Aeilko Aris

:

Albertus Magnus.

In:

Wolfram Ax

(Hrsg.):

Lateinische Lehrer Europas. Funfzehn Portraits von Varro bis Erasmus von Rotterdam.

Bohlau, Koln 2005,

ISBN 3-412-14505-X

, S. 313?330

- Ingrid Craemer-Ruegenberg:

Albertus Magnus.

Beck, Munchen 1980 (=

Beck’sche Schwarze Reihe.

Band 501),

ISBN 3-406-08501-6

. Uberarbeitete und aktualisierte Neuauflage: dieselbe:

Albertus Magnus.

Hrsg. von Henryk Anzulewicz. Benno, Leipzig 2005,

ISBN 3-7462-1827-6

.

- Kenneth F. Kitchell Jr., Irven Michael Resnick:

Albert the Great. A Selectively Annotated Bibliography (1900?2000).

Tempe, Arizona 2004.

- Alain de Libera:

Albert le Grand et la Philosophie.

Vrin, Paris 1990.

- Alain de Libera:

La Mystique rhenane. D’ Albert le Grand a Maitre Eckhart.

Vrin, Paris 1994.

- Walter Senner

u. a. (Hrsg.):

Albertus Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren: Neue Zugange, Aspekte und Perspektiven.

Akademie, Berlin 2001.

- Ludger Honnefelder

:

Albertus Magnus und die kulturelle Wende im 13. Jahrhundert. Perspektiven auf die epochale Bedeutung des großen Philosophen und Theologen.

Aschendorff, Munster 2012,

ISBN 978-3-402-11194-9

.

- Henryk Anzulewicz:

Das Testament des Albertus Magnus nach einer Abschrift des Narcissus Pfister (Clm 4384),

In: Siegfried Schmidt u. a. (Hrsg.):

Rheinisch ? Kolnisch ? Katholisch. Beitrage zur Kirchen- und Landesgeschichte sowie zur Geschichte des Buch- und Bibliothekswesens der Rheinlande.

Festschrift fur Heinz Finger zum 60. Geburtstag. Erzbischofliche Diozesan- und Dombibliothek, Koln 2008,

ISBN 978-3-939160-13-7

, S. 163?180.

- Elias H. Fullenbach

:

Albertus Magnus als Bischof von Regensburg.

In:

Analecta Coloniensia.

Band 10/11, 2012, S. 131?150.

- Elias H. Fullenbach:

The Canonization of Albert the Great in 1931.

In:

Fra trionfi e sconfitte. ?Politica della santita“ dell’Ordine dei predicatori.

Hrsg. von Viliam S. Doci OP und Gianni Festa OP, Rom 2021 (=

Dissertationes Historicae,

Bd. 39), S. 131?147. (

Digitalisat

)

- Maarten J. F. M. Hoenen, Alain de Libera:

Albertus Magnus und der Albertismus

(=

Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters.

Band 48). Brill, Leiden 1995.

- Ludger Honnefelder (Hrsg.):

Albertus Magnus und der Ursprung der Universitatsidee. Die Begegnung der Wissenschaftskulturen im 13. Jahrhundert und die Entdeckung des Konzepts der Bildung durch Wissenschaft.

Berlin University Press, Berlin 2011,

ISBN 978-3-86280-007-0

.

- Albert Lehner:

Albertus Magnus. Frommer Handel mit dem Regensburger Bischof. Eine Streitschrift.

edition buntehunde, Regensburg 2005,

ISBN 978-3-934941-17-5

- Irven M. Resnick

:

A Companion to Albert the Great. Theology, Philosophy, and the Sciences.

Brill, Leiden/Boston 2013,

ISBN 978-90-04-23407-9

.

- An Smets:

Le reception en langue vulgaire du "De falconibus" d’Albert le Grand.

In: Georgiana Donavin, Carol Poster, Richard Utz (Hrsg.):

Medieval Forms of Argument: Disputation and Debate

(=

Disputatio. An international transdisciplinary journal of the Late Middle Ages.

Band 5). Wipf & Stock, Eugene [OR] 2002, S. 189?99.

- Bruno Tremblay

:

Modern Scholarship (1900?2000) on Albertus Magnus.

In:

Bochumer Philosophisches Jahrbuch fur Antike und Mittelalter

11 (2006), S. 159?194.

- Georg Wieland:

Untersuchungen zum Seinsbegriff im Metaphysikkommentar Alberts des Großen.

Aschendorff, Munster 1972.

- James Athanasius Weisheipl

(Hrsg.):

Albertus Magnus and the Sciences. Commemorative Essays 1980

(=

Studies and Texts.

Band 49). Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1980.

- Friedrich Wilhelm Bautz:

Albertus Magnus.

In:

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

(BBKL). Band 1, Bautz, Hamm 1975. 2., unveranderte Auflage. Hamm 1990,

ISBN 3-88309-013-1

, Sp. 86?88

(

Artikel/Artikelanfang im Internet-Archive

)

.

- Horst Gericke

:

Albertus Magnus

. In:

Biographisches Lexikon zur deutschen Geschichte. Von den Anfangen bis 1945

. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1970, S. 116.

- Albert Fries, Kurt Illing:

Albertus Magnus (deLauging, Theutonicus, de Colonia).

In:

Verfasserlexikon

.

2. Auflage. Band 1, Sp. 124?139.

- Martin Grabmann:

Albertus Magnus.

In:

Neue Deutsche Biographie

(NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953,

ISBN 3-428-00182-6

, S. 144?148 (

Digitalisat

).

- ↑

Vgl. dazu Herbert Ringleben:

ALBERTUS MAGNUS ? der erste Ornithologe in Niedersachsen. Mit Bemerkungen zu seiner Abstammung, seinem Namen und Geburtsjahr.

In:

Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover.

Band 129, (Hannover) 1987, S. 285?291.

- ↑

Albert Zimmermann:

Albertus Magnus

. In: Walter Killy, Rudolf Vierhaus (Hrsg.):

Das Grosse Biographische Lexikon der Deutschen

. RM Buch und Medien, Munchen 1999,

S.

8

.

- ↑

Albert Fries:

Albertus Magnus.

In:

Verfasserlexikon

.

2. Aufl., Band I, Sp. 124.

- ↑

Hugo Stehkamper:

Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. Todestag

. Historisches Archiv der Stadt Koln, Koln 1980,

S.

37

f

.

- ↑

James A. Weisheipl OP:

Albert der Große. Leben und Werke

. In: Manfred Entrich OP (Hrsg.):

Albertus Magnus. Sein Leben und seine Bedeutung

. Verlag Styria, Graz 1982,

S.

12

f

.

- ↑

Meinolf Lohrum:

Uberlegungen zum Geburtsjahr Alberts des Großen

. In: Walter Senner (Hrsg.):

Omnia disce. Kunst und Geschichte als Erinnerung und Herausforderung. Willehad Paul Eckert OP zum 70. Geburtstag und Goldenen Profeßjubilaum

. Koln 1996,

S.

153?158

.

- ↑

Axel Freimuth:

Der Zauber der Wissenschaft: Die Albertus-Magnus-Statue

. In: P.W. Marx und H. Neuhausen (Hrsg.):

Schatze der Universitat zu Koln

. 1. Auflage. Greven Verlag, Koln 2019,

ISBN 978-3-7743-0915-9

,

S.

189?191

.

- ↑

Willehad Paul Eckert:

Drittes Kapitel

. In: Karl Heinrich Rengstorf, Siegfried von Kortzfleisch (Hrsg.):

Kirche und Synagoge

.

Band

1

. Ernst Klett, 1968,

S.

231

.

- ↑

Albert Zimmermann:

Albertus Magnus

. In: Walter Killy, Rudolf Vierhaus (Hrsg.):

Das Grosse Biographische Lexikon der Deutschen

. RM Buch und Medien, Munchen 1999,

S.

7

.

- ↑

Arnold Stelzmann, Robert Frohn:

Illustrierte Geschichte der Stadt Koln

. 11. Auflage. Bachem, Koln 1990,

S.

118

.

- ↑

Elias H. Fullenbach:

Albertus Magnus als Bischof von Regensburg

. In:

Analecta Coloniensia

.

Nr.

10/11

, 2012,

S.

131?150

.

- ↑

Paul Mai:

Albertus Magnus als Bischof von Regensburg.

In:

Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg.

Band 14, 1980, S. 23?39, hier S. 30?31; Meinolf Lohrum:

Albert der Große. Forscher ? Lehrer ? Anwalt des Friedens

(=

Topos.

Band 216). Mainz 1991, S. 83?85.

- ↑

Meinolf Lohrum:

Albert der Große. Forscher ? Lehrer ? Anwalt des Friedens

(=

Topos.

Band 216). Mainz 1991, S. 83?85.

- ↑

Georg Schwaiger:

Albertus Magnus in der Welt des hohen Mittelalters.

In:

Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg.

Band 14. Verlag des Vereins fur Regensburger Bistumsgeschichte, Regensburg 1980, S. 7?21, hier S. 19; Paul Mai:

Albertus Magnus als Bischof von Regensburg.

In:

Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg.

Band 14. Verlag des Vereins fur Regensburger Bistumsgeschichte, Regensburg 1980, S. 23?39, hier S. 38.

- ↑

Zeittafel.

In:

gemeinden.erzbistum-koeln.de.

Abgerufen am 4. August 2019

.

- ↑

Gisela Plotzek-Wederhake:

Zur Buchmalerei in: Vor Stefan Lochner, die Kolner Maler von 1300 bis 1430

. Druckhaus Rudolf Muller, Koln 1974,

S.

61

.

- ↑

Albertus-Magnus-Institut: Editio Coloniensis.

In:

institutionen.erzbistum-koeln.de.

Abgerufen am 4. August 2019

.

- ↑

Johann Auer:

Albertus Magnus als Philosoph und Theologe.

In:

Beitrage zur Geschichte des Bistums Regensburg.

Band 14, 1980, S. 41-62, hier: S. 42.

- ↑

Walter Senner:

Alberts des Großen Verstandnis von Theologie und Philosophie

(=

Lectio Albertina.

9). Munster 2009, S. 13.

- ↑

Martha Baldwin:

Albertus Magnus

. In: Claus Priesner, Karin Figala (Hrsg.):

Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft

. Beck, 1998,

S.

20?22

.

- ↑

Vgl. etwa

Joachim Telle

:

Zur spatmittelalterlichen und fruhneuzeitlichen Alchemia medica unter besondere Berucksichtigung von Joachim Tanck.

In:

Rudolf Schmitz

, Gundolf Keil (Hrsg.):

Humanismus und Medizin.

Acta humaniora, Weinheim 1984 (=

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Mitteilungen der Kommission fur Humanismusforschung.

Band 11),

ISBN 3-527-17011-1

, S. 139?157, hier: S. 144 f. mit Anm. 19 zu

De mineralibus

.

- ↑

Winfried R. Potsch, Annelore Fischer, Wolfgang Muller:

Lexikon bedeutender Chemiker

. Unter Mitarbeit von Heinz Cassebaum. Thun (Harri Deutsch), Frankfurt am Main 1989,

ISBN 3-8171-1055-3

,

S.

11

.

- ↑

James Riddick Partington:

A history of Greek Fire and Gunpowder

. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999,

ISBN 0-8018-5954-9

,

S.

XXIV

(englisch, Bert S. Hall widerspricht im Vorwort der Darstellung von Partington, der seiner Ansicht nach zu unkritisch Albertus Magnus untergeschobene Schriften als genuin akzeptierte).

- ↑

Jerry Stannard:

Identification of the plants, described by Albertus Magnus, 'De vegetabilibus', lib. VI

. In:

Res publica Litterarum

.

Band

1

, 1979,

S.

281?318

(englisch).

- ↑

Ernst Meyer,

Carl Jessen

(Hrsg.):

Alberti Magni ?De vegetabilibus libri VII‘.

Berlin 1867.

- ↑

Jerry Stannard:

Albertus Magnus and medieval herbalism

. In: James A. Weisheipl (Hrsg.):

Albertus Magnus and the sciences: commemorative essays

. Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1980,

ISBN 0-88844-049-9

,

S.

355?377

(englisch).

- ↑

Heinrich Balss:

Die Tausendfußler, Insekten und Spinnen bei Albertus Magnus

. In:

Sudhoffs Archiv

.

Band

38

,

Nr.

4

. Franz Steiner Verlag, 1954,

S.

303?322

,

JSTOR

:

20774282

.

- ↑

Henryk Anzulewicz, Joachim R. Soder:

Alberti Magni, Ordinis fratrum praedicatorum, De homine.

Aschendorff 2008.

- ↑

Albertus Magnus:

De animalibus libri XXVI

. nach der Colner Urschrift. 2 Bande 1916?1920 (1921). Hrsg.: Hermann Stadler (=

Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters

.

Band

15?16

). Munster.

- ↑

Colin Eisler

:

Durers Arche Noah. Tiere und Fabelwesen im Werk von Albrecht Durer

. Droemer Knaur, Munchen 1996,

ISBN 3-426-26905-8

.

- ↑

a

b

c

Willehad Paul Eckert:

Albert-Legenden

. In: Albert Zimmermann (Hrsg.):

Albert der Grosse: seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung

(=

Miscellanea Mediaevalia. Veroffentlichungen des Thomas-Instituts der Universitat Koln

).

Band

14

. Walter de Gruyter, Berlin / New York 1981,

ISBN 3-11-008602-6

,

S.

1?23

.

- ↑

a

b

Heribert Christian Scheeben:

Albertus Magnus

. Bachem, Koln 1955,

S.

202?204

.

- ↑

Sein Schuler Ulrich von Straßburg nannte ihn

in rebus magicis expertus

.

- ↑

Frieder Schanze:

Albertus Magnus und die Tochter des Konigs von Frankreich

. In: Kurt Ruh (Hrsg.):

Die deutsche Literatur des Mittelalters.

Verfasserlexikon

(=

Veroffentlichungen der Kommission fur Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

). 2. Auflage.

Band

I

. Walter de Gruyter, Berlin 1978,

ISBN 3-11-007264-5

,

Sp.

123

f

.

- ↑

Petrus de Prussia:

Vita et legenda Alberti Magni.

Johannes Guldenschaiff, Koln 1486/87; zu Petrus de Prussia siehe Paulus de Loe:

De vita et scriptis b. Alberti Magni.

In:

Analecta Bollandiana. Societe des Bollandistes.

Band 19, 1900, S. 268?271, Nr. 49 (

Digitalisat

); Jan Prelog:

Petrus de Prussia, Biograph (15. Jh.)

. In:

Lexikon des Mittelalters

(LexMA)

.

Band

6

. Artemis & Winkler, Munchen/Zurich 1993,

ISBN 3-7608-8906-9

,

Sp.

1982

f

.

- ↑

Vgl. auch Elias H. Fullenbach:

The Canonization of Albert the Great in 1931.

In: Viliam S. Doci, Gianni Festa (Hrsg.):

Fra trionfi e sconfitte. ?Politica della santita“ dell’Ordine dei predicatori.

Rom 2021 (=

Dissertationes Historicae.

Band 39), S. 131?147.

- ↑

Vgl. dazu Genoveva Nitz:

Albertus Magnus in der Volkskunst.

Die Alberti-Tafeln, Schnell & Steiner, Munchen/Zurich 1980.

- ↑

Vgl. etwa

Kurt Flasch

:

Meister Eckhart. Die Geburt der ?Deutschen Mystik“ aus dem Geist der arabischen Philosophie.

C. H. Beck, Munchen 2006, S. 37 ff.

- ↑

Ingrid Craemer-Ruegenberg:

Albertus Magnus.

1980, S. 75.

- ↑

Vgl. etwa Pearl Kibre:

An Alchemical Tract Atrributed to Albertus Magnus.

In:

Isis.

Band 35, 1944, S. 303?316.

- ↑

Alberti cognomento Magni De secretis mulierum, Liber I; De virtutibus herbarum, lapidum et animalium quorundam, Liber I; De mirabilibus mundi […], Liber I; omnia iam recens sedulo recognita, scholiisque illustratam.

Lyon (Jacob Junta) 1558.

- ↑

etwa

Speculum alchemiae

. Vgl.

Gerhard Baader

:

Die Antikerezeption in der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft wahrend der Renaissance.

In:

Rudolf Schmitz

, Gundolf Keil (Hrsg.):

Humanismus und Medizin,

Weinheim 1984, S. 51?66, hier: s. 54.

- ↑

Margaret Schleissner:

Secreta mulierum.

In:

Verfasserlexikon

.

2. Auflage. Band 8, Sp. 986?993.

- ↑

Margaret Schleissner:

Pseudo-Albertus Magnus: ?Secreta mulierum“. Ein spatmittelalterlicher Prosatraktat uber Entwicklungs- und Geburtslehre und die Natur der Frauen.

In:

Wurzburger medizinhistorische Mitteilungen.

Band 9, 1991, S. 115?124.

- ↑

Brigitte Kusche:

Zur ?Secreta mulierum“-Forschung.

In:

Janus.

Band 62, 1975, S. 103?123.

- ↑

Vgl. auch Brigitte Kusche:

Eine mittelniederdeutsche Handschrift aus dem 15. Jh.

Germanistische Lizentiatsabhandlung Stockholm 1971 (Handschrift der

Secreta mulierum

).

- ↑

Christoph Ferckel:

Die Secreta mulierum und ihr Verfasser.

In:

Sudhoffs Archiv.

Band 7, 1914, S. 47 f. (

Digitalisat).

- ↑

Margaret Schleissner:

Pseudo-Albertus Magnus, Secreta mulierum cum commento, Deutsch. Critical text and commentary.

Philosophische Dissertation Princeton 1987.

- ↑

Vgl. auch Peter Amelung (Hrsg.):

Albertus Magnus, Daraus man alle Heimligkeit deß Weiblichen geschlechts erkennen kann.

Faksimile-Ausgabe des Drucks Frankfurt am Main 1581. Stuttgart 1966; erganzte Neuauflage 1977.

- ↑

Albertus Magnus: Bewahrte und approbirte sympathetische und naturliche egyptiche Geheimnisse fur Menschen und Vieh […]

, I-IV, 20. Auflage, angeblich Toledo, ohne Jahr (nach 1814, um 1822).

- ↑

Vgl. auch

Phillip Blommaer

(Hrsg.):

Der vrouwen heimelykheit. Dichtwerk der XIVe eeuw.

Gent [1846] (=

Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen.

2e serie, No. 3).

- ↑

pacelli-edition.de

- ↑

Albertus-Magnus-Preis auf der Seite der Universitat Augsburg

(

Memento

vom 29. November 2014 im

Internet Archive

)

- ↑

Pressemitteilung des Bistums zur Preisverleihung 2018

, abgerufen am 2. Dezember 2018

- ↑

Eroffnungsvortrag des Akademischen Forum Albertus Magnus.

Abgerufen am 15. Oktober 2018

.

- ↑

stadt-koeln.de: Skulpturen des vierten Obergeschosses

, abgerufen am 15. Januar 2015

- ↑

Albertus Magnus im Okumenischen Heiligenlexikon

- ↑

McClintock, Strong, Biblical Cyclopeda

, Eintrag Pierre Jammy

- ↑

Gilles Gerard Meersseman:

Die neue Kolner (1951) und die erste Lyoner (1651) Gesamtausgabe der Werke Alberts des Großen

. In:

Divus Thomas

.

Band

30

. Freiburg (Schweiz) 1952,

S.

107–114

(102-114 S.,

e-periodica.ch

).