|

| | | ▲ 寶物 第165號를 알리는 烏竹軒의 標石

| | | ⓒ 변종만

| | 申師任堂은 朝鮮時代 賢母良妻의 本보기가 되는 人物로 뛰어난 女流 藝術家였고, 아들 이이를 退溪 李滉과 雙璧을 이루는 훌륭한 學者로 키웠다.

이이는 13歲에 進士 初試에 合格하고, 生員試와 式年文科에 及第하는 等 아홉 次例 過去에 모두 壯元하여 '構圖章元貢'이라 일컫는다. 黃海道 觀察使, 大司憲, 吏曹ㆍ刑曹ㆍ兵曹判書를 歷任하며 畿湖學派를 만들었고 朋黨 朝廷은 勿論 10萬軍隊의 養兵을 主張할 만큼 未來를 豫測하는 能力도 뛰어났다.

| | | ▲ 烏竹軒 入口 風景

| | | ⓒ 변종만

| |  | | | ▲ 烏竹軒 外部 風景

| | | ⓒ 변종만

| | 강릉시 죽헌동에 있는 烏竹軒(烏竹軒)은 入口에 蓮못이 있는 草蟲公園이 造成되어 있어 景致가 아름답다. 自警文을 들어서면 烏竹軒과 門成事가 맞이한다. 烏竹軒은 申師任堂(1504∼1551)과 栗谷 李珥(1536∼1584)가 태어난 由緖 깊은 집이다.

| | | ▲ 몽룡室이 있는 烏竹軒

| | | ⓒ 변종만

| | 烏竹軒(寶物 第165號)은 正面 3칸, 側面 2칸의 單層 맞배지붕 樣式으로 文身이었던 최치운이 지었다. 이이가 出生하던 날 申師任堂이 黑龍이 바다에서 집으로 날아 들어와 서리는 꿈을 꿔 兒名을 현룡이라 하고 産室을 몽룡室이라 했다.

栗谷 李珥가 태어난 몽룡실은 朝鮮 前期 民家의 別堂에 該當하는 建築物로 4面을 굵은 臺돌로 높이고 그 위에 自然石의 礎石을 配置하여 네모기둥을 세웠다. 우리나라 住宅 建築物 中에서 比較的 오래된 建物로 由緖 깊은 歷史를 지닌 文化財이다.

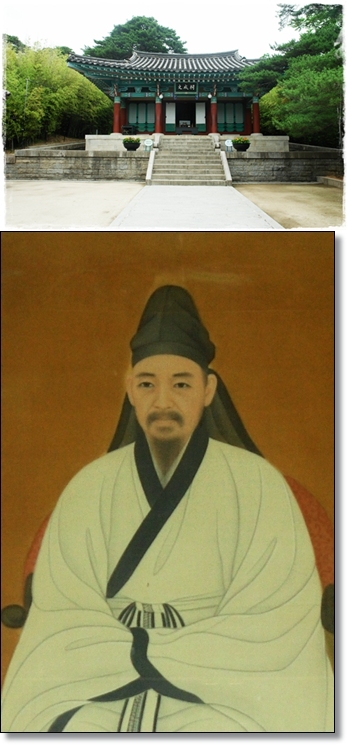

| | | ▲ 위 - 門成事, 아래 - 門成事에 모신 栗谷의 影幀

| | | ⓒ 변종만

| |

| | | ▲ 烏竹軒에 있는 나무들

| | | ⓒ 변종만

| |

境內에는 烏竹軒을 비롯하여 門成事(文成祠), 舍廊채, 어제角, 栗谷 記念館, 江陵 市立博物館 等이 있다. 門成事는 栗谷 李珥의 影幀을 모신 祠堂으로 諡號를 따서 門成事라 이름 지어졌고 懸板은 朴正熙 前大統領이 直接 쓴 글씨다. 어제各科 안채도 復元된 建物이다. 申師任堂과 栗谷이 아꼈다는 배롱나무(木百日紅)와 梅花가 이곳에 있는데 모두 守令이 600年이 넘었고 배롱나무는 江陵 詩畫로 指定되었다.

莊子 優先이던 朝鮮 後期의 相續制와 달리 朝鮮 電氣는 모든 子女들에게 財産이 고루 分配되고 夫婦間에도 相續받은 財産을 따로 管理했다. 몽룡실 옆에 자라고 있는 오죽에는 다음과 같은 由來가 傳해진다.

師任堂의 어머니 李氏는 다섯 딸에게 財産을 물려주면서 둘째 딸의 아들 栗谷 李珥에게는 祖上의 祭祀를 받들라는 條件으로 서울 수진방 기와집 한 채와 田畓을, 넷째 딸의 아들 卷처菌에게는 墓所를 보살피라는 條件으로 기와집과 田畓을 주었는데 권처균은 外할머니로부터 물려받은 집 周圍에 까마귀와 같은 검은 대나무가 茂盛한 것을 보고 自身의 號를 烏竹軒이라고 했으며 그것이 오늘날의 烏竹軒이 되었다.

| | | ▲ 안채와 바깥채

| | | ⓒ 변종만

| |

烏竹軒과 오죽 사이로 난 길로 들어서면 안채와 바깥채가 있다. 안채는 안主人이 生活하던 곳이고 바깥채는 바깥主人이 居處하던 곳이다. 秋史 金正喜의 글씨를 새겨 놓은 柱聯이 바깥채의 退마루 기둥에 걸려 있다.

| | | ▲ 위 - 어제角, 아래 - 어제閣에 있는 벼루 等 所藏品

| | | ⓒ 변종만

| |

烏竹軒의 가장 왼便에 있는 어제覺은 元來 門成事 자리에 있었다. 1788年 正祖賃金이 벼루와 擊蒙要訣을 宮闕로 가져오게 해 親히 벼루 뒷面에는 栗谷의 偉大함을 讚揚한 글을 새기고 冊에는 머릿글을 지어 돌려보냈다. 어제각은 當時 임금의 命을 받은 江原道觀察使가 寶物 第602號인 擊蒙要訣과 어린시절 使用했던 벼루를 保管하기 위해 지은 建物이다. 現在 擊蒙要訣 原本은 江陵市立博物館에 있다.

| | | ▲ 위 - 栗谷記念館, 아래 - 草蟲圖

| | | ⓒ 변종만

| |

栗谷記念館에는 풀과 벌레를 生動感있게 描寫한 草蟲圖를 비롯해 申師任堂과 맏딸 매창, 셋째 아들 栗谷, 막내 아들 玉山의 遺品이 展示되어 있다. 記念館 앞에 五千원짜리 紙幣의 背景이 되는 烏竹軒의 모습을 그대로 撮影할 수 있는 場所가 標示되어 있다. 常住하고 있는 文化遺産 解說師를 만나면 烏竹軒에 對해 仔細히 알아볼 수 있다.

'늙으신 어머니를 故鄕에 홀로 두고/ 홀로 漢陽으로 떠나는 외로운 이내 마음/ 돌아보니 北村마을은 아득하니 멀고/ 해 저문 山에 흰 구름만 흐르네'

年老하신 媤어머니를 만나러 서울로 가는 길, 첫 番째 고갯마루에서 故鄕집 江陵에 홀로계신 親庭어머니를 생각하며 읊조린 詩 韓脩에 마음이 아련해진다.

덧붙이는 글 |

이 記事는 미디어다음과 e조은뉴스에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

|

|

著作權者(c) 오마이뉴스(市民記者), 無斷 轉載 및 再配布 禁止

誤脫字 申告

태그

: