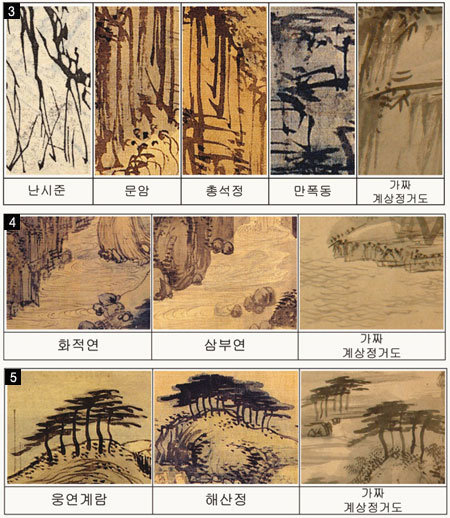

1 ‘芥子園畫傳’ 中 難시준. 2 假짜 ‘計上情거도’.

謙齋 鄭敾(1676~1759)은 살아生前 그림으로 50年 넘게 世上을 떠들썩하게 했다. 賃金도 그를 이름으로 부르지 않고 號인 ‘謙齋’라고 불렀으며, 가마꾼조차 그의 이름을 알았다. 그는 때때로 興이 나면 갑자기 옆에 있던 詩人 이병연(1671~1751)의 붓을 뺏어 自由奔放하게 山水畫를 그렸는데, 이러한 그의 興은 이병연의 눈에 狂氣로 비쳤다(“時時狂發鄭先生”).

瞬息間에 그린 絶江追悼도

비 내리고 천둥 치던 1719年 어느 밤, 이하곤(1677~1724)은 정선이 自身 앞에서 비바람이 갑자기 몰아치는 그림 ‘風雨趣旨(風雨驟至)’ 를 그리는 것을 봤다. 그는 한때 旌善의 山水畫家 尹斗緖(1668~1715)의 것보다 못하다고 했다. 하지만 以後 그는 旌善의 그림이 固陋하고 淺薄한 우리 그림의 病을 바로잡고 畫家의 奧妙한 祕訣을 얻었으며, 그림을 바삐 그렸으나 仔細히 살펴보면 法度와 形態가 조금도 어긋남이 없다고 했다. 또한 旌善이 濃墨으로 거듭된 山과 봉우리, 큰 나무숲과 늙은 나무를 잘 그렸다고도 했다.

1738年 어느 겨울 저녁, 興에 겨운 鄭敾은 막내아들 정만수(1710~1795)를 데리고 가까이 살던 조영석(1686~1761)의 집에 쳐들어가 붓과 벼루를 찾았다. 그러고는 밀린 宿題를 벼락치기하듯 瞬息間에 조영석 집의 門짝 세 칸에 波濤가 넘실대는 ‘絶江追悼도(浙江秋濤圖)’를 그렸다. 그의 나이 63歲 때 일로 그림 筆勢(筆勢)가 雄壯했다. 그는 80歲가 돼서도 眼鏡을 쓰고 밤中에 그림을 그렸으며, 82歲 때 負債 그림에 쓴 작은 글씨는 精巧함이 실낱같다. 80歲가 넘어 그린 山水畫 小品은 如前히 그 氣勢가 雄壯하고 굳셌다.

詩書畫에 能한 文人畫家 趙榮祏은 末年에 旌善과 가까이 살면서 30年을 아침저녁으로 마주했다. 그는 自身의 그림이 旌善 山水畫의 빠른 붓놀림과 雄渾하고 力動的인 筆力에는 미치지 못하지만, 自身의 精巧한 그림엔 정선이 미치지 못한다고 했다. 그는 旌善의 새로운 스타일이 朝鮮 300年 歷史에서 山水畫의 新世界를 열었다고 봤고, 다음과 같이 분명하게 旌善 末年 그림의 特徵을 짚었다.

“鄭敾은 일찍이 白岳山 아래에 살았는데 興이 나면 山을 마주하고 그림을 그렸다. 山을 그리는 遵法( 法)과 먹을 씀에 마음속에서 스스로 깨침이 있었다. 金剛山 안팎을 드나들고 嶺南(嶺南)을 두루 다녔으며, 여러 名勝을 遊覽하여 그 물과 山의 形態를 모두 얻었다. (中略)그러나 내가 정선이 金剛山을 그린 여러 畫帖을 보니 모두 붓 두 個의 끝을 뾰족하게 세워 비로 쓸 듯 難시준(亂柴 )으로 그렸는데, 이 두루마리 그림 또한 그렇다. 어찌 嶺東(嶺東)과 嶺南의 山 模樣이 같아 똑같이 그렸겠는가. 鄭敾이 그림 그리기가 권태로워 일부러 이처럼 便하고 빠른 方法을 取한 것이다.”

趙榮祏은 정선이 難시준(그림1)으로 모든 山을 다 똑같이 그린 것을 못마땅해했다. 그는 이를 정선이 中年부터 老年까지 많은 그림 要求에 對應한 ‘권태로운 붓놀림(倦筆)’이라고 貶下했다. 甚至於 강세황(1713~1791)은 정선이 平生 익힌 筆法으로 돌 模樣이나 山 形態를 莫論하고 똑같은 話法(熱마준·裂麻 )으로 마음대로 그렸기에 그가 眞景을 그렸다고 말하기가 어렵다고 했다.

‘그림1’은 1679年 刊行한 ‘芥子園畫傳(芥子園畵傳)’의 山을 그리는 遵法 가운데 難시준이다. 亂視준은 山水畫 遵法에서도 日常的이지 않아 많은 畫家가 偶然히 썼다. 韓中日 三國에서 唯一하게 정선이 이를 발전시켜 自身만의 遵法으로 만든 것이다. 그가 새롭게 創造한 眞景山水畫는 바로 難시준으로 만들었다. 미친 듯이 빠르게 그리는 亂視준은 그의 그림 感情에서 가장 重要한 根據다.

정선이 1747年 그린, 서울 성북동 澗松美術館이 所藏한 ‘문암’ ‘叢石亭’ ‘萬瀑洞’에는 아래로 긋든 옆으로 긋든, 그리고 길이가 길든 짧든 筆劃의 삐침과 筆劃 사이를 잇는 連結線이 그대로 나타난다. 旌善 그림에서 僞造者가 가장 흉내 내기 힘든 것이 바로 筆劃과 筆劃을 이어주는 亂雜한 듯 보이는 가는 弼善이다. 이러한 붓놀림은 그가 붓글씨를 쓰듯 빠르게 붓의 彈力을 利用해 그림을 그렸다는 證據다. ‘문암’ ‘叢石亭’ ‘萬瀑洞’에 使用한 亂視준은 옆으로 긋거나 아래로 그은 筆劃의 끝을 붓글씨의 ‘ ’처럼 삐쳤다.

3 難시준 比較. 4 물결 描寫 比較. 5 나무 描寫 比較.

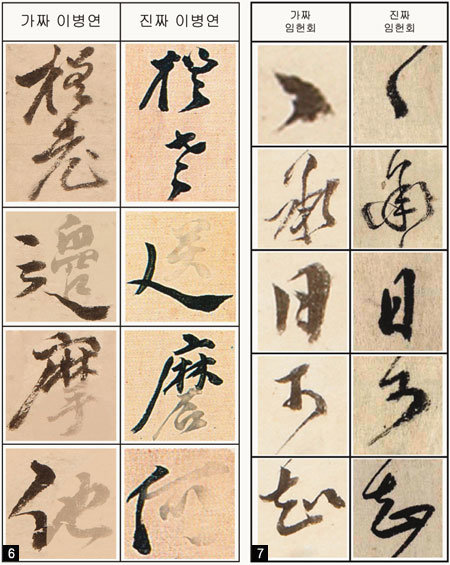

6 이병연 글씨 比較. 7 임헌회 글씨 比較.

정선이 1747年 그린 ‘문암’ ‘叢石亭’ ‘萬瀑洞’과 1年 前인 1746年에 그린, 1000원券 뒷面의 그림 ‘計上情거도’(그림2)를 比較하면, ‘計上情거도’는 難視準을 모르는 僞造者가 만든 假짜다(그림3). ‘計上情거도’가 있는 ‘退禹李先生진적’(寶物 第585號)에는 同一한 僞造者가 그린 ‘무봉산中道’ ‘風系幽宅도’ ‘隣曲정사도’가 있다.

물결 描寫는 예부터 畫家 筆力을 가늠하는 尺度다. 정선이 1747年 그린 ‘火賊聯’과 ‘삼부연’은 붓끝이 劃 中間에 位置한 重峯(中鋒)으로 거침없이 빠르고 輕快하게 이어지듯 그려졌다. 假짜 ‘計上情거도’의 물결은 붓끝이 바깥쪽으로 치우친 側鳳(側鋒)으로 힘없이 느리듯 끊어지게 그려졌다(그림4).

정선이 1742年 그린 ‘웅連繫람’과 1747年 그린 ‘해算定’의 나무는 먹 弄談을 精巧하게 調節했을 뿐 아니라, 濃墨으로 한 番에 自身 있고 분명한 筆劃을 리듬감 있게 驅使했다. 假짜 ‘計上情거도’의 나무는 먹 弄談이 全體的으로 옅고, 淡墨으로 그린 위로 다시 淡墨이나 濃墨으로 지저분하게 덧漆했다. 나무 사이사이 또한 대충 그려서 間隔도 제멋대로이며 리듬감度 없다(그림5).

‘退禹李先生진적’은 4幅 旌善 그림 外에도, 이병연과 임헌회(1811~1876)의 글씨가 假짜다. 萬若 이병연이 ‘退禹李先生진적’에 글씨를 썼다면 반드시 정만수가 글에서 言及했을 것이다. 그러나 정만수는 이병연을 言及하지 않았다. 이병연의 假짜 글씨를 서울대博物館이 所藏한 이병연의 ‘詩’와 比較하면, 假짜는 글字를 이어서 쓴 데 反해 眞짜는 한 字씩 힘을 들여 썼음을 알 수 있다. 글字나 글字 變을 細心하게 比較하면 眞짜와 假짜의 區別이 분명해진다(그림6).

任憲晦의 假짜 글씨를 오세창(1864~1953)李 엮은 ‘筋묵’ 속 任憲晦의 ‘書札’과 比較하면 그 差異가 분명해진다. 假짜는 筆劃이 가볍고 글字 줄을 삐뚤게 쓴 데 反해, 眞짜는 筆劃이 무겁고 글字 줄이 서로 이어지고 반듯하다. 具體的으로 몇 글字만 比較해도 眞僞가 바로 보인다(그림7).

이천보(1698~1761)는 “精選을 배우는 사람들은 旌善의 筆力 없이 헛되이 그 話法을 훔치려 한다”고 했다. 이는 假짜에게도 똑같이 適用되는 말이다. 鄭敾은 强한 筆力으로 미친 듯이 빠르고 正確히 그렸기에, 作品 크기에 相關없이 그 氣勢가 力動的이고 雄健하다.