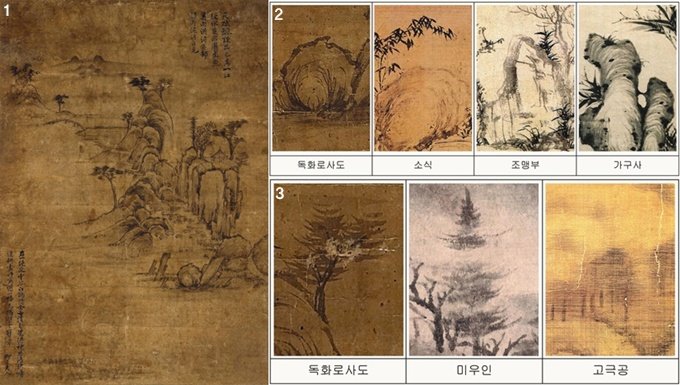

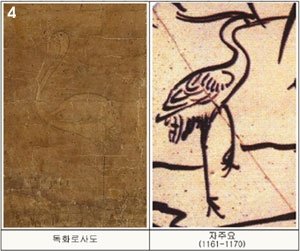

그림1 高麗 水墨畫 ‘毒花로사도’. 그림2 巖石 比較. 그림3 나뭇잎 比較.

詩書畫 交流에서 高麗(918~1392)와 송(960~1279) 文人의 關係는 매우 緊密했다. 高麗 畫家 이영(李寧)은 1124年 使臣들과 함께 北送(960~1127)에 들어가 徽宗(徽宗·在位 1100~1125) 要請으로 當時 中國을 代表하는 畫家들에게 그림을 가르쳤고, ‘禮成江圖(禮成江圖)’도 그렸다. 高麗 仁宗(在位 1122~1146)은 이영 그림을 中國 名畫로 알고 기뻐했다. 1190年 이규보(1168~1241)가 지은 詩는 南宋(1127~1279) 文人 사이에서 크게 流行했고, 그림 簇子로까지 만들어져 널리 퍼졌다.

842年부터 1074年까지 232年 동안의 中國 畫家 284名을 記錄한 ‘圖畫見聞誌(圖畵見聞誌)’에서 곽약허(郭若虛·?~?)는 “考慮가 高尙한 文化를 追求해 中國을 除外한 다른 나라와는 比較할 수 없을 程度로 그림을 잘 그렸다”고 했다. 그러면서 紺靑色 종이로 만든 접이式 부채에 그린 그림을 통해 두 種類의 高麗 畫風을 紹介했다.

‘消詳竹石도’와 같은 巖石化法

하나는 高麗 貴族 生活相을 그린 것으로, 婦女子나 말도 그려 넣었다. 다른 하나는 物價 風景으로, 바닷가 모래톱에 사는 새, 蓮꽃, 꽃, 나무 等을 그렸다. ‘毒花로사도’(그림1)는 後者 境遇다. ‘毒花로사도’처럼 바닷가 모래톱을 描寫한 工藝品으로는 直徑 5.6cm인 13世紀 銀制度金新鮮打出무늬 香盒에 새긴 簇子 속 그림이 있다.

‘그림1’은 8世紀 構圖로 ‘週刊東亞’ 879號에서 仔細히 紹介했다. 全體的으로 北送 文人畫가 話法을 使用했는데, 巖石은 消息(蘇軾·1036~1101), 나무는 米芾(1051~1107), 쇠白鷺는 北送 文人畫風으로 그렸다.

‘그림1’ 속 巖石 話法은 中國美術館이 所藏한 消息의 ‘消詳竹石도(瀟湘竹石圖)’와 같다. 이를 베이징 故宮博物院이 所藏한 趙孟頫(趙孟 ·1254~1322)의 ‘首席疏林도(秀石疏林圖)’, 家具社(柯九思·1290~1343)의 ‘靑비각묵죽도’와 比較하면 그 差異가 분명하다. ‘그림1’과 消息의 그림은 붓끝이 劃 中心을 지나는 重峯(中鋒)을 主로 使用했으나, 趙孟頫는 붓끝이 밖으로 치우친 側鳳(側鋒)으로 그렸다. 家具社의 巖石은 消息이나 趙孟頫와 다르게 圖式的이며, 돌 위에 濃墨으로 ‘胎占(苔點)’까지 찍었다(그림2).

‘그림1’ 속 나무 話法은 베이징 故宮博物院이 所藏한 未拂의 큰아들 米友仁(米友仁·1090~1170)의 ‘소상기官道卷(瀟湘寄觀圖卷)’에서 그 뿌리를 찾을 수 있다. 이 그림은 現在 未拂의 繪畫作品이 없는 狀態에서 그의 話法을 理解하는 데 매우 重要하다. ‘그림1’과 이 그림은 나뭇잎 形態를 ‘·#52003;’처럼 처음과 끝이 위로 向하는 앙두法(仰頭法)으로 볼륨感 있게 그렸다. 이는 다른 그림에서 찾기 힘든 두 그림만의 共通點이다. 元나라 以後 米芾 話法 모델인 타이베이 故宮博物院이 所藏한 高克恭(高克恭·1248~1310)의 ‘韻橫受領(雲橫秀嶺)’은 나뭇잎이 모두 ‘―’처럼 平斗法(平頭法)으로 그려졌다(그림3).

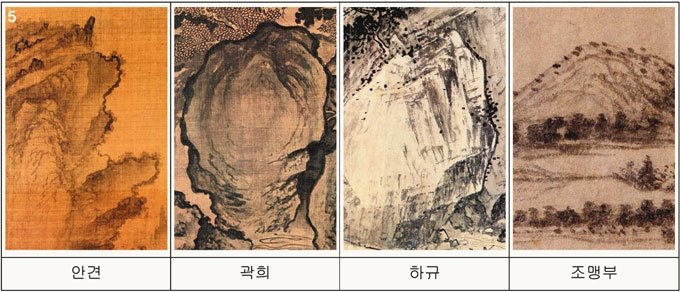

쇠白鷺를 그린 北送 文人畫가 그림은 現在 傳하는 게 없다. 北送 詩書畫 傳統은 金나라 文人들이 繼承했다. 하지만 金나라 文人畫家가 緋緞이나 종이에 그린 쇠白鷺 그림도 傳하는 게 없다. 貴하게도 金나라 대정(1161~1170) 때 製作한 자주요(磁州窯) 陶瓷器 베개에서 北送 文人들의 詩書畫를 만날 수 있다. 이때 製作한 陶瓷器 베개에 쇠白鷺 그림도 있다. 이를 ‘그림1’ 쇠白鷺와 比較하면 같은 畫法으로 그렸음을 알 수 있다(그림4).

‘그림1’에는 그림을 그린 退京 화사와 컬렉터人 유하老人 글씨가 있다. 現在 傳하는 그림으로만 봐도, 畫家가 그림에 直接 詩를 쓴 境遇는 北送 그림에서나 찾을 수 있다. 그런데 흥미로운 點은 當時 畫家는 作品에 정작 自身의 署名이나 圖章은 찍지 않았다. 그림 위에 컬렉터가 直接 글을 남긴 境遇는 늦어도 南宋 初期 作品에서 確認된다. 따라서 火가나 컬렉터가 그림 위에 글을 남기는 일은 적어도 1150年 以前에 普遍化됐다.

‘그림1’ 왼쪽 아래에 있는 유하老人의 글은 이렇다.

“오른쪽 七言絶句는 송耘谷(宋雲谷)의 ‘白鷗(白鷗)’ 시다. 내가 每番 이를 읽을 때면 精神이 맑아지고 爽快해지는 것을 느낀다. 退京(退耕) 화사에게 付託해 한 幅의 그림으로 그려 壁에 거는 寶物로 삼았다. 유하老人.”

宋雲曲의 時 ‘白鷗’를 쓴 退京 화사의 글씨는 ‘그림1’ 오른쪽 위에 있다.

“타고난 本性이 世上일에 拘礙받지 않고 疏脫해 品性이 매우 높아/ 맑고 깨끗한 가을 江물에서 노닐기에 充分하다/ 물고기 救하러 진흙탕에 가지 마라/ 도리어 진흙탕을 怨望하며 타고난 하얀 털을 더럽히네.”

유하老人과 退京 화사 글씨가 실마리

그림4 ‘毒花로사도’와 자주要義 ‘쇠白鷺’ 比較.

유하老人 글에 따르면, 退京 華奢가 그린 것은 分明히 宋雲曲의 時 ‘白鷗’다. ‘그림1’은 李奎報에 따르면, 李白의 詩 ‘白露’를 그린 것이다. 하얀 갈매기인 白狗와 白露는 서로 다른 데 어떻게 된 것일까. 유하老人과 退京 글씨에서 실마리를 찾을 수 있다.

유하老人은 消息 글씨, 退京은 米芾 글씨를 배웠다. 한便 두 사람 글씨에서 共通的으로 趙孟頫 글씨 짜임새가 보인다. 1346年 성사달(?~1380)李 쓴 ‘軟輻射種名(演福寺鐘銘)’ 속 글씨는 趙孟頫 글씨가 高麗 文人에 依해 完璧히 再現됐다는 事實을 말해준다. 따라서 ‘그림1’은 늦어도 1350年頃 그림을 그리고 詩를 썼을 公算이 크다. 萬一 유하老人이 ‘白露’를 ‘白鷗’로 잘못 썼다면 ‘그림1’李 完成된 時期는 위로 올라간다. 現在로선 ‘그림1’ 製作 時期가 12世紀부터 14世紀 中盤까지로 그 可能性이 열려 있다. ‘그림1’은 李奎報가 稱頌했던 ‘毒花로사도’ 原作이나 化高를 똑같이 그린 것이다.

‘그림1’은 安平大君 利用(1418~1453) 名으로 安堅이 1447年 그린 ‘몽도院도’와 어떠한 時代的 差異를 지닐까. 山水畫에서 實際 景致를 描寫한 게 아닌, 裝飾的 效果로 使用한 胎占은 製作 時期를 區分하는 데 決定的 根據가 된다. 高麗 水墨畫 ‘그림1’에는 胎占이 없는 反面, 朝鮮 初 安堅 그림엔 태點이 있다. 安堅의 ‘몽도院도’는 北送 郭熙(郭熙·?~?) 畫風을 이은 元나라(1271~1368) 末期 그림을 따랐다. 卽, 元나라 末期에 流行하던 郭熙 畫風을 배운 것이다. 베이징 故宮博物院이 所藏한 郭熙의 ‘과石平原도’에는 胎占이 없지만, 郭熙 畫風을 배운 원臺 그림 ‘警令玉水도’에는 胎占이 있다.

타이베이 故宮博物院이 所藏한 南宋 夏珪(夏圭·?~?)의 ‘計算請願도(溪山淸遠圖)’는 裝飾的인 태點이 水墨 山水畫에서 本格的으로 使用됐음을 말해준다. 그 流行은 베이징 故宮博物院이 所藏한 趙孟頫의 ‘수村도(水村圖)’에서 確認된다. ‘몽도院도’ ‘과石平原도’ ‘計算請願도’ ‘수村도’를 比較해보면, 胎占 有無와 그 變化를 分明히 確認할 수 있다(그림5).

‘그림1’은 우리나라 바닷가 섬, 섬마을, 모래톱에 서 있는 白鷺를 8世紀 流行하던 構圖와 北送 文人畫家의 그림 스타일로 그린 作品이다. 卽, 李奎報가 노래한 名畫 ‘毒花로사도’를 늦어도 1350年頃 똑같이 베낀 것이다. ‘그림1’은 現在 종이나 緋緞에 그린 우리나라 純粹 繪畫作品 가운데 가장 오래된 作品이자 唯一한 考慮 水墨畫다.

그림5 胎占 比較.